李公麟《五马图》绘制时间与换配问题考①

苏 醒(上海书画出版社,上海 200050)

宫 力(上海理工大学 出版印刷与艺术设计学院,上海 200093)

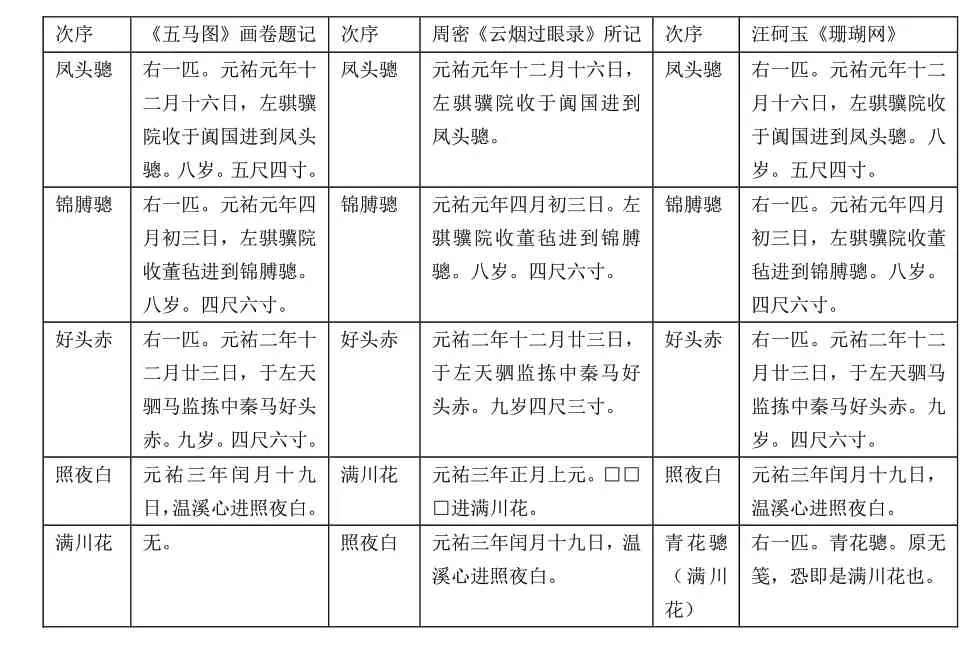

《五马图》系李公麟名作,民国时流入日本,国内仅存珂罗版。2018 年,日本东京国立博物馆举办“颜真卿——超越王羲之的名笔”,展览中公布此图原迹,一时震惊世人。此卷,纸本淡设色,纵29.3 厘米,横225.0 厘米,现藏东京国立博物馆。画幅由五张接纸接成,分别绘凤头骢、锦膊骢、好头赤、照夜白、满川花。前四匹马马尾后有黄庭坚题记,最后一匹马无题记,卷前有乾隆题引首,拖尾上有黄庭坚、曾纡两跋,卷中有乾隆跋。(图1)

在《五马图》真迹未面世前,黄小峰、石以品、曹汛等学者在研究珂罗版的过程中,便已经注意到五匹马次序存在问题。日本学者板仓圣哲为此图图录撰写《李公麟<五马图卷>的历史意义》,也认为此卷曾遭换配,最后一马体现了元人的鞍马风格。本文通过对原迹题跋、著录、印鉴的研究,对这一问题作进一步考证。在第一部分中考出李公麟绘制此图的大致时间、曾纡题跋的时间以及此图的两位宋代藏家。第二、三部分,则考证了此图换配的情况、推测了黄庭坚前后题记格式、书风不同等问题,认为其中“好头赤”的题记是后人补书的伪题。第四部分,对图中“宝”字印、“睿思殿”印、“询”字印的时代、真伪与归属作一基本的推测分析。

一、绘制时间与宋代藏家

图1 李公麟《五马图》,纸本淡设色,纵29.3 厘米,横225.0 厘米,东京国立博物馆藏

图2 周密《云烟过眼录》对此图的著录

探讨《五马图》绘制时间与宋代藏家前,先要澄清此图宋时名《天马图》。首先,卷后曾纡的题跋中云:“鲁直方为张仲谟笺题李伯时画《天马图》”,是最直接的证据。其次,周密《云烟过眼录》著录了一件《天马图》[1],著录中记载的题跋内容基本与今日所见相同,可知周密所见的《天马图》即为《五马图》。(图2)

《五马图》原迹上无李公麟款识印鉴,亦无图名。李公麟(1049—1106)、黄庭坚(1045—1105)平辈相交,曾纡(1073—1135)乃曾布之子、曾巩之侄,他在题跋中称黄庭坚为“鲁直九丈”,可见与黄庭坚关系亲密。因此,他们的记述,尤其是作了详尽记述的曾跋对考订此图的绘制时间与相关问题起到关键的作用。

图3 李公麟《五马图》卷后曾纡跋

曾纡跋文:

余元祐庚午岁,以方闻科应诏来京师,见鲁直九丈于酺池寺。鲁直方为张仲谟笺题李伯时画《天马图》。鲁直谓余曰:异哉!伯时貌天厩满川花,放笔而马殂矣。盖神骏精魄皆为伯时笔端取之而去。此实古今异事,当作数语记之。后十四年,当崇宁癸未,余以党人贬零陵。鲁直亦除籍徙宜州,过余潇湘江上。因与徐靖国、朱彦明道伯时画杀满川花事,云:此公卷所亲见。余曰:九丈当践前言记之。鲁直笑云:只少此一件罪过。后二年,鲁直死贬所。又廿七年,余将漕二浙,当绍兴辛亥至嘉禾,与梁仲谟、吴德素、张元览泛舟访刘延仲于真如寺。延仲遽出是图。开卷错愕,宛然畴昔,抚事念往,逾四十年。忧患余生,岿然独在。彷徨吊影,殆若异身也。因详叙本末,不特使来者知伯时一段异事。亦鲁直遗意,且以玉轴遗延仲,俾重加装饰云。空青曾纡公卷书。(图3)

跋中记叙了几件重要的事情:其一是他在元祐庚午岁(元祐五年,1090 年)时赴京应考,在汴京酺池寺见到时年46 岁的黄庭坚,此时黄庭坚刚为张仲谟所藏李公麟《天马图》题签。这段话中可以推知几个重要信息:

其一、目前画卷上黄庭坚题记与题跋未记年月,不知是否为同时所写。但据曾纡的叙述, 黄庭坚在元祐五年(1090)为此图笺题。黄跋题写在曾跋前面,但曾纡只言黄庭坚笺题,却未对黄的题记与跋文作任何描述。那么在两跋俱真无疑的前提下,存在两个可能性:一是曾纡没有在跋文中对黄庭坚的题跋、题记作叙述;二是曾纡在元祐五年(1090)所见到的只有笺题,此时黄庭坚尚未作题记和题跋。

其二、黄庭坚笺题今已不存,但从曾文的叙述可知此笺题为《天马图》而非《五马图》。卷中的五马又是分别画于五张纸上的,故在黄庭坚题签时所见到的,未必是五匹马连成一卷的样子,可能只是分开的几匹马,甚至是一匹马。这点从黄庭坚的跋文中也可以印证:

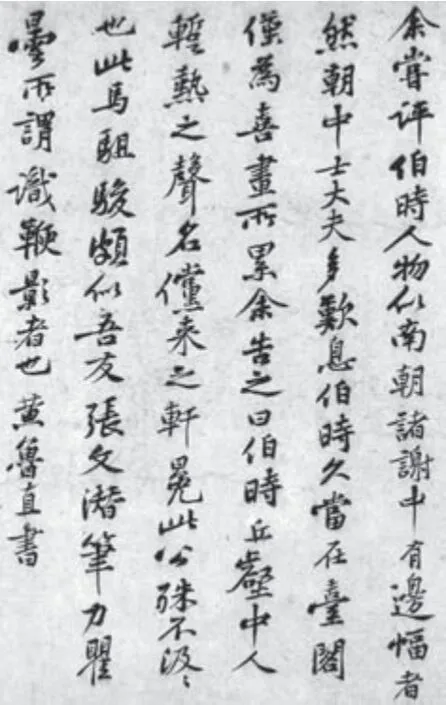

余尝评伯时人物,似南朝诸谢中有边幅者。然朝中士大夫多叹息伯时久在台阁,仅为喜画所累。余告之曰:伯时丘壑中人。蹔热之声名,傥来之轩冕。此公殊不汲汲也。此马驵骏,颇似吾友张文潜笔。瞿昙所谓识鞭影者也。黄鲁直书。(图4)

图4 李公麟《五马图》卷后黄庭坚跋

黄跋中提到,“此马驵骏”,“此马”究竟指一马还是笼统地指卷中有五马,实不能知。曾跋下文又云:“鲁直谓余曰:异哉!伯时貌天厩满川花,放笔而马殂矣。盖神骏精魄皆为伯时笔端取之而去。此实古今异事,当作数语记之。”那么,此时至少“满川花”应当已经画成。当然,目前图中的“满川花”为后配之物,后文有详考,此处按李公麟所绘“满川花”真迹的绘制时间讨论。换而言之,元祐五年(1090)可以确认为是“满川花”绘制时间的下限。

其三、卷中黄庭坚题记记述了马匹进入骐骥院或天驷监的时间,这些时间对此卷的绘制时间有着重要参考价值。因为,李公麟只有先观看御马后,才能为之写图。《宣和画谱》称其:“尝写骐骥院御马,如西域于阗所贡,好头、赤锦、膊騘之类,写貌至多。”[2]板仓圣哲梳理了李公麟的其他几件御马图,并通过罗大经《鹤林玉露》的记述,考出领李公麟看观御马者为时任太仆卿的友人曹辅。[3]这些记述都可以佐证:李公麟曾在元祐初年进过入宫廷马厩,对御马作过一次细心观察,之后才绘制了不少关于御马的图画。具体到此卷,卷中黄庭坚所记的时间是五马绘制的上限。据黄庭坚的题记与周密《云烟过眼录》的记载,锦膊骢、凤头骢的年份分别为元祐元年(1086)的四月、十二月;好头赤为元祐二年(1087)十二月;满川花、照夜白为元祐三年(1088)正月与闰月。

由于五匹马分别绘制于五张纸上,很可能并非绘于同时。

因此,凤头骢绘制的时间上限为元祐元年十二月;

锦膊骢:元祐元年四月;

好头赤:元祐二年十二月;

照夜白:元祐三年闰月;

满川花:元祐三年正月。

根据第二条的分析,虽然元祐五年(1090)黄庭坚题签时究竟见到几匹马不得而知,但可以肯定,“满川花”应当已经完成。因此“满川花”的绘制时间段当为元祐三年(1088)正月之后至元祐五年(1090)之前,此时李公麟大约40 岁左右。就画风而言,其他几匹马的风格、技法相近,绘制的下限时间也不会太晚,大致也都是在元祐初的这几年完成的。

其四、按曾跋叙述,黄庭坚是为张仲谟作笺题。李公麟生于1049 年,当曾纡见到黄庭坚笺题时(1090年),李公麟42 岁,此时图已在张仲谟处,那么张仲谟即便不是此图最早的藏家,至少为早期的北宋藏家之一。黄庭坚《山谷诗注续补》录有一首《和答张仲谟泛舟之诗》,可证两人的交往。此外,板仓圣哲认为,张仲谟即张仲谋,即张询。[3]35他是黄庭坚、苏轼的友人,黄庭坚曾作《寄张仲谋》《送张仲谋》等诗相赠。本文认可这一判断,并提供三个证据予以佐证:其一,周密《云烟过眼录》(民国景明宝颜堂秘笈本)关于此图著录的记载便是“张仲谋”而非“张仲谟”;其二,黄庭坚有《次韵张仲谋过酺池寺斋》一诗,而曾纡便是在汴京酺池寺见到黄庭坚此图签题的;其三,此卷“满川花”一纸与黄庭坚跋文一纸上端有一“询”字(此印当为后人按照原印补刻,后文有详述),或许是张询的名章。如此,张仲谟既然是黄庭坚的好友,那他很可能也与李公麟相识,此图出于李公麟相赠便是大概率之事。

曾跋中记叙的第二个重要事件是:元祐五年(1090)的14 年后,即崇宁二年(1103),黄庭坚与曾纡俱遭贬谪,两人在潇湘江上又见过一面,且此时还有徐靖国、朱彦明等人作伴,他们共同回忆李公麟“画杀”满川花之事。这与元祐五年时,两人第一次见面,提到李公麟“画杀”满川花之事对应起来。故曾纡对黄庭坚说:“九丈当践前言记之。”而黄庭坚笑云:“只少此一件罪过。”

曾跋提及的第三个重要事件是:崇宁四年(1105),黄庭坚过世。再越27 年,也就是绍兴辛亥年(即绍兴元年,1131),曾纡与梁仲谟、吴德素、张元览在嘉禾真如寺刘延仲处再一次见到此图,并“以玉轴遗延仲,俾重加装饰云。”据此,又可以推出几个重要信息:

其一,曾纡第二次见到此图时为绍兴元年(1131)。绍兴五年(1135),曾纡便去世了。因此,绍兴元年(1131)很可能是他最后一次见到这卷画的时间,曾跋的年份应当就在此时,即1131 年。

其二,曾纡点出了此图此时在刘延仲手中,刘延仲便是此时的藏家。此时是绍兴元年(1131),既然此时图在刘延仲手中,那么入藏南宋内府的时间当在其后。公元1131 年即为此图进入南宋內府的时间上限。

其三,曾纡不但作了题跋,而且还赠送给刘延仲一个玉轴,以“重加装饰”。

其四,考虑到两位早期藏家张仲谟出示此图的时间为元祐五年(1090)以及刘延仲出示此图的时间绍兴元年(1131),曾跋又未提及任何其他的重要信息,如北宋御府印鉴,装裱形式等,可作一推论:此图很可能一直在私人手中流传而未进入北宋御府,它与《宣和画谱》卷七“李公麟”条目下著录的《天马图》应当不是一卷,而是两物。按《宣和画谱》关于李公麟“尝写骐骥院御马,如西域于阗所贡,好头、赤锦、膊騘之类,写貌至多”[2]6的记述,可知他画过多本关于御马的图画,当时或许都叫《天马图》。此卷与《宣和画谱》著录者便是其中的两卷。

二、历代著录、元初藏家与五马次序

此图元初时为王子庆所藏,周密《云烟过眼录》在“王子庆芝号井西所藏”条下著录了《天马图》。王子庆,即王芝,字子庆,号井西,钱塘人,元代大收藏家。他与周密、鲜于枢、赵孟頫、戴表元等人交好,曾任秘书监裱褙知事。《秘书监志》卷三《工匠》条所载:“大德五年八月初六日,秘书监据知书画支分裱褙人王芝呈,近蒙都省钦奉旨意:裱褙书画,差官前到杭州,取发芝,并匠人陆德祥等共五名,驰驿前来秘书监裱褙书画勾当”。[4]

图5 “绍兴”连珠印

图6 李公麟《五马图》卷后“三槐堂书画记”

《云烟过眼录》著录此卷,包括了黄庭坚、曾纡二跋以及黄庭坚的题记,著录中的马匹次序为:凤头骢、锦膊骢、好头赤、满川花、照夜白,最后两匹马次序与今日不同,这正是此卷曾遭换配的重要证据。同时,周密在记录黄、曾两跋之后,还有记载:“画前后皆有乾卦、绍兴印、高宗御题。”[1]29结合本文第一部分的考证,可知此图在刘延仲之后,进入南宋御府,时间必在绍兴元年(1131)之后。宋高宗为之御题并钤“乾卦”“绍兴”印。就今日所见,高宗御题与“乾卦”印虽失,但图中黄庭坚跋文的一纸的末端有“绍兴”连珠玺,可知周密记载不误。(图5)此外,鲜于枢《困学斋杂录》所列王子庆收藏中,亦有《天马图》一卷,应当就是此卷。另,此卷曾纡跋文一纸末端有“三槐堂书画记”,三槐堂是三槐王氏的堂号,是王氏子孙繁衍最大的支派,考虑到尚没有其他文献记载另有王姓人士收藏过此卷,那么这枚“三槐堂书画记”可能便是王子庆的收藏印。(图6)

徐邦达《古书画过眼要录》中提及,明清时有五本著录记载了此图:张丑《清河书画舫》(万历四十四年序,1616 年)、汪砢玉《珊瑚网》(崇祯十六年,1643 年)、卞永誉《式古堂书画汇考》(康熙二十一年,1682 年)《大观录》(康熙五十一年,1712 年)以及《石渠宝笈续编》(乾隆五十六年至五十八年,1791-1793年)。其实,徐邦达还漏了郁逢庆《书画题跋记》与宋犖《筠廊偶笔》的记载。

成书最早的是《清河书画舫》,张丑在“尾字号第八”李公麟条目下转录了一段《松雪斋集》中的文字:

题元祐内厩五马图,黄太史书其毛齿。五马何翩翩,潇洒秋风前。君王不好武,刍粟饱丰年。朝入闻阖门,摹秣十二闲。雄姿耀朝日,灭没走飞烟。顾盼增意气,群龙戏芝田。骏骨不得朽,托兹书画传。夸哉昭陵石,岁久当颓然。[5]

这段文字并未直接记载卷上的题记与题跋,说明张丑可能没有见到原物,只是转引了《松雪斋集》中的题诗。而这首诗除了叙述五马神骏、图画精妙的诗作之外,唯一能与此卷构建联系的是“题元祐内厩五马图,黄太史书其毛齿”这句含糊其辞的话。单凭此语,很难判断赵孟頫所见即此本。但考虑到赵孟頫与王芝相识,赵孟頫曾作《题王子庆所藏大年墨雁》一诗,可知他曾见到过王芝的部分藏品,而为《松雪斋集》作序的戴表元亦是王芝至交,他亦有《题李伯时画五马图》一诗。由此可见,赵孟頫与戴表元题诗的这件《五马图》与王芝藏本(即今日之《五马图》)为一本是大概率之事。

之后,汪砢玉《珊瑚网》对此图著录详尽,他完整地抄录了画上黄庭坚题记与卷后黄、曾两跋。按《珊瑚网》的记载,五马的次序已与今天所见一致,题记上除了最后那匹“满川花”,汪砢玉记为“青花骢”,并作了注:“右一匹。青花骢。原无笺,恐即是满川花也”,其余不差一字。更为重要的是,《珊瑚网》记录曾纡的跋文后还有一段文字:

此卷已载《云烟过眼录》,三百年来,余生多幸。得获睹焉。画于澄心堂纸上,笔法简古,步驱曹韩,曾入思陵内帑。玺识精明,真神品也。近日摹数本于吴中,自能辨之。子京。先大父怀荆公游云间,得赵文敏临此本,及琥珀盏官窑吐壶携归,今仅壶存耳。元孙砢玉记。[6]

其中包含三个信息:

其一、此卷曾为项元汴收藏并作了跋文,但项元汴跋文今已被拆去。

其二、项元汴跋文中提到:“近日摹数本于吴中,自能辨之。”说明明时吴中地区有多件摹本,目前存世的几种《五马图》摹本或许便来源于此。

其三、汪砢玉回忆了祖父汪怀荆曾在云间见到赵孟頫《五马图》临本的事情。这对赵孟頫观摩过此《五马图》卷又是一重要佐证。汪砢玉既然在对此卷的著录中提及其祖父所见的赵孟頫临本,说明赵孟頫临本与此卷有着密切的联系。结合赵孟頫曾鉴赏过王芝的部分藏品,并作过《题元祐内厩五马图》,可发现三者都指向了同一个结论:赵孟頫确实见过这本《五马图》,且作过诗题,甚至临摹过。

再后,卞永誉《式古堂书画汇考》的记载与《珊瑚网》一字不差,《珊瑚网》被《式古堂书画汇考》列为参考书目。明末时,著录辗转抄袭的事亦极寻常,因此卞氏可能只是转录《珊瑚网》而已,并未见过实物。

再后,吴升《大观录》的著录仅仅到曾纡为止,其后没有记载项元汴的题跋,可能此时项跋已经移去。①吴升《大观录》中对此图的记述是:“澄心堂纸本,高一尺,长六尺。马五匹各一番奚官牵执,具墨画。奚人帽褶间略有傅色者。纯用笔尖描写而雄姿态精魄无不摄入毫端,神品也。每匹后山谷小行书笺题,唯第五匹无笺,恐即伯时画死之满川花耳。后跋大行书结体可四分,亦有骐骏飒爽之态。伯时马上掩曹、韩,下开龚、赵,山谷书济美文忠,齐名米、蔡,合是二妙,以有此卷岂非瑰宝,况曾空青绍兴间跋追叙源流,尤不禁感慨之云。”画面与题跋皆能对应此图,可知著录者正是此卷。详细见(清)吴升.大观录卷十二.民国九年武进李氏圣译廔本。

此外,此卷清时的藏家宋犖在《筠廊偶笔》二笔中记载:“毗邻庄氏所藏《五马图》卷,用澄心堂纸白描微设色,简古超妙,独冠。诸迹详周公瑾《云烟过眼录》。”[7]这条记载透露了宋犖曾在为毗邻庄氏家见到此卷,他或许就是在庄氏手中获得此卷的。之后,此卷便进入了清内府,为《石渠宝笈续编》宁寿宫著录:“素笺本。纵八寸七分,横六尺七寸三分。设色画。”后题记与今见原迹相同,不录。

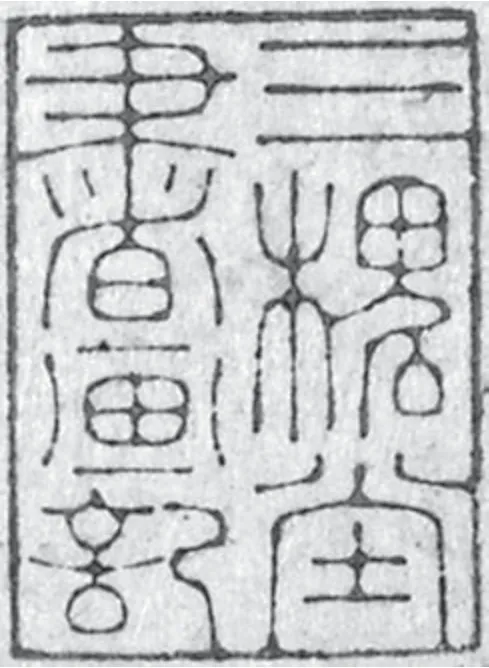

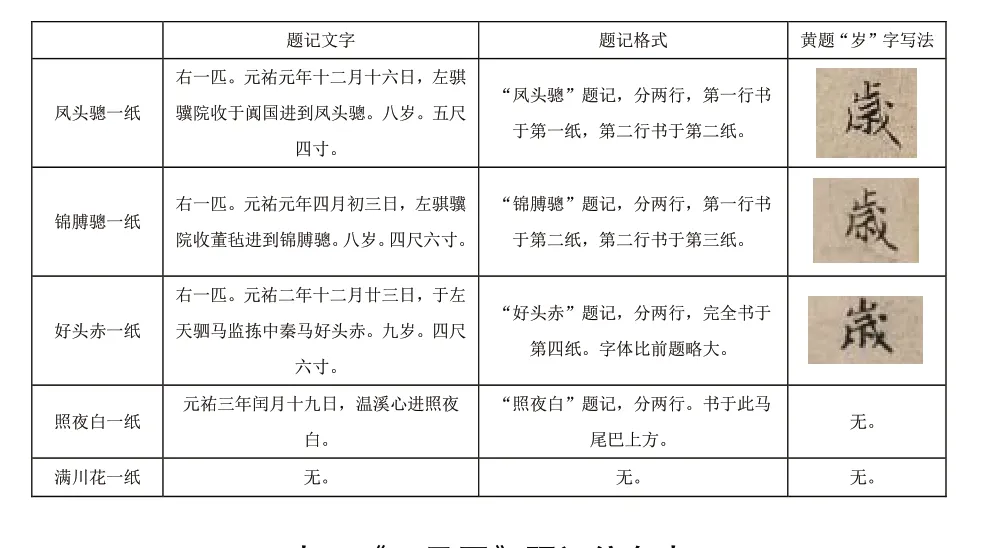

表1 《五马图》原物、周密《云烟过眼录》、汪砢玉《珊瑚网》著录对比

本文将原画题记、周密《云烟过眼录》所记与汪氏《珊瑚网》所记的五马次序与题记制成表1,互相对比,可发现五马的次序经过调换移配。这点黄小峰、石以品、板仓圣哲等人都已确认,本文再作一些补充。由于《五马图》原迹的面世,珂罗版已显得不是那么重要。按常理,原迹便是原始的次序。但事实上现在所见到的五匹马依然不是最初始的顺序,详见下表。

从表1 的对比中,可以发现前三匹马的原图题记与著录一致,应该保持了最初始的面貌。关于第四匹“照夜白”与第五匹“满川花”,原图与《云烟过眼录》的次序对换,而与《珊瑚网》相同。《云烟过眼录》是更早期的著录,且保留有部分满川花的题记:“元祐三年正月上元。□□□进满川花。”由此可知,后两马的次序曾遭调换,调换的时间在周密著录之后,汪砢玉过目之前。

图7-1 “凤头骢”题记

图7-2 “锦膊骢”题记

图7-3 “好头赤”题记

三、黄庭坚的题记

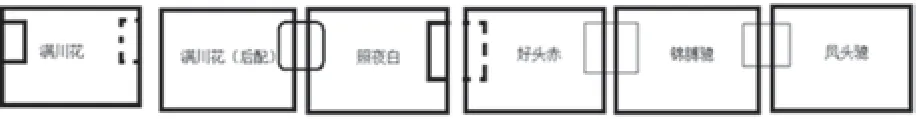

黄小峰在“石渠宝笈”会议中,就珂罗版对黄庭坚的题记有过一个基本的分析:他发现,“照夜白”一纸上有两个题记,前一段是关于“好头赤”的题记,后一段是“照夜白”的题记。黄题格式与“凤头骢”“锦膊骢”题记不同:“好头赤”的字要比“凤头骢”“锦膊骢”的字略大,题记中的“岁”字写法也有不同,见表2。本文以为,这是换配补书形成的差异。因为按照周密记载的次序,原本“满川花”紧接着“好头赤”,因此“好头赤”的题记应该写在“满川花”一纸上,而现在这则题记的位置是原本处于最后“照夜白”一纸的前部。周密见到的题记显然不可能这样的。“好头赤”的题记是一行伪题。(图7-1、7-2、7-3、7-4)

表2 《五马图》题记信息表

图7-4 “照夜白”题记

板仓圣哲认为,黄庭坚对前四匹马的题记格式都是固定的:“这些题记是故意宛若骑缝印一般横跨两纸书写”。[3]44而“照夜白”原本在卷尾,因此题记也就无需再分两行书写在两纸上。书写在“照夜白”上端的“元祐三年闰月十九日,温溪心进照夜白”和周密的记载一字不差,是这一猜测的佐证。

关于黄庭坚题记是否有固定格式这一问题,本文沿着板仓圣哲的思路作一设想,并予以验证:

第一种设想如板仓圣哲所言,黄庭坚的题记有规律:它们均题于马的后方,跨两纸书写,起到类似于骑缝章的作用。以周密记载次序为准,推测后三匹马应有的题记格式:“好头赤”一纸末端应该有“好头赤”的前半行题记,而“满川花”一纸前应该有“好头赤”的后半段题记。“满川花”一纸末端应有“满川花”的前半行题记,“照夜白”一纸前端有“满川花”的后半行题记。

周密记载之后,有人将原本接在“好头赤”后的“满川花”换为“照夜白”。其中又有四种情况:一、五马均真迹,只是后两匹的位置作调换;二、“满川花”真迹移后,配伪“照夜白”; 三、“照夜白”真迹移前,配伪“满川花”;四、“满川花”与“照夜白”都被换。而板仓圣哲的研究已经明确“满川花”一纸与前纸质地不同,不是一物,而“照夜白”是真迹。[3]44那么便只剩下第三种情况:“照夜白”真迹移前,配伪“满川花”。

换配者将“照”纸移到“好”纸后,然后将“好”纸上关于“好”马的前半行题记切去,再将“照”纸前“满”马的后半行题记切去,并在“照”纸上临摹补书了“好头赤”的题记。所以,今天所见“照夜白”一纸上就有两段题记,前一段是“好头赤”的伪黄题,后一段是“照夜白”的真黄题。因为是补书的伪题,所以“好头赤”题记的书风也与前面的题记有所差异。

这个推论似乎印证了板仓圣哲关于黄题有固定格式的假设,但其中有一细节是靠不住的:此图接纸上端有“宝”字骑缝印,而前两马黄题间距比此印长度来得大。而今“好”纸与“照”纸皆缝处有拼合的残印,按照字的间距和印的长度,如果原本“好头赤”的题记也是分题与左右两纸上,那么右半残印下方应该有黄题,而今却不见了。而且现今“好”纸末端接缝处有一半弧形墨迹,板仓圣哲认为更可能是图形,也印证了此处原本没有题记。“好头赤”的题记应当完全题写在后纸上。

因此,本文以为,黄题更可能是没有固定格式的,前两题黄跨两纸题写,不是因为起到类似骑缝印的作用,只是因为书写长题时需要考虑方便对齐。这类似于在扇面上书写小楷,往往会以折痕作为参考线。“好”纸长度不够,自然写在了后马的纸上(当时是满川花)。而“好”纸末端的墨痕未必是图形,很可能只是装裱时产生的墨渍。

四、早期印鉴与相关问题

除了题跋与著录、题记之外,画中还钤有几方早期印鉴。按图中出现的前后顺序,共有疑似宋代印鉴四方:“宝”字骑缝印、“睿思殿”长方形印、“询”字骑缝印、“绍兴”连珠玺。对这些印鉴的辨别有助于考证《五马图》的流传过程以及换配情况,须予以梳理澄清。

1.“绍兴”连珠玺

“绍兴”连珠玺是一枚毫无疑问的真印,此印钤于黄庭坚跋文的一纸的末端,与周密记载有“乾卦”“绍兴”印相合,由此反证出周密见到的《天马图》正是此卷《五马图》。

2.“宝”字骑缝印

其次,《五马图》每纸相接处钤一“宝”字骑缝印,共计四处:前两匹马接纸处的骑缝印皆完整,而第三匹好头赤与今见原图第四匹照夜白上的骑缝印有残,而且残损几逾一半。但第四匹与第五匹马接纸上的骑缝印又是完整的。本文按原物图像,将“宝”字印位置、状态制成表3。(图8)

表 3 《五马图》原物信息表

这个“宝”字印究竟是何人何时的印鉴,至今未能查到。由于此印是骑缝印,其所钤的时间与此图换配的时间直接相关,因此本文侧重于考证此印所钤的时代,故分两种情况予以讨论:一、钤于换配之前;二、钤于换配之后。

图8 “宝”字骑缝印

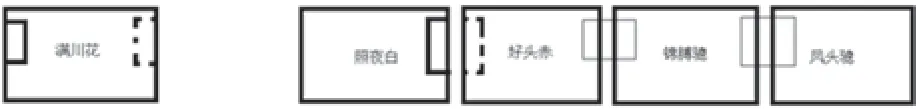

第一种情况是钤于换配之前,现将设想中此时“宝”字印的状态制成下图。其中以虚线方框表示“好头赤”与“满川花”接纸处的“宝”字骑缝印,以实线方框表示“满川花”与“照夜白”接纸处的“宝”字骑缝印,前面两匹不涉及换配的马以细线方框表示。而“照夜白”与黄庭坚跋文连接处有没有“宝”字印,是可以通过黄庭坚的跋纸推出的。因为目前黄跋纸前没有“宝”字印的后半方,因此“照夜白”一纸后应该也没有此印。

此卷换配之后,真“满川花”被移去别处,“照夜白”移动到“好头赤”后,“宝”字印的状态应该是:“好头赤”后的虚线方框接着“照夜白”前的实线方框。按上文的推测,“照夜白”一纸的后面是没有印的。被移去别处的真“满川花”前有接着“好头赤”的半个虚线方框,后有接着“照夜白”的半个实线方框。

然而,现在的情况则是:“好头赤”与“照夜白”的连接处有拼合的残印,而“满川花”与“照夜白”的连接处居然有非常完整的“宝”字印(这里以圆角的方框表示),而“满川花”一纸后方居然没有原本接着“照夜白”的半方“宝”字印(见下图),从中也可印证目前卷中的“满川花”必为后配。

如果以上推论都可以成立的话,那么目前“假满川花”的“宝”字印必然是后配的伪印。这个推论是符合逻辑的:割配者看到前面的“宝”字骑缝印,也必须制造一伪印,以证明这匹“满川花”不是后配之物。

第二种情况是这些印都钤于换配后。按照常理,骑缝章的目的就是为了保证前后没有切割。如果是换配后所钤,造假者应统一钤完整的“宝”字印,以证明这些纸张原本就连在一起才合理。如此,则“好头赤”与“照夜白”中间那方拼合的印就不会存在,似乎与目前所见相悖。但这种情况也不能简单排除,因为此卷曾多次装裱,宋高宗与项元汴的跋文就是在装裱的过程中先后被割去。因此,这枚残印也可能是在多次装裱中产生了几毫米的残损。

综上,在未考到“宝”字印出于何人之前,只能作一些推测:如为换配前所钤,那么最后一枚“宝”字印为伪物,而“好头赤”与“照夜白”之间残印是拼合而成的;如为换配后所钤,那么“好头赤”与“照夜白”之间残印可能是某次装裱中产生的残损。

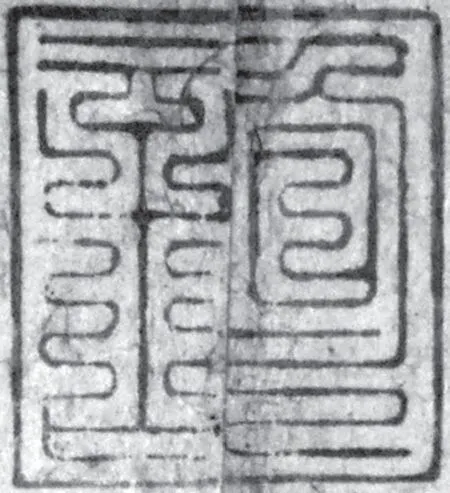

3.“睿思殿”长方形印

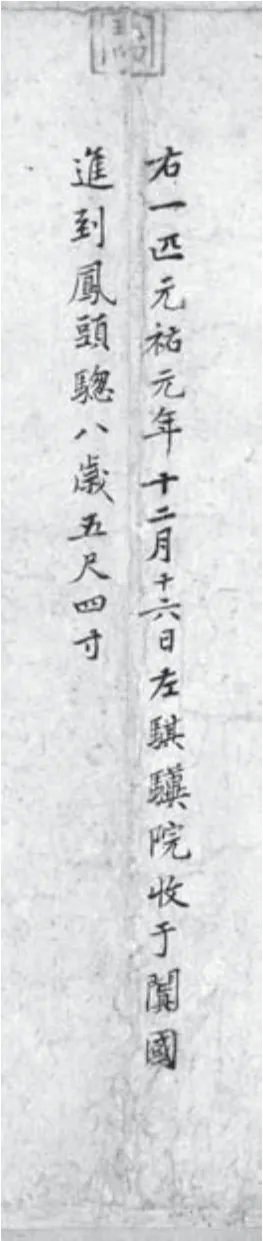

此“满川花”为后配伪物的另一个佐证是“满川花”一纸与黄庭坚跋文交接处的几方“宋印”。我们在两纸交接处发现有骑缝印“睿思殿”长方形印、“询”字方形印与“无逸斋精鉴玺”。“无逸斋精鉴玺”是清宫藏印,当然是毫无疑问的真印,这里不论。

本文要探讨的主要是“睿思殿”这方印,这枚印印痕模糊,显然被打了两次,右半印文上有“满川花”马尾的毛,可知是画完之后再钤上的。按上文考述,“满川花”曾遭换配,时间约在周密著录之后。既然“满川花”一纸是后配之物,而此印又钤在画完此马之后,那么此印也断然是换配以后钤的,必然是后配的伪印。此处还可作一反向印证:如果此卷未遭换配时,此处确实有一印,那么钤的地方应该是“照夜白”与黄跋两纸交接处。换配后,这方真印的前半印应在“照夜白”纸的末端,后半印则在黄跋一纸的前段。而今,这方印却被完整地钤在“满川花”一纸和黄跋交接处,“照夜白”一纸的末端是空白的。(图9)

图9 “睿思殿”骑缝印

那么,是否可能这里原本存在一枚真的“睿思殿”长方形印,两马换配后,有人依照原印的样子补刻一方钤于黄跋与“满川花”一纸的交接处呢?板仓圣哲即持此观点,认为此印虽伪,却是依照真印补刻而成。[3]45

这里需要考查关于睿思殿相关的印鉴与睿思殿本身。检阅传世的宋代古书画,都不见“睿思殿”印(长方形),而只有“睿思东阁”(方印)与“睿思殿印”印(方形,见于米芾《苕溪诗卷》)。这枚“睿思殿”长方形印独独见于此《五马图》卷,可以说是一个孤证。再考睿思殿,发现宋时的睿思殿有二:其一是北宋的睿思殿,王玉麟《玉海》记载:“熙宁八年,造睿思殿,在钦明殿西……以睿思为讲礼进膳之所……重和元年改元宣和,乃更为保和殿”,[8]可知在宣和时,此殿已改为保和殿。北宋时,此图经张仲谟、刘延仲递藏,刘延仲出示给曾纡时,已经是南宋绍兴元年。因此,此图应当从未进入过北宋内府,因此这里原本存在北宋“睿思殿”印的可能性并不大。

其次,板仓圣哲提出,南宋皇城内的财宝库叫睿思殿库,他认为,这枚印是后人依照南宋睿思殿库的真印补刻而成的。本文认为这个说法也无法成立:首先,考《临安志》《武林旧事》《梦梁录》,其中确实都有“睿思殿库”的记载,这是南宋临安皇宫中的一处库房,但各书均未记载此库的功用,板仓圣哲认为,其是南宋财宝库不知出于何据。其次,按周密《云烟过眼录》的记载,此图曾入南宋内府,有高宗题、“乾卦”印与“绍兴”连珠玺,独未记载这枚印鉴,这又是一处佐证。再次,“睿思殿”印仅见此卷,是一孤证,文献中又未记睿思殿库有相关的印记。既然实物和文献都没有此印的消息,那么就当按孤证不立来对待此印,直至发现另一枚“睿思殿”长方印,才能加以深入分析。因此,本文认为此“睿思殿”印更可能是一枚臆造的伪印。

图10 “询”字朱文方印

进一步而言,既然周密的著录提到了南宋高宗的题跋与“绍兴”“乾卦”印,黄庭坚跋文末端也确实有了“绍兴”印。那么,作伪者还特地制作这枚伪印来证明此卷入藏过宋内府,未免有画蛇添足、多此一举之嫌。本文以为,作伪这枚印章的目的并不在于证明此卷曾入藏宋内府,而是为了证明黄跋一纸与满川花一纸原本就是连在一起的。因为黄跋是公认的真迹,如能制造假“满川花”与真黄跋原本就连在一起的假象,就间接说明了这匹后配的“满川花”也是李公麟的真笔,这或许才是作伪者真正的目的。因此,作伪者才制作了这枚“睿思殿”印,钤在两纸交接处。又因为黄庭坚是北宋人,此卷又确实进入过南宋内府,只有再制造一方“宋印”,才能形成这方印钤的时间距离黄跋不远的局面,两纸在宋时就接在一起的假象才更可信。

同样的情况还出现在“询”字印上,这也是一枚骑缝印,钤在黄跋与满川花一纸的上部,此印倒很可能是一枚补刻而成的印章。此印作九叠篆,颇类宋代官印,且不见于他处,亦属孤证。“询”字显然不是內府御印,而更像是私人的收藏印鉴。根据板仓圣哲的推测,此卷的收藏者张仲谟即张仲谋,也就是张询。那么这个“询”字或许就是张询的名章。宋人名章极为少见,但也不能完全排除存在这种可能性。故宫博物院藏陈居中《四羊图》无作者款识,但有“陈居中画”一印,篆法亦近似九叠篆。可知宋人亦有用名章者。当然,此印如为张询的名章,那么目前见到的也当是换配后所补刻。(图10)

结 语

本文从《五马图》真迹入手,通过解读题跋、题记,对比著录、印鉴,推测了李公麟绘制此图的大致时间与早期藏家;阐释了此图后两马曾遭换配,以及黄庭坚题记存在一行伪题,考证了画中的几方早期印记。进一步而言,如果从图像的角度出发,不难发现,传世还有一些鞍马图与此图相关,如赵雍(款)《临李公麟人马图》,奚官近似于牵着“凤头骢”的胡人,而鞍马则近于“满川花”;台北故宫博物院藏赵孟頫(款)《白鼻驹》与此卷末的“满川花”呈完全镜像相反的状态。结合本文第二部分的考述,赵孟頫与《五马图》元时的藏家王子庆相识,且作过《题元祐内厩五马图》,汪砢玉的祖父又曾见过赵孟頫的临本。那么,此《五马图》为赵孟頫所见、所题、所临便是大概率之事。而此卷末后配的“满川花”水平亦极其出色,板仓圣哲认为,此马带有元代风格,它是否出于元人手笔,甚至就是出于赵孟頫之手,值得我们做进一步的研究。