“梦境”与“轶事”:《状元图考》与晚明的宫廷想象

赵丹坤(香港中文大学 艺术系,香港)

《状元图考》为大学士顾鼎臣(1473-1540)之孙顾祖训汇编,此书汇集了明代历科状元的种种梦境与奇闻轶事,表现出“科名前定”的中心思想。作为具有人物传记性质的文本,其区别于以往的状元传记之处在于,该书每则文本之前均附一精美插图。这些插图为徽州木刻版画中的精品与代表作,郑振铎先生在其《中国古代版画史略》中给予了很高评价。[1]386近代以来,亦有学者陆续关注到此部汇集明代状元轶事专书的文本及图像。其中大木康先生在其著作《明末江南的出版文化》一书中论及“像传”时,曾对该书进行了简单的讨论,涉及《状元图考》之修订、刻工及图绘表现等方面,并指出该书兼具教育及新闻报道的功能。[2]153-156陈建守在其文章中讨论了图考所反映出的明代科举考生的梦文化,并以图像为中心分析了图绘的不同呈现方式。[3]143-161刘云飞对《状元图考》的图文记事原则曾进行探讨,横向比对了《状元图考》之文本及插图与同时期作品之间的异同。[4]202-216而从社会文化史角度对《状元图考》展开的研究首推艾尔曼(Benjamin Elman)的《帝制中国晚期的科举文化史》,书中论及与科举相关的民间宗教,并借《状元图考》一书来讨论晚明考生的社会心态。[5]类似的研究还包括马福贞的文章,主要讨论晚明士人的文化心态及与科举相关的民间流行观念,如功名前定、阴德报应、姓名迷信等,这些从本质上体现出时人对于功名的无奈与焦虑,同时,客观上也具有劝善的社会意义。[6]133-141

本文对《状元图考》一书的关注将从科举文化层面,转移至书籍本身作为物品及视觉文化交织的读本,其插图所展现出的图像及文化意义。如大学士沈一贯(1531-1615)于《状元图考》之序中所言,状元的选拔实则是为“天子拔异材属龙头之意矣”,科举制度的主要参与者为苦读诗书的考生,但该选拔制度的终端实则笼罩在皇帝及其所象征的皇权之下。该书汇集状元们各种异于常人的预兆,包括各类梦境及轶事,同时“皇帝”及“宫廷”在《状元图考》一书文本中亦时常出现。《状元图考》中有多幅涉及宫廷场景的插图,其中包括状元陈䢿、邢宽、彭时、马铎、林大钦、黄士俊等。这也引起我们的兴趣:晚明非严肃性的流行书籍如何想象并再现皇权与宫廷?对普通百姓而言,皇宫是代表权力巅峰的神秘之地,那么大众由何处获取相关信息并构建起自己关于宫廷的想象?这些想象又是如何表现在版画插图中的?

文以诚(Richard Vinograd)先生在其此前的研究中,对“晚明文化想象中的宫廷”这一问题已有关注。其研究借助一系列绘画作品,从建筑或身份想象、历史和政治想象、欲望想象、财富想象这四个公众想象的层面进行讨论。[7]221-236尽管其研究并未涉及其他形式的文化领域,但是他在研究中亦指出图像艺术、文学、小说和戏剧中宫廷再现的重要性,这些宫廷再现是“晚明文化想象”的展示场所,而他认为,“晚明宫廷文化创作重心为中心的研究应该转移到非官方或公共领域”。[7]223版刻书籍作为面向大众进行知识及信息传播的渠道,其内容一方面反映着作为普通大众的编纂者的想法及观念,另一方面也形塑着同样身为普通大众的读者关于特定事物的态度及观念。《状元图考》插图中关于宫廷的想象与再现,正是此种社会信息流动的表现之一。

《状元图考》中的插图表现了晚明流行及通俗文本关于宫廷场景的直观想象,以及当时关于宫廷的普遍性观念。这些插图揭示出对宫廷表现的模式化:缭绕的云雾、宽阔而繁复的台阶、文质彬彬的臣子、毕恭毕敬的状元,而极为有趣的是,在状元林大钦与黄士俊之插图中,均有大象的形象出现。这些视觉元素的拼凑与组合,形成了晚明大众关于宫廷想象的一隅。晚明工匠对于宫廷的再现,缘何会有这些元素的出现,其构建起自身想象的信息渠道又是怎样的?而当我们审视图像时,不仅应着眼于既已出现的元素,亦应关注到其缺失的部分,如《状元图考》文本中反复出现的“皇帝”“(圣)上”,在插图中却并未有相关的描绘。这使得我们反思:晚明流行文本中对于皇帝画像的禁忌是什么?本文将在梳理此书版本、内容及编纂情况的基础上,对以上问题分别进行讨论。

一、《状元图考》的版本、内容与编纂

《状元图考》现存不同时期的多个刊本,目前较为常见的有以下几版:第一为万历三十七年(1609)吴承恩刻本,此版收录于故宫珍本丛刊系列,五卷所辑从洪武四年(1371)至万历三十五年(1607)。[8]第二为哈佛大学汉和图书馆藏崇祯增修版,五卷所辑从洪武四年至崇祯四年(1631)。第三为清初陈枚增订版,作者项题:“武林陈枚简侯父增订”,此版六卷在之前版本内容基础上,增补了崇祯四年之后的内容,并将文本内容续增至康熙二十二年(1683),但清代增订部分并未配置图像。此外,咸丰六年(1856)亦有汉阳叶氏平安馆重刻本,其依据为万历三十七年之版本。其中哈佛藏本刊印质量最佳,本文所用图像以此本为主。

各版《状元图考》刊本构架大致相同,包括序言、凡例、国朝廷试事仪、参考书目及总目。①国立中央图书馆陈枚增订版缺汤宾尹之序,哈佛汉和图书馆崇祯增修版卷末另有“万历丁未秋中元日海阳吴立性无相甫”之“状元图考跋”。书首有两篇序言,分别为万历三十五年沈一贯之序、万历三十七年汤宾尹之序。沈一贯及汤宾尹之序在思想内容上较为一致,皆传达天降梦兆、异兆对于科举功名之重要性,正如汤氏所言:“盖自孕育澡发时,天降嶽诞,神物已钟灵而毓秀矣。”[8]306沈氏对此则表达得更为直接,直言:“事属前定,不由人力也。”[8]304由此可见,科名前定的观念在当时士人中影响之深,但是从另一方面而言,作为科举佼佼者的沈、汤二人亦有可能借此说言己为“天有特钟”之才。

两序文之后有吴承恩②根据郑振铎的研究,此处校益者吴承恩与《西游记》作者吴承恩“时代及里贯均不同”,并非同一人。参见郑振铎《中国古代木刻画史略》,上海:上海书店出版社,2011 年,119 页。所作凡例九则,该文本透露出更多与此书编纂相关的信息。凡例言:“兹考也,原本昆山顾氏,兼博采京省诸刻,诠订鲁鱼,付之杀青,庶几可称全集。顾氏旧刻,止于隆庆辛未,坊刻万历十一科者又略而未详,兹会集诸刻,细加雠校,兼的访今科事实、梦兆增入,试悬国门,可以唤醒尘梦。”[8]307由此可知,在最早万历三十五年本的《状元图考》之前,坊间或已流传顾氏刊刻的文字传记,而此传记尚未配置插图,③关于此处的讨论,可见刘云飞《显斯命之独异:试探〈状元图考〉的图文记事原则》,《现代传记研究》,2016 年第1 期,203 页。顾氏的版本始于洪武四年,终于隆庆五年(1571),此后吴承恩与程一桢将此名录续编至万历三十五年。吴承恩在凡例中特别提及了工匠之于书籍刊刻的重要性“不得良工,徒为灾木”,而此书“绘与书双美矣”正应得益于“歙黄氏诸伯仲,盖雕龙手也”。④黄裳先生也曾关注到《状元图考》所表现出的对刻工的重视,对于吴承恩的《凡例》,黄裳先生指出:“明刻附图书中像这样在卷前大书特书,表彰画人、书手、雕工的,这是仅见一例。”参见黄裳《黄裳文集·榆下卷》,上海:上海书店出版社,1998 年,129 页。此书由黄应澄(1574-1657)绘图,书中题词及插图偶见题名,可知参加刊刻的工匠包括黄应瑞、黄应泰、黄应孝、黄元吉、黄德修、黄仲阶、黄兆元、王玉生等人。参与绘刻的大部分为来自徽州的黄氏工匠。以黄氏家族为代表的徽派版画在明代盛极一时,对于吴承恩而言,此书的刊刻汇集了徽派版画黄氏一族之力,这对于此书之精美尤为值得一提,而此亦可成为本书销售的卖点之一。

此书每则记载状元轶事之文本后均附精图一幅,模印精丽。由此书凡例,亦可窥得其编纂过程中所体现出的图像观念。吴承恩在图考凡例中言:“图者,像也。像也者,象也。象其人,亦象其行。余因梦征校益,兹考得良史黄兆圣氏,以像属,即鼎元诸公始终履历殆难尽摹,而人各绘一事,事各揭其铮铮者,沉思细绘,令当年神采异世如见,盖窥一斑可知全豹矣。且以备绘事之赏鉴。”[8]307相比于文字所载之事,图像不仅能够使得状元“当年神采异世如见”,亦提供了读者一种更为直观的了解状元其人、其事之方式。这说明在当时吴承恩已经意识到,图像相比文字而言作为“再现”形式更为形象清晰之处。而《状元图考》并非人物之画像集录,正如吴承恩此处强调的重点显然为“象其行”,而非“象其人”。此外,汤宾尹在序言中亦云:“夫状元有考矣,复图之者何?图其事之奇也,图其兆之异也。”[8]305此书的重点在于记载高中状元者异于常人的异兆,相较于以往文本形式的状元传记,图像更能表现出的正在于事之“奇”与兆之“异”。状元作为人们所关注的对象,其“奇”“异”之事亦为人所津津乐道,以图像的方式将这些奇事与异兆表现出来,在晚明出版业迅速发展的时期,亦是追随发展潮流与迎合市场需求之举。《状元图考》插图之精工,应当使得其在当时的书籍市场中颇受瞩目,诚如吴承恩所言“且以备绘事之赏鉴”,后世陈枚在续编时亦言:“状元图考为禹内珍赏久矣”[9],这两句话实则类乎于编者之预期与读者之反馈,而两者对此书“赏鉴”“珍赏”功能的一致认可,其关键之处就在于书籍精美的插图,因而此书之成功与编者自身对图像的观念可谓密不可分。

凡例后书“国朝廷试事仪”,记录洪武年间进士登科之流程、仪式及活动日程。其内容为“进士登科录”之“玉音”及“恩荣次第”两部分,前者为礼部尚书关于殿试的奏疏、皇帝圣旨及所涉执事官信息,后者为殿试后传胪、张榜、归第、表谢及立石题名等一系列活动日程。该文本未言明廷试事仪的具体年份,但“进士登科录”在明代已形成较为固定的文本模式。①关于明代“进士登科录”之结构,参见明成化二年(1466)进士陆容《菽园杂记》中的记载,见氏著《菽园杂记》卷一,北京:中华书局,1985 年,2 页;相关研究亦可参见陈长文着《明代科举文献研究》,济南:山东大学出版社,2008 年,78-86 页。附加“国朝廷试事仪”于此书,一方面在于通过一系列与天子及国家相关的严格的礼仪活动,突出“状元”这一身份的无上荣耀;另一方面亦是借此传达“天子门生”的概念,突出皇权的尊严以达到推行教化的目的。

各版紧衔卷一目录之扉页,均有题写参与此书编纂者之姓名,由此我们可知其编辑与刊刻过程中的社会参与。依据题识可知,此书由“句吴大学士顾鼎臣孙祖训汇编”②关于此书汇编者为顾鼎臣初编、顾祖训补编,抑或后者一人所编,尚有争议。关于此处疑问,亦可参见刘云飞《显斯命之独异:试探〈状元图考〉的图文记事原则》,203 页。、新都后学吴承恩及程一桢校益、黄文德及吴修道仝阅、黄应澄绘图、黄应缵考订。此书的汇编者顾鼎臣官至文渊阁大学士,亦为弘治十八年(1505)进士第一,无论顾氏是否直接参与了该书文本的编辑,抑或顾祖训冠其祖父名于前,这对于当时书商而言都颇有噱头。而沈一贯为万历内阁首辅,汤宾尹曾任当时会试考官且在政治上也颇具影响力,作为科举道路的胜出者,这些人在读书人中应当颇具号召力,在书坊销售宣传中或相当具有吸引力。

此外,此书亦列明采用数目五十七册,再结合上文论及之序言、凡例等,可知此书从文本撰写、组织材料,到插图摹绘,均传达出版者精细及严谨的规划及刊行态度,并非书坊粗制滥造之刊物。《状元图考》在晚明及之后的再版与增修,亦说明该书在当时书坊应当相当畅销。

二、宫廷与建筑:模式化与象征性

图1 《状元图考》“状元陈䢿”插图 哈佛大学汉和图书馆藏

图2 《状元图考》“状元邢宽”插图 哈佛大学汉和图书馆藏

图3 《状元图考》“状元林大钦”插图 哈佛大学汉和图书馆藏

图4 《状元图考》“状元彭时”插图 哈佛大学汉和图书馆藏

图5 《状元图考》“状元黄士俊”插图 哈佛大学汉和图书馆藏

关于宫廷建筑的描绘,是民间关于宫廷想象最主要的方面。《状元图考》中与宫廷相关的插图,均表现出明显的模式化倾向,并通过相似的图像元素来进行宫廷空间的描绘,表现其一为缭绕于宫廷建筑中各式各样的云雾。

《状元图考》在表现宫廷场景时,十分注重对云雾的表现,这些云雾自画面顶端缭绕而下,与建筑空间及树木融为一体,成为插图背景的一部分;从视觉角度而言,云雾一方面起到了类似于“留白”的作用,同时又具有一定的装饰性。不同画面对云雾的表现手法有所区别,如状元陈䢿、邢宽、林大钦之插图中(图1、图2、图3),以曲折连贯的线条进行描绘,示以水流般轻盈的流动性;另状元彭时、黄士俊之插图(图4、图5),则以反复的曲线层层叠加,突出其浓重及遮蔽感。在《状元图考》之插图中,此类贯以整个画幅的云雾,是区别普通建筑与宫廷建筑的重要方式,而这一技巧在当时涉及宫廷建筑的视觉表现中十分普遍。如署名“实父仇英制”的《南都繁会图》,其以写实的风格描绘了明代后期南京城市繁荣的商业图景,画面以郊区农舍为始,经城市之南市及北市街,止于南都皇宫(图6)。至于画面终端,街市之热闹与嘈杂渐息,云雾渐起,宫墙隐现;南都皇宫之处,大片的云彩遮挡住了观者的视线,营造出了一种区别于闹市的神秘感。这表现出画家对城市建筑与宫廷建筑在表现手法上的一种有意识的区分——无论是在风格还是在氛围上——从观看的角度而言,其营造出了一种“现”与“藏”的鲜明对比。这种宫殿与云雾紧密结合的表现观念在绘画领域具有久远的传统,较早的例子如宋徽宗的《瑞鹤图》。这一表现在晚明另一版画作品《帝鉴图说》中亦有普遍的呈现。①关于《帝鉴图说》的相关研究,可参见林丽江《晚明规谏版画〈帝鉴图说〉之研究》,《故宫学术季刊》卷22 期(2015.12),83-142 页;(美)孟久丽《道德镜鉴:中国叙述性图画与儒家意识形态》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014 年。如万历元年(1573)潘允端刊本的《帝鉴图说》中,云雾通常居于画面上下,并未占据较大的画幅(图7、图8),因此其不同于《南都繁会图》中云雾“隐藏”/“遮蔽”之效,而仅仅是一种暗示皇帝所居之宫殿的符号。《帝鉴图说》经由印刷的形式得到广泛传播,成为晚明公众了解宫廷的知识途径,同时可能亦为民间工匠绘制宫廷图像时的参照。

图6 《南都繁会图》局部 中国历史博物馆藏

图7 《帝鉴图说》插图之“不用利口”明万历元年潘允端刊本日本宫内厅书陵部藏藏

图8 《帝鉴图说》插图之“葺槛旌直”明万历元年潘允端刊本日本宫内厅书陵部藏

云雾作为装饰元素广泛应用于表现宗教及宫廷题材的绘画作品中,成为一种象征神圣之域的符号。无论是对画家还是对工匠而言,以云雾来表现天子之所似乎在当时已经成为一种根深蒂固的普遍性观念。建筑与云雾的组合,成为一种再现皇家宫殿的象征,使之区别于“凡人”之所,代表着普通人难以触及的权力之地。而《状元图考》及明代其他关于宫廷建筑之云雾缭绕恍若仙境的表现,不仅仅是图像领域模式化技法之应用及对同类题材绘画传统的遵循,亦是此类知识的构建在视觉领域的表现。

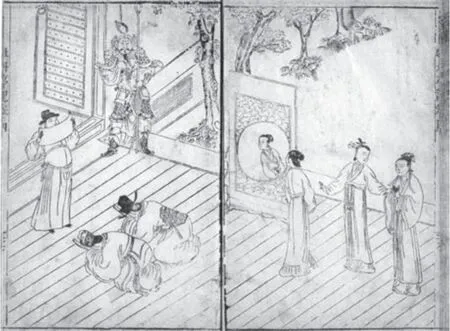

《状元图考》中宫廷场景另一模式化的表现在对宫廷建筑的描绘:缭绕的云雾之下,宫墙树木相互掩映,宽阔的台阶重重交接。“状元林大钦”之插图中,身着状元衣冠的人物跪于阶上双手持册页,面前一男子双手向前正要接过其手中书页,画面左侧亦有一官员立于门前(图3)。该图像表现的显然是状元在在鸿胪寺官的引领下,上表谢恩的场景。②关于上表谢恩之程序及仪节,参见张希清、毛佩琦、李世愉主编《中国科举制度通史·明代卷》,上海:上海人民出版社,2015 年,482-483 页。③关于此图的研究参见任金城《明刻〈北京城宫殿之图〉——介绍日本珍藏的一幅北京古地图》,载苏天钧主编《北京考古集成》第9 辑,北京:北京出版社,2000 年,1798-1800 页;此图及其它明代北京城市地图的相关研究,亦参见朱竞梅《北京城图史探》,北京:社会科学文献出版社,2008 年,31-45 页。明俞汝楫所编的《礼部志稿》中关于“状元谢恩”记载:“状元率诸进士赴午门前行礼,表文状元亲付司礼监官捧进”。[10]37这表明该仪式活动所在地点为午门前,这暗示出该插图可能展示的具体宫廷空间。而作为通俗文本之插图,工匠对这一国家层面的礼仪活动之地点在图像描绘时是否会有所遵循呢?

刊制于万历年间的《北京城宫殿之图》(图9、图10)反映了嘉靖年间北京内城建筑布局与宫廷活动。③图像上方以歌谣的形式,记载了明代万历以前皇帝年号及在位时间。席会东在其研究中指出该图是已知最早的民绘本北京城图,应当是万历年间民间书商根据嘉靖时期的城图改绘而成的。[11]165该图午门台阶前两侧,分别列立两头大象,而“状元林大钦”插图(图3)中亦有一头大象站立于宫门台阶一侧,恰如《北京城宫殿之图》之一隅。这暗示出,该插图在表现状元上表谢恩场景时,可能如实遵从了该事件所发生的宫廷场所,因而在宫廷场景的描绘中或具有一定的象征性,即以模式化的图像元素象征并暗示特定的宫廷场所。

同样的,状元陈䢿、邢宽、彭时、黄士俊之插图,亦大致遵循了该宫廷空间之图绘模式。状元于阶前跪拜,一官员或侍者站立于前,表现出状元于午门受赐,上表谢恩之景。这些插图对于宫廷建筑的表现,明显不同于其他场景下的宫廷空间表现。如“状元马铎”一则记载马铎同乡林志殿试居第二,怏怏不服,互争于庭,皇帝遂出对子考试二人之才。其插图描绘二人跪于阶前,该图描绘雕梁画栋的殿宇一角,其建筑显然不同于状元谢恩场景的空间表现(图11)。这暗示出,在表现不同场景及活动下的建筑空间时,插图的绘制者具有区别建筑空间的意识,意在揭示不同宫廷空间下的人物活动。这表明尽管《状元图考》作为民间通俗性文本,其插图的绘制者亦具备关于宫廷之基础知识与信息,同时宫廷建筑空间模式化的描绘下亦具有一定程度的地理空间的象征性。

图11 “状元马铎”插图 台北国立中央图书馆藏 周骏富辑《明代传记丛刊》之《状元图考》,台北:明文书局,1991,020-059 页

图12 (明)朱邦《北京宫城图》大英博物馆藏

而对于图绘的宫廷建筑空间的知识来源,其渠道应当是多样化的。除了上文所论及的《帝鉴图说》一类的书籍外,还包括盛行于明代的一系列与紫禁城相关的图像。如不同版本的《北京宫城图》,此类图像在大英博物馆、台北故宫博物院、中国国家博物馆、南京博物院皆有收藏。以大英博物馆所藏朱邦所绘的《北京宫城图》为例(图12),此图以中轴对称的形式,依次描绘了重重北京宫城建筑,并标明建筑的名称。黄小峰在其研究中认为,此类图像应属于明代不同官员留下的“金门待漏图”,是一种特殊的“小像”。[12]9-60尽管此类图像具有肖像画的特性,但是其关于北京宫城建筑空间结构的细致描绘,或成为民间关于宫廷建筑知识的来源。这些材料与《状元图考》插图之间的相关性尚无法判定,但这表明晚明民间关于皇宫的知识和想象,在视觉领域具有多样性且存在一个相互交织的复杂系统,借由不同性质的书籍及不同类型的绘画作品,普通民众得以建立起关于宫廷的信息渠道。一些特定主题的宫廷活动在图像的反复摹绘下,形成稳定的视觉模式,而这种模式化背后或隐藏着人们对宫廷的具有一定的知识与认识。

三、大象与宫廷:经验与知识

在《状元图考》林大钦、黄士俊之插图中,画面右侧均出现了侧身伫立的大象形象。前者(图3)画面饰以大面积宽窄不一的线条来表现宫殿之台阶,突出建筑背景之宏阔,状元林大钦正向一名侍者跪拜作揖,旁边站立着一位双手交握注视的官员。人物的右上方显现出半身大象,其背部饰以波浪形花纹,并以简要的线条勾勒出面部及周身之纹路,整体形象颇为庄重威严。后者(图5)则描绘状元黄士俊“入殿庭拜高皇帝”之梦,梦境场景中侍者及官员半身皆淹没于浓重的云雾中,但画幅左端仍隐现出同林大钦插图中类似的对宫廷建筑阶梯之表现。在被隐没的阶梯两侧,各站立着一只大象,右上者亦为半身出现,左下者仅现头部及背部。这两幅插图表现出对大象极为模式化的呈现,包括像背起伏的五条弧线,及背部与腿部交接处的三条竖向的线条,以及大象如树叶状的耳朵及耳内如叶脉般的皱褶。在晚明,大象并非普通画工能够窥得的寻常物种,那么画工对大象形象的构建来源于何处?又缘何在宫廷场景中加入这一动物的形象?

图13 《程氏墨苑》之“扫象图” 明万历滋兰堂刊本 台北国家图书馆藏

图14 丁云鹏《扫象图》万历十六年(1588)台北故宫博物院藏

事实上,在晚明版画作品中,大象这一物种对于读者而言并不陌生。与《状元图考》同时期的作品中,《方氏墨谱》《程氏墨苑》《顾氏画谱》均有大象形象的出现,而其表现皆与佛教有着密切的关系。以“扫象”/“洗象”为主题的图像是宋元以来流行的佛画题材之一,该题材在晚明亦颇为流行。①《扫象图》之意涵较为复杂,不同时期的画作亦表现出不同的内涵。关于晚明洗象图的相关研究,可参见王中旭《传钱选〈洗象图〉真伪考辨——兼及晚明之前对〈洗象图〉的认识》,《故宫博物院院刊》2017 年第3 期,107-124 页;姜鹏《晚明“洗象图”猜想:从中央美术学院藏吴彬〈洗象图〉出发》,载王璜生主编《大学与美术馆》第4 期,上海:同济大学出版社,2013 年,211-218 页;蓝御菁《晚明清初的〈扫象图〉》,国立台湾师范大学硕士学位论文,2009 年。这一时期的多位画家如吴彬、崔子忠、丁云鹏等均有一幅或多幅以“扫象”为题材的作品。版画作品中的“扫象图”在构图、内容及表现手法上,与绘画作品皆有着密切联系。在《程氏墨苑》的圆形画幅中(图13),人物皆以大象为中心环绕分布,象首左顾,其身侧站立者或为文殊菩萨,四周及背部有数名手持工具的扫象者,背景亦点缀以祥云及瑞鹿。丁云鹏曾创作多幅“扫象”题材的绘画作品,其本身亦为《程氏墨苑》的绘图者之一,此墨谱中的《扫象图》与丁氏藏于台北故宫博物院的作品(图14)颇为相似,如大象细长的双眼及眼周成放射性的线条、大象浑圆粗重但却散发出柔和与温顺之感,以及其侧首与身旁菩萨在视觉及方向上的呼应。《顾氏画谱》中的《扫象图》(图15),则被归在北宋画家李公麟名下。《方氏墨谱》第五卷“法宝”中有名为“三兽渡河”之图(图16),由画面左侧“南羽”之钤印,可知该作品为丁云鹏所作。图中大象居于画面顶端,回首注视象征修行尚欠的马与兔,相对而言,此图中大象的表现与《状元图考》最为接近,表现在眼睛的画法及周身精简有序的线条上。

图15 《顾氏画谱》之《扫象图》北京:文物出版社,1983 年,41 页

图16 《方氏墨谱》之《三兽渡河》图 明万历十六年(1588)方氏美荫堂刊本

万历三十五年(1607)《状元图考》刊行之时,《方氏墨谱》已经出版(1588)、《顾氏画谱》及《程氏墨苑》亦已在市场上出版与流通(分别为1603、1605 年),这三本画谱在当时流行程度较广,对其它版画作品的创作亦具有参考作用。这说明对于《状元图考》的工匠而言,其获得市场上其它版画作品并以之作为参照并非难事。但是这种图像参照的来源在事实上可能更为多元,如李定国(1620-1663)为晚明画家崔子忠(约1594-1644)的《洗象图》所题诗歌中即言:“图成悬在长安市,道旁观者呼奇绝。性僻难供势要求,价高一任名豪夺。”[13]305-307这则文献说明了崔子忠的作品在在当时颇受欢迎且售价颇高,但这在一定程度上也反映出当时人们有机会与渠道观摩到该题材的名家画作。

但是,与以上所提及的佛教色彩浓重的版画图像不同,《状元图考》中表现的是状元入殿参拜皇帝之场景,为何在宫殿场景中加入了如此具有宗教色彩的图像元素?事实上,大象很早便同宫廷礼仪活动联系在一起。①象在朝仪中的使用最早可追溯至周代。《周官》载:“掌驭象路,以朝夕燕出入。”见郑玄注《周礼》卷八,北京:中华书局,1992 年据北京图书馆藏南宋刻本影印,第2 册,6 页b;元代关于大象被用于宫廷仪仗队伍的记载:“象轿,驾以象,凡巡幸则御之”、“行幸则蕃官骑引,以导大象,以驾巨辇。”参见(明)宋濂等撰;阎崇东等点校《元史》,长沙:岳麓书社,1998 年,1105、1115 页。关于古代大象与宫廷的相关研究,亦可参见余三乐《元明清时期北京的象》,载北京市社会科学研究院《史苑》编辑部编《史苑》第2 辑,北京:文化艺术出版社,1983 年,223-226 页。关于象与明代宫廷,刘祥学在关于“训象卫”的讨论中亦有涉及,参见氏著《明代训象卫考论》,载安介生、邱仲麟主编《有为而治:前现代治边实践与中国边陲社会变迁研究》,太原:三晋出版社,2014 年,64-87 页。根据明代史料:“时朝廷大辂用象挽之,凡朝会亦用象陈列殿陛两墀及阙门之外。”[14]2816明代设有专门的训象机构“训象卫”,北京宣武门西城墙北亦有“象房”。当时亦有三伏日洗象之传统,故而平民百姓亦能窥得作为宫廷象征的大象的风采,《帝京景物略》中曾描绘洗象之日的热闹场景:“观者两岸各万众,面首如鳞次贝编焉。”[15]69象同宫廷礼仪活动之间的关系,对于普通人而言难以窥得,但是洗象的风俗已足以构建起人们关于象与宫廷之间的关联。

这种关于象与宫廷的知识,在万历时期亦以视觉形式表现在其它图绘之中。万历年间的《北京城宫殿之图》(图9),其图绘正中描绘了奉天殿内御座上的皇帝及环绕于其周的大臣,画面下方有四只大象两两分列于午门的台阶之外(图10)。这种大象分列于台阶两侧,前方站立着官员及侍卫的场景,与“状元黄士俊”插图中的表现模式极为相似。基于以上讨论,重新审视《状元图考》中的两则插图,画工在宫廷场景的表现中对大象这一装饰元素的添加便不难理解,而这一做法并非是绘图者虚构的想象,它可能代表着晚明人们关于宫廷的一种知识与认识。在此图中,大象成为类似于缭绕于建筑间的云雾那样,是“宫廷”这一场所的暗示。而这一“宫廷再现”的表达与建构,可能是基于工匠自身可及的关于宫廷的经验与市场上所流行的“扫象”题材的图绘二者的结合。而在这一情况下,作为与工匠有着共享的信息来源与知识体系的读者,当其审视此图时,便可马上且准确地意会图像所要表达的场景及含义。

四、皇帝的“缺席”:图像与禁忌

在《状元图考》的多幅表现宫廷场景的插图中,皇帝作为科考名次的判定者及宫廷场景的核心人物,在插图中却无一例外地均未表现出来。在状元陈䢿、邢宽、彭时、林大钦、黄士俊之插图中,状元皆跪拜于宽阔的台阶之上,可以想象到,人物所面朝方向是表现于画幅之外皇帝这一角色的存在,而皇帝的角色却被一种未知的距离感间隔开来,透露出一种“未现身”的神秘感。而在状元马铎之插图(图11)中,状元角色与皇帝之间的距离感似乎大幅度地缩小了:雕梁画栋的皇家建筑中,点缀着植物及漫步的瑞鹿,两名侍者恭敬地站立于台阶一侧,平台之上另一名侍者双手交握侧头观望,右侧建筑装饰着灵芝图案,在即将展现出厅堂边缘时画幅于此戛然而止。这种人物的排列,植物、台阶与庭院的构图模式,与《帝鉴图说》(如图7、图8)中表现出的宫廷格局如出一辙,这暗示出画面边缘“呼之欲出”的厅堂正是皇帝所在之处。在观者即将得以一窥“圣上”真容之时,画面于此陡然终结,因而惟有身居图像场景者才成为得以一睹天子风采之人。而这种拉近距离之后的“濒临感”,反而构建出一种更加浓重的神秘与神圣感——天子真容并非凡夫俗子所能轻易窥得。皇帝在这些图像中的“缺席”,似为画工有意为之,这是否是对当时绘画禁忌的一种遵循?在晚明,普通的图像绘制者是否有展示皇帝圣颜的权利?

图17 《新编绣像还魂记》之“榜下”明末吴郡书业堂刊刻怀德堂藏版 台北国立中央图书馆藏

图18 《重镌绣像牡丹亭》之“圆驾”明末坊刊本 台北国立中央图书馆藏

图19 郁郁堂藏版 《绣像传奇十种》之《牡丹亭还魂记》“圆驾”明万历时期金陵文林阁合刊本日本京都大学文学研究科藏本

关于历代帝王图像,明代律令《大明律》《大明会典》及《读律琐言》中均有相关记载:“凡私家收藏玄象器物、天文图䜟、应禁之书及历代帝王图像、金玉符玺等物者,杖一百。”[16]595由此可见,历代帝王图像与金玉符玺等物被划归为同类,其象征着皇权与威严,并非民间宜有之物,私自收藏的行为则会招致违令的责罚。大明律令中并未出现关于绘制帝王图像的禁律,但由图像收藏的禁忌可以窥得,擅绘历代帝王图像应当亦为民间规避之事。对历代帝王图像禁忌如此,则绘制当朝皇帝图像亦应为有悖礼法之举。

晚明出版市场上所流行的戏剧《牡丹亭》之插图中亦有涉及宫廷场景的描绘,同《状元图考》类似,文本中作为故事情节参与者的皇帝,在图像中亦无一例外地被隐去了。明末吴郡书业堂刊刻的《新编绣像还魂记》之“榜下”一节描绘榜下诸生于午门外候旨,柳梦梅高中状元的情节。其插图描绘宫墙高耸,午门两侧官员持笏站立,一男子交手呈毕恭毕敬的作揖状(图17)。明末怀德堂及郁郁堂藏版《牡丹亭还魂记》之“圆驾”一节,描绘对杜丽娘为人为妖的身份判定的情节。(图18)前者插图描绘烟霭环绕下,诸人站立于层层阶梯两侧,一男子于阶前跪地拜揖,该图像表现出同《状元图考》中插图相似的视觉模式。(图19)郁郁堂版的此节插图则将画面拉近,照妖镜前的杜丽娘及其影像成为画面的中心。而作为杜丽娘身份的裁断者,在文本的视觉再现中皇帝并未出席此幕场景。除了上文所提及的对图像禁忌的遵循,在插图中皇帝的“缺席”抑或受到戏曲剧本及实际舞台表演的影响。细观《牡丹亭还魂记》之剧本,可以发现作为重要角色的皇帝,皆通过舞台之外(后台)宣旨的方式传递话语,却从未实际出现在舞台的表演中。以这一隐晦的方式对皇帝形象的表现,或受制于明代法律:“凡乐人搬做杂剧戏文,不许妆扮历代帝王后妃、忠臣烈士、先圣先贤。”[17]204这说明在戏曲创作及舞台表演中,对帝王及皇权的亵渎亦为触犯禁律的行为。书籍插图在再现宫廷场景时,以宫廷建筑及人物暗示皇权而隐去皇帝本人的出现,这种表达方式类似于戏剧表演中以“画外音”来代表帝王角色的形式。这也暗示,在进行角色表现时书籍插图与舞台表演之间可能存在的关联——在以图像的形式再现角色时,除了遵循图像本身的禁忌外,其相应的舞台表演或工匠本身的观看经验抑或成为创作的参考。

图20 《北京城宫殿之图》细部 日本宫城县东北大学图书馆藏

但是我们注意到,在万历年间刊行的《北京城宫殿之图》(图9)中,亦描绘出了被众臣环绕的皇帝形象(图20),人物形象的表现颇具戏曲舞台之特色。①席会东在其研究中亦指出奉天殿及午门之前所绘为戏剧人物的画像,反映出北京居民的京城印象和风俗民情。参见氏著《中国古代地图文化史》,北京:中国地图出版社,2013 年,163 页。这种以皇帝为中心的北京城宫殿格局,一方面暗示出以皇权为中心的国家政治格局,但同时在一定程度上又具有亵渎之意,即“皇帝”这一身份在此图中成为对宫廷建筑空间进行解说的一个符号,皇帝与众臣所在的奉天殿作为国家政治权力的中心,褪去了其本身的神秘感成为公众得以观看的对象。这种矛盾性表明在国势衰颓的晚明,社会的变动及政治的式微所带来的礼法制度上的松懈。

尽管晚明时期对礼法与戒律的禁忌有所松动,但是《状元图考》作为宣扬科举功名且具有一定政治色彩的书籍,其在再现宫廷场景时仍遵循了绘制此类图像时需遵守的禁忌,延续了将皇帝神圣化的再现皇权与宫廷的传统。黄裳在《来燕榭书跋》中曾论及此书:“大抵坊肆所刊,售之考棚中者,士子每喜得之,以博佳兆,通俗书也。”[18]212考虑到此书的读者群应当有相当一部分为参加科举考试的学子,此书更加侧重于对状元其人其行的关注,正如吴承恩在序言中所说“象其人,亦象其行。”这种“聚焦式”的图绘表现,对于读书人而言极具代入感,通过种种相关的“梦境”及“轶事”展开一场场荣登榜首之旅。由此,对皇帝圣颜的窥视欲便退居其次,所有宫廷场景元素的叠加,如云雾、建筑、臣子、大象等,皆是皇帝本身“在场”的暗示,成为一种皇权的象征。

五、结语

本文主要对《状元图考》中涉及宫廷场景的插图进行讨论,意在展现晚明通俗书籍插图中关于宫廷想象的摹绘,及其图像背后所代表的普通民众关于宫廷的知识与认识,以及这种知识来源途径的多样性与复杂性。宫廷场景元素的再现或受到多种因素的影响,其涉及不同类型的视觉材料,如绘画作品、画谱、地图等,这些形成了晚明民众构建自身宫廷想象的视觉渠道。值得注意的是,这一时期民众关于宫廷认识的方式是多元的,不仅局限于视觉材料,还包括当时与宫廷相关的风俗活动、戏曲的舞台表演等方式。在再现皇权及宫廷时,其表现亦受到当时图像禁忌的影响。这亦说明了,简单或模式化的图像背后所可能蕴含的复杂的艺术、历史及文化因素。

从另一个层面而言,以《状元图考》为代表的书籍其再现宫廷场景的模式化,表现出普通民众关于宫廷认识的局限性。宫廷本身作为政治权利的中心,是民众无法接触到的场域,这种局限性本身即暗示着身份及地位的限制。相较于宫廷画家描绘宫廷场景的绘画作品,正是由于身份及认识的局限使得晚明流行文本展现宫廷场景时,在视觉层面受到更加复杂因素的影响。《状元图考》中的图绘个案表明,晚明民众关于宫廷的视觉想象,表现出不同类型的图像交互影响的复杂局面,同时也揭示了图像、风俗、表演等因素在信息传播及形塑公众知识系统方面的重要作用。