遗失的环节:南宋赵伯驹、赵伯骕的赤壁主题创作①

王一楠(北京大学 美学与美育研究中心,北京 100871)

图 1

图2

在与苏轼《后赤壁赋》文本有关的中国绘画史上,有两幅节点性的作品格外引人注目,它们都是具有情节连贯性的多场景叙事长卷,其一是北宋乔仲常绘《后赤壁赋图卷》(美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏),它是存世赤壁图中最早的一幅(图 1);其二是明代文徵明所作《仿赵伯骕后赤壁赋图》卷(台北故宫博物院藏),这是现存与文徵明相关的19 幅书画作品中唯一的多场景长卷(图 2)。

从乔氏到文氏,中间相隔了400 多年,这之间犹存武元直、杨士贤、马和之、李嵩等人的单景赤壁诗意图,但针对《后赋》的叙事性长卷的绘制却似乎偃旗息鼓,不见遗存。《仿赵伯骕后赤壁赋图》(以下简称“仿赵本”)的出现仅是偶然吗?在同主题、同形制的图像序列中,两幅作品是否有着内在的关联?

存世的实物建构着本时代对画史的认知,同时也限定着图像研究的边界。但这并不应该与可能性的完全离场划上等号,因为追寻过往历史的逻辑是后来者永恒的诉求。而试图厘清同一绘画主题下风格的发展、理解同一绘画主题中断裂的环节,亦是主题性研究乃至宏观艺术史研究的应有之义。

一、画史著录中赵氏兄弟赤壁图的面貌

文徵明“仿赵本”的题名意味着这一作品并非横空出世。其来历在图后文嘉(1501-1583)的题跋中被提及:

“后赤壁图,乃宋时画院中题,故赵伯骕、伯驹皆常写,而予皆及见之,若吴中所藏则伯骕本。后当道欲取以献伯宰,而主人吝与。先侍诏语之曰,‘岂以此贾祸,吾当为重写,或能存其髣髴’,因作此卷。庶几焕若神明,复还旧观,岂特优孟之为孙叔敖而已哉。壬申(1572)九月仲子嘉敬题。”

从以上文字中还可以得出更多信息:

1、赤壁图是宋代院画中的画题之一。

2、图像的源头是赵伯驹、赵伯骕兄弟。二人所画赤壁图有多本传世。

3、徵明临摹的原作一直在吴中地区流传,后为严世蕃强夺,落于其父严嵩之手。

4、文徵明凭记忆仿制的结果是使新画如同“孙叔敖复生”①优孟是楚国的乐人,在楚相孙叔敖死后,“即为孙叔敖衣冠,抵掌谈语。岁余,像孙叔敖,楚王及左右不能别也。”(汉)司马迁.史记[M].卷一百二十六.北京:中华书局.1982.3201.,完美的再现了原作。

今存南宋马和之、李嵩等院画家所绘赤壁图,支持了文嘉的第一个说法。文氏对图像来源的看法还在其后王穉登的跋文中重复,王指出,画卷在严嵩败落之后就已经“杳然不闻,不知浮沉谁手”。无独有偶,此一叙述与《石渠宝笈》记录的另一幅“明文徵明画后赤壁赋图”类似。其中称:

“素绢本着色,画款署徵明,后幅乌丝阑行书后赤壁赋。款识云:‘徐崦西所藏赵伯驹画东坡后赤壁长卷,此上方物也。赵松雪书赋于后,精妙绝伦,可称双璧。余每过从掫出赏玩,终夕不忍去手。一旦为有力者购去,如失良友,思而不见。乃彷佛追摹,终岁克成并书后赋,聊自解耳。愧不能如万一也。昔米元章临前人书画,辄曰若见真迹惭愧煞人。余于此亦云。嘉靖乙巳(1545年)秋九月十有二日。’徵明后有吴宽、李东阳、许初、文嘉诸跋。拖尾有王穉登跋一。”[1]

此件作品在文徵明现存的7 幅赤壁图中没有找到对应。与《仿赵伯骕后赤壁赋图》相比,这本该是另外一件摹自赵伯驹的不同作品,但各自的题跋与画录记载的却是同一件事。因为文徵明友人收藏的后赤壁长卷被有权势的人“横刀夺爱”,文徵明才摹画了这幅作品。更直接的记录,出现在嘉靖乙丑(1565)年严嵩遭官府籍没后文嘉参与清点其藏品而作的笔记清单《钤山堂书画记》中,其中明确指出,严氏藏有一幅“赵伯驹后赤壁图”——就这种同一性来说,这三幅画作之间极可能涉及真伪的区别,但事件本身却不太可能完全是子虚乌有。作为颇能引发收藏家共鸣的故事原型(使人很难不联想到明清笔记小说所津津乐道的严嵩父子向官员王忬索求《清明上河图》一事),它被处理为文徵明的创作动机提供给不同的赤壁长卷,折射出一种有关明代权力关系的社会符码。结合后文涉及的著录来看,文徵明“仿赵本”参照了赵伯骕或赵伯驹所绘赤壁图临摹而来的可能性很大。

但“仿赵本”的画面显示,它在重绘的过程中被加入了符合文徵明画风与时代面貌的细节。学者曾指出,其中有与吴派流行的园林画、胜景画相似的元素,如建筑物的台基等[2]。那么,“仿赵本”在多大程度上保留了原作的面貌?如果忽略仿赵本中的时代特性,是否可以接近原作的情况?最直接的图像资料的缺席,使我们不得不借助第二梯队的作品及文献资料,以尽可能地寻求问题的答案。

宋宗室成员、太祖七世孙赵伯骕(1124-1182)与其兄赵伯驹(?-约1173)在南宋画史中占有一席之地。赵伯驹是赵子笈的第二子,字千里;赵伯骕是第四子,字希远。事实上,关于“赵伯驹画赤壁图”的资料记载要多于赵伯骕。

明代最早记录“伯驹赤壁图”的是张宁的《方洲集》。张宁是景泰五年(1454)年进士,任职于英宗朝,活跃于15 世纪中叶。题诗曰:

“大江东去飞涛急,故垒西边壁垂赤。玉堂学士天上人,两度随携漫游客。放歌一曲下中流,洞箫倚和言更酬。清风明月不须买,欲与元化相周游。酒酣袒卧蓬牕窄,不觉东方已生白。再来又是孟冬时,过眼江山忽殊色。披荒履险登崔嵬,划然长啸山应颓。回舟荡入鸿蒙里,时有孤鹤横江来。平生到处多佳遇,海市登舟亦奇事。文章变态发雕龙,意象飘飘梦中是。铁骑长驱欲闭合,前珠后壁焕斓斑。伯驹图画鲜于字,二赋长流天地间。巢松幽人吕山下,收藏不惜千金价。清秋明月画楼开,应有虹光彻长夜。”[3]

诗中复述了苏轼的两次赤壁游和收藏情况,暗示画面上并没有书写两赋文本。较之乔仲常图文相配的《后赤壁赋图卷》,这已是一个重大的变化。

其后,伯驹赤壁图又出现在金华学者胡应麟(1551-1602)的《少室山房集》中,他有三则跋文留世:

“右全写苏长公后赤壁图,卷末意态皆完而题疑为装师割去,盖此卷绢素自首至尾分寸断裂,装者罄工累月仅克成卷。山水树石多剥蚀而人物面貌无损秋毫,亦绝奇事也。画法之工,张元春、詹东图、杨不弃咸以神品无上。余乡吴少君瞥覩(睹),以头抢地呼老师,拜百数不已。即无疑望而知为千里生也。人物长劣盈指,气韵矫矫欲生。而长公夫人持斗酒出,送郊外,缟衣绰约有倾国之态,未审尔时措大家室果此殊尤否耶?”

“或疑此图当有前赤壁者,余谓未必然。前赤壁自白露横江数语外皆议论,无可摹写,后赤壁文简于前,而实景实情不啻十倍画师。欲纡徐盈轴,自不能舍后而前也。此图寻丈之间,有江山万里之势,其人物之精工、水石之奇古,类非胜国后所办,即出赵千里,亦其生平合作之最也。前辈风流韵度壒逐尘土,赖此少存其概。每良天佳月一展玩之,以当神游,自以为不减长公兹夕也。”

“此卷于赤壁后赋语无一不具。愈玩愈见其工长。公尝谓凉天佳月即中秋,兹游岂其口实耶?二客不审何人,盖无是子虚之类。当时苏公谪黄,门下士无一在坐,非黄秦晁张等也。长公夫人亦殊有林下风,尝谓春月使人惧,欲令长公呼赵德麟辈饮花下者,其能畜斗酒以待不时,固宜至图。长公登高冈履危石,扁舟皓月放乎中流,一派天机荡漾楮墨,非神匠不能。余不及同事兹游,少沾溉余沥也。”[4]

胡应麟拥有的《后赤壁赋图》,画面上有夫人持酒相送、二客从游、登高放舟等内容,这与乔仲常、文徵明的长卷一致。胡氏称道卷中人物形象的精妙,认可赤壁图具有的保存苏子风流韵度的肖像画意义,对画上的山水也不吝赞美。他认为这幅作品可以代表赵伯驹的最高艺术水准。他还说明,认为画作精工之至不是他自己的片面看法,此观点早已得到鉴藏家们的广泛认可。此外,他的描述提供了画卷的大致长度——“寻丈之间”,即八尺到一丈左右;且是一幅绢本长卷,在当时便已破损严重。

《钤山堂书画记》中提到,严嵩所藏“赵伯驹后赤壁图”,“卷后有高宗亲书苏赋,而布景设色亦非余人可及。”[5]

董其昌(1555-1636)也曾藏有一幅“赵伯驹赤壁图”,他将它与赵孟頫的《鹊华秋色图》比较后,得出结论:“觉伯驹稍逊子昂,盖精工不如萧远,是为神品妙品之辨。”——能够“两卷并观”,是否因为它们具有一定的相似性?伯驹赤壁图极可能是同《鹊华秋色图》一般绘有山湾房屋的设色长卷。①“余家有赵伯驹画后赤壁赋图及赵子昂鹊华秋色图,两卷并观,觉伯驹稍逊子昂,盖精工不如萧远,是为神品妙品之辨。……董其昌观于京兆署中因题壬申四月十日。” (清)卞永誉.式古堂书画汇考[G]画卷二十八//清文渊阁四库全书本.2158.

其后,查慎行(1650-1727)也提及清内府中有《赵千里后赤壁图卷》 。②《内府书画》篇云“内府收藏书画,余在内廷曾经眼见者不计其数,今录其尤妙者共三十五种,以备遗忘”,其中包含《赵千里后赤壁图卷》。(清)查慎行.人海记[M]. //清光绪正觉楼丛刻本:83.

这些零散的描述和记录,在清代吴升(约1639-1713)《大观录》所记“赵千里后赤壁图卷”中似乎得到了整合式的印证:

“此图澹色绢本,高一尺长丈许,绢素稍有损处,山峰树石设色轻倩,但首尾颇入院习,乏士气。中幅山湾屋宇,觉生趣动人耳。画后思陵书赋,宸藻焕发,尾钤大玺,画末押节制胡卢印,丹邱跋亦佳迹。跋曰:‘右题千里画《后赤壁赋图》。位置障密,傅彩秀润,诚近代之佳手也。溪山胜概,亭中不可无此清玩矣。盍宝之。丹丘柯九思识。’”[6]

吴升所见“伯驹赤壁图”是青绿设色的长卷,长度、材质和破损情况与胡应麟所述接近;画面中部绘有山湾屋宇,与可见的“乔本”“仿赵本”类似;卷后有宋高宗赵构所书赋文,与文嘉的记载一致。不过,吴升所见还有柯九思的跋文,未见他人提及,不知是否为它处接来。

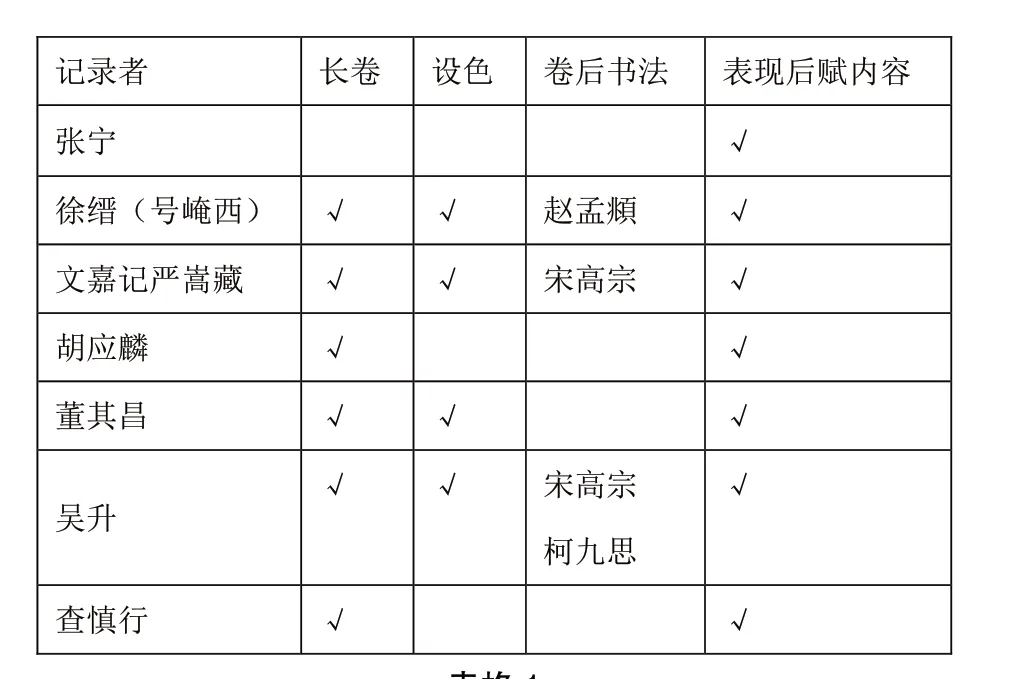

我们将上述资料中已知的信息粗作统计(表格1),便可发现在明清的记载中,“伯驹赤壁图”的内容均是《后赤壁赋》,形制是长卷,其中又以设色画面居多。

表格 1

与“伯驹赤壁图”相比,关于赵伯骕的记录就十分少见了,有学者据而推测,文徵明这卷《仿赵伯骕后赤壁赋图》的名称被文嘉混淆了,文徵明仿制的本该是赵伯驹的作品[7]。虽无直接证据能够证明此论断,但我们发现,明代的画论的确常常将二人混为一谈,对作品面貌的区别不加分辨。

如陈继儒《妮古录》中云:“赵伯驹与弟伯骕并以画名。”[8]但画史将二人混为一谈的情形是经过董其昌的阐发后才愈演愈烈的,他多次说到:“赵伯驹、伯骕,精工之极,又有士气”[9]82,“如伯驹、伯骕辈欲自成一家”[9]85。随着董氏“南北宗”说影响力的扩大,该看法逐渐成为一种共识。事实上,赵伯骕的作品在明代就十分罕见,故而多数人无法确切了解其本原风格。李日华指出:“伯骕伯驹俱宗室,丹青能事不减令穰,而希远尤为希见。”[10]

在另一方面,兄弟两人的确可能着有相似的画风。他们共同的友人曹勋(1098—1174)在对赵伯骕画像的赞文中,额外提及了赵伯驹与赵伯骕皆作画事:“彼天下能事,琴书笔墨,固不可写,而难兄难弟,一丘一壑,亦安得而传。霜松雪竹,宗籍之贤。”[11]109-110写于乾道九年(1173)的《径山续画罗汉记》又论及兄弟二人感情深笃,行为举事协同一致:“兄之拊弟,弟之奉兄,曰坐则坐,曰食则操匕箸以食。……人谓翔二凤于层云,咏连璧于一时,宗族叹仰。又博涉书史,皆妙于丹青,以萧散高迈之气见于毫素。……故二公以一圆墨舒卷万象,俱受圣知。”[11]80这也可能影响了他们共同的艺术风格。

二、赵氏兄弟的三个艺术面向

与赵氏兄弟相关的画作和历史文献展现了他们多元的艺术面貌,其中有三个层面的特质关涉着赤壁长卷的可能面目。

其一,从风格而论,二人的山水创作以青绿设色为主,继承了李思训一脉的画风。

董其昌称,“禅家有南北二宗,唐时始分,画之南北二宗,亦唐时分也,但其人非南北耳。北宗则李思训父子,着色山水,流传而为宋之赵干、赵伯驹、伯骕,以至马夏辈”[9]77,沿袭董氏一说的人将赵氏兄弟当作大青绿风格的代表人物,由是又衍生出许多冒名的青绿山水画作,俨然一种牢不可破的循环论证。

不过,无论今日如何反思和批判董其昌的分类方法,他对赵氏兄弟基本风格的定位是有说服力的。其正确性,吊诡的被一则与董氏看法部分抵牾的记载印证。

成书于大德二年(1298)的《画继补遗》中赞美赵伯驹所画横卷《长江六月图》时称其:“真有董北苑、王都尉气格”[12]2——在现存的风格谱系上,王诜师承董源,若按照董其昌的说法,是典型的文人画、“南宗画”①“文人之画,自王右丞始,其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董、巨得来。”画禅室随笔.卷二.76.,并且存世画作《渔村小雪图》与《烟江叠嶂图》都是云气滃郁、淡墨轻缥,同董源《龙宿郊民图》《溪岸图》《潇湘图》等淡设色作品一样,一派南方山水的淋漓气象,难与赵伯驹的青绿重彩的《江山秋色图》并入同一范畴。但实际上,在今日可见的水墨作品之外,董源与王诜皆作李思训面目的着色山水。《图画见闻志》载:“董源,字叔达,钟陵人,事南唐为后苑副使,善画山水,水墨类王维,着色如李思训,兼工画牛虎。”[13]又《宣和画谱》有“画家止以着色山水誉之,谓景物富丽,宛然有李思训风格,今考元(即董源)所画,信然”的说法[14]。而以墨勾、墨皴为基础的青绿敷色山水也为王诜擅长[15]。王诜同时代人黄庭坚亦曾将其与李昭道相提并论:“王晋卿画水石云林,缥缈风埃之外,他日当不愧小李将军”[16]。《画鉴》也说王诜“又作着色山水,师唐李将军。不今不古,自成一家。”[17]39长于鉴古的明人滕用亨曾与众人观内府所藏画卷一幅,他人皆以为是赵伯驹所作,唯独滕用亨辨认是王诜的作品[18],到落款处,众人才知他是正确的。

图像的散佚,或使后人对王诜与赵伯驹风格的认知缺失了必要环节,但滕用亨从来不是唯一一位知晓者。如南宋人赵希鹄 (1170-1242)在《洞天清禄集》称:“唐小李将军始作金碧山水,其后王晋卿、赵大年,近日赵千里皆为之。”[19]元代汤垕称,“李思训画着色山水,用金碧晖映,自为一家法。……宋宗室伯驹字千里,复仿效为之。”[17]9可见,将赵氏兄弟与李思训一脉的大青绿山水“捆绑”在一起,董其昌并非始作俑者。由于前文指出的原因,并且赵伯骕存世的可靠真迹《万松金阙图》绚丽浓重和“著色尤工”的记录[20]8,将伯骕也归入李思训一脉,似无可厚非。

其二,从题材而论,除山水、花鸟外,二人还曾创作多幅人物画。

赵伯驹的人物画据称“效法顾、陆”,但顾恺之与陆探微的存世作品亦无统一的面貌,反倒是《画继补遗》中指出,赵伯驹的人物画“雅洁异常”[12]。其中一例,重要的创作——同时也是兄弟间的艺术合作,是绍兴三十年(1160)赵伯驹受湛然居士所托为余杭径山寺所画的《五百罗汉像》。画作中的罗汉生动鲜活,“行道入定,起坐顾瞻,笑颜愕睇,却立反观骑跨,仪形升降神变,道韵清穆,凝表睟澹”[11]79。十三年后,因图卷多数焚毁而伯驹已离世数年,弟弟伯骕又补作五百罗汉像,完成后的画面“妙相梵容,金碧璀璨,磊落在列,如闻音吐灵山一会,便若俨然未散”,效果十分惊人。伯骕的续作“金碧璀璨”,伯驹的人物画也不是全无颜色,至少施有金粉。成书于元初的《云烟过眼录》中所载:“赵千里释迦佛行像一”,“下有细字云:‘臣伯驹奉圣旨画。’其像广目深眉,螺髪大耳,耳垂二大金环,螺髯而髪,顶有肉髻,左眉放光一道,衣纹腹腿隐隐可见,笔法极佳,宛然西域一胡僧。”[21]

除佛教人物外,赵伯驹还曾作《东坡乐水图》《汉高祖入关图》《陶靖节归去来辞图》等名士画,分别被袁桷[22]19-20、文徵明[23]、俞允文[24]叙及。《东坡乐水图》是袁桷家传,南宋大臣袁韶(1161—1237)旧藏,时间距赵氏兄弟未远,其藏品当较为可靠。

今藏北京故宫博物院的《弘文雅集图》虽卷面残缺、剥蚀,但人物依稀可辨,清雅舒展之外兼有画院特点,展现了极高的造型水平,称得上是“长劣盈指,气韵矫矫欲生”。图中的器物组合与布局,与山西玉泉村金墓中的备宴壁画极为相似,故而是反映同一时代生活习惯的产物。此卷后有时代相近的元朝开国功臣木华黎的(1170—1223)题跋,力证其为赵伯驹的佳作。这幅作品中的人物造型或可补充我们对赵氏兄弟人物画的认知。(图 3)

图 3

其三,就主旨而言,赵氏兄弟的作品大多具有仙道色彩。

宋代皇室亲近佛道,作为宗亲和官员的赵氏兄弟也浸淫在这一文化传统中,并与道教有着很深的事务性渊源。除上述为径山寺作《五百罗汉图》一事外,淳熙八年(1181),天庆观的正殿三清殿遭焚毁,是时任平江府郡守的赵伯骕主持了重修。①周必大《和州防御使赠少师赵公伯骕神道碑》载:“八年,天庆观火焚正殿,公籍黄冠私帑一新之。上赐笔‘金阙寥阳宝殿’,并亲札赐万缗助修饰。”。之后高宗为天庆观御书“金阙廖阳宝殿”榜额之事,同样是出于赵伯骕的大力延请。②“先是,观中诸黄冠以殿宇既毁,欲试其验,群造其庐,拜且白之,何从求疏轴,主者谩以与。何笑曰:‘来日自有施者。’至午而使者果来。既答则曰:‘我不能入觐,以此累使者。’上闻而益奇之。会浙西赵宪伯骕亦为之请,遂肆笔金阙寥阳殿额,出内帑緍钱万,绘事一新,以答其意。”(宋)洪迈.夷坚志.[M]中华书局.2006.1786.赵伯骕所写“金阙寥阳宝殿”跋语,见曾枣庄主编.宋代序跋全编.[G]卷一四一.济南:齐鲁书社.2015.3993.从高宗榜额知道,廖阳宝殿是金顶;而作为赵伯骕较可靠真迹的《万松金阙图》的主体建筑亦如此。有学者指出,《万松金阙图》描绘的就是平江府天庆观及周围山景[25],此可为又一佐证。明代的张丑还认为,作为画家的赵伯骕曾上呈天庆观的“建筑效果图”,高宗授意工匠依样建造,成为玄妙观的前身。③“伯骕乃伯驹之兄。髙宗时,尝奉诏写天庆观样,命吴中依样造之。今玄妙观是也。”(明)张丑.清河书画舫.[M]南京:凤凰出版社.2015.20.虽然当时的具体情况未可知,但赵伯骕所绘图像无疑与现实事务有着密切关联,不可被单纯视作文人雅士的消遣之作。

除了现存的画作,兄弟二人还有大量类似作品,可从文字记录中管窥一斑。

如赵伯骕的《仙峤白云图》,汤垕曾为之题诗云:“危崖列嶂直相连,指点蓬瀛绕坐前。更爱沧溟千万顷,波光直射到身边”[26]255,从诗歌内容来看,该图描绘的是仙山与仙境。而赵伯骕的又有一幅无题作品经吴镇(1280—1354)、柯九思(1290—1343)、俞和(1307-1382)收藏[27],据三人的诗文推测,当是表现野境仙居的设色秋景山水。

赵伯驹的情况与之类似。研究发现,存世的《江山秋色图》中布满对洞天和道士的描绘,而青绿山水画的渊源即是早期中国的仙道思想[28]。元代文学家顾瑛《题宋赵伯驹桃源图》云:“宣和天子开画苑,画史当时皆妙选。王孙公族总好此,精绝谁如赵希远。君不见开元之中世尚文,宗室亦有李将军。希远之师得其妙,思陵宝重逾千钧。松下何人白练裙,萧散似是华阳君。展图安得从尔去,相伴吹笙卧白云。”[26]139桃花源本身就是高蹈真隐的主题,赵孟頫、钱选、文徵明、仇英亦有多幅相关作品。柯九思另藏有赵伯驹长卷一幅,是描绘仙境的设色之作,题诗云:“神区何处有此山,盘回耸峙如髻鬟。安期曾于此炼液,琼柯郁秀非尘寰。……仙家自昔忘岁年,长啸拂衣自来去。”[26]42吴镇也曾多次题写赵伯驹的画作,诗云:“仙姬仙客居绝境,试展殊觉晴云翻。持向故山茅屋底,咫尺却拟蓬莱根”[26]332,“璚馆芙蓉罨画山,天香缥缈碧云间。鹤巢松顶藤花落,一任山人指顾閒”[26]343,透露出野境仙居的相似况味。

赵氏兄弟的绘画广涉山水人物,多具有仙道意味,并且其作品总以青绿设色面目示人。而“东坡赤壁”的主题本身就具有道教色彩——孤鹤联结了苏轼与道士,使他在神秘的幻觉中与高蹈世外的仙人相通,宛然一条超脱之路照亮了晦暗的现实。结合赵氏兄弟的作品风格来看,创作间杂人物与建筑的设色山水长卷是可能的,况记载中赵伯驹曾有与苏轼相关题材画作流传,赵氏兄弟《后赤壁赋图》的存在较为合理。

三、赵氏兄弟赤壁图的定位

艺术史家罗樾(Max Loehr)曾指出,在缺乏原作的情形下,“如果以摹本和仿作的风格序列来理解模仿品,并以其为依据,我们就可能对中国绘画史有较准确的认识;同时可以设想,一批不容置疑的原作(如果有办法确定其真实性的话),也可能排列不出明确的历史顺序。尽管根据摹本来重构历史可能枯燥乏味,但它仍然比光靠文献资料更为可取。理由很简单,因为它没有完全脱离某些可视的形象依据。”[29]也是从这一角度来说,无论真伪与否,观看文徵明《仿赵伯骕后赤壁赋图》可以被赋予新的意义,因为它透露出南宋赵氏兄弟所绘的赤壁长卷可能具有的形式特征。

“仿赵本”中同“乔仲常本”一致的画面元素和细节意味着它们的关联,但是二者之间的差别同样鲜明。“乔仲常本”是淡墨白描,“仿赵本”是青绿设色。“仿赵本”还改变了“乔本”中的空间分割、叙事方式,在很大程度上摆脱了文字与段落的窠臼,根据张宁在《方洲集》中的记载,这种无文字辅助画面的情况可能与赵氏兄弟的赤壁图是一致的。

除此之外,两幅作品在人物造型和视线视角上也有较大不同。

图4-1 乔仲常《后赤壁赋图卷》局部

图4-2 文徵明《仿赵伯骕后赤壁赋图》局部

在“乔本”中,苏轼头绾道士髻、着宽身长袍,同《鹤林玉露》中描述的直领大袖、腰系带、结后垂至膝下的野服类似,这是士大夫隐逸乡居时的非正式装束[30],而苏子袒露胸襟,格外像纯粹而豪放的山野之民。何充曾为苏轼画像,苏轼在答谢诗中称:“黄冠野服山家容,意欲置我山岩中。”[31]该造型是对当时的流放生活的写照,也是在北宋被广为接受的形象,并且这样的画面描述,同样适用于乔仲常的《后赤壁赋图》。

在“仿赵本”中,单凭衣着已无法从群像中识别苏轼的地位与状态,因此画家通过添加头饰将主人公与他人区别开来。苏轼所戴“四周巾”是民间流行的一种巾帽,往往为农民乡夫等体力劳动者使用。但他与二客均穿腋下系带的这一装束同《明宣宗宫中行乐图》(北京故宫藏)的随从相类,该服饰的特色是:“两傍有摆,前襟两截,而下有马面褶,往两旁起”[32],是士人阶级的常服。(图 4)装束说明了人物的状态、身份,而服装与头饰奇异的混搭,暗示着苏轼士人身份的出走与回归。

另外,与主要以俯视视角表现情境的“乔本”不同,“仿赵本”采取了平视与仰视交叠的视角,特别是画面中部的登山段落,不但画外观众需要仰观苏轼,画内陪同者也一致需要在视线顶点仰望苏轼的身影(图5)。绘画的视点作为艺术家潜在意识的表现,无疑隐含着他们的创作心理与动机。这也帮助我们理解“仿赵本”的意图——将自我与观众的目光安置在低于主人公的位置,或许包含着画家致慕前贤的情感。

“乔仲常本”到“仿赵本”的叙事方式、画面风格、人物细节与视点的这些转变,极可能在南宋赵氏兄弟的赤壁图中便已初见端倪。对苏轼的崇敬之意会随着时间的延展而夸大,但对苏轼作为流放者、同时也作为士大夫象征的身份的修正,显然并非肇始于明代。

图 5

因党争而被北宋政局贬抑的苏轼,在与两宋交错的金朝的“待遇”大不相同。褒崇元祐党人首先是金朝的宣传口径,为其发动侵宋战争提供了借口。在这样的情形下,苏轼与黄庭坚被昭为“忠烈”,赋予了政治上的正统地位;①金人刘祁记载:“观金之始取天下,虽出于边方,过于后魏、后唐、石晋、辽,然其所以不能长久者,根本不立也。当其取辽时,诚与后魏初起不殊。及取宋,责其背约,名为伐罪吊民,故征索图书、车服,褒崇元祐诸正人,取蔡京、童贯、王黼诸奸党,皆以顺百姓望,(又)能用辽宋人材,如韩企先、刘彦宗、韩昉辈也。” 刘祁.归潜志.[M]卷十二.北京:中华书局.1983.135-136.而在靖康二年(1127)北宋灭亡之后,金的统治重心移至中原,更是有意识的祭出苏学大旗,以行汉化。“苏学盛于北”的确是具有普遍意义的事实,但它在根本上不可能绕开金朝统治阶级的推波助澜,袁桷云:“方南北分裂,(辽金)两帝所尚,唯眉山苏氏学。”[22]1117而金代文化领袖蔡松年、赵秉文等人都是苏轼的坚实拥趸。

金朝对苏轼的正名行为,在南迁后的宋室产生了政治和文化上的双重倒逼效果。当时新旧党争已平息,而金朝盘踞中原、承接北宋文学与绘画之盛,俨然以继承正统文化的合法政权自居。在这样的情形下,南宋首位皇帝宋高宗一方面坚持与金议和以保稳定政局,一方面为元祐旧党平反笼络人心,积极寻求宋廷在政治和文化上的延续性。高宗继位后,即“赠(苏轼)资政殿学士,以其孙符为礼部尚书。又以其文置左右,读之终日忘倦,谓为文章之宗,亲制集赞,赐其曾孙峤。遂崇赠太师,谥文忠。”同时,大肆搜求苏轼残留的辞章书画,《鹤林玉露》中就有高宗于常州报恩寺喜得苏轼壁题的轶闻。②“东坡归至常州报恩寺,僧堂新成,以板为壁。坡暇日题写数遍。后党祸作,坡之遗墨,所在搜毁。寺僧以厚纸糊壁,涂之以漆,字赖以全。绍兴间,诏求苏、黄墨迹。时僧死久矣,一老头陀知之,以告郡守,除去漆纸,字画宛然,临本以进。高宗大喜,老头陀得祠曹牒为僧”。丁传靖辑.宋人轶事汇编[G].北京:中华书局.2003.640.宋高宗还亲书《后赤壁赋》,与宫廷画家马和之的《后赤壁赋图》同装。该卷流传有序,今藏北京故宫博物院。

无论高宗青睐苏轼是否出于同金朝争夺正统的目的,这样的策略都必然带来到苏轼形象的改观、地位的上升。南宋初年,元祐学术也变得极为兴盛,甚至出现了苏文的传播高峰。《老学庵笔记》载:“建炎以来,尚苏氏文章,学者翕然从之,而蜀士尤盛。有语曰:‘苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜根。’”[33]638

赵伯骕、伯驹的祖父赵令唆曾与苏轼、黄庭坚交游,精于李公麟风格的鞍马画,其父赵子笈亦擅画。赵氏兄弟早年也是藉书画之由从众多宗室成员中脱颖而出,获得高宗青睐。《画继补遗》记载:“千里尝与士友画一扇头,偶流入厢士之手,适为中官张太尉所见,奏呈高宗。时高宗虽天下俶扰,犹孜孜于书画间,一见大喜,访画人姓名,则千里也。上怜其为太祖诸孙,幸逃北迁之难,遂并其弟晞远召见,每称为王侄”[12]2。由于这段秘闻是由赵伯驹的曾孙告知庄肃的,因而颇有几分可信,但恐怕也不仅是无意的巧合而已。赵伯驹迎娶的是内臣董仲永(1104-1165)的长女,而董仲永“历事四朝,夷险一致”,自靖康之难后便侍奉宋高宗左右,此后深被器重,一路迁官,为高宗经营中宫及家臣之劳,一生中曾担任干办御药院、入内内侍省押班等要职。抱病致仕后,竟又被召还,提点德寿宫[11]133-136,显示出高宗对他超乎寻常的信任。有如此良丈,赵伯驹投高宗之所好亦非难事。

不过,赵伯驹去世较早,同高宗的书画渊源更体现在赵伯骕的进阶之路上。在与兄长一起被皇帝召见后,“伯骕少有宠于德寿宫,出入中禁”[34],高宗以家人之礼对待他。德寿宫是高宗退位后的居所,高宗闲居于此,整日以书画自娱。据周必大撰《和州防御使赠少师赵公伯骕神道碑》,赵伯骕时任“本路兵马副都监,兼职德寿宫”[11]44,那么他的日常工作按《聚奎堂碑》的说法,“德寿怡神物表,密侍清燕,预翰墨之选,直庐邃严且给珍膳,名画、法书、鼎彝款识,考订商略,从容毕景,肆笔成书,楷法行草,分赉稠迭。”[35]可见,彼时赵伯骕的主要工作是陪同太上皇描摹、鉴赏文玩。高宗对赵伯骕的欣赏,在南宋崔敦诗(1139-1182)起草的《赵伯骕落阶官制》中也可见得一斑①崔敦诗《赵伯骕落阶官制》载:“右班至正任,恩礼重矣,朕未尝轻以假人也。比承慈训,褒厚宗盟,乃下赞书,用成德美。尔禀资和裕,履行端纯,总近甸之军符,司外台之臬事,久于任使,见乃勤劳。兹用推锡恩章,进于扞防之秩,不既显哉!服命数之殊常,思宠名之长守。惟谦惟畏,是称所蒙。可。”全宋文.第二百七十三册.46.。

赵伯驹与赵伯骕无疑可被视作宗室画家,但他们的身份又远比此复杂。

贾志扬(John W.Chaffee)的研究指出,北宋的宗室成员大多数是被围囿在皇城附近的、无所作为的特权集团,但在南宋,他们的政治地位得到戏剧性的抬升[36]。赵伯骕也属于后者,他在高宗的继位者孝宗任上走向了更为广阔的政治舞台。“隆兴北伐”失败后,宋金签订隆兴合约,鉴于其中对宋侮辱性的条款,孝宗遣伯骕作为国信副使出使金国,斡旋迎奉徽、钦宗梓宫与归还帝王陵寝之地、改变宋帝站立接受金朝国书等事。后孝宗满意其表现,进官和州防御使,提举佑神观。可见,同仕至浙东兵马钤辖的兄长一样,赵伯骕也是朝廷的武官,属于具有实际政治话语权和高阶艺术修为的精英阶层。从其作品的收藏与题诗情况来看,赵伯骕似乎与生年接近的范成大(1126-1193)、楼钥(1137-1213)等名臣名士颇有交往。

但是,赵氏兄弟也像院画家那样作画。范成大曾书《题希远案鹰图》诗:“学射春山万岁湖,牙门列骑卷平芜。如今黄土原边梦,犹识呼鹰嗾犬图。”楼钥有《题赵睎远二画》,其一:“藻翻数尾已如生,妙绝鱼儿作队行。不是深知濠上趣,未应笔底得纵横。”其二:“窗前惊见一枝斜,照眼英英十数花。千载简齐仙去后,何人更著好诗夸。”画题与诗文均使人想起南宋院画中盛行的小景花鸟作品,如北京故宫藏南宋无款的《群鱼戏藻图》(图 6)。

图 6

至少在德寿宫任职阶段,赵氏兄弟的画作不仅是为了自我表达,更先验的交织了最高统治者的目光。宋高宗曾与二人有多次艺术合作,这一行为往往以皇帝指派主题开始,并非画家的自发创作。《画继》记载,“光尧皇帝尝命(赵伯驹)画集英殿屏,赏赉甚厚。”[20]8前文叙及《释迦佛行像》即赵伯驹奉旨而作,而赵伯骕的无名诗题画②“思陵题云‘可怜今夜鹅毛雪,引得高情鹤氅人,红蜡烛前明似昼,青毡帐里暖如春’。董玄宰跋云右图相传为徽宗画,观其印款‘晞远’二字,盖赵伯骕。云前书绝句,则高宗笔题伯骕画者。”前引:味水轩日记.卷二.14.、《桃源问津图》③高士奇在文徵明《桃源问津图》(辽宁博物馆藏)上的题跋:“宋赵千里赵希远俱有桃源问津图长卷。千里所画为真定梁公收藏,希远画余曾于扬州张氏人家见之。笔法清润,布景缜密,后有宋高宗书渊明诗,并乾坤一草亭及乾卦小玺。……”文嘉《钤山堂书画记》:“赵伯骕桃源图一,后有高宗书渊明诗文,真迹上上。”与伯驹的《长江六月图》等作品,均以画家作画、高宗题诗的形式呈现。作屏风壁画和绘制册页以供皇帝题诗,通常是南宋院画家或所谓画工的职责。这或许意味着,就《后赤壁赋图》而言,作为与诗意画相比更为具象的叙事画长卷,在其表达形式上已经预设了他者的观看。而文嘉和吴升对伯驹《后赤壁赋图》的描述都提及画面主体与宋高宗的书法组接在一起。此外,仿赵本喻示的大青绿风格,自李思训始,也一直代表了富丽辉煌的皇家艺术品味。赵伯骕《万松金阙图》中混合青绿与墨色、低调高雅的设色方式,在北宋末南宋初的宫廷绘画中常见,李唐《万壑松风图》、阎次平《松磴精庐图》、贾师古《岩关古寺图》中皆有类似的表现。

虽不能确定赵氏兄弟《后赤壁赋图》是与高宗合作的产物,但这些讯息向我们透露出其背后强烈的宫廷信号。高宗对苏轼的青睐和文化上采取的正名政策,必然在当朝的艺术作品中反映出来。而创作者所具有的宗室成员、精英官员和院画家的不同身份标签,在“东坡赤壁”这一具有政治倾向的画题下不但不冲突,反而得以和解。

如是,当我们再来理解乔仲常《后赤壁赋图卷》与文征明《仿赵伯骕后赤壁赋图》的差异,或许就更能清晰的看待这一遗失的环节:从北宋乔仲常的叙事长卷到文徵明的仿本,赵氏兄弟的创作处于图式脉络中承上启下的位置,它是一份籍赵氏兄弟之手传达的皇室艺术声明,将自上而下的苏轼崇奉带入到叙事画的序列之中。而百年后文徵明的再创作,以及其后吴门画派及苏州画坊对《后赤壁赋》叙事长卷的热衷,或许也不再是如今显现出的那样割裂且孤立的事件。[37]

——文徵明《致妻札》