艺术还是商品:传统年画研究的视角转换①

杨 冬(成都大学 美术与设计学院,四川 成都 610106)

靳之林先生曾这样总结民间美术的特点:其一,它是群体艺术,是生产者的艺术,不是职业艺术家的艺术,它是业余性的而非专业性的。其二,就其社会功能来说,它主要是为自身社会生活需要而不是为商品生产和社会政治需要而创造的。[1]7这种说法,适用于剪纸、面塑、刺绣、布制品等门类,但并不适合于面具、皮影、年画、泥塑等门类。在杨先让先生的研究中,将前者称为“母体艺术”,而将后者称为“工匠艺术”。“母体艺术”直接来自本源艺术,是一种无保留的、开放的艺术活动;而“工匠艺术”虽然样式和造型规律与母体艺术一脉相承,但它已经是一种专业或半专业的创作,在这个专业化的过程中,工艺作坊出现了,而艺术品也慢慢转化为商品。[2]200-204

杨先让先生的观点很有启发性,但对于年画的研究来说仍不太适用。最关键的一点是,年画并非从母体艺术升华而来,相反它一开始就是为商品生产而创造的艺术,是最初诞生于社会中上阶层,而后才在民间广泛传播的艺术商品。这一点对年画研究至关重要,但在对“民间美术”认识的习惯性思维中,却往往被研究者所忽略,以至于带来许多认识上的偏差。总体而言,有以下几个方面的问题值得重新探讨:

一、年画的起源:农民艺术还是市民艺术

年画的出现并不像我们通常所认为的,是劳动人民因信仰和民俗而自主创造。信仰和民俗是年画出现的土壤,却不是直接的动因。从年画史来看,自汉代起便有神荼郁垒,也就是门神的艺术雏形出现在画像砖和墓室装饰中;隋唐时期,天王、力士的形象加诸于门神,钟馗、寿星等后世年画中常见的艺术形象也出现了,可见此时社会已经不乏相关信仰的基础,但年画却始终未能作为独立的艺术形式浮出历史水面。究其原因,在于此时的专业绘画仍为贵族所垄断,民间即使有一定需求,但一来画材价值不菲,画师工价高昂,二来雕版技术普及度不够,绘画还缺乏商品化的条件。到了宋代,在城市商品经济发展背景下,这些问题得到解决,同时市民阶层的崛起使得需求进一步扩大,这都推动了年画的形成,并使其很快在大城市风靡起来。相关的文献记载有东京汴梁“近岁节市井皆印卖门神,钟馗,桃板,桃符,及财门钝驴,回头鹿马,天行帖子”,[3]275四川成都“十二月为桃符市”等。[4]150

宋代兴起的风俗画与年画有着密切的关系。风俗画家如李嵩、苏汉臣、刘宗道、杜孩儿等人是个中高手,他们笔下的“货郎”“婴戏”“杂戏演出”等内容,是早期年画的重要题材。擅作“照盆孩儿”的刘宗道“每作一扇必画数百本,然后出货,即日流布,实恐他人传模之先也”,[5]371杜孩儿虽然只是民间画工,但画技超群,以至于“画院众工必转求之,以应宫禁之需”[5],这从侧面反映出“婴戏”题材在民间及宫廷均极受欢迎,同时绘画市场的竞争已经十分激烈,为应市场之需及防止盗版,画家采用批量复制然后集中上市的办法。这些信息明确无误地告诉我们,年画虽诞生于农耕时代,但却是商品经济的产物,其早期主要的消费群体是上层市民阶层甚至宫廷贵族。

二、年画有没有所谓“四大产地”“五大产地”

年画真正走向民间是在明代之后,此时版画艺术的兴盛、印刷技术的发展、生产成本的下降极大地推动了年画的普及。年画产地往往临近印书业的中心,如桃花坞、杨柳青、漳州、东昌、歙县、绵竹等地,它们无不毗邻印书业发达的城市。到清代之后,更多的年画产地出现了。因年画题材虽多,但主要内容不过几个大类,在形成一定程式后,其刻版和印制的难度不高,实际上只需要一块木版(墨线版)便具备了基本的条件,加之消费群体早已从城市扩大至乡村,“有钱没钱,买画过年”的需求使得年画生产绝不限于几个固定的产地,事实上,正如张道一先生所言,随文化的传播而形成的“文化圈”有大有小,“大到一个省、几个省,一个大地区;小到一个县、一个镇甚至一个村。在每个文化圈内,都曾有木版画的出现,有的时间短,有的时间长。”[6]51年画产地如雨后春笋般不断出现,同时又随着交通、战争、灾荒而发生着变化,或繁荣,或衰落,甚至整体消失。比如苏州虎丘的山塘在清代前期是重要的年画产地,有50 多家画铺。太平天国运动时,清军与太平军在这一带作战,战斗激烈,山塘一条街几乎全然毁于炮火,极少幸存的画铺搬迁至桃花坞重新开业。[7]431河南朱仙镇年画在晚清曾十分兴盛,但道光23 年水患后,由于河道淤塞,舟楫不通,无法经营,有些铺子关张或改行,有实力的则搬迁至附近的省会开封,从而造就了开封年画从晚清到民国时期的繁荣,朱仙镇当地的年画业则完全消失,也是一个典型的例子。[8]由此可见,“四大产地”“五大产地”的说法并不符合历史的实际,更会将年画生产神秘化,造成认识的混乱,值得加以澄清。张道一先生又曾提到,在内蒙古赤峰附近的农村,为了祭祖扫墓,村里备有公用的印制纸钱的木版,供村民随需取用,可见木版印刷的普遍程度。[6]52

图1 火轮船 山东潍县杨家埠年画 近代 山东省博物馆藏

三、作坊与艺人的身份:守护者还是经营者

在以往的研究和大众心目中,年画艺人是民间艺术的守护者和耕耘者,年画表达的是农民的情感和诉求,代表着农民的阶级立场。如清末杨家埠的《炮打日本国》《慈禧太后逃长安》《任大麻子打潍县》等表现时事的作品,被认为“表达了爱国主义情怀”“对统治者无情讽刺”“同情农民起义”等。但事实上,民间艺人或有朴素的爱恨,但未必有政治讽喻的自觉,他们之所以创作这些作品,多数还是为了迎合顾客求新尚奇及了解时事的需求,争取更大的市场,如《火轮船》(图1)表现内地人没见过的蒸汽机船;《八里皇城街》(图2)表现欧洲巴黎的城市风貌,这些作品亦是市场竞争的直接产物。此类作品一般来说制作不多,销量有限,但它能够吸引买主并显示作坊的实力(一般小作坊没有创作的能力)。笔者在田野调查中得知,过去大规模的画店每年都会创作一两张新内容的作品,主要目的并不在销售,而是为了扩大宣传,吸引客户。另有一例,在前些年的“非遗”保护中,常常宣传艺人在政治运动中为保护老版而冒险收藏,经历若干岁月才重见天日云云。而实际是任何一次政府出面要求收缴画版,不管是要毁坏,还是要进行保护、利用,几乎没有一个作坊会全部上交,这不仅是出于对自己劳动工具的珍重,更是留下再次出山经营的本钱。不论政府如何宣传,如何鼓动,民间艺人作为经营者的角色意识不会变,这原本无可厚非,但没有必要过度拔高为是对遗产的自觉守护。

图2 八里皇城街 山东潍县杨家埠年画 近代 王树村藏

图3 童子舟游图 苏州年画 清代 收藏不详

从传承角度来说,过去农村生活异常艰辛,农民出于谋生、逐利的需要建立年画作坊,也必然会因为市场的变化改行或者兼事其他行业,其传承和经营的变化都远大于我们想象。正如潍县年画业的顺口溜:“刻版坐案子,捎带着糊扇子,在徐州卖‘老虎’,捎带着卖‘判子’,赚了钱当驴贩子,蚀了本当熊蛋子,算不开账做辫子。”[9]13-14说明艺人有着极强的商业意识和灵活的经营方式。杨家埠“同顺堂”画店在清末规模极大,能够容纳一百二十余位画商住宿,选样订货,不幸一次失火烧死画商二十余人,画店为死难者预定棺木寿衣收殓送葬,并付给每位死者的家属二十块大洋抚恤金,[10]147耗资很大,不仅体现出“以义取利”的民族商业传统,其危机处理的手段也已经颇有现代企业之风。

四、年画的艺术评价标准如何确定

无论普通大众还是专业美术工作者,普遍有一种对民间年画形态的误解,即认为年画的艺术特征就是鲜艳、稚拙、粗犷、变形,认为这些特征体现了“民间趣味”。殊不知这些所谓的“特征”并非年画的原貌,而仅是年画业衰落的结果和表现。

从历史来看,宋代的年画多为手绘,其评价标准与传统人物画所差无几,不外乎“写真”和“传神”。明清之后年画多版印,一开始与书籍插图、版画差别不大(图3),后来逐渐形成自己的特色,如杨柳青年画多体现出宫廷趣味和市民趣味;桃花坞的年画总体精美秀丽,颇为雅致;武强、杨家埠、开封等地的年画主要面向广大农民,售价低廉,其风格粗犷、刚健。而不管是优美,还是粗犷,实际上仍为当地的消费与市场所决定。木版年画有套色印刷和半印半绘两种工艺,半印半绘的如杨柳青、高密(扑灰年画)、绵竹,因费工费时,所以价格较高。杨柳青本为京畿之地,绵竹地处天府之国,高密也是胶东比较富庶的地方,所以这些产地的年画的风格倾向于精致富丽。当然这些地区也有风格粗犷而价格低廉的品种,如绵竹的“填水脚”(图4)、杨柳青的“卫抹子”“缸鱼”,能够满足不同层次的消费者。北方农村比较贫穷,所以武强、杨家埠、开封等地是套色印刷,以降低成本,薄利多销。民谚“山东六府半边天,不如四川半个川,都说天津人马厚,不如武强一南关”,就是在说武强年画业的规模。

图4 鞭锏门神(填水脚) 绵竹年画 清代 绵竹年画博物馆藏1

套印年画具有构图饱满、色彩鲜明、夸张变形的特点,而形成这些特点的根本原因还是市场的需求和降低成本的需要。以色彩为例:年节的气氛营造、房屋装饰需要鲜明丰富的色彩,但对年画来说,多一色意味着多刻一块版,还要多一次印刷的工序,成本明显增加。因此在保证画面鲜亮的前提下要尽量减少颜色的数量,达到单纯、鲜明而丰富的效果。但市场存在竞争,在画业鼎盛时期,即使全部套印的年画也会以尽可能精细的制作来吸引买家,如开封年画有些品种多至九版一套,现藏开封市博物馆的年画《渭水河》,雕、镂版并用,仅水红色就漏印、版印两次,共七色次印制。法国国立图书馆收藏的《九里山大战楚霸王》,采用7 种颜色套印,甚至还有一幅《百年喜遇岁朝春》,采用了十种颜色套印,绘制169 个人物。[11]22而在经济不景气时,画店便会压缩套印次数、改用廉价纸张、化学颜料以降低成本,以低价维持生存,这才是所谓“大红大绿”“土得掉渣”的由来。年画形象的夸张、构图的饱满是服从于套版工艺的需要,也非自觉的审美取向,此不赘述。

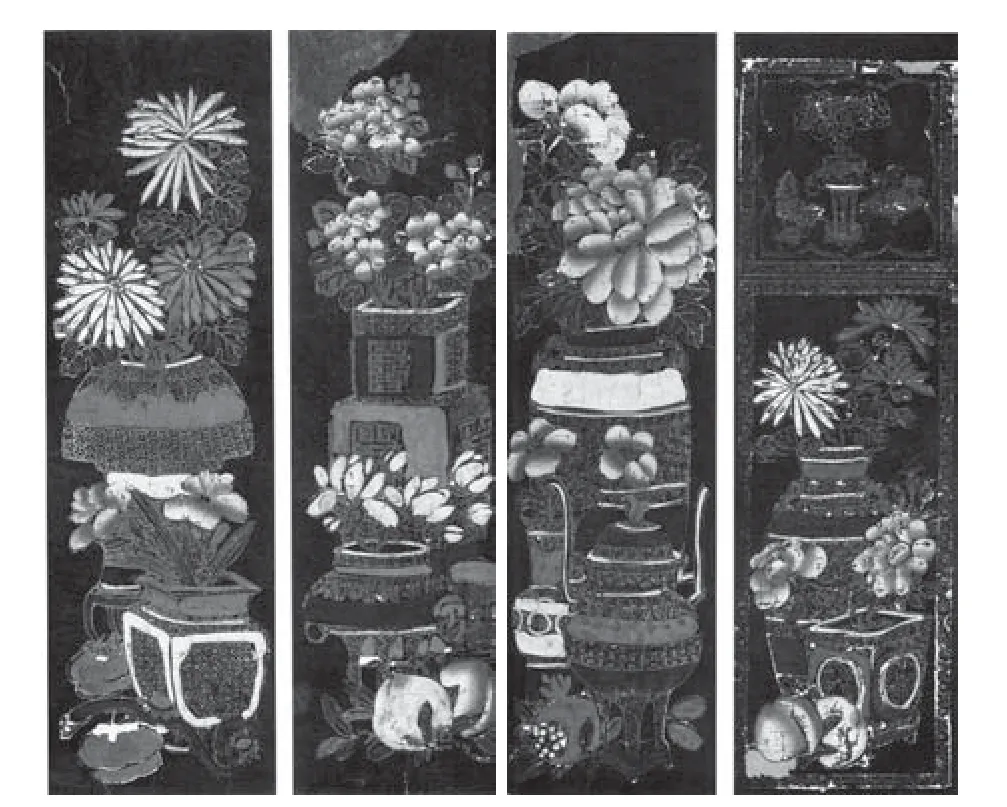

图5 博古花卉四条屏 山东潍县杨家埠年画 近代 山东省博物馆藏

图6 吴昌硕,张倬 砖鼎款识四屏 尺寸不详日本戒斋藏

在市场的激烈竞争中,许多画店还开发出新的品种,用以针对不同层次不同审美的消费群体,山东高密的年画业有句俗语:“墨屏墨屏,案头清供,婆娘不喜,老头奉承”,就说明年画生产中对目标消费群体的划分。晚清时期还出现过博古清供年画(图5),完全是模仿当时海派绘画流行的金石拓片画(图6),可以看出年画作坊对社会的文化风尚非常敏锐,其目的只有一个:抢占市场。

因此,不能说民众的审美一定是粗犷、刚健、变形,实际上他们同样喜爱精细、秀美、雅致的风格,有着向宫廷或文人趣味靠拢的倾向。年画的粉本不乏名家手笔,如明代的蒋三松、丁云鹏,清代的高桐轩、钱慧安等,他们的创作无疑是年画中最值得重视的珍品。清代宫廷画师焦秉贞起稿的殿版《耕织图》,更是民间年画摹仿和学习的对象,这都可以佐证民间对艺术技巧的追求。但在对“民间趣味”的误解中,粗糙、笨拙、“大红大绿”“不合情理”被认为是年画的艺术特征,却不知道年画的粗犷并非粗糙、稚拙也非笨拙,夸张并不是不讲情理,通俗也绝不等于粗俗。认识的偏差导致年画艺术评价标准的混乱,也导致今天的一些非遗艺人在技术上不再刻苦锤炼,而以粗劣、笨拙、变形为能事,这对于年画艺术遗产的挖掘保护来说,无疑是一个潜在的严重问题。

结语

虽然年画的商品属性众所周知,但以往对年画的研究中更侧重对其精神性和艺术性的考量,却忽视了在一切现象的底层,归根结底是生存的需要。谋生、逐利的目的和市场的竞争,促使年画必须不断创新、发展、提高技艺,这是年画艺术的源头活水。清末杨家埠为对抗天津的石印年画而创出的水墨年画,就是在市场竞争下发出的奇葩。对年画精神性和艺术性的过分强调,与近代以来民族主义思潮兴起,知识分子视民间文化为“中华传统之根源”的浪漫想象,及希望藉此对抗西方文化的意图有关。对于今天已经不乏文化自信的研究者来说,则有必要还原“民间”的真实,以求实的态度来面对历史和传统。