新冠肺炎疫情丧亲者哀伤控制及社会工作介入

徐晓军 汤素素 袁秋菊

一、研究问题

在生命历程中,哀伤是社会个体遭遇丧亲后的普遍反应(Freud,1917)。突发丧亲所导致的创伤性哀伤(traumatic grief)会使个体产生巨大的精神痛苦,进而罹患创伤后应激障碍(PTSD)或延长哀伤障碍(prolonged grief disorder),甚至引发抑郁、精神崩溃和自杀等风险(潘金洪,2017)。丧亲者的哀伤反应通常经历震惊与逃避、面对与瓦解、接纳与重组三个阶段(陈维樑、钟秀筠,2006:2-7),且很难通过个体的力量实现自然痊愈(Lindemann,1944)。丧亲者的哀伤反应因其形成原因不同、类型不同以及选择哀伤控制方式的不同,其哀伤进程及结果也呈现出较大的差异性(何丽等,2016;李秀、杜文东,2017)。因此,针对丧亲者哀伤反应的干预既要考虑丧亲者哀伤反应的共性,更要分析具体情境下的丧亲者哀伤反应的特殊性。换言之,只有将丧亲者哀伤反应的普遍性和特殊性综合考虑,才能提出更有针对性的哀伤干预策略。

由新冠肺炎疫情造成的丧亲者的哀伤反应在情感、认知和生理上的表现与一般情境下丧亲者的哀伤反应有其相似性,而新冠肺炎疫情波及范围广泛、社会影响深远,又决定了其具有特殊性和复杂性。因疫情产生的突发性丧亲个体的总和在疫区是一个不容忽视的群体。那么,新冠肺炎疫情丧亲者的哀伤反应在外在表现上与一般情境下的丧亲者相比是否存在差异?其哀伤反应的演变,以及个体对哀伤反应的控制具有哪些特殊之处?面对其哀伤反应的普遍性和特殊性,居丧照护社会工作该如何应对?这是一个环环相扣的问题丛。

二、哀伤反应及其控制模型

丧失挚爱的亲人是人生中最痛苦的经历,个体在失去所依恋的对象之后会陷入哀伤情境(陈维樑、钟秀筠,2006:2-7)。丧亲给个体带来的哀伤体验涉及情感反应、认知反应、行为反应和生理反应等多个方面(唐信峰、贾晓明,2013)。哀伤反应具体表现为个体遭遇丧失后会产生深刻而痛苦的沮丧感、极端的自我匮乏感,并进一步导致个人能力全面受限、明显偏离自身的生活常态等一系列境况(陈静,2015)。

(一)哀伤的静态表征

哀伤的静态表征主要表现为哀伤反应的外在表征和具体类型两个方面。

哀伤反应的外在表征,主要包括情感、认知、行为和生理四个维度。情感维度上,丧亲者一般流露出强烈的麻木、震惊、伤心、焦虑、无助、内疚、抑郁、失落等情绪;认知维度上,丧亲者容易产生幻觉、反事实思维、闯入性思维、心因性遗忘、认知颠覆、笃信迷信等心理活动;行为维度上,容易产生诸如惊吓反应、暴力宣泄、人际退缩或过度活跃、自伤、回避提醒物体等行为反应;生理维度上,丧亲者大多会出现睡眠困难、胸口闷、食欲不振、胃肠胀气、易疲倦等躯体反应(郑怡然、柳葳、石林,2016)。

哀伤反应的类型,根据哀伤反应的不同阶段和特征,可以分为急性哀伤(acute grief)、创伤性哀伤、病理性哀伤(pathological grief,又名创作性哀伤、延长哀伤障碍)、整合性哀伤(integrated grief)三种类型。急性哀伤一般发生在丧亲事件的最初阶段,丧亲者通常会伴随剧烈的痛苦哀伤反应;创伤性哀伤通常发生在突发性丧亲事件中,其最常见的后果就是容易引发丧亲者的创伤后应激障碍,并在此过程中伴随出现导致个体生活、工作和社交能力受损的病理性哀伤;而整合性哀伤则指丧亲者虽有哀伤,但已逐渐适应,把丧亲事件经历整合到生活中,面向未来而建立了新的生命意义感(王建平、刘新宪,

2019:22-27)。

(二)哀伤的动态进程及其控制模型

哀伤反应的阶段演变在时间序列上不是直线式而是螺线式演变的,不同的哀伤过程理论假设会延伸出不同的哀伤控制策略,并在哀伤辅导临床治疗应用中发挥功效。

1.哀伤反应的阶段特征

哀伤反应一般呈现震惊与逃避、面对与瓦解、接纳与重组三个阶段。这三个阶段并不一定会在时间顺序上直线发展,而是会根据丧亲者个体对哀伤的认知及其控制能力呈现出波动变化,既有可能从第一阶段平稳过渡到第三阶段,也有可能在某一个或两个阶段中来回摆动或挣扎(唐信峰、贾晓明,2013)。关于哀伤的进程,“联结分离”的哀伤过程假设(Stroebe&Schut,1999)认为,哀伤反应的演变历程是当事人一系列认知改变的过程。丧亲者需要直面丧亲事件,在心理及情感上与逝者逐步分离并进行自我重组。而“联结与重新安置”的哀伤过程假设(Klass,1997)则认为,哀伤经历的不是与逝者联结的分离和切断,而是“联结与重新安置”的过程,是在内心世界以不同于生前的方式与逝者建立新的联结,将与逝者在心理和情感上的联结进行重新安置的过程。“故事建构”过程假设(Kelly&Mckillop,1996:450-465)认为哀伤体验是通过个体对丧亲事实的理解和认知建构起来的,哀伤过程既是丧亲者在自我叙述中解构并重新建构与逝者情感联结意义的过程,也是个体对与逝者有关的回忆和情感重新整合的过程。

2.哀伤控制及其双程模型

从“联结分离”的哀伤过程假设出发,丧亲者平稳度过哀伤反应的主要手段是逐步切断与逝者的各种形式联结,尝试接受丧亲的事实,并将个体注意力转移向新的对象,使哀伤逐渐得到平复。而“联结与重新安置”的过程假设则主张对逝者维持一种象征性的想象,试着重新建立某种新的联结,努力从内心维持原有关系的完整性,用以化解丧亲者的哀伤反应。“故事建构”过程假设在临床中强调的是丧亲者对过去与逝者关系的解构,将过去的回忆进行整合,在自我叙述中进一步建构新的联结和对未来生活的展望。总之,在实际应用中针对丧亲者个体的差异性,根据不同的哀伤假设选择与个体最为契合的应对策略,是帮助丧亲者顺利度过哀伤反应的必要前提。

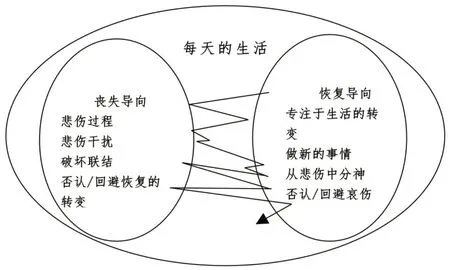

由于建立在单一哀伤过程假设基础上的哀伤控制模型的应用性比较专化,在普遍性上比较欠缺。因此,学者们尝试对各种理论假设进行整合,以求实现对哀伤反应更为系统的把握。施特勒贝和舒特(Stroebe&Schut,1999)整合了认知行为理论、创伤研究和依恋理论,提出了“哀伤控制双程模型”(见图1)。这一模型将哀伤应对过程划分为恢复型导向(restored-oriented)和丧失型导向(loss-oriented)。哀伤的丧失导向主要表现为丧亲者沉浸于丧失的痛苦体验中,与逝者的依恋关系过于紧密,对哀伤情绪表现出低度的控制;哀伤的恢复导向主要表现为丧亲者过度压抑悲痛,一味回避丧亲的创痛,对哀伤反应表现出高度的控制。哀伤双程模型认为,个体在应对哀伤反应时通常存在丧失导向和恢复导向两种不同的策略,但是单一应对策略的选择容易导致哀伤调适的失败。一旦个体在自我调适过程中遇到阻碍或遭遇失败,就难以顺利实现心理和生活的重建,并由此引发个体性和社会性的风险。因此,个体恰当的哀伤修复过程应当呈现出在恢复导向型和丧失导向型两端之间灵活摆动和动态调适的状态。若没有灵活摆动或动态调适,则会导致个体的生活适应出现障碍或触发躯体症状(刘建鸿、李晓文,2007),最恰当的哀伤控制方式应当是在回避哀伤和沉浸哀伤之间灵活切换的摆动导向型。

图1 哀伤控制双程模型

三、新冠肺炎疫情丧亲者哀伤的特点与问题

新冠肺炎疫情造成的丧亲事件,使疫情丧亲者的哀伤静态表征、动态进程与普通的疾病丧亲者完全不同,并造成独特潜在个体与社会风险。

(一)新冠肺炎疫情丧亲过程的独特性

与一般病人从罹患疾病到死亡所经历的疾病确诊、治疗、陪护、临终告别等常态进程不同,新冠肺炎死者不仅死亡进程迅速,而且死亡前本应经历的多个支持性环节缺位。部分患者甚至求救无门,没有确诊就在家中不治身亡。与普通疾病丧亲者完成与亲人的临终道别并正常进入哀伤期不同,疫情丧亲者无法与死者临终告别,也不能按照习俗举办丧葬仪式,自己及幸存亲属甚至面临高概率病毒感染的威胁。在这种情境下,疫情丧亲者往往在还没有完成哀伤适应的情况下,突然被推入了“创伤性”哀伤情境之中。

(二)新冠肺炎疫情丧亲者哀伤的静态表征

新冠肺炎疫情丧亲过程的独特性,造成了丧亲者哀伤的独特静态表征:

1.新冠肺炎丧亲者哀伤的外显特征

在情感层面上,受疫情丧亲事件普遍的社会性归因,以及对幸存家人的死亡恐慌和多重生活危机的忧虑的影响,丧亲者普遍表露出愤怒、恐惧、绝望、麻木的情绪。在认知层面上,疫情丧亲者所遭遇的“创伤性失亲”很容易导致基本认知被完全颠覆和生存意义的崩塌,他们会认为生活失序且没有受到公正对待,失去对生活的掌控;认为社会成员之间充满歧视与偏见,失去生活的意义及动力,不知如何安置未来生活。在行为层面上,与情感、认知层面的反应相对应,疫情丧亲者普遍出现诸如惊吓反应、冲动、暴力宣泄、人际退缩、强迫行为等行为反应。在生理维度上,作为新冠肺炎确诊病人的密切接触者,丧亲者也普遍被感染,他们持续与病毒抗争,并且伴生睡眠障碍、消化不良、易疲倦等病理反应。

2.新冠肺炎丧亲者哀伤的类型特征

(1)死亡威胁与疾病污名:特殊环境加剧丧亲者创伤性哀伤。新冠肺炎感染者短期内的突发性死亡会导致丧亲者的创伤性哀伤。面对病毒的高感染风险,悲恸的“哀伤者”随时还可能成为下一个“死亡者”。因此,丧亲者不仅在疫情中失去挚爱亲人,还可能面临感染威胁,被迫与病毒持续抗争。与此同时,高传染性、危险性的疾病往往因病理特性和破坏性后果而被污名。罹患新冠肺炎的患者及其家属易被大众认为是“病毒散播机”,是随时可能夺取他人性命的“不定时炸弹”。在此种认知主导下,昔日的亲友和邻里不仅不敢提供支持和帮助,还会产生社群的“恐慌性歧视”(潘绥铭、黄盈盈、李楯,2006)与污名排斥。

(2)生命告别环节缺失:丧亲者罹患延长性哀伤障碍的风险大增。中国传统文化“善终”和“厚葬”的观念较为浓厚,丧葬仪式对丧亲者而言具有重要的心理抚慰作用,能够帮助丧亲者宣泄情绪、获得社会支持,重建与逝者情感联系,从而达到哀伤修复效果(邱小艳、燕良轼,2014)。如果丧亲者难以与逝者告别,罹患延长性哀伤障碍的风险就会大增(郑怡然、柳葳、石林,2016)。由于新冠肺炎病毒的强传染性,丧亲者根本无法正常与亲人临终诀别,不能举办常规丧葬仪式,哀伤感受的表达和疏解受阻,哀伤情绪难以宣泄、释放,极易陷入延长性哀伤障碍之中。

(3)群体性丧亲:个体哀伤扩大为集体哀伤。国家卫健委公布的数据显示,至2020年3月14日疫情爆发期结束,中国确诊的新冠肺炎死亡人数已超过3000人①中华人民共和国国家卫生健康委员会.截至3 月14 日24 时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况[EB/OL].(2020-03-15)(2020-03-18)http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202003/8331f126d3854413b6ea323009fbbcc5.shtml.。与地震等即时性、地域性灾难相比,瘟疫的传播凸显了灾难的时间延续性和地域突破性,死亡规模通常伴随疫情发展持续扩大。疫情丧亲并不是一个个孤立的个体化丧亲事件,而是公共卫生危机下几千个丧亲家庭幸存者们的群体性丧亲遭遇。这种大面积的个体、家庭的哀伤情绪,引发了社会公众的哀伤反应和集体创伤(collective trauma),进而引发公众的集体阴影(Mcguigan,2009)。在互联网动态交互传递的影响下,集体阴影引发的反抗情绪加速了个体之间的情绪感染,强化了丧亲个体哀伤的浓度、烈度和破坏程度。

(三)新冠肺炎疫情丧亲者哀伤的动态进程

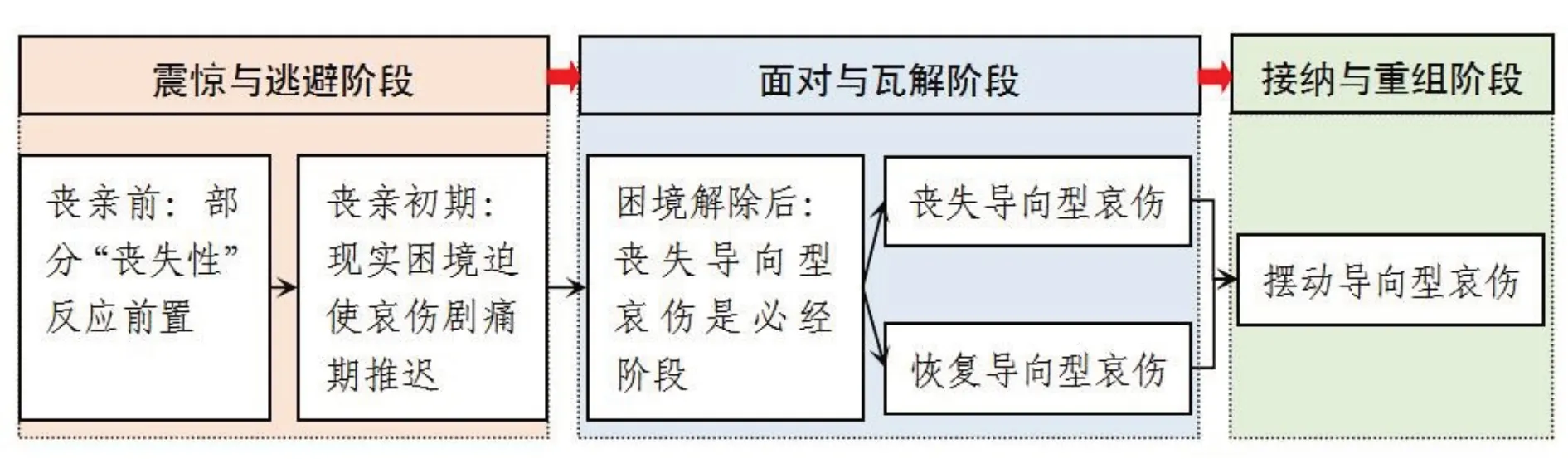

新冠肺炎疫情丧亲者的哀伤进程既符合哀伤通用进程的共性,又带有独特的哀伤特点。下面将对新冠肺炎疫情丧亲者哀伤的进程在不同阶段的特点展开分析(见图2)。

图2 新冠肺炎疫情丧亲者哀伤的演化进程

1.震惊与逃避阶段

(1)丧亲者的部分“丧失性”反应前置于丧亲事件。丧亲在个体的生命历程中是不可避免的,一旦经历丧亲,很大几率就会使个体产生哀伤反应。丧亲者一般会在亲人逝世后因失去未来的各种可能性而产生“丧失性”反应(贾晓民,2005)。新冠肺炎疫情丧亲者目睹了亲人病情在极短的时间内恶化,并预知家人死亡,但却求告无门、无力回天。丧亲者提前经历了恐惧、绝望、自责、无助、崩溃等“丧失性”反应并且持续到哀伤期的正式到来。与其他场景中的丧亲事件不一致的是,新冠肺炎疫情中丧亲者对亲人的怀念发生在丧亲事件之前,即部分“丧失性”反应前置于丧亲事件的发生。

(2)丧亲初期的现实困境迫使哀伤剧痛期推迟。在日常丧亲事件早期,急性哀伤反应会在短期内使丧亲者精力耗竭,此时亲友便会协助解决死者善后的诸多问题。但因新冠肺炎的强传染性和严格管制措施,亲友在丧亲场景的出现以及给予实质性支持缺位。丧亲者只能强忍悲恸,保持应激状态来解决生存困境,例如协助幸存的家庭成员感染者入院治疗,购买家庭生活物资等。当现实困难妥善解决后,被丧亲者高度控制的哀伤反应便会破坏性反弹,丧亲者终日沉浸在哀伤中难以自拔,引发创伤后应激障碍和病理性哀伤。

2.面对与瓦解阶段

(1)新冠肺炎疫情丧亲者进入“接纳与重组”阶段的难度普遍较大,丧失导向型哀伤是多数新冠肺炎疫情丧亲者的必经之路。新冠肺炎疫情丧亲者在极短的时间内遭遇了“创伤性”失亲经历,部分丧亲家庭甚至出现多名亲属接连死亡的情况。家庭结构瓦解,家庭功能遭到破坏,使幸存的丧亲者可能陷入“多重丧失”危机中,顺利进入“接纳与重组”阶段的难度较大。而随着国内疫情逐渐趋于稳定,复工复产复学安排也逐步被提上日程。日常生活的重启加速了丧亲者从“应激状态”中的抽离,丧亲者被压抑的哀伤很可能会以更加浓烈的方式井喷,在恍惚之间愤怒恐惧、伤心欲绝,承受锥心刺骨的绝望与痛苦。新冠肺炎疫情丧亲者一般呈现如下反应:①丧亲场景的持续性侵入。丧亲者会反复体验“丧亲”事件,尤其是在领到亲人骨灰并且触及到相关场景时悲伤程度会加剧。高强度的哀伤感受会让其魂不守舍,昼夜难眠,身心饱受折磨;②警觉性反应增加。丧亲反应激发后,丧亲者神经处于高度紧绷状态,心理压力极大,容易发怒和冲动。特别是社区居民和其他社群的污名排斥行为会使丧亲者变得更加敏感、易被激惹,甚至出现短暂的偏执观念(美国精神医学学会,2016:280-281)。

(2)新冠肺炎疫情丧亲者进入丧失导向型哀伤后两种易出现的后续发展方向:①丧亲者继续沉浸在丧失导向型哀伤中,全身心地专注于“丧亲”的消极体验,在回忆中“留住”过世的亲人。他们不愿意走出哀伤,甚至认为过度哀伤是爱的表现,否则就是对逝世亲人的背叛,极端偏激者可能会用“死亡”寻求与亲人再相聚。丧亲者在生活中还会表现出郁郁寡欢、多疑敏感、容易激惹和情绪失控等系列特征。以上这些特征及表现很容易让他们逐渐失去原有的社交群体,偏离正常的社会生活状态。②是迈向恢复导向型哀伤。丧亲者经过一段时间沉湎,可能选择高度压制哀伤情绪,并将关注点转移到其他事项上以逃避哀伤,努力表现出对新生活和新角色的高度适应,外表强装坚强,内心却极端痛苦。丧亲者会有如下反应:一是回避哀伤。丧亲者为避免刺激而启动防御机制回避刺激物。这种回避可以暂时缓解痛苦,但是却强化了回避行为(李璐寰、童辉杰,2008)。丧亲者可以通过在时间和空间上逃避回避伤痛。他们用学习、工作、娱乐、运动等方式让自己筋疲力尽,没有多余的时间感受内心的痛苦、也可能离开引起伤心回忆的场域,期待在新的环境中重新生活。这些回避行为看似能够减轻丧亲的痛苦,实际上会逐步增强丧亲者对回避行为的依赖性,难以真正处理丧亲的哀伤;二是移情。为了抚慰内心的伤痛,丧亲者可能把对亲人的思念之情转移投射到其他客体上以满足情感的需求。移情对象可能是人、物品、宠物等。移情行为虽然能够使丧亲者短暂地获得心理安慰,但是这些“自欺”行为易形成“未完成的哀伤工作”,长此以往,丧亲者很可能会因为哀伤情绪的积累而引发严重疾病,身心失调崩溃,甚至自杀。

3.接纳与重组阶段

新冠肺炎疫情丧亲者尽管在亲人逝世初期极度痛苦,但无论多么悲伤绝望,其仍脱离不了现实生活,必须要面临当下和未来生活中的各种挑战,例如职业发展、健康、履行家庭义务等。丧亲者虽内心痛苦但也要逐步适应失去亲人的生活世界,从而驱使疫情丧亲者进入摆动导向型哀伤阶段。摆动导向型哀伤这一状态,既能够适度控制哀伤,也不回避丧亲事件。在这个阶段,新冠肺炎疫情丧亲者经常在两种导向之间震荡,其尝试寻找新的生活中心,在哀悼思念亲人的同时,也关注和处理日常生活中的各种事项。但是需要格外注意的是,有部分丧亲者也可能在模式切换的时候,既不能良好地控制情绪,也不能正常地应对生活,其对逝者的离去既回避又焦虑,同时又担忧自己,心神不宁,陷入摆动紊乱导向型哀伤(王建平、刘新宪,2019:159)。

(四)新冠肺炎疫情丧亲者过度哀伤的潜在风险

由于新冠肺炎本身较高的传染性和危害性,因其导致的丧亲者呈现数量较多、创伤严重的状况。丧亲者对于哀伤反应如果不能进行恰当的调适,必然会引发个体生理、心理和社会生活适应上的诸多障碍与社会风险。

1.个体性风险

丧亲者失去亲人后陷入哀伤状态是人类的本能反应,而哀伤状态下痛苦情绪的释放是个体遭遇创伤后本能的心理防卫机制。此时,个体需要尝试正向的自我调适以获得生活重建和创伤后的成长。一旦丧亲者选择不恰当的哀伤控制模式,其创伤后成长的过程便会曲折多难。多数新冠肺炎疫情丧亲者因疫情传染风险和防控政策的隔绝缺乏外界及时、有效的支持和干预,其哀伤反应可能会非常剧烈。过度的哀伤体验可能会使丧亲者产生的个体性风险:一是可能并发失眠、食欲不振、高血压、心脏病等多种病态生理症状;二是可能罹患创伤后应激障碍、双相障碍、精神分裂等心理疾病;三是在社会适应上产生自我封闭行为,影响其工作能力和社会交往能力;四是在灵性层面上失去了心灵的平安,无法重新锚定生命的意义,难以获得超越困境的勇气。总之,当新冠肺炎丧亲者的身、心、社、灵四个维度全线崩溃时,极有可能产生自虐、自残和自杀等个体毁灭行为,自我恢复和生活重组变得困难重重。

2.社会性风险

个体在社会中并不是孤立存在的,而是因人际交往而归属于不同社群。个体交往时会产生交互刺激和影响,也就意味着情绪可在个体间“传染”并最终导致整个社群“感染”。新冠肺炎作为“乙类管理、甲类防控”的传染病,传染性强,社会危害大。社会成员恐慌、惧怕情绪的蔓延速度已远超疾病的传播速度,海量网络信息的传播又加剧了弥散性恐惧在人际、群际之间的散播与发酵。新冠肺炎疫情感染人数众多,波及群体广泛,个人际遇的丧亲事件演绎成群体性遭遇,哀伤反应也由个体哀伤聚积成为群体性哀伤。相似的遭遇和情感体验可使疫情丧亲者迅速抱团形成“同命人”群体,群体性哀伤情绪也更为强烈和偏激。一旦有丧亲个体做出负面示范,极易引发极端“从众”行为,丧亲者可能会采取激进的集体行动来表达愤怒和反抗情绪,激化社会矛盾。

四、新冠肺炎疫情丧亲者哀伤调适的社会工作介入

结合丧亲者哀伤的普遍规律和新冠肺炎丧亲者哀伤的独特性,试提出社会工作介入新冠肺炎疫情丧亲者哀伤调适的总体思路和具体策略。

(一)哀伤调适的总体思路

新冠肺炎疫情作为一场波及全球、创伤程度严重的全人类公共卫生危机,由其导致的失亲事件所造成的哀伤反应也呈现涉及人数众多和创伤程度高的特点。由于目睹亲人在极短时间内痛苦离世,又无法及时完成与逝者的告别,在特殊时期哀伤被迫压制且时刻面对死亡威胁与疾病污名,新冠肺炎丧亲者难以及时释放哀伤情绪以及顺利实现自我调适。通过对新冠肺炎丧亲者的状况评估,笔者认为,丧亲者一方面面临诸多现实生活困境,另一方面与逝者间的客观联结已经中断,但二者间的依恋关系、精神联结难以得到适当的分离和弱化。丧亲者哀伤情绪不能及时释放,过度沉浸于痛苦情境难以自拔,无法将丧亲现实整合至未来的生活中。因此,社会工作者要阶段性、持续性、针对性地开展专业介入:首先是协助丧亲者处理现实生活困境;其次是引导丧亲者适度宣泄哀伤情绪,帮助丧亲者尽快完成与逝者精神联结的分离或重置,逐步接受丧亲的事实,释放、调节哀伤情绪;最后是引导丧亲者能够平稳进入到弹性调节、不断适应的摆动导向型哀伤控制模式,从而实现生活重建。

(二)哀伤调适的具体策略

在举国上下共同努力下,国内新冠肺炎疫情基本被扑灭,对普通民众而言,这意味着社会生产生活秩序重新步入正轨,社会主体情绪是乐观向上的。但是对于新冠肺炎疫情丧亲者而言,其不得不面对家人死亡的现实,在心态上与大众积极情绪隔离甚至对抗。因此,社会工作者要有“超前半步”的思维,通过演绎丧亲者的哀伤控制进程和模型,对已经完成的社会工作介入及时做出反思和总结,对于尚未发生的哀伤阶段与模型给予预测和建议,及时有效地开展专业干预服务。

1.不同哀伤进程阶段的社会工作介入重点

(1)震惊与逃避阶段的介入重点。一是在丧亲初期应激状态中,社会工作者可从丧亲者的生活及健康问题入手,帮助解决就医、隔离、生活物资采购等现实困难,并挖掘丧亲家庭的内外部资源,建立起支持系统,指导亲属用合适方式给予陪伴和情感支持。二是社会工作者可与其他专业团队协同开展哀伤评估和危机干预,运用陪伴、倾听、认同等专业行动为丧亲者提供哀伤表达的空间,并且要紧急处理丧亲初期的极端愤怒、恐惧、悲伤等情绪,避免丧亲者的自伤、自杀等极端行为。三是社会工作者如果发现丧亲者罹患急性精神障碍,要及时与精神康复中心对接转介及隔离工作。四是社会工作者应重点关注因丧亲而产生的特殊弱势群体,例如孤儿、失独父母、失依老人等,整合社会资源为其提供兜底福利支撑。

(2)面对与瓦解阶段的介入重点。随着城市解封,从接到亲人骨灰盒的一刻起,丧亲者极易陷入到丧失导向型哀伤中。在此阶段,一是社会工作者协助丧亲者处理逝者丧葬的未尽事宜。例如协助组织集体或个体的哀悼仪式,为死者的遗产分配提供法务支持等。二是社会工作者陪伴丧亲者回忆与亲人的过往,重新建构与过世亲人合理的联结对话空间。三是社会工作者可帮助丧亲者认识有共同经历的“同命人”,减少孤独感并收获社会支持。四是社会工作者发现丧亲者出现病理性哀伤反应或自杀倾向要及时转介给其他专业团队。而在哀伤的后续发展阶段,社会工作者可根据丧亲者不同的哀伤控制导向选择适合的介入策略。

(3)接纳与重组阶段介入重点。一是社会工作者要协助丧亲者重新厘清身份与角色,顺利迈入“整合性哀伤”阶段,对生命重新定锚,重燃对生活的希望。二是当丧亲者遇到新的生活变故时,社会工作者要给予陪伴、支持和资源链接并培养丧亲者的抗逆力,避免其陷入失亲后的“次生创伤”。三是社会工作者可鼓励恢复良好的丧亲者为“同命人”提供志愿服务,在“助人自助”的氛围中巩固恢复成效。四是社会工作者提供持续性专业支持,巩固前期工作成效,促进丧亲者内化“哀伤后的成长”,巩固新的生活平衡状态,能够在丧失导向和恢复导向间灵活摆动。

2.不同哀伤控制导向的社会工作介入策略

面对疫情中不同阶段以及不同类型的丧亲者,社会工作者只有采取渐进且精准分类的服务流程,开展持续而有层次的干预,才能协助丧亲者面对失亲事实,合理表达哀伤情绪,顺利度过哀伤期,实现自我重建。

(1)丧失导向型哀伤的介入策略。丧失导向型哀伤的丧亲者会因过分思念逝者而损失社会功能,整日离群索居,郁郁寡欢,无法胜任日常活动。因此,丧亲者需要适当调整哀伤情绪,把精力重新投入到其他事项中。社会工作者在介入过程中,一是要协助丧亲者调整哀伤情绪。例如可以协助丧亲者妥善处理遗物并举办悼念仪式,并通过认知行为疗法和理性情绪疗法协助丧亲者实现认知重建以及增加抗逆力;鼓励丧亲者给逝者写信或者运用“保险箱”技术,让丧亲者把对逝者的思念保存在某个空间,与逝者保持灵性层面的积极链接。二是帮助丧亲者寻找到新的生活意义和兴趣点,重启社会生活。社会工作者可以从生活中的具体事项出发,激发丧亲者的责任意识和控制感,让他们重新看到自己在家庭和社会生活中可发挥的作用。三是社会工作者要尝试引导丧亲者加入有同样丧亲经历的同质互助团体,结交新的朋友,重构生活世界,保持与社会的接触和互动。

(2)恢复导向型哀伤的介入策略。恢复导向型哀伤的丧亲者易出现压抑哀伤情绪,难以接受丧亲事实,用终日忙碌来麻痹自己的状况。这种类型的丧亲者需要正视亲人离世的现实,接受亲人的离开。社会工作者在介入过程中,一是要鼓励丧亲者面对丧亲的事实。社会工作者可引导丧亲者适当安排一些时间和空间来消化丧亲事件,可鼓励丧亲者妥善处理遗物并举办悼念仪式,还可用事件重现来增加丧失真实感。另外,社会工作者可以践行教育者的角色,让丧亲者明白哀伤情绪的存在意义并且学习如何健康地建构与过世亲人的联结。二是引导丧亲者对哀伤情绪的适度表达。社会工作者可以运用“空椅子”技术让丧亲者表达思念、无助、痛苦和压抑,并将对逝者的依恋内化为生活前进的源动力。此外,同质互助群体中的“过来人”也可在丧亲者表达哀伤情绪方面提供社会支持。

(3)摆动导向型哀伤的介入策略。丧亲者不仅要面对丧亲的哀伤,还要面对现实生活,就可能在丧失导向和恢复导向两个状态中不断摇摆。理想的摆动导向型哀伤是既能够面对亲人的离世,也能控制哀伤情绪,投入到新生活中。但是丧亲者一旦继发生活变动,极易重新转化成丧失导向哀伤或恢复导向哀伤,甚至是摆动紊乱导向型哀伤。在这一过程中,社会工作者可以考虑采用以下几种方法进行介入:一是通过“正念训练”法给丧亲者创造一个自由空间,帮助丧亲者学会与哀伤和平共处,不与哀伤抗争,与哀伤共同行动,将哀伤整合到丧亲后的生活之中。二是采用叙述疗法和意义疗法协助丧亲者重新整理丧亲事件,重新锚定生存意义。三是要动员亲友、“同命人”团体协助摆动导向型丧亲者维持稳定的哀伤状态,帮助他们实现生活世界重组。