协同治理视域下多校区大学校园安全管理困境及其突破路径

金先龙,张英杰,杨启富

(台州学院,浙江 台州 318000)

中国高等教育改革发展70年以来,教育发展空间不断拓展,多校区办学在我国高等教育快速发展背景下相继出现。多校区办学具有双重作用,一方面,有效弥补了教育资源的不足,增强了高校的竞争优势;另一方面,也给大学校园的安全管理带来了严峻挑战。[1]高等院校办学规模不断扩大所形成的多校区办学大大增加了校园安全环境的综合性和复杂性,面对高等院校多校区办学外部环境带来的新问题和新情况,需要教育主管部门、政府及高校相关职能部门、院系、教职工、学生等多元主体之间紧密合作,有效地整合多种教育资源、适时地完善和优化制度设计,协同监管。这样不仅能够推动多校区视域下大学校园安全协同治理的相关理论研究,还能够为当前我国多校区大学校园安全协同治理提供有益的启示。

一、多校区校园安全管理的内涵及协同治理的提出

随着我国高等教育管理体制改革快速发展,部分高校为了自身发展,不断扩大规模,建立了新校区。尤其是我国部分院校进行大规模的合并和重组,很多高校由两个或两个以上在地理位置上分散的校区组成。范莉莎等学者认为,多校区大学是指该大学具有独立法人地位,但由多个校区组成,且一般情况下不同校区在地理位置上不相邻[2]。董新胜认为,一般意义上的多校区大学是指具有一个独立法人资格,同一个大学名称,但是在两个或两个以上区域建设校区[3]。由于多校区大学校区地理位置的分散性、信息不对称、校园文化的多元化等特征,导致多校区办学大学校园安全责任主体多元化、安全边界范围扩大化等问题逐渐凸显。多校区校园安全管理成为高校公共安全管理的重要组成部分,是保证高校教学秩序不可忽视的重要组成要素。因此,多校区大学校园安全管理需要结合不同主体的特点,将不同校区内部职能部门以及各利益相关者纳入管理体系中,打造多校区大学校园安全协同管理共同体,最大程度地使有限资源得到最优化的配置。

20世纪70年代,德国著名物理学家赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)提出协同理论(synergetics),协同是指在一定时间和空间序列中,组成系统的不同子系统和现象之间,通过相互协调、共同作用,使各子系统和现象之间从无序到有序转变的过程[4]。“协同”有助于整个系统的稳定和有序。柯克·艾默生(Kirk Emerson)等学者认为,协同治理是指由不同部门、不同主体等社会多元要素之间相互协调展开合作,以实现其他方式无法达到的提高公共事务的管理效能[5]。爱德华·弗里曼(Edward Freeman)指出,协同治理的最终目的是最大限度地维护公共利益,参与主体具有多元性,所有利益相关者均可以参与公共事务的管理,并且各参与主体之间是基于协商对话、相互合作等方式来解决问题[6]。

多校区办学校园安全管理主要是指多校区大学内部各职能部门(单位)以及各利益相关者在相互平等、合作治理的基础上,为解决校园安全问题,彼此之间相互配合、协作。在协同治理过程中,教育主管部门、校级相关职能部门、院系等主体在既定的框架下,相互协调、相互协同合作,构成高效的校园协同管理体系,充分发挥出“整体大于部分之和”的管理功效,从而实现共同对危害高校校园交通、实验室、国安、消防等安全行为或事件进行有效防范和精准的管控[7]。多校区办学大学校园安全协同管理体系既包括了不同层级的职能部门与职能部门之间的内部协同,同时也包括了职能部门和其他主体间的协同。为此,本文分析了当前我国大学多校区校园安全治理的现实困境,最后从协同治理的视角,提出了以多元主体协同共治来实现大学多校区校园集体治理的路径,具有重要的现实意义[8]。

二、多校区办学大学校园安全协同治理的现实困境

多校区办学大学校园安全多元主体共治并不必然产生治理的协同效应,甚至有可能产生相互推诿责任、治理碎片化等一系列问题,从而增加了多校区大学校园安全风险。多校区办学大学校园安全协同治理的现实困境主要体现在以下几方面。

(一)校园规模的不断扩大带来信息资源共享机制亟待完善。一方面,由于多校区办学,大学校园面积越来越大,师生数量也成倍增加,有些大学不同校区空间阻隔,面对海量的、离散性的碎片化信息,尽管我国大学校园管理机构设置、安全人员配备、安防系统建设已逐渐完善,但大部分学校横向整合和纵向连贯的校园安全信息共享平台还很不完善,不同校区之间依然存在着安全责任落实、安全管理措施“信息非对称性”,进而伴生着实验室、消防等安全隐患和管理问题逐步显现;另一方面,随着当前移动互联网的发展,多校区大学的不同校区师生群体对随时随地获取服务信息的需求越来越迫切,部分大学不同校区各自拥有一套校园安全信息服务系统,不同信息数据库之间缺乏实时的动态联系和信息共享机制,各校区、各院系、师生个人信息也呈现碎片化状态,各校区、各院系、师生之间形成的信息壁垒弱化了多校区校园安全防护能力,很难形成内聚力对不同层面的校园安全进行及时预警和防范。

(二)不同校区地域差异带来的校园安全治理机构与职能缺乏有效整合。现实中,多校区大学不同校区的校园具有文化背景、教学学风存在差异性等特征,使得来自不同层面的各类校园突发事件层出不穷。但当前我国部分多校区大学校级相关职能部门和各二级学院、不同院系之间、校级相关职能部门与其他治理主体之间存在着职能分散、各部门的分工协作不够紧密的现象,导致在大学内部不能根据多校区办学大学校园安全管理的层次性和威胁的严重性开展“分级应对、分层协同治理”。同时,相对于政府、教育主管部门等主体,大学校级相关职能部门对校园安全管理又过于集中化,校级相关职能部门的单极化管控与治理削弱了其他治理主体参与校园安全管理的积极性和主动性,从而造成不同主体间的协同关系被弱化和模糊化,难以发挥多校区办学校园安全所涉主体之间的协同治理效应。因此,多校区办学大学校园安全治理需要优化组织结构,重塑校级相关职能部门与其他治理主体之间的关系,将其他主体的责任和权利纳入校园安全治理体系中,以保障教职工、学生的生命财产安全。

(三)多校区校园安全主体协同共治的法治体系及其机制不健全。大学多校区校园安全治理过程中,由于部分大学不同校区的地理位置比较分散,导致在多校区校园安全治理中缺乏全局性、系统性的监督与监管,高校校园安全事故频发。目前,针对校园安全治理的专项法规规章还不完善,对于分散的多校区校园安全治理多采取应急性的治理模式,缺乏科学性和系统性[9]。我国还没有一部单一的《大学校园安全管理法规》对大学校园安全问题进行原则性规定和管理,只有一些零散的法律法规对校园安全问题有所涉及。部分高校没有将校园安全治理绩效指标纳入部门考核指标体系,其校园安全防治主要负责人不能尽职尽责,无法有效地做到事发前及时预警、事发时应急响应、事发后妥善安抚的多元化教育发展的需要。

三、大学多校区校园安全协同治理的突破路径

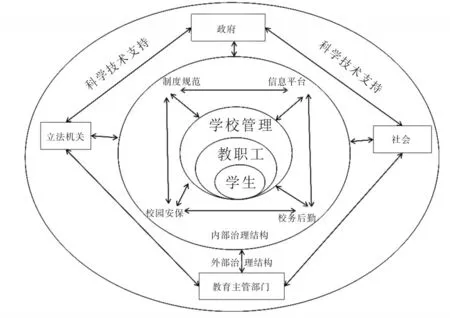

导致校园安全事故发生的因素具有诸多的不确定性,多校区办学的高校应根据各校区资源建设背景,做好顶层设计,构建由教育主管部门、政府、大学校级职能部门、各院系、教职工和学生群体共同参与服务的多主体的校园安全治理体系(见图1),多部门运作、多主体协同,共同促进多校区办学大学校园的安全稳定。

图1 多校区办学大学校园安全协同治理体系结构图

(一)加强多校区办学大学校园安全治理的制度设计与组织协同。组织机构是多校区办学大学校园安全协同治理的依托和决策中心,是安全治理各参与主体的领导组织走向协同的桥梁[10]。多校区办学的大学校园安全协同治理是一个系统的工程,仅依靠大学校级职能管控或某几个部门单一化管控,效果是非常有限的。为此,要形成以大学党政部门为主导,自上而下的顶层设计,构建跨校区、跨部门的相互协作、相互监督的多方治理主体共同参与的校园安全协同治理格局。制度的顶层设计与建立健全法律法规作为多校区大学校园安全协同治理的外部变量,可以为多校区大学校园安全各参与主体的协同治理提供系统性的参照依据。在校园安全事故发生时,应根据各治理主体的特点和优势,明确主体间的具体职能与责任、协同关系,在相关制度引导下,构建不同主体参与的校园安全协同治理平台,发挥校级、各院系、教职工以及学生群体的整体检测、预警和事故处置效能。同时,应赋予其他治理主体更多的参与权与监督权,重塑校园安全治理所涉多元主体间的协同关系,从组织横向协同层面调动校级、各院系、教职工以及学生等各参与主体的优势,强化“1+1>2”协同效应。

(二)强化多校区办学大学校园安全信息技术共享机制。大数据时代,多校区办学大学校园开放性逐渐增强,进而出现了各校区流动人员较多、师生接受信息繁杂,改变了师生与学校资源、物理环境的交互方式。大学校园安全协同治理的一个关键点就是校园安全信息与资源共享。为此,应在加强校园安全信息资源协同整合的基础上,以“实时校园安全协同治理网络”为核心,协同地方政府、教育部门、学校职能部门等机构进行紧密合作,助推高校校园安全信息资源的整合与大数据建设和应用,打造覆盖各校区、各院系、教职工和学生等多元主体的统一校园安全管理平台与监控系统,及时高效地采集校园安全的动态信息,实现校园安全信息的公开化、透明化,提高校级、各院系、教职工以及学生协同,从而形成多校区办学校园安全协同治理系统。在此基础上,使信息技术与校园安全管理深度融合成为多校区办学大学校园安全治理的常态工作。然而,以技术为支撑的校园安全信息系统建设,离不开网络安全人才队伍的建设与支持,以多校区办学大学校园安全治理需求为导向,高校从管理组织架构上加强现代信息技术专业人才的管理与培养,将全方位数据信息管理技术融入到大学校园安全管理体系中,形成高校跨校区、跨部门的“开放化的新关系形态”。

(三)增强多校区办学大学校园安全多元化社会组织协同治理的力度。要实现多校区办学大学校园安全的多元主体协同治理,产生多方主体“协同共振”的效应,还需要加大对社会组织的投入和培育。对当前大学多校区校园安全协同治理主体而言,首先要加强对治安保卫人员队伍的职业训练,发挥其在校园治安协同治理中的突出作用;其次,购买社会安全服务形式,可以面向保安服务公司等社会组织购买公共服务职能,招募勤工俭学的学生和社会志愿者,建立自治性的社会治安组织,加快形成学校党委领导、师生和社会各界参与、依法治理、科学系统的校园安全风险预防管理、处置和保障体系;最后,面对多校区办学大学校园安全管理工作中出现的诸多新问题,必须加强教职工和学生的自主管理,创新多样化的校园安全管理形式。相较于传统的单向管理模式,教职工和学生自我管理、参与协同治理的形式和效果更好,推动了大学校园安全管理由单向管理模式向多元治理主体管理模式转变,促进了多校区办学校园的和谐稳定。