韭菜坪隧道充填型溶槽处治技术优化研究

张建功,陈学明

(1.中国十七冶集团有限公司北京工程设计分公司,北京 100082;2.中国公路工程咨询集团有限公司,北京 100082)

1 韭菜坪隧道概述

韭菜坪隧道位于贵州省毕节市赫章县境内,该隧道为分离式隧道,右线全长1981(起讫桩号YK57+189~YK59+170)米,左线全长1998(起讫桩号K57+189~YK59+187)米。隧道穿越地层主要为古生界二叠系下统矛口组(P1 m)灰岩,岩体裂隙发育,岩芯较破碎,呈碎块状。根据物探成果,(YK59+077~YK59+108)段存在岩溶发育带(推测岩溶发育形式为浅层充填型溶槽、深部溶蚀裂隙,洞身部位以溶蚀裂隙为主),围岩等级为Ⅴ级,该段地下水主要为风化裂隙水和基岩裂隙水,水量受大气降水影响显著,围岩富水性不均一,隧道开挖时呈淋雨状出水。

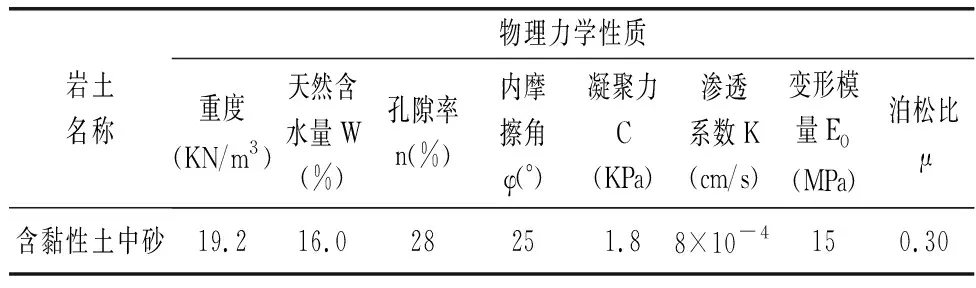

隧道施工从出口大里程向小里程方向掘进,掌子面开挖至YK59+113,采用瑞典MALA地质雷达(配100 MHz天线)及配套分析软件REFLEX进行测试,并进行了洞内超前地质钻探和现场取样试验。综合判断YK59+077~YK59+108(埋深约50~60 m)段,隧道起拱线以上岩体中发育大型充填型溶槽(与地表贯通),纵向长度约为31 m,最大宽度约为25 m,充填物主要为含黏性土中砂,褐黄色、稍湿、松散-稍密状,主要成分为长石、石英、云母,局部夹可塑状黏土团块。溶槽充填物整体性较差,隧道施工揭穿溶槽底板,易诱发冒顶和塌方。根据土工试验和地勘经验,充填物物理力学性质详见表1。

表1 充填物物理力学性质表

2 充填型溶槽处治原则

充填型溶槽设计应本着“结构安全、保护环境、施工易操作、工程造价低”的原则,安全、稳妥的通过溶槽地段。

3 充填型溶槽处治方案

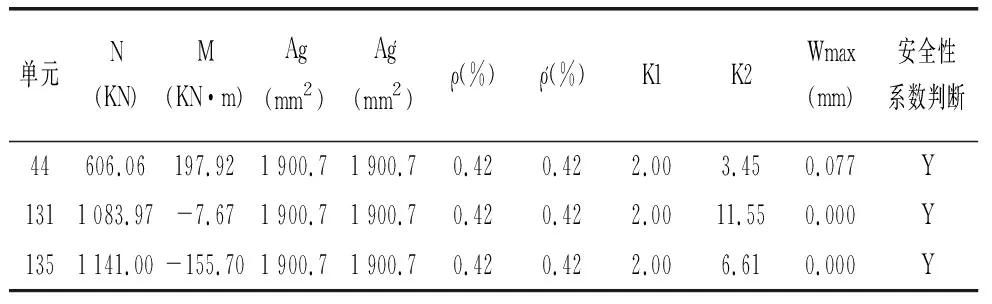

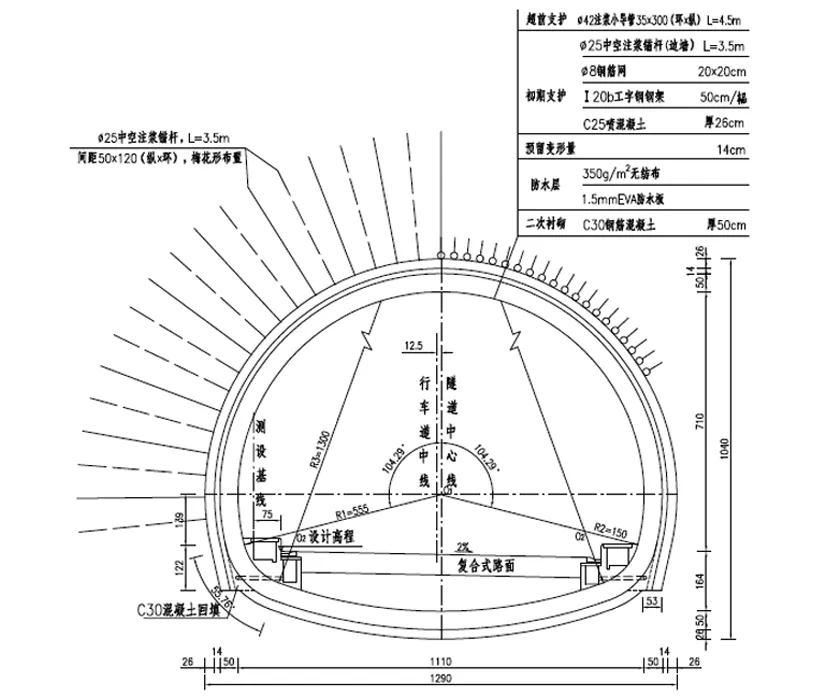

依据《公路隧道设计规范》JTG D70-2004、《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010,采用“同济曙光-公路隧道设计系统”软件进行计算。计算方法采用荷载结构法。计算结果(原设计衬砌类型)满足规范要求,计算结果和原设计标准衬砌断面图1所示。

表2 配筋及正常极限状态验算结果极值表

说明:(1)Ag:纵向受拉钢筋的截面面积;Ag':纵向受压钢筋的截面面积。

(2)ρ:纵向受拉钢筋的配筋率;ρ':纵向受压钢筋的配筋率。

(3)安全系数K1:系《公路隧道设计规范(JTG D70--2004)》9.2.4-2查得;安全系数K2:系由验算公式计算所得。

(4)Y:表示“满足”;N:表示“不满足”。

图1 原设计衬砌类型断面图

由于隧道围岩缺陷的探测及判释技术不完善,加之现有隧道计算理论不成熟,与实际的差异较大等因素,考虑到充填型溶槽规模大,施工风险高,与一般的隧道围岩的衬砌类型无法对比,为了保证衬砌体系的稳定性和施工时安全性,将原设计的超前支护、系统锚杆、锁脚锚杆及开挖方法进行了优化设计。

(1)超前支护优化方案

隧道内超前支护常采用的形式为超前砂浆锚杆、单层/双层超前小导管、超前大管棚、超前小钢管等,为防止开挖造成掌子面坍塌,扰动整个溶槽范围造成地表塌陷等情况,将原设计的φ42×4 mm超前小导管优化为φ108×6 mm的超前大管棚,并且管棚与管棚中间采用φ42×4 mm的小导管,仰角为45°,长度为6 m,纵向间距为2 m。加强超前注浆支护,为考虑施工方便超前管棚循环长度为15 m,搭接长度不小于3 m。

(2)系统锚杆优化方案

系统锚杆在大型充填型溶槽的隧道中悬吊作用、挤压加固作用及成拱效应难以充分发挥,为了提高充填物整体的稳定性,因此将中空锚杆优化为径向注浆小导管加固充填物,径向注浆采用φ50×4 mm钢花管,长度为6 m,间距为50(纵)×100(环)cm,注浆采用水泥浆液,水灰比为1∶1,注浆压力0.5~1.5 MPa,注浆终压1~1.5 MPa,注浆结束标准:①每孔注浆量达到设计注浆量。②注浆压力达到最高设计的注浆压力并保持10 min以上。③如果长时间注浆压力不上升(一般指8 h),可按注浆量标准进行注浆效果控制。注浆顺序:宜由下往上,按照两序孔进行,即先隔孔跳排注单号孔,然后注其余双号孔,这样通过实施约束性注浆的模式,实现挤压密实的注浆目的。注浆浆液总方量Q采用注浆对象的总土方量进行计算:

Q=KVn=0.2×31×18.7×6×0.28=194.78 m3

单孔设计注浆量

Q1=194.78/1 178=0.165 m3

(3)锁脚锚管优化方案

据受力分析:隧道支护体系与溶槽填充物间的接触应力在拱顶和拱腰部位的差异很大。隧道支护的最危险之处在拱腰(约与隧道中线成40°夹角)处,然而拱顶处压力值偏小,这是由于拱顶下沉变形量大,应力得到充分释放,而压力又是随支护变形而向洞室移动,因此造成拱顶接触应力减小。因此每榀拱架在拱腰(约与隧道中线成40°左右的夹角)处左右侧各增加1组(2根φ42×4 mm,长度为6 m)钢花管并且与钢拱架焊接牢固,防止钢拱架失稳变形。

(4)开挖掘进优化方案

公路Ⅴ级岩石隧道开挖方法一般分为:硬质岩采用环形开挖预留核心土法,软质岩一般采用三台阶、CD法、CRD法等。该隧道原设计的开挖方式采用的环形开挖预留核心土法,因遇到了填充性溶槽,开挖断面过大,可能会造成坍塌或引起填充性溶槽段已完成的初期支护变形,同时考虑到安全施工,因此优化为三台阶+临时仰拱的开挖方案,这样可以有效的控制拱顶下沉和边墙收敛。

(5)施工过程的注意事项

因为该隧道是分离式隧道,右线填充性溶槽施工过程中掌子面的距离至少与左线掌子面错开3D m(D代表隧道的开挖宽度),以免左洞爆破影响右洞。该段仰拱施工距离掌子面不大于3 m,二次衬砌施工距离掌子面不大于10 m。钢拱架的连接螺栓链接牢固,锁脚锚管的打入角度为斜向下30°~45°,并与钢拱架焊接牢固。拱脚落在稳定的岩石上或增加混凝土垫块,保证拱架稳定以免拱架受力以后下沉。

4 施工后效果评价

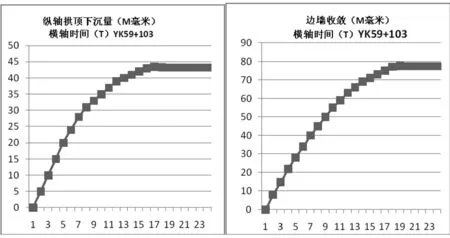

韭菜坪隧道按照上述方案进行施工,在施工过程中每5 m布设监控量测点,对边墙收敛和拱顶下沉进行了全过程监测,其中在断面YK59+103处,边墙收敛和拱顶下沉的累积量最小,分别为43.3 mm和77.5 mm;在断面YK59+093处,收敛和拱顶下沉的累积量最大,分别为44.8 mm和79.3 mm;从监控量测的数据分析,边墙收敛和拱顶下沉在隧道开挖21 d后就趋于稳定,并且在19~21 d,每天的收敛速率和下沉速率在0.2~0.1 mm。说明了初期支护参数设计比较合理。

图2 YK59+103拱顶下沉和边墙收敛的曲线图(最小值)

图3 YK59+093拱顶下沉和边墙收敛的曲线图(最大值)

5 结束语

本文介绍了韭菜坪隧道大型充填型溶槽(与地表贯通)处治技术的成功案例,得出以下几点结论,可在同类型岩溶隧道施工过程中推广借鉴。

(1)大型充填型溶槽,在充填物含水率不高时(不会发生突泥),通过采用大管棚超前注浆的超前支护方案,对保持充填物的稳定和防止开挖时塌落(方)效果更佳。

(2)大型充填型溶槽取消系统锚杆,采用小导管径向注浆加固溶槽,注浆量按照注浆对象的总土方量进行计算和控制,既可确保施工安全又能合理控制工程造价。

(3)在进行大型充填型溶槽隧道初期支护时,在应每榀钢拱架拱腰位置增加1组锁脚锚杆(管),对防止钢拱架失稳变形更为有利且效果明显。

(4)为确保大型充填型溶槽隧道安全掘进,开挖要尽量减少开挖临空面,及时封闭成环,让隧道初期支护受力更及时、更充分。