循环系统疾病整体化一站式管理模式

黄丛春,陈 霞,雷 震,曹钰锟,李 悦,宋 维,张红超*

(1.空军特色医学中心心血管内科,北京 100142;2.空军特色医学中心心血管外科,北京 100142;3.空军特色医学中心医研部,北京 100142))

一站式医疗服务模式(one stop medical service)是近年来逐渐倡导的医疗模式,医学专业精细化分工有了充分的发展。但是,随着医学科学的进展,医学领域中越来越多的复杂病症禁区和年龄禁区需要突破原有的医学分工,多学科交叉(MDT)、一站式疾病管理(one stop)、同期治疗(one stage)、整合管理(integrate)的概念越来越广泛[1-3]。循环系统疾病由于其自身的独特性,整体化一站式管理机制的效果更加明显。

广义的循环系统疾病几乎可以涉及各个系统,直接相关的传统病种包括;心血管疾病、周围血管疾病、脑血管疾病、肺血管疾病。涉及的科室包括:心脏内科、心脏外科、血管科、CCU、介入科、超声科、神经内科、检验科。这些专业有基本接近的病理生理学基础、有相近的药物治疗原则、有相同的临床治疗思想。本文以空军特色医学中心(原空军总医院)心脏中心为例,回顾性分析循环系统疾病整体化一站式管理机制和发展前景。

1 循环系统疾病一站式服务的必要性

1.1 循环系统的整体性需要统一管理循环系统整体合作完成组织灌注的目标,血管是其重要组织结构,血管系统不仅基本构成一样,并且各个区域的血管、动静脉之间也在神经内分泌系统的作用下互相调节,此外血管内皮系统均受血液内环境的影响。血管与心脏结构之间同样存在协调统一的关系,心脏瓣膜结构与血管内皮接受同样的血液环境,具有同样的病理生理环境。由此可见,循环系统是一个封闭的系统,在临床处置上应该整体化思量。

1.2 循环系统疾病治疗的复杂性对团队操作的要求①对基础知识的高要求,包括流体力学、结构解剖、生物电、生物反射、代谢、材料工程等;②对临床技能要求高,包括生命体征管理(血管活性药物、心律失常药物)、影像学、介入技术、外科技能、电生理技术、核医学、心理学[4-5]。虽然,并不要求都会操作这些项目,但是对其适应证必须十分精通。

1.3 循环系统疾病治疗专科方向多样性使患者就医选择困难①由于循环系统疾病的进展非常快,根据治疗需要演变成精细分工的亚专科,如高血压、心衰、瓣膜、冠心病、先心病、老年心血管、内科、外科、介入科等,又可以根据流行病发病率高的情况建立专门的中心,如胸痛中心、心律失常中心、冠心病中心、高血压中心等。②另外,循环系统疾病的表现往往不是单一的,常常是一种疾病多种表现,如糖尿病心血管病、免疫性心血管疾病。患者很难合理地选择一个准确的就诊方向和住院亚专科。

1.4 现代医疗技术及设备需要多种技能人才融合支持现代医疗的主要方向是微创和杂交技术,以及既往手术的禁区(如冠脉杂交技术、大血管禁区)。比如微创不仅需要医疗团队而且需要强大的医学工程人员。这里以经皮人工主动脉瓣植入术(TAVI)为例,首先患者人群是高龄主动脉瓣狭窄,多数合并严重心衰与其他并发症。完成这个手术需要参加的人员有心血管内外科医生、麻醉师、介入技师、CT医师、超声医师、工程师、厂家技术人员、有经验的护士[5]。

1.5 社会医疗服务的需求由于现代生活的高节奏、人口结构的老龄化、心血管疾病急症占比高等特点,使得心血管患者候床的危险性及医疗纠纷率高于其他专业。但是目前多数医院医疗流程的繁琐,因此建立绿色通道非常必要[6]。而循环系统疾病绿色通道良好运行的基础就是整体化一站式管理。

2 国内外循环系统一站式管理的现状分析

2.1 设置与运作模式发展过程“一站式服务”理念来源于酒店服务业,体现为以服务对象为中心的模式,这个概念逐渐引用到医院,首先从医院后勤服务开始,然后延伸到医疗过程,再从全院综合系统到大专科、学科群。比如MTD的建立已经从医院学科合作发展到跨院学科合作。“整体化管理”的概念从医院管理者角度的整体化管理逐步转移到从患者就诊角度提出的诊疗过程整体化管理。实际上完成管理整体细化之后,更加重视患者诊疗方便的医疗模式。互联网、数字化管理大幅度促进这个过程的发展。

医学科学的发展多数经历综合、分化、再综合的过程,心血管领域也遵循这个规律。心血管几个亚专业充分细化,诊疗技能迅速提高、成熟、普及、制式化,但是庞大的规模让患者就医过程非常困难。因此重建以患者为中心的心血管诊疗整合模式非常必要,全面而系统地为患者制定最优的诊疗策略,使他们获得最满意的预后;同时可以省去过多重复劳动。诊疗整合模式打破心血管分科治疗的局限性,在处理高危的心血管疾病、复杂冠心病、心瓣膜病以及血管外科疾病的时候,可以内、外科联合治疗。诊疗整合模式不仅为心血管疾病患者提供全面、方便的一站式诊疗平台,还在很大程度上降低心血管疾病分期诊疗带来的风险。对医师而言,诊疗整合模式的推广还能促进各分科的交流,虽然分工不同,但是各领域知识面的交叉对心血管疾病的诊疗很有帮助。

2.2 国际与国内心血管一体化管理的现状梅奥诊所是国际上以患者为中心的典型,早期的一体化服务重点强调患者院前、院后的系统化服务,而对院内治疗的整体一站式管理不足,越来越多的国家建立心脏中心,打破心血管内科、外科、血管外科、血管内科的界限,取得宝贵的经验。

心血管疾病的基础和临床研究进展,尤其是介入技术的产生与完善,使心血管疾病的诊疗模式发生巨大的转变。心血管病患者除了药物治疗外,许多还可有介入治疗和外科治疗等多种选择。每种治疗手段都有自身的特点,有其特定的适应证范围,但各种治疗模式的适应证常有交叉覆盖的情况。近十年来,国内许多综合医院建立心脏中心或者研究所。基本是把原来独立的心血管疾病的专业科室如心外科、心内科、导管室和超声心动图室等融合为一个整体。胡大一在朝阳医院倡导建立的心脏中心(1993年),培养一批优秀的内外科心血管医生,后来同仁医院(2000年)、海军总医院(2009年)等一些综合医院陆续组建心脏中心,并且取得显著的发展成绩[7-8]。阜外医院也开始探索以冠脉杂交手术、大血管孙氏手术、TAVI(经导管主动脉瓣置换手术)等一站式患者管理模式。

血管外科原来多数隶属普外科分支如原解放军总医院、长海医院,也有医院从胸心外科独立出来如安贞医院,个别医院从脉管炎专科演变为现代血管外科。由于其病理生理、治疗手段、管理方法与心脏疾病有非常多的重叠之处;另外,血管外科在腔内血管治疗技术和杂交技术充分发展之后,治疗能力迅速提高,并且大范围渗透到原来心外科领域。在此基础上心脏与血管专业出现融合趋势。刘鹏等2001年在中日友好医院建立血管外科与心外科融合模式,使得两个专业都得到快速发展、心血管专科医院血管外科的建立与发展。代表手术有冠脉搭桥+颈动脉内膜剥脱,冠脉搭桥加肾动脉/下肢动脉成形等。 近年来,医疗集团的兴起也有明显的心血管疾病整体化管理特点,如刘兴鹏等组织的哈特瑞姆心脏医生集团。

3 空军特色医学中心心脏中心的经验

本中心(原空军总医院)的心脏中心组建于2014年1月,本文随机抽选组建心脏中心以来接受2个心血管病种以上治疗的150例患者进行统计分析。

3.1 心脏中心的结构

3.1.1 结构 外科组、血管组、冠心病组、先心病介入组、心律失常组、心衰组、CCU组、超声组、导管室组。

3.1.2 人员结构比例 医技系列,内科医师∶外科医师∶介入与体外循环技师∶CCU医师∶麻醉(兼职)∶超声(兼职)=15∶8∶8∶3∶3∶3;护理系列,内科护士∶外科护士∶CCU护士∶导管室护士∶手术室护士=14∶11∶9∶6∶6。

3.1.3 团队知识结构广谱、技能专项兼顾 集中查房、集中病例讨论,掌握2项以上技能的临床医师占60%。

3.1.4 护理管理 临床科室之间轮岗、集体周期性培训、绩效统一配比。

3.2 病例数据分析

3.2.1 病种 冠心病、 高血压、心律失常、心衰、动脉瘤、动脉夹层、心肌病、DVT(下肢深静脉血栓形成)、PE(包积液)等。

3.2.2 治疗手段 内科综合治疗(外科手术患者围术期心衰内科纠正、急性冠脉内科综合征处置,简称MT)、冠脉介入治疗(PCI)、冠脉搭桥(CABG)、心脏瓣膜置换术(VR)、射频消融(RF)、电生理监测及心脏起搏器(PM)、大血管腔内治疗(AET)、静脉滤器(VF)、下肢动脉血栓处理(PAE)、下肢动脉介入(PAI)、穿刺点血肿手术(PHE)等。

3.2.3 数据来源 本文选择150例同期或者分期在本心脏中心接受2次或2次以上2种以上治疗手段的病例进行分析。其中同期治疗121例(80.67%),分期治疗29例(19.33%)。并与同时期住院其他患者进行效益对比,具体病种如表1。

表1 一站式治疗病种分布

3.2.4 诊疗模式 根据患者意愿,不需要会诊、不需要转科、不需要更换床位、不需要重复检查,只需要更换治疗专项医师。护理模式根据治疗目的和阶段相应调整。缩短诊疗时间流程、节省经费、环境适应时间,最关键是减少患者及家属转诊的劳苦、差错,大幅度增加患者舒适度和平静心态。

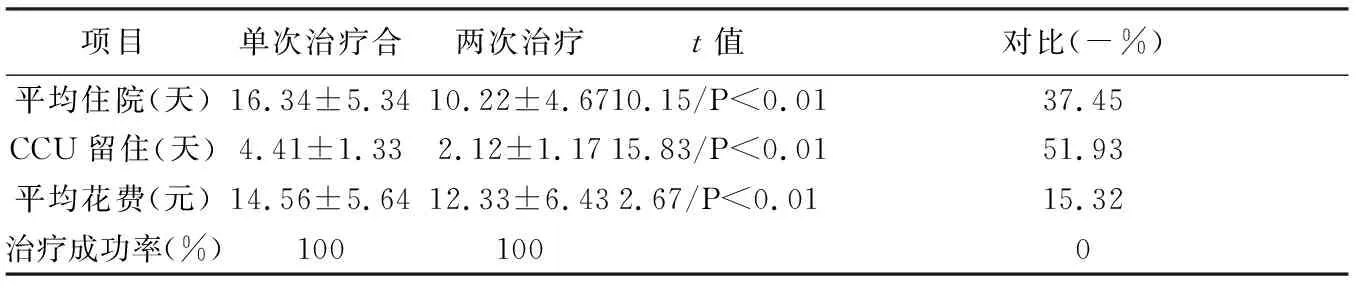

3.3 经济效益分析将所有入选患者的治疗病种与同期住院患者相对应单个病种进行对比,其中CABG 70人次、VR 70人次、PCI 28人次、PAI 36人次、MT 55人次、AET 8人次、RF 7人次、PAE 5人次、PM 8人次、VF 3人次、PHE 10人次。将其平均住院日、CCU留住日、平均花费、进行对比,详见表2。

表2 住院总体社会学参数对比

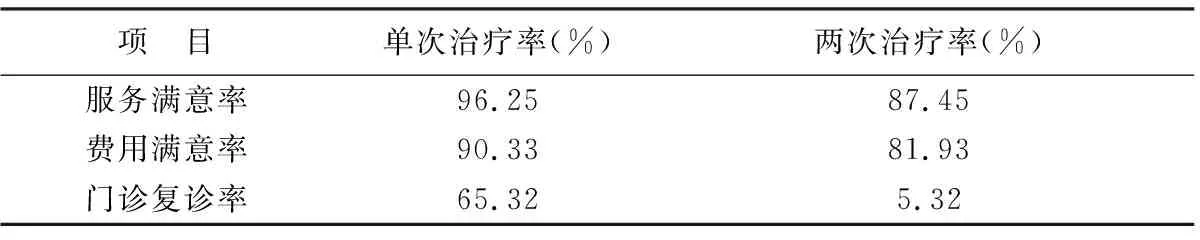

3.4 患者满意度分析分析项目包括服务满意率、费用满意率、门诊复诊率,详见表3。

表3 患者随访数据

4 针对循环系统疾病整体化一站式管理机制前景与展望

4.1 优势从管理学的角度看,循环系统疾病整体化一站式管理的模式有利于人员统训统练、人员工作统筹、简化治疗流程、增加工作效率,更有利于突破攻坚疑难项目、有利于联合科研攻关。对患者有更多方便与获益,缩短诊疗时间流程、节省经费提高经济受益;同时缩短环境适应时间,最关键是减少患者及家属转诊的劳苦、差错,大幅度增加患者舒适度和平静心态[6]。

4.2 弊端在业务上容易发生广而不精的问题、责任划分不清的问题,本中心的经验是精细划分亚专业,弥补专业方向不突出的问题。另外,团队庞大存在集中学习困难,经验是统一轮岗,采取定期集中学习、论文专题讨论的形式,具有一定的效果。绩效划分问题是这个管理模式的突出问题,很难精确认定某个人员的工作权重,由于医学工作中有学术贡献、社会公益、单位公务、学习进修等因素,尽管本中心进行划块分配,但结果并不满意,值得进一步探讨。