我国国际传播研究的知识图谱分析(2000-2018)

——基于Cite Space可视化

胡 佩

(湖北大学 新闻传播学院 湖北 武汉:430061)

近年来,中国随着综合国力的提升,在世界整体传播秩序格局中发挥着越来越重要的作用。尽管取得一定外交成就和传播效果,但是复杂瞬变的国际舆论形势仍对我国国际传播事业建设发出挑战,新时期提升我国国际传播能力迫在眉睫。习近平总书记于十九大报告中对我国的国际传播工作提出明确要求:“推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高文化软实力”。在信息科技迭代发展和全球化愈发深入的时代背景下,世界各国之间传播信息等频繁交互,国际范围内的传播活动日益呈现出相互交融、互相影响的局面,一国想要在国际舞台保持话语权和国际地位,就必须重视国际传播格局和加强国际传播能力的建设。

本文尝试通过可视化知识图谱的呈现,对我国国际传播研究的议题情况进行分析,并对我国国际传播议题研究的经验进行讨论,希望能为之后我国国际传播的相关研究提供借鉴。

1 研究方法与数据

1.1 研究方法

科学知识图谱是以知识域(knowledge domain)为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像。它具有“图”和“谱”的双重性质与特征:既是可视化的知识图形,又是序列化的知识谱系, 显示了知识单元或知识群之间网络、结构、互动、交叉、演化或衍生等诸多隐含的复杂关系,而这些复杂的知识关系正孕育着新的知识的产生[1]。本文借助科学知识图谱,通过知识图谱可视化软件Cite Space对我国国际传播研究的文献进行全方位搜索并绘制,对知识图谱中所显示的引文节点文献和共引聚类展开可视化分析,以探索国际传播研究议题的热点、前沿和趋势。

1.2 数据处理

我国国际传播研究科学知识图谱所选择的期刊数据库来源为中国知网(CNKI);期刊文献的来源类别选择为:CSSCI;文献分类目录选择:新闻与传媒;输入检索条件为:以“国际传播”为关键词或以“国际传播”为主题;发刊时间为:2000-2018。初次检索得到1200篇,剔除无效信息,例如发刊词、主持人语等内容,最终得1149篇。其中, CiteSpace5.5.R2(64位)软件内设置时间切片为2,图谱分析类型为:“keywords(关键词),author(发文作者),institution(发文机构)”;Top N=30;最终图谱显示:N(节点)有213个,E(连线)有320条,Q值(模块值)为0.811,显示图谱网络结构合理。最终运行得出我国国际传播研究的关键词共现图(图1),高频关键词统计表(表1),发文学者统计表(表2),发文机构单位统计表(表3)。

2 我国国际传播研究的议题情况分析

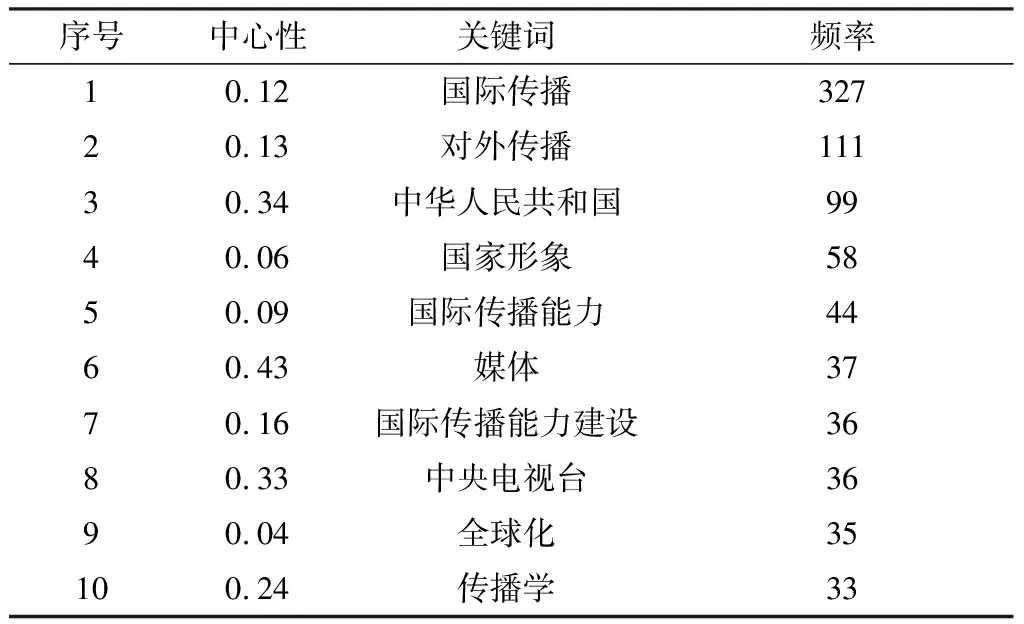

通过运用Cite Space对我国国际传播研究的相关研究进行检索,整理得出有关我国国际传播研究排名前十的高频关键词,见表1。其中包括国际传播、对外传播、中华人民共和国、国家形象、国际传播能力、媒体、国际传播能力建设、中央电视台、全球化、传播学。研究发现,对于我国国家传播的研究关键词频率最高的是“国际传播”,其次是“对外传播”,频率均超过了100。可见我国国际传播研究的议题倾向于让中国的国家形象走出国门,推向世界舞台中央。

表1 我国国际传播研究的高频关键词统计表

2.1 我国国际传播研究的关键词分析

关键词是作者提供的文章主题词,一般可以反映论文内容的核心内容。通过Cite Space可视化软件对我国国际传播研究的相关议题进行文献计量和聚类统计,分析得出关键词之间联系的密切程度,将距离较近的关键词聚集在一起形成一个聚类,如下图所示。我国国际传播研究关键词共现图呈现十三个大聚类,将其聚类所涉及的相关议题划分为三个大方面:

2.1.1 基于特定新闻传播学科的理论考察研究

通过理论研究对研究对象进行分析与讨论,就像给研究内容套上了一件外衣。那么作为研究内容的外衣,理论的思考实则具有一定的指导作用。在关键词共现图中呈现出来的“新闻”“认知传播学”等高频关键词,体现出研究我国国际传播的学者大多都基于特定的理论领域,结合事件议题进行研究,其中还包括了政府新闻学、沟通学、发展传播学等。一方面,学者们运用多角度的传播理论对我国国际传播进行研究,对我国为什么要做好国际传播、如何做好国际传播、做好国际传播有何启示等方面提供知识积累,在研究实践方面取得一定成效。比如学者李程骅从政府新闻学角度出发,探讨了我国对外传播的战略构建。但另一方面,有关国际传播的研究缺乏细致化、交叉化、丰富化的视角,很容易变成单纯地对政策的解读和政策执行的建议。有学者在其研究中指出了国际传播理论的研究现状,为国际传播议题的研究提供了更多的研究思路和方法论的思考。史安斌、卢嘉两位学者通过整合各种不同的研究视角,对国际传播理论的发展轨迹和传承脉络进行梳理。总结得出国际传播理论有三个历史阶段:国际化、全球化、跨国化。学者刘琛在其《国际传播理论及其发展的主要阶段与反思》中也提到了国际传播理论的发展可以分为三个主要阶段。

2.1.2 以中国文化为主要内容的传播策略研究

文化是彰显一个国家的精神面貌。文化的品质、格局的高度是国家软实力的基础,也是国家传播需要借助和搭载的话语基础。在此基础上形成的文化吸引力、文化影响力将取决于不同文化之间的交流和文化价值的理解、接纳及认同效果[2]。我国国际传播研究关键词共现图中呈现出的“少数民族”“文化传播”“国家形象”“中国故事”都体现出了我国国际传播研究的议题主要围绕文化传播展开。其中在“文化传播”这一聚类中,联系较为紧密的有对外传播以及跨文化传播。文化传播是国际传播中的一个重要载体,有利于提升我国文化在全球背景下的传播力和影响力,进而打造中国形象走出国门,走进世界。比如众多研究学者所探讨的孔子学院就是我国国际传播对外的输出战略,通过文化来塑造中国的形象。同时,这也是搭建他们对我们国家固有的民族情结、集体意识的整体认识。

2.1.3 媒介技术变革带来的新的传播媒体研究

学者程曼丽在其《国际传播能力建设的实践研究于意义》一文中说到,“在新的媒介环境下,在国际传播主体日益多元化的今天,国际传播能力建设已不再是媒体或媒体网站单方面的事情,而成为多元主体共同的事情;以媒体为主体的国际传播能力建设亦应上升为多元主体的国际传播能力共建”。[3]首先结合我国国际传播研究关键词共现图发现,我国国际传播研究更多的是从宏观角度,站在国家的层面出发,主要围绕传播媒体展开国际传播。不仅通过国家官方媒体进行英文新闻节目的传播,同时也开展新媒体业务,扩大国家国际传播力,提高国家在国际上的影响力。其次,从“中国国际广播电视台”“新华社”到 “新媒体”,一方面说明我国国际传播在从传统媒体向新媒体转型,另一方面体现出了媒介技术的创新促进我国国际传播的技术转变,给国际传播带来新的契机。其中,在 “媒介融合”这一聚类中,显示的连接点较小,说明我国国际传播的媒介技术需要不断完善和发展,我国国际传播研究议题主要围绕“媒介融合下的跨文化传播”进行探讨。

图1 我国国际传播研究关键词共现图

2.2 我国国际传播研究的发文学者分析

发文学者作为学术研究的主力军,对于我国国际传播的研究有较好的知识储备,学者们提出的看法和观点具有一定启示意义。通过运用Cite Space对我国国际传播研究的相关研究进行检索,整理得出有关我国国际传播研究的发文次数排名前十的作者。通过下图可以看出,各学者的中心性均为0,表明各学者之间的学术交流和融合有所欠缺。发文最多的是清华大学新闻与传播学院副院长史安斌,他主要结合当下社会发展的趋势,对我国国家传播的现状和创新路径进行研究。其次是北京大学新闻与传播学院教授程曼丽,发文量均超过了10篇,其中程曼丽学者研究我国国际传播相关议题最早,首次出现于2000年,她比较关注国际传播的战略研究,突出在国际传播能力建设方面。但值得注意的是,大多数学者都将国际传播研究重心转移到对外传播上,就如何让中国形象“走出去”成为研究热点。

表2 国际传播研究发文学者统计表

2.3 我国国际传播研究的发文机构分析

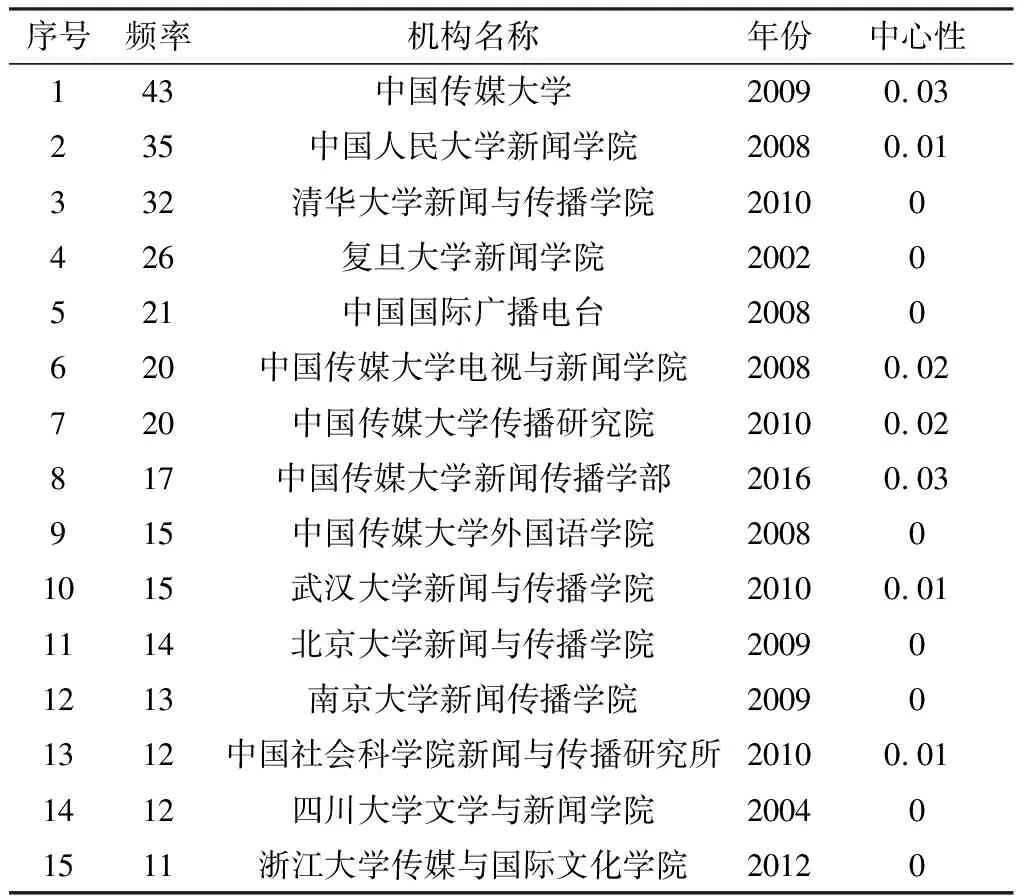

发文机构是作者进行钻研的集聚地,有一定数量和质量的研究人员,研究者之间相互交流沟通,有明确的研究方向。对我国国际传播研究的发文机构进行统计分析,截取了排名前十五的发文机构,它们出现的频率均超过了10次。从下图可以看出,研究我国国际传播相关议题的主要集中在新闻传播学科强势的高校,比如中国传媒大学、中国人民大学新闻学院,清华大学新闻与传播学院,复旦大学新闻学院,武汉大学新闻与传播学院,北京大学新闻与传播学院,南京大学新闻传播学院,四川大学文学与新闻学院,浙江大学传媒与国际文化学院。高校作为学术研究重地,对于我国国际传播的研究具有贡献。其中,中国传媒大学作为中心性最高的高校,具有专业化的部门建设,其学术交流更为密切。除此之外,也有主要从事新闻研究的机构中国社会科学院新闻与传播研究所,以及政府机构中国国际广播电台等,对我国国际传播进行相关议题的研究。

表3 国际传播研究发文机构统计表

3 总结

在日益复杂的国际政治和传播生态中,如何加强国际传播能力已成为国家战略层面的重要议题[4]。学者丁卫华在其《中国生态文明的国际话语权建构》一文中,提到了我国高度重视中国国际话语权的建构问题[5]。学者程曼丽也同样强调了中国国际传播话语建设在能力建设层面的重要性[6]。通过对我国国际传播研究的议题情况分析,可以为我国做好国际传播、提高国际传播能力提供指导方向。

3.1 强理论——强化国际传播理论建设

相较于实践发展而言,理论建设带有滞后性。国际传播研究在丰富的实践经验的衬托下,其理论建设看起来寥寥无几。理论和实践应相辅相成,从实践中探寻理论,在理论中推送实践发展。国际传播研究的议题众多,从传统媒体到媒介融合,从“跨文化传播”到“转文化传播”,无一不体现出社会在发展、时代在变换。新时期,国际传播的理论建设应紧跟时代潮流,结合社会发展规律以及当下现状探索其理论的变迁,跟上实践发展的步伐,为国际传播研究提供理论支撑,夯实基础。在做好理论建设的同时又要落实好实践与理论相结合,在理论的支撑下更好地提升实践能力,推进我国国际传播事业向前发展。

3.2 展形象——提升国际传播话语建构

国家形象的传播,大到全球身份的认同,小到民族身份的认同,要在矛盾冲突中能够凸显出中国形象,就需要正确看待我国国际传播过程中话语权的使用。要从政府、企业、国民这三大方面着手,切实提高国家形象。作为政府,一方面要做好外交活动,另一方面要通过官方媒体平台传播信息,展示中国的国家形象,使之在国际中获得认同。在企业方面,从制造转为创造,进行品牌战略升级,打造中国品牌形象,转变人们对中国产品的认知,从而提升国家形象。作为国民,首先要提升自己的综合素质,一个人的形象代表了一个民族的形象,作为传播主体更应该以昂扬向上的精神面貌展现在大众面前。

3.3 精传播——探索国家形象传播路径

讲好中国故事,传播中国文化,在“走出去”的同时要做到“走进去”,让外国人能够接受我国在国际传播中的中国文化,转换他们对中国形象的认知。在跨文化领域文化信息传播时,由于信息本身的理解受到文化差异与文化刻板印象的干扰,更要注重信息的处理方式。[7]做好我国国际传播就要在跨文化领域建构国家形象。讲好中国故事、传播好中国声音的同时,又要结合当前媒介融合的趋势,运用网络技术创新的传播方式做好我国国际传播,对不同问题进行有针对性的精准传播,能够有效地提高传播效率,扩大我国对外传播力度。