让古诗词丰富农村小学美术课堂的探索

【摘要】本文论述将古诗词教学引入农村小学美术课堂教学的策略,提出利用古诗情节导入教学情境,降低美术知识学习难度;利用古诗词创意启发学生的想象力,培养学生的创新精神;利用古诗插图临摹技法,提高学生的造型表现力;利用古诗词蕴含的人文思想,提高学生的人文素养。

【关键词】古诗词 美术 农村小学

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)03A-0142-02

古诗词意境深邃、想象丰富、情感真切、格调高雅,具有高度的情感表达力和艺术感染力,古代诗人创作历来有诗画合一的传统,讲求“诗中有画,画中有诗”,为文学与绘画的结合创造了典范。教师把古诗词优美的语言和绘画创作相结合,可以提升小学生对古诗词的理解能力与应用能力。

一、利用古诗词情节营造教学情境

古诗中描写的泉水叮咚、绿树红花、莺歌燕舞、秋收冬藏的自然美景,这些对于在农村学习和生活的小学生是再熟悉不过了。古诗创作的年代虽然久远,但诗中描绘的自然景观、诗人的情感抒发,让呆板的文字在灵动的情境中“活”起来。对此,教师在美术课堂教学中可以利用古诗词这一载体,从简单的颜色线条到复杂的透视构图,向学生传授美术知识和技能,且古诗和画结合教学,可以让学生更有效地学到知识和掌握绘画技巧。

《鱼儿游游》是人民美术出版社美术教科书(以下简称人美版)一年级上册第八课内容,本课教学的重点是引导学生感知鱼的外形及色彩之美,用自己喜欢的方式观察、表现和装饰游动的鱼;难点是表现水中游动的鱼的姿态,并适度进行装饰。对于一年级的小学生来说,画好一条鱼也许不算难,但要落实到“游”上,仅仅画出鱼的造型是远远不够的。为了感受、体验和表现鱼的“游”,学生可以运用“动”的方式,带着动起来的心情去欣赏美丽的鱼儿,并能运用自己熟悉的美术表现技法,大胆夸张地表现水中游动的鱼儿。为此,笔者尝试将古诗《江南》引入这节美术课。

当笔者说出古诗《江南》时,学生兴奋地手舞足蹈模仿鱼的游动姿态。于是,笔者趁机与学生一起讨论鱼儿是怎样游动的,并引导学生大胆地模仿。随着游戏情节的深入,笔者不失时机地向学生介绍鱼是由哪几个部分组成,引导学生欣赏鱼儿的花纹美、色彩美,还穿插点、线、面的美术表现技法。到了最后,学生用各种线条、各种色彩在画纸上涂了起来,一条条姿态各异的鱼儿仿佛真的在纸上游动起来(如图1至图4)。整個教学过程中,由古诗《江南》引入生动的情节,同时不失美术技巧的体现,让学生通过了解用语言描绘鱼儿的“游”,引申到用画面描绘鱼儿的“游”,在古诗情景讲解中落实“表现水中游动鱼的姿态”的教学目标。

艺术来源于生活,更来源于纯朴自然的乡村生活,学生无法抗拒大自然神奇的魅力,教师利用返璞归真的古诗导入法,使学生身临其境,创作灵感喷涌而出。

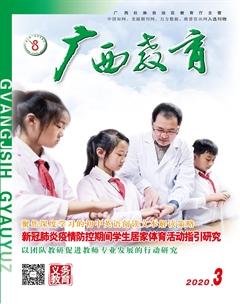

二、借鉴古诗词创意启发想象思维

古诗是用文字写景叙事,美术用图画描绘美景、讲述故事,它们的共同之处是围绕一个主题呈现画面、发散思维。《山山水水》是人美版六年级上册“造型·表现”领域课文,本课教学目标是培养学生的观察能力、想象能力和对中国画的绘画表现能力,教学中运用古诗描写的山水意象,可以引发学生关于创作山水画的新思路。在课堂上,笔者先出示古诗《望庐山瀑布》,请学生想一想:这首古诗的景有哪些?怎样表现?为什么要这样表现?“瀑布画在上边,而且要画得又直又长,表现瀑布的‘飞流直下三千尺”“近处的山石要画大一些、墨色浓一些,远处的山石画得小一些,墨色也要淡一些”。学生一边想象古诗,一边讨论选景构图,总结古诗给自己的启示,即只有抓住一首诗中的主要意象展开想象,才能创造出意味深长的新画面。接着,笔者再让学生创作一幅关于山水的画作,他们瞬间打开思路,一边创作一边相互交流古诗传递的思想感情:赞美了祖国的壮丽河山,表达诗人对春天景物的喜爱之情,感慨大自然的鬼斧神工等。最后,学生呈现的作品都能根据古诗的特点发挥想象,创作出富有诗情画意的山水作品。在这节课上,学生所画的山水作品是根据古诗想象而创作,他们借着诗人的眼睛穿越时间和空间,描绘了心目中美妙绝伦的风景。学生不是因美景而画美景,而是这些景更贴近农村学生的生活,他们通过观察和想象,画出对大自然的喜爱,更画出了自己对家乡山山水水的热爱之情(如图5)。

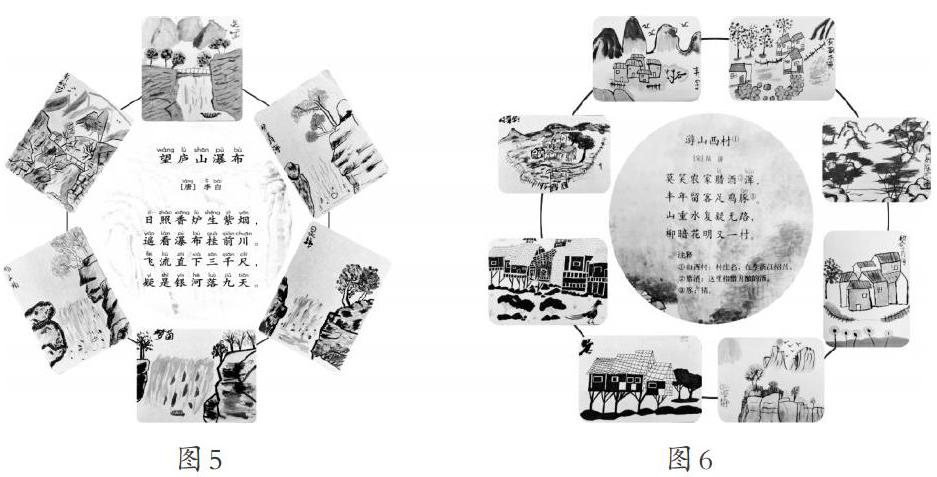

又如《彩墨家园》是人美版六年级上册“造型·表现”领域的内容。笔者认为,运用古诗《游山西村》中优美的意境、自然淳朴的情趣,可以引发学生创作家园的新思路。这一节课,学生所画的家园与现在居住的家园不一样,他们借着诗人陆游的眼睛,描绘了几间农家茅舍,隐现于花木扶疏、花明柳暗、豁然开朗的情景。学生用心画出了自己心中如诗如画般的田园生活(如图6)。

三、参考古诗词插画借鉴绘画技法

中国现代美术大师徐悲鸿说过,临摹是绘画中最重要的手段,临摹是学习绘画技能技巧方面最重要的训练手段,将古诗词插画用作范本,对学生来说具有熟悉感,又具有示范性,不仅能促进造型表现领域教学目标的达成,还能实现作业效果的提升。人教版小学语文课本古诗词插画作者黄国想说,为语文教材古诗词作画的经历,让他对古诗词的理解有了新的境界,但更多的还会站在孩子们的角度去看这些话,他的古诗词插画选择用小写意的手法与中国传统水墨浪漫主义风格相结合的方法,“每次创作完成一幅插画,我都会先让小朋友过目,问他们喜欢不喜欢”。人美版美术教材中,有一系列关于中国画的教学内容,笔者在教学时通常以欣赏古诗词插图的方式,让学生在欣赏探究中习得中国画技法,如让学生临摹古诗《独坐敬亭山》中的课本插图(如图7),这幅插图较好地展现中国画的笔墨及用色特点。墨和色的浓淡干湿,会呈现丰富的画面效果。在学生临摹过程中,笔者将“山和石”一起教学,告诉学生不用害怕画山,其实山就是放大的石头,提醒学生注意山石的远近、高低、前后、遮挡、浓淡等关系,这样学生知道了方法,一边大胆用笔、用墨、用色等基本技法临摹插画,一边寻找山石组织、排列的思路,当获得这些方法后,再递进到自由创作(如图8、图9),让学生获得了创作体验,并从中归纳出观察的方法。

对于古诗《早发白帝城》《舟夜书所见》和《江雪》的课本插图,笔者也采取让学生先临摹再创作的方法,从理解、感悟再到内化,循环往复,学生更容易掌握绘画的方法和技巧(如图10至12)。

四、结合古诗词内涵培养人文精神

人文性是美术课程的基本性质,而教学目标中要求学生对情感、态度与价值观的落实,不仅仅是理解和掌握,还应该是一种感知、一种亲身经历的感悟。广西开展“美丽广西,清洁乡村”活动期间,倡导人们珍爱自然、保护自然。偏远的乡村同样风景如画,正如白居易所作的词《忆江南》,其中“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,词中的14个字描绘的景色就像一幅色彩绚丽、气势磅礴、意境优美的油画,用来形容家乡的美景再合适不过了。诗中意境优美,塑造出的江南美景不仅引起人们共鸣,更重要的是引发读者思考:人类该如何与社会、与自然保持和谐的关系?笔者尝试借白居易的词引导学生思考“怎样保护美丽家乡”这个问题(如图13)。尽管这个问题不会有标准答案,但是只要我们追随内心深处最真挚、最原初的人性,答案就会在我们心中。笔者鼓励学生大胆地走到大自然中去,选择不同的季节、不同的气候,以及不同的时间、地点去捕捉大自然的美,倾听大自然的声音。在教学人美版四年级下册《走进春天》一课时,学生由词《忆江南》想到春暖花开的自然美景,又从想象回归到家乡的田野风光,最后呈现在画纸上的是一幅幅春意盎然的画面(如图14至16)。笔者继续与学生探讨:我们应该怎样保护这样纯净自然的美景呢?学生若有所悟,纷纷发表自己的想法:不要把垃圾扔到河里去,不能摘花,要保护小鸟、小动物……这样教学,不需要教师滔滔不绝地进行环境保护方面的说教,学生通过亲知亲历,懂得了环境保护就是要从身边的点滴小事做起。

综上,笔者从古诗词特点出发,总结四种将古诗词引入农村小学美术课堂的行之有效的方法,将美术教育回归生命、重拾真实,继承对美的传统感知与追求。同时,利用古诗词资源达成小学美术课堂教学目标,发挥事半功倍的作用,也能为小学美术课堂教学探寻新的整合点。

作者简介:黄炯珍(1981— ),女,广西桂平人,大学专科学历,一级教师,研究方向:农村小学美术教学。

(责编 杨 春)