反腐败与政治信任:结构偏好与规模偏好的影响差异

季程远 孟天广

(1.上海交通大学国际与公共事务学院,上海 200030;2.清华大学政治学系,北京 100084)

一、引 言

2013年1月,在十八届中央纪委二次全会上,习近平总书记指出,新的反腐败行动“要坚持‘老虎’‘苍蝇’一起打,既坚决查处领导干部违纪违法案件,又切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题”,同时这场反腐败的一大目标是“取信于民和赢得人心”(1)习近平在十八届中央纪委二次全会上发表重要讲话[EB/OL].(2013-01-22)[2020-03-13]http://www.ccdi.gov.cn/ldhd/gcsy/201312/t20131222_114953.html.。这一讲话明确提出反腐败的切实手段是打“老虎”和拍“苍蝇”,目的是“取信于民和赢得人心”,即提高公众政治信任。

“打老虎”和“拍苍蝇”这一生动论述,实际上在全媒体时代(2)布超.全媒体时代维护意识形态安全应把握的几个关系[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2019(6):26-32.的报道中非常常见,例如,《十八届中央纪委七次全会工作报告》指出,“2016年,纪检监察机关共接受信访举报253.8万件次;立案41.3万件,增长25%;处分41.5万人,增长24%,其中处分省部级干部76人、厅局级干部2 781人、县处级干部1.8万人、乡科级干部6.1万人”(3)王岐山在十八届中央纪委七次全会上的工作报告[EB/OL].(2017-01-19)[2020-03-13]http://www.ccdi.gov.cn/special/sbjqcqh/topnews_sbjqzqh/201701/t20170119_93044.html.。在这一小段截取的工作总结中,若干数字、增长比例、干部级别等强调内容中,就典型地体现了结构偏好和规模偏好。本研究将“打老虎”理论化为反腐败的“结构偏好”,即在反腐败行动中,在结构上着重于对高级别官员的打击和报道,将“拍苍蝇”理论化为“规模偏好”,即在反腐败行动中,同时着重于对低级别官员的大量打击和报道。

“打老虎”和“拍苍蝇”是中国共产党反腐败的策略,即在新的时期,改变反腐败的规模和结构偏好。在党-官员-公众的三元关系中,再通过舆论宣传把这一信号传递给官员集团和公众。通过舆论宣传,一方面可以震慑内部腐败官员,改变其行为的成本和收益,在净化官员集团的同时,改造官员集团,另一方面,对鲜有直接参与的公众发出建设廉洁政府的可信承诺,促进公众政治信任的提高。

但是对于普通公众的政治态度,反腐败的规模和结构偏好却可能产生差异化影响。原因在于,普通公众可能无法有效区分腐败和反腐败,可能会将腐败官员被调查当成腐败本身(4)孙宗锋,杨丽天晴.“打老虎”如何影响公众腐败感知差异?——基于广东省的准实验研究[J].公共行政评论.2016(3):89-107.。这一“混淆论”指出,强力反腐带来的落马官员,尤其是高级别落马官员,可能带来意外后果。

本文利用2015年中国城市治理调查数据和2012—2015年地方反腐落马官员数据集,探究了反腐败结构偏好和规模偏好对于公众政治信任影响,以及若干机制性解释的可能性。我们发现,两种偏好对于公众政治信任存在差异化影响,并探讨了三个中介因素的作用机制,包括公众对反腐败行动的满意度、对政府的清廉感知、对政府权力约束能力的评价。具体而言,查处更多官员会通过上述三种机制显著提高政治信任,查处地方政府高级官员同样会通过提高清廉感知的方式提高政治信任,但反腐败满意度将短期内降低。原因在于虽然过去一个时期腐败形势严峻,但查处的地方政府高级别官员级别和数量仍然超出了公众预期,这一史无前例的反腐败行动对于公众预期的重塑需要时间,2012—2015年短短3年尚不足以平衡公众长期形成的期望与如火如荼的反腐败实践。但反腐败走向标本兼治,全覆盖的制度执行监督机制的完善,将促成公众期望与反腐败实际相适应,政治信任将得到持续提升。

二、文献与理论

(一)转型国家反腐败的深刻动因:绩效合法性依赖

关于腐败后果的研究可谓汗牛充栋,虽然有效腐败理论(5)Leff N H.Economic Development through Bureaucratic Corruption[J].American Behavioral Scientist.1964, 8(3): 8-14; Nye J S.Corruption and Political Development: A Cost-benefit Analysis[J].American Political Science Review.1967, 61(2): 417-427; Huntington S P.Political Order in Changing Societies[M].Yale University Press, 1968.曾经占据一席之地,但目前研究者也已经承认,有效腐败理论仅仅在政府治理缺失或低效的国家中能够一定程度上有利于经济增长(6)Méon P, Weill L.Is Corruption an Efficient Grease?[J].World Development, 2010, 38(3): 244-259.。腐败的有害性得到了众多理论和实证研究的证明。

在经济方面,腐败会直接侵蚀经济的长期增长。腐败造成私人部门人力资本错配(7)Murphy K M, Shleifer A, Vishny R W.The Allocation of Talent: Implications for Growth[J].The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(2): 503-530; Acemoglu D.Reward Structures and the Allocation of Talent[J].European Economic Review, 1995, 39(1): 17-33; Ehrlich I, Lui F T.Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth[J].Journal of Political Economy, 1999, 107(S6): S270-S293.、降低企业扩张的速度(8)Sarte P G.Informality and Rent-Seeking Bureaucracies in a Model of Long-Run Growth[J].Journal of Monetary Economics, 2000, 46(1): 173-197; Svensson J.Eight Questions about Corruption[J].Journal of Economic Perspectives, 2005, 19(3): 19-42.、减弱对产权的保护和技术的转移(9)North D C.Institutions, Institutional Change and Economic Performance[M].Cambridge university press, 1990.,这些都使得私人部门从事生产性活动的激励减弱(10)Mo P H.Corruption and Economic Growth[J].Journal of Comparative Economics, 2001, 29(1): 66-79.。特别地,对于后发国家依赖投资的状况,高度腐败的投资环境首先就会减少外商直接投资规模(11)Wei S, Shleifer A.Local Corruption and Global Capital Flows[J].Brookings Papers On Economic Activity, 2000(2): 303-346; Pellegrini L, Gerlagh R.Corruption’s Effect on Growth and its Transmission Channels[J].Kyklos, 2004, 57(3): 429-456.,也会降低外来援助的使用效率(12)Ross D C, Harmsen R T.Official Financing for Developing Countries[M].International Monetary Fund, 2001.,这些都造成了外来投资规模有限(13)Mauro P.Corruption and Growth[J].The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(3): 681-712.。

同时腐败对政府和社会的各方面都存在负面效应。就政府而言,腐败维持了过度的政府规模(14)Tanzi V, Davoodi H.Corruption, Public Investment, and Growth[M].Springer.、扭曲的支出结构(15)Gupta S, De Mello L, Sharan R.Corruption and Military Spending[J].European Journal of Political Economy, 2001, 17(4): 749-777.和低效的公共投资分配(16)Baldacci E, Clements B, Gupta S, et al.Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries[J].World Development, 2008, 36(8): 1317-1341.。对社会而言,腐败的环境本身使得公众更倾向于腐败(17)Sharafutdinova G.What Explains Corruption Perceptions? The Dark Side of Political Competition in Russia’s Regions[J].Comparative Politics, 2010, 42(2): 147-166; Corbacho A, Gingerich D W, Oliveros V, et al.Corruption as a Self-fulfilling Prophecy: Evidence from a Survey Experiment in Costa Rica[J].American Journal of Political Science, 2016, 60(4): 1077-1092.,产生恶性循环,腐败还与社会不平等(18)Uslaner E M.Corruption, Inequality, and the Rule of Law: The Bulging Pocket Makes the Easy Life[M].Cambridge University Press, 2008.、非法治化(misrule of law)相关,最终造成公众对政府能力的怀疑(19)Caillier J.Citizen Trust, Political Corruption, and Voting Behavior: Connecting the Dots[J].Politics & Policy, 2010, 38(5): 1015-1035.以及政治信任的匮乏。

因而,无论是在民主还是非民主的国家,无论是拥有怎样文化背景的国家,都面临着反腐败的长期任务。对于转型国家,这一选项更为常见,而根源在于他们对绩效合法性的依赖。

中国作为转型国家,越来越依赖于绩效合法性(20)Zhao D.The Mandate of Heaven and Performance Legitimation in Historical and Contemporary China[J].American Behavioral Scientist, 2009, 53(3): 416-433.。传统权威、程序、意识形态等合法性来源在当代中国存在供给不足的问题,实际上,众多转型国家都逐渐演变为绩效合法性(performance based authoritarian regime)为基础的模式(21)Zhao D.The Mandate of Heaven and Performance Legitimation in Historical and Contemporary China[J].American Behavioral Scientist, 2009, 53(3): 416-433.。道德绩效、经济绩效和对国家利益的维护是绩效合法性的三大来源(22)Zhao D.The Power of Tiananmen[M].University of Chicago Press, 2004.,由于腐败本身就是对公权力的滥用,加之腐败对经济增长的负面影响,因而官员腐败对道德绩效和经济绩效都会产生显著的负面影响。由此反腐败成为维护政权的常用选项。有学者证明当经济绩效不佳时,国家会提高反腐败的力度(23)Jiang J, Xu Y.Popularity and Power: The Political Logic of Anticorruption in Authoritarian Regimes[J].Available at SSRN 2641567, 2015.。

除了维系绩效合法性以外,反腐败在转型国家还有其他动因,主要是腐败控制和回应民意。根据透明国际的报告,转型国家大多与高度的腐败相伴,统治者总是期望降低腐败水平。腐败会像其他社会问题一样引发社会抗议,危及政治稳定(24)Gandhi J, Przeworski A.Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats[J].Comparative Political Studies, 2007, 40(11): 1279-1301; Manion M.Corruption by Design[M].Harvard University Press, 2004.,因而回应这种社会关切有利于纾解公众不满。一个腐败的官员在民主社会其支持度会降低(25)Chong A, De La O A L, Karlan D, et al.Does Corruption Information Inspire the Fight Or Quash the Hope? A Field Experiment in Mexico on Voter Turnout, Choice, and Party Identification[J].The Journal of Politics, 2014, 77(1): 55-71.,在转型国家,查处腐败官员很难引发民众反弹。

综上所述,在绩效合法性依赖的深刻背景下,转型国家的各个方面都需要反腐败。

(二)反腐败与政治信任

无论是在所谓民主国家还是转型国家,腐败对公众政治信任的腐蚀效应(trust-eroding effect of corruption)在理论研究和实证研究中都得到了广泛确认(26)Seligson M A.The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries[J].The Journal of Politics, 2002, 64(2): 408-433; Anderson C J, Tverdova Y V.Corruption, Political Allegiances, and Attitudes toward Government in Contemporary Democracies[J].American Journal of Political Science, 2003, 47(1): 91-109; Chang E C, Chu Y.Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies?[J].The Journal of Politics, 2006, 68(2): 259-271; Morris S D, Klesner J L.Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico[J].Comparative Political Studies, 2010, 43(10): 1258-1285; Richey S.The Impact of Corruption on Social Trust[J].American Politics Research, 2010, 38(4): 676-690; 吴进进.腐败认知、公共服务满意度与政府信任[J].浙江社会科学, 2017(1): 43-51.。自然而然,既然腐败腐蚀政治信任,那么反腐败应当是提高政治信任的利器。事实上,反腐败行动在腐败状况相对严重的所谓转型国家中,是抗击腐败、扩大政权合法性来源、维系政治稳定的常用选项(27)Gillespie K, Okruhlik G.The Political Dimensions of Corruption Cleanups: A Framework for Analysis[J].Comparative Politics, 1991, 24(1): 77-95; Duhamel L.The KGB Campaign against Corruption in Moscow, 1982-1987[M].University of Pittsburgh Press, 2010.。在中国,仅仅20世纪80—90年代就曾经出现至少5次反腐败运动(28)Manion M.Corruption by Design[M].Harvard University Press, 2004.。但是这些运动式的反腐败治理最终无法消灭腐败,反而由于转型期暴露出的制度缺陷,而使得腐败形势更为严峻。党的十八大以来,中国反腐败力度和决心都史无前例,大量官员被查处。

新近的一些探讨反腐败对清廉感知、政治信任、政治支持的研究尚未达到一致。其中关键的问题在于,反腐败导致的落马官员增加,公众需要对两个维度的变化进行评价,腐败状况是不是比预想地更加严重,反腐败力度加大是不是取得了自身的认可。如果公众专注于是前者,公众的政治态度会恶化,如果专注于后者,则可能改善。例如,有些学者指出反腐败力度加大不仅不会提高公众的清廉感知水平,反而导致公众清廉感知水平下降(29)孙宗锋,杨丽天晴.“打老虎”如何影响公众腐败感知差异?——基于广东省的准实验研究[J].公共行政评论,2016(3):89-107.,公众对中央地方政府清廉感知也存在差序格局,并且腐败案件的曝光会导致公众出现对中央清廉感知的负面评价(30)倪星,李珠.政府清廉感知:差序格局及其解释——基于2015年度全国廉情调查的数据分析[J].公共行政评论,2016(3):4-20.。另有学者指出反腐败的确提高了公众的政治支持,特别是对最高领导人的支持(31)Zhu J, Huang H, Zhang D.“Big Tigers, Big Data”: Learning Social Reactions to China’s Anticorruption Campaign through Online Feedback[J].Public Administration Review, 2019, 79(4): 500-513.。不过这种积极作用可能存在滞后(32)Zhang Y, Kim M.Do Public Corruption Convictions Influence Citizens’ Trust in Government? The Answer Might Not be a Simple Yes or No[J].The American Review of Public Administration, 2018, 48(7): 685-698.。另外反腐败对于公众政治支持的提高与公众对反腐败行动本身目的的认识息息相关(33)Jiang J, Xu Y.Popularity and Power: The Political Logic of Anticorruption in Authoritarian Regimes[J].Available at SSRN 2641567, 2015; Dai, Y.Anti-corruption Campaigns and Popular Support for Authoritarian Governments[C].APSA 2016 Annual Meeting.。那么,更加精细的研究就应当尝试对反腐败本身进行解构,本文就以此为基础,对反腐败的结构偏好和规模偏好进行了区分。

(三)反腐败的舆论宣传:结构偏好与规模偏好并存

反腐败行动的直接目标是打击官僚集团内部的腐败行为,向公众发出建设廉洁政府的信号,以兑现这一可信承诺,提高政权合法性。在党-官员-公众这一“三元”关系中,中国共产党作为一个行动者,实现反腐败目标的一个重要策略是反腐败的舆论宣传。

反腐败行动中,宣传动员、舆论引导是辅助性的必备工具,通过媒体大规模宣传塑造,在社会上形成反腐的舆论优势,从而使得反腐败达到预期的政治目标,包括震慑内部腐败官员和提高民众政治信任。一方面,公众只能通过大众传媒获取反腐败绩效的信息,鲜有直接参与者,反腐败报道有利于展示党的反腐败决心,另一方面,政府内部的腐败官员也同样受到大众传媒的框架化效应,大量曝光的腐败案件,切实改变了官员行动的成本收益,能够产生震慑作用。因而,可以说,只要是记录在案的反腐败行动,都免不了舆论宣传的动员。

在舆论宣传中,什么样的新闻具有传播学价值。新闻价值(value of news)理论提出了12大因素(34)Galtung J, Ruge M H.The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers[J].Journal of Peace Research, 1965, 2(1): 64-90.,而高级别官员的腐败查处信息符合其中4点,包括出乎意料性(unexpectedness)、精英人物性(reference to elite people)、具体人物性(reference to persons)、负面性(reference to something negative),由此高级别官员的腐败查处报道不断见诸报端,就不足为奇。宣传引导如何才能让人信服,议程设置(agenda-setting)理论指出,增加特定议题的报道就可以影响公众(35)Coleman R M.McCombs D.Shaw D W.Agenda Setting.In Wahl-Jorgensen K, Hanitzsch T(Eds.).The Handbook of Journalism Studies.Routledge, 2009.。因而,反腐败宣传中,高级别官员腐败、众多低级别官员落马信息成为常态。

正如引言中典型的工作总结呈现的,反腐败呈现出结构和规模的双重偏好。这一点不仅符合反腐败本身查处官员群体的结构性特征,也符合宣传舆论中的传播学特征。

但是,反腐败的结构偏好和规模偏好对于公众政治信任的作用却可能存在差异。在心理学研究中,需要与满足理论广为人知,亨廷顿用这一理论解释了经济增长与政权不稳定的关系(36)Huntington S P.Political Order in Changing Societies[M].Yale University Press, 1968.。他指出,经济增长与社会动员之间的不匹配造成的社会挫折感和不满足感会引发政治不稳定。实际上,人们对于符合预期的发展,会表现出较为平静地接受。但是一旦超出个人的预期,例如,突击查处大量官员,有可能因为超出民众预期,反而对公众政治信任造成损害。对于中国而言,存在着公众对中央政治信任高,而对地方政治信任低的差序政治信任格局(37)Li L.Political Trust in Rural China[J].Modern China, 2004, 30(2): 228-258.。民众相信高级别官员是清廉的,因而,突然查处大量官员可能会对公众政治信任造成损害。已经有研究证明公众对中央地方政府清廉感知存在差序格局,并且腐败案件的曝光会导致公众出现对中央清廉感知的负面评价(38)倪星,李珠.政府清廉感知:差序格局及其解释——基于2015年度全国廉情调查的数据分析[J].公共行政评论,2016(3):4-20.。另外,反腐败力度加大可能导致公众清廉感知水平下降(39)孙宗锋,杨丽天晴.“打老虎”如何影响公众腐败感知差异?——基于广东省的准实验研究[J].公共行政评论,2016(3):89-107.。

据此本研究提出以下假设:

H1:反腐败的规模偏好提高公众政治信任;

H2:反腐败的结构偏好降低公众政治信任。

(四)反腐败影响公众政治信任的机制——绩效满意度、清廉感知与制度能力

上文提及,腐败对于经济社会生活各方面会产生负面结果,这些都会对政治信任产生负面影响。反腐败也是如此,其本身执行的质量、执行的效果,对政治制度、社会环境的良性作用,都会反映在公众对政府的政治信任中,因而关系复杂。就直接的短期影响而言,反腐败行动对公众个人政治信任的影响来源包括,对政策本身的评价,即绩效满意度,对腐败形势认知的修正,即清廉感知,对政府制度能力认知的改善,即制度能力评价。

绩效满意度即反腐败的政策满意度,是对反腐败行动产生的各方面影响的一个总体评估,是反腐败行动作用于公众的最直接结果。政策绩效也是公众政治信任的最主要来源(40)Yang Q, Tang W.Exploring the Sources of Institutional Trust in China: Culture, Mobilization, or Performance?[J].Asian Politics & Policy, 2010, 2(3): 415-436.,绩效也被证明在腐败与政治信任之间存在调节效应(41)Zechmeister E J, Zizumbo-Colunga D.The Varying Political Toll of Concerns about Corruption in Good Versus Bad Economic Times[J].Comparative Political Studies, 2013, 46(10): 1190-1218.。反腐败中,人们根据获取的反腐败信息,首先产生对反腐败行动本身,诸如反腐败工作绩效、反腐败制度建设等方面的评价,另外反腐败行动也对社会生活各方面产生影响,最终反映为公众对反腐败行动的满意度评价。倪星和孙宗锋从文化(腐败容忍度)、绩效(反腐败满意度)、信息(受贿与行贿经历)三个方面分析了反腐败力度影响清廉感知程度的作用机制(42)倪星,孙宗锋.政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析[J].政治学研究,2015(1):71-85.。其分析框架指出,反腐败仅直接作用于绩效机制,而文化和信息机制独立于反腐败行动,通过影响绩效评价最终作用于清廉感知。

清廉感知和制度能力评价是反腐败行动下,公众对政府公务人员和政府本身反腐败能力的评价,是反腐败行动期望直接改善的对象。清廉感知即公众对腐败形势的判断,是对社会总体,尤其是其中的公职人员腐败水平的综合评价,反腐败行动可能通过改善公众对政府内部人的信任而提高政治信任。制度能力评价即公众对政府反腐败意愿及反腐败制度建设的评价,反腐败行动可能通过改善公众对政府反腐败制度的信任而提高政治信任。两者对应于公众对公务人员个人的自我约束能力和制度的约束能力的评价,也会直接受到反腐败行动的影响。清廉感知对政治信任的积极作用广为人知(43)Seligson M A.The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries[J].The Journal of Politics, 2002, 64(2): 408-433; Anderson C J, Tverdova Y V.Corruption, Political Allegiances, and Attitudes toward Government in Contemporary Democracies[J].American Journal of Political Science, 2003, 47(1): 91-109; Chang E C, Chu Y.Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies?[J].The Journal of Politics, 2006, 68(2): 259-271; Morris S D, Klesner J L.Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico[J].Comparative Political Studies, 2010, 43(10): 1258-1285; Richey S.The Impact of Corruption on Social Trust[J].American Politics Research, 2010, 38(4): 676-690; 吴进进.腐败认知、公共服务满意度与政府信任[J].浙江社会科学, 2017(1): 43-51.,但是对于反腐败制度本身的评价研究中还鲜有涉及。

三、数据、变量与模型

(一)数据

数据来源于2015年中国城市治理调查和2012—2015年地方反腐落马官员数据集。2015年中国城市治理调查中,本研究专门设计了公众腐败认知、反腐败评价和公众信任等与本研究相关的问题。该调查由清华大学数据治理研究中心设计,由北京大学中国国情研究中心在2015年6—8月执行。调查采用“GPS辅助的区域抽样”与分层多阶段相结合的方法来随机抽取样本(44)Landry P F, Shen M.Reaching Migrants in Survey Research: The Use of the Global Positioning System to Reduce Coverage Bias in China[J].Political Analysis, 2005, 13(1): 1-22.,以有效解决传统户籍抽样中普遍存在的难以覆盖流动人口、户籍资料不精确、人户分离等问题。这项调查覆盖24个省级单位,45个城市,49个城市区级单位,实际抽取符合调查资格的样本5 525个,完成样本3 513个,有效完成率为63.6%。

2012—2015年地方反腐落马官员数据集基于腾讯网新闻频道2016年3月14日发布的“纪委你好,干得漂亮”页面制作(45)参见http://news.qq.com/zt2016/fanfu_ccdi/index.htm,需使用移动设备,登录于2019年11月18日。。腾讯新闻为呈现十八大以来反腐败的巨大成效,独家策划并采集了2012年11月8日至2015年12月31日期间各级纪检司法部门在互联网公开发布的腐败官员信息。该数据集包括了科级到部级的19 344名各级涉腐党政干部资料。本研究从中选取了涉及2015年中国城市治理调查中49个城市区级单位的落马官员数据,并剔除了2015年6月之后的数据。

(二)变量

公众政治信任是本研究的因变量。利用2015年中国城市治理调查中两道问题进行测量,“请问您对中央政府/地方政府的信任程度”,选项从1至4分别是非常信任、比较信任、不太信任和不信任。其中比较信任和非常信任中央政府的比例为91.58%,而比较信任和非常信任地方政府的比例为77.13%,显示差序政治信任存在。本研究利用主成分法提取公众政治信任变量(α=0.775)。

反腐败的规模偏好和结构偏好是本研究关心的自变量。对于规模偏好,本研究基于2012—2015年地方反腐落马官员数据集各区级单位涉腐党政干部总量进行测量。最多的区,公开资料表明最多有16名官员落马。对于结构偏好,通过反腐败中是否有在任书记或市长落马进行测量。根据49个区级单位以及所属的45个城市单位是否有在任书记或市长落马,分别构建了区级结构偏好和市级结构偏好两个变量,有落马编码为1,否则为0。调查涉及49个区中,共有5个区有现任区委书记或区长落马,占比10.2%,在城市层面,共有7个城市有现任市委书记或市长落马,占比14.3%。

中介变量包括公众反腐败满意度、公众政府反腐能力评价、公众清廉感知三个变量。首先,在2015年中国城市治理调查中,“请问您对本市政府反腐败工作的满意程度”一题来测量公众反腐败满意度,选项1至4分别是非常满意、比较满意、不太满意、不满意。结果是选择“非常满意”和“比较满意”的公众比例为62.65%。另外,调查中,受访者还被要求评估政府“约束党政官员行为的能力”,选项1至4分别是非常强、比较强、比较弱、非常弱,本研究将这一问题作为公众政府反腐能力评价的测量。结果是选择“非常强”和“比较强”的公众比例为44.55%。最后,调查中受访者被要求评估6大类各级政府干部中“涉及腐败问题的范围有多大”,包括地方政府官员、中央政府官员、国有企业领导、人大代表/政协委员、警察/税务等执法人员和法官/检察官,选项从1至4分别为几乎没有、不太普遍、比较普遍、非常普遍。描述性统计表明,公众认为存在比较普遍和非常普遍腐败问题的群体依次是地方政府官员(76.58%)、国有企业领导(70.68%)、警察/税务等执法人员(66.64%)、法官/检察官(59.17%)、人大代表/政协委员(57.5%)、中央政府官员(54.57%)。由于该组问题具有一定敏感性,最高有23.9%的缺失值,但是所有受访者均在该组问题中至少回答了一个问题,本研究利用等级项目反应理论(graded item response theory)构建公众清廉感知变量(α=0.916)(46)Zheng X, Rabe-Hesketh S.Estimating Parameters of Dichotomous and Ordinal Item Response Models with Gllamm[J].The Stata Journal, 2007, 7(3): 313-333; 季程远,王衡,顾昕.中国网民的政治价值观与网络抗争行为的限度[J].社会, 2016, 36(05): 64-87; Ji C, Jiang J.Enlightened One-Party Rule? Ideological Differences between Chinese Communist Party Members and the Mass Public[J].Political Research Quarterly, 2019, Forthcoming.。

控制变量包括受访者的人口学变量,包括性别、年龄、受教育年数、党员身份、城乡划分、工作情况、婚姻状况。由于公众对反腐败的认知主要来源于媒体,因而本研究也控制了传统媒介信息、网络媒介信息,以及互联网使用变量。在2015年中国城市治理调查中,询问了受访者“主要通过哪些渠道了解国内外大事”,选项包括官方报纸、电视台、杂志3类传统媒介,以及互联网门户网站和互联网社交平台2类网络媒介,选中任意传统或网络媒介的一项编码为1,否则为0,分别构建传统媒介信息、网络媒介信息变量。互联网使用变量来源于受访者“是否使用过互联网”,“是”编码为1,“否”编码为0。最后纳入了与相关的腐败信息关注和腐败经历变量,问卷中询问了受访者“您在互联网上经常发表/转发下列哪些方面的信息”,其中包括“贪污腐败案件”,选中编码为1,否则为0,对于腐败经历,问卷询问了“有没有为了办事向政府官员送礼”,“有”编码为1,否则编码为0。

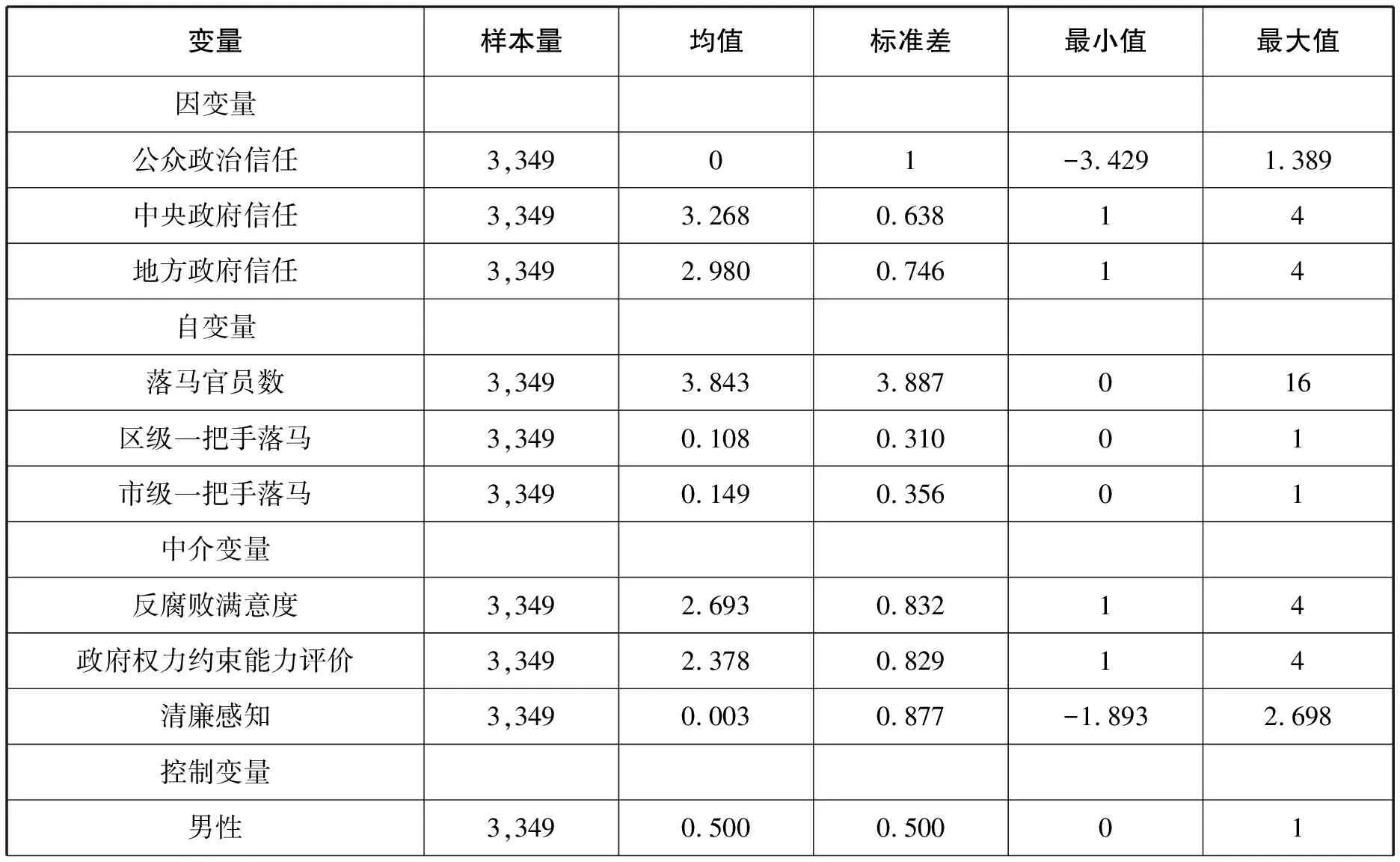

由于缺失值较少,删去所有变量存在缺失的个案,剩余3 349个样本,最终的描述性统计见表1。

表1 描述性统计

续 表

(三)模型

本研究的因变量为公众政治信任,自变量为反腐败的规模偏好和结构偏好。由于公众个人的政治信任是隐藏的,中央政府缺乏足够的渠道获得公众政治信任在不同地区的分布信息,因而十八大以来由中央政府发起的反腐败不会根据公众政治信任而选择性执行,本研究相信自变量和因变量之间不存在明显的反向因果关系。本研究的估计方程如下:

PoliticalTrust=α+β*Scale+τ*Structure+θ*X+γ+ε

其中,β和τ是反腐败规模偏好和结构偏好的系数,也就是本研究关心的未知参数。α是截距项,X是一组控制变量,θ为控制变量系数,γ为省份固定效应,ε为误差项。

中介分析一般采用路径分析和结构方程模型完成,通过事后计算可以得到某个中介变量的中介效应及其显著性水平,一般为Sobel检验(47)Sobel M E.Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models[J].Sociological Methodology, 1982, 13: 290-312; Preacher K J, Hayes A F.Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models[J].Behavior Research Methods, 2008, 40(3): 879-891.。但是近年来因果推断(casual inference)领域的高速发展将中介分析纳入到了这一框架体系中,发展出了因果中介分析方法(casual mediation analysis)(48)Imai K, Keele L, Tingley D.A General Approach to Causal Mediation Analysis[J].Psychological Methods, 2010, 15(4): 309-334; Imai K, Keele L, Yamamoto T.Identification, Inference and Sensitivity Analysis for Causal Mediation Effects[J].Statistical Science, 2010, 25(1): 51-71.。本研究将在中介分析中使用该方法,但是由于干预变量只支持二分类变量,对于连续型变量,依然使用传统方法完成。

四、结 果

(一)反腐败与公众政府信任:规模偏好与结构偏好的影响

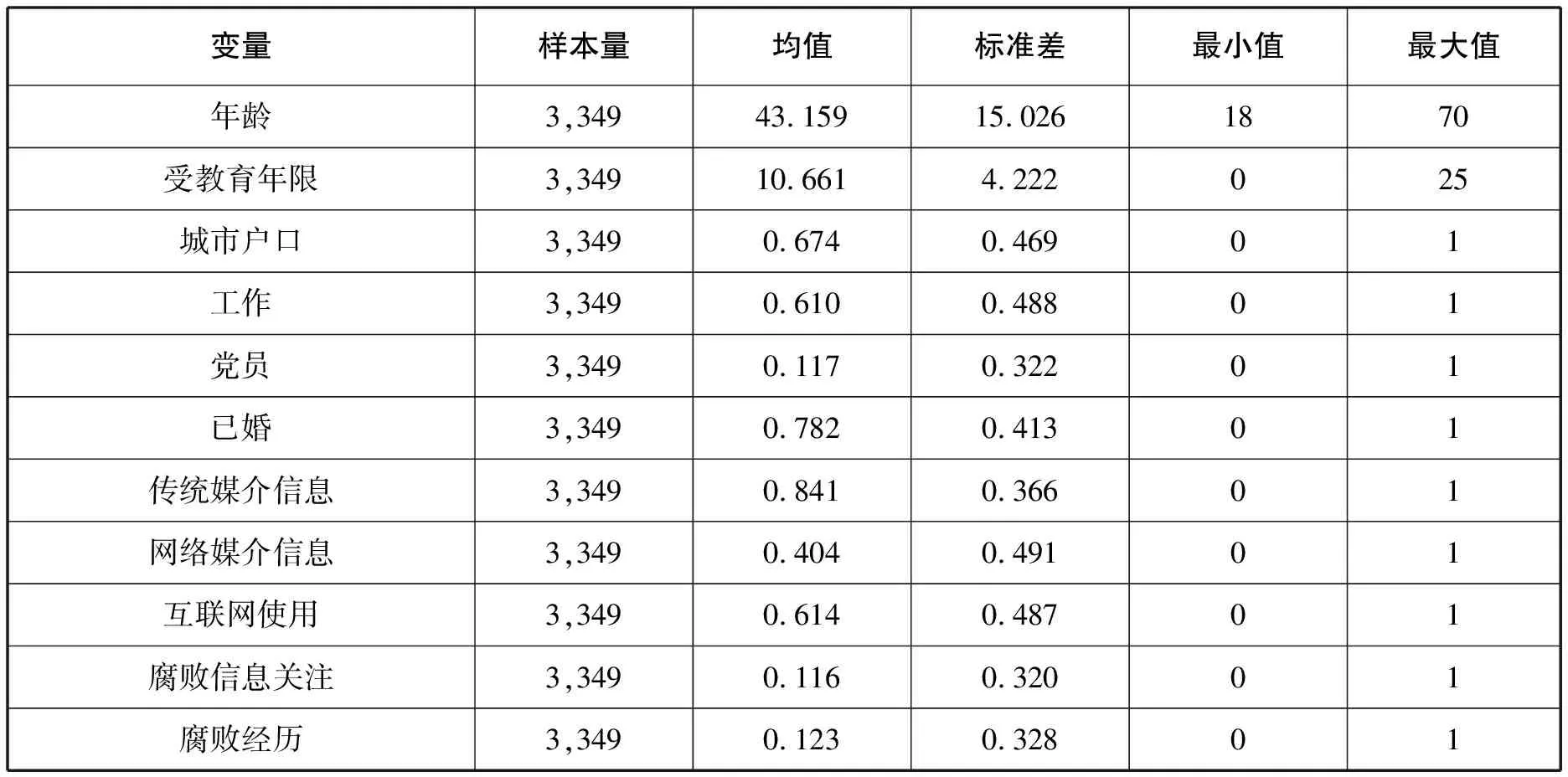

表2呈现了反腐败规模偏好与结构偏好对公众政治信任的回归分析结果。模型1为基本模型,加入了本研究的控制变量以及省份固定因素,模型2在此基础上加入区级政府落马官员数目的变量,以考察反腐败规模偏好对于公众政治信任的影响。模型3和模型4分别加入区级和市级政府是否有一把手落马的变量。最后模型5为最终模型,纳入所有变量。

表2 回归分析结果

续 表

注:括号内为标准误。+p<0.10,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

模型1的结果表明,在控制其他因素后,年老者、党员、使用传统媒介获取信息的公众,与更高的政治信任显著相关,有腐败经历、互联网使用者与更低的政治信任显著相关,腐败经历的结果与之前研究一致(49)倪星,孙宗锋.政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析[J].政治学研究,2015(1):71-85.。模型2-模型4逐步加入规模偏好和结构偏好的相应变量,结果显示,规模偏好对于公众政治信任存在显著的正向影响,模型2中系数为0.034,模型5中为0.032。而结构偏好则存在显著的负向影响,区级一把手落马的系数为-0.231,最终模型中为-0.177,市级一把手落马系数则分别为-0.308和-0.296。模型5的最终结果表明,控制其他因素后,当地每落马一名官员,公众政治信任提高0.032分,而区级一把手如有落马,公众政治信任下降0.177分,市级一把手如有落马的影响更大,公众政治信任下降0.296分。查处区级“老虎”对公众政治信任的负向影响,约等同于查处5.5(0.177/0.032)位区级“苍蝇”,而查处市级“老虎”对公众政治信任的负向影响约等同于查处9.3(0.296/0.032)位区级“苍蝇”。

概括而言,这一部分主要发现:首先,反腐败的规模偏好会提高公众的政治信任,而结构偏好显著降低公众政治信任。其次,查处更高级别的“老虎”带来对公众政治信任的更大冲击。

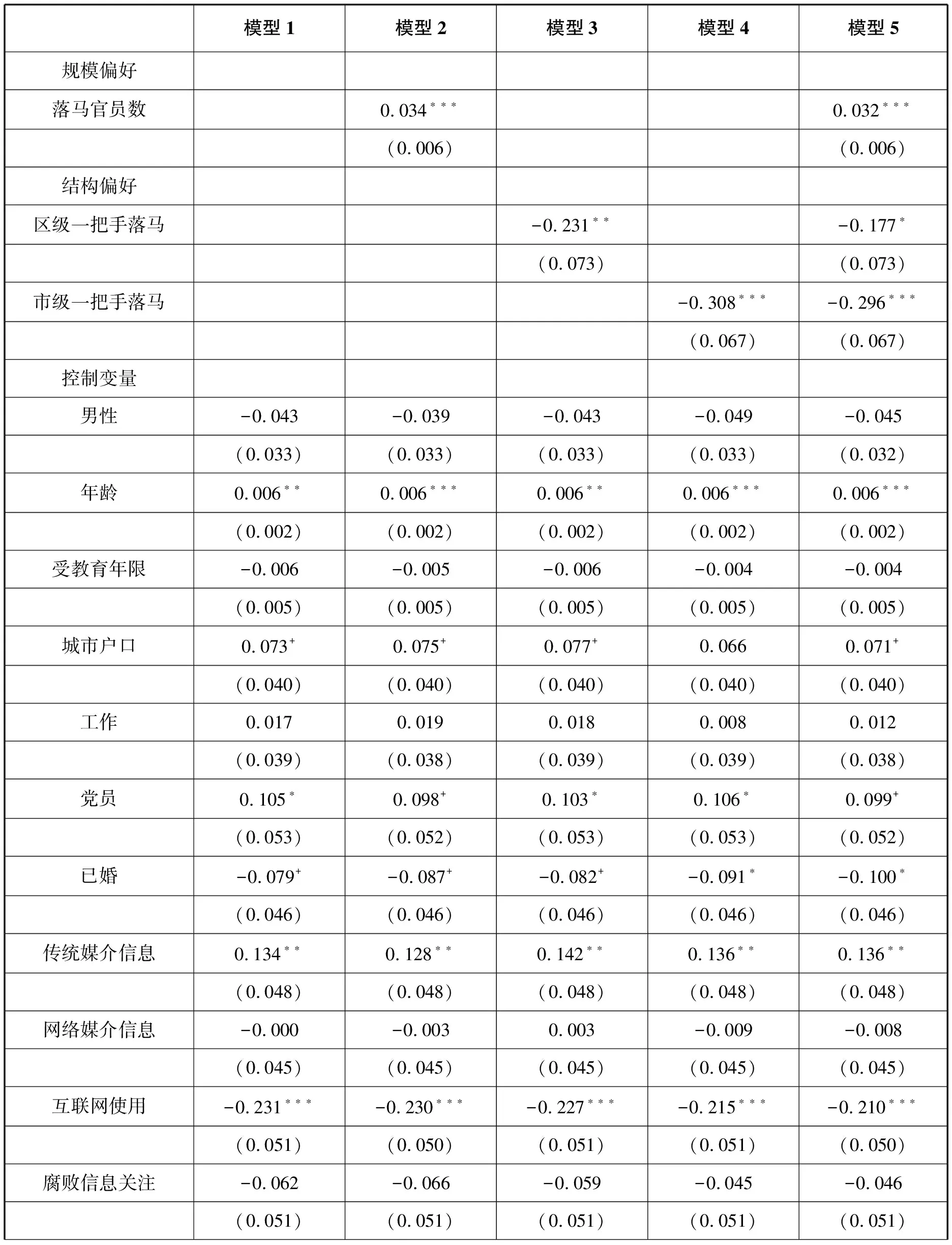

(二)反腐败和公众政治信任关系的中介原因

我们认为反腐败会通过多种途径影响公民的政治信任,我们进一步检验的三条路径包括公众反腐败满意度、清廉感知、公众对政府约束官员能力的评价。中介分析有助于考察反腐败的结构偏好和规模偏好对于公众政治信任产生差异影响的机制原因。三个变量与公众政治信任都存在显著正相关关系。

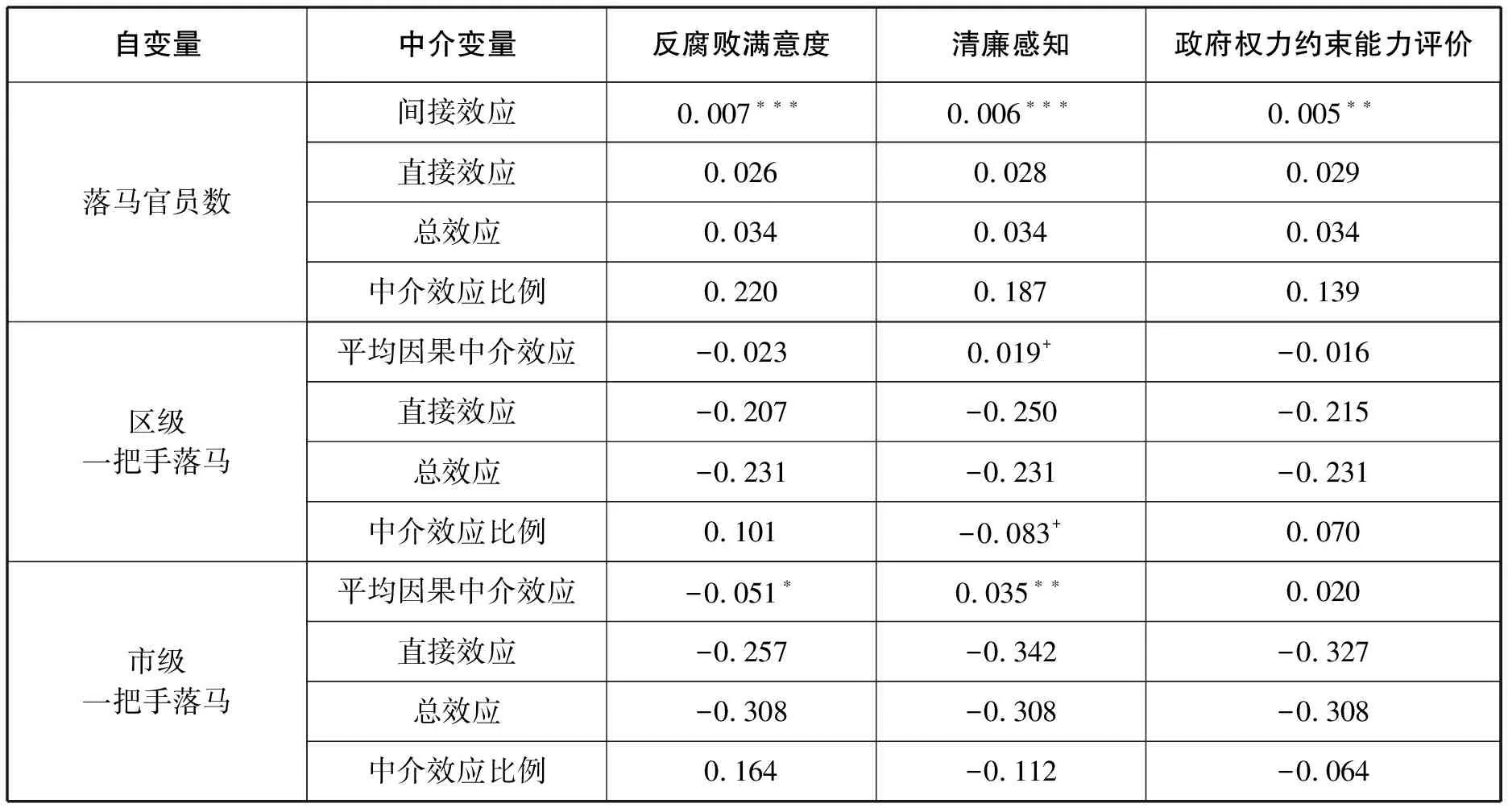

表3呈现了中介分析结果。落马官员数为自变量时,由于因果中介分析并不支持干预变量为连续变量的情形,本研究使用传统中介分析方法,并汇报Sobel检验结果。Sobel检验表明,3个中介变量在落马官员数对公众政治信任的正面作用中都起到了显著中介效应,系数分别为0.008、0.006、0.005,均在1%显著性水平显著。换句话说,反腐败中落马官员的数量会通过显著提高反腐败满意度、显著提高清廉感知、显著提高政府约束官员能力评价的路径,最终提高公众的政治信任。三者的中介效应比例相加可以贡献规模偏好对公众政治信任正效应解释力的54.7%(0.220+0.187+0.139)。

表3 反腐败规模偏好和结构偏好对公众政治信任的中介分析

注:结果基于1 000次准贝叶斯蒙特卡洛模拟。+p<0.10,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

以区级一把手落马为干预变量,因果中介分析表明,仅有清廉感知的因果中介效应在10%的显著性水平显著,且方向为正,即查处区级一把手会通过提高公众清廉感知的方式提高公众政治信任,但是0.019的正效应与直接效应相比过小,总效应仍然高达-0.231,即无法改变查处区级一把手降低公众信任的关系。以市级一把手落马为干预变量时,结果一致,清廉感知的因果中介效应仍然显著,且方向为正,正效应还有提高。存在差别的地方是,反腐败满意度的因果中介效应从-0.023变为-0.051,且变为5%的显著性水平显著,表明查处市级一把手没有起到提高公众政治信任的效果,反而因此显著降低了公众政治信任,且这一中介效应占总效应的比例为16.4%。

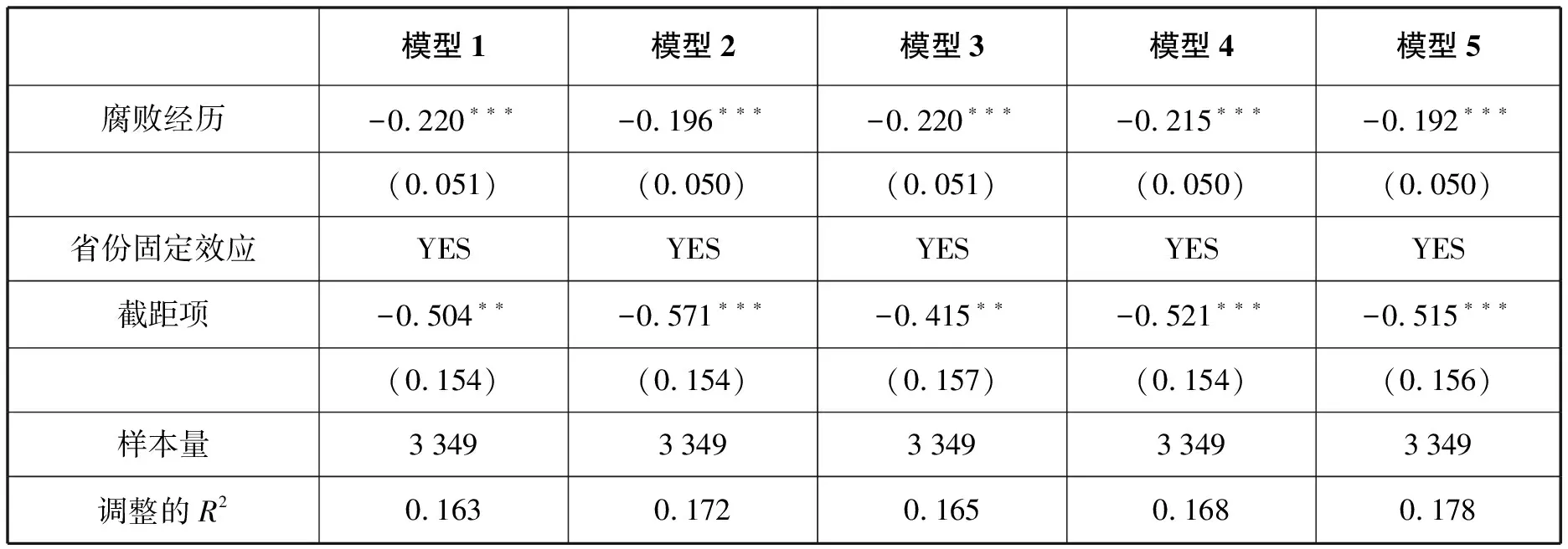

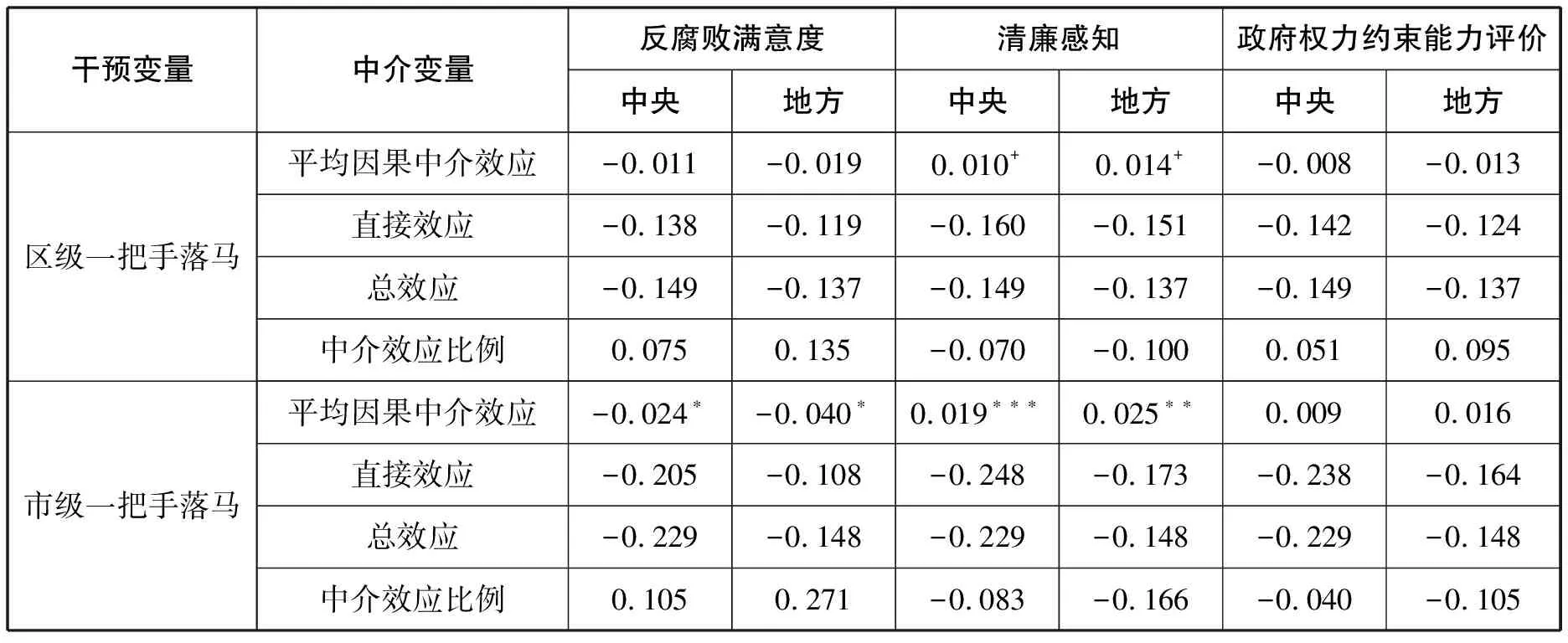

进一步分析反腐败结构效应对公众差序政治信任的中介影响,我们将公众政治信任拆分为对中央政府的信任和对地方政府的信任,其他分析保持不变,分析结果见表4。

表4 反腐败结构偏好对公众中央和地方政治信任的中介分析

注:结果基于1 000次准贝叶斯蒙特卡洛模拟。+p<0.10,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

结果表明,中介变量作用的显著性没有变化。聚焦于反腐败满意度在市级一把手落马对于公众政治信任的影响,由于问卷询问的是对“本市政府反腐败工作的满意度”,因而这一结果符合预期,对本市政府的反腐败满意度的中介效应更高,比例达27.1%,也就是说,查处市级一把手的反腐败结构偏好对于地方政治信任的负效应,反腐败满意度的变化可以解释27.1%的变异。同时,对于中央政府的政治信任,地方反腐败工作满意度也存在中介效应,虽然比例降至10.5%,仍然体现出溢出效应,即公众将对地方反腐败工作的不满归因至中央政府。

以上关于反腐败为何能够影响公众政治信任的分析,有3点发现:首先,公众清廉感知起关键的中介作用,反腐败行动通过提高公众清廉感知的方式,显著提高了公众对中央政府和地方政府的政治信任。其次,规模偏好对反腐败工作的满意度、清廉感知、政府约束官员能力的评价都有显著提高,最终这些中介因素都有利于政治信任的提高。最后,比较查处区级一把手和市级一把手两个变量,一个关键的差别是,查处区级一把手与公众反腐败满意度无关,而查处市级一把手则显著降低了公众对地方反腐败工作的满意度。并且这种负相关关系存在溢出,会伤害对中央政府的政治信任。

需要强调的是,只有查处市级一把手反而通过降低反腐败满意度的路径,降低了公众政治信任,这一违背常识的发现,正与理论部分提到的亨廷顿的解释一致。由于超出常识,查处市级一把手已经提高了公众在反腐败中的期望,导致了公众对反腐败工作的不满,并因此累及政治信任。

五、结论与讨论

本文利用2015年城市治理调查数据和2012—2015年地方反腐落马官员数据集,分析了反腐败的结构偏好和规模偏好对于公众政治信任的差异化影响。在过去一个时期,反腐败的规模偏好通过提高公众反腐败工作满意度,改善公众清廉感知,提高公众对政府约束能力的评价的方式提高了公众的政治信任。然而,反腐败的结构偏好降低了公众的政治信任,这表明中国共产党在反腐败领域显示的坚强决心,查处大量高级官员显示的壮士断腕的勇气,使得公众仍然需要时间来适应这一史无前例的反腐败斗争,特别是重塑对反腐败的政治期望。这一解释与亨廷顿对经济增长与政权不稳定的关系的解释类似。公众的预期与实际的政治现实必须相适应(50)Huntington S P.Political Order in Changing Societies[M].Yale University Press, 1968.。因而,扎实推进反腐败制度建设,提高透明度,促进公众预期的适应,以及持续推进反腐败,满足和回应公众期望,是反腐败工作推向深入的必由之路。

其次,本研究发现反腐败的规模偏好和结构偏好都提高了公众的清廉感知,有力地驳斥了既有研究对反腐败与腐败感知之间存在“混淆论”关系(51)孙宗锋,杨丽天晴.“打老虎”如何影响公众腐败感知差异?——基于广东省的准实验研究[J].公共行政评论,2016(3):89-107.。公众肯定当前的反腐败行动,社会风气的好转切实反映在因为官员落马而带来的人们清廉感知的好转中,公众并不会将腐败官员被调查当成腐败本身。

最后,查处地方小吏在反腐败行动中意义重大,本文发现反腐败的规模通过所有中介变量对政治信任发挥着正面作用,表明公众对反腐败的满意度,清廉感知,政府约束官员能力的评价,都因为反腐败规模的扩大而有所改善,并对政治信任起良性作用。因而,身边的腐败和对身边腐败的查处和宣传,贴近公众切身感知,纾解了差序政治信任格局中对地方政府的不信任,公众获得感更多,有百益而无一害。

本研究结合反腐败大数据和调查数据,初步揭示了反腐败行动与公众政治信任之间的复杂关系,但截面数据的局限性、因果推断方法特别是处理连续型变量的因果中介模型对于本研究未来的进一步完善提供了空间,计算社会科学等技术的发展将带来更多发现(52)郦全民.论计算社会科学的双重功能[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2019(5):6-13.。

- 上海交通大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 服务型领导对公务员创新行为的影响机制

- 机器学习算法的法律规制

- 城市社区治理中个体化的重建