腹直肌外侧入路与髂腹股沟入路治疗髋臼骨折的临床疗效*

徐静,瞿涛,张权,杨云平,黄烈俊,王远政

(1.贵州省铜仁市人民医院 创伤骨科,贵州 铜仁 554300;2.贵州省人民医院 南明分院,贵州 贵阳 550002)

髋臼是髋关节的重要组成部分,由于髋关节负重大,活动度大,因此很容易发生损伤[1-2]。髋臼骨折是由骨盆骨折时耻骨坐骨或髂骨骨折而波及髋臼、也可由髋关节中心性脱位所致,多由于高能量损伤所致,在全身骨折中有较高的死亡率和致残率[3]。针对移位明显的髋臼骨折,手术往往是首选治疗方法[4-5],然而髋臼解剖结构复杂、手术时间长、术中出血多、术后并发症严重,因此依然是创伤骨科医生面临的难题[6-7]。传统的手术入路起于髂前上嵴、经腹股沟韧带上缘至耻骨联合上缘,称为髂腹股沟入路[8-10],该入路虽然能显露髋臼骨折部,但其缺点是需解剖重要的血管神经、创伤大、显露时间长、术中出血多[11]。腹直肌外侧入路是治疗髂臼骨折的一种较新的手术入路方式,即从腹直肌外侧约1 cm处切开腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌进入腹膜后间隙,便于直视下对复杂的髋臼骨折实现复位和固定操作[12-13]。本研究以髂腹股沟入路为对照组,采用腹直肌外侧入路手术治疗髋臼骨折,比较2种手术方式的临床疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2015年1月-2018年6月髋臼骨折患者为研究对象,纳入标准:(1)年龄18~65岁,(2)外伤导致的新鲜闭合性髋臼骨折、且受伤前下肢功能正常,(3)随访时间≥6个月。排除标准:(1)髋臼陈旧性骨折、开放性骨折、病理性骨折,(2) 受伤前有下肢畸形、功能障碍者,(3)失访者 。共纳入髋臼骨折患者30例,随机均分为研究组(采用腹直肌外侧入路)和对照组(采用髂腹股沟入路),研究组男性8例、女性7例,年龄18~64岁、平均(41.31±2.21)岁,前柱骨折4例、前柱伴后半横行骨折3例、双柱骨折5例和横行骨折3 例;对照组男性6例、女性9例,年龄21~61岁、平均(39.80±4.01)岁,前柱骨折5例、前柱伴后半横行骨折4例、双柱骨折3例和横行骨折3例。2组患者性别、年龄和病型比较差异均无统计学意义(P>0.05),提示有可比性。

1.2 手术方法

1.2.1腹直肌外侧入路手术方式 硬膜外麻醉或全麻,平仰卧位,常规消毒铺巾,取脐与患侧髂前上棘连线中外1/3点与患侧髂前上棘与耻骨联合中点之连线为手术切口,逐层切开皮肤、皮下、筋膜,切断腹外斜肌;术中根据不同骨折部位选择3个手术窗口进行骨折的显露、复位和固定,窗口1位于髂肌与腰大肌之间、窗口2位于髂腰肌与髂外血管之间、窗口3位于髂腰肌髂外血管与闭孔神经血管之间;术后留置引流管48 h后拔出,预防性使用抗生素24 h。

1.2.2髂腹股沟入路手术方式 硬膜外麻醉或全麻,平仰卧位,常规消毒铺巾,取耻骨联合上2 cm与患侧髂前上棘处弧形连线作皮肤切口,逐层进入,于髂骨与髂腰肌之间形成外侧窗、在髂腰肌与股动静脉之间形成中窗、在股血管束和精索/子宫圆韧带之间形成内侧窗;根据骨折位置和复位的需要,在3个窗口中完成骨折复位和固定。术后处理同研究组。

1.3 观察指标

记录患者术前及术后血红蛋白(hemoglobin,Hb)水平,术中解剖暴露时间、手术时间、出血量及输红悬液量,术中(血管、神经损伤)及术后(血栓、淋巴水肿)并发症等指标;术后复查骨盆X线片及CT,采用Matta影像学标准进行骨折复位质量评估:骨折移位<1 mm为优、解剖复位,骨折移位1~3 mm为良、复位满意,骨折移位>3 mm为差、复位不满意[14];术后1个月、3个月、6个月、1年回院随访,采用改良Merle d'Aubigne法对髋关节功能进行评价,内容涉及患侧与健侧关节活动度、步行及髋部疼痛的对比,总分0~18分、18分为优、15~17分为良、12~14分为可、小于12分为差[14]。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 一般临床资料

研究组患者解剖显露时间、手术时间、术中出血量及术中输血量均低于对照组,术后Hb明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01);研究组和对照组患者术前Hb的差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般临床资料Tab.1 Comparison of exposure time,Hb,operation time,blood loss and intraoperative transfusion volumes between the two

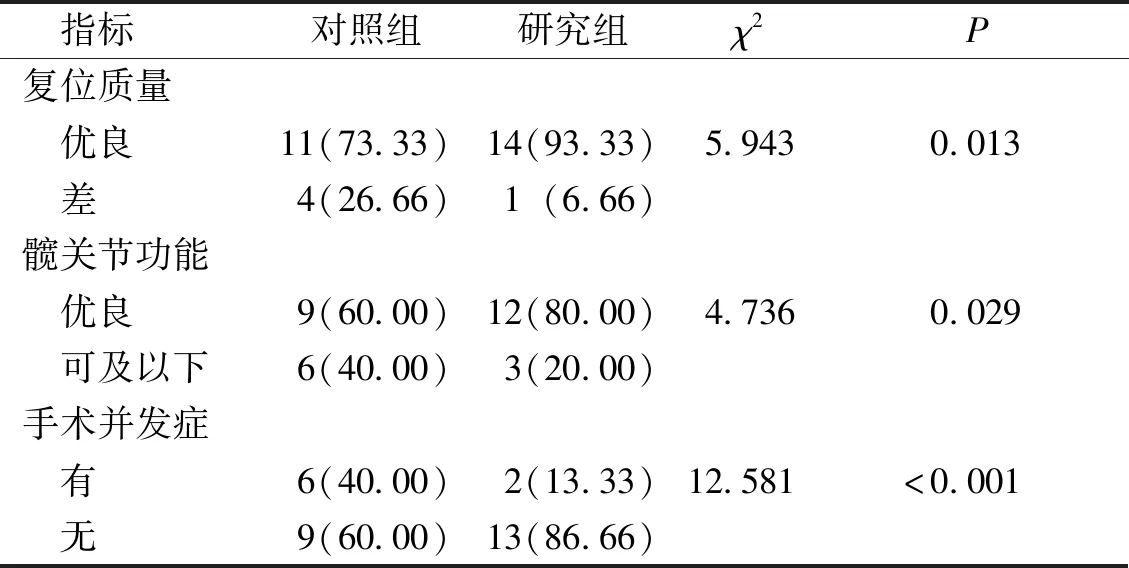

2.2 手术复位质量、关节功能优良率及术后并发症发生率

研究组患者复位优良率和髋关节功能优良率高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);研究组患者术中发生血管及神经损伤2例,术后未发生血栓及淋巴水肿病例;对照组患者术中发生血管及神经损伤3例,术后发生血栓及淋巴水肿3例;研究组患者并发症手术并发症发生率明显低于对照组,差异有高度统计学意义 (P<0.001)。见表2。

表2 两组患者手术复位质量、关节功能优良率及并发症发生率比较[n(%)]Tab.2 Comparison of postoperative fracture reduction quality,excellent rate of joint function and incidence of complications between the two groups[n(%)]

3 讨论

髋臼骨折的手术治疗被称为是创伤骨科领域金字塔尖端的手术之一,也是创伤骨科医生追求解决的难题,尤其对于某些复杂的髋臼骨折,要获得满意的解剖复位及可靠的内固定难度很大[15-16]。因此,手术入路的选择对髋臼骨折的治疗效果至关重要。传统前方手术入路主要是髂腹股沟入路,但该入路操作复杂,手术时间长,出血量多[17-18];对于髋臼高位骨折,不能在直视下复位,且学习曲线较长[19-21]。近几年来,腹直肌外侧入路因其在显露单侧骨盆前后环的解剖结构上具有独特的优势,逐渐被越来越多的临床医生接受[22-23]。本研究中研究组患者解剖显露时间、手术时间、术中出血量及术中输血量均低于对照组,术后Hb明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01);研究组和对照组患者术前Hb的差异无统计学意义(P>0.05),分析原因主要是因为腹直肌外侧入路解剖路径是通过皮肤、皮下、腹外斜肌腱膜,切开腹外斜肌,由髂腰肌与腹膜之间的自然生理间隙进入,直达骨盆,从皮肤到显露骨盆环路径短、解剖结构简单,有效缩短了显露时间;同时该入路所显露的范围包括同侧的耻骨上支、髋臼顶、髂骨翼、四边体、骶髂关节、部分骶骨翼,几乎涵盖了半个骨盆环,为手术复位提供了较大的空间,且髂外血管、闭孔神经均在髂腰肌与腹膜之间的自然生理间隙内,容易解剖显露,易于保护,因此手术时间较短、术中出血较少。骨盆髋臼骨折复位质量的优劣,在很大程度上取决于手术入路为复位操作所提供的空间,而髋臼骨折的解剖复位又决定了术后髋关节功能的满意程度。本研究中研究组患者复位优良率和髋关节功能优良率高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05) ;研究组患者手术并发症发生率明显低于对照组,差异有高度统计学意义 (P<0.001) ,结果与大多数文献报道相同[24-26],提示良好的显露为骨折的复位提供了足够的空间,特殊的视角容易显露“死亡冠”(髂外血管和闭孔血管的交通支),同时又避免了对股血管的暴力牵拉,因此可以有效减低了术中神经损伤、大出血以及术后血栓形成、淋巴水肿等并发症的发生。

综上所述,腹直肌外侧入路治疗骨盆髋臼骨折具有手术时间短、显露范围大、术中出血少、复位良好、术后髋关节功能满意、并发症少等优点,临床疗效优于传统的髂腹股沟入路,值得临床推广。