“工匠精神”贯穿于大学生职业道德教育的研究

——基于福建省若干高校调查

王秋艳

(福建工程学院,福建 福州350118)

结合大学生的心理状况、精神需求特征,积极推动将工匠精神贯穿于大学生职业道德教育中,已成为颇具研究意义的事情,也是当今高校应当面临的一项紧迫任务。因此,设计了关于工匠精神贯穿于大学生职业道德教育中的调查问卷,此次发放问卷1050份,回收1019份,有效率为97.1%。问卷设计共分为三个维度,依次为:关于工匠精神的认识、关于工匠精神的培育、关于工匠精神的运用。在运用SPSS24.0的条件下,进行了频次分析和交叉分析,细致地了解以上三个维度需求的具体情况,从而积极探究将工匠精神贯穿于大学生职业道德教育中的有效途径。

1 维度一:“工匠精神”的认知

1)从调查统计的数据来看,大部分学生对工匠精神略知一二,但对其内涵的把握趋于表面化

问及“工匠精神的能力素质构成有哪些”时,91.7%的学生认为是“认真”,有17.8%的学生认为答案是多元的包括“认真、严谨、负责和专注等”。由此不难看出,大部分青年大学生有听说过工匠精神这个词,但对其理解却还是停留在字面上和表面化。

2)大学生对于获取对工匠精神的认知途径过于单一化

当被问及“您是从什么途径听说过工匠精神”时,32.2%的学生都选择了“网络”,也有38.6%的学生选择了“亲戚朋友”,仅有15.5%的学生认为是“学校”,选择“学校讲座和交流会”选项的也只有12%,可见,大学生了解工匠精神的途径较为单一,更多的是通过线上的网络平台:例如QQ、微博、微信、易班等〔2〕。然而通过线下如学校组织的讲座、研讨会、交流会等了解工匠精神的途径较为少见。

3)有部分学生对于工匠精神的理解存在偏颇,趋于功利性

对于回答“您对工匠阶层的社会解读”的问题时,有81.5%的学生认为是“不分职业、拥有精益求精的品质追求的工作人员”,但仍然有超过五分之一的学生认为是“任何就业人员”。当被问及“对工匠精神的错误解读有哪些”,有91%的大学生认为是“唯技能,轻理论”,也有近10%的学生认为是“一个优秀的工匠,不仅要有高超的技艺,还需要一定的理论基础和科研能力”。可见,大学生对于工匠精神的信度还有待提升,有些学生甚至认为工匠精神会误导大学生的错误价值观,有部分学生自身对于工匠精神的了解存在一定的偏颇。

2 维度二:“工匠精神”的培育

维度一的数据分析对大学生对于工匠精神的认知状况有一定的了解,基于学校立体化教育,更好地推进工匠精神的宣传教育就显得尤为关键了。了解大学生对于高校进行工匠精神培育的认同度,也让探索培育工匠精神的有效渠道有案可稽。

1)高校教师在工匠精神的培育中被赋予了神圣的职责,更有大学生认为“高校教师是工匠精神培育的主体”,淡化学生自身的主体地位

当问及“您认为教师在工匠精神的发挥中具有怎样作用”时,76.8%的学生都认为是“言传身教,对学生起主导作用”,22.6%的学生选择的是“丰富了工匠精神的职业多样化”。可见,大部分学生觉得高校培育工匠精神的主体是学校老师群体,而不是大学生群体,这种观点淡化了学生在培育中的主体地位,使大学生在工匠精神培育中的主导价值旁落。

2)学校的课堂教育、特别是专门的思想道德课堂成为了大学生工匠精神培育的主渠道,而“实践教育平台”无形之中被忽视

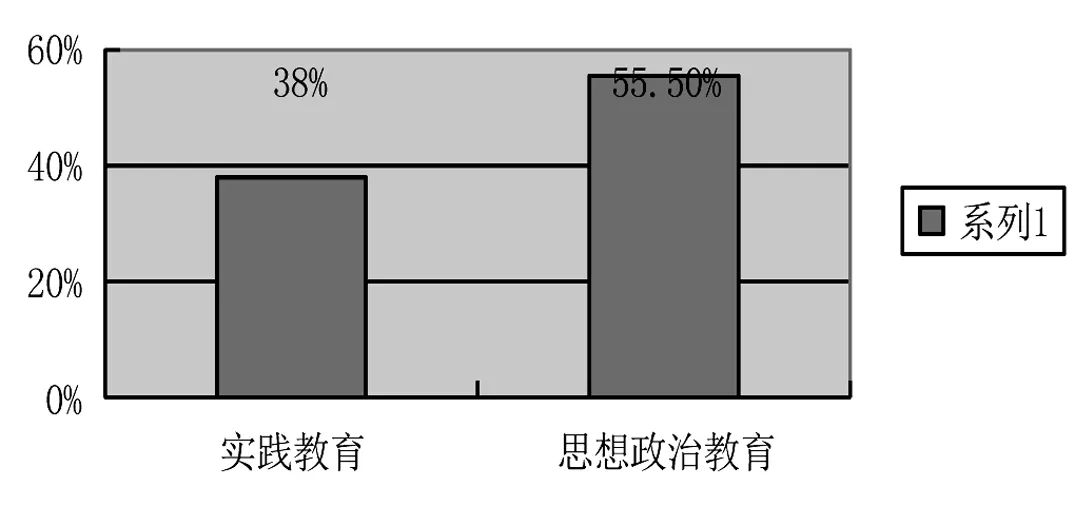

当问及“您认为高校应该怎样培养工匠精神”,36.8%的学生认为应该是“设立专门思想政治教育课程,宣传工匠精神”,如表1所示:问及“课堂教育中的工匠精神应该要怎样体现”只有38%的大学生认为是“实践教育”,有55.5%的学生觉得应该是“思想政治教育”。可见,课堂教育已被认为是高校工匠精神培育的第一课堂,但不少的学生仍然觉得实践教育在培育中的作用不大。

表1 课堂教育中的工匠精神应该要怎样体现

3 维度三:“工匠精神”的运用

将工匠精神蕴涵的精神理念和科学内涵融入到大学生日常的职业道德教育中,发挥其对提升大学生职业道德素养和树立正确职业道德价值观的关键作用。

1)大部分学生对于工匠精神的职业要求在于宏观上的解读,关于其对职业道德的内在影响力理解不够透彻

工匠精神是一种非常重要的职业精神,当大学生们被问及“您认为工匠精神的职业要求有哪些”时,69.4%的学生认为是“中国经济转型升级发展的需要”,而选择“是学生就业和个人发展的现实需要”的仅有22.6%的学生,不难看出,大部分学生可以从国家经济发展的宏观层面解读工匠精神的职业要求,然而关于工匠精神对自身内在的职业道德素养的影响理解不够全面。

2)学生希望高校第一课堂活动成为培养工匠精神的主渠道和主阵地,但是例如“实践教育”、“就业创业教育”和“校园文化熏陶”等多元平台却没有得到青睐

当问到“工匠精神融入职业道德教育中的平台有哪些”,67.7%的学生选择了“思想道德教育课堂和专业课堂”,17.7%的学生选择了“实践教育”,仅有7.9%的学生认为“校园文化的熏陶”。可见,许多大学生还是比较容易接受第一课堂活动教育平台,对于第二课堂活动没有有效地运用。

4 将“工匠精神”融入大学生职业道德教育中的路径探析

根据上述数据的分析,我们更深地入了解了大学生对工匠精神的认知情况,当代青年大学生对于工匠精神具有一定的了解,但大部分只是停留在较为浅显的认知理解上,对工匠精神的科学内涵和精神实质领悟较欠缺,更谈不上如何将工匠品质融入到未来的职业生涯中。因此,一方面,提高大学生对于工匠精神认同感,使之成为自身职业道德教育中内在的精神品质,在日常的学习生活中内化于心,外化于行;另一方面,要极探索工匠精神贯穿于大学生职业道德教育中的有效途径,从而帮助大学生提升职业道德素养和树立正确的职业道德观。

1)以第一课堂教学为主渠道,增强大学生对工匠精神认可的自觉意识

思想是行动的先导,要让这种工匠精神、品质为学生所接受,最关键的是使其被学生所了解并从思想上认可〔3〕。因此,要加大高校对工匠精神的宣传教育力度,发挥高校第一课堂教学主渠道的功能。首先,发挥专业课堂的工匠精神教育功能,通过专业理论教授、专业技能训练、专业实践活动培育大学生的工匠品质;其次,发挥高校思想政治理论课堂对工匠精神教育的主阵地作用,根据大学生成长成才和认知规律,对不同年级的学生因材施教,将工匠精神的科学内涵和精神理念融入思想政治理论课程中〔4〕;最后,发挥大学生就业创业教育课堂的重要作用,在教学环节的设定中,通过模拟现场招聘会等形式,积极引导大学生以工匠精神所蕴含的能力素质标准正确认识评价自己。

2)以第二课堂活动为抓手,活化大学生“工匠精神”培育的手段

以第二课堂活动作为大学生理论学习和社会实践的桥梁,为大学理论课提供了宽广的“智力背景”。因此,要积极依托第二课堂活动,将教育与实践相结合,不断丰富工匠精神的科学内涵。一方面,将工匠精神学习融合到大学生的社会实践锻炼中,将学校教育直接与社会实践接轨,使学生对工匠精神“知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之愈明”,做到真正领悟并能够内化为个人的道德素质,进而学以致用,知行合一;另一方面,将工匠精神的宣传教育与大学生喜闻乐见的实践形式相结合,借助积极向上的校园文化活动,体育、科技、学术等教育活动,结合如校报、校刊、校内广播电视等各种载体和传统节庆日、重大事件和开学典礼、毕业典礼等各种关键节点不断丰富工匠精神培育的形式,增强认同感,使大学生工匠精神的培育达到一种“入芝兰之室,久而自芳”的完美效果,真正入耳、入脑、入心〔5〕。

3)以校园网络为重要载体,拓宽“工匠精神”培育的渠道

网络是社会信息化发展的典型代表,对人们思想观念的形成起着十分重要的作用。据相关数据统计,截至 2019年6月,据中国互联网信息中心统计,中国网民规模达到8.54 亿人, 2700多万的全国在校大学生就在其中。不难看出,高校已经成为社会“网络化”的前沿,高校要积极依托校园网络重要载体,合理利用网络资源,从而不断拓宽工匠精神融合与大学生职业道德教育的渠道。一方面,注重微博微信的“微力量”,巧妙运用校园网络资源,采用赋予趣味性又不乏教育性的网络语言方式,将较为抽象化的工匠精神的价值理念形象化。此外,凭借各种网络新媒介,将工匠精神的精神内涵以声音、图片、视频等流媒体的形式展现出来,增强大学生的认同感;另一方面,发挥易班“不一般”作用,在校园网络系统中开设专门的职业教育课,把工匠精神中凝结的“敬业”“精业”等精神贯穿于学生的职业道德教育中。依托易班将精益求精、认真勤勉的工作态度,爱岗敬业、尊师重教的职业道德要求,守正创新、持之以恒等职业精神融合到广大青年大学生的日常教育学习中,提高自身的综合竞争力。