心理学课程设置与循证思维能力的培养

吴 莹 曹 迪

一、问题的提出

社会工作专业始于欧美,学科本土化和在地化是中国社会工作近几十年的发展目标。①卫小将:《社会工作与社会问题——中国本土化理论与实务的探索》,北京:社会科学文献出版社,2014,第70页。为了促进本土社会工作教育的发展,培养大量专业化的社会工作人才被认为是有效的路径。党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中提出要建设宏大社会工作人才队伍,《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020)》将建设社会工作人才队伍列为六大人才队伍之一,党和国家对社会工作人才培养的重视,反映了当前我国对社会工作人才的高度需求,还促进了全国各大院校社会工作专业的产生,每年国内有近200多所院校招收专、本、硕、博等不同层次的社会工作专业学生,数量还在日益增长。②戚欣:《我国社会工作人才的特点及培养》,《社会科学战线》,2007(6)。面对人才的高需求和专业学生数量的激增,如何培养、怎样培养是国内社会工作专业教育亟需解决的议题。虽然政府部门相关文件明确规定了社会工作专业培养目标和大致的培养策略,如《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》《社会工作专业人才队伍建设中长期规划(2011—2020)》③《社会工作专业人才队伍建设中长期规划(2011—2020年)》,中华人民共和国民政部官网,http://jnjd.mca.gov.cn/article/zyjd/zczx/201301/20130100406268.shtml,2012年4月27日。,但是有学者指出我国当前社会工作人才培养陷入“学科定位模糊、实践性削弱、专业多元化束缚”的发展瓶颈①周林波:《本土化社会工作人才培养模式初探》,《社会工作下半月(理论)》,2009(12)。;也有学者从实践教学角度分析我国当前社会工作人才培养中存在着课程设置过于理论化、实习基地形同虚设、缺乏健全的实践教学评价体系等弊端②朴美兰:《民族社会工作实践教学困境及对策思考》,《黑龙江民族丛》,2018(1)。,如何培养社会工作专业人才还在不断探索中③董志峰:《对我国高校社会工作专业人才培养的思考》,《社会工作》,2012(10)。。

社会工作专业自身具有特殊性,其专业诉求包括两方面:服务于现实生活和对服务、实践的总结及研究。与之对应,随着社会工作教育专业化的推进,借鉴国外社会工作教育的发展经验以及对我国的启示,国内有学者认为专业教育人才培养也应遵循两个目标,即将学生培养成为积极实践、乐于实践的“实践者”和能对服务实践进行总结、判断、及时调整服务策略的“科学家”。④杨文登:《社会工作的循证实践:西方社会工作发展的新方向》,《广州大学学报(社会科学版)》,2014(2)。然而,当下中国社会工作本土化过程中面临的问题是过于强调实践化,忽略学科本身作为社会科学属性的科学化和研究化。

循证社会工作实践模式也称“证据为本”的社会工作实践模式(evidence-based practice model)。⑤Manuel Jennifer I.,Mullen Edward J., Fang Lin(eds).Preparing Social Work Practitioners to Use Evidence-based Practice:A Comparison of Experiences from an Implementation Project.Research on Social Work Practice,2009,19(5):12-16.近年来,循证实践逐渐成为社会工作教育的主导范式,这已是目前社会工作领域诸多研究者、教育者及实践者的共识。⑥何雪松:《证据为本的实践的兴起及其对中国社会工作发展的启示》,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2004(1);杨文登:《循证实践:沟通研究与实践的桥梁》,《中国社会科学报》,2013(9);郭伟和、徐明心、陈涛:《社会工作实践模式:从“证据为本”到反思性对话实践——基于“青红社工”案例的行动研究》,《思想战线》,2012(3)。循证实践模式始于20世纪90年代初的西方发达国家,它不仅仅体现在社会工作的社会实践需求中,同时也体现在社会工作人才培养体系的需求中,尤其是高等院校的专业教学过程。有研究者认为中国本土化的社会工作教学也应采取循证社会工作的导向。⑦马凤芝:《社会工作实践模式的演变及对我国的启示》,《中国青年政治学院学报》,2013(2)。国外学者Bruce A. Thyer提倡在社会工作教育中设置心理学课程来培养专业学生的循证思维。⑧Bruce A. Thyer. Social Work Education and Clinical Learning: Towards Evidence-based Practice? Clinical Social Work Journal, 2007,35(1):25-32.课程内容主要包括心理咨询与分析、临床心理学和心理测量。通过效果评估得知,该课程对于提升专业学生的循证思维和实践能力具有显著效果。

将循证思维运用在社会工作专业教育中,有助于帮助我们建构从实证思维视角培养社工学生的专业能力。基于这点,回顾当下社会工作专业课程教学改革,较多研究者进行了广泛探讨。例如,有学者在《社区工作》教学方法改革一文中强调专题式、案例式、项目式和参与式教学法的显著作用⑨庞文:《〈社区工作〉课程教学方法改革的探索》,《社会工作》,2015(2)。;有研究从人本主义范式出发勾勒出社会工作专业课程的设置模式⑩关信平:《当前我国专业社会工作的内在能力建设及其对社会工作教育的要求》,《社会建设》,2017(4)。;有些研究注重社会工作课程教学设计模式的合理性⑪⑪ 朱眉华:《社会工作专业课程的设计理念与方法》,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2004(1)。⑫ 林诚彦、卓彩琴:《对社会工作专业本科教育核心能力本土化的实证探索——兼对社会工作专业核心主干课程体系的反思》,《社会工作》,2012(7)。;以及对社会工作课程设置的本土化问题进行反思⑫⑪ 朱眉华:《社会工作专业课程的设计理念与方法》,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2004(1)。⑫ 林诚彦、卓彩琴:《对社会工作专业本科教育核心能力本土化的实证探索——兼对社会工作专业核心主干课程体系的反思》,《社会工作》,2012(7)。。上述成果对我国社会工作专业课程的发展起到促进作用,但是在培养学生专业能力、实证思维、专业实践与科研结合等方面较少涉及,而且发现多数社会工作课程改革仅仅从社会工作学科本身出发,缺少社会工作专业外围学科,包括心理学、社会学、人类学、人口学等学科视角的介入,缺少从跨学科合作培养的角度汲取对学生进行专业能力培养的思路。而教学研究的重要成果恰恰体现在学生专业能力培养效果上。

心理学课程作为社会科学知识体系中的一种,能够提供以科学思维的视角去研究个体的训练。基础心理学课程为学生提供个体性的微观心理研究,应用性心理学课程提供社会心理和文化视角的问题意识,实践性心理学课程又为学生提供现实和临床等方面的问题意识训练。从教学模式上来说,心理学课程通过丰富多元的课程和学科内容,以心理学偏好实证的学科体系为平台,介绍引入社会心理学的实验法以及临床心理学的干预研究为主的实证研究方法,培养提出问题、验证假设及分析问题的实证思维,同时激发学生从问题出发,改善传统课堂学生被动分析案主问题、缺少对案例干预和验证性反思的思维现状等。

鉴于此,本研究在社会工作领域循证研究的基础上,以一所大学(以下简称M大学)社会工作专业的课程设置为例,通过课程建设、教学过程回顾与梳理、课程培养效果评估,以及对教学成果产出进行总结和呈现,探讨培养社会工作专业学生循证思维能力的有效路径。

二、循证思维的概念及操作化

(一)循证思维的概念引入

循证思维是循证社会工作实践中的一种思考方式,它是引导实践者的逻辑框架。实践者在此框架下根据研究者提供的最佳证据、管理者做出的规划与协调,参考相关的实践指南、标准或手册,考虑实践对象具体特征而产生的一种注重科学依据的实践思维方法。循证思维产生于循证实践,循证实践最早来源于循证医学(evidence-based medicine),它强调医生对病人的诊断、治疗、预防、康复和其他决策都应该建立在当前最佳临床研究证据、临床专业知识技能及病人的价值观三者整合的基础之上。之后被广泛地应用到心理学、管理学、社会学、精神疾病学以及社区矫正康复等众多领域。①杨文登:《循证实践:沟通研究与实践的桥梁》,《中国社会科学报》,2013(9);D. L.Sackett.Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM(2nd). London:Churchill Livingstone,2000, p.1.1999年,美国加州大学伯克利分校的甘布里尔(Gambrill)②E. E.Gambrill. Evidence-based Practice: An Alternative to Authority-based Practice. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services,1999, 80(4): 341-350.教授首次将循证实践引入社会工作领域,根据研究证据及其重要程度,将实践模式分为权威实践与循证实践两类,前者注重实践者从个人经验、专家意见和理论知识中寻找研究证据;后者强调实践过程中研究证据的科学性。2008年出版的《社会工作百科全书》第20版中将循证思维词条正式收录并定义为一种教育实践范式③Terrym, Davis L. E. Encyclopedia of Social Work (20th ed.). New York: Oxford University Press, 2008, p.158.,这也标志着社会工作教育开始注重循证导向。国内学者④黄利梅:《高校教师教育理念中的循证思维研究》,《社会科学论坛》,2015(6)。认为教育中的循证思维是通过打破“自我封闭、自我控制、相互独立”为主要特征的传统型教学决策体系,形成一种开放、包容、自由的循环型师生学习组织,使教师更加审慎地将最佳证据运用到教育实践的过程。

(二)循证思维在专业教学中如何被操作化

麦克尼斯(McNeece)和赛伊尔(Thyer)①Mcneece, C. A., Thyer, B. A. Evidence-based Practice and Social Work: Journal of Evidence-based Social Work, 2004, 1(1): 7-25.等国外学者认为循证思维应包含最佳证据、临床专长和案主的价值等三个核心要素。国内学者杨文登从研究者的研究证据、社会工作专业技能、案主的独特性三个方面对循证思维的内涵进行了明确定义。

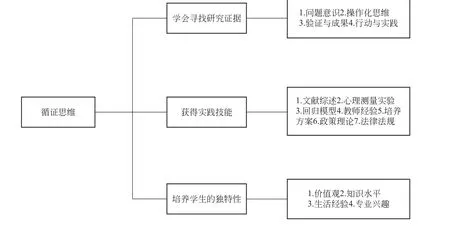

图1 循证思维的结构要素

综上所述,结合已有的研究经验、循证社会工作的教育模式以及心理学课程的特点,本文将循证思维定义为:社会工作专业学生通过与任课教师进行双向的互动,依照个体的主观需求,在实践中发掘可利用的各种研究证据去取代个人的经验主义,摒弃臆断式的思维取向,将思维模式与科学研究证据紧密结合起来,形成一种更加理性化、循证化、科学化的思考方式。专业教学中的循证思维应包含以下三个要素(参见图1)。

1. 学会寻找研究证据。循证社会工作实践模式中的关键一环是获取最佳研究证据。研究证据从宏观的角度看是社会工作专业教学中的理论来源、发展脉络及国内外学者的观点和科研动态;包括专业教学人才培养方案的诉求;体现为国家政府及相关部门制定的社会政策、法律和法规;还应表现为社会中的伦理道德规范和文化的敏感性。从中观的角度看研究证据是教师与学生互动达成的观点一致性;亦是学生阅读文献中提取的核心要素、课堂作业的实践反馈及教学模式的多样化。从微观的角度看可以是社会工作实务的介入方法、课堂上采用的教辅资料;体现为心理学课程体系的设置(基础性、理论研究性和应用性);包括问卷法获得的研究数据及质性访谈中获得的第一手资料;还表现为教师个人的经验总结、学生的专业兴趣和需求及家长、企业和社区的期待等。在众多的研究证据中需要教师对其进行分级化处理,给予批判性地评价,通过课堂互动、小组书会等形式将研究证据分发给学生,提升专业实践的有效性。过程中还应注重研究证据的逻辑关系,统筹发展、科学兼顾,才能使最佳证据牢固地建立在社会工作专业教育之上。

2. 获得专业实践技能。社会工作专业的学科属性是以培养学生的实践技能为主要任务,实践性成为人才培养方案的第一要义。美国社会工作协会(NASW)2008年出台的《专业伦理守则》②National Association of Social Workers Code of Ethics. http://www.Social workers.org/pubs/code.asp. on February 10,2013,2008:4.01c.中明确指出:培养社会工作者的实践技能作为专业能力胜任的伦理要求。这种专业实践能力主要体现在一下几个方面:(1)寻找研究问题。社会工作专业是一门兼顾理论与实践的应用性学科。服务理念来源于实践又扎根于社会,主要目标是通过人与环境的互动,赋予案主自主解决问题的能力。通过专业实践,感知社会时事热点动向,突破原有从文献和语言中发现研究问题的瓶颈,挖掘具有社会价值的研究问题,使专业服务更具现实意义。(2)综合运用多种研究方法。社会工作专业实践中,根据调查对象群体的性质以及研究问题的方向性,可选择的方法有问卷调查法、焦点组访谈法和实验法。在实践的过程中使学生熟练掌握各种研究方法的使用技巧、适用范围及明确方法的优缺点,选择最恰当的方法去解决问题。(3)问题操作化的思维训练。明确研究问题、选择研究方法之后,从多维度将研究问题进行操作化,使其变成多个可测量和可评估、检测的具体变量。研究证明,社会实践可以训练并强化专业学生问题操作化思维的定式。(4)验证与成果反馈。将实践中所收集的数据通过构建回归方法模型去匹配研究问题和研究假设,检验数据和假设的真实有效性。如若实践数据较好地印证了研究问题和假设,按照论文写作范式,将数据成果变成具体的实证研究论文。

3. 培养学生的独特性。课堂教学的最终目标是让学生具有多元价值观、尊重案主独特性的能力。教学过程中,教师是帮助学生答疑解惑的专家,学生是重要的行动者和参与者,他们自身的独特性会对循证教学效果产生重大影响。社会工作实践中提倡的“接纳”理念就是强调接案过程中尊重案主自身的独特性,增强案主的自决意识,社会工作教育也应如此。课堂上的同学来自不同地域,受不同文化影响,其家庭背景、教养方式、经济状态、社会阶层、社会心态等因素对学生的思维方式、学习能力和实践能力产生深远影响。不同的学生拥有着不同的价值观,价值观是学生学习与实践的重要指南。这使得学生们在具体实践和专业实习中会选取不同的研究方法和研究范式,产生不同的研究结果。因此,在循证教学实践中要求教师尊重学生个体的独特性,积极探索研究的新领域、摸索教学的新方法、挖掘互动的新模式,根据从专业学生自身特点和研究兴趣出发为其寻找和匹配最佳证据,提升实践的科学性。

三、教学目标体系及专业实践

(一)课程教学培养目标

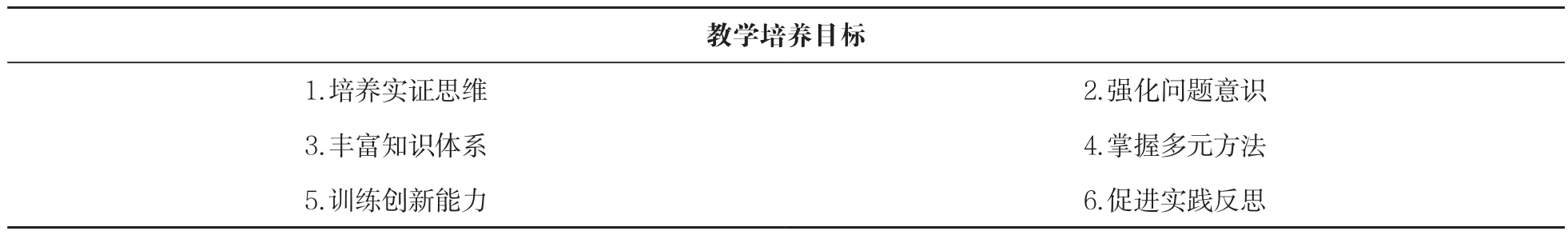

借鉴和结合社会工作专业循证思维,本研究将通过课程教学及实践、专业实践等形式将培养学生以下六个方面的能力(参见表1)作为教学研究的目标。

1. 培养学生的实证思维

实证思维是指人们在探索事物的发展、规律过程中凝结而成的一种具有客观性和科学性的思维方式。实证思维相比经验思维来说本身更具有科学性、精确性和批判性。实证思维能够指导学生在研究问题、挖掘证据和检验假设的过程中始终坚持求真务实的科学态度。在中国社会工作专业教育近几十年的实践中,社会工作教育者有相似的共识和总结:社工实践及教学培养中不够重视实证思维的培养,在实践和研究中多以研究者和社工本人的生活经验为主,缺少理论提取及论证。研究者认为在传统的社会工作课堂模式中,教师依然停留在讲授理论、概念、关系等书面层次,学生们没有很好地掌握专业的价值理念和实践方法,缺乏专业自信,仍旧是经验思维为主。①向德平:《中国社会工作教育的发展取向及其反思》,《社会科学》,2008(5)。

心理学学科特点是较为重视实证思维,从研究方法上来看,以问卷、实验法为主,强调对研究信度、效度、可重复性的论证;临床心理学强调对案例的记录和分析;在研究方法和范式上有一套成熟的学科规范体系可以遵守。在较多社会工作问题研究中,心理学的这种范式有较大的应用,比如前面提到的系统综述能力,元分析能力,随机对照实验能力,准实验研究能力,相关研究能力等,这些能力都可以在心理学课程系统化训练中获得,特别是在基础心理学课程(普通心理学)和理论应用心理学体系(社会心理学和文化心理学)课程训练中获得。

表1 六大教学培养目标

2. 强化学生在关照社会现实中寻找问题意识的能力

“实践者”是社会工作专业人才应具备的基本特质,如何及时、有效地回应社会现实问题、解决社会问题是社工人才的基本素质。但是,在社会现实中找到问题意识并非仅仅依靠个人经验和生活阅历就能获得,问题意识获得需要社会科学系统化的训练,是一种需要在丰富庞大的社会科学知识系统下才能获得的思维。因此,如何解决中国社会工作实践中仅仅依靠个人主观经验和生活阅历去成为一名社会工作者的现状,回应现实的问题,需要从社会工作教育和人才培养做起。

3. 完善和丰富学生的系统性知识体系

本研究中从基础、理论和研究、应用和实践三个角度设置心理学课程,具有丰富性、系统性和立体性,这种框架式的课程设置和培养模式能够培养学生的系统性思维,使学生在大学四年本科社工学习中,得到持续的、系统的训练,对形成实证思维、培养问题意识等其他方面具有巩固和提升作用,同时也能够满足学生对丰富专业知识学习的需求,改善社工专业依靠经验从事实践、缺乏理论和知识等现状。

4. 掌握多元化的研究方法

如前所述,在循证社工理念中,对社工的要求是将“研究者-实践者”进行统一的,即具备研究者提供研究证据的能力,作为实践者具备对实践结果进行总结和反思的能力。心理学课程对这种能力的培养具有得天独厚的学科优势。在方法论的层面上,心理学具有强烈的实证诉求;在对因素和变量分析示范性操作模式方面,心理学可以提供以下方法:实验干预的对比研究设计;变量之间的相关关系分析研究,变量之间因果关系分析研究,对研究方法本身反思的元分析研究等。同时,心理学课程体系也能训练学生对证据处理进行统计分析的能力。总之,心理学提供的多元化研究方法能够帮助社会工作研究改善研究方法较弱、评估手段单一、研究和实践干预缺乏说服力等弱点。

5. 训练学生的实践与创新能力

本研究将以课程设置为载体,同时结合M大学为学生提供的校级、院级和社会学系的科研资助经费及学术实践活动,鼓励学生依托心理学课程教学成果,进行科研项目申请、参与大学生科学创新训练项目实践、将专业实习结果进行推广等方式,促进社会工作专业本科生开展研究和实践活动,巩固教学成果,提升专业能力。

在前期的教学实践中,我们也做过相应的尝试,例如将去实习基地进行的参与观察和干预实践以毕业论文、创新实践等形式进行总结推广;将在《普通心理学》《社会心理学》《心理咨询》《文化心理学》等课堂上完成的作业,通过申请科研项目或创新项目实践形式展现出来。在之前的教学实践中,社工专业学生以社会调查报告、社会工作干预研究为主体形式成功申报并参加校级“孝通杯”大学生学术创新、国家挑战杯、创青春等创业创新实践项目,并取得相应名次。同时,学生也通过参与教师主持的科研课题,进行专业学习和实践。

6.促进学生对实践进行观察、反思、总结和研究的能力

建构主义下的学习理论是指学生从经验(具体实践中提炼、凝结而成的主观事实)中积极地构建自己的知识和意义。①吴建设、丁继安、石伟平等:《基于建构主义理论的高职实践教学体系的整体构建》,《中国高教研究》,2004(11)。其核心理论主要包括:知识、技能的习得不是被动的,而是在实践中主动积累的。教学过程强调教师的指导作用和学生的主观能动性。认知与经验的双向互动,赋予经验特殊意义,实践情境对学习的促进作用,培养学生在实践中建构知识的能力,使学生具有“实践者”的能力同时,也具有作为“研究者”的反思能力。

(二)课程教学与专业实践设置

依据M大学社会工作专业课程设置和培养体系(2014—2018年)、M大学社会学系社会工作专业培养方案(2018—2022年),从心理学课程设置的理念、结构、实施过程、培养成果评估几个方面,探讨现有社会工作培养方案的合理性和局限性,以及对社工学生专业能力的培养效果等。针对上述方案和目标体系,M大学社会学系社会工作课程设置由课堂教学与实践教学设置两部分构成。

图2 循证思维的培养路径

当前M大学社会学系社会工作课程设置包括课堂教学与课外专业实践,因此心理学课程设置在课堂和实践的大框架下,其培养目标也按照循证社工思维的结构要素,即培养社工人才“实践者-科学家”的模式,将心理学课程按照研究性质分为基础性心理学课程、理论与研究性心理学课程、应用性心理学课程三种(参见图2)。每个层次给学生提供的知识训练和体系不同,三个层次相互补充形成系统化和框架性的心理学课程体系。

1. 课堂教学设置

具体教学环节包括教学角色定位及准备环节:教师是获取研究证据的引领者和辅助者,学生是学习知识、获取系统训练、形成专业思维模式的实践者。在互动过程中,教师与学生“两位一体”对数据进行反馈和评估。提出掌握“心理学”研究范式,让学生熟知并践行循证社会工作的实务步骤和基本研究方法。

教学参考书籍准备环节:课程的参考书籍包含了国内外优秀心理学大家的著作。如彭聃龄的《普通心理学》①彭聃龄:《普通心理学》(第四版),北京:北京师范大学出版社,2012。,理查德·格里格和菲利普·津巴多《心理学与生活》②理查德·格里格、菲利普·津巴多:《心理学与生活》(第十六版),王垒译,北京:人民邮电出版社,2017。,施塔的《情绪心理学》,钱铭怡的《心理咨询与心理治疗》,R.Sommers-Flanag的《心理咨询面谈技术》,戴维·迈尔斯撰写、侯玉波等翻译的《社会心理学》,吴莹、韦庆旺、邹智敏的《文化与社会心理学》③吴莹、韦庆旺、邹智敏:《文化与社会心理学》,北京:知识产权出版社,2017。。以这些国内外参考书籍为主,让学生深刻理解循证心理学的研究范式。

教学文献期刊阅读环节:“循证思维”心理学课程应用教学模式最具有特色的环节就是大力倡导学生阅读中英文心理学重要期刊中的论文。中文期刊如《心理科学进展》《心理发展与教育》《中国临床心理学学杂志》等。英文期刊如Journal of Personality and Social Psychology、Psychological Science、Social Psychology and Personality Science、Journal of Consulting and Clinical Psychology等。

教学实践应用环节:按照循证思维实践研究范式,以心理学课程为载体来开展社会工作专业教学活动。教学形式与“循证社会工作”本土化实践过程模式一一对应。④彭少峰、张昱:《循证社会工作的本土模式、实践限度与可能价值——以南通循证矫正为例》,《学习与实践》,2015(2)。将信息、需求转化成可操作的研究问题——提前让学生阅读指定的教材章节,勾画出学习内容的主体框架,对某一问题提出自己的想法和见解。匹配、寻找最佳证据——确定研究问题之后,组织学生精读有关这一领域最新的中外文献,主要厘清论文的研究方法、概念的操作化以及理论应用。尤其数据收集、分析处理等能力的培养。

(1)基础性课程

基础性心理学课程设置的主要目标是让学生熟识基础心理学知识概念和能力的培养。具体课程为《普通心理学》。《普通心理学》是研究心理现象最一般的规律,提供心理学最一般的知识⑤彭聃龄:《普通心理学》修订版,北京:北京师范大学出版社,2001,第2页。,即研究个体心理状况,包括认知、情绪、动机、能力和人格。认知是人的最基本心理过程,包括感觉、知觉、记忆、想象、思维和语言等。在授课的过程中还会通过心理实验去验证某些心理学理论、心理学现象,帮助学生理解和掌握心理学的基本原理和概念。通过心理学实验的训练,来培养“实践者”的循证思维。

(2)理论与研究性课程

理论与研究性心理学课程开设的主要目标是注重学生理论及研究性心理学知识体系及能力培养。具体课程有《社会心理学》及《文化心理学》。社会心理学是一门研究社会条件或者社会结构是如何影响个体或群体的社会性心理活动①俞国良:《社会心理学》,北京:北京师范大学出版社,2007,第4页。,以及社会问题和社会行为发生机制的一门学科。它能帮助群体对其社会行为进行干预和调控,帮助个体对自身和他人的行为进行理解和调节。该课程主要讲解一些群际行为相关的心理学和社会学理论,注重分析某一社会问题或现象背后产生的心理因素和社会机制,有助于培养专业学生的问题意识,营造一种研究性的课堂氛围。《文化心理学》从学科发展脉络上讲是社会心理学研究的进一步推进,着重分析引发个体或群际行为产生的社会文化因素。该课程学习过程中,有利于培养学生的文化敏感性,塑造性格的独特性,拓宽审视研究问题的领域,采用多元方法决问题和多维视角分析问题,为科学研究积累经验。

(3)应用性课程

应用性心理学课程又称实践性课程,课程目标是强化应用及实践性心理学知识体系及能力培养。具体课程包括《变态心理学》和《心理咨询》。《变态心理学》是研究异常心理和行为及其规律的一门心理学分支学科。②刘新民:《变态心理学》,北京:人民卫生出版社,第6页。变态心理学从心理学角度出发,以生物心理社会模式为指导,研究异常心理的表现与分类,探讨其原因与机制,揭示异常心理现象的发生、发展和转变的规律,并把这些成果应用于异常心理防治实践。该课程内容形式与最初的临床循证社会工作具有高度的一致性。在变态心理学的教学实践中,每个环节都突出了以专业学生临床实务能力为基础的实践性教学原则的重要性。③杭荣华、刘新民、凤林谱:《变态心理学课程的实验教学改革探索》,《医学信息》,2010(3)。整体实践教学环节采用情景表演法、机构见习法、多样式自主学习法、双向组织管理法以及教学效果评估法等步骤,增强学生的临床操作技巧,增进学生对专业价值的理解和认同。这样的教学实践模式充分体现了“科学家-实践者”这一循证思维理念。《心理咨询》这门课程课堂部分主要讲授心理咨询的理论、心理咨询的过程和心理咨询的技术。实践部分主要开设了心理咨询模拟演练和心理咨询游戏体验等,即通过人际关系,运用专业的心理学方法,帮助来访者建构积极自我的过程。④钱铭怡:《心理咨询与心理治疗》,北京:北京大学出版社,1994,第2页。这门课程主要采用案例教学法、角色扮演法、团体咨询法、行为训练法等形式培养专业学生实践操作的能力。

通过前期调研和了解,这一系统化课程体系设置在国内较多高校中并不多见,具有丰富性和独特性。国内社会工作专业心理学课程多局限于(1)基础性课程+(2)理论研究课程,或者(1)基础课程+(3)应用实践性课程的结合,或者仅仅有(1)、(2)、(3)的某一种心理学课程,较为单一,缺乏系统性知识体系培养。对比欧美高校较为成熟的社工专业课程设置,我们也发现,心理学课程在社会工作专业所占比重较大,课程设置基本依据以上提到的基础心理学知识体系、理论研究性心理学知识体系和应用实践性心理学知识体系培养进行。将这三个层面的培养体系用在中国社会工作专业人才培养中,这也是社会工作教育本土化的实践尝试,是本文的创新之处。

2. 实践教学设置

实践教学部分是课堂教学延伸的重要载体。其主要目标是培养专业学生的实践技能;主要任务是让学生操作与实践心理学课堂中所涉及的相关心理学实验,掌握心理学实验的方法和操作流程,强化循证思维模式及问题意识。实践教学设置还通过心理要素量表的测量去收集和分析数据,促进学生匹配、获取研究证据的能力。①张昱、彭少峰:《走向适度循证的中国社会工作——社会工作本土实践探索及启示》,《福建论坛(人文社会科学版)》,2015(5)。循证社会工作的一个核心环节就是从实践中获取研究证据,这也与实践教学设置目标相照应。循证思维中的专业实践技能培养是教学实践的重要操作指南,通过实践教学设置和社会调查的训练去提升专业学生的科研实力和论文写作水平。

(1)课堂实践:为了丰富课堂的趣味性和激发学生的专业兴趣,运用情境演绎和案例重现法等实践教学形式代替原有的理论方法枯燥式说讲,学生也通过实践体验掌握了心理学的概念和方法,更是培养了“实践者-科学家”这种循证思维。考核方式上改变了“一张试卷定乾坤”的传统方法,注重学习及实践过程的重要性,采用阶段考+期中考+期末考+平时成绩等综合考核来判定学生最终的学习成绩。阶段、期中和期末考也打破常规试卷的形式,而是通过社会实践与调查形成一篇实证研究性的论文或调查报告。通过新形式的作业要求,鼓励动员学生参与社会实践、进行针对现实问题的科学研究,在实践和研究中,巩固知识和相应的研究方法,提升研究总结和写作的能力。

(2)专业实习:根据M大学社会学系社会工作专业人才培养方案(2018—2022)中规定,专业学生实习时长须满800个小时,要根据自己的研究方向选择实习岗位,实习期结束阶段需要形成1万字左右的实习报告。实习学分的设置,促使学生积极地参与到专业实践中去。经过多年来专业的发展与建设,已与多处社会机构和公益组织建立实习关系,形成具有心理特色的社工专业实习基地,对学生进行课堂知识之外的能力训练和实践。例如,本校心理咨询中心,北京市、长沙等地相关精神病防治医院和精神康复机构等。专业实习要求的规定及实习基地的建设与发展,为学生循证思维和能力培养奠定了实战平台。

四、循证思维培养的成效分析:培养学生作为“科学家”的研究能力

经过系统化心理学课程的学习,学生(研究者)通过广泛阅读外文文献,形成了敏锐的社会问题视角,掌握了扎实的理论基础和研究方法。在长期专业实习中已经获得了大量的研究数据和调查资料,对某一社会问题有了更深刻的理解。在循证思维的指引下,专业学生发挥主观能动性并依据自身感兴趣的领域进行证据的评估和反馈,即实践项目、科研成果的发展。本文根据多年来的教学经验将带有数据和实证研究性质的成果分为课堂教学成果、科研项目成果、实习项目成果等三种形式。

(一)课堂教学成效分析

循证思维课堂模式的一个重要创新点在于课程考核方式的变化,教师采取让学生提交具有数据实证性的形式论文作为期中、期末考试的成绩评定依据,该做法突破了常规限制,激发学生参与社会实践的兴趣,在实践过程中敦促学生更好地发现问题、强化知识、巩固方法、训练思维和培养能力。这种以运用课堂知识为目标、完成课程作业为手段、形成论文产出为结果的教学形式,无疑是社会工作教学改革的一大亮点。其次,2019年4月,担任心理学课程的教师还指导班上三名同学参加M大学第七届“孝通杯”大学生社会实践创新大赛。学生根据教学课程要求完成的论文《流动妇女家庭暴力调查报告——基于北上广深的实证分析》《东北国企在岗职工补充性就业状况及影响性因素分析》《社会流动信念在家庭压力与考试焦虑之间的中介作用》等在大赛中获奖。

三项科研实践成果从选题立项、研究问题的操作化、调查问卷的设计、被访人群的访谈设计到数据分析都是循证思维指导下心理学课堂教学模式的具体化再现,充分体现了新型课堂改革的成效。师生通过相互配合,促进课业成果有效产出,是循证思维融入社会工作教育的一次初探,更是深入贯彻落实《国家中长期教育发展规划纲要(2010—2020年)》中强调的“加快从教育大国向教育强国、人力资源大国向人力资源强国”①《国家中长期教育发展规划纲要(2010—2020年)》,中央政府门户网站,www.gocv.cn,2010年7月29日。的转变目标。这也是本教学改革项目践行应用型社会工作人才培养体系的尝试。

(二)科研项目产出的成效分析

课题项目的开发与服务是中国社会工作发展的主流趋向,同时也是中国社会工作与国际接轨的重要表现。②王圣军、张绮莹:《社会工作专业应用型人才培养实践教学模式研究》,《广东工业大学学报(社会科学版)》,2010(6)。西方发达国家以及我国港澳台地区的社会工作,多以项目服务的形式开展,这就要求社会工作教育中注重培养学生的循证思维以及实践操作能力,是实用型社会工作人才培养的方向。科研项目成果产出是学生能力路径培养的重要一环,也是教学效果评估的主要依据。在新型课改的教学实践下,涌现了学生的许多科研项目。

2016年,在该人才培养体系下,社工专业学生以《不同类型社区内精神康复机构社区辐射力的比较研究》和《农村学龄儿童不良饮食行为的形成逻辑与机制探究》为题的两项社会实践项目得到清华大学基金会的资助,以及成功申报基金会项目:《少数民族群体的社会认同情境性机制研究》。2017年社工专业的研究生成功申请并主持校级大学生科研创新训练项目《少数民族大学生群体社会认同、社会公平感和幸福感的关系研究》。和科研项目同时进行的也有学生的研究论文写作与发表训练。例如《大学生自我价值感调查与分析》、《萨提亚模式在青少年暴力犯罪防治中的运用》③曹迪、暴楷静、陈明慧:《萨提亚模式在青少年暴力犯罪防治中的运用》,《现代农业研究(社科版)》,2018(6)。、《稀缺心理机制对微观与宏观决策过程的影响》④郭亚星、吴莹:《被建构的“重要”与“紧急”:稀缺心理机制对微观与宏观决策过程的影响——评〈稀缺:我们是如何陷入贫穷和忙碌的〉》,《社会发展研究》,2018(4)。、《社区康复模式中青少年精神病患者的家庭功能改善研究》⑤任丽蒙、吴莹:《社区康复模式中青少年精神病患者的家庭功能改善研究》,《广州社会工作评论》,2018(1)。等学生科研论文在相关期刊发表,显示了教学改革的有效性。

(三)专业实习中的科研成效分析

当前,众多高校的教师认为社会工作专业课程改革、人才培养方案体系建设都应强调学生专业实习和从实习中产生问题意识的重要性。⑥莫光辉:《高校全程互动开放式教学模式建构途径探索——以广西大学〈医务社会工作〉的教学改革为例》,《社会工作》,2015(4);夏权威:《高校社会工作专业实践教学改革的探讨》,《教育探索》,2013(7);路幸福、王刘飞:《高校社会工作实验教学的主要问题与改革路径》,《社会工作(学术版)》,2011(11)。学生将课堂上培养的循证思维以及习得的理论和方法应用到专业实习中,促成了大量的研究成果产生。2019年本科生根据专业实习完成的毕业论文《精神康复实践中的社会-心理模式:以乌鲁木齐市某医院为例》《藏族文化对老年丧偶女性的心理支持功能研究》《家庭因素对抑郁症的影响》体现了心理学课程对学生实证思维及研究能力的影响。2019年研究生在专业实习的基础上撰写的毕业论文《去机构化社区精神康复中的再机构化研究——以H精防康复园为例》《社区治理视角下不同类型社区精神康复实践比较——以B市H区为例》《大学生群体的社会心态研究》等都是学生扎根于实践、反思于实践的结果。

通过社会工作教学目标和教学实践中对学生循证思维和能力培养的路径建设,结合多年来的教学经验,科研实践成果得知循证社会工作与心理学课程在专业方法架构上具有内在的契合性。

五、总结与反思

随着循证社会工作的不断深入发展,越来越多的专家学者强调专业研究的实证性①拜争刚、吴淑婷、齐铱:《循证理念和方法在中国社会工作领域的应用现状分析》,《社会建设》,2017(4);何国良:《久违的实践研究:创造社会工作学的路向》,《中国社会工作研究》,2017(2)。,开展的社会服务项目和社会治理中需要更高的科学性和针对性②李全利:《循证实践:社会工作介入民生治理精细化的价值定位》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2018(2)。,具有扎实的理论基础和雄厚研究实力的服务型人才是当今社会工作专业人才培养的目标导向。社会工作教育应紧跟发展潮流,通过改革传统的教学模式、授课方式、培养形式,注重理论与实践的相互促进作用,在理论中发展实践,实践中建构理论。本文详细地介绍了循证思维的概念及构成要素,结合“实践者-科学家”这一循证范式,将循证思维在教学实践中操作化成科学研究证据、专业实践技能和学生独特性三个核心要素,在此基础上通过心理学课程设置、教学过程回顾等手段探讨培养社工学生循证思维的具体路径。

实践教学改革证明:通过系统性的心理学课程体系建立、专业实习和实践基地搭建、科研实践成果产出三条路径已达到了课程教学改革的目的——使学生用研究者的眼光看问题、成为研究性实践的行动者、保持高度的文化敏感性。这种文化的敏感性③程红艳:《文化敏感性教学:理解“外来者”、“少数人”和“沉默者”》,《南京社会科学》,2013(3)。主要体现为教学过程中教师要创造和保持灵敏的文化环境、尊重文化差异和价值取向、参与学生间的跨文化交流、拥有文化移情能力促进文化资源融入教学过程、反思自身文化局限性以提升文化敏感度等。

培养具有循证思维的社会专业人才,是当下社会工作教育的出发点。心理学课程作为社会工作培养体系中的支柱性课程,对于培养社会工作专业学生达成“实践者-科学家”这一目标,可以起到关键性的作用。这和心理学专业重视实证研究、强调实证思维、重视在现实中发掘研究问题的学科传统有关,同时也因为心理学偏好于探讨微观心理过程和中观社会-心理互构关系,与社会工作服务特定人群、探讨环境-人群-社会结构之间关系的学科诉求有一定契合性。

因此,设置、建设和培育系统化、框架性的心理学课程体系在社会工作专业学生能力建设及培养学生的循证思维中,具有重要理论和实践意义。课程改革实践证明:将循证思维研究范式融入到社会工作专业教学中的新形式、开展的教学设置和建构具体路径是行之有效的,它能培养专业学生的实证思维,增强学生的问题意识,完善知识体系,掌握多元的研究方法,提高实践创新能力,促进实践对理论的建构。本研究以心理学课程体系为载体,从跨学科合作角度汲取对学生进行专业能力培养的思路,培养学生专业能力、实证思维、专业实践与科研结合的综合素质。

M大学社会工作专业从培养学生综合能力入手,开设多层次的心理学课程,积累了丰富的教学经验,形成了创新性的教学框架。然而,心理学课程的教学改革不仅要考虑方法、技术的进步,还要考虑教师、学生群体和社会环境的动态平衡。①余清臣、徐苹:《当代课堂教学模式改革的实践内涵:一种反思的视角》,《教育科学研究》,2014(1)。循证性教学模式以培养学生循证思维为主,同时还融合了经验研究的优点,学习方法上具有一定的先进性。更重要的是,心理学课堂试图去形成一种新型的师生关系,建构出一种“教师引导、学生参与、师生互动”的新模式。实现让学生在课堂与专业实践教学体系中,成为具有主动性、反思性的科学家与实践者。

综上,虽然系统地将心理学课程、专业实践训练与社会工作专业教育的结合是一次创新性的尝试,但是心理学课程的学习对于学生循证思维和能力的培养并不是唯一途径,其他相邻学科,如社会学、人口学、人类学及社会保障与社会政策等其他课程在社工学生循证思维培养中也起着不可或缺的作用。未来研究可以从更为广阔的跨学科视角探讨多学科复合体系的循证思维培养模式。同时,上述教学方法和教学模式还存在诸多需要改进的地方,还要根据学生的不同教育程度和专业水平做出适当调整,真正做到因材施教。如果循证思维的心理学课程教学模式能被应用到其他社会工作专业课程中,无疑是我国社会工作专业教学改革的新方向和新路径。