师范生就业困境影响因素及解决路径

——以吉林省某师范大学学生就业情况的调查为例

曲玉柱

1997 年,我国高校全部并轨招生,逐步取消毕业分配制,将大学生的就业推向市场,由市场来决定就业.1999年,高校开启扩大招生计划,大学生队伍日益壮大.同时,大学生就业困难也伴随而来,尤其是师范生就业难问题日益凸显,出现了师范生毕业即失业与乡镇教师队伍又严重不足的悖论现象,成为社会各界关注的焦点.出现这一问题,既有社会原因,也有师范生自我选择的因素,试以吉林省某师范大学就业学生的调查为例,对大学生就业困境的影响因素及解决路径展开探讨.

1 造成就业困境的因素

师范生的学习经历使其具备了传授知识和从事教育管理的工作能力,也是地方中小学校招聘的前提条件.作为社会青年群体的一部分,社会生活需求与地方经济发展水平影响着他们的就业目标、观念、心理及整个从业过程.从就业目标的选择看,大部分师范生选择从事教师教育工作,是基于高考报志愿的选择;小部分为无意选择师范教育,毕业后迅速脱离教育行业;还有少数因学习优秀选择考研或其他职业.结合对吉林省某师范大学师范生就业情况的调查来看,师范生的就业观念正确与否,直接影响其就业质量.目前,绝大多数的师范生都存在就业时选择经济发达的区域且追求薪酬的就业观.此外,高师院校人才培养方案与社会需求脱节也是造成就业困境的重要因素.

1.1 对从业的区域位置选择

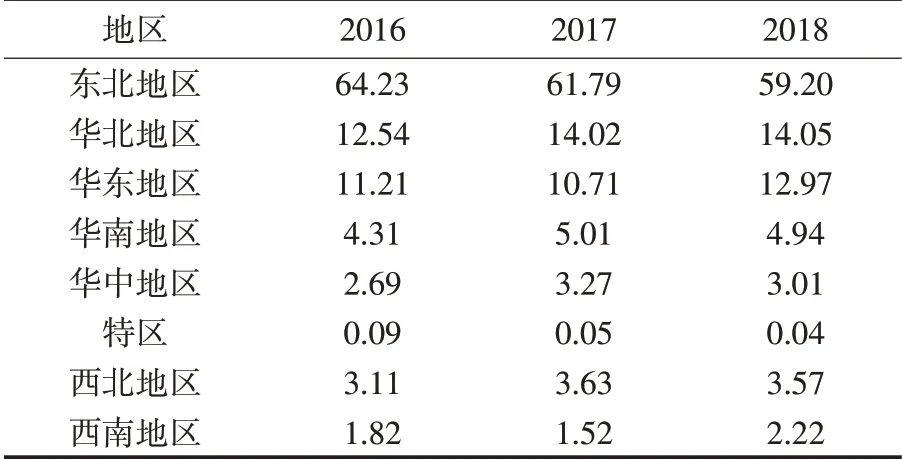

从表1 来看,因该校生源主要来自东三省,所以大部分毕业生选择留在家乡继续发展,但想留下的人数比例呈下降趋势,主要是因为大中城市难留,小城市待遇低,乡村学校环境差并难发展,不如去外地闯一闯.选择去外地的毕业生首选相邻的华北地区,尤其是北京,离家近,交通便利,经济发展快,生活压力比南方沿海低.华南地区与特区虽然同样经济发达,但是地理间隔遥远,生活压力大,尤其是高房价和高消费,导致想选择前往此地域的毕业生只能望而止步.西北地区与西南地区,因环境因素、地理因素与经济欠发达等,前往就业的毕业生很少.近几年国家扶植西部开发,同时给予优厚的条件,也有部分学生为解决毕业就失业问题,抱着三年后再做打算态度选择了西北与西南,这样的学生仅占很小部分.

表1 近三年就业区域情况一览表 %

1.2 对薪酬水平的期待值

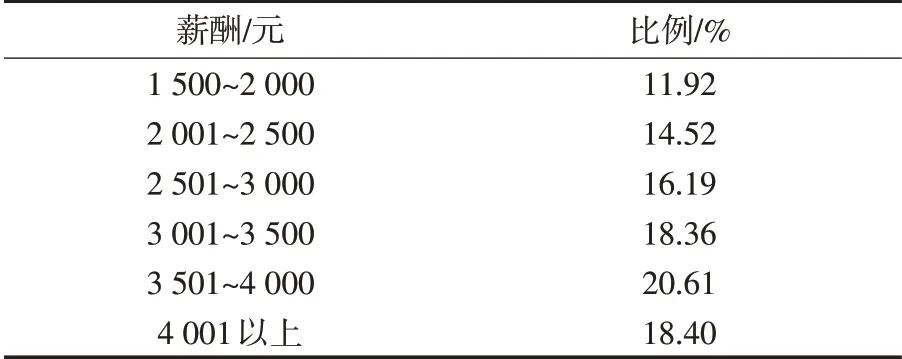

表2 毕业生就业薪酬期望值

从表2来看,对薪酬的期望值集中在3 501~4 000 元,主要来自想去中等城市发展的毕业生.4 001元以上的,是去发达地区及大城市所达到的薪值.低于3 000 元的主要是受当地的整体经济水平限制,不敢有过高期望.整体上看,毕业生的薪水期望值与社会工薪阶层持平甚至低一些.造成省属师范生薪水期望值过低的原因,主要在于各学校对新进教师的招聘条件越来越高.尤其是发达的沿海城市学校,在招聘条件上甚至近乎“苛刻”,个别学校要求双语教学,更重要的是教学能力和管理能力,虽然薪酬给得高,只有少部分毕业生能达到要求.现在大部分学校重视学历,很多高中选择研究生,小学要求本科.虽然国家明令禁止招聘单位出现学历歧视,但很多发达地区、一般地区的重点学校还是将招聘机遇倾斜于985、211 高校毕业生.学校重学历的同时更重能力,使省属师范生即缺失了学历上的优势,在学校重理论轻能力的教育制度下,毕业生的任教能力与社会需求严重脱节,导致毕业生产生了“不敢奢求高薪水,只求有饭碗”的心理.

1.3 高校人才培养方案与实际需求

师范院校培养方案和模式与社会需求出现脱节,即在培养过程中教学所占比例高于实践,轻视教育实习,教学过程中对学生从教基本功忽视训练和培养,导致学生三笔字及教学基本技能不熟.尤其是师范院校缺少与中学教学的有效衔接,不了解当前中学教育发展状况和教师需求,更缺少对中学教师实际从教技能的关注,所学与社会需求、工作应用不匹配,这也是导致师范生陷入就业困境的关键因素.

2 解决就业困境的路径

如何解决师范生就业困境问题,引起全社会的广泛关注.本文认为应从源头抓起,在学校方面,应强化对师范生职业技能培养,提升师范生的职业素养;提高就业课程的针对性,加强就业指导.从学生方面,应提升他们对社会需求的认知能力.

2.1 加强教师职业技能培养

通过对大三学生、临近毕业学生调查发现,75%的大三学生对中小学教材内容不了解.出现这些问题原因主要在于学校的培养模式与中学教学脱节,忽略了社会需求与学生知识储备的关系.应该调整培养方案,更改培养模式,加强学生职业技能的培养,重视校外见习实习环节的教学.在培养方案中加强中学教学、教材解读等课程的教学,让学生更多地了解当前中小学教材内容、教学目标、教学方案等,开展分级教学活动,即将课堂教学分为高中、初中、小学三个阶段,让学生根据自己的兴趣爱好选择,在校外见习时也应采取三分制,让学生充分认识到不同阶段对教师的基本要求.为强化学生的职业认知,从大一学生入校开始,每学期可设2 周的校外实训周,依据教学的周期性安排不同的实训内容,让学生从入学就了解教师的职业要求、职业道德等.

在校外见习时,不应把学生推出去就不管了,即使管也是敷衍了事.应该派遣教师跟随调查,尤其是与教学资源比较薄弱的学校建立长期合作机制,让学生从最艰苦的环境出发,认知到教育环境的重要性,改变学生的教师是一个轻松职业的思想.在见习期内,严格要求学生按正常上班作息,及时总结、反馈实习期内的效果,辅导老师应在实习学校有针对性、有目的性地开展理论与实践指导,学生依据辅导老师反馈信息改进实习质量.通过连续性的理论教学、模拟教学、实践教学三个环节,让学生真正懂得、了解作为一名合格的教师应该具备的基本功,确立明确的职业认同观念.

2.2 提高就业课程的针对性指导

对当前学校开设的就业课程质量的调查结果显示,70%的学生认为学校开设的网络就业指导课程对自身没有帮助,37%的学生认为就业指导老师缺乏专业性.这一结果反映了学校忽视了学生职业规划方面的教学与指导.对就业指导课程教学及学生期望的调查结果显示,80%的学生希望就业辅导要有针对性,期望邀请中小学校长、教学名师、优秀班主任进行现场指导.根据学生的需求及社会实际需求,学校应建立聘用校外导师来进行就业指导,开展有价值有意义的就业专题辅导讲座,让学生了解就业前景、未来发展方向、教师职业动态,帮助学生理清国内教师职业发展前景和就业实况,让学生认清自我的价值,从心理上、情感上建立现代教师教育理念.

就业指导课程不应只在大四开设,应贯穿整个大学教育过程,在培养目标中将就业能力作为重要组成部分来设置,实施校校联动机制教学.从学生入学就开展职业启蒙教育,使学生早日了解职业特点和社会需求,树立职业目标和规划.同时,还应根据当前大学生的浮躁风气进行思想教育,要脚踏实地地学真本领,校校联动模式能够打破高校师范教育的自我封闭、与社会脱离的局面,让学生与中小学教师近距离接触,充分认知中小学职业能力要求与大学素质教育的关联,使得学校人才培养目标真正符合中小学教育的需求,培养的师范生品行达标,技能达标,真正具备中学教师的从教技能,从而提高毕业生的就业能力.

2.3 提升对社会的认知能力

毕业生的就业,不仅关系到学生的人生前景问题,也是社会、家庭等诸多因素的综合体.除了学校给予正确引导外,作为家庭,也应该积极参与学生的就业工作,多方面地收集就业信息,获取就业渠道,关注社会需求.学生也应该多参加社会性公益活动,锻炼自己的能力,同时到有实力的就业培训机构学习,到社会教育机构实习,增加自己在学校没学到的实践知识,系统、深入及全方位地包装自己、充实自己,这些活动从上大学时就应该开展,充分提升自己对社会的认知能力.将学校的知识传授与社会实践结合起来,实现自我应用型的转变与提升,拓宽就业渠道.

师范生的就业关系到国家教育的发展,是未来教育发展质量的保障.处在变革时期的国家初级教育体系,还有很多待完善的地方,选择师范专业的学生必须认清当前的就业形势,量体裁衣,选择真正适合自己的从业环境去就业,才能为自己规划出长期发展的远景.高校的就业指导工作与毕业生的就业是相辅相成的,它既服务于学生,影响着学生的就业观念,也影响着师范生的就业质量.