家庭系统环境刺激与对立违抗障碍/对立违抗倾向儿童情绪行为的相关性研究

赵非一,付强强,岳立萍,宋花玲,许 红,夏小芥,韩 茨,明 星,胡 菁,徐 燕*

(1.上海杉达学院国际医学技术学院,上海201209;2.同济大学医学院附属杨浦医院;3.上海中医药大学公共健康学院;4.上海中医药大学附属市中医医院;5.华东师范大学)

对立违抗障碍(oppositional defiant disorder,ODD)是一种与发育水平不相符的,对权威存在明显消极抵抗、敌意、挑衅、蔑视、不服从、易怒、报复和违规为主要行为特性的儿童期常见精神心理障碍,其发生可能影响儿童未来成长过程中的学术、社会及行为困难[1-3]。大样本流行病学调查发现,ODD的人口流行率估计值为1.4%~12.3%[4-5]。ODD性别差异Meta分析显示,男性比女性有更高的患病率[6]。ODD会引起儿童难以克服的情绪应对困难,不利于儿童的发育[7],且这种危害的影响是持续的。长期跟踪结果显示,ODD儿童两大典型症状群——烦躁和蔑视可能会限制其发展或直接使儿童不具有“完成学业和从事职业所需要的毅力、责任感及对规范的遵守”,进而破坏其与教育机构(学校)/工作场所中所遇到的权威/监督者(学校中的老师/工作中的领导)的关系[8]。有研究发现,和同龄人相比,患有或曾患有ODD的青年在学业上取得的成就更低、工作更替率更高、收入更低且工作/经济压力更大[8]。此外,ODD还可能会诱发或伴发其他精神心理障碍[9],并由此造成精神卫生服务利用率急剧升高[10],进而给整个社会卫生服务保障体系带来巨大压力。很多ODD(尤其是合并注意缺陷多动障碍)儿童会进一步发展成为品行障碍(conduct disorder,CD)[1],参与/主导严重的暴力或犯罪行为,和(或)存在严重的精神活性物质滥用问题[11]。因此,ODD也被视为品行障碍和一些人格障碍的发展预测因子[12]。ODD的确切病因和病理机制尚不完全清楚,但遗传是重要因素。来自表观遗传学的研究提示,ODD的遗传率高达61%,且ODD与品行障碍共享50%的基因[13]。其中,2p12位点和AVPR1A基因与儿童早期、中期的攻击行为相关[14]。来自神经影像学、神经生理学/神经内分泌学、神经心理学方面的研究丰富了人们对ODD病因和病理机制的认识,如基于体素的形态测量法测量皮质体积的结构研究的Meta分析显示,左侧杏仁核、脑岛和额叶回的体积减小与ODD及品行障碍的发生相关[15]。有学者通过基础心率和皮肤电活动评估发现,具有攻击性的儿童/青少年自主神经系统功能减少[16];通过基础皮质醇水平测量发现,存在反社会行为的儿童,下丘脑-垂体轴水平显著降低[17]。尽管ODD的病因和病理机制是复杂且综合的,但家庭系统环境似乎是一个重要因素。既往大量研究均证实,家庭养育方式可以很好地预测儿童的对立和攻击行为[18-19]。近几年,ODD遗传学领域的研究也开始倾向于探讨(基因×环境)交互作用在ODD发生、发展中的影响。如遗传证据显示,单胺氧化酶A(MAOA)和多巴胺转运蛋白(DATI)基因与儿童的对立违抗、攻击和破坏性行为有关[20-22],且这些遗传因素与环境因素的交互作用进一步增加了儿童的情绪和行为自我控制困难,甚至被认为是构成儿童犯罪的潜在行为学基础[23]。根据儿童发展理论,亲子关系、成员支持、生活习惯、教育风格以及家庭功能等家庭系统环境刺激会对儿童的学习能力、社会适应及问题行为等产生不同程度的影响[24]。既往关注家庭系统环境与ODD儿童症状、行为的实证研究大多致力于探讨父母的教育/教养方式、父母的情绪调控能力或儿童自身的情绪调控能力与ODD症状、破坏性行为之间的相关性[18-19,25],对于家庭适应性、家庭凝聚力或父母婚姻状态的潜在影响力关注不多。为此,我们立足该研究薄弱点,预测家庭系统环境的三大方面——家庭适应性/凝聚力、亲子关系、父母婚姻关系,可能与ODD儿童的情绪行为存在一定联系,就此开展调查研究。为扩大样本量,同时也为了更好地通过家庭系统环境因素预测ODD早期临床特征,除了确诊的ODD儿童外,具有明显ODD倾向的儿童也被纳入调查。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采取整群抽样的方法,对上海市某九年一贯制学校6个年级(三年级~八年级)所有班级的班主任发放邀请函(注明研究目的、意义、主要程序、知情同意书),邀请他们参与本项研究(伦理批号:No.2017SHL-HL-07)。根据研究程序,班主任被告知需要完成以下两项任务:第一,根据ODD 8项典型症状[2]粗筛自己班级内符合2条及以上的学生(班主任根据学生在学校内的表现进行粗筛);第二,将ODD清单发给学生家长,邀请他们参与研究。签署知情同意书后,家长根据清单进行粗筛,符合清单2条及以上的学生(家长根据学生在家庭中的表现粗筛)。然后,将班主任和家长粗筛的名单重叠,被两者同时筛选出的学生作为诊断候选人进入诊断程序。由6名医学心理科专科医师通过半结构式访谈,结合美国精神障碍诊断与统计手册第5版(Diagnostic and statistical manual of mental health disorders:Fifth edition,DSM-5)[2]中关于ODD诊断标准进行诊断,最终确诊为ODD/或具有明显ODD倾向的儿童纳入本研究。纳入标准:①由医学心理科医师确诊的ODD儿童;②由心理专科医师通过半结构式访谈判断,该儿童虽然未达到ODD诊断标准第1条中的4项或4项以上的典型症状,但是符合至少2条症状且症状突出、强烈且频繁(每周至少1次),同时,由心理专科医师判断,2种对抗违抗症状超过年龄对应的个体发展水平、性别和文化规范,即可认为该儿童虽然未达到ODD临床诊断标准但存在明显ODD倾向。排除标准:①根据DSM-5[2]结合相关心理学测验、量表及其他检查确诊属于品行障碍、间歇性暴怒障碍、注意缺陷多动障碍及反社会人格障碍儿童;②通过半结构式访谈确定该儿童的对立违抗情绪属于正常的青春期叛逆所致;③ODD合并其他精神心理障碍者;④单亲家庭的儿童。中止标准:①被试者可在任何时候、因任何理由主动要求退出研究;②因其他不可预见的原因研究被迫中止。

1.2 研究方法

1.2.1 测评工具

1.2.1.1 破坏性行为障碍问卷(Disruptive Behavior Disorders Questionnaire,DBQ)[26]共8个因子,是ODD 8项典型症状清单的汇总,由儿童的父亲或母亲填写(0分为否,1分为是)。DBQ评分越高,表明ODD症状越多/越明显。本次调查中,该问卷的内部一致性系数(Cronbach′s α)为 0.821。

1.2.1.2 家庭适应性和凝聚力评估量表(Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale,FACES-Ⅱ)[27]是一种自我报告式的评价量表,以两个维度评估家庭环境。适应性(14个条目):家庭体系随家庭处境和家庭在不同发展阶段出现的问题而相应改变的能力,即家庭系统为了应对外部处境变化(危机、压力等)而改变其角色分配、权势结构或联系方式的能力;凝聚力(16个条目):家庭成员之间的情感联系。每个受访的父亲或母亲以1分(几乎从不)~5分(几乎总是)评估他们对家庭实际状况的感知。总分越高,表明家庭凝聚力/适应性越好。本次调查中,该量表的Cronbach′s α系数为0.830。

1.2.1.3 婚姻适应量表(Dyadic Adjustment Scale,DAS)[28]用于评估儿童父母婚姻关系的质量。每位参与的家长完成DAS婚姻一致性(13个条目)、婚姻满意度(10个条目)、情感表达(4个条目)和婚姻内聚性(5个条目)4个分量表测评。27个条目提供了从0~5分的程度选项;2个条目提供了从0~4分的程度选项;2个条目仅提供“是”或“否”的选项;1个条目提供0~6分的程度选项。32个条目的得分相加为DAS总分,总分越高表明婚姻质量越高。本次调查中,该量表的Cronbach′s α为 0.887。

1.2.1.4 儿童-家长关系量表(Child-Parent Relationship Scale,CPRS)[29]用于评估亲子关系,含26项条目。每位受访的家长采用Likert式5分制评分法(1分为完全不是,5分为总是如此)评估亲子关系的3个方面:①亲密性(10个条目);②冲突性(12个条目);③依赖性(4个条目)。本次调查中,该量表的 Cronbach′s α为 0.831。

1.2.1.5 一般情况调查问卷 自制问卷,含受访者的年龄、性别、教育水平、家庭平均月收入情况、孩子的性别、既往学年各科目的平均成绩等。

1.2.2 研究质量控制 回收问卷2周后,随机抽取初始调查对象人数的20%(n=26)重测4份量表,进行前后一致性的Kappa分析,当Kappa<0.4时前期研究作废,重新抽样、重新调查。本次调查中,重测Kappa=0.88,表明两次调查结果已经取得相当满意的一致程度,可以用于之后的统计分析。

1.2.3 研究流程图(见图1)

图1 研究流程图

1.2.4 统计学方法 在进行统计分析前,检查量表条目缺失数据占比。共发放131套问卷(每套含4份评价量表及一般情况问卷),回收有效问卷125套(6套问卷答案存在明显矛盾,视为无效问卷),总回收率达95.42%。在有效问卷中,4名家长(3.2%)漏填了1~3个条目。通过IBM SPSS 21.0期望最大化算法和极大似然估计[30]估算缺失条目。对完整的数据通过SPSS 21.0对各观察变量与人口学变量之间的相关性进行统计描述和统计推断(相关分析和回归分析)。分类资料用率(%)表示,定量资料用均数±标准差()表示,差异水平分别设定在0.05,0.01和0.001。

2 结果

2.1 受访对象家庭系统环境刺激与儿童对立违抗情绪和行为的整体情况 受访家庭儿童的家庭系统环境刺激,包括家庭适应性/凝聚力、亲子关系以及父母婚姻关系,与ODD/ODD倾向儿童的情绪行为严重程度主要通过 DBQ、FACES-Ⅱ、DAS、CPRS总分情况显示,结果见表1。

表1 受访家庭DBQ、FACES-Ⅱ、DAS、CPRS总分情况 单位:分

2.2 受访对象父亲(父亲-儿童配对)与母亲(母亲-儿童配对)报告家庭系统环境刺激的差异比较 考虑到受访对象中有父亲/母亲-儿童配对两种形式,而父、母作为男性和女性对于家庭适应性/凝聚力、亲子关系、夫妻婚姻关系的理解和态度可能存在偏差,因此研究者对父亲-儿童配对(本调查中收到该配对问卷39份)和母亲-儿童配对(本调查中收到该配对问卷86份)的结果进行了两独立样本t检验,结果见表2。

表2 受访家庭父亲和母亲评估DBQ、FACES-Ⅱ、DAS、CPRS的差异比较() 单位:分

表2 受访家庭父亲和母亲评估DBQ、FACES-Ⅱ、DAS、CPRS的差异比较() 单位:分

组别父亲-儿童组母亲-儿童组t值P人数39 86 DBQ 3.69±1.36 3.70±1.39-0.258 0.203 FACES-Ⅱ97.51±17.62 97.29±20.01 0.490 0.633 DAS 85.42±16.31 83.57±17.60 1.880 0.094 CPRS 54.38±7.58 54.41±7.61-0.045 0.965

表2显示,父亲-儿童配对组和母亲-儿童配对组4份量表评分比较差异均无统计学意义,表明由父亲报告和由母亲报告的儿童居家对立违抗行为表现差异不明显。同时,受访家庭父亲和受访家庭母亲对家庭系统环境刺激(包括家庭适应性/凝聚力、亲子关系、夫妻婚姻关系)的态度和看法也基本一致。提示,无论填写问卷的对象是父亲还是母亲,评分结果差异无统计学意义,可以合并进行统计分析。即无论填写问卷的是儿童的父亲或母亲,似乎并不会造成本次研究结果明显的偏倚。

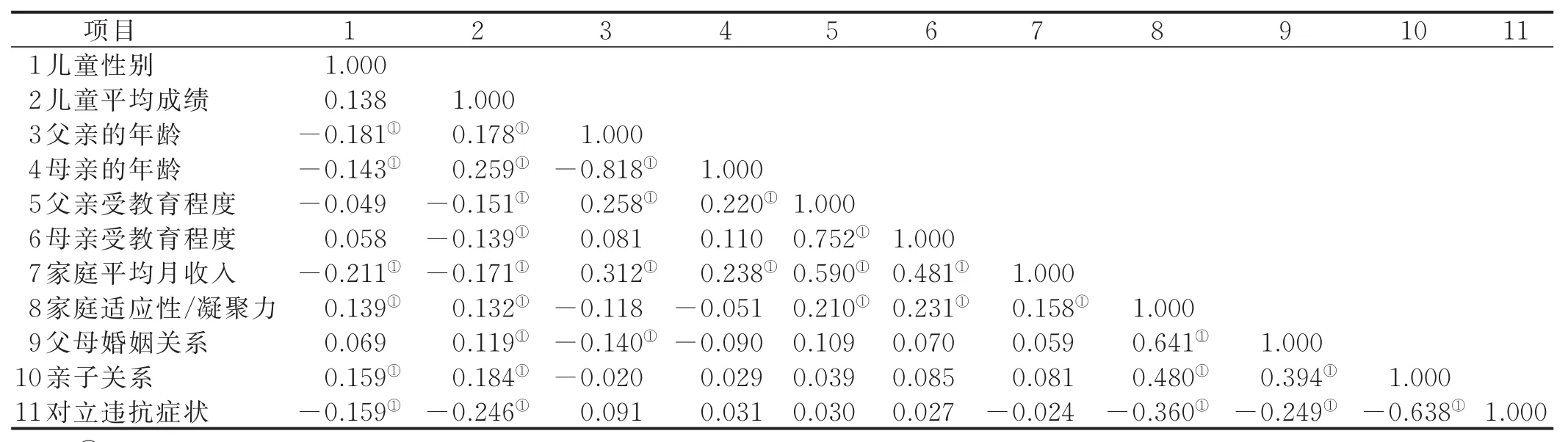

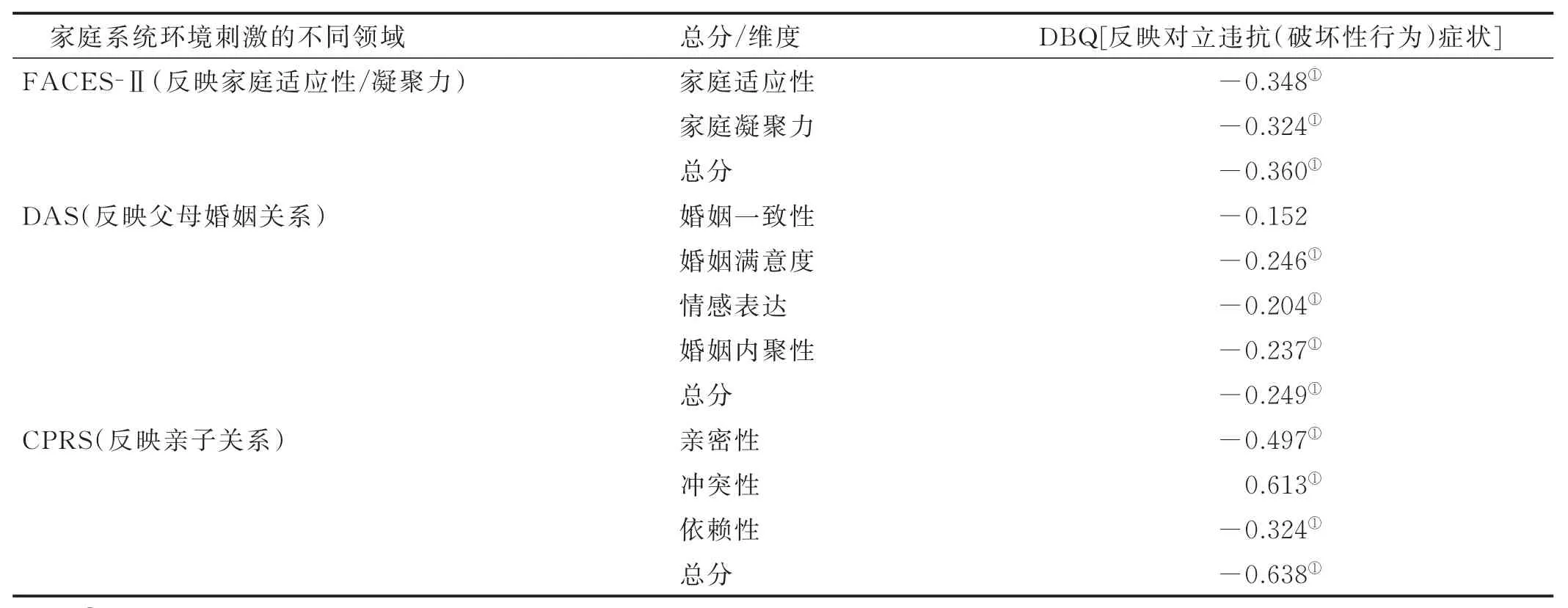

2.3 各观察变量与人口学资料的相关分析及儿童对立违抗情绪行为与家庭系统环境刺激3方面的相关关系 变量赋值:儿童性别(0=男,1=女);父母受教育程度(1=小学,2=初中,3=高中,4=专科,5=本科,6=研究生);儿童平均成绩(1=50分以下,2=50~59分,3=60~69分,4=70~79分,5=80~90分);家庭平均月收入(1=4 000元以下,2=4 000~<8 000元,3=8 000~<12 000元,4=12 000~<15 000元,5=≥15 000元)。不同观察变量与人口学资料的相关分析见表3,对立违抗症状与家庭适应性、凝聚力、父母婚姻关系、亲子关系各维度的相关性分析结果见表4。

如表3、表4所示,人口学变量与几个观察变量之间存在相关关系中,儿童平均成绩与各家庭系统环境刺激(适应性/凝聚力,父母婚姻关系、亲子关系)呈正相关(P<0.05),与对立违抗情绪行为呈负相关(P<0.05),提示家庭适应性/凝聚力和(或)父母婚姻关系和(或)亲子关系差的家庭,ODD或ODD倾向儿童的学习成绩则相对更差;另外,儿童对立违抗情绪行为越严重,其学习成绩也会越差。受访家庭的父母受教育程度与ODD或ODD倾向儿童对立违抗情绪行为严重程度之间不相关(r父亲=0.030,P>0.05;r母亲=0.027,P>0.05),这与大众一贯的理解(受到良好教育的父母、高学历的父母,其教育的孩子会更听话、更不容易发生对立违抗/破坏性行为)可能并不一致,或者说拥有良好教育背景/高学历的父母,也难以完全规避孩子不发展成为ODD或ODD倾向儿童。另外,受访家庭儿童DBQ总分与FACES-Ⅱ、DAS、CPRS总分之间相关:①DBQ总分与FACES-Ⅱ总分及各维度得分呈负相关(r=-0.360~-0.324,P<0.05),提示家庭适应性/凝聚力越差则ODD或ODD倾向儿童对立违抗症状越明显;②DBQ总分与DAS总分及各维度(除婚姻一致性外)得分呈负相关(r=-0.249~-0.204),其中,DBQ总分与DAS总分(r=-0.249,P<0.05)、婚姻满意度(r=-0.246,P<0.05)、婚姻内聚性(r=-0.237,P<0.001)得分3项相关性尤其密切,提示父母婚姻关系越差(尤其是父母自身对婚姻满意度越低,和/或父母双方婚姻内聚性越差)则ODD或ODD倾向儿童对立违抗症状越明显;③DBQ总分与CPRS总分及亲密性维度得分呈负相关(r=-0.638,P<0.05;r=-0.497,P<0.05),与冲突性维度得分呈正相关(r=0.613,P<0.05),提示亲子关系越差(尤其是父母与子女间冲突越激烈),则ODD或ODD倾向儿童对立违抗症状越明显。值得一提的是,DBQ总分与父母婚姻关系中的婚姻一致性相关性并不密切(P>0.05)。

表3 不同观察变量与人口学资料的相关分析(r值)

表4 对立违抗症状与家庭适应性/凝聚力、父母婚姻关系、亲子关系总分及各维度的相关性分析

2.4 受访对象家庭系统环境刺激对对立违抗症状的回归分析 为进一步讨论家庭系统环境刺激三大方面与ODD或ODD倾向儿童对立违抗症状之间的关系,考察这三者对于对立违抗症状的预测作用以及预测程度的大小,以DBQ总分为因变量,以FACES-Ⅱ、DAS、CPRS各维度得分为自变量进行多元回归分析(逐步选择法)。结果如表5所示,家庭适应性、婚姻满意度、婚姻内聚性及亲子关系中的冲突性4个因子进入回归方程,且4个因子中前3者具有显著的负向预测作用,冲突性(亲子关系)具有显著的正向预测作用。经方程检验,F=8.674,其相伴概率值P<0.01,提示因变量和自变量之间的确存在线性回归关系。根据表5所列的常数项和系数可得到一般回归方程为:Y(DBQ总分)=7.871-1.414X1(家庭适应性)-0.606X2(婚姻满意度)-0.100X3(婚姻内聚性)+0.319X4(冲突性)。回归系数检验的相伴概率P<0.01,说明回归系数≠0,回归方程有意义。由于家庭系统环境刺激的三方面彼此间存在不同程度的相关,因此在进行多元回归分析时,同时对预测变量进行了多重共线性诊断。如表5所示,虽然家庭适应性变量的容忍度(Tolerance)<0.1,但方差膨胀因子(VIF)>10,提示存在严重的多重共线性,无法区分该维度的截距和斜率。其他3项预测变量的Tolerance均小于0.1,4<VIF<7,提示这几个预测变量之间的多重共线性存在但不严重。结合ODD症状的评分结果综合分析后可得到回归分析的最终结果。由于标准化回归系数绝对值越大,提示自变量对因变量的贡献性越大,所以根据表5所示,影响作用从大到小依次为:家庭适应性>冲突性(亲子关系)>婚姻满意度>婚姻内聚性,提示家庭适应性好的家庭中,ODD或ODD倾向儿童对立违抗症状越不明显;同样,父母自身对婚姻满意度越好或婚姻内聚性越好,则孩子的对立违抗症状则越不明显;相反,亲子关系中的冲突性越显著,孩子的儿童对立违抗症状也相应更为明显。不过,无论是家庭适应性/凝聚力、父母婚姻关系还是亲子关系,并不是所有维度全部进入回归方程,该结果提示,尽管这三大家庭系统环境刺激对于儿童对立违抗情绪和行为有一定解释和预测作用,但预测作用有限,仅能作为部分预测。这三大家庭系统环境刺激对儿童对立违抗情绪和行为的低预测度也说明ODD/ODD倾向的发生、发展还存在其他重要的潜在诱发或影响因素。

表5 家庭适应性/凝聚力、父母婚姻关系、亲子关系对对立违抗症状(破坏性行为)的回归分析

3 讨论

在现代生物-心理-社会医学模式指导下,对于ODD这类精神心理疾病的探讨不再局限于生理致病因素,更多的研究视角转移到与心理、社会相关的儿童家庭系统环境,试图从更广泛的家庭环境中理解儿童异常情绪和行为问题的发展和维持路径[25]。本研究以整合家庭系统理论[31]和人类发展生态学理论[32]的“家庭系统环境刺激”概念为立足点,探讨家庭适应性/凝聚力、亲子关系、父母婚姻关系与ODD或ODD倾向儿童对立违抗情绪、行为之间的相关性和预测作用。和研究者之前猜测的一样,这三者均与儿童的对立违抗症状相关,且具有一定的预测作用。而研究结果似乎可以为后续搭建ODD或ODD倾向的家庭系统环境干预模型提供初步的理论支持。

3.1 家庭适应性/凝聚力与对立违抗症状 大量研究表明,剧烈且频繁的家庭冲突是ODD和儿童抑郁障碍的有力预测因素[25,33],这与本研究结论基本一致。本研究结果显示,家庭适应性/凝聚力与儿童的对立违抗症状呈负相关,即ODD/ODD倾向儿童所在家庭的家庭适应性/凝聚力越差,则该儿童的对立违抗情绪和行为越显著。同时,研究还显示,家庭适应性/凝聚力和父母婚姻关系状态及亲子关系间呈正相关,表明家庭适应性/凝聚力越好,则父母的婚姻状态越好,亲子关系也愈加融洽。从上述结论来看,家庭适应性/凝聚力在儿童发育过程中其实可以被看作是一个“保护性因素”,用以解决ODD/ODD倾向儿童的行为和情绪障碍。这与Lucia等[34]在2006年提出的家庭保护性理论一致,即家庭适应性/凝聚力不是家长与孩子之间的简单互动关系,而是整个家庭层面的大环境因素,可以作为儿童发展中的“外部因素”,用以解决儿童发展中的“内部因素”(即儿童发育过程中各种内化和外化行为问题,即应对来自心理、生理或外部环境的困扰所做出的相应行为)。另外,多元回归分析结果还提示,家庭适应性/凝聚力中的家庭适应性可以作为ODD倾向的潜在预测因素。而且,相比冲突性(亲子关系)、婚姻满意度及婚姻内聚性,家庭适应性的预测度更佳。

3.2 亲子关系与对立违抗症状 Grant和同事[35]提出了不同的观点,他们并不认为家庭适应性/凝聚力可以“直接”对儿童发育起到保护性作用。他们认为,家庭适应性/凝聚力是一种“远端因素”,必须通过“近端因素”(包括亲子关系、育儿方式等)进行间接介导,从而发挥保护性效益。换言之,亲子关系在家庭适应性/凝聚力与儿童问题解决中扮演着中介作用。对于亲子关系是否真的在家庭环境刺激对ODD/ODD倾向儿童对立违抗症状的调节中起到中介作用,本研究尚不能回答这个问题。但从研究结果来看,亲子关系(主要是依赖性、亲密性维度)总体而言确实与家庭适应性/凝聚力呈正相关,与对立违抗症状呈负相关,且亲子关系中的冲突性维度(与对立违抗症状呈正相关)可以预测儿童的对立违抗倾向。这一结果提示,亲子关系越差(尤其是家长-儿童冲突越激烈),则ODD/ODD倾向儿童的对立违抗情绪、行为则越显著。相反,如果能够改善亲子关系(尤其是缓和家长-儿童的冲突和矛盾),则可以在一定程度上/部分抑制对立违抗症状的发生和发展。或者说,生活在亲子关系和谐的家庭中,儿童较不容易发生ODD或出现ODD倾向。这与既往一些相关研究存在高度一致性。如既往有学者发现,经历较差的亲子关系的儿童通常有更多的内化和外化问题,其中,恶劣的母子亲子关系占儿童外化行为问题成因的10%~15%[36]。相反,和谐的亲子关系则被证实可以保护孩子免受不良发育后果的影响[37]。

3.3 父母婚姻关系与对立违抗症状 除亲子关系外,父母婚姻关系也被认为是儿童发育的重要影响因素[38]。而且,暴露于婚姻冲突对儿童内化和外化行为的不利影响也已经得到充分证明[39]。相反,适应性婚姻关系与较低水平的儿童内化和外化行为以及更好的情绪行为调节相关[38]。这与本研究结果一致。本研究发现,父母婚姻关系(尤其是婚姻满意度、婚姻内聚性)与ODD/ODD倾向儿童的对立违抗症状呈负相关,婚姻满意度、婚姻内聚性进入回归方程,即对于儿童的ODD倾向有部分预测作用,且家庭中父母婚姻关系越差(尤其是父母自己对婚姻满意度越低,或父母双方婚姻内聚性越差),则ODD或ODD倾向儿童对立违抗症状越明显。相反,和谐的婚姻状态、满意的婚姻质量,则可能带来儿童更少的对立违抗情绪、行为。值得一提的是,虽然研究者在对家庭系统环境刺激进行调查和讨论时没有纳入家长情绪调控能力和儿童情绪调控能力两项家庭环境影响因素,但不可否认的是,这两项因素与ODD的发生、发展或ODD倾向的形成有着显著联系[18-19,25]。而且,这两项因素也广泛参与并影响了婚姻关系、亲子关系在ODD发生、发展中的潜在效用。如家长情绪调控能力差则更容易导致恶劣的婚姻关系/亲子关系[40],从而造成儿童对立违抗症状的产生,这与儿童自身情绪调控能力较差导致的对立违抗症状同样令人困扰。Harold等[41-42]报告不良的父母婚姻质量是1年后儿童情绪调节失常的重要预测因素,而儿童情绪调节失常则显著增加了其发生对立违抗行为问题的风险。因此,在未来的研究中,希望纳入家长/儿童情绪调控能力及其他更多的家庭系统环境刺激,全面构建家庭系统环境预测/干预模型,从家庭系统的各个方面深入探讨其对儿童对立违抗行为/情绪的潜在积极/消极作用。

4 研究的局限与展望

本研究囿于经费、研究周期和研究设计的局限,存在一些不足:①样本资料偏少;②家庭系统环境刺激因素很多,本研究仅纳入了家庭适应性/凝聚力、亲子关系、父母婚姻关系3项;③性别在ODD发生率,以及发生、发展原因及症状表现中的差异均存在,但本研究同样因为样本资料较少/样本代表性不高,未能进一步将参与者分为父亲-男孩配对组,父亲-女孩配对组,母亲-男孩配对组和母亲-女孩配对组进一步检查性别动态在变量相关和回归中的效应。

研究展望:①进一步扩大样本量(包括样本数和样本代表性)。由于城市与农村,一线城市与二线、三线城市的家庭结构不同,可能会对研究结果造成差异,需要进一步检验和论证。②本研究排除了单亲家庭,理由是单亲父/母如果纳入研究,将在婚姻关系的评估这一项结局指标中和其他样本产生差异,从而造成研究结论的偏倚。所以,未来在检测家庭系统环境刺激的其他因素时,如果不涉及婚姻状态的评估,或者将其作为可控变量时,就可以进一步纳入单亲家庭作为研究对象,因此产生的研究结果可能具有更大的现实价值和意义。③性别动态差异将在进一步的研究中得到更深入的解析。④家庭适应性/凝聚力作为一种“远端因素”,是直接对儿童发展起到保护性作用,还是需要通过亲子关系等“近端因素”的介导起效?这一问题有赖于中介效应模型的建立和更深入的路径分析来解答。

5 小结

家庭系统环境刺激与ODD儿童/ODD倾向儿童的情绪、行为相关,且可以对其进行有限的预测和解释。另外,除家庭系统环境刺激外,ODD/ODD倾向的发生、发展还存在其他重要的潜在影响因素需要进一步的探究与论证。