戴逵画“行像”考

陈思建(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

东晋时期的戴逵(326-396,字安道),为中国美术史上杰出人物之一,南齐谢赫(479-502)《古画品录》称其:“情韵绵密,风趣巧拔,善图圣贤,百工所范,荀、卫之后,实称领袖”。[1]戴逵或许也是中国美术史上最奇特之画家,绘画之外,兼擅雕塑,在佛教造像领域创制新式,实施革新,是“美术史上少有的多面手”[2]。其亲手以挟纻法制作漆佛造像,声名与其子戴颙并传,称“二戴像制”。此外,作为《雪夜访戴图》的“画中人”,戴逵也是历代画家所津津乐道、传写不绝的经典母题。

唐初贞观年间,官修《晋书》,戴逵本传入“隐逸”,称其“少博学、好谈论,善属文,能鼓琴、工书画、其余巧艺,靡不毕综”。[3]唐修《晋书》,多取材于南齐臧荣绪(414-488)纂《晋书》。而臧荣绪的《晋书》,实际上也是从刘义庆(403-444)《世说新语》中取材,据研究统计,总数有三百五十则之多。所以,《晋书》中对戴逵的评鉴也不例外,多处因袭、或引用《世说》的记载。实际情形是,通过《世说新语》的字面描写,戴逵的生平与画艺,读者大多能得其鲜明的个人艺术形象,但极不完整。这也是戴逵文献的现存,也包括美术品实物的遗存,实属“不足征也”的现实。所以,数见于《世说新语》“雅量”“巧艺”等篇,涉及戴逵的几处记载,显得每一条都很重要。①《世说新语》本书语涉戴逵处,计十二则,散见于“雅量第六”“识鉴第七”“伤逝第十七”“棲逸第十八”“巧艺第二十一”“任诞第二十三”“排调第二十五”各篇。其中与戴逵的艺术活动有关,“雅量”篇记琴书,“识鉴”记在少年时瓦官寺作画,“巧艺”篇记画行像及《南都赋图》。

本论文的重点是研究戴逵的“行像”画,文见《世说新语》“巧艺第二十一”:

戴安道中年画行像甚精妙。庾道季看之,语戴云:“神明太俗,由卿世情未尽。”戴云:“唯务光当免卿此语耳。[4]1523-1524

这则语录对“行像”一词的字面理解,义似不难训解。但戴逵“行像”画之史实,则甚难考案。《世说新语》《晋书》《历代名画记》《贞观公私画史》等书中,戴逵作品均存画目,但无详实之叙录。欲证明或揭示,理想或悬想中的戴逵在中年所作精妙的“行像”画,倘遵循美术史学科的“家法”,试提问“行像画”主题若何,另存位置、经营、笔法、设色等形式本体之问,自不待说。换言之,原作品的缺席,使得戴逵“行像”画在美术史研究中,只能由文献的记录来替代、描写和呈现。这种情况也导致各种《世说》笺注本对“行像”进行解释时,对立、含混及不确定的表述尤为明显。本论文以《世说新语》中“行像”一词笺释的歧异为出发点,聚焦戴逵在《世说》中为数不多的记载。条举、并排比20世纪80年代以来通行的多种《世说》笺释本,为迄无定诂的戴逵画“行像”实指,求其“可通”的文献脉络。

笔者对戴逵“行像画”视觉结构的发明,重衡戴逵“行像”画在中古早期美术史的意义与价值,是笔者据之言说且表述之中古中国“艺术突破”的系列论文之一。魏晋南北朝时期佛教像制东传,戴逵应当受到外来影响,以及可能的视觉回应,迎接这一视觉挑战的戴逵被视为艺术天才,同时代人赞其人“巧艺绝伦”。中古早期艺术出现一定数量具名艺术家的文献记载,正如缪哲《再现绘画的诞生》一文所揭示,秦汉为发轫之“个人意识的觉醒”,在魏晋南北朝的艺术文献中亦有投射,“再现艺术”所提示艺术“观念与感受的剧变”,[5]在笔者看来,处于“汉唐奇迹”中间的魏晋六朝艺术,是艺术在中古早期的“轴心突破”。本篇第一、第二部分论述,以文献梳理、考辩为基础。至第三部分,则旁求绘画视觉结构的推理,以“形式序列”与“视觉结构”的系统思维,重估戴逵“行像”画的视觉框架。本文用比照、安置、及疏通文献的方式,再现一例魏晋南北朝绘画的“传奇”。

一、释戴逵画“行像”

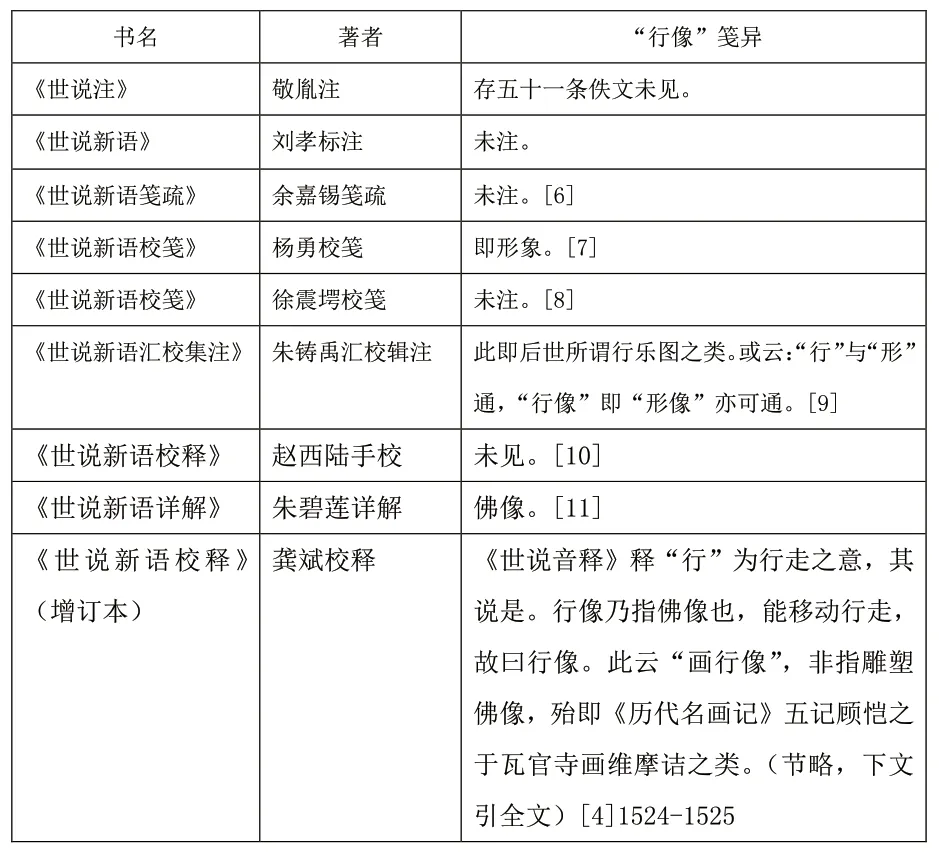

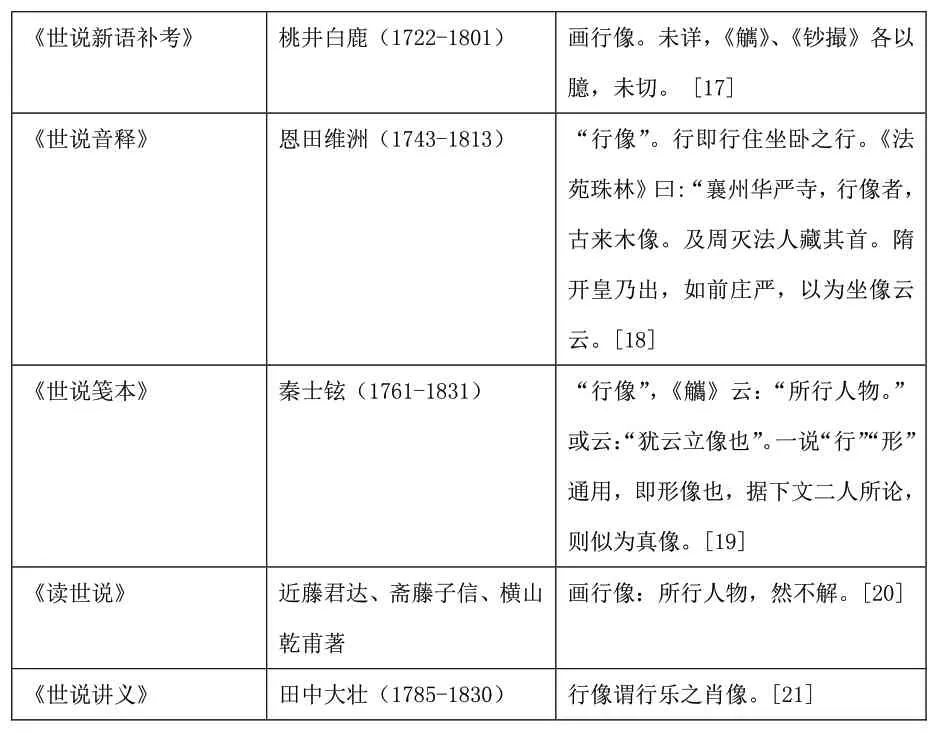

《世说新语》在中国文化史上具有特殊地位,历代学者酷嗜此书,韦编欲绝,“《世说》学”实际上已成为“百科全书式的”研究。①参见龚斌《世说新语校释》“前言”,《世说》本书内容,涉及政治、军事、经济、哲学、宗教、文学、美学、风俗等,龚斌未指出《世说》对于“美术史”研究之价值。龚斌校释.世说新语校释(增订本)[M].上海:上海古籍出版社,2019.研究成果,可谓汗牛充栋。但是,从美术史研究的角度出发,实则不无遗漏。就以《世说新语》“巧艺篇”前见“行像”一词为例,古今注释者颇相抵牾,枝蔓丛杂。历代《世说新语》笺注本,可从距刘义庆时代最近的敬胤(?-509)、刘孝标(462-521)开始追踪。敬胤注存于宋汪藻《世说叙录》,日藏古钞本《世说新书》录刘孝标注,惜未存全影。现今通行的龚斌增订本《世说新语校释》,较余嘉锡、杨勇、朱铸禹等前作,后出转精。周兴陆辑《世说新语汇校汇注汇评》,张伯伟新辑《日本世说新语注释集成》取材范围日广,可见新发。今举其要,如表1所列:

检视表1所呈,各种《世说新语》校释本于“行像”一词,各有笺解。大约可总结三种典型情况:(1)未见或未出注;敬胤、刘孝标距刘义庆年代最近,而距今已远,文献保存不易。余嘉锡、徐震堮未出注,忽略了“行像”这一名词在《世说》本书仅有出现1次,②查《世说新语词典》词条“行像,佛像(1次),戴安道中年……。”已注意到“行像”在《世说》本书仅出现过1次。张万起编.世说新语词典[M].北京:商务印书馆,1993:132.颇感遗憾。(2)释义含糊且淆乱;把“佛像”“形象”“真像”等表绘画作品的术语,与“画行像”表绘画活动,混为一谈。按“戴安道中年画行像甚精妙”的语句结构,[画+行像],为[动词+名词]结构。将其解为“戴安道中年画佛像或某种形象很精妙”,乃未意识、或无视东晋时期“行像”一词已经确立且通行,“行像”仪式是中古西域及中夏均流行的佛造像的巡城活动。(3)龚斌、周兴陆二书,博征群籍,都将佛教典籍中“行像”的相关文献引入注解,约可代表目前通行《世说新语》笺注本的总体成果。龚斌意识到“行像”包含二维绘画与三维塑像的视觉区分,所以否定朱铸禹注“行像”为“行乐图”,杨勇将“行像”等同于“形象”。(4)戴逵最为擅长的雕塑绝艺,恰是“行像”仪式使用、巡游的佛像制作,但这并不影响“巧艺篇”本条文字[动词+名词]的语句结构。而排查各种《世说》的版本,“巧艺篇”本条文字都没有异文。所以龚斌坚持“画行像”非“雕塑佛像”,“殆即《历代名画记》五记顾恺之于瓦官寺画维摩诘之类”,颇一语中的,然限于体例篇幅,尚待发挥。

表1 通行《世说新语》校、笺、注本之“行像”释义表

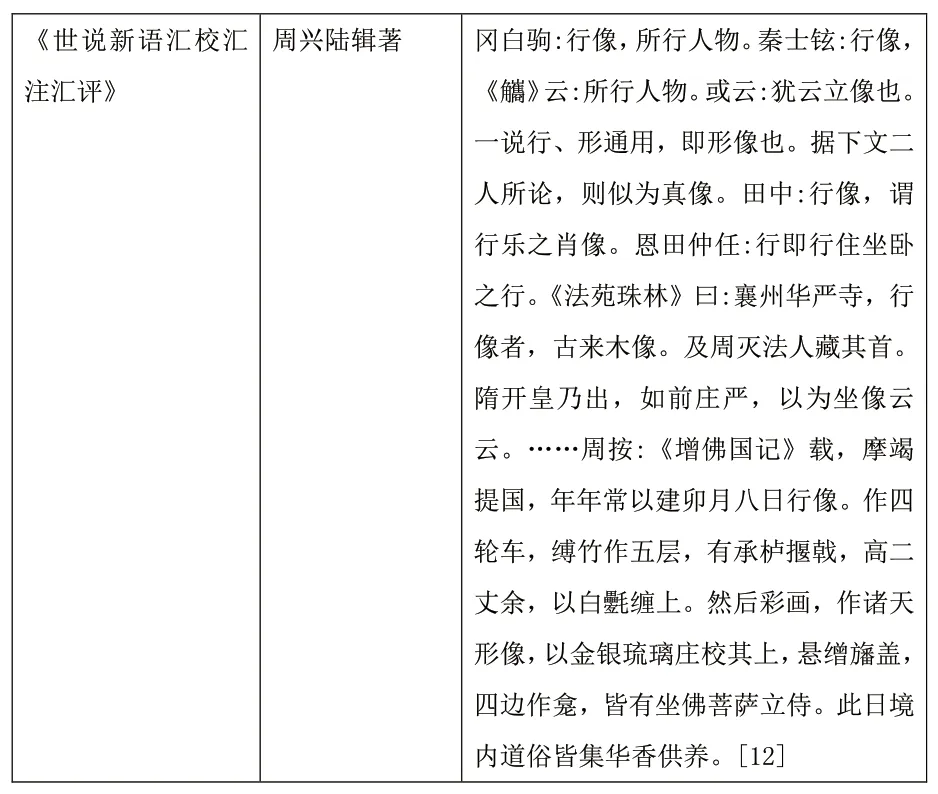

另外,“二十世纪八十年代以来出版的《世说新语》新注本,开始出现采摭日本《世说注》的成果。”[13]从上表周兴陆辑《世说新语汇校汇注汇评》中,可见日人冈田白驹释“行像”为“所行人物”,恩田维洲(字仲壬)引《法苑珠林》,注意到“行像”活动所巡游的“木像”。日本《世说》注与中国学者的笺注本相比较,个性突出,颇能一广耳目。查张伯伟新辑《日本世说新语注释集成》,可窥日本学者注《世说》之学术特色。亦宜表之:

表2 日本《世说新语》注释本对“行像”的释义表

依前表所示,可见日本学者对《世说新语》一书所倾注的热情,日本《世说》注本的注解特色,都能紧扣“行像”之“行”字,颇抓住要点。恩田维洲、秦士铉等人持“所行人物”之解,即注重行像画中人物动态与“行”匹配,是颇有启发的,只是限于“注释”文本的体例,不得展开。但发展到田中大壮这里,已经过度发挥至“后世所谓《行乐图》之类”,①“行乐图”盛行于明清,其图像的视觉结构,通常以长卷呈现肖像组合。此类像卷,与民间流行写真一派,颇有关联,然而以后型的图推测先型的图,出于不够慎重的“想象”。或已陷于不经。朱铸禹注颇采纳此说,则不经亦同。

综合上文论列,龚斌《世说新语校释》对戴逵画“行像”的疏解是最有成绩的,一方面注意到“行像”一词与魏晋南北朝时代已经盛行的佛教“行像”仪式的关联;另一方面,综括诸家注解,包括日本《世说》注的成果,不计详略,俱网罗一书。今不惮繁琐,迻录如下:

行像

世说补觿:行像,所行人物。世说笺本:犹立像也。世说音释:行,即行坐卧之行。朱注:此即后世所谓行乐图之类。杨笺:行像,即形像。行,读如形。按,世说笺本、朱注、杨笺皆不确。世说音释释“行”为行走之意,其说是。行像乃指佛像也,能移动行走,故曰行像。法显《佛国记》记法显于西域观行像:“最先行像离城三四里,作四轮像车,高三丈余,状如行殿,七宝庄校,悬缯幡盖。像立车中,二菩萨侍,作诸天侍从,皆金银雕莹,悬于虚空。像去门百步,王脱天冠,易著新衣,徒跣持华香,翼从出城迎像。”法显所见行像乃立车中而行,可证行像之行乃行走之行。行像或为画像,或为塑像。《广弘明集》一五:“凉州南百里崖中泥塑行像者。”《法苑珠林》二三:“(昙)远曰:‘见佛身黄金色,形状如今行像。’同上二四:‘晋世有谯国戴逵字安道者,风清概远,留遯旧吴,宅性居理,游心释教。且机思通赡,巧疑造化,乃所以影响法相,咫尺应身。乃作无量寿挟侍菩萨,研思致妙,精锐定制,潜于帷中密听众论,所闻褒贬,辄加详改。覈准度于毫芒,审光色于浓淡,其和墨点采,刻形镂法,虽周人尽策之微,宋客象楮之妙,不能踰也。委心积虑,三年方成,振代迄今。……逵又造行像五躯,积虑十年,像旧在瓦官寺。”可见戴逵妙于造佛像。此云“画行像”,非指雕塑佛像,殆即《历代名画记》五记顾恺之于瓦官寺画维摩诘之类。[4]1524-1525

龚斌此条笺:(1)胜在围绕、紧扣“行像”之“行”字;《说文解字》释“行”字,“人之步趨也。从彳从亍。凡行之属皆从行。戶庚切。”“步趨”段注:“步、行也。趨、走也。二者一徐一疾。皆謂之行。统言之也。”[22]佛像能移动行走,故曰“行像”之“行”,同于“行走”之“行”,颇见发明。(2)发掘“行像或为画像,或为塑像”;又引《佛国记》、《法苑珠林》记载,特重于“行像”与佛像巡城仪式的联系,则《世说新语》记戴逵画行像,至少与佛教造像美术有关,可明白无疑。(3)否定杨勇笺,朱铸禹注,排除了“行像”等同于“形像”“形象”“佛像”等含糊淆乱的释义。分析“巧艺篇”此条所谓“画行像”,或类同于文献盛传的顾恺之在瓦官寺所画“维摩诘画像”,这一详指,为考索戴逵的“行像”画提供了较为开阔的思路。

二、戴逵与佛教造像美术及“行像”之关系

通过上文的查考,龚斌、周兴陆等人的《世说新语》注释本,均采纳、参证与“行像”仪式相关的佛教文献,然限于篇幅体例,于其中关涉戴逵与佛教造像美术的隐微,未加详辨。笔者认为,详解《世说》“巧艺篇”中戴逵的“行像”画,尚需厘清戴逵与佛教造像美术及“行像”仪式之间的密切关系。要梳理这重重关系,必须关注“行像”仪式营造之制度、所需要之物料及观“行像”者产生之视觉印象,对正确理解戴逵“行像”画,颇具参考价值。如下文所列:

1.“行像”确为佛像巡游仪式之专名

约与戴逵生活在同一时代的东晋沙门释法显(335-442)在其西域行纪中,记载了法显等人在于阗国所观“行像”盛会:

法显等欲观行像,停三月日。其国中十四大僧伽蓝,不数小者。从四月一日,城里便扫洒道路,庄严巷陌,其城门上张大帏幕,事事严餝。王及夫人、采女皆住其中。瞿摩帝僧是大乘学,王所敬重,最先行像。离城三四里,作四轮像车,髙三丈余,状如行殿,七宝庄校,悬缯幡盖。像立车中,二菩萨侍,作诸天侍从,皆金银雕莹,悬于虚空。像去门百步,王脱天冠,易著新衣,徒跣持华香,翼从出城迎像,头面礼足,散华烧香。像入城时,门楼上夫人、采女遥散众华,纷纷而下。如是庄严供具,车车各异,一僧伽蓝则一日行像,白月一日为始,至十四日行像乃讫。行像讫,王及夫人乃还宫耳。[23]12

法显在西域观看“行像”的活动流程与规模俱见上文,“行像”举办时间及仪制在文献中有明确、且详实的记录:(1)“行像”之时间;从四月一日开始计算,至十四日讫,整个活动皆称“行像”,约持续十四天。(2)“行像”之仪制;“四轮像车”从城外载佛像入城,并载各种供养物品,国王于城门亲自接引,“夫人采女”与门楼“遥散众华”。值得注意的是,在调度“行像”活动场面过程中,关系最切之物料,实为高三丈余,状如行殿的“四轮像车”,以供立像及二菩萨像车载巡行过程,此即“行像”仪式以“行”为前缀的主要原因。又法显西域行纪有关“行像”的记录,不只一处。同书“中天竺、东天竺记游”篇“摩竭提国巴连弗邑”条载:

凡诸中国,唯此国城邑为大,民人富盛,竸行仁义。年年常以建卯月八日行像,作四轮车,缚竹作五层,有承栌、揠戟,高二疋余许,其状如塔。以白氈缠上,然后彩画,作诸天形象。以金、银、琉璃庄校其上,悬缯幡盖,四边作龛,皆有坐佛,菩萨立侍。可有二十车,车车庄严各异。当此日,境内道俗皆集,作倡伎乐,华香供养。婆罗门子来请佛,佛次第入城,入城内再宿,通夜然灯,伎乐供养。国国皆尔。①法显“中天竺、东天竺记游”。(东晋)沙门释法显撰;章巽校注.法显传校注[M].北京:中华书局,2008:89.[23]88

摩竭提国巴连弗邑常见二月八日举办“行像”活动,仪制与前引于阗国行像类似,均为佛徒迎请佛像入城巡游,“伎乐供养,国国皆尔”。本篇对“行像”仪式现场、以及像车装饰方案记载颇为详细,除车载佛像巡游之外,本条复见以彩绘诸天形象的绘画作为装饰,可见“行像”的“视觉呈现”方案也包括平面的佛像画及塑像的装饰组合。

西域诸国“行像”之风俗仪制,随着与中原地区交通的日益频繁,濡染中夏。时代最靠前、影响最直接之地域,当为北朝时期及其属地。《魏书》卷一百一十四“释老志”载:

世祖初即位,亦遵太祖、太宗之业,每引高德沙门,与共谈论。于四月八日,与诸佛像,行于广衢,帝亲御门楼,临观散花,以致礼敬。[24]

又(北魏)杨衒之撰《洛阳伽蓝记》载:

长秋寺,刘腾所立也。……。中有三层浮图一所,金盘灵刹,曜诸城内。作六牙白象负释迦在虚空中。庄严佛事,悉用金玉,作工之异,难可具陈。四月四日,此像常出,辟邪、师子导引其前。吞刀吐火,腾骧一面。彩幢上索,诡谲不常。奇伎异服,冠于都市。像停之处,观者如堵。[25]35-37

景明寺,……。时世好崇福,四月七日京师诸像皆来此寺,尚书祠部曹录像凡有一千余躯。以次入宣阳门,向阊阖宫前受皇帝散花。于时金花映日,宝盖浮云,旛幢若林,香烟似雾,梵乐法音,聒动天地。聒音括,喧哗也。百戏腾骧,所在骈比。名僧德众,负锡为群信徒法侣,持花成薮。车骑填咽,繁衍相倾。时有西域胡沙门见此,唱言佛国。[25]97-99

上引三条材料,即记录北魏都城佛寺在“行像”过程之实况,周祖谟笺、范祥雍笺《洛阳伽蓝记》皆考案颇详。《魏书·释老志》在叙事结构上与西域诸国“行像”仪式具一致性,亦明白无疑。此外,作为佛像巡城仪式的“行像”,(梁)釋慧皎《高僧传》、②《高僧传》卷第十三,“梁京师正觉寺释法悦”条记,“及明将迁像,夜有轻云遍上,微雨沾泽。僧佑经行像所,系念天气”。则“行像”之有专门之所,可得而知。(梁)释慧皎撰;汤用彤校注;汤一玄整理.高僧传[M].北京:中华书局,1992:494.(唐)玄奘《大唐西域记》、义净《南海寄归传》、道世《法苑珠林》等书,传载不绝,均采用相似之叙事结构描述“行像”,举《大唐西域记》“大会场”条例之,可见一斑:

大城西门外路左右各有立佛像,高九十余尺。于此像前建五年一大会处,每岁秋分数十日间,举国僧徒皆来会集。上自君王,下至士庶,捐废俗务,奉持斋戒,受经听法,渴日忘疲。诸僧伽蓝庄严佛像,莹以珍宝,饰之锦绮,载诸辇舆,谓之行像,动以千数,云集会所。[26]

所以,巫鸿《城市寺庙、可移动佛像及“行像礼仪”》一文,注意到“行像”包含“三个相互联系的层面”:其一,城市寺庙;其二,可移动的佛像;第三“行像”之礼仪。并断言:“它们是中古佛教艺术的三个重要组成要素”。[27]

2.“行像”与戴逵所创挟纻法佛造像之关联

上引关于“行像”之文献,均见西域诸国及魏晋南北朝佛教信仰之盛况。李玉珉《中国佛教美术史》指出,北朝“佛教徒重视建寺、造像等宗教行为,而南方则偏重玄学义理的讨论”,[28]则南北方佛教的兴盛程度不均,物质文明亦有不同特色,可堪注意。戴逵与佛教“行像”仪式的关系,最具戏剧性的是戴逵发明了挟纻佛像。(梁)释僧祐(445-518)撰《出三藏记集》“杂录卷”第十二:

长干寺阿育王金像记第一。吴郡台寺释慧护造丈六金像记第二。瓦官寺释僧供造丈六金像记第三。荆州沙门释僧亮造无量寿丈六金像记第四。宋孝武皇帝造无量寿金像记第五。宋明皇帝造丈四金像记第六。定杯献正于龟兹造金搥鍱像记第七。林邑国献无量寿鍮石像记第八。谯国二戴造挟纻像记第九。宋明帝齐文皇文宣造行像八部鬼神记第十。晋孝武世师子国献白玉像记第十一。宋明帝陈太妃造白玉像记第十二。河西国造织珠结珠二像记第十三。齐武皇帝造释迦瑞像记第十四。右十四首杂图像上卷第八。[29]

上引计十四例造像,合“杂图像”下卷十二例,共计二十六例。(1)从造像原材分类看,可见“金像”“石像”“鍮石像”“白玉像”“织珠结珠像”“檀木画像”“泥像”等名称(2)强调造像技艺,可见“龟兹造金搥鍱像”“二戴造挟纻像”“绣像”等;(3)“行像”“卧像”“灵鹫寺山龛像”,强调造像之特殊体态形制,如“行”“卧”等。“山龛像”即是强调安置于特定位置,适以特定尺度。(4)《谯国二戴造挟纻像记》及《宋明帝齐文皇文宣造行像八部鬼神记》,均可惜记文已佚,无从征引。从题名可判为戴逵、戴颙父子以挟纻法造像之记。挟纻像是漆器胎骨的一种制作方法,今俗称“脱胎”,即先以泥土做胎模,外面裹以纻麻布层层上漆,待形像定型后,取出泥胎。挟纻佛像极轻巧,便于抬行或车载,用之“行像”,必颇感便利。又从《宋明帝齐文皇文宣造行像八部鬼神记》题名可知,像以“行”字前缀名之,已有定例。参(梁)释宝唱《比丘尼传》卷二“建福寺道瑗尼传第四”条,①高丽《大藏经》初刻本,“道瑗”,目录误为“道琼”。(梁)释宝唱著.比丘尼传[G]//《域外汉籍珍本文库》 编纂委员会.高丽《大藏经》初刻本辑刊(第75册).重庆:西南师范大学出版社,2012:446.“形像”“金像”“卧像”“行像”等名俱一并论列,可证“行像”确为某种类型佛像之专属名词,文见:

道瑗,本姓江,丹阳人也。年十余,博涉经史。成戒已后,明达三藏,精勤苦行。晋太元中,皇后美其高行,凡有所修福,多凭斯寺。富贵妇女,争与之游。以元嘉八年,大造形像,处处安置。彭城寺金像二躯,帐座完具。瓦官寺弥勒形像一躯,宝盖璎珞。南建兴寺,金像二躯,杂事幡盖。于建福寺造卧像并堂。又制普贤行像,供养之具,靡不精丽。又以元嘉十年造金无量寿像,以其年四月十日,像放眉间相光,明照寺内皆如金色,道俗相传,咸来修敬,瞻覩神辉,莫不欢悦。复以元皇后遗物,开拓寺南,更造禅房云。[30]

如是,则中古早期文献中“行像”之义衍为二:其一,表佛教“行像”仪式;其二,表佛像类别之专名。合而观之,或因挟纻佛像适于巡城“行像”,故以“行”字命名某类、或某种专门用途的佛像,例如引文中所记载的“普贤行像”即是例证。

三、戴逵“行像画”之母题、结构与风格

根据以上引述文献,法显的西域行纪,《魏书·释老志》《洛阳伽蓝记》以及戴逵发明适用于行像仪式的挟纻法造像等文献记载,还是不能够把佛教“行像”仪式及其视觉方案的呈现,生搬硬套地用以解释《世说新语》所记的戴逵画“行像”。假定“戴逵中年画‘行像’仪式的绘画作品很是精妙”,这种解释的不完备处,还是因为还原、或再现“行像”仪式现场活动的艺术,属于我们今天所称的“再现”或“写实性”的艺术,假定断言“戴逵擅长行像现场的再现”这一论断的成立,如以美术史之“家法”,是需要形式序列的推导,及可征信视觉材料的支持。

换言之,欲求戴逵“行像画”的真面目,需逻辑上证明、或有实物证据来支持戴逵擅长此一类型之视觉表现。然这一途径,所面临的困难可举三:其一,戴逵画迹,或者有代表性魏晋六朝绘画,今既不易见,或已不能见其原作。其二,间接证据亦不易得征。其三,文本细读之途径可取,虽不远,但不全中。折衷这三重困难,或可采与戴逵“行像画”最有关涉者之文献及图像,可举其形式、结构、及母题,期离题不远,作一推论,以“靠近局部之真理”。

《世说新语》本书,关涉戴逵绘画活动计三处,见“识鉴第七”及“巧艺第二十一”:

戴安道年十余岁,在瓦官寺画。王长史见之,曰:此童非徒能画,亦终当致名;恨吾老,不见其盛时耳![4]858

戴安道就范宣学,……。唯独好画,范以为无用,……。戴乃画《南都赋图》,范看毕咨嗟,甚以为有益,始重画。[4]1521

戴安道中年画行像甚精妙。庾道季看之,语戴云:“神明太俗,由卿世情未尽。”戴云:“唯务光当免卿此语耳。”[4]1523-1524

依《世说》本书提取信息,并勾联文献,约可想见:

(1)瓦官寺壁画及造像。

《梁书》卷五十四,列传第四十八“师子”:

晋义熙初,始遣献玉像,经十载乃至。像高四尺二寸,玉色洁润,形制殊特,殆非人工。此像历晋、宋世在瓦官寺,寺先有征士戴安道手制佛像五躯,及顾长康维摩画图,世人谓为三绝。[31]

《梁书》所载结合《世说》“识鉴第七”本条,即见戴逵亲近佛寺之美术创作。戴逵少年时即浸染瓦官寺之佛教氛围。及长,则以瓦官寺之“三绝”,即以顾恺之壁画、戴逵手制佛像,及外来输入之师子国玉像,盛名远扬。这一组合,实则给读者传递出“奇的”“变的”、或“改创的”视觉印象。

又参见《宋书》卷九十三,“隐逸”传“戴颙”条:

自汉世始有佛像,形制未工,逵特善其事,颙亦参焉。宋世子铸丈六铜像于瓦官寺,既成,面恨瘦,工人不能治,乃迎颙看之。颙曰:“非面瘦,乃臂胛肥耳。”[32]

可知戴逵善于铸造佛像,其子戴颙同参其事,戴颙亦为实践家也,故有“改善”之艺能,看见瓦官寺的佛像面部与整体躯干比照,比例过瘦,而去取臂胛部分的多余,即调整局部比例,佛像即成功铸成。确实是熟练掌握佛像结构、比例调和及视觉审美。在改善佛像形制之外,戴逵、戴颙父二人并创“二戴像制,历代独步”。参见(唐)释道世撰《法苑珠林》卷第十六“敬佛篇第六”“弥勒部第五 ”“感应缘”“晋谯国戴逵”条:

夫最胜之相,妙出无等,非直光仪莫写,固亦形好不传。夫以世俗之指爪而匠法身之圆极,筭数譬喻,岂或万一。自泥洹以来,久踰千祀。西方像制,流式中夏。虽依经镕铸,各务髣髴。名士奇匠,竸心展力,而精分密数,未有殊绝。晋世有谯国戴逵,字安道者,风清概远,肥遯旧吴。宅性居理,游心释教,且机思通赡,巧擬造化,思所以影响法相,咫尺应身。乃作无量寿挟侍菩萨,研思致妙,精锐定制,潜于帷中密听众论。所闻褒贬,辄加详改,覈准度于毫芒,审光色于浓淡。其和墨点采,刻形镂法,虽周人尽策之微,宋客象楮之妙,不能踰也。委心积虑,三年方成,振代迄今,所未曾有。凡在瞻仰,有若至真。……。逵又造行像五躯,积虑十年。像旧在瓦官寺。逵第二子颙,字仲若。素韵渊澹,雅好丘园,既负荷幽贞,亦继志才巧。逵每制像,常共参虑。……。寻二戴像制,历代独步,其所造甚多,并散在诸寺,难悉详录。[33]

综上引文,既言“戴氏像制”迄今“所未曾有”,又见戴逵父子都是富有实践家的精神。故可作一推论,戴逵的“行像画”,或为一风格独特,富有个性的佛画形制,又因戴逵少时,及长皆亲近佛寺,故而于像,于仪式,于建筑装饰(壁画),都不陌生。故而《世说新语》所记载的戴逵中年所画“行像”,拟想的边界,或能够划定一种母题,即戴逵“行像画”的母题,限于佛像的造型组合及其构图的新创。

(2)《南都赋图》

依程章灿师《魏晋南北朝赋史》的研究,赋图可看作“特殊形态的赋注”,“很可能是一种图文并茂的赋注形式”,[34]赋图可以加深对《南都赋》的理解。从视觉上推想,戴逵以《南都赋图》来传达张衡《南都赋》中的南都形胜和人文景观,能入画的景物,不外乎赋中描写其山、其木、其川渎、其园圃,包括宴会、跋祭、畋猎及游乐等活动。范宣不看重的部分,是赋图的图示功能,范宣看重的部分,或是赋图在表意方面的独特价值。

(3)神明太俗

容戴安道与评鉴人庾道季词锋驰骋的空间,如涉及母题、结构、形式皆有其“常”而不易变的部分,如母题,佛像或是人物肖像,易于分辨,而不易论高下。形像组合则可以论合宜,而不好说对与错。由于《世说新语》为名士“玄言”的谈话总集,理解起来,必须以谈“玄”、谈“远”的旨意为基础,故而庾道季空谈“神明”,戴安道则实对以《列仙传》之“务光”。庾道季语“神明太俗”,实指戴逵画像中“目睛”之传神不足,戴安道则虚应之“务光当免”。这样虚实的对话与寓指,加上戴逵“行像”画作品的不在场,遂使得日本秦士铉等人误把“行像”为人物写真或人物肖像,这也是当代注解《世说新语》的学者对于“行像”一词,迟迟未能达诂的主要缘由。

小 结

学界对《世说新语》的研究,或重辞语,或详史料,但从美术史研究角度切近的研究成果还较少,本文取例“巧艺第二十一”中“戴安道中年画行像甚精妙……”条的笺释成果,综理全篇,可得结论如下:

戴逵与佛教造像美术关系十分密切,“游心释教,且机思通赡,巧擬造化,思所以影响法相”,戴逵手制“行像五躯”与顾恺之壁画、师子国玉像,并称瓦官寺“三绝”。考索戴逵与佛教“行像”仪式的文献脉络,从而提示今之笺注家必须注意,戴逵“画行像”与“画形像”的涵义不同,后者指涉的母题实际为人像或写真像。前见朱铸禹的案“行像”为“后世所谓行乐图之类”的失误,即把后型的图来例前型的图。

《世说新语》所载,戴逵中年所作“行像”画,其义必不拘泥于“画佛像”。佛像视觉结构之“常形”,通常是较为“静态”,且合符佛教经义的视觉形象,必先满足解释或传法、及仪式的功能。所以,一般佛像画的“常形”,必不能例戴逵“行像画”的“变形”。戴逵呈现的佛像为行动的、或暗示有动态的形象。依观画者的视觉经验,以“行”字表动作及其动态隐喻,甚为恰切。而且从《世说》本书之语境观察,戴安道中年善于创作“所行或一组动态组合的佛像”,亦无可疑也。但以今例古,断定戴逵善于再现佛教“行像”仪式之现场,则过犹不及。

魏晋南北朝是个人意识觉醒及思想颇为自由的时代,这一命题至少在视觉艺术上已颇有展露。时人的鉴赏语汇、作品记录,皆通感于文学、或哲学的语言,或者概括为富有“玄学”特征。但是,描述某一具体绘画形式结构时——如“行像”,往往敏感于形状的、色彩的、母题的形容与修辞。如是,“戴安道中年画行像甚精妙”云云,即是称赞魏晋时期天才美术家戴逵自创的“行像画”——一种佛像画的新样式、新结构,恐离真相亦是不远。