原境重构与知识生成:对伦敦中国艺术国际展览会的再思考

鲁旸堃(芝加哥大学,伊利诺伊 芝加哥 60637)

1935年11月至1936年3月间由英国大学中国委员会(Universities’ China Committee in London)及英国学术界人士[1]共同发起的中国艺术国际展览会(International Exhibition of Chinese Art,以下简称“伦敦艺展”)在英国皇家艺术学院(Royal College of Art)的伯灵顿宫(Burlington House)举办。在为期四个月的展期内,吸引了超过42万人次前来参观,除英国本地观众外,来自德国、意大利、法国、比利时、奥地利、美国、中国等国家的观众专程赴英观展,售出图录108914册,被国内学者誉为“中国门户开放后的一件大事,也是中国文化史值得大书特书的一件大事。”[2]迄今为止,大量的论著集中于对伦敦艺展历史资料的梳理,讨论了展览起源、时代背景、筹办经过以及国内学界对故宫博物院等机构藏品赴英展出的争议,①关于伦敦艺展历史资料的梳理,参见王瀛三,陈卫.伦敦《中国艺术国际展览会》——记河南省博物馆首次参加的出国展览[J].中原文物,1996(03):116-119;节泓.第一次远征——1935年中国艺术国际展览会在伦敦[J].中国书画,2004(06):98-105;胡健.斐西瓦乐·大维德与1935年伦敦中国艺术国际展览会[J].文物世界,2009(06):58-61;刘楠楠.北平故宫博物院参加伦敦中国艺术国际展览会史料选辑[J].民国档案,2010(03):6-14;郭卉.国宝之旅:1935—1936年伦敦中国艺术国际展览会及其上海预展[J].国际博物馆(中文版),2011,63(01):84-91;李立.国宝海外首展研究—1935-1936年“中国艺术国际展览会”八十周年记[J].中国国家博物馆馆刊,2016(04):145-154;洪振强.1935—1936年伦敦中国艺术国际展览会述论[J].近代史学刊,2019(01):178-200+278-279.关于伦敦艺展在对外文化交流中所作贡献的讨论,参见郭子杰.浅论民国时期的艺术品外交[D].南京大学,2013;Ilaria Scaglia.The Aesthetics of Internationalism:Culture and Politics on Display at the 1935-1936 International Exhibition of Chinese Art[J].Journal of World History,2015,26(01):105-137;马学东.民国时期中国美术的海外传播[D].中央美术学院,2017;郑立君.伦敦中国艺展会与中国近代对外设计交流[J].美育学刊,2017,8(04):16-22.1936年10月23日,南京民国政府宣布成立伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会,决定选送文物赴英展出。消息传出后,便引起二十八位文化界人士在报刊上联名发表公开信激烈反对,参见肖伊绯.伦敦中国艺术国际展览会争议始末[J].紫禁城,2016(01):144-157.学者把此次展览定义为以艺术的媒介展开中英双方文化交流的里程碑。[3]不过,这一从中国文化史和中西文化交流史的角度把伦敦艺展作为近代重要历史事件建立起来的结论,淡化了展览本身在艺术史的叙事体系构建和学术成果梳理中发挥的作用,使其简单成为对外文化交流的工具和手段。

虽然这场展览由英国政府与中国南京民国政府联合举办,但最初提议举办此次展览的是英国著名中国瓷器收藏家玻西瓦尔·大维德(Percival David)。受故宫博物院藏品参展1933年芝加哥世博会(Chicago World’s Fair)的启发,大维德爵士希望故宫文物可以运到英国展出。[4]他的想法得到了英国东方陶瓷协会(Oriental Ceramics Society)和皇家艺术学院的支持,决定不仅仅邀请故宫藏品赴英展出,而且要广泛征集散落于世界各地的中国艺术品,举办国际化的展览会。[5]180与此同时,法国汉学家伯希和(Paul Eugène Pelliot)曾于1933年专程赴故宫观看藏品,但因为文物南迁封存上海未能如愿。返回欧洲后,伯希和与其他英国学者共同倡议:如英国政府可以出面,请求南京民国政府把故宫藏品运往伦敦展出,将使西方学者有难得的机会亲眼目睹中国艺术精品。除大维德和伯希和外,艺术史家劳伦斯·比尼恩(Laurence Binyon)、收藏家奥斯卡·拉飞尔(Oscar Raphael)均列席伦敦艺展执行委员会(Executive Committee);①中英共同委员会成立于1934年11月1日,关于委员会的完整名单,参见Royal Academy of Arts London.International Exhibition of Chinese Art,1935-6[M].London:Royal Academy of Arts,1935:viii.叶慈(W.Perceval Yetts)、喜龙仁(Osvald Sirén)、矢代幸雄(Yukio Yashiro)、雷·艾什顿(Leign Ashton)等学者在展览期间举办学术讲座;②专题讲座共举办了至少24场,关于讲座主题和演讲者,参见郑天锡.参加伦敦中国艺术国际展览会报告[R].37-39.转引自:洪振强.1935—1936年伦敦中国艺术国际展览会述论[J].近代史学刊,2019(01):189-190.关于讲座日程,参见Royal Academy of Arts London.International Exhibition of Chinese Art,1935-6[M].London:Royal Academy of Arts,1935:xi-xii.卢芹斋(C .T.Loo)、露西·白金汉(Lucy Buckingham)、③露西·白金汉是芝加哥豪门白金汉家族的成员,其家族产业纵横银行、房地产、钢铁各界。露西的胞姐凯特·白金汉(Kate Buckingham)一生低调,以胞妹的名义开展中国艺术品收藏,并对芝加哥艺术博物馆(Art Institute of Chicago)亚洲部进行捐赠并建立收藏基金。参见Elinor Pearlstein.The Chinese Collections at The Art Institute of Chicago:Foundations of Scholarly Taste[J].Orientations,1993(06):36-47.译文见Elinor Pearlstein (潘思婷).群星闪耀时:芝加哥收藏家和博物馆的故事[J].秦苓育,译.美成在久,2018(03):12-27.雷那德·高(Leonard Gow)等众多私人藏家,以及大英博物馆(British Museum)、科隆东亚艺术博物馆(Museum für Ostasiatische Kunst)、大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)、纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆(Nelson-Artkins Museum of Art)、宾夕法尼亚大学考古学及人类学博物馆(University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology)等收藏机构均选送艺术品参展。④伦敦中国艺术国际展览会理事会从美国、瑞典、德国、荷兰、日本等15个国家的公私机构和个人收藏中收到3352项展品。最终选定3040项参与展出,其中包括故宫文物857件,共786项。参见傅振伦.故宫博物院古物第一次出国展览始末[J].中国博物馆,1987(03):77.郑天锡在《参加伦敦中国艺术国际展览会报告》中统计的总数为3080项,但经过洪振强的核算,应为3040项,参见洪振强.1935—1936年伦敦中国艺术国际展览会述论[J].近代史学刊,2019(01):187.

通过对伦敦艺展的简单回顾,可以发现:虽说此次展览是20世纪初中国艺术走向西方公众视野的重要文化事件,但西方收藏家、汉学家和艺术史家在展览的筹办过程中始终发挥着重要作用,国外观众亦通过此次展览对中国艺术的特征产生了鲜明认知。[6]这也就为我们以展览为脉络,展开对20世纪初期海外中国艺术史研究的回顾提供了一组典型案例。在此观念的基础上,我们可以引申出一系列思考:伦敦艺展的展品甄选和陈列方式如何体现了中外学者对中国艺术的不同解读和诠释?20世纪初,海外中国艺术的研究呈现出怎样的学术传统和发展趋势?中国艺术品在海外的收藏和展示如何推动艺术史学科的建设与成长?回答这些问题必须对伦敦艺展在策划和实施过程中的重要事件以及同时期西方中国艺术史学者的著述和研究方法进行归纳和思考。本文通过伦敦艺展的历史原境重构这一线索,以图像和文献资料为依据,再现部分展品的陈列环境和甄选标准,以及中西方学者因为对中国艺术的不同观念而产生的争论,继而对20世纪初海外中国艺术史的研究趋势和中西方中国艺术史学术传统的差异性进行了回顾和总结。笔者认为,尽管伦敦艺展在筹办过程中由于学者研究视角的不同而产生了种种争议,但是随着中西方学者交流的日益频繁,以及各类研究资料的广泛共享,中国本土学者和海外学者概念上的差异已被广泛的合作与对话所取代,全球学者间的互动逐渐成为未来中国艺术史研究的发展趋势。

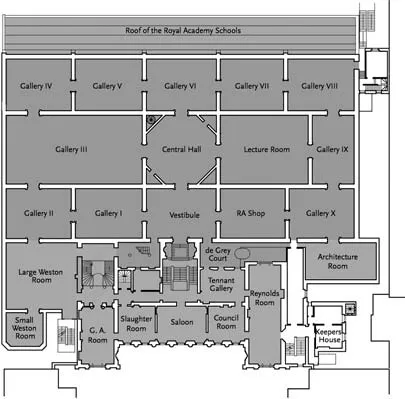

图1 伯灵顿宫原始布局图来源:Peter Schmitt,Owen Hopkins Burlington House:A Brief History第18页

图2 伦敦艺展布局图 来源:Royal Academy of Arts Catalogue of the International Exhibition of Chinese Art第23页

一、原境重构:伦敦艺展的陈列环境和展品甄选

如前所述,有关伦敦艺展的研究,内容广泛,不胜枚举。而本文的讨论,由于有着不同的立足点,且关心的是此次展览与20世纪海外中国艺术史研究之间的关系,所以只能围绕与这类问题相关的代表性观点和有助于达成本文见解的相关事件展开。鉴于本文的讨论建立在对伦敦艺展回顾的基础上,这里就不妨通过重构此次展览的陈列环境和展品甄选过程来还原历史,一窥20世纪初期以欧洲国家为代表的海外中国艺术史研究。

本次展览的展出场地是毗邻伦敦市中心皮卡迪利广场(Piccadilly Circus)的伯灵顿宫。该建筑为帕拉迪奥式风格,自1876年起便是皇家艺术学院所在地。本次展览使用的是由英国建筑师西德尼·斯莫克(Sydney Smirke)依照法国新古典主义风格设计的主画廊部分,整个空间奉行合理、对称的设计原则(图1)。[7]

图3 从前厅观看中央大厅的阿弥陀佛立像 来源:Royal College of Art

图4 位于中央大厅的阿弥陀佛立像来源:Royal College of Art

主办者未对展厅布局作出大规模调整,只是按照历史年代的顺序把整个展览空间重新编号,共设置了15个展厅:“第一室展陈殷商和周朝,第二室展陈战国、汉、魏的雕刻,第三室为魏唐,第四到第六室为宋朝,第七室为宋元,第八室为明代早期,第九室为17—18世纪,第十室为明代晚期,第十一室为18世纪,南室为18世纪及其他时期,南室里面的小室为古书和书法,演讲室为佛教刻器,建筑室为房舍及家具。”[5]189此外,前厅(Vestibule)和中央大厅(Central Hall)均有展品陈列(图2)。为了凸显展览的中国元素,主办者在大门悬挂了“伦敦中国艺术国际展览会”的中英文条幅和中英两国国旗,在展厅的墙上也贴满了江西出产的黄蓝色麻布,整体风格“朴素可爱,与古色古香之艺术品,交映成趣。”[8]

观众从入口进门之后,首先参观的是前厅中陈列的体现“欧洲趣味”(European Taste)的“两幅手卷、缂丝挂毯、道教人物壁画以及纸本设色的香妃游湖图。”[9]100通过前厅后就步入了伯灵顿宫主画廊的中心——中央大厅。对比展厅前后的变化可以发现:在原始布局中,观众按照顺时针的参观顺序依次参观;伦敦艺展则按照逆时针的顺序布置展览场地。诚然,伦敦艺展的参观线路较原始布局相比发生了变化,但是,观众进入展厅后映入眼帘的始终是中央大厅的陈列(图3),在第三、第六、第九展厅以及演讲室也可以通过与中央大厅相连接的门看到大厅的展品。令人感兴趣的是,主办者把哪些作品展出在中央大厅呢?为什么要将这些作品安放在整个展览的关键位置呢?

通过历史照片重构展厅的环境,我们发现在中央大厅中展出的是出自于河北省韩崔村崇光寺的隋代阿弥陀佛立像(图4)。这件由卢芹斋选送的佛像高约6米,重达20吨。为了运输便利,佛像在腰部的位置被分为两个部分,经过修复后依然气势撼人(图5)。展览结束后,卢芹斋以南京国民政府和驻英大使的名义捐赠给大英博物馆,作为中英两国联合举办伦敦艺展的纪念(图6)。除佛像外,亨利五世从温莎城堡中精选的藏品、玛丽皇后在白金汉宫收藏的奇珍八宝以及慈禧太后赠送维多利亚女王的青铜觚也都被安置于这里展示。[9]101-102因而,中央大厅的展品都是英国皇室收藏和主办者认为整个展览中最具文化寓意的艺术品。

图5 阿弥陀佛立像的安装,可以明显看出佛像腰部被切割的痕迹来源:Royal College of Art

图6 阿弥陀佛立像在大英博物馆被安放在旋转楼梯中间来源:© The Trustees of the British Museum

图7 伦敦艺展第八展厅来源:Royal College of Art

图8 承弩器来源:Art Institute of Chicago

入选伦敦艺展的其余艺术品大致遵循“以年代为先后,每年代中,再分类别”[10]的顺序陈列,在除前厅和中央大厅外的15间展厅内,平均每间展厅的展出数量达到200至300件。这种陈列方式导致艺术品在摆放时显得非常拥挤,体积较小的艺术品被密集地陈列在玻璃展柜中(图7)。加之展签和说明文字的缺乏,极易导致观众对展出艺术品产生误读。负责展品信息撰写的学者亦有因缺乏对文物的深入研究而导致错误。例如,白金汉收藏(Lucy Maud Buckingham Collection)的一件青铜嵌银带钩曾在伦敦艺展中展出(图8)。在1935年出版的展览图录中被学者推测为汉代椅子或战车的配件,[11]29这件现藏于芝加哥艺术博物馆的文物后被认定为承弩器,年代应为战国时期。由于对文物用途的错误判断,本应安于弩前,两件左右并列使用的承弩器在展出时却只展出了单件,而没有选择白金汉收藏中两件一套的完整组合。①同样的文物芝加哥艺术博物馆共收藏有三件,均属于白金汉收藏。其中芝加哥艺术博物馆藏品编号1932.972为单件,1932.973为两件一组。伦敦艺展的展览图录中收录的是单件,展品编号382。参见Royal Academy of Arts London.International Exhibition of Chinese Art,1935-6 Illustrated Supplement to the Catalogue[M].London:Royal Academy of Arts,1935:37.1946年,担任芝加哥艺术博物馆亚洲艺术部主任的查尔斯·凯莱(Charles Kelley)和陈梦家合作编写的《白金汉所藏中国铜器图录》(Chinese Bronzes from the Buckingham Collection)亦有著录。参见Charles Kelley,Ch’en Meng-chia.Chinese Bronzes from the Buckingham Collection[M].Chicago:The Art Institute of Chicago,1946:106-107.中译本参见哈尔斯·法本斯·凯莱,陈梦家.白金汉所藏中国铜器图录[M].田率,译.北京:金城出版社,2015:157-159.伦敦艺展中展出的单件承弩器的尾部被固定在支架上,这种陈列方式导致观众在赞叹艺术品精美制造工艺的同时,其原意却被几乎抹净。

图9 伦敦艺展第七展厅中卷轴画的陈列方式 来源:Royal College of Art

图10 Pietro Antonio Martini Exposition au Salon du Louvre en 1787来源:Metropolitan Museum of Art

伦敦艺展中书画作品的展陈手段亦被人诟病。展出的卷轴画和书法都被装裱在本应用于欧洲油画的木框内,外罩玻璃(图9),按照“沙龙式陈列”(Salon-style hanging)的方式(图10),层层叠叠的悬挂在展厅高大的墙壁上,观众很难看到那些位于较高位置作品的细节特征。伦敦艺展中展出的部分手卷虽然陈列在专门制作的玻璃展柜中,但由于手卷长且窄的形制,大部分手卷只能打开画心的部分,引首和题跋均无法展示。这种陈列方式也改变了手卷分段观看的方式,手卷独特的视觉传统和观看之道由于展陈手段的局限而完全丧失。

据统计,伦敦艺展共收到来自15个国家的3352项展品。然而,由于展览空间的限制,只有3040项参与展出。我们不禁好奇,主办者在展品甄选过程中的依据是什么?尽管未找到对展品选择标准的明确说明,但回顾展品初选和二次筛选的相关文献记录却有助于还原英国学者对中国艺术品的评价体系。

1935年,英方派遣收藏家和学者前往中国进行展品初选,共挑选出1022件文物赴英展出,其中乾隆御用家具和文房就是按照英方要求加入的。《申报》曾就此事进行报道:“原无艺术上之价值,徒以英人对帝王重视异常,坚请附带运英展览。”[12]在伦敦展出时,与卷轴画因为展览空间的限制而分为上下两层悬挂的尴尬情景不同,乾隆御用漆器屏风和御座却占据了展厅的重要空间。[13]同样,书画作品的选择也体现了英国学者对中国文物的审美趣味。1715年,以艺术家身份被康熙召进宫廷的意大利传教士郎世宁(Giuseppe Castiglione)自幼受到良好的艺术熏陶,成为宫廷画师后以生动现实的绘画风格绘制了大量肖像画与风景画。英国学者自然对这样一位来自西方却受到清代帝王礼遇的画家很感兴趣,希望郎世宁的作品可以参展。中方坚持认为郎世宁是意大利人,其绘画风格不足以代表中国以文人画为代表的主流风格,但最终英方以其作品与中国相关为由,还是选择了两件作品参与展出。[14]经过初选后运抵英国的文物在展览前又经过二次筛选,此次争论的焦点依然集中于书画部分。西方学者剔除了那些他们认为不能反映所谓“中国趣味”的作品,又把初选中淘汰的部分作品再次选入。这次筛选中格外看重皇室收藏,书画作品中钤盖的乾隆、嘉庆的鉴藏印和题跋成为判断作品优劣的重要依据,这种评价标准导致没有被帝王收藏的优秀书画作品反而被帝后肖像替代。[9]97在增加此类文物的同时,殷墟甲骨、古籍以及书法作品却遭到大量剔除,剩余的部分作品被选在最偏僻、最狭小、最不方便观看的南室里面的小室集中展出,[5]198这种把绘画和书法分开陈列的方式表现出西方学者对中国文人画传统中“书画同源”理论的陌生。

回顾以上案例可以发现,伦敦艺展在筹办过程可谓经历了种种波折。纵然中英双方都希望以恰当的陈列方式和严谨的甄选标准给西方观众呈现中国艺术的真实面貌,尽可能还原接近真实的中国艺术史,可是由于中国本土学者和海外学者的不同认知标准导致了争议的发生。在当下的视角,我们很难以“正确”或“错误”的严格尺度对上述案例作出准确评判——这些问题都是在特定时期的特定产物——造成这些争议的核心原因是中西方学者在中国艺术史研究中所秉持的不同学术传统。因此,对20世纪初海外中国艺术史研究基本情况和变革历程的回顾有助于解答这些争议产生的内在原因。

二、知识生成:伦敦艺展与20世纪初期海外中国艺术史研究

在伦敦艺展中,出生于芬兰的瑞典籍艺术史家喜龙仁作为外国委员会(Foreign General Community)的成员参与了展览的筹备过程,[11]x并于1936年2月10日在伯灵顿宫主讲了以“中国人对绘画的态度”(The Chinese Attitude Towards Painting)为题的学术讲座。[11]xii作为20世纪西方重要的中国艺术史家,他的研究除绘画外还涉及建筑、雕塑、园林等多个领域,对20世纪上半叶中国艺术在西方的传播起到关键作用。[15]在1929年出版的《中国早期艺术史》(A History of Early Chinese Art)的开篇,喜龙仁指出:

可以说,中国艺术的起源仍迷雾重重,似乎没有任何历史线索可供追寻。一直以来,我们对中华文明的认识彷佛都被高墙阻隔。尽管这堵高墙于几年前被考古学家撬开了一个缝隙,但研究成果还未得到充分论证。[16]

喜龙仁对中国艺术史研究的总体性概括真实反映了20世纪初海外中国艺术史学者遭遇的真实处境:一方面,尽管逐步开放的研究材料让西方汉学家和艺术史家有更多的机会接触中国艺术,但由于这些材料本不属于西方学术体系,和中国本土学者相比,西方学者依然缺乏对中国艺术足够的认识;另一方面,随着西方学者把考古学理念应用于对中国本土遗址的发掘,大量考古发现丰富了以书画为主的中国艺术史传统学术体系,进一步拓展了海外中国艺术史的研究范畴。

那么,伦敦艺展是怎样反映海外中国艺术史研究的趋势和海外学者与中国本土学者在中国艺术史研究中的差异性呢?

先从伦敦艺展委员会西方学者的构成说起。列席伦敦艺展英国委员会(British General Community)和外国委员会的委员涵盖了中国艺术相关的群体,包括政界人士、收藏家、博物馆馆长、汉学家和艺术史家等等。主办者还邀请了来自英国、瑞典、法国、日本等国家的19位学者举办学术讲座,介绍中国艺术。其中,来自中国的工作人员除了负责藏品运输和展览筹备工作之外几乎处于失语状态,参与展览和学术讲座的中国学者只有南京民国政府驻英大使郑天锡(Cheng Tien-hsi)一人。不可否认,由于讲座采用英文,语言的障碍可能是大部分中国学者无法登台和西方观众展开学术交流的主要原因。但是安排曾在英国伦敦大学学院法学院(UCL Faculty of Laws)获得博士学位的郑天锡作为演讲者却也暴露出20世纪初期,中国本土学者在西方中国艺术史研究领域的缺席,这种由西方学者主导海外中国艺术史研究的局面直至20世纪中后期才逐渐改善。有学者指出:“西方学者将中国艺术史纳入自身学术体系,以同一性和普遍性的标准‘规范’中国艺术,通过对他者的构建而确认自身的合理性,从根本上说是一种替代与压抑的行为。”[17]119不同于西方学者在“规范”海外中国艺术史研究中所做的努力,那些本应属于中国本土艺术史学传统的“文人话语”(literati discourse)却由于学术思维和研究方法的局限而没有得到发展,反而是19-20世纪席卷全球的现代化运动把艺术史作为一门人文学科引入中国。①2019年巫鸿教授受邀作为第68任梅隆美术讲座(A.W.Mellon Lectures in the Fine Arts)的演讲者,在美国国家美术馆(National Gallery of Art)做了题为“终止即开始:中国艺术与朝代时间”(Ends as Beginning:Chinese Art and Dynastic Time)的六场学术讲座,第一讲“中国艺术中朝代时间的出现”(The Emergence of Dynastic Time in Chinese Art)曾讨论相关问题。

值得注意的是,在海外中国艺术的研究中具有广泛影响力并作出重要贡献的汉学家伯希和与艺术史家喜龙仁均参与伦敦艺展,世人对两位学者的身份认定显示出海外中国艺术史研究的又一重要趋势。汉学家和艺术史家称谓上的差异反映了海外中国艺术史学界由来已久,并在40年代至50年代初期愈加凸显的关于中国艺术史研究者身份“合法性”的讨论。套用高居翰(James Cahill)的话来说:“两方都互不信任,都不太了解对方的研究法。”[18]6这一时期,汉学家和艺术史家对中国艺术史的研究方法上存在诸多不同:具有中文阅读能力的汉学家能够阅读第一手文字材料,对文献的梳理和年代的考证将他们对中国艺术史的研究置于中国文化和朝代时间(dynastic time)的背景下加以审视和解读;注重对艺术品风格研究和形式分析的艺术史家由于缺乏文献的支撑,只能在西方的文化背景下理解中国艺术史。这种冲突直至20世纪50年代后期才逐步得到解决:“越来越多的学者慢慢能够把西方艺术史的治学方法和中文典籍的阅读能力综合起来,这种对垒状态也就化解了。”[18]6在伦敦艺展中,汉学家和艺术史家在研究方法论上的差异在伦敦艺展中得到了进一步证实。郑天锡在展览举办期间注意到大部分西方观众在观看青铜器时更注意纹饰和颜色,反而淡化了被汉学家所重视的具有珍贵文献价值的铭文。②国史馆国民政府档案,伦敦中国艺术国际展览会,档案137、1488.转引自:吴淑英.展览中的中国:以1961年中国古艺术品赴美展览为例[D].台湾国立政治大学,1991.26.

图11 安阳粟特石棺床石阙 来源:Osvald Sirén Chinese Sculpture from the Fifth to the Fourteenth Century:Over 900 Specimens in Stone,Bronze,Lacquer and Wood,Principally from Northern China,Vol.II第446、447页

图12 伦敦艺展展览海报 来源:Royal College of Art

伦敦艺展的展品选择和陈列方式也真实反映了20世纪初中西方中国艺术史研究的差异性。首先,中方选送的艺术品以瓷器、绘画、书法为大宗,青铜器、玉器、古籍均有涉及。来自于西方收藏家和艺术机构的中国艺术品门类则更为多元化,除上述门类外,还涵盖了佛教艺术、石刻、丝绸织物等等。例如,现藏于宾夕法尼亚大学考古学及人类学博物馆“昭陵六骏”之一的“飒露紫”、科隆东亚艺术博物馆的安阳粟特石棺床石阙(图11)、以及来自苏联政府选送的于黑水城遗址出土的佛教艺术品等等。伦敦艺展中使用的展览海报也吸收了汉画像石和书法碑刻的设计元素,奠定了展览的主基调(图12)。其次,虽然说西方汉学家和艺术史家在中国艺术史的研究有着各自的取迳,但还是由于材料的缺失和展览空间的局限导致历史文化原境无法在伦敦艺展中得到真实的重现,而本应在展览中发挥重要作用的中国本土学者却处于失语的状态,这也解答了主办者对承弩器的用途和书画作品展陈方式所造成的误解。再次,和其他艺术门类相比,书法作品在伦敦艺展中处于特殊位置。通过对展品清单的梳理可以发现,展览中展出的数件书法作品均来自故宫博物院,并没有西方收藏家和艺术机构的藏品展出。其实,这个情况印证了20世纪30-40年代海外中国艺术史研究的一个有趣现象:“一系列撰写中国艺术史的学者,如莫朗特(George Soulié de Morant)、达格妮(Carter Dagny)、艾什顿与格雷(Leigh Ashton &Basil Gray)、巴克赫夫(Ludwig Bachhofer)、霍布森(R.L.Hobson)、明斯特伯格(Hugo Munsterberg),均未将书法纳入中国艺术史视野,只有席尔柯(Arnold Silcock)的《中国艺术概论》(Introduction to Chinese Art)例外。”[17]120也许正是这个原因,才让主办者没有把书法作品按照年代顺序在本应属于它的展厅和其他艺术品共同展出,只能和古籍一起陈列于伯灵顿宫南室里面的小室。

最后,让我们回到伯灵顿宫,重新审视伦敦艺展中展品的排列顺序。为什么这次展览的艺术品以历史年代的顺序陈列,而没有遵循以艺术门类进行排列的常规方式?这也和海外中国艺术史研究的发展趋势有着密切关系。20世纪30年代,海外艺术史学者受到格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)“大写的艺术史观”的影响,在“试图通过历史分期,考察整个历史过程的终极趋势和世界的必然进步”[19]195逻辑的主导下,时代精神、民族精神、文化精神[19]200逐渐成为艺术史的关键词,以“历史决定论”为视角展开的研究反映在艺术史家的写作中。无论是1928年莫朗特的Histoire De L'art Chinois De L'antiquité Jusqu'à Nos Jours,还是1961年迈克尔·苏立文(Michael Sullivan)的《中国艺术史》(The Arts of China)都以中国的历史朝代线索展开叙述,①参见George Soulié de Morant.Histoire De L’art Chinois De L’antiquité Jusqu’à Nos Jours[M].Paris:Payot,1928.英译本参见George Soulié de Morant,G.C.Wheeler.A History of Chinese Art:From Ancient Times to the Present Day[M].London:George G.Harrap &Co.Ltd,1931.迈克尔·苏立文的《中国艺术史》自1961年出版后曾再版六次,参见第六版Michael Sullivan.The Arts of China.Sixth edition,revised[M].Oakland,CA:University of California Press,2018.中译本参见迈克尔·苏立文.中国艺术史[M].徐坚,译.上海:上海人民出版社,2014.并成为中国艺术史叙事的惯用体例。主办者把不同门类的艺术品按照所属年代进行分类的方式也可能是受到了“历史决定论”的影响,尽管不同门类的艺术品被放置于同一展厅,淡化了艺术品的艺术性,却强调了艺术品产生的时代背景和社会价值。但是,按照艺术品所属历史年代进行陈列的方式在现在西方百科全书式的博物馆(cyclopedia museum)中却不常见,取而代之的是大致以艺术品所属地域而划分的策展部门(curatorial departments),如亚洲艺术、埃及艺术、希腊和罗马艺术、伊斯兰艺术、古代近东艺术等等,每个策展部门的展厅也是按照艺术品的门类进行陈列的。造成这种情况的原因与博物馆藏品体系构建的过程有着很大关系。大多数西方私人收藏家首先会选定一个地域,并开始关注所选定地域的一个或几个门类的艺术品,而不是尝试收藏一个历史时期的全部艺术门类。况且,西方博物馆通过购买和收藏家捐赠逐步形成的藏品体系很难涵盖一个地域全部历史时期的艺术品。

三、结语

结合上述各种材料,可以得出三点认识。一、20世纪初的海外中国艺术史研究以西方学者为主导,虽然滕固等曾在西方学术机构留学的中国学者把现代艺术史学方法带回中国,并将雕塑、建筑、佛教艺术以及民间工艺纳入研究范畴,但由于影响力的局限,大部分中国本土学者依旧延续着传统的“文人话语”,语言的障碍和学术传统的差异导致中国学者在海外艺术史学界的失语和缺席。二、20世纪初,从事中国艺术史研究的西方艺术史家注重对艺术品的风格分析和年代断定,却由于与汉学家研究侧重点的不同,导致大部分艺术史家淡化了只有通过文献典籍的阅读才能完成的对艺术品所处文化情境原境的还原,随着艺术史学科研究观念和方法的转变,艺术史家意识到语言阻隔是文化沟通的障碍,逐渐重视了文献考证的必要性。三、19世纪末至20世纪初,中国艺术品流散西方,被个人收藏和公私机构收藏,但由于学术交流的缺乏,西方学者掌握的第一手材料依然缺乏,只能通过有限的信息重构“想象中的中国”。

尽管伦敦艺展的筹备过程伴随争议,部分艺术品的陈列效果亦差强人意;可是相形之下,这次展览丰富的历史资料留存却为我们观察20世纪初海外中国艺术史研究提供了参考。时至今日,当我们回看中国艺术史研究自19世纪末至今在海外的发展,在伦敦艺展中表现出的中国本土学者和西方学者的区别已不再明显,尤其是近三四十年来随着学术交流的开展和研究资料的共享,中西方学界的隔阂也在消失,语言、读者群体、学术环境等客观条件的不同固然存在,但全球艺术史语境下的中国艺术史正在逐渐生成。

——《艺术史导论》评介