中世纪欧洲的老年群体与养老模式*

徐 浩

中世纪欧洲老年人(the elderly)日益成为重要的社会群体。毫无疑问,家庭养老是他们主要的养老方法。对于老年人如何养老,《圣经》侧重于要求孩子孝敬父母(honouring parents,而honouring的主要含义是尊敬),①《圣经》在多处地方告诫子女务必孝敬父母。例如,“当孝敬父母,使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久”(《旧约·出埃及记》20:12);“当照耶和华你神所吩咐的孝敬父母,使你得福”(《旧约·申命记》5:16);“你们作儿女的,要在主里听从父母,这是理所当然的。要孝敬父母,使你得福,在世长寿。这是第一条带应许的诫命”(《新约·以弗所书》6:1-3)。而中世纪欧洲则更加强调老年人应该保护自己的财产权或家长权,利用它们与赡养人建立不同模式的互利互惠的赡养关系。尽管社会史和经济社会史在研究其他问题时偶尔涉及老年人的生活保障,但长期以来中世纪欧洲养老问题却缺乏专门研究。养老属于老年史(old age history)的研究领域,涉及许多专业性较强的问题,需要借鉴人口史、家庭史和经济社会史等学科的成果。20世纪晚期,老年史在上述学科基础上获得蓬勃发展,产生了一大批引人瞩目的重要成果,澄清和丰富了有关中世纪欧洲养老问题的认识。目前,我国正在进入老龄化社会,养老成为日益严峻的挑战,而了解和借鉴发达国家的历史经验教训对我们成功应对这种挑战将不无裨益。有鉴于此,笔者拟结合20世纪中晚期以来人口史、家庭史、经济社会史和老年史的研究成果(详见本文脚注,不另外注释),谈谈中世纪欧洲是否存在一个数量不断上升的老年群体,以及家庭结构和继承制度如何制约养老策略,从而导致中世纪欧洲养老模式存在地区差异等问题。

一、老年群体的发现

中世纪欧洲老年群体是客观存在的,但长期以来却未能引起史学家的关注。在英语世界,较早的老年史论文是1934年科夫曼发表的《从荷马到乔叟时代的老年》,梳理了古代和中世纪作家作品中老年人的形象。①G. R. Coffman, “Ole Age from Horace to Chaucer”, Speculum, IX(1934), pp. 247-277.直至20世纪30年代结束时,历史学家对中世纪欧洲老年群体还缺乏基本了解。马克·布洛赫在其扛鼎之作《封建社会》(法文版出版于1939—1940年)中主张,直到中世纪中期,“老年期似乎开始得很早,早至我们的壮年期。我们将看到,这个自认为暮气沉沉的世界实际上是由青年人统治着”。②马克·布洛赫:《封建社会》上卷,张绪山译,郭守田、徐家玲校,北京:商务印书馆,2004年,第141页。尽管以上表述只是布洛赫的个人观点,但在很大程度上仍可视为该时期包括年鉴学派在内的绝大多数历史学家对中世纪欧洲人口寿命与年龄结构的群体印象,即中世纪欧洲人口寿命普遍较短,老年人的数量凤毛麟角,不足以构成一个重要的社会群体。

导致以上误解的原因在于,以往人们简单使用平均预期寿命(mean expectation of life)来衡量中世纪欧洲的人口寿命,③平均预期寿命也称平均寿命,是指0岁年龄组人口的平均生存年限,通常指某个特定时期人们出生时平均可以存活的年限。据此,中世纪欧洲人口平均预期寿命只有二三十岁,与现代(布洛赫生前)超过60岁相比相去甚远。④中世纪中晚期,正常时期英国贵族男子出生时(0岁,下同)的平均预期寿命只有二三十岁,而在1349—1375年,由于黑死病和时疫造成死亡率急速攀升,预期寿命降至17.3岁。参见J. C.拉塞尔:《500—1500年的欧洲人口》,卡洛·M.奇波拉主编:《欧洲经济史》第一卷,徐璇译,吴良健校,北京:商务印书馆,1988年,第36页,表3。19世纪欧洲人口平均预期寿命比中世纪略有上升,但仍未达到40岁,参见迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔:《欧洲家庭史——中世纪至今的父权制到伙伴关系》,赵世玲、赵世瑜、周尚意译,北京:华夏出版社,1987年,第128页。20世纪早期西方平均预期寿命迅速上升。1929—1931年,美国白人男性出生时平均预期寿命已超过60岁(L. I. Dublin and A. J. Lotka, Length of Life: A Study of the Life Table, New York:The Ronald Press Company, 1936, p. 24)。然而,以平均预期寿命来衡量中世纪并不合适。原因在于,一是中世纪欧洲婴儿和年轻人死亡率较高,“婴儿和年轻人的大量死亡极大地降低了人们的平均寿命”⑤卡洛·M.奇波拉:《世界人口经济史》,黄朝华译,周秀鸾校,北京:商务印书馆,1993年,第65页。;二是中世纪欧洲各阶层婴儿死亡率缺少记载,没有直接统计数据可供参考。⑥中世纪欧洲婴幼儿和儿童的出生和死亡缺少史料记载,甚至贵族也是如此。在此情况下,拉萨尔对前述中世纪英国贵族10岁以内死亡率的估计借用了印度农村的相关资料,因而这一数据仅为参考而已。当然,人口史学家这样做也并非毫无根据,他们通常相信,中世纪欧洲人口平均预期寿命在很大程度上类似于20世纪六七十年代的发展中国家。有鉴于此,平均预期寿命不宜作为衡量中世纪欧洲人口寿命的标准。与平均预期寿命相比,寿命(life of span)指人类生命的最大长度,即所谓的“天年”,更能体现中世纪人口存活的真实长度。实际上,中世纪欧洲至少部分人的寿命比平均预期寿命长得多,他们不仅活到老年,甚至还享有高寿。正如拉塞尔指出的那样,鉴于现在医学的进步,我们应该预料到中世纪的平均寿命,即出生在某个既定阶段的所有人或他们中具有足够代表性的人群所存活的年限会比现在短得多。而寿命问题,即人们在寿终正寝前可以存活的时间长度却是不同的事情。实际上,中世纪欧洲不乏长寿之人,中世纪晚期英国存在许多高寿者,至少有两位百岁老人。法国阿奎丹的埃莉诺(Eleanor of Aquitaine)80岁前一直是精力充沛的政治强人,主教罗伯特·格罗斯泰斯(Robert Grosseteste)也接近这个年龄。①Josiah Cos Russell, “Medieval Population”, Social Forces, Vol. 15, No. 4(May, 1937), p. 508.由此可见,尽管中世纪欧洲人口平均预期寿命比现代低得多,但自然寿命的差距却相对较小,这又往往被包括布洛赫在内的中世纪史学家所忽视。

对寿命的研究始于20世纪30年代,其推动力缘自人寿保险业对长寿(longevity)现象的关注。1936年,供职于美国大都会人寿保险公司的统计员都柏林和助理统计员洛特卡合作出版《寿命——生命表研究》一书,②L. I. Dublin and A. J. Lotka, Length of Life: A Study of the Life Table, New York: Ronald Press, 1936.指出自然寿命(natural span of life)和平均预期寿命是两个不同概念,后者忽视了诗人、音乐家、数学家等许多名人长寿的事实,美国总统也不乏高寿者。诚然,寿命受制于某些非个人因素,很少人超过百岁。有鉴于此,生命表(life table)提供了特定时期某个年龄段人群的死亡率数据。③在人口学中生命表又称死亡率表(mortality table)和寿命表,是对相当数量的人口从出生或一定年龄开始,直至这些人全部去世为止的各年龄段生存与死亡的记录。该方法可以展示任意数量的人群(1 000人或10 000人)从出生到死亡每个年龄段的存活人数。据此,他们将1929—1931年美国的人口普查数据制成生命表,并援引人口史学家有关古代至19世纪的相关数据进行比较。④L. I. Dublin and A. J. Lotka, Length of Life: A Study of the Life Table, Chapters 1, 2.不过,由于当时还没有中世纪寿命问题的研究成果问世,因而该比较只涉及了古代和近现代。

拉塞尔较早使用生命表方法对中世纪人口自然寿命进行了专门研究。他认为,在中世纪人口史领域,最薄弱环节之一是缺少对寿命问题的研究,主要原因在于中世纪史学家缺少兴趣和史料匮乏与分散等。所幸的是,中世纪中晚期英国的《死后调查》(inquisition post mortem)档案记载了新去世的直属封臣继承人的年龄,当时这样做的目的旨在确定国王对未成年继承人的婚姻、监护等项权利,而人口史学家据此可以计算出公元1250年之后英国贵族的寿命。他根据1250—1348年的死后调查档案,梳理出了581位国王直属封臣的男性成年继承人(21岁以上)的生命表,从中可以计算出他们的寿命和年龄分布。据该表数据,在581人中,291人(50%)的寿命超过50岁,139人(23.9%)超过60岁,46人(7.9%)超过70岁,8人(1.38%)超过80岁,1人活到100岁(0.17)。此外,拉塞尔还根据死亡率,计算出了他们成年后各年龄段的预期寿命(expectation of life,也称平均余命)。例如21岁时的预期寿命还有29.3岁,40岁时为17岁,50岁时为12.1岁,60岁时为9.1岁,70岁时为6.5岁,80岁时为5.6岁等等。①Josiah Cox Russell, “Late Mediaeval Population Patterns”, Speculum, Vol. 20, No. 2(Apr., 1945), p. 159.预期寿命是从出生到死亡期间各年龄段人口的生命余命,类似于自然寿命,不同于只关注出生时人口余命的平均预期寿命。

从一定意义上说,中世纪欧洲各年龄段的预期寿命与现代相差不大。与中世纪一样,百岁老人在现代仍然凤毛麟角。中世纪人不存在早衰现象,尽管50岁以上的男人有时被归入老年人(senex)之列,但50岁以下仍被视为广义上的青年(iuvenis,狭义上指21岁或28岁以下),12—28岁属于少年(adolescens),28岁以下统称为孩子(puer)。按照这种划分,青年阶段包含了中年,中世纪人与现在相比更加晚熟。此外,如果不计入30岁以下人口,中世纪欧洲人口各年龄段的预期寿命并不算低。1276年英国男性贵族的生命表显示了0—99岁的预期寿命,其中30—34岁人的预期寿命为22.78年,35—39岁为 19.78年,40—44岁为 17.81年,45—49岁为 15.48年,50—54岁为12.71年,55—59岁为10.85年,60—64岁为9.42年,65—69岁为7.93年,70—74岁为6.73年,75—79岁为6.35年,80—84岁为5.18年,85—89岁为5年,90—94为5年,95—99岁为2.5年。1200—1450年出生的人们的预期寿命与此基本相同,但30岁以下的预期寿命差别较大。这种预期寿命类型与罗马帝国的部分地区和早期现代的印度大致相同,这是在细菌学发展前人类文明所能达到的最高预期寿命,中世纪欧洲大部分地区已经做到。②Josiah Cox Russell, “Late Mediaeval Population Patterns”, Speculum, Vol. 20, No. 2(Apr. , 1945), p. 160.

此外,拉塞尔还发现,在1348年黑死病后至15世纪末,老年人的预期寿命显著上升。他们的样本包括3 070名大土地持有者,研究表明男性出生时的平均预期寿命和老年人预期寿命呈现相反结果。1200—1275年出生的男性平均预期寿命为35.3岁,1326—1348年出生的降至27.2岁,1348—1375年出生的进一步下降到17.3岁,1425—1450年出生的逐渐回升到32.8岁,但仍未达到13世纪的水平。相反,老年男性的预期寿命在大多数时期持续上升。1200—1275年出生的60岁男性的预期寿命为9.4岁,1326—1348年出生的上升到10.8岁,1348—1375年出生的达到10.9岁,1425—1450年出生的攀升到13.7岁。80岁男性的预期寿命在1200—1275年为5.2岁,1326—1348、1348—1375、1425—1450年分别为 6岁、4.7岁、7.9岁,除黑死病期间外其他时期都是上升的。③J. C.拉塞尔:《500—1500年的欧洲人口》,卡洛·M.奇波拉主编:《欧洲经济史》第一卷,徐璇译,吴良健校,第36页,表 3。

对中世纪晚期英国所有世俗贵族寿命的研究也证明了上述趋势。罗森塔尔认为,14世纪期间,50岁贵族的死亡率快速上升,但其后出现下降。在1325年前,18%的贵族的寿命不足50岁,1350—1370年该比例增加到66%,15世纪上半叶由于战争原因则下降到34%,而超过50岁的贵族的寿命比以往活得更长。④J. J. Rosenthal, “Medieval Longevity: the Secular Peerage,1350-1500”, Population Studies, Vol. 27, July 1973. pp. ?.

既然中世纪欧洲人口成年后的预期寿命并不算低,那么当时的人们如何界定老年(old age)阶段或老年人?换言之,老年阶段和老年人从多大年龄开始?是像布洛赫所说的老年阶段开始较早,还是大体上与今天相同?对此,老年史学家在时人作品和立法中发现了不同回答。苏拉米斯·萨哈通过梳理中世纪欧洲的科学、医学、道德说教、布道、文学和艺术作品中有关生命周期的各种划分方法,归纳出老年阶段的开始年龄多达7种意见:分别为35、40、45、50、58、60、72岁。①Shulamith Shahar, Growing Old in The Middle Ages: “Winter Clothes us in Shadow and Pain”, Translated from the Hebrew by Yael Lotan, London and New York: Routledge,1997, p. 17.中世纪欧洲作品对老年阶段的开始时间分歧很大,至少可以说明当时的人们并不普遍认为老年阶段开始较早。

与此不同,中世纪欧洲立法对老年人最低年龄的界定则较为集中。在中世纪欧洲法律文本中,不再担任公职或有资格豁免各种义务的男性一般为60岁或60岁以上,个别甚至可以延长至70岁。在免除军役方面,1285年,英王爱德华一世颁布《温切斯特法令》,规定所有15—60岁男性的财产需要评估,他们有义务依据其土地和动产的价值自备武器,但60岁以上的男性予以免除。13世纪西班牙的卡斯提尔和莱昂的阿方索十世的法律,将免除执勤和作战义务的男性最低年龄设置为70岁。在免除决斗裁判方面,根据苏格兰、霍亨斯陶芬时期的西西里、法国南部和北部、西班牙北部等地的所有法律,60岁及以上男子免除参加决斗裁判的义务,可以派一名代理人代替其决斗,后者一般为职业骑士。免除承担公共和行政管理义务或强制退休的最低年龄通常为70岁。1285年英王爱德华一世颁布《第二次威斯特敏斯特法令》,规定超过70岁的男性不能被强迫在小陪审团中担任陪审员。在意大利的佛罗伦萨、威尼斯、比萨等城市,70岁以上的公民可以免除担任商人六人委员会等职务的义务。1349年英国通过《雇工法令》,强迫所有60岁以下、身体健康的男性和女性雇工,在雇主需要时必须接受雇佣,否则将被判入狱。②Shulamith Shahar, Growing Old in The Middle Ages: “Winter Clothes us in Shadow and Pain”, pp. 25, 26.换言之,无论男女,60岁以上的雇工可以拒绝受雇于人。有鉴于此,萨哈认为,在各种法律文本中将60岁作为老年标志的做法普遍存在。③Shulamith Shahar, Who were old in the Middle Ages? Social History of Medicine, Vols. 6(1993), No. 3, p. 340.

如果以60岁作为中世纪欧洲老年人的开始年龄,那么我们可以据此估计中世纪各个时期老年人占20岁以上人口的比例数据。④老年人占20岁以上成年人口比例是常见的估计中世纪老年人占人口比例的方法。如拉塞尔在《有多少人口是老年人》一文中主张,由于中世纪婴幼儿、少年和女孩子的数量难以确定,所以最好使用老年人占成年人口比例的方法估计老年人占人口的比例。由于成年人口一般大约占总人口的1/2,所以这一数据易于获得(Josiah C. Russell, How Many of the Population were Aged?”, in Michael M. Sseehan, ed., Aging and the Aged in Medieval Europe, Toronto: Pontif i cal Institute of Mediaeval Studies, 1990, p. 120.)。考古学家和人类学家研究了中世纪欧洲500处墓地中的30 000副骨骼的年龄,显示在非黑死病期间的公元1—542年男性和女性老年人在成年人口中的比例分别占4.6%和6.2%,公元750—1000年男女老年人分别占5.1%和5.2%;而在黑死病期间的520—750年(指中世纪早期欧洲爆发的黑死病),男女老年人分别占1.8%和2.2%,1348—1500年男女老年人分别占3.3和3.2%。不过,以上骨骼数据主要来自相对落后的北欧和东欧地区的墓葬,而比较先进的西欧和南欧墓葬数量较少,因而拉低了中世纪欧洲老年人在成年人口中的比例。①Josiah C. Russell, “How Many of the Population were Aged?”, in Michael M. Sseehan, ed., Aging and the Aged in Medieval Europe, pp. 122-123.

中世纪西欧各地的文献史料表明,老年人口比例明显高于骨骼数据。中世纪早期有关老年人口比例的文献史料可谓凤毛麟角,根据乔治·米诺瓦的研究,在法国马赛的圣维克多修道院(Abbey of St-Victo)的财产清册中,记载了9世纪该修道院领地20岁以上的成年农奴的信息,表明即使在这类贫困农民当中,超过11%的成年人的年龄在60岁以上。不过,笔者根据他所提供的数据计算该数据似乎有误。据笔者计算,在总共308名成年农奴中,17个农奴年龄为60—69岁,6个为70—79岁,4个为80—99岁。换言之,27个农奴的年龄在60岁以上,占成年农奴总数(308人)的8.8%。②Georges Minois, History of Old Age: From Antiquity to the Renaissance, Translated by Sarah Hanbury Tenison,Cambridge: Polity Press, 1989, pp. 148-149.

中世纪中晚期老年人口比例并非持续和平衡改善,但总的说有所增加。英国《死后调查》,以及法国和意大利城市人口调查表(census-list)含有中世纪中晚期老年人占成年人口比例的统计数据。根据《死后调查》,1276年前出生的男性老年人占8.42%,1276—1300年出生的占7.3%,1301—1325年出生的占6.9%,1326—1348年6月出生的占8.9%,1348年7月—1375年出生的占10.3%,1376—1400年出生的占9.0%,1401—1425年出生的占10.6%,1426—1450年出生的占12.4%。其中黑死病期间老年人比例上升主要是由于年轻人的死亡率高于老年人。另外,法国和意大利城市人口调查表显示,1422年法国兰斯(Reims)的男性老年人占6.3%,女性占5.2%,平均为5.8%,仅有中世纪平均值的一半。1489年意大利的波佐利(Pozzuoli)男性老年人占8.5%,女性占12.1%。平均为10.3%。1427年托斯卡纳(Tuscany)地区老年人口占有更高比例。佛罗伦萨城市中男性老年人占18.9%,女性占23.9%。在托斯卡纳地区的农村,男性老年人占23.2%,女性占26%。皮斯托亚(Pistoia)的男性老年人占25.1%,女性占23.9%。如果将托斯卡纳以上数据平均计算,老年人口占24.7%。③Josiah C. Russell, “How Many of the Population were Aged?”, in Michael M. Sseehan, ed., Aging and the Aged in Medieval Europe, p. 123.

综上所述,中世纪早中期老年人在成年人口中通常占10%以下,中世纪晚期部分城市已上升到10%以上,有些意大利地区甚至超过20%。中世纪中晚期老年人群体的变化还可以从眼镜消费的对比中找到证据。眼镜是13世纪发明的,直到15世纪才迅速普及,应当说15世纪老年人口群体的大量增加及其阅读需要是眼镜普及的主要原因。④Josiah C. Russell, “How Many of the Population were Aged?”, in Michael M. Sheehan, ed., Aging and the Aged in Medieval Europe, p. 126.

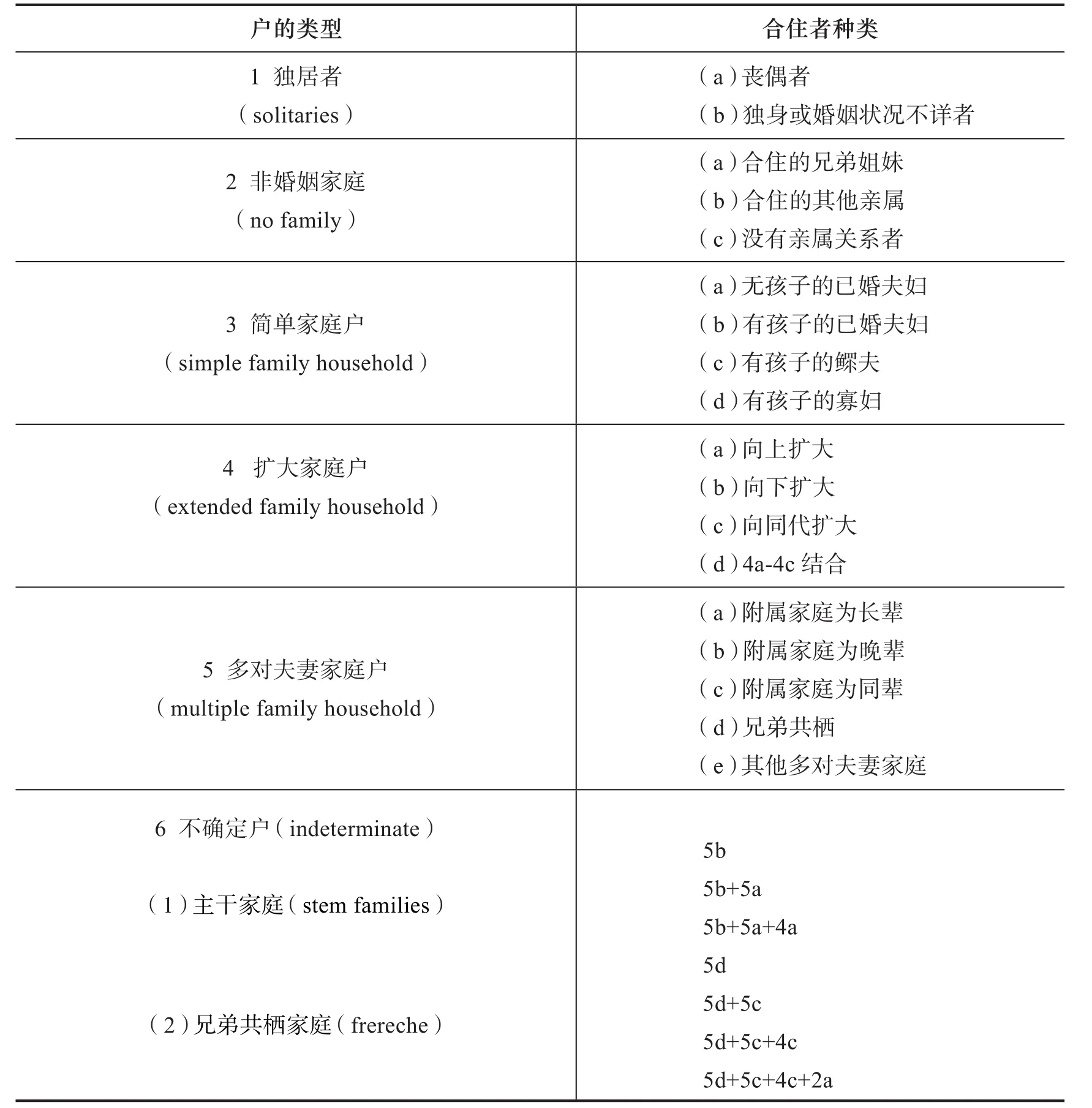

中世纪中晚期老年人比例的增加必然引起养老问题。如上所述,家庭养老是中世纪欧洲养老的主要方法,因而家庭结构在很大程度上决定了养老模式。前工业社会盛行家户制(family household),“家”(family)指有血缘和婚姻关系的亲属,“户”(household)则指在一个屋顶下共同生活的人们,其中包括亲属和非亲属(如仆人、房客等),拉斯勒特将其称为“共同居住的生活单位”(coresident domestic group),大致可分为以下6种类型,详见表1。

表1 户的结构——类型和种类

简单家庭户也称核心家庭(nuclear family)、基本家庭(elementary family)和直系血亲家庭(biological family),由一对夫妇或一对夫妇与未婚子女再或者丧偶者与未婚子女组成。父母是简单家庭不可或缺的因素,在一起生活者至少包括夫妇或丧偶者与一个未婚子女,独居者不能算作简单家庭,有鉴于此其确切称谓应为婚姻家庭单位(conjugal family unit,简称CFU)。扩大家庭(extended family)的准确含义是扩大的婚姻家庭,指一个核心家庭再加上一名及以上的血亲或姻亲的亲属,其中向上扩大指合住亲属包括核心家庭中丈夫的父亲,或妻子的母亲,或核心家庭中鳏夫的姑姑等,上一代和下一代都可以担任户主;向下扩大指核心家庭住有失去父母的孙子(女)、侄子和外甥等;向同代扩大指共同生活的有户主或配偶的兄弟姐妹或表兄弟姐妹等;或者不同代人和同代人的同时扩大(包括失去双亲的侄女,或没有兄弟姐妹的叔叔等)。多对夫妻家庭户(multiple family household)指包括了两个或以上的婚姻家庭,它们的组成可以是简单的或扩大的,不同代的或同代的,但其中的次要单位(secondary unit)的成员通常不是整个家庭户的户主。如合住者可以是户主的上一代(其父亲和母亲)和户主未婚的兄弟姐妹;也可以是下一代(户主的已婚儿子的家庭,或者还有其兄弟姐妹和寡妇),或者是与户主同代的已婚兄弟和(或)姐妹,此为社会人类学家所说的联合家庭(joint family)。同代人的多对夫妇家庭又分为包括丧偶父母和不包括的,后者又被称为兄弟共栖式家庭(frereche)。①Peter Laslett and Richard Wall, Household and Family in Past Time, pp. 28-30.在上述6种共同居住的生活单位中,最常见的有核心家庭、扩大家庭和多对夫妻家庭,中世纪似乎也不例外。不过,由于中世纪欧洲不同地区存在不同的家庭结构,因而老年人的养老模式也呈现出明显的区域化特征。

二、核心家庭与独立养老模式

独立养老模式指的是老年人在晚年与配偶居住或独居,不与已婚儿子生活在一起。这种模式主要出现在流行核心家庭同时也是封建制度较为发达的西欧、北欧、中欧和南欧少数地区(以下简称西欧),面临退休的老年人一般会仿照封建保有地的做法有条件地向赡养人转移财产,通过达成互利互惠的赡养协议的方式实现老有所养。

既然老年人独立养老主要流行于西欧地区,那么中世纪西欧是否存在核心家庭?对此学者们的认识经历了长期过程。早期的社会学家曾主张前工业社会的欧洲盛行扩大家庭,核心家庭则是工业革命的结果。法国社会学家弗雷德里克·勒普莱(Frederic Le Play, 1806-1882)在1855年出版的《关于欧洲的劳动者》一书中首次提出三种家庭结构的主张。第一种是传统的父权制家庭(patriarchal family),所有儿子都在父母家里结婚。第二种是改进型的主干家庭(stem family,该词由勒普莱发明),父母只允许一个儿子在家里结婚并作为继承人,其他人在继承财产后可以到外面结婚建立家庭,否则只能独身在家里做佣人。第三种是新式的“不稳定”家庭(unstable family,即核心家庭),它随着新人结婚而建立,孩子们出生后逐渐扩大,孩子因外出谋生或结婚离家后日益变小,由于父母离世和财产分割最终消失。在西方工业社会,核心家庭在工人阶级中占有优势,这同时也导致了他们的贫困化。他主张最好的家庭形式是主干家庭,它们在几个世纪甚至上千年间流行于许多地区,法国南部便是其中之一。①Peter Laslett and Richard Wall, Household and Family in Past Time, pp. 16-17.作为社会改革家,勒普莱反对工业社会的不稳定家庭,期待传统农民家庭的复活。②迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔:《欧洲家庭史——中世纪至今的父权制到伙伴关系》,第24页。

社会史学家霍曼斯认为勒普莱的观点适用于中世纪英国,他主张13世纪英国的敞田区(champion country)和非敞田区(woodland)分别实行不可分割继承和可分割继承制度。前者选择主干家庭,但户主经常在晚年退休,将土地交给继承人经营,并与其签署赡养协议以获得生活保障。后者采用联合家庭,土地在所有儿子中平均分配,但经常共同持有,因而中世纪并不存在核心家庭。霍曼斯考察的主要是敞田制地区的主干家庭。他认为,13世纪英国敞田区家与户相结合。后者一般居住着4种人,分别是持有者的直系亲属,如他本人、妻子和孩子;其他亲属,如持有者的母亲和父亲,以及未婚的兄弟姐妹;居住在该住宅中的男仆人和女仆人;最后还有房客(undersettles),如二佃户和共同继承人。几乎所有的户都不止包括上述一两种人,户的规模与持有地面积成正比,码地(yardland,中世纪英国份地单位的名称,相当于维尔格特面积)上的户通常都很大。③George Caspar Homans, English Villagers of The Thirteenth Century, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1941, pp. 212, 213-214.不过,霍曼斯所说的户主退休的主干家庭与勒普莱的定义并不完全一样。

晚近以来,工业革命前西欧盛行较大的家庭结构的观点被斥为“前工业化时期大家庭的神话”。④迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔:《欧洲家庭史——中世纪至今的父权制到伙伴关系》,第二章“前工业化时期大家庭的神话”。家庭史学家发现,核心家庭已是早期现代时期(16—19世纪)欧洲家庭的主要形式,《欧洲家庭史》的作者指出:“就目前的研究所允许我们比较欧洲家庭的内容而言,可以说多代同堂之家及其他具有共住关系的人在前工业化时期西欧和中欧的大片地区都相当少。当这些地区的资料与南欧和东欧的资料对比时,这一点极为显著。”⑤迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔:《欧洲家庭史——中世纪至今的父权制到伙伴关系》,第29页。不仅早期现代,核心家庭甚至可以上溯到古代和中世纪的大部分时期。1986年出版的法文版《家庭史》的作者认为,古希腊时期的主要家庭结构是核心家庭。古罗马和中世纪早期前半段的欧洲则盛行扩大家庭,而在法兰克王国扩大家庭向核心家庭的过渡发生在墨洛温王朝和加洛林王朝之间。换言之,从8—9世纪即法兰克王国封建化以来,夫妻家庭便是唯一的基本结构。⑥安德烈·比尔基埃等主编:《家庭史:遥远的世界、古老的世界》第1卷下册,袁树仁、姚静、萧桂译,北京:三联书店,1998年,第489页。家庭结构的核心化在9世纪法国修道院的地产调查中留下足迹。在819年巴黎圣日尔曼ˉ德ˉ普雷修道院长伊尔米农的登记簿里将人口按户或家来分,而以大约每3.6口人为一单位。⑦J. C.拉塞尔:《500—1500年的欧洲人口》,卡洛·M.奇波拉主编:《欧洲经济史》第一卷,第17页。家庭结构的转变不仅出现于法兰克王国,“这种夫妻关系占主导地位的情形,显然在由此向北远得多的地方,如英国,也存在”。①安德烈·比尔基埃等主编:《家庭史:遥远的世界、古老的世界》第1卷下册,袁树仁、姚静、萧桂译,第493页。

英国家庭结构向核心化的转变出现在封建化确立后的中世纪中晚期。11—12世纪英国各地仍盛行扩大家庭,13世纪起农民家庭的核心化始于东盎格利亚以及东南部和西南部,14世纪晚期和15世纪上半叶其余低地地区也完成了家庭结构的核心化。黑死病前后,尽管人口和经济形势截然不同,但英国家庭始终朝着核心化发展。②Z. Razi, “The Myth of the Immutable English Family”, Past and Present, 140(1993), p. 42.中世纪早期后半期以来欧洲家庭结构核心化的原因是多方面的,人口增长和中世纪早中期的农业革命导致传统份地的不断分割及其对家庭劳动力需求的减少,庄园和国家的征税单位从家庭转变为土地和个人,以及儿子结婚后不与父母生活在一起等。

哈纳沃特也否认中世纪中晚期英国的农民“户”中存在三代户或主干家庭的传统观点。她指出,《末日审判书》和14世纪晚期的《人头税报告》列举了“户”里的居住者,表明简单家庭是普遍原则。各种庄园档案被用来重构为数众多村庄,研究表明“户”中的亲属只包括夫妻和未婚子女等直系亲属。尽管所有这些档案在提供精确数据上存在瑕疵,但它们都表明,主干家庭即使存在过,也是少量和短暂的。有鉴于此,她的结论是:中世纪家庭大部分是简单的婚姻家庭。即使可分割继承制地区也不必建立联合户(joint household)。一旦孩子成年,父母和孩子都喜欢分开居住,父亲在生前就力争让儿子和女儿安家立业。富裕农民肯定在完成这种愿望上更加成功。主干家庭并不常见,父母拥有较多资源签订退休协议,而非依赖于儿子的孝心。大多数人都结婚成家,因而“户”通常不包括大量未婚的兄弟姐妹。③Barbara A. Hanawalt, The Ties That Bound: Peasant Families in Medieval England, New York, Oxford: Oxford University Press, 1986, pp. 92, 103.由此,家庭史学家不仅证实中世纪英国农户实行户主退休习俗,而且发现在不可分割和可分割继承制度地区新人结婚后不与公婆一起生活,而是建立新的家庭。换言之,勒普莱所谓“不稳定的”并导致贫困化的核心家庭在英国工业革命前几个世纪已经十分流行。

除法兰克王国和英国外,“退休权利的习俗可回溯到中世纪的中欧和西欧”。具体说,“规定退休权利的安排遍及从爱尔兰到苏台德、从挪威到阿尔卑斯的整个中欧和西欧。在年迈的农夫或其妻子已处于退休状态的地方,家庭权威则属于中间那代人。因而这种家庭架构与最初的主干家庭迥异,这一点在关于大家庭历史形式的讨论中经常被忽视”。④迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔:《欧洲家庭史——中世纪至今的父权制到伙伴关系》,第30、31页。除西欧外,南欧少数地方也存在核心家庭和退休习惯,例如位于法国南部的比利牛斯山地区的农民实行两种退休办法。贝亚恩(Bearn)地区的农民实行长子继承制,父亲退休时与继承财产的儿子或女儿分享财产控制权,形成所谓的贝亚恩式的主干家庭。而在上普罗旺斯地区(Haute Provence),父亲选择一个儿子作为继承人,当父亲退休时,这个儿子便成为户主和农场管理人(Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, pp. 150-152)。有关法国南部农村的核心家庭和退休习俗,还可参见埃马纽埃尔·勒华拉杜里:《蒙塔尤——1294—1324年奥克西坦尼的一个山村》第2章,许明龙、马胜利译,北京:商务印书馆,1997年,第322—323页。那么,西欧等地核心家庭的老年人为何需要在有生之年退休、向继承人转移财产并与之签署退休或赡养协议(retirement or maintenance agreement)来养老呢?应该说,其中原因是多方面的。伊莱恩·克拉克认为,签署赡养协议的老年人通常出于以下三种情形:一是领主为无法正常进行生产劳动和履行劳役的老年佃户(多为寡妇)指定继承人,以维护双方利益;二是佃户临终前与继承人签订赡养协议,以便其遗孀将来生活得到保障;三是老年佃户在晚年自愿与继承人签订赡养协议。相比之下,大多数赡养协议是农民自愿签署的。①Elaine Clark, “Some Aspects of Social Security in Medieval England”, Journal of Family History, Winter, 1982,pp. 310-311. 老年农民退休的原因之一是无法胜任繁重的自营地劳役。根据庄园习惯法,作为土地持有者的老年人(包括寡妇)不能免除劳役,唯有病人可以请假,但不得超过一个月(Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, p. 213,note 29.)。

老年农民自愿与继承人签署赡养协议的目的主要是在退休(即转移财产)后获得养老保障。麦克法兰认为,与西欧其他国家的农民社会不同,早在13世纪,英国农民土地产权便已私有化,土地被视为属于夫妇个人而非家庭。有鉴于此,土地一旦转让给儿子,他便脱离了家庭和共同体的束缚,父亲无法再要求从该土地上获得收入,儿子没有义务赡养其年老的父母。因此,在生前将财产转让给儿子的父母小心翼翼地签署法律合同,它逐条规定了儿子对父亲的赡养义务,包括定期提供的金钱、食物、衣服、燃料等的数量。如果没有这样的法律保证,父亲不能指望财产转让后儿子会赡养他们。②艾伦·麦克法兰:《英国个人主义的起源:家庭、财产权和社会转型》,管可禾农译,北京:商务印书馆2008年,第6章。

那么,老年农民与赡养人签署赡养协议有何法律依据,又如何履行协议?应该说,西欧的封建保有地制度和村社自治传统为实行退休养老制度提供了极为有利的制度条件。实际上,中世纪中晚期通常由农奴持有的习惯保有地(customary tenure)拥有多种权利。瑞夫蒂斯认为,与寡妇产、继承权和买卖权等一样,赡养权(Maintenance right)也属于习惯保有地的一种权利,新持有人无论是否是亲属都要履行该义务。年老体弱无法劳动的习惯佃农可以将土地交给某些年富力强的家庭成员,或者是一个没有亲属关系的乡亲。签署赡养协议是老年父母的普遍养老办法,由庄园法庭监督执行。③J. Ambrose Raftis, Tenure and Mobility, Studies in the Social History of the Medieval English Village, Toronto:Pontif i cal Institute of Medieval Studies, 1964, pp. 42-43.当然,庄园法庭的运作离不开村庄里中上层农民的合作,它建立在村庄自治的基础上。④关于中世纪英国庄园法庭和村社自治,参见徐浩:《中世纪英国农村的行政、司法及教区体制与农民的关系》,《历史研究》1986年第1期。从这个意义上说,中世纪西欧农民独立养老绝非偶然,封建保有地、庄园法庭和村社自治等为个人养老提供了强有力的制度保障。

农奴退休时土地转让的方法不尽相同。根据土地供需状况,中世纪西欧退休和赡养协议包括两种转让方法,一是签署赡养协议后持有地立即转让给儿子或女儿和其丈夫;二是“延迟转移”(delayed devolution),签署赡养协议时承诺未来将土地作为遗产给予该继承人。赡养承诺在庄园法庭公开进行,未来的继承人向庄园领主支付进入税。延迟转移在人口压力较大的13世纪较为普遍,老年人比在前一种方法中获得更多权利。黑死病以后,地多人少,立即转让土地的赡养协议则更加普遍。两种协议都向退休农民支付实物或退休金(pension),而黑死病后支付退休金的协议迅速增加。①Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, pp. 154-155.退休制度在客观上成为农民独立养老的一种有效制度。有学者认为,赡养协议相当于赡养者为被赡养者提供了退休金,后者成为退休金领取者(pensioner),老年人通过这种方式获得了经济保障(economic security),实际上这成为社会保障的起源。②Elaine Clark, “Some Aspects of Social Security in Medieval England”, Journal of Family History, Winter, 1982,pp. 308, 309.

赡养协议通常规定了赡养人必须向被赡养人提供如下几类生活用品:首先是食物和饮料,有时还具体规定了他们每年所提供的谷物数量。有时没有再婚的老年人还可以继续拥有部分生产资料,例如几英亩土地,或者饲养一头母牛、一头猪或几只羊。其次是服装。赡养协议中经常规定为老年人提供各种衣物(garment)。第三是规定了老年人应当拥有的独立小屋(cottage,类似于正房以外的厢房),或者至少是正房中的一间,可以度过余生。③G. C. Homans, English Villagers of the Thirteenth Century, p. 148.退休者的具体待遇则以赡养协议为准,标准高低与人口学因素有关,但主要取决于退休者转移财产的多寡。应该说,赡养人提供的赡养条件与被赡养人转移给他的财产成正比,也就是说,退休者转移的持有地越大,其议价能力越强,获得的待遇相应越好。在吃穿用等待遇方面,老年农民可以收到谷物(小麦、大麦和燕麦)、豌豆、麦酒、煤或柴火、特定的服装(每年或每两年提供),有时还有床上用品和定期支付的一笔现金。最富裕的退休农民可以定期获得奶制品、肉类、鸡蛋和蜂蜜,他们出于消费目的还在持有地上自费饲养家畜。赡养协议提供的谷物数量一般多于一个农民或一对夫妇的口粮需要,剩余部分可以拿到市场出售换取现金。④Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, pp. 154-155.

应该说,退休者获得的衣食用等赡养条件可以达到相同等级未退休农民的生活水平。1294年,贝德福德郡的伊莱亚斯·德·布莱坦顿(Elyas de Bretendon)在庄园法庭转移给其子约翰一处住宅(messuage),位于克兰菲尔德(Cranfield)的缴纳货币地租的半维尔格特土地,及其附近的森林、附属设施和3英亩的沿海土地等,约翰则需要为此向领主提供劳役。伊莱亚斯要耕种该土地,自费播种,直到转年的圣米歇尔节(feast of St. Michael, 9月29日)为止,约翰则在秋后向伊莱亚斯夫妇提供一半的收成。此外,伊莱亚斯夫妇在世并与约翰一起住在主宅(capital messuage)时,约翰要为他们提供合适的食物和饮料。如果双方因争吵无法住在一起时,约翰要为伊莱亚斯夫妇或其中一个在世者在适当的地方提供一所住房和庭园。他要在每年的米迦勒节时为他们或其中一位在世者提供6夸特(约为2 196—2 700斤。如果伊莱亚斯夫妇两人消费,每月人均口粮为91.5—112.5斤;如果其中一位在世者消费,每月口粮为183—225斤)谷物,包括3夸特小麦,1.5夸特大麦,1.5夸特豌豆和黄豆,1夸特燕麦。此外,根据该协议,伊莱亚斯夫妇拥有签约时他们的住房中所有的动产和不动产。①J. Ambrose Raftis, Tenure and Mobility, Studies in the Social History of the Medieval English Village, pp. 43-44. 中世纪时的1夸特等于400—500常衡磅,1常衡磅等于16盎司,1盎司为28.35克,据此1夸特等于366—450斤。参见R. D. Connor, The Weights and Measures of England, London: HMSO, 1987, p. 127, pp. 149-150.再比如,伍斯特郡黑尔斯(Hales)庄园一个曾担任过仆人的小持有者将自己的土地交给修道院庄园的领主,作为交换条件可以获得以下实物退休金:每天的主食为2条面包(1条上好小麦面包,1条黑面包。中世纪修道院1条面包的重量通常为1公斤),每周的饮料为3加仑(1加仑约为4.5升)的混合麦酒,每年收到5先令(1先令等于12便士,1/4便士可购买1条面包)现金,每天与修道院仆人一起用餐。②J. A. Amphlett, ed., The Rolls of the Manor of Hales 1272-1307, Oxford: Worcester Historical Society, 1910, p. 336.

退休农民的住宿条件则通常低于退休前水平。退休农民一般与继承人住在老房子里,而非另建一座房子。③J. Ambrose Raftis, Tenure and Mobility, Studies in the Social History of the Medieval English Village, p. 43.退休者转让的老房子决定了其向赡养人要求住房的质量和数量。转让小房子的退休者只能要求在房子的角落放一张床;转让几间正房的农民可以要求拥有自己的一个房间,有时还可以使用厨房、餐厅、谷仓和厕所等;某些拥有正房和厢房的人(大多数是夫妇)可以得到独立的房子(一般为厢房),正房则由收到持有地的儿子或女儿(或非亲属)居住。④Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, p. 156.1320年,在埃塞克斯郡,邓莫(Dunmow)庄园法庭案卷记载了一份赡养协议,提亚的寡妇佩德罗尼亚(Petronilla of Teye)将半码维兰持有地交给儿子约翰,上一次法庭开庭时判决该土地由于私自转让而被领主收回。在转让双方履行合法手续后,法庭再次开庭,责成约翰在佩德罗尼亚有生之年为其提供合理的食物和饮料。此外,佩德罗尼亚将在老住宅的东头拥有一个带有衣柜的房间,并可以在其有生之年居住在那里。她在有生之年还可以拥有一头母牛、4只羊和一头猪,让它们在冬天和夏天进入该持有地吃草,以便她可以出售其产品后购买衣服和鞋子。⑤G. C. Homans, English Villagers of the Thirteenth Century, p. 145.

赡养人必须遵守赡养协议,否则会受到庄园法庭的处罚。1334年,在亨廷顿郡的沃博伊斯(Warboys)庄园,由于没有按照协议赡养母亲,铁匠斯蒂芬(Stephen)被罚款6便士。后来陪审团下令,史密斯母亲收回土地,并在余生持有它们。在母亲在世时,斯蒂芬不可以享有那块土地上的任何收获。⑥J. Ambrose Raftis, Tenure and Mobility, Studies in the Social History of the Medieval English Village, p. 44.中世纪晚期地广人稀,退休者签订赡养协议后向继承人立即转让土地,但也规定,如遇赡养人拖欠支付养老金,原协议即自动宣告无效。在1386年,诺福克郡的巴肯纳姆(Buckenham)庄园的雷纳夫·金(Ranulf King)及其妻子,在庄园法庭将一处住宅和1.5英亩土地等转让给约翰·赫林(John Herring)及其妻子和约翰的继承人使用,但前提是约翰在下一个复活节和米迦勒节准时向雷纳夫或其律师支付20先令,该转让将继续有效。如果约翰拖欠支付任何款项,雷纳夫将收回该土地。①Richard. M. Smith, “The Manorial Court and the Elderly Tenant in Late Medieval England”, in Margaret Pelling and Richard M. Smith, Life, Death, and the Elderly, Historical Perspectives, London and New York: Routledge, 1991, p. 55.

在庄园制度不发达的北欧地区,地方政府和国家承担起保护老年人的责任。据13世纪早期丹麦编纂的《斯堪尼亚法》(Scania law),如果老年人未能就转让的财产与后代或某些其他亲属达成赡养协议,那么他有权与一个陌生人签约。如果该陌生人没有履行该协议,那么老年人可以到地方法庭诉讼,后者任命一个由“谨慎之人”组成的委员会进行调查。后来随着王权的增长,王室官员可以干涉地方法庭的司法工作,规定冒犯老年人无异于冒犯王室官员,因为国王是无权无势的人的保护者。如果诉讼属实,原告可以拿走陌生人的全部财产。如果诉讼不属实,原告空手离开。类似的习惯法也存在于其他斯堪的纳维亚国家。②Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, p. 213, note 31.

城市的核心家庭也存在退休后独立养老习俗。据《商人泰勒备忘录》(Merchant Tailors’ Minutes)所载,1467年泰勒与其父母签署赡养协议,接手价值220英镑的生意,从收益中每年为父母提供10英镑的食物、饮料和服装。他还为父母保留了以租赁方式持有的老房子的两间卧室。他答应在父母外出时,自费为他们每人雇一位仆人服侍,以与他们的生活方式相匹配。③Sylvia L. Thrupp, The Merchant Class of Medieval London, The University of Michigan Press, 1948, p. 151, note 150.除了向亲属和陌生人转移财产以便签署赡养协议外,普通市民还可以购买商业化的社会养老服务。14世纪晚期,英国大多数购买本笃会修道院的退休金者是工匠和生意人等中等市民,他们曾经与这些修道院有生意来往或受其雇佣。修道院或其他机构的养老标准取决于退休者的身份,即支付或承诺未来捐赠遗产的数量。在12和13世纪,大多数领取养老金者居住在修道院或其附近,在修道院用餐,或者收到修道院制作的方便食品,以及服装或燃料等其他物品。之后,更多的领取养老金者仍然留在自己家生活,定期收到未加工食物作为口粮。14世纪晚期起,养老金通常发放货币,领养老金者居家养老。在奥地利各城市,退休者购买养老金后也不再居住在修道院,而是每年从修道院收到一笔养老金(annuity),继续住在自己家里。某些人为自己购买这种养老金,其他人则为妻子购买,以便其老有所养。④Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, p. 143.

三、扩大家庭或多对夫妻家庭的亲属养老模式

所谓亲属养老模式,指的是老年父母作为户主与一个及以上的已婚儿子等亲属共同生活在一起,依附于户主的子女无条件地承担起对户主的养老义务。亲属养老的基础是扩大家庭或多对夫妻家庭,这意味着,尽管前工业时期的大家庭神话对西欧等地来说是需要否定的,但在东欧和东南欧地区(以下简称南欧)却是普遍存在的。

20世纪下半期以来,学者们不再将家庭结构视为进化的链条,而是更加关注欧洲不同地区婚姻类型、家庭形成制度以及家庭结构的差异。英国数学家和统计学家约翰·哈伊纳尔发现西欧与南欧的婚姻类型明显不同。他指出,至少在1940年前两个世纪,欧洲大部分地区存在的婚姻类型在世界上是或几乎是独一无二的,这种欧洲婚姻类型的显著标志为晚婚和较大比例的人终身不婚。欧洲婚姻类型盛行于除了东欧和东南欧以外的欧洲其他地区,包括苏联的列宁格勒(圣彼得堡)至意大利的里雅斯特(Trieste)这条线(后来被称为“哈伊纳尔线”,Hajnal Line)以西的欧洲地区。①J. Hajnal, “European Marriage Patterns in Perspective”, in D. V. Glass and D. E. C. Eversley, eds., Population in History: Essays in Historical Demography, London, 1965, p. 101.

在此基础上,哈伊纳尔又提出了早期现代欧洲存在两种不同类型的家庭形成制度(household formation system)。具体说,17世纪以来斯堪的纳维亚各国(包括冰岛,但不含芬兰)、不列颠岛、低地国家、德语区和法国北部等西北欧国家实行简单家庭户(simple family household),其构成原则有:1、男女两性都实行晚婚(男性初婚年龄超过26岁,女性初婚年龄约23岁以上);2、结婚之后,年轻夫妇负责管理自己的家庭(丈夫是户主);3、婚前年轻人经常在其他家庭充当生命周期仆人。与此同时,法国南部、意大利、芬兰和波罗的海国家的婚姻和家庭构成的类型则属于所谓的联合家庭制度(joint-household system),其形成原则有:1、男女两性早婚(男性初婚约在26岁以下,女性在21岁以下);2、年轻的已婚夫妇经常在年长夫妇管理的家庭(年轻丈夫通常是家庭成员)共同生活;3、拥有几对夫妇的家庭分解后可以形成两个或更多的家庭,每个包括一对或更多的夫妇。②J. Hajnal, “Two Kinds of Pre-industrial Household Formation System”, in Richard Wall, Jean Robin and Peter Laslett, eds., Family Forms in Historic Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 66, 69.该文最早发表在《人口与发展研究》(Population and Development Review, 1982, Vol. 8, pp. 449-494.)。

哈伊纳尔所揭示的早期现代欧洲的家庭形成制度乃至家庭结构存在地区差异的观点得到家庭史学家的证实。《欧洲家庭史》的作者指出,早期现代时期,俄国,东欧的波罗的海地区、巴尔干地区和匈牙利,以及意大利的托斯卡纳、法国南部和中部等地,三四代人同堂家庭或联合家庭等占有较高比例,“这些数字表明了以西欧和中欧国家为一方,以东欧和东南欧为另一方,直到近代二者之间婚姻状况存在根本的区别。西欧和中欧婚姻类型简称为欧洲婚姻型,是独特的;另一方面,东欧和东南欧类型更多的与欧洲之外的情况相一致。两代之家流行于那些遵循欧洲婚姻型的国家,而趋于包括一对以上婚侣的大家庭单位则存在于东欧和东南欧”。③迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔:《欧洲家庭史——中世纪至今的父权制到伙伴关系》,第34页。

上述学者所揭示的早期现代东欧和东南欧各种形式的大家庭可以上溯到中世纪。早在一个多世纪前,勒普莱提出主干家庭和家长制家庭至少已经存在了几百年甚至上千年,这已为后来的区域史研究所证明。1966年,拉杜里的《朗格多克的农民》一书依据14世纪以来的地籍册(cadastres)所记录的信息发现,中世纪晚期人口减少,许多家庭消失,迁入的人口不足以弥补人口损失,幸存的具有亲属关系的核心家庭重组为更大的家庭,耕地和草地等所有土地被重新组合在一起。由此,15世纪法国朗格多克地区经历了扩大的父权制家庭取代核心家庭,重构古代乡村社会大家庭的过程,拉杜里将其称之为“家系归并”(reconstitution of lineages)。尤其明显的是,1350—1480年的经济困难时期,塞文山脉(the Cevennes)出现了从核心家庭向大家庭的转变。实际上,12和13世纪,该地区已经存在扩大家庭或兄弟共栖式家庭,14世纪下半叶开始上述家庭结构快速扩展。①Emmanuel Le Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc, Translated with an Introduction by John Day, Urbana,Chicago and London: University of Illinois Press, 1976, pp. 31-36.

类似的过程也出现在蒙彼利埃(Montpellier)农村。该地的公证人登记册可以上溯到13世纪末。大约1350年开始,这些公证人登记册中突然出现了以前几代人闻所未闻的扩大家庭或兄弟共栖式的家庭,并在此后不断地普及和发展。在有关土地转移的公证书中可以见到,家庭中的1/3、1/2或全部土地在父亲在世时虚拟转让(fictitious transfer)到孩子名下,但户主保留所有土地用益权,直到去世前一直行使对包括已婚儿子及其家庭在内的家长权。三对夫妇组成的家庭共同体紧密结合在一起,1452年,一位父亲将其两个女儿嫁给来自山区的身体健康但身无分文的两个兄弟,条件是这两对年轻夫妇答应与其生活在一起,完全服从户主的指令。除了从属于户主外,老年夫妇和年轻夫妇还要生活在同一屋顶下,吃一样的面包,喝一样的葡萄酒,钱放在同一个钱柜中,父亲掌管钥匙。未经父母允许,已婚儿子无权擅自动用5个苏(sous,中世纪法国货币,类似于英国的先令)以上的现金。诚然,老年人的家长权也会遭到年轻人的反抗。为了防范养老风险,有些涉及土地转让的公证书中还加入了特别条款。例如祖父的床铺是神圣的,如同他的口粮一样。那些擅自卖掉祖父的床铺或减少其口粮的年轻夫妇必遭诅咒,私自出售祖母的床架和床单的孙子将受报应。②Emmanuel Le Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc, pp. 31-33.

与法国南部一样,中世纪晚期意大利也存在较高比例的扩大家庭和多对夫妻家庭。在1978年出版的法语版的《托斯卡纳人及其家庭:1427年佛罗伦萨大调查研究》中③David Herlihy and Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs Familles: Une etude du Catasto Florentin de 1427, Paris: Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978. 该书在20世纪80年代在压缩一半的篇幅后被译成英语(David Herlihy and Christiane Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families, A Study of the Florentine Catasto of 1427, New Haven and London: Yale University Press, 1985),本文使用的是该英译本。1427年托斯卡纳大调查(catasto)是西欧较早的地方性人口普查记录。调查在托斯卡纳各城市进行,包括周围农村,包括了较为详细的人口统计、经济活动和财产占有的信息。现在存世的大调查数量巨大,将近360卷(包),目前存放于佛罗伦萨和比萨档案馆(Christian Klapisch, “Household and Family in Tuscany in 1427”, in Peter Laslett and Richard Wall, eds., Household and Family in Past Time, p. 267)。,赫利希和克里斯蒂亚娜·克拉比什ˉ朱贝尔发现,这一时期人口减少,超过二代人的家庭在总数中占较高比例。这些多于两代人的家庭在佛罗伦萨占11.3%,在6个二级城镇中占13%—21%,在农村占20.2%。在更小的共同体中该比例还会增长:在阿雷佐郊区的村庄占21.2%,在比萨的农村(contado)占24.7%等,在佛罗伦萨农村占26.3%。与佛罗伦萨相比,整个托斯卡纳超过二代人家庭的平均数据还要高。1427年托斯卡纳地区大调查的统计对象涵盖将近6万户,26万人,家庭构成十分多样化。从统计数据看,除了部分独居户外,15世纪早期托斯卡纳地区的老年人主要生活在多代人的扩大家庭和多对夫妻家庭中。其中向上和向下的多代人的扩大家庭占家庭总数的9.44%,向上或向下的多代人的多对夫妻家庭在家庭总数中占13.39%,上述两种多代人的家庭结构占家庭总数的22.83%,详见表2。

表21427年托斯卡纳地区的家庭构成

他们还注意到,15世纪早期托斯卡纳的年轻户主极为少见,仅有7.9%的城市家庭和6.3%的城市家庭的户主在18—27岁。年轻女性户主的比例更少,她们很少成为户主,除非在成为寡妇之后。总的说,至少一半的户主的年龄达到或超过50岁。50岁以下户主仅占一半,特别是18—27岁的户主不足10%表明,年轻男性结婚后并不能自动取得户主地位。25岁时50%以上的农民和35%的市民已经结婚,但只有17%—18%的人当上户主。换言之,即使已经娶妻生子,将近2/3的农村年轻已婚男性和1/2的城市年轻已婚男性仍隶属于户主。年轻已婚男性对户主的依附地位的变化非常缓慢,在40岁时,男性结婚率和丧偶率都达到前所未有的水平,但取得独立户主地位的比例仍很低,大约20%的农村已婚男性仍隶属于户主。总的来说,这些较晚获得独立户主地位的已婚男性在城市占1/6,农村占1/4。以上表明,15世纪早期,托斯卡纳地区的婚姻和家庭形成制度与西欧存在明显差异,即结婚并不意味着与父母分开生活并成为户主,因而家庭生活单位没有减小到由夫妇和未婚子女组成的核心家庭。①David Herlihy and Christiane Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families, A Study of the Florentine Catasto of 1427, pp. 299, 301-302.

不过,也有学者认为,15世纪托斯卡纳地区老年父亲的经济地位在农村和城市存在显著不同。在农村地区,除了特殊情况外,家庭持有地通常是不分割的,父亲在去世前一直是其管理者。如果儿子结婚,在附近组建了自己的家庭和户,他和他的财产仍由父亲掌管。离开家庭地产的儿子或出嫁的女儿收到一笔现金、家具和家庭用具,户主不会出售部分土地资助离家的儿子或作为出嫁女儿的嫁妆。与城市的大商人在50岁财产减少不同,男性农民的年龄越大,财产越多,至少不会减少。②Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, pp. 143-145, 147.

赫利希研究过中世纪晚期城市老年人的贫困问题。他发现,根据1429—1435年的征税记录,在构成佛罗伦萨商业贵族的6 029名市民中,1 088人(占18%)没有缴纳应交税款,从而失去参选城市和行会官员的资格。这意味着,如果他们没有破产,至少曾遭受过财政困境。检查发现,这些商人通常在50岁以后经济实力下降,而授予儿子自由及大量财产是主要原因之一(另一个重要原因是为出嫁女儿置办价值不菲的嫁妆)。根据佛罗伦萨人必须遵守的罗马法,父亲对孩子拥有控制权,这种家父权(patria potestas)在他在世时始终存在。甚至当身体发育成熟后,未获得自由的儿子和女儿未经父亲同意无权签署法律协议,以及获得和处置财产,未获得自由的儿子尤其不能作为独立的商人从事经营活动。为了使儿子获得经商资格,佛罗伦萨城市的父亲通常须要授予年少的儿子自由和财产。例如1382年,马泰奥·西尼(Matteo Corsini)在授予16岁的长子皮耶罗(Piero)自由时,给予其两个农场,后来皮耶罗将这两个农场以1 600金佛罗林(gold fiorins)的高价出售。1468年,当焦万诺佐·皮蒂(Giovannozzo Pitti)授予自己的两个儿子自由时,不仅给予他们土地,还分别给了他们1 200和1 300金佛罗林。实际上,授予儿子自由的不仅是大商人,还包括所有主要行会的成员,例如零售商、染工、香料商、皮革商、丝绸商人、公证人和面包师傅等。③David Herlihy, “Age, Property, and Career in Medieval Society”, in Michael M. Sheehan, ed., in Aging and the Aged in Medieval Europe, ed. M. M. Sheeham, Toronto, 1990, pp. 149, 156.可见,授予儿子自由和财产是出于城市工商业经营的需要,但这并未从整体上改变家族企业中家长制管理的性质。

既然1427年托斯卡纳的家庭结构广泛存在于城乡各地,那么它是否适用于整个中世纪晚期呢?1371年该地区城市普拉托(Prato)的地籍册(Estimo),以及1458、1469—1470年和1480年佛罗伦萨的人口普查册提供了较为肯定的答案。1400年,多代户家庭获得更大优势。普拉托的两代和三代户翻了一番,甚至在普拉托市,1371年两代及以上家庭占总数的8.7%,1427年占15.8%,1470年占14%。而在该市周围的农村则上升更多,上述三个时间两代及以上户分别占15.1%、31.4%和32.6%。与此同时,家庭的领导权转移到老年人手里。1371年23—42岁的户主占普拉托农村户主的52.3%,1427年降至25.7%。相反,62岁以上的户主比例增加。1371年他们在户主总数中只占9.3%,1427年上升到27.9%。此外,多对夫妻家庭的比例也在增加。1371年,14.3%的普拉托附近农村家庭中几个核心家庭生活在同一屋顶下,1427年该比例接近28%,1470年又上升至35.8%,由此老年农民拥有了更多机会在妻子、孩子以及其他亲属的陪伴下度过一生或至少更长的时间。佛罗伦萨也是如此,该城市多对夫妇家庭从1427年的7.8%分别增加到1458年的12.5%和1480年的14.7%,而在其农村该比例1427年为22.8%,1470年为24.4%。①David Herlihy and Christiane Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families, A Study of the Florentine Catasto of 1427, pp. 326-327, 331, 334, Table 10. 7.

综上所述,可以肯定的是,中世纪欧洲南部存在着不同于西欧等地的家庭结构和养老模式。苏拉密斯·萨哈在《中世纪中晚期的老年:幻想、期待和地位》一文中指出,在南欧,扩大家庭占主导地位,老年农民没有退休制度,始终保持作为户主的地位。根据地方的习惯传统或人口状况,他们与一个已婚儿子或几个已婚儿子、女儿和女婿一起耕种土地。所有留在家庭农场的儿子或女儿都处于年长的户主的权威之下。在朗格多克地区,甚至父亲的去世也不总是使年轻一代从老一代的控制下解放出来。守寡的母亲取代父亲作为一户之主,继续对已婚的儿子和女婿行使权力。而流行核心家庭的西欧和中欧的传统习惯则完全不同。在人生的一定阶段,农民在签署协议(不必是书面协议)后将他的农场交给一个儿子,据此后者保证赡养和照顾他,直到去世为止。如果由于子女死亡和迁徙,他在村庄中没有后代(1348年黑死病后极为普遍),那么,他可以与亲属或非亲属签署赡养协议。②Shulamith Shahar, “Old Age in the High and Late Middle Ages: Image, Expectation and Status,” in Paul Johnson and Pat Thane, eds., Old Age from Antiquity to Post-Modernity, London: Routledge, 1998, pp. 57-58.

如何解释中世纪欧洲不同地区家庭结构和养老模式的差异呢?应该说,中世纪欧洲文明总的来说具有共同性。如前所述,《圣经》将孝敬父母作为子女的应尽义务,这适用于欧洲所有信仰基督教的国家和地区。此外,中世纪大多数欧洲国家的法律都规定,子女有义务赡养年老和贫困的父母。1601年英国的《济贫法》规定,后代对父母有赡养义务,没有后代或后代因贫困无力赡养父母的老年人方可要求教区的救助。有些意大利城市将不赡养老年父母作为应受制裁的违法行为。①Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, p. 90.另一方面,中世纪欧洲文明在历史传统和发展过程上也存在些许差异。从历史传统上说,南欧地区属于罗马帝国的核心区,《罗马法》赋予老年男性对一起生活的所有子女的“家长权”,其中规定:“在我们合法婚姻关系中出生的子女,都处于我们的权力之下。”“因此,你和你妻子所生的子女是处于你权力之下的;同样,你的儿子和他的妻子所生的子女,即你的孙儿女,也处于你的权力下;你的曾孙以及你的其他卑亲属亦同。但是你女儿所生的子女,不在你的权力下,而在他们自己父亲的权力下。”②(罗马)查士丁尼:《法学总论——法学阶梯》,张企泰译,北京:商务印书馆,1995年,第19页。相反,日耳曼老年人却很少拥有类似罗马法那样至高无上的家长权。塔西陀提到在不打仗时,最勇敢善战的日耳曼武士也无所事事,“把一切生计家务都委给家中的妇女和老幼掌管”。③(古罗马)塔西陀:《日耳曼尼亚志》,马雍、傅正元译,北京:商务印书馆,1985年,第63页。由于家长权传统根深蒂固,加之12世纪受到罗马法复兴的影响,因而南欧地区建立核心家庭和户主退休便存在历史障碍。

诚然,传统并非一成不变,但中世纪的南欧并未像西北欧那样传统的家庭结构彻底解体。从12世纪起,西欧的核心家庭日益占据优势地位。这一进程反映了安全感的提升,经济的变迁,例如土地市场的扩大削弱了土地和扩大家庭之间的纽带。相反,随封建化兴起的南欧核心家庭却在中世纪中期伴随封建制度式微而衰落,而人口下降和根深蒂固的家长制文化传统导致传统家庭形式死灰复燃。④Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, pp. 88-89.中世纪晚期,南欧家庭结构和家长权有增无已。在1427年托斯卡纳地区的人口普查册中,拥有财产的父母附属在共同居住的儿子名下的例子十分罕见,也很少在家庭户中发现退休者。在比萨农村,3 900户中仅有66户(占1.7%)中存在退休者,家庭财产由已婚儿子持有,而阿雷佐的1 200户中只有9户(占0.8%)。⑤R. M. Smith, “The People of Tuscany and Their Families in the Fifteenth Century: Medieval or Mediterranean?”,Journal of Family History, 1981, Vol. 6, p. 120; D. Herlihy and C. Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families: A Study of the Florentine Catasto of 1427, New Haven and London: Yale University Press, 1985, pp. 302, 312.由此可见,此类家庭户中家长权力特别显著,与中世纪西欧的户主退休和财产转移给赡养人持有大相径庭。那么,与西欧生前主动让渡财产相比,南欧等地的户主为何钟情于终身制呢?简单说就是老年人对转移财产和寄人篱下缺乏安全感,15世纪早期意大利商人保罗·德·塞塔多(Paolo de Certaldo)便持有类似观点:“只要父亲是一家之长,住宅和土地的主人,儿子就会服从父亲。一旦儿子掌握了财产和户主权力,他便会厌恶父亲,恐吓他,盼着他早死。相信儿子的父亲将他从朋友变成了敌人。”⑥Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, pp. 93-94.尽管类似的警告也充斥于欧洲各地,但西欧和南欧接纳与抗拒转移财产的截然不同的做法表明,前者在封建保有地的赡养权中已经获得安全感,而后者尚未发现比古老的家长权更加有效的防范养老风险的办法。由此,虽然表面上看都是依靠财产而非圣经所说的子女孝心养老,但两者的差别还是显而易见的:西欧老年人已经普遍转变为靠权利(例如保有地的赡养权)独立养老,而南欧还停留在依赖权力(家长权)的亲属养老阶段。无疑,前者比后者更具现代性。

四、结 语

综上所述,中世纪欧洲老年人和老年阶段的开始时间通常为60岁,老年人在成年人口中的比例呈上升趋势,毫无疑问构成重要的社会群体。中世纪欧洲养老主要采取家庭形式,家庭结构和继承制度在很大程度上制约着养老模式。欧洲文明从整体而言具有共同性,例如《圣经》强调子女有义务孝敬父母,中世纪法律将赡养父母作为子女的应尽义务。然而,由于历史传统和发展过程不尽相同,西欧和南欧在家庭结构、继承制度和养老模式上也存在明显的地区差异。中世纪中期以来,伴随西欧老年人退休和新人婚后独立生活的普遍化,核心家庭占据主导地位,加之封建保有地中赡养权和庄园法庭监督赡养权的实施等所提供的制度保障,建立在权利基础上的独立养老成为西欧养老的主要模式。与此同时,由于罗马法中家长权传统根深蒂固,特别是受到12世纪罗马法复兴,以及14和15世纪人口下降等因素的影响,南欧核心家庭的转变过程步履维艰,甚至在中世纪晚期传统大家庭和家长权死灰复燃。在大家庭中,老年人终生担任户主,已婚儿子与父母生活在一个屋檐下,致使这种以家长权为纽带的亲属养老在中世纪南欧地区被保留下来,还延续到早期现代。