德意志帝国的社会保险制度与社会稳定

王宏波

1880年代至1890年代,德意志帝国率先建立起社会保险制度,尔后其他欧洲国家纷纷效仿。以后历史上各个时期的德国政府尽管政治制度不同,但都大体继承了德意志帝国社会保险制度的基本内容。社会保险制度成为德国发展的一种特质。追根溯源,德意志帝国建立社会保险制度的出发点是什么?主要内容有哪些?社会保险制度的运行是否实现了政策制定者的预期目标?影响预期目标的因素有哪些?本文对这些问题进行比较系统的探讨,试图形成比较完整的认识。①国内关于德意志帝国社会保险制度研究的成果主要有:许永璋、于兆兴:《俾斯麦与德国社会保险制度的创立》,《许昌师专学报》1994年第1期;桂莉:《简论德意志第二帝国社会保障制度》,《武汉大学学报》(人文科学版)2005年第5期;徐建:《“社会国家”思想、公众舆论和政治家俾斯麦——近代德国社会保障制度的缘起》,《安徽史学》2007年第4期;丁建定:《德国社会保障制度的发展及其特点》,《南都学坛》2008年第4期;唐庆:《论俾斯麦时代德国社会保险制度的创建》,《汉江大学学报》(社会科学版)2011年第5期;邢来顺:《德国社会保障制度的起源》,《经济社会史评论》2008年第四辑。诸如此类的研究成果,对德意志帝国社会保险制度的背景、缘起、内容及其效果进行了探讨,但是从政策制定者的角度出发,把帝国社会保险制度建立的出发点和目标、社会保险制度的内容、保险制度实施的效果以及影响效果联系起来,进行比较系统研究的成果比较薄弱。

一、建立社会保险制度的动因和目的

德意志帝国建立社会保险制度的出发点和目标是维护政权的稳定。以冯·俾斯麦为代表的最高统治层认为,对帝国稳定的最大威胁是工人运动及其工人阶级政党——德国社会民主党。

德国从1830年代中期开始工业革命,随之出现出卖劳动力、以工资为收入来源的工业雇佣劳动者,并随着工业化的步伐逐渐壮大。这一群体因疾病、衰老等原因,暂时或永久失去劳动能力后的风险逐渐成为社会问题。传统的以家庭为主、以教会及社区救济为辅的保障方式难以为继,更不能应对工业社会出现的工伤事故风险。这是伴随工业革命人类由农业社会转向工业社会过程中产生的新的社会问题。大多数企业主、资本家都拼命追求利润最大化,不会主动为雇佣劳动者提供风险保障,只有个别企业为工人设置维持基本生存水平的救济性保障措施。①迪特尔·拉夫:《德意志史》,波恩Inter Nationes出版社,1987年中文版,第108页。德意志工人也像英法等国工人那样,自发地建立起各种参与人数不等,不稳定且保障水平低的行业互助组织,相互帮助抵抗风险。同时,他们的抗争从最初捣毁生产设备,发展到起义、罢工,进而组建政党,谋求自身利益。1863年,全德工人联合会成立。1869年,第一个马克思主义政党德国社会民主工人党成立。工人政党建立后,积极参与议会选举,通过议会提出自己的诉求。

面对工人的斗争,德意志一些受开明专制②德国的开明专制是欧洲启蒙运动在德意志发展的结果,盛行于1740年代至1780年代,其典型代表是普鲁士的君主弗里德里希二世。开明专制主张国家利益至上,君主自诩为国家臣民的第一公仆,其表现形式是君主强硬地推行包括发展民众福利在内的社会改革措施。参见刘新利:《德国的开明专制及其社会影响》,《经济社会史评论》2018年第4期;陆世澄:《弗里德里希二世的开明专制》,《历史教学》1987年第5期。影响的邦国君主,开始介入工人风险保障问题。在工业革命开展较早的普鲁士王国,首相俾斯麦指出,“工厂里有大量由贫困工人构成的无产阶级,他们因为没有保障的生存成为对国家的一种危险”。③彼得·A·库勒、汉斯·F·查切尔编:《社会保险的演进:1881—1981年德国、法国、英国、奥地利和瑞士研究》(Peter A. Köhler and Hans F. Zacher eds., The Evolution of social Insurance, 1881-1981: Studies of Germany,France, Great Britain, Austria, and Switzerland),伦敦(St. Martin’s Press),1982 年,第 11 页。出于这种考虑,普鲁士政府按照工人遭遇风险的程度和工人抵御风险的能力,采取渐进式的方式,逐步扩大针对工人的风险保障种类。例如,政府先是介入对工人威胁最大、工人抵御能力最低的工伤事故风险,对被视为“最危险”的“蓝领”工人的风险进行保障。1838年9月3日,普鲁士通过雇主责任制法案,强化雇主在工伤事故中的责任。1854年4月10日,普鲁士出台法令,规定对矿山、冶炼和盐场雇佣工人建立强制性储蓄互助基金组织,雇主和雇员按工资的可变比例或固定比例,向互助基金缴纳保险费,基金组织的执行机构由雇主和雇员双方选出同等数额的代表组成。这种由雇主和雇工劳资双方共同管理的做法,为第二帝国建立的疾病保险、残疾和老年保险的管理模式提供了实践。

不过,这些保障措施主要在一些大的厂矿实施,且保障水平低、覆盖群体范围小,无法为雇佣劳动者提供足够的保障。此外,1871年之前德国的分裂状态也使各种保障措施限于区域性,影响了保障待遇的实施和劳动力的自由流动。

1871年德国统一、德意志帝国建立之后,德国工业化急速发展。与此同时,德国工人的风险保障问题也成为社会的首要问题、政治问题。不同于英法等国工业革命主要集中于纺织部门,德国工业革命主要集中在矿产业和冶金业等重工业,因此,德国工人的工伤事故风险尤为突出。统一之前,在普鲁士的采掘领域,1851—1860年采掘工人因事故而丧命者占0.177‰,1861—1870年间上升到0.227‰。煤矿工人的死亡率更高,在1861—1870年,因事故而丧命者高达0.282‰。①波梁斯基:《外国经济史:资本主义时代》,北京:三联书店,1963年,第390页。统一之后,随着工业化的快速发展,事故层出不穷。以往出现工伤事故,需要工人证明事故发生在工作场所,是雇主的过错,然后才能获得雇主赔偿。这样的习惯做法已经远远不能解决大量工伤事故。②米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》(Michael Stolleis, Origins of the German Welfare State, Social Policy in Germany to 1945),柏林(Springer),2013年,第 71页。在疾病保障领域,到1874年只有5%的人口有保障,1876年,尽管《登记援助基金法》使私人疾病基金大幅上涨,但只有大约25万工人有疾病风险保障。③米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第69页。工人的风险问题促进了工人运动的发展,德国工人政党力量的快速增长。在帝国国会选举中,工人政党所得选票1871年为102 000张,1874年猛增到352 000张。1875年,全德工人联合会和德国社会民主工人党合并,成立德国社会主义工人党(1890年以后改称德国社会民主党)。统一后的德国工人政党在国会选举中的选票数量和议员数量增长明显,在1877年的国会选举中,社会民主党选票增加了40%,达到493 000张,获得12个议员席位。恩格斯评论这次选举说:“选举的结果可以作为我们计算我们力量的工具。”④马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第19卷,北京:人民出版社,1985年,第107页。

工人政党力量的增长引起帝国统治阶层的恐惧。帝国宰相俾斯麦惊呼:“柏林的大多数薪俸低下的公务员,还有铁路巡道工、扳道工以及类似的工人,都是社会党人,这一事实的危险在发生暴动和运送军队时是显而易见的。铁路工人都是社会民主党。”⑤奥托·冯·俾斯麦:《回忆与思考:俾斯麦回忆录》第二卷,北京:东方出版社,1985年,第147页。俾斯麦把社会民主党看作最凶恶的敌人⑥奥托·冯·俾斯麦:《回忆与思考:俾斯麦回忆录》第三卷,北京:东方出版社,1985年,第95页。,把社会民主党问题看作国内战争问题和政权问题⑦奥托·冯·俾斯麦:《回忆与思考:俾斯麦回忆录》第三卷,第32页。。为此,帝国统治者首先使用国家暴力机器镇压工人政党。在俾斯麦的运作下,1878年10月19日国会通过《反对社会民主党企图危害治安的法令》,即“非常法”;限制社会民主党的发展。该法的实施在最初取得一定的效果。在1881年10月的国会选举中,社会民主党只获得311 961张选票、12个国会席位。但是到1884年,尽管有种种限制措施,社会民主党的选票又再次增加到55万张,1887年则到达763 000张。1890年“非常法”被迫废止,而在当年的国会选举中,社会民主党获选票最多,达到1 427 000张。社会民主党“从而成为德国最强大的党”。①苏珊·米勒、海因里希·波特霍夫:《德国社会民主党简史1848—1983》,北京:求实出版社,1984年,第38页。

工人政党力量不可遏制的增长,迫使帝国最高统治阶层决定,由国家出面部分满足工人的风险保障需求,以期瓦解社会民主党的基础,争取工人拥护现存的君主保守制度。俾斯麦曾直言:“要是没有社会民主党,要不是大批的人害怕它,我们迄今在社会改革上所做的有限进展也就不复存在了。”②苏珊·米勒、海因里希·波特霍夫:《德国社会民主党简史1848—1983》,第38页。其实,俾斯麦在1878年8月组织制定“非常法”草案时就预感到:“法律草案实际上不会给社会主义带来危害,也不足以消除社会主义的危害。”③奥托·冯·俾斯麦:《回忆与思考:俾斯麦回忆录》第二卷,第147页。只有通过给工人提供风险保障,才能争取工人忠于政府。他在提交《残疾与老年保险法》草案并力争国会通过的讲话中,非常直白地说:“我曾经在法国居住很长时间,我认识到大多数法国人忠于他们的政府,在很大程度上是与大多数法国人从国家得到一笔养老金的事实联系在一起的。”④彼得·A·库勒、汉斯·F·查切尔编:《社会保险的演进:1881—1981年德国、法国、英国、奥地利和瑞士研究》,第15页。

促进社会融合,维护新建帝国的稳定是帝国建立社会保险制度的另一个主要目的。帝国建立之前,德意志长期处于分裂状态,境内大大小小的独立政治实体曾达1 000多个,1805年还存在300多个。普鲁士王国通过对外王朝战争,排除阻碍统一的外部力量,对内则显示出强大的统一意志和力量,以不战而屈人之兵建立了德意志帝国。帝国实行的是联邦制,帝国内存在4个王国、6个大公国、5个公国、7个亲王国、4个自由市、1个帝国直辖区。这些成员的政体不一,不仅享有较充分的自主组织权,而且还具有相当大的独立性。比如,各联邦成员可保留教育权、宗教权、部分司法权、征收直接税权等,南德各邦还可以独立管理邮政、电信以及征收啤酒和烧酒的消费税。可以说,在一定程度上“德国还没有达到真正的统一”。⑤姜德昌、吴疆:《马克骑士——再度崛起的德意志》,长春:吉林人民出版社,1998年,第49页。在这种情况下,促进帝国的民族融合和社会整合,巩固统一,实现国家的认同感就显得尤为重要。社会保险不论缴费者的身份、种族、地位、性别,社会保险的互助功能,社会保险的国家兜底原则,这些使德意志人实现了互助,把社会“粘合”在一起,从而增强了人们对国家的认同感。德国社会政策研究专家里茨·拉塞亨指出:“社会政策的进步通常是与民族国家的构建联系在一起的,就像俾斯麦宰相在1883—1889年实施的社会保险促进新德意志帝国的社会融合一样。”⑥米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第1页。“俾斯麦的社会保险是促进新民族国家融合和争取工人阶级支持的工具。”⑦米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第3页。

二、帝国社会保险制度的主要内容

大约从1877年代开始,以德皇威廉一世和宰相俾斯麦为代表的帝国最高统治层开始考虑制定一个由国家出资,工人无须缴纳保险费的社会保险计划。但是,计划中关于国家提供补贴的内容遭到中央党和自由党的激烈反对,他们认为这样会危及其代表的集团利益。为争取国会通过,德皇威廉一世在俾斯麦的支持下,分别于1879年1月、1881年1月发表讲话,于1881年11月17日发表“帝国圣谕”,呼吁国会议员“用心”考虑。经过激烈的斗争与妥协,在俾斯麦的主持下,帝国国会于1883年、1884年、1889年分别通过了《疾病保险法》《工伤事故保险法》《伤残和老年保险法》三部保险法,建立起保障雇佣工人的社会保险制度。

俾斯麦于1882年5月向国会提交《疾病保险法》法案。由于矿工和手工业行会已经建立共济会、疾病互助组织,并且已经筹集疾病医疗基金,所以这个法案在1883年5月31日得以顺利通过,成为国会通过的第一个社会保险法案。法案规定,保险对象是从事工业生产的工人,保险费由雇主承担1/3,工人承担2/3。法案还具体规定了参加保险者的权益,诸如免费享受医疗;患病者从第三日起可以领取工资的50%,最长可以领取13周;产妇可以获得4周的补助。①米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第70页。保险法的运行沿袭以往由工人和雇主共同管理的做法。至此,疾病保险法替代各种疾病互助组织。更为重要的是,疾病保险使工人在治疗疾病时不必再关注治疗和医药费用问题,②米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第71页。缓解了工人看病的压力。

俾斯麦最先向国会提交的是《工伤事故保险法》。1881年4月提交国会。这是他最希望由国家提供补助的保险,但是在国会遭到激烈的反对。经过数次修改,直到删掉国家提供补助的内容后,1884年7月第三次提交得以通过。该法案保障的对象是工业工人和收入在2 000马克以下的白领工人。保险费由雇主全额承担。由此,针对工业化时代对工人劳动能力威胁最大的风险保障制度建立起来。

1887年11月,俾斯麦向国会提交《残疾和老年保险法》草案。由于该法有助于缓解政府在实施济贫制度上的压力,政府从一开始就主张给予国家补助。但是,俾斯麦希望的由国家承担全部保险费的想法在国会遭到激烈的反对。经过妥协,国会最终把国家的补助额确定为每人50马克。③米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第74页。法案于1889年5月通过。法案主要保障的对象是工业工人、农业工人、手工业雇佣者和公务员。保险费由雇主和雇工各负担一半;年满70岁并缴纳30年以上养老保险费者可以领取老年保险津贴;申请领取残疾保险金者必须由权威部门证明其确实失去工作能力,并缴足了5年保险费。由于国家对此项保险给予了补贴,并为保险的运行兜底,该项保险法的运行国家参与管理。

与此同时,帝国政府建立起国家对社会保险制度运行的监管部门。在工伤事故保险法通过的同一年,帝国社会保险办公室成立。该机构被置于帝国宰相的直接管理之下,是帝国关于社会保险决策和监管的最高机构,它先是对工伤事故保险进行监管,以后扩大到其他社会保险领域。帝国社会保险办公室一直存续到1945年,当今德国社会保险法院是其延续。

1890年俾斯麦下台后,为适应雇佣劳动者结构的发展变化①随着德国工业化的发展,19世纪末德国雇佣劳动者的结构发生了变化,一个新的雇佣劳动者群体——职员发展起来。1870年前后,职员与工人的人数比例是1∶30,到1914年提高1∶9。参见卡尔·艾利希·博恩:《德意志史》第三卷(上):《从法国大革命到第一次世界大战》,北京:商务印书馆,1991年,第303页。,帝国政府对社会保险制度进行了扩展。主要体现在三个方面:一是保障对象进一步扩大。在俾斯麦时期,社会保险的保障对象已经从起初的“蓝领”工人扩展到公务员,到20世纪初,社会保险对象进一步扩展到几乎所有领域的雇佣劳动者。1911年12月20日通过的《职员社会保险法》,把介于工人(蓝领)和公务员之间、年收入在2 000—5 000马克之间的职员(白领),自定义为“中产阶级”的这一群体纳入社会保险的范围。②米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第84页。职员保险成为与工人保险并列的社会保险体系。二是保障水平逐步提高。在养老保险方面,1900年的新规定,把领取养老保险金的年龄从以前的70岁降低到60岁,把交纳保险费的年限从30年降到24年。在疾病保险中,1903年规定,患者获得补助的时间从13周延长到26周。③米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第84页。三是将国家对社会保险的监管扩展到所有保险种类。继1889年残疾和老年保险被纳入帝国社会保险办公室监管后,1913年被视为最具“自我管理”经验和有长期“自我管理”实践历史的疾病保险,也被纳入该机构的监管。

这样,将三大社会保险法整合成一部社会保险法典的时机逐渐成熟。1911年7月19日《帝国保险法典》出台。该法典从1912年1月1日起,在残疾和老年保险制度中开始生效;从1913年1月1日起,在工伤事故保险制度中开始生效;从1914年1月1日起,在疾病保险制度中开始生效。保险法典对三大类保险保障群体的范围和保障对象的收入条件做了强制性规定,比如,疾病保险的适用范围扩大到农业工人、佣人、零工、家庭雇佣者以及流动小商贩,参加疾病保险的条件确定为年收入不超过2 500马克,参加工伤事故保险的为年收入不超过5 000马克。保险法典还进一步使三大保险在帝国境内的监管统一化,使保险机构的运行统一化。

至此,德意志帝国在世界上最先建立起工业化社会的社会保险制度,为德国以后社会保险制度的发展奠定了基础。主要体现在三个方面:一是社会保险制度成为德国社会保障制度的核心和德国社会政策的核心;二是社会保险制度的运行实行“自我管理”,即社会保险的运行基本上由雇主、雇工组成的管理委员会负责。“自我管理”成为德国社会保险制度的一大特色。三是国家对社会保险制度的运行承担监督和兜底责任,即社会保险的法律由国家制定,社会保险的运行受到国家监管,国家对社会保险的运行承担最终责任。

三、社会稳定与实现社会保险制度的内外因素

帝国社会保险制度的实施大体上实现了政策制定的预期目标,主要体现在三个方面:

第一,维护了君主制政权的稳定。社会保险制度缓解了社会问题和社会矛盾,由国家兜底的原则,提升了国家和君主的权威,稳定君主制政体。对德国政治影响最大的两个政党社会民主党和中央党,对帝国君主制的态度发生转变。社会民主党原本被视为“君主制国家不可调和的和危险的敌人”①卡尔·艾利希·博恩:《德意志史》第三卷(上):《从法国大革命到第一次世界大战》,第372页。,但是到一战爆发前,该党多数领导人都成为君主制国家的支持者,包括该党领袖弗德里希·艾伯特和菲利普·谢德曼。中央党在“威廉二世统治时期,党的领导基本上是保守的。党掌握在一些天主教徒文官手中,他们实际上是反对议会政治的,并以顽固态度支持德国现存政治局面”。②科佩尔·S.平森:《德国近现代史——它的历史和文化》(上),北京:商务印书馆,1987年,第264页。不仅这两党如此,到1917年,德国大多数政党和民众都没有转向议会制和共和制的要求。③蒋劲松:《德国代议制》第二卷,北京:中国社会科学出版社,2009年,第911页。

第二,大体避免了向工业社会转型可能引起的社会动荡。德国工业化的速度和社会转型的速度在西方国家中是罕见的。在“大约三十年的时间内,德国经历了英国用一百多年才完成的事情——将一个农业占统治地位的落后国家转变为一个现代高效率的工业技术国家”。④科佩尔·S.平森:《德国近现代史——它的历史和文化》(上),第300页。第二帝国设定的企业主和工人共同缴纳保险费、共同管理的保险制度运行模式,协调了工业社会资产阶级与无产阶级的对立,形成了二者之间的斗争、妥协与合作关系,使阶级矛盾趋于缓和,社会总体达到“和谐”状态。美国德国史专家科佩尔·S.平森评论:“有一个情况是第一次世界大战前人们全都肯定的:即德国业已进入一个经济繁荣和舒适安宁的光辉时期。外国人来到德国,给他们印象深刻的是……,以及当时德国所有阶级的人们似乎都表现出来的普遍的满足感。”⑤科佩尔·S.平森:《德国近现代史——它的历史和文化》(下),北京:商务印书馆,1987年,第340页。虽然作者看到的只是表象,但在一定程度上反映了一战前德国的社会状况。

第三,形成了工人诉求自身利益的主导方式。社会保险制度在一定程度改善了工人阶级的经济境况,导致工人政党夸大议会斗争的“成果”,丧失了推翻君主制度,建立无产阶级专政的初心和意志,走上社会改良主义道路。

德意志帝国社会保险制度的建立和运行具有较为坚实的经济基础。没有较为稳定的经济环境和资金支撑,社会保险制度无法建立,更无法运转。普法战争后德国从法国获得的50亿金法郎赔款,为社会保险制度提供了启动资金和运行管理费。从帝国建立到第一次世界大战前,德国工业化迅猛发展,工业生产提高了4.7倍,在世界工业总产量中的比重达到15.7%,仅次于美国,居世界第二位,国家积累起较为雄厚的财富。从1880年到第一次世界大战前夕,帝国储蓄银行的存款增长了9倍,达168亿马克。到1913年,整个帝国已有60%的人口达到应缴纳个人收入所得税的最低标准。①卡尔·艾利希·博恩:《德意志史》第三卷(上):《从法国大革命到第一次世界大战》,第686页。这些无疑为社会保险制度的稳定运行提供了最重要的保障。

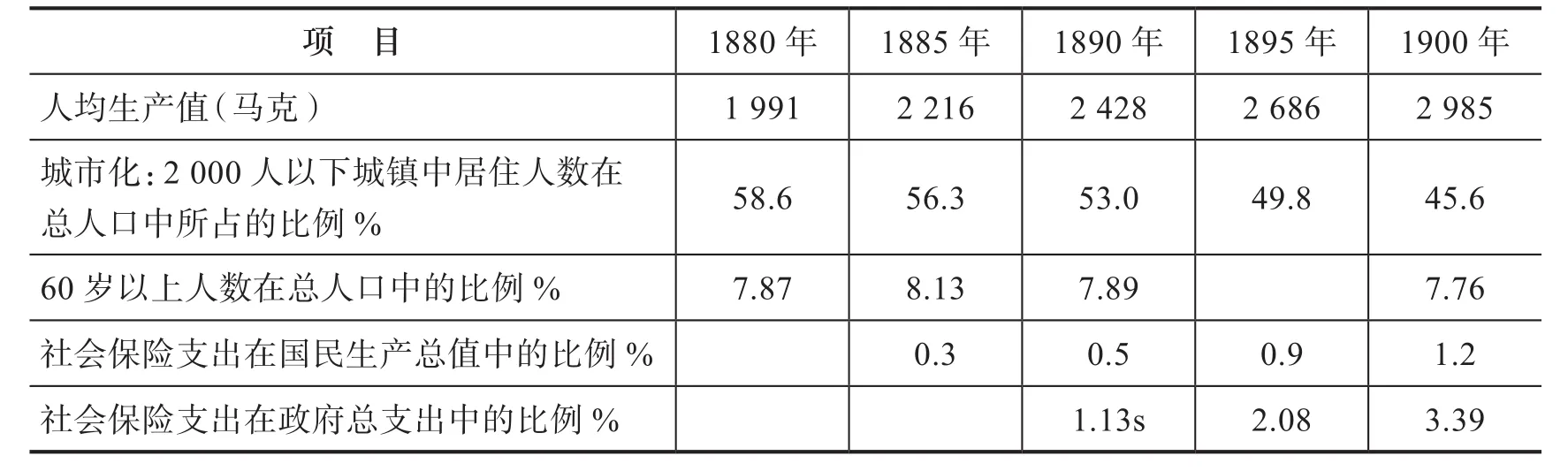

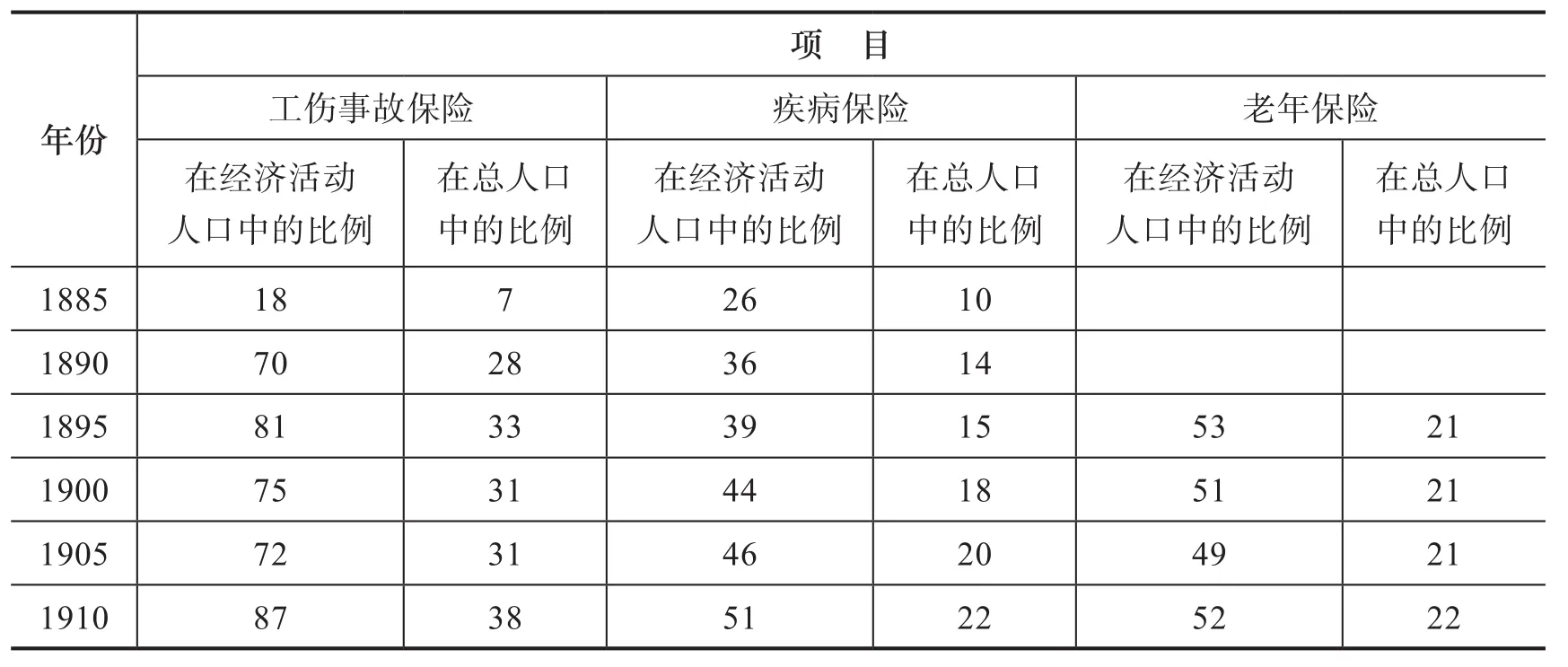

帝国的社会保险制度与社会经济的发展水平基本相适应。也就是说,在没有对国民经济发展造成消极影响的情况下,雇佣工人、雇主、政府三方都能够承担实施社会保险制度所需的负担和成本。这主要体现在两个方面,一是社会保险的保障水平限于生存保障。就拿国家唯一为之提供补贴的残疾与老年保险来说,虽然法律规定国家为每位参保者提供50马克的补助,但是到1900年德国人的平均预期寿命仍然在50岁以下,在1900—1910年间只有27%的男子能够活到70岁。②米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第75—76页。这意味着超过2/3的参保者领不到保险金,国家等于只为不到1/3的参保者提供补贴。而且,该保险对每一个参加者年平均待遇支出是155马克。③米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第75页。这种保障待遇根本不能补偿工资的亏损,只是对生存安全提供的保障,不是对生活标准进行保障④米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第74页。。就疾病保险来说,起初对参加者的待遇是每年每人平均11.2马克,而且参加者不到总人口的10%,⑤米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第75页。同样,该保险的保障水平也是以提供生存安全保障为标准。这样的保障水平对经济和财政不构成大的负担。从表1可以看出三大核心社会保险的支出在国民生产总值(GNP)中的比例,以及在政府总支出中的比例,总体上符合当时德国的国情和社会经济发展水平。二是社会保险的覆盖群体及保险种类是逐步扩展的。帝国社会保险覆盖的群体先是产业工人,即蓝领工人,继而推广到白领工人,进而推广到其他行业。社会保险制度实施对象的类别和人数都经历了一个从小到大的过程。例如,工伤事故保险,从表2可以看出,该保险实施的第一年即1885年,覆盖率在经济活动人口中的比例只有 18%,1890是66%,1895达到76%,1910年才到达87%。三大社会保险总覆盖人口在总人口中所占的比例也经历了一个逐步增加的过程,表3为证。1885年,参加三大社会保险的人数在总人口中的比例只有9.8%,30年后的1915年才发展到42.8%,

表1 1880—1900年德国的基本国情、社会保险支出在GNP和政府总支出中所占的比例(%)⑥ 彼得·弗劳拉:《1815—1977年西欧的国家、经济和社会:两卷本手册》第二卷(Peter Flora, Franz Kraus &Winfried Pfenning, State, Economy, and Society in Western Europe 1815-1975: A Data Handbook, Vol. II),美茵河畔的法兰克福(Frankfurt am Main: Campus Verlag),1983年,第123、262页;苏凡·安蒂克、因德西·费尔卡:《统一以来增长的德国政府支出》,《财经档案》1963/1964年度第二册(Suphan Andic and Jindrich Veverka, “The Growth of Government Expenditure in Germany since the Unif i cation”, Finaz Archiv, Bd. 23, H. 2 (1963/1964)),Mohr Siebeck,1964年,第 169—278页。

不到人口一半。三大保险不是在同一时间开始实施的,都经历了逐步扩展的过程。最先实施的是疾病保险(1884年),继而是工伤事故保险(1885年),然后是残疾和老年保险(1891年)。第一个险种的实施时间与最后一个险种的实施时间间隔了7年。这种逐步推进的方式使社会保险的“当事人”——企业和工人无论在经济上还是在心理上,都有一个缓冲和调适的过程,避免出现过大的经济负担和社会矛盾。

表2 1885—1910年三大社会保险参保人数在经济活动人口和总人口中所占比例(%)① 彼得·弗劳拉:《欧洲和美国福利国家的发展》(Peter Flora, The Development of Welfare States in Europe and America),新不伦瑞克(New Brunswick),1984年,第 74—77页。

表3 1885—1915年德国三大社会保险的参保人数在总人口中的比例② 彼得·弗劳拉:《欧洲和美国福利国家的发展》,第74—77页。

帝国政府强大的执行力和中央权威为社会保险制度的运行提供了政治保障。帝国社会保险制度的运行由雇工、雇主双方共同管理,政府只提供法律依据和监督,不介入社会保险制度的具体运作。中央政府的稳定与权威对这种运行模式具有至关重要的作用。德皇威廉一世和宰相俾斯麦在统一国家、建立了帝国的过程中,聚集了比较强大的权威和力量,这是帝国推行社会保险制度的基础。此外,威廉一世及其继承者威廉二世受开明专制思想的影响,都是社会保险制度的支持者。威廉一世曾两次在新年讲话中呼吁民众关注工人的“社会问题”,当《工伤事故保险法》法案第一次被国会否决后,威廉一世在1881年11月17日的“帝国圣谕”中呼吁国会要“把这项任务再次放在心中”,并承诺会对草案进行修改”。①米歇尔·斯陶拉斯:《德国福利国家的起源:1945年前的德国社会政策》,第72页。在关于建立疾病保险的通告中指出:“对社会问题的解决不只是镇压社会民主主义的不法行为,而是力求稳定地、积极地促进工人福利。我们将其视作皇帝的职责,并真诚地将此任务交给国会。”②彼得·A·库勒、汉斯·F·查切尔编:《社会保险的演进:1881—1981年德国、法国、英国、奥地利和瑞士研究》,第15页。社会保险制度的主要设计者俾斯麦作为帝国政府的代表显示了强大的意志力和执行力。在社会保险法案提交国会表决前或被国会否决后,俾斯麦都要在国会发表讲话,或为法案通过或为法案继续为议员们所关注造势。这些都是建立社会保险制度和有效运行的保障。

19世纪,世界经济中的自由主义占据统治地位,主要经济大国推行自由贸易政策,国际经贸环境相对“自由”“宽松”。比如,英帝国从19世纪初开始实施降低关税、取消航海条例,推行自由贸易政策。这样的国际经贸环境有利于德意志帝国对外输出工业制品,为德国经济在总体上保持稳定发展提供了一个相对“友好型”的国际经济环境,从而为社会保险制度的运行提供了相对稳定的国际经济环境。另外,德意志帝国在之前的统一过程中对欧洲大国的军事胜利,特别是战胜法国,使其国际地位和影响力大增,成为在欧洲国际格局中举足轻重的大国。而英法实力则相对下降,欧洲国际局势处在一种相对“均势”状态下,其他国家无力干涉德国内政,从而避免了对德国经济正常发展的干扰,客观上也为社会保险制度的运行创造了有利的国际环境。

总之,德意志帝国建立和实施社会保险制度有其特定的历史条件和历史环境,但是它的基本原则具有普遍性。时至今日,发达国家的社会保险制度大同小异,都可视为人民幸福指数的一个参照点。