多模态国际汉语教材的发展与创新

□石佳鑫

(对外经济贸易大学,北京 100029)

1 研究背景和意义

随着信息社会的飞速发展,人类的交际模式发生了深刻变化,从单一的语言模态扩展到语言、图像、声音、动画和视频等构成的复杂模态,交际者可以选择多种符号资源传递信息。跨学科的多模态话语研究随之兴起,并为国际汉语教学提供了理论指导。

“一带一路”的倡议使得“汉语热”持续升温,海外汉语学习者人数已经超过1亿,来华留学人数超过10万。而国际汉语教学师资短缺、教材模态单调,无法满足不同国别、不同区域的汉语学习者的要求。一些教材编写质量不高,理念陈旧,同质化现象严重,通用型教材较多,专业性、国别化教材较少,从内容到形式比较死板沉重。在“互联网+”时代,面对媒体技术的不断升级,借鉴二语教学先进的教学理念,创新多模态教材编写思路,提高教材质量,成为国际汉语教材建设的必然之路。

2 研究内容和方法

国际汉语教学的跨文化交际性和体验性,非常适合多模态理论的实践。

2007年《体验汉语》多版本、多语种系列教材出版,社会反馈良好。这一系列教材层次丰富,包含综合型的通用教材和国别化教材。其中,《体验汉语基础教程》系列由教材、教学参考书、电子教案、练习册和光盘配套而成,模态丰富,有代表性。

2013年《环球汉语——汉语和中国文化》系列教材面世,好评如潮。这是中美历时五年合作研发的多元文化视角下的立体教材,开创性地大量使用视、听、说多模态符号,用DVD连续剧讲述中国故事和中国文化,在真实的语言环境中展开教学,既是国别化教材的引领之作,也是多模态教材的又一创新之作。

所以,我们以这两套有代表性的教材为例,用文献分析法研究多模态国际汉语教材的特点、发展与创新之路。

3 多模态话语分析理论

3.1 多模态与多模态教材

模态是一种符号系统,包括语言、图像、音乐和技术等,指在社会文化中形成的创造意义的符号资源,是人类不同感官与外部环境的互动方式。用多个感官进行互动的就叫多模态(顾曰国,2007)。

多模态教材指由多种模态共同组成的教材,包括文字、图画、表格、录音、录像共时或者按一定顺序出现。

3.2 多模态话语分析

多模态话语分析指运用听觉、视觉、触觉等多种感觉,通过语言、图像、声音、动作等多种手段和符号资源进行交际的现象。多模态话语分析的理论基础是系统功能语言学理论。多模态话语分析的综合框架由文化、语境、意义、形式和媒介五个层面组成。其中,形式层面的形式包括语言、图觉、声觉和感觉。各个模态的话语之间是相互联系的,分为互补性的和非互补性两类(见图1)。当一种模态不足以表达清楚交际者的意义时,就利用另一模态来强化、补充、调节、协同,共同实现讲话者要表达的意义。这种模态间的关系称为“互补关系”。互补关系清晰地说明了语言模态和图像模态之间意义的建构,我们将在下文多模态国际汉语教材的特点中具体分析。

图1 多模态话语分析综合框架

4 多模态话语分析研究现状

1977年R.Barthes发表《图像的修辞》一文,开启了国际语言学界多模态话语的研究。1996年Kress & Leeuwen分析了图像、颜色和声音在语篇中的作用。

此后,国内学者李战子(2003),朱永生(2007),张德禄(2009)等做了进一步的理论研究。

对外汉语教学多模态研究起步比较晚,论文数量较少:李琳(2015)研究了对外汉语多模态听力教学,陈维红(2015)探讨对外汉语学习词典的多模态图文系统,王祖嫘(2016)研究了沉浸式汉语教学的多模态性等。专门研究多模态教材方面的论文更是少之又少。

下面,我们梳理一下多模态国际汉语教材的发展历程。

5 多模态国际汉语教材的发展

1958年邓懿等编写了《汉语教科书》,把汉语作为外语的教学从汉语作为母语的教学中分离出来。从那时起到现在,国际汉语教材编写走过了60年不平凡的道路:从黑白印刷到彩色印刷,从单本教材到系列配套教材,从平面到立体,从“请进来”学汉语到汉语“走出去”,从以文字为主的单模态到图文视听并茂的多模态,从静态多模态语篇到动态多模态语篇,多模态已经成为现行教材的一大发展趋势。纵观国际汉语教材的研究内容和研究方法,有以下四个阶段,并呈现出各自鲜明的特点:

5.1 二十世纪五十年代的起步阶段

1950年8月,新中国接收了第一批来华学习交流的留学生,对外汉语教学由此诞生。最开始的教材是教师自编的单篇零散教材,带有鲜明的政治烙印,主要是单纯黑白色的单文字模态教材。

1958年出版的《汉语教科书》,是我国第一本正式的对外汉语教材。教材体例为绪论、语音和语法三部分,每课都以本课的语法点为中心,释义简明,形成了日后传统教学法的特点,为教材建设铺垫了第一块基石。

这一阶段教材编写的特点是以语法为纲,侧重文字模态的呈现。

5.2 二十世纪七十年代的初创阶段

1971年赵淑华和王还主编了《基础汉语》(商务印书馆出版),介绍了基本的范句,通过大量的练习进行语法知识的讲解,重视实践性原则。1977年李德津主编的《汉语课本》(商务印书馆出版),开始用句型及替换练习代替范句。

这一阶段教材编写的特点是以语法结构为主,注重实用性,图片模态的呈现逐渐增多。

5.3 二十世纪八十年代的发展阶段

改革开放的步伐,促进了对外汉语教学的发展。

1980年李培元等主编的《基础汉语课本》(外文出版社出版),重视用图文配合句型练习,是第一部有教学参考书和录音磁带配套的教材。这种由声音和图文构成的模态,使它成为当时“最成熟的教材”。但多模态的理念并没有真正深入。

1981年刘珣主编的《实用汉语课本》(商务印书馆出版),是第一部强调功能法的教材,突出语言的交际性,主张结构与功能结合(任远,1987)。

这一阶段教材编写的特点以结构与功能为主,呈现为文字、图片与声音相结合的多模态化。

5.4 二十世纪九十年代后的繁荣阶段

二十世纪九十年代之后,国际汉语教材进入繁荣兴盛期。《新实用汉语课本》《HSK标准教程》等国际汉语教材编写者紧跟时代步伐,注重文化视角。从内容选编到排版印刷,从文字、图片、声音到多媒体教材,异彩纷呈。

这一阶段教材编写的特点是结构、功能和文化相结合的多模态化。

6 现行多模态国际汉语教材的类型和特点

《体验汉语》是面向初学汉语的外国人编写的多版本、多语种的系列教材。其中,《体验汉语基础教程》由教材(每本附一张MP3光盘)、教学参考书、电子教案和练习册配套组成。这是纸质教材、音像教材和电子产品集成的多模态立体化教学资源,体现了多模态教材协同性、多维性等一般特点。因为图文关系是多模态教材的关键,所以我们在此以《体验汉语基础教程》为例,结合教材类型,重点说明现行多模态教材中,语言模态和图像模态之间互补意义构成的特点:强化、补充、调节与协同。

多模态国际汉语教材类型有纸质教材、电子教材和演示教材。具体类型及特点如下。

6.1 纸质教材及其特点

纸质教材具有统领性,且没有电子教材使用条件的局限。《体验汉语基础教程》的纸质教材有教材、教学参考书和练习册。

6.1.1 教材

该教材分上下两册,每册24课,由句子、词语、课文、句型操练、词语扩展等模块构成。每一个模块都充分体现了多模态性教材特点。举例说明如下:

(1)图文标题,提示情境

每一课标题左侧,都有与本课主题相关的一幅插图,创设语言情境,提示所学内容。

教材上册第4课《你是哪国人?》标题左侧,是六个不同肤色的外国青年人聚在一起的照片。右侧“你是哪国人?”用加粗等线体、黑色二号字,与左侧彩色照片相呼应,活泼中见平衡。图文两种不同模态符号互补意义的排版,增强了视觉效果,让学生很快聚焦本课语言知识点。(见图2)

图2 《你是哪国人?》标题图文

(2)图文对应,句型替换

每一课课文对话,用红色字强化标识出主干句型。通过句型操练、趁热打铁环节的图片和文字替换提示语,看图问答,举一反三。

第4课《你是哪国人?》句型操练环节,左侧四分之一处,是重点句型“你是哪国人?”“我是美国人。”“我是上海人。”

其中“你”“我”“美国”用红色字强化标识,右侧四分之三处,对应有多张带有文字提示的图片:“张华”“卡伦”“他”等,可以随意补充替换棕色主语“你”“我”,直观鲜明,避免了机械操练的枯燥乏味。(见图3)

词语扩展环节,有多国国旗和城市图片,形象地教给学生“英国”“韩国”“日本”“天津”“重庆”“西安”等词语,弹性地扩展生词,供学有余力的学生学习。这些图片模态和语言模态互补协同。(见图4)

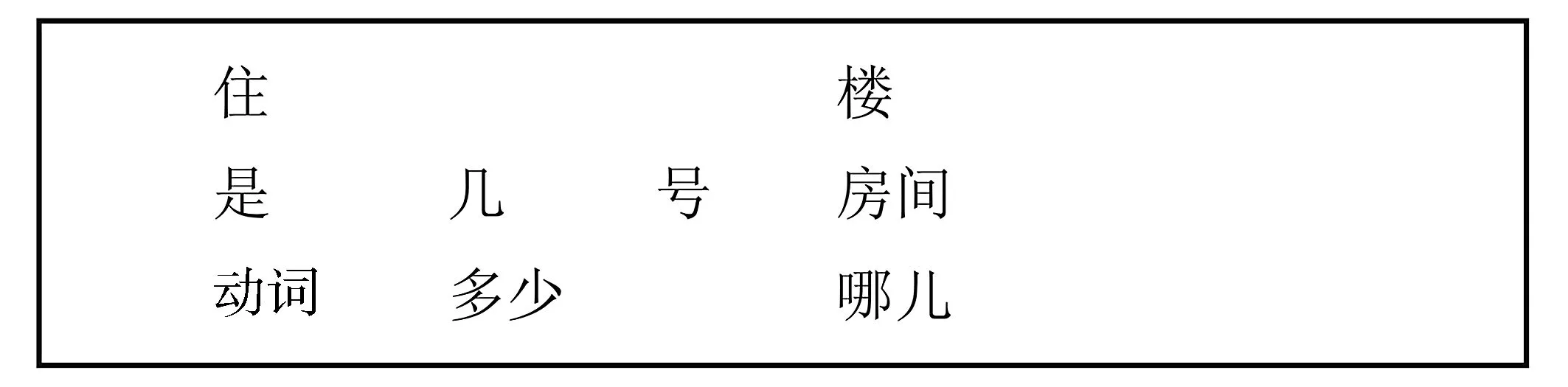

(3)图表公式,语法清晰

教材弱化复杂的语法分析,在“注释”模块用图表和公式,清晰地概括语法要点,一目了然。在下册第25课《我对中国书法非常感兴趣》的“注释”表格中,课本首先将subject(主语部分)与predicate(谓语部分)相隔开,主语部分以浅紫色底纹相衬,谓语部分以浅棕色底纹相托,两色对比强化,清晰地展示出汉语的语法层次。其次,在谓语部分,课本又将副词“正(在)”和语气词“呢”用蓝色字标注出来,与S、V、O三种成分的黑色文字相区别,旨在突出表示“动作进行”这一语法中的标志性词语。(见图5)

该模块以颜色对比为主要方式,辅以表格归纳协调,使学生可以简明清晰地掌握语言点的语法形式,从而有助于学生语法难点的突破。

图3 句型操练环节图文

图4 词语扩展环节图文

6.1.2 教学参考书

教学参考书提供了教学理念、学习策略和教学步骤,包含课堂操作、活动设计、汉字练习、课外项目等大量素材,供教师自由选取,加工提炼。教学参考书里的很多图表实践指导性非常强。

比如,教学流程框架图,从复习旧课、词语学习、语法学习、课文学习到作业布置都有详细指导,突出了以技能训练培养交际能力的目标。(见图6)

6.1.3 练习册

练习册包含语音、语法、汉字和任务四大部分的知识技能训练,充分体现了编者任务教学法“做中学”的理念,习题设计接近学生实际。比如图表形式的游戏题,只有猜对第一题的答案,才能闯关进入第二题。这里图片和表格模态增加了语言学习的趣味性,寓教于乐。

6.2 电子教材及其特点

电子教材是纸质教材、音像材料和附加链接的多模态形式,具有完整性。

与教材配套的电子教材是文本、图片、图像、动画、音乐等声像音图的多模态整合,每课都可以通过链接进入电子教材的任一模块,并能返回目录页。电子教案给教师提供教学策略和方法。

6.3 演示教材及其特点

演示教材是提供给教师的PPT形式的教材,具有提纲性,即整合电子教材的资源,提纲挈领地展现教学内容,突出重点。教师可直接使用或加工使用。

该教材多媒体课件的第一部分,在讲解汉语拼音的拼写和发音部位时,辅以PPT动画技术,形象地用多模态协同演示出抽象的语音理论。

多媒体课件每一课的板书文字,纵横相连是本课内容总框架,单独看,横的一行文字是课文句型,纵的一列文字是语法成分。教师教授课文、词语、语法、句型和练习时,都可以巧妙地利用该板书图片模态进行教学(见图7)。

图6 教学流程图

图7 演示教材板书图文

7 多模态国际汉语教材的创新

7.1 多模态国际汉语教材在国别化方向上的创新

7.1.1 国内编写的一版多本的多模态国别化教材

全球已有150多个国家设立了孔子学院,国别化教材匮乏,是制约国际汉语教学推广的瓶颈问题。多模态理论指导我们通过符号系统,思考国别化教材建设的道路。我们可以有针对性地通过图片、文字、声音和视频多模态的组合解决这一难题。

《体验汉语基础教程》在这方面不断探索创新,出版了泰语版、德语版等多国国别化教材。根据不同国家的国情和文化背景,依照“国别化”“体验式”的教学理念,通过考察、旁听、座谈等形式,广泛深入地调研,重新编写设计教材。编者尊重目的语国家的宗教信仰、风土人情、习俗文化和语言特点,利用母语的正迁移,更改教材名称,让汉语更亲切更活泼,比如《熊猫》《龙》等名称,让学习者能主动接触汉语、学习汉语。这种一版多本的国别化教材,不是简单地翻译为另一国家的语言,而是“因国施教”后,把符号模态重组加工为新的多模态教材。

德语版的《体验汉语》,教材名称变为《你行》,封面换成中德两国标志性照片,教材中人物换成中德两国人物和姓名,大量的图片模态是中德两国名胜古迹、山川风貌、城市建筑、货币、食物等。还有很多有文化特色的图片,如茶、围棋等,都激发了汉语爱好者学习掌握中文的兴趣。

7.1.2 中外合编的多模态国别化教材

2013年6月,中美合作出版的《环球汉语——汉语和中国文化》在全球面世。这是中国外文局和耶鲁大学历经5年共同开发的大型项目。双方共300多人联合制作,耗资巨大,制作精美,堪称典范。

这一多元文化视角下的立体教材,开创性地全方位大量使用视、听、说多模态符号,用DVD连续剧讲述中国故事和中国文化,在真实的语言环境中展开教学,是国别化教材的引领之作,也是多模态教材的又一创新之作。

《环球汉语——汉语和中国文化》教材不仅有DVD光盘,还配有纸质教材、教师参考书、学生用书、汉字习字本、剧本播客和说唱歌曲等教辅资料及教学官方网站(www.encounterschinese.com.cn)。DVD光盘不仅含有故事剧集,还有文化解说视频及音频练习、互动网络练习。视频听说教材与纸质教材的无缝对接,让目的语学习者从始至终,轻松地沉浸在汉语和中国文化的实景氛围中,乐而忘返。视频中设置英语、中文(含拼音)等语种的翻译,字幕由学习者选择显示或不显示,体现了国别化教材的灵活适应性。

面世六年来,《环球汉语》凭借最新技术手段,通过网站、音视频等灵活多模态的教学手段,在欧美多个国家的使用中广受好评,仅在美国就有近百所学校使用该教材。这种多模态国别化教材的经验,值得我国教材编写者深思和借鉴。

《环球汉语》克服了过去教材目标要求偏高、语法内容偏难、课程时长偏长等与目的国需求不对接的短板,顺应欧美人从小学习外语的习惯和规律,在中国各地实景拍摄了系列多集连续剧视频。视、听、说各模态教材编写者的生活习惯、思维方式、价值取向、文化视角与美国学生一致。多学科背景庞大的参编人员,有着丰富的跨文化意识,使得话题设计、教材容量、难点突破、讲解对比都恰到好处,不枝不蔓,引人入胜。

这套为英语母语者量身定做的国别化教材,特别关注学生认知心理,注意教材多模态中的趣味性。比如,每个单元都配有专门的说唱歌曲,让学生用音乐这种模态唱出单元主题,激发学生学习兴趣。

再比如,《汉字练习册》用图表模态介绍汉字演变,从古汉字(Ancient Form)到现代汉字(Modern Form),注重讲解汉字文化知识,语言诙谐幽默,符合欧美学生思维特点。

7.2 多模态国际汉语教材在数字化方向上的创新

“互联网+”数字化时代下,多模态话语分析的对象从语言文字、图片、音乐、影像扩展到网络、虚拟现实技术应用等多种模态符号。教材研发从形式、内容到结构,不断蜕变创新,教材模型生态资源库不断充实。

置身于这样的技术环境,教材编写者必须关注搜索引擎(Google、百度、搜狗等)、网络平台(中国大学慕课、超星慕课、长城汉语在线、好大学在线、智慧树、儒森等)和交流平台(微信、QQ、E-mail)。

比如,环球汉语网站(www.encounterschinese.com.cn),不仅是《环球汉语》数字化教材的官方网站,更是一个汉语教学的数字化国际网站。设有教师和学生专区、与课本配套的音频视频等,还有实时更新的“播客”、互动练习、视听力内容以及上传的各种国际汉语教学资源,并配有中英文语言供用户选择,可以实现教者和学者资源共享。教材“云服务”及学习材料处于“云端”,全球学习者可以打破传统课堂对时间和空间的限制,随时随地自主学习,教师可在云端评估学生学习效果。

虚拟现实是多媒体技术和仿真技术结合生成的特殊环境,可使用户产生视觉、听觉、嗅觉等交互式场景的身临其境之感。虚拟现实技术下的多模态教材,需要对纸质教材优化,结合虚拟的实景部分,以专题形式安排教学内容,开发与课程相应的APP移动终端;也可以把电子教材中的练习等,虚拟到真实场景中,用于虚拟课堂;对于网络教材,可以围绕课程建立虚拟社区,虚拟真实的学习情景,进行互动式个性化学习。“虚拟学习共同体”将教学资源组成真正的立体化多模态教材,创设情景式和建构式的语境空间,使学生真实地感受到文化与思维的差异。

8 结语

多模态国际汉语教材的出现,是数字化时代的必然趋势,也是多模态话语理论在二语教学领域的积极探索。教师不仅是多模态教材的传授者,更是多模态教材的选择者、设计者。教师要提高学生对多模态符号的多元识读能力,使他们成为多模态符号的应用者、感知者,并能将多模态构建成最有利于学习策略的意义表达。

多模态国际汉语教材的编写,要充分吸收六十年历程沉淀下的宝贵经验,紧跟时代发展,更新教育理念,利用移动互联网技术,为汉语的国际传播作出更大的贡献。