喜马拉雅区域研究的历史、现状与前景

王启龙,赵 勇

(陕西师范大学外国语学院 陕西西安710062)

引 言

喜马拉雅(Himalaya),梵文意为雪域。喜马拉雅山脉(Himalaya Mountain Range)[1],东起雅鲁藏布(Yalung Tsangpo)大拐弯区域的南迦巴瓦峰(Namcha Barwa),西至巴基斯坦北部吉尔吉特-巴尔蒂斯坦(Gilgit-Baltistan)的南迦帕尔巴特峰(Nanga Parbat),绵延2400 公里,由东至西宽度150 公里至400 公里。它包括海拔8000 米以上的山峰或山群数十个,海拔6000-7000 米的山峰若干,平均海拔6000米以上。其中不乏南迦巴瓦(Namcha Barwa)、卓木拉日(Chomolhari)、干城章嘉(Kangchenjunga)、珠穆朗玛(Chomolungma)、希夏邦马(Shishapangma)、马纳斯鲁(Manaslu)等知名山峰。除此之外,在喜马拉雅山脉主脊线上,还存在不少低于3000 米以下的低点,如:墨脱西让村雅鲁藏布江段、勒布沟勒乡娘姆江段、陈塘朋曲出境口、樟木波曲出境口等。[2]

围绕喜马拉雅山脉,形成“喜马拉雅区域”(Himalayan Region)。山脉自有坡度和起伏,除了山脉中心那些海拔最高的部分外,势必存在适于动植物、人类居住的低海拔的山地、谷地区域。喜马拉雅山脉是一个非常宽泛笼统的地理概念,通常认为,喜马拉雅山脉只是无数高海拔山峰组成的一条横亘于青藏高原南侧的大山带。其实不然,“喜马拉雅”除了代表山脉,高海拔也赋予了它“雪域”之实,同时孕育了大量冰川。冰雪融化汇集成河,河流切割出峡谷、冲积出平原,从山脉隔离出一个个相对独立的区域,这就是“喜马拉雅区域”。

对喜马拉雅区域内的地质地貌、动植物分布、生态系统、人类活动等进行研究,可称为“广义喜马拉雅区域研究”(Generalized Himalayan Regional Studies)。只针对该区域的人类活动进行研究,可称为“狭义喜马拉雅区域研究”(Narrow Himalayan regional studies)。我们这里只讨论后者。经过漫长的地质时期,在剧烈的地壳造山运动作用下,一片汪洋大海逐渐变成了雄伟的喜马拉雅山脉,形成了喜马拉雅区域。人类在这片地质地貌、生态环境特殊的区域生产生活,必然会形成别具一格的人地关系,对这种关系的研究就是“喜马拉雅区域生计方式研究”(Himalayan Regional Livelihood Research)。当下,这方面的研究有逐渐发展成“喜马拉雅山地社会发展研究”(Himalayan Mountain Social Development Research)的趋势。在喜马拉雅区域零散地分布着各种山地族群,如:巴坦人(Pathan)、夏尔巴人(Sherpa)、门巴族(Menba)、珞巴族(Luoba)、菩提亚人(Bhotia)、那加人(Naga)、塔鲁人(Tharu)、利米人(Limi)、古荣人(Gurung)、塔芒人(Tamang)、塔卡利人(Thakali)、雷布查人(Lepcha),等等。对这些生活在喜马拉雅区域内族群的语言、婚姻、亲属结构、节日、传说等方面的研究,就形成了“喜马拉雅区域民族志”(Himalayan Regional Ethnography)和“喜马拉雅区域人类学”(Himalayan Regional Anthropology)。喜马拉雅山脉中多数是次级山峰,由两个或两个以上的国家共享,喜马拉雅区域成了天然的分界区和经济文化交流区。对记录印度文化、中国藏族文化以及各种山地文化在该区交流、交融的文本进行研究,便形成了传统的“喜马拉雅区域文献研究”(Himalayan Regional Literature Research)。对在历史上中国西藏与英属印度(British India)、廓尔喀(Gurkha)、布鲁克巴[3](Burukpa)、锡金(Sikkim)、拉达克(Ladakh)等关系的研究,形成“喜马拉雅区域历史关系研究”(Himalayan Regional Historical Relationship Research),这种研究发展到当下,就成就了“喜马拉雅国别研究”(Himalayan Country Studies)与“中印关系研究”(Sino-Indian Relations Research)两大学术热点。

一、喜马拉雅研究的历史脉络与主要成就

围绕喜马拉雅山脉形成的喜马拉雅区域,是亚洲主要河流印度河、恒河、雅鲁藏布江、伊洛瓦底江、怒江(萨尔温江)、澜沧江(湄公河)、长江和黄河的发源地,也是亚洲文明古国印度、中国的边缘与不丹、尼泊尔、巴基斯坦等多元文化因素的汇聚交融之地。生态多样的喜马拉雅区域居住着多个民族,产生了独特且多元的政治、经济、文化形式,具有重要的研究价值。

正是认识到喜马拉雅区域对于全球生态、政治、经济、文化的重要意义,西方学界从19 世纪就开始对该区域进行持续的关注和研究。他们在对喜马拉雅区域长期研究过程中,产生了大量的学术论著,积累了丰硕的学术资源。

在西方,喜马拉雅曾被蒲林尼(Pliny)、麦加斯梯尼(Megasthenes)和希罗多德(Herodotus)提到,[4]但大多是对异域奇幻的想象。从17世纪开始西方探险家、传教士、殖民官员开始进入喜马拉雅区域,在他们对印度、尼泊尔的粗略描述中[5],开启了西方人对喜马拉雅区域的模糊认识。

19 世纪20 年代,被称为现代藏学之父的乔玛(Körösi Csoma,1784-1842)从欧洲取道中东到达拉达克,并在那里的寺庙研习藏文文献。之后,他又将尼泊尔珍贵的梵文佛教文献带到欧洲。在乔玛的著述中,也有一部分与喜马拉雅区域研究相关。[6]20 世纪初期,斯文·赫定(Sven Hedin,1865-1952)出版了一部关于喜马拉雅区域人文地理的重要著作——《跨喜马拉雅》[7]。20世纪20年代开始,意大利藏学家朱塞佩·图齐(Giuseppe Tucci,1894-1984)先后数次对印度、尼泊尔、巴基斯坦、中国西藏进行考察,形成了与喜马拉雅区域研究相关的重要成果[8]。图齐对东方社会文化的研究贡献,不仅是在东方学体系中奠定了藏学研究这一核心议题,也因其在喜马拉雅南北山麓的穿行和考察而将喜马拉雅研究推向一个高峰。[9]20世纪40年代,潘特(Pant,S.D.)对印度喜马拉雅地区社会经济的描述具有重要意义[10];戈若(Gorer,G.)写出了一部锡金雷布查人(Lepchas)的民族志[11]。在20 世纪上半叶,冯·海门道夫(Christoph von Fürer-Haimendorf,1909-1995)发表了一系列关于喜马拉雅区域研究的成果。[12]

20 世纪50 年代以来,西方殖民势力从喜马拉雅区域退场。喜马拉雅区域以其“与世隔绝”和“饱经苦难”的特点,成为人类学研究非现代族群和反殖民主义、反文化霸权的最佳对象。尽管19 世纪末到20 世纪上半叶,已经有学者发表了一些关于喜马拉雅区域的重要论著,直到20世纪50年代初,对喜马拉雅的现代意义的、持续的人类学研究才由巴斯(Fredrik Barth)在巴基斯坦斯瓦特[13]和海门道夫在尼泊尔[14]发起。[15]布瑞曼(Gerald. D. Berreman)关注到了喜马拉雅区域的社会文化变迁、印度教、一妻多夫制等;[16]埃尔温(Verrier Elwin)对印度东北边境地区进行了全面深入的研究;[17]川喜田二郎(Kawakita,Jirô)深入尼泊尔,对其民族分布、文化构造、地理生态进行了调查研究;[18]中根千枝(Chie Nakane)开展了对锡金民族情况的调查研究;[19]戈尔斯坦(Melvyn C.Goldstein)对喜马拉雅区域的利米地区的生计方式、Helambu婚姻和亲属关系、尼泊尔西北部的一夫多妻制、高海拔地区的藏族人口等进行了研究;[20]阿齐兹(Barbara Nimri Aziz)对尼泊尔的藏人社区进行了研究;[21]雪莉·奥特纳(Sherry B.Ortner)对夏尔巴的仪式、信仰、政治和其在登山中的角色进行了分析研究;[22]南希·列维尼(Nancy E.Levine)对喜马拉雅区域的社会结构、家庭亲属制度、宗教信仰等进行了研究分析;[23]麦克法兰(Alan Macfarlane)在尼泊尔培养了一批古荣族本土学者,并对古荣社会发展和变迁进行了持续关注[24]等等。

在喜马拉雅区域研究领域,海门道夫的研究无疑具有开创性。从其20世纪30年代首次进入印度那加山区调查以来,接下来的半个世纪,他先后对喜马拉雅区域的那加人、阿帕塔尼人、夏尔巴人等进行了深入的研究[25]。50年代初,他将喜马拉雅区域的人类学研究引入了深入,60 年代又将尼泊尔人类学研究带入现代人类学时代。[26]

除了西方学者外,喜马拉雅区域的本土学者也有一定的建树。早期典型代表是印度人萨拉特·钱德拉·达斯(Sarat Chandra Das)对锡金历史、尼泊尔民族和喜马拉雅区域的历史关系等的研究;[27]印度人类学家雷格胡维尔·辛哈(Raghuvir Sinha)对印度东北部宗教和文化的研究;[28]尼泊尔学者多尔·巴哈杜尔·比斯塔(Dor Bahadur Bista)从本土视角对尼泊尔人和社会进行了分析研究;[29]尼泊尔古龙族学者英扎巴哈德·古龙(Indrabahadur Gurung)与研究古荣族的英国学者麦克法兰合作开创了研究古荣社会的新模式[30]等等。

自1962 年中印边境冲突以来,“中印关系研究”成为了尼泊尔人类学之外,喜马拉雅区域研究中的又一热点。大批英国和印度学者带着国家利益需求加入到中印关系研究中,部分观点明显扭曲了历史事实。英国学者蓝姆(Alastair Lamb)和印度学者梅赫拉(Parshotam Lal.Mehra)是中印关系研究的典型代表。蓝姆对中印边界争议的起源、麦克马洪线、拉达克段的中印边界、中国西藏与印度各阶段的关系等进行了深入分析研究[31]。另外,他还关注到了克什米尔问题的产生、发展及由此带来的危机[32];不丹与西藏的关系[33]等等。梅赫拉对中印边界冲突前英属印度和中国西藏的关系进行了梳理和分析,对中印两国的边界争端的起因、过程及造成的影响进行了研究。[34]除此之外,他在指出不丹和锡金历史研究不足的同时,对锡金和不丹历史概况进行了介绍。[35]

以上列举的喜马拉雅区域研究成果只是很少的一部分。关于喜马拉雅区域研究成果,有《喜马拉雅区域的历史与文化文献目录》(Bibliography of the History and Culture of the Himalayan Region)[36]可资参考。该目录收录了从19世纪中后期到20世纪80 年代有关喜马拉雅区域的大部分成果,两卷囊括了约7000项有关欧美和本土学者在喜马拉雅区域历史、人类学及相关社会科学、艺术、发展、语言学、游记、词典、文献目录等方面的研究成果。收录1969 年前尼泊尔研究论著的《尼泊尔文献研究目录》(Bibliography du Nepal)[37],两卷汇集了尼泊尔早期研究成果,是喜马拉雅区域研究和尼泊尔研究重要的参考书。《英国与西藏1765-1947:英国与西藏、尼泊尔、锡金、不丹等喜马拉雅国家关系精选注释目录》[38],既是喜马拉雅区域研究的一部历史,也是该领域的一本研究指南。这本《精选注释目录》是1765-1947年英国与西藏关系研究的记录,有大量的内容涉及喜马拉雅区域内的尼泊尔、不丹、锡金等的研究条目,同时对中印边界争端问题的研究也作了收录。该目录最大的特点是,按主题给出相关研究著述的目录后,大多数条目都有精炼的注释,是喜马拉雅区域研究不可多得的资料汇编。我国学者徐近之(Hsu Ginn-tze)编的A Bibliography of the Tibetan Highland and Its Adjecent Districts(青康藏高原及毗連地區西文文獻目錄)[39]也是这方面的重要参考文献。冯蒸编的《国外西藏研究概况(1949-1978)》[40]在对国外藏学研究成果进行分类整理的同时,专门用两部分分别介绍国外中印边界问题和喜马拉雅地区的地理、民族与政治研究成果,值得关注。而上述目录未能搜集的最新研究成果,可参见王启龙主编的Bibliography of Tibetan Studies in Western Languages(Vols. I-V,共2500 多页,Scholars’Press,2018),此系主编者主持的国家社科基金重大项目“近代以来域外藏学研究经典整理与研究”(批准号:14ZDB115)的阶段性成果,“收录了自17世纪至2015年间以西文(不包括俄文)发表的藏学研究及相关著作和文章”,“与过去欧美、日、俄等学者编撰的目录相比,体量最为庞大且信息更为完备”[41],也是喜马拉雅研究方面不可多得的重要的参考文献。

我国对喜马拉雅区域的研究起步晚,成果较少。20 世纪60 年代中印边界冲突后,国家和学界都急需了解我国藏边地区和印军非法占领地区的基本情况。为此,作为我国民族研究的最高学术机构的中国科学院民族研究所的有关人士,便请著名的民族学家费孝通、潘光旦、吴文藻、吴泽霖等出山,着手对印度边界的山地民族如珞巴族、门巴族、僜人、夏尔巴人等进行研究,并从国外出版的大量学术专著和期刊中,收集了丰富的资料,同时还选派年轻的学者到我国这块遥远的西南边境作实地考察,系统地搜集第一手资料,开创这一急切需要的学术研究领域。[42](P1)这次调查,形成了大量喜马拉雅区域研究的基础资料[43],同时也产生一批具有开创性的研究成果[44]和译介论著[45]。之后,中国社会科学院民族学所(后更名为:中国社会科学院民族学与人类学研究所)继续对喜马拉雅区域关系史进行研究[46]。

西藏民族学院(即今西藏民族大学)从20世纪80 年代开始,就形成了喜马拉雅山地族群研究的传统,延续至今。第一代学者对喜马拉雅山地族群的民间文学艺术[47]和族源习俗[48]资料进行收集、整理、研究,具有开创性意义。第二代学者将研究重点放在喜马拉雅山地族群民间习俗研究[49]、相互之间的关系及与藏族的关系研究[50]、社会发展与变迁研究[51]等方面。新成长起来的第三代青年学者尝试用人类学方法对喜马拉雅山地族群的非物质文化遗产[52]、生计方式变迁[53]、跨境交流与族群认同[54]等进行研究。

除中国社会科学院和西藏民族大学对喜马拉雅区域内的人口较少民族有持续的关注外,云南大学对喜马拉雅区域内的村寨进行了调研[55],同时也对边疆安全与区域关系进行了研究[56]。

二、国内喜马拉雅研究的现状及特点

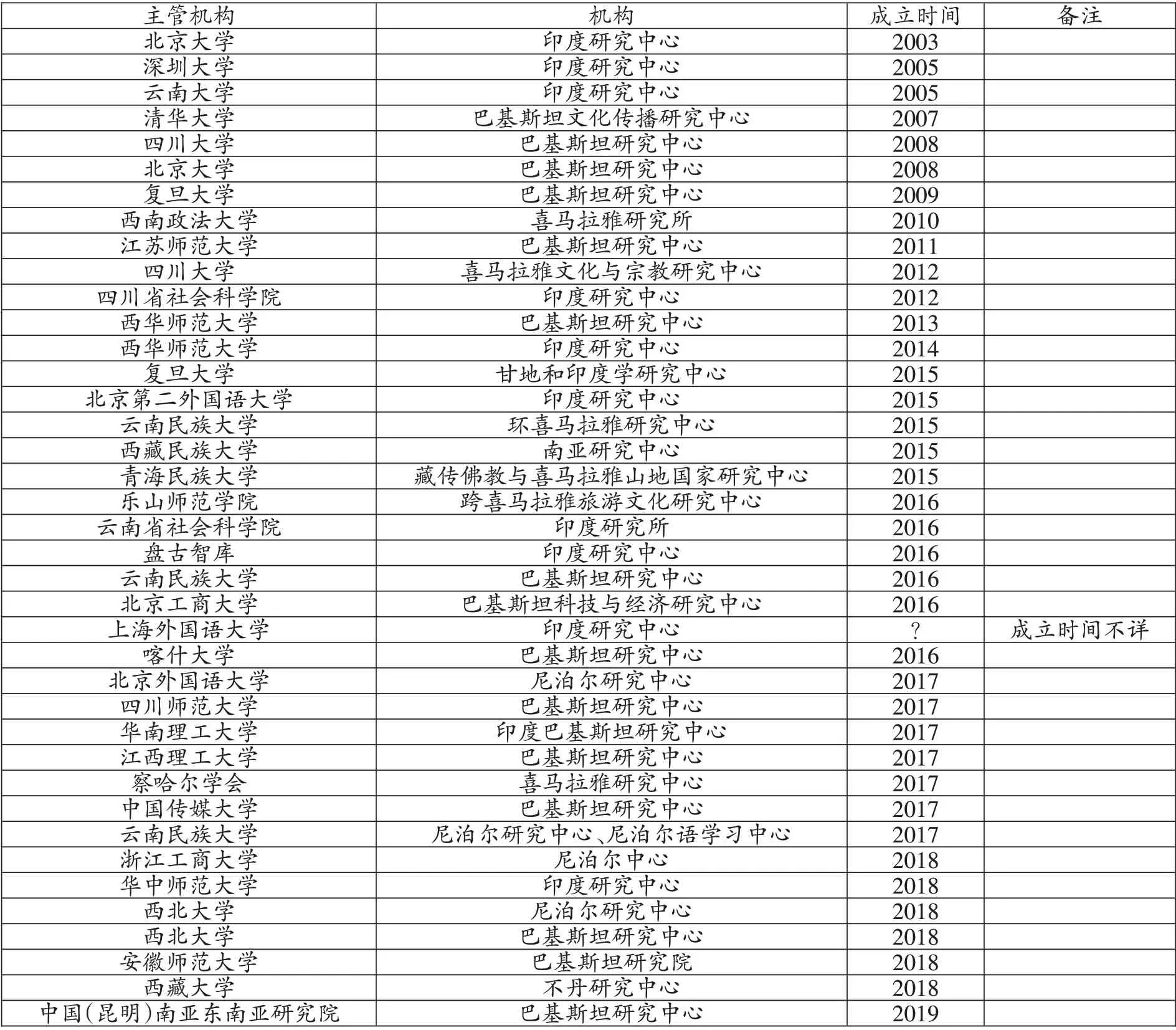

当前,喜马拉雅区域与国别研究成为国内学术界的热点。粗略统计[57],2003 年至2019 年6 月,共成立喜马拉雅区域与国别相关研究机构38个。其中,喜马拉雅区域及相关研究机构6 个、印度国别及相关研究机构12 个、尼泊尔国别及相关研究机构4个、不丹国别及相关研究机构1个、巴基斯坦国别及相关研究机构15个。2003年至2013年,成立喜马拉雅区域与国别研究机构12个;国家“一带一路”倡议提出后,2014至2019年6月的五年多时间内成立喜马拉雅区域与国别研究机构26个。前后对比来看,在国家“一带一路”倡议的带动下,在短短五年时间里成立的喜马拉雅区域与国别研究机构是以往十年的一倍有余。

我国喜马拉雅区域与国别研究机构整体呈现出如下特点:

名校以传统优势,占据喜马拉雅研究高地。四川大学(巴基斯坦中心[58],2008;喜马拉雅文化与宗教研究中心[59],2012;四川大学喜马拉雅多媒体数据库项目[60],2014)和北京大学(印度研究中心[61],2003;巴基斯坦研究中心[62],2008)是其中的主要代表。四川大学借助其在南亚研究和藏学研究的固有优势,重视对喜马拉雅区域与国别内现实问题的研究。北京大学则发扬其在印度学研究领域的传统优势,推动喜马拉雅区域语言教学和文本研究,从而促进文化交流。总之,川大致力于应用性研究,北大则着重于学术领域,形成双强并列之势。

附表:我国喜马拉雅区域与国别主要研究机构分布表

综合性研究机构凭借科研优势,强势介入喜马拉雅研究。深圳大学(印度研究中心[63],2005)一直保有对印度研究的传统,在印度文学研究、中印经典翻译、中印文化交流研究等方面根基牢固。复旦大学(巴基斯坦研究中心[64],2009)利用其在国际关系和战略研究方面的优势,开展中巴战略关系和经济合作研究;同时,复旦大学(甘地和印度学研究中心[65],2015)整合全校的印度相关研究,成立综合性、跨学科的印度学研究的平台,加强印度文化、宗教、历史、语言、艺术、社会、经济以及圣雄甘地思想的研究,促进中印的经济文化交流。四川省社会科学院(印度研究中心[66],2012)、云南省社会科学院(印度研究所[67],2016)等科研机构将研究的重点放在了对印度的应用性研究方面。为响应国家的“一带一路”倡议,西藏民族大学(南亚研究中心,2015)、西北大学(巴基斯坦研究中心,2018;尼泊尔研究中心,2018)[68]和西藏大学(不丹研究中心[69],2018)也相继加入了喜马拉雅区域与国别研究的行列。

特色型大学借助学科优势,开展喜马拉雅专项研究。与综合性大学和研究机构借助其强大的科研能力介入喜马拉雅区域与国别研究不同,专业性强的院校则利用其学科优势进行喜马拉雅区域与国别的专项研究。北京第二外国语大学(印度研究中心[70],2015)、北京外国语大学(尼泊尔研究中心[71],2017)、上海外国语大学(印度研究中心,?)等利用其外国语言文学的学科优势开展喜马拉雅国别研究。北京工商大学(巴基斯坦科技与经济研究中心[72],2016)、浙江工商大学(尼泊尔中心[73],2018)依托其经济学与管理学的优势,在“一带一路”倡议下,致力于中国与喜马拉雅地区各国别的经济贸易往来研究和区域与国别社会经济发展研究。

普通高校深耕细作,形成鲜明特色。西藏民族大学的藏边人口较少民族研究(民族研究院[74],2010)、江苏师范大学的巴基斯坦研究(巴基斯坦中心[75],2011)、河北经贸大学的尼泊尔研究(尼泊尔研究中心[76],2014)、云南民族大学的喜马拉雅区域语言人才培养(巴基斯坦研究中心,2016;尼泊尔研究中心、尼泊尔语学习中心,2017)[77]、青海民族大学的藏传佛教与喜马拉雅山地国家研究(藏传佛教与喜马拉雅山地国家研究中心[78],2015)、乐山师范学院的跨喜马拉雅旅游与文化研究(跨喜马拉雅旅游文化研究中心[79],2016)等都很具代表性,在喜马拉雅研究中占据了一席之地。这些机构的共同特点是专注于喜马拉雅研究的特定领域,机构完备且运行正常,专职研究人员配备合理,成果丰硕。

智库介入突显喜马拉雅区域与国别研究的现实性。盘古智库(印度研究中心[80],2016)、察哈尔学会(喜马拉雅研究中心[81],2017)等非官方智库的介入,除了服务于国家战略需要外,更多的满足各种现实需要。如盘古智库印度研究中心就将重点放在聚焦印度行业投资政策;经济截面数据与趋势;涉及中印经贸的媒体评价与民众舆情。其研究成果“印度行业报告”以有偿报告的形式提供给国内相关企业,充分体现了喜马拉雅研究的时代性和现实性。察哈尔学会喜马拉雅研究中心,旨在为南亚区域研究与西藏自治区公共外交发展提供智力支持。

除研究机构外,我国的喜马拉雅区域与国别研究在著述和学术活动方面也形成了自身的特点。在喜马拉雅区域研究方面,国内尚无专著问世,几篇讨论喜马拉雅区域人类学发展、研究范式构建、经济合作的论文有一定的影响[82]。在喜马拉雅国别研究中,除《列国志丛书》中涉及喜马拉雅诸国别外[83],也有一些学术成果和智库报告问世[84]。与喜马拉雅区域与国别研究相关的各类会议和论坛相继举行[85]。

从上面的分析看,当前我国喜马拉雅研究既有川大、北大这些“劲旅”;也有乐山师院、河北经贸大学、江苏师大这些“新秀”;还有云南民大、北外、上外这些手持国别语言利器的“斗士”;更有察哈尔学会、盘古智库这些“智囊”。它们个个特色鲜明,也都不“完美”。

三、存在的问题与相关对策思考

从喜马拉雅研究发展历程和当前的趋势来看,我国喜马拉雅区域研究存在以下不足:

对喜马拉雅区域研究重视程度不够。历史上,我国西藏与喜马拉雅山南麓族群渊源深厚、贸易往来频繁。尤其到了近代,中国西藏、英属印度、不丹、尼泊尔、锡金、拉达克等之间错综复杂的关系构成喜马拉雅区域近代史的主要部分。20世纪50年代以后,喜马拉雅区域被分割到不同国别,地缘政治和经济合作成为了主角。在整个历史过程中,中国都是喜马拉雅区域中重要的一员。当前,在“一带一路”倡议的大背景下,喜马拉雅区域具有重要的战略意义。连接“丝绸之路经济带”与“21 世纪海上丝绸之路”的廊道有三条,分别穿越喜马拉雅山西段、中段和东段:喜马拉雅西段廊道——中巴经济走廊;喜马拉雅中段廊道——中国—尼泊尔铁路;喜马拉雅东段廊道——孟中印缅经济走廊,位于孟加拉国的吉大港是孟中印缅走廊通向南亚的终点。[86]中央第六次西藏工作会议提出,把西藏建设成为国家面向南亚开放的重要通道。从西藏西部的阿里到东部的门隅、珞瑜,东西长达2000公里的喜马拉雅区域,将是联通“一带”和“一路”的重要纽带。如前所述,近些年喜马拉雅研究开始受到国内学界的重视,但与喜马拉雅区域同我国紧密的历史、地缘关系和其在“一带一路”倡议中重要作用相比,还远远不够。

国内学界对“喜马拉雅区域”的内涵和外延均未达成一致,研究对象泛化。目前国内与喜马拉雅区域直接相关的概念有“泛喜马拉雅”“环喜马拉雅”“跨喜马拉雅”等,在研究内容上与喜马拉雅区域相关的领域有“藏边研究”“海外民族志研究”“南亚研究”等。“泛喜马拉雅”,这一概念多用于植物分类学[87],有时也用于传播学领域[88]。“环喜马拉雅”在国内经常被用在两处:一处“环喜马拉雅经济合作带”,是西藏自治区为对接国家“一带一路”倡议提出的区域经济发展规划[89];另一处将“环喜马拉雅地区”定义为喜马拉雅山脉及其地质上相关联的东南亚高地和中国西南地区以及青藏高原延伸地带[90]。“跨喜马拉雅”在国内学界使用范围最广泛[91]。

“藏边社会”,包含了自然地理角度的青藏高原的边缘地区的社会和行政规划的甘青川滇四省的藏族地区两个层次。如果将二者合起来,可以说是一个“藏边社会”研究,其中包括了甘青川滇藏族地区的研究、藏羌彝走廊的研究、西北民族走廊的研究以及喜马拉雅山南麓的研究。这样一种整合,可以使原来研究藏彝走廊和西北民族走廊的学者关注到走廊边上的一块关系密切的藏族地区,关注到青藏高原整体的藏文化对走廊中的各个民族的影响,同时原来研究甘青川滇藏族地区的学者进一步关注对藏羌彝走廊和西北民族走廊的研究,这样可以使对民族走廊的民族学、社会学和语言学的研究和藏学研究更密切地结合起来。[92]“青藏高原东部和东南部民族研究”将研究的重点放在了青藏高原东部民族走廊。[93]从“青藏高原及其周边民族研究”的视角来看,国内学界的走廊研究和西方学界的喜马拉雅研究都只是其中的一个内部空间或区域。此类研究试图从整体观出发,强调青藏高原不同部分和区域之间的有机整合,超越以往单一内部空间的局限,建立一种区域与区域之间的持续关联,进而扩展到青藏高原与全球经济文化的联系,寻求在一个更大空间范围讨论青藏高原的民族构成和文化互动。[94]以上这些“藏边研究”是我国藏学与人类学界以“民族”或“区域”为标杆,带着主体意识的尝试。就其研究范围来说要么超出喜马拉雅区域,要么只是喜马拉雅区域的一部分。最大的问题是,即便是在理论上将喜马拉雅区域作为研究对象,实际上也只是关注喜马拉雅山脉以北的藏边区域和民族。

所谓“海外民族志”,指的是一国的研究者到国外(境外)的具体社区中,经过长期的实地调查后撰写的研究报告。这种实地调查以参与观察为主,需要采用当地人的语言进行交流,并且需要持续至少一年的周期。[95]这是民族学人类学界从我国实际需要出发,从更大的视角审视海外世界,是中国独有的一种学术实践。进入新世纪以来,海外民族志逐步兴起,一批在国内接受训练的人类学者进入“海外”的田野,在观察研究“他者”的同时,也反观中国。在近二十年的发展过程中,海外民族志形成了大量的成果[96],但其研究对象主要集中在欧美发达国家和东南亚国家,喜马拉雅区域仍未涉及。

“南亚研究”以南亚地区和南亚区域内的国别作为研究对象,关注地缘政治、地区安全、外交策略、经济发展、社会治理、民族宗教、文化交往诸多方面,与喜马拉雅区域研究在研究对象上有重合的部分,但前者的研究范围和内容广于后者,且主要关注与现实相关的应用性研究。

目前,在仅有的几篇讨论喜马拉雅区域研究的论文[97]中,也未对我国喜马拉雅区域研究的对象进行明确定义,更没有建立起喜马拉雅区域研究的路径和范式。

对喜马拉雅区域研究不够重视和对研究对象的泛化认识,造成了我国并不掌握喜马拉雅区域研究主导权的客观事实。更应引起高度重视的是,由于国内长期滞后于西方学界,致使我国学界与喜马拉雅区域研究的主流学术圈,在交流、对话、融入方面十分困难。在中国,虽然有“中国海外研究”的关怀和目前“一带一路”的倡议引领,理应成为中国人文社会科学与世界对话对象的“喜马拉雅”,却因中国学者大多缺乏对该区域内相关知识谱系与学理的足够积累,难以与世界、与西方、与“喜马拉雅”产生有效的沟通。[98]

针对我国当前喜马拉雅区域研究的发展状况,笔者认为首先应对“喜马拉雅区域”的范围进行界定,在对研究对象达成基本共识的前提下,形成一部“喜马拉雅区域研究史”。这两项工程之后,探寻我国喜马拉雅区域的研究路径,最终形成具有我国特色的喜马拉雅区域研究范式和理论。

正如出生于印度阿萨姆的亚洲研究学者杜赞奇在《作为网络的亚洲》一文中所指出,“区域”有两种方式:一种称为“区域的形成”(region formation),更偏向于自然的而非社会性的形成,就像季风和海上贸易推动了亚洲内部的关联,他们自然地建立了经济上和知识上的交流与关系网。另一种称为“区域化”或是“地区化”(regionalism or regionalization),指的是政治家通过政治的、物质上的和知识上的方式,努力地创建一个区域。只不过喜马拉雅的自然、生态环境和全球化市场的共同作用更凸显出喜马拉雅生成亚洲的一个区域的要素。[99]正因如此,对喜马拉雅区域进行定义,十分必要。如果喜马拉雅区域研究局限到仅仅包括印度、尼泊尔、不丹等国别研究,那么以区域整体作为研究对象是必然的;如果喜马拉雅区域研究的范围广泛到包括整个传统藏学和印度学,那么将其作为一个研究对象进行具体界定是必要的。

国外学界一般认为,喜马拉雅地区包括我国西藏或西藏靠近喜马拉雅山的一部分地带,现被印度非法占据的所谓NEFA(即所谓的“东北边境特区”)、印度锡金、不丹、尼泊尔和西喜马拉雅。[100]国外学界将西藏作为喜马拉雅区域中的组成部分,是基于早期国外学者很难进入西藏,只能通过对喜马拉雅区域的研究达到认识西藏的历史传统。加之藏学在中国已日趋成熟,形成了一个基本固定的学术圈。所以,我们将喜马拉雅区域研究的范围限定在:西藏靠近喜马拉雅山脉地带、印度靠近喜马拉雅山脉地带、不丹、尼泊尔和西喜马拉雅。

在开展一项研究之前,对该领域已有研究成果进行总结和分析是基本前提。要进行喜马拉雅区域研究,撰写一部“喜马拉雅区域研究史”显得尤为重要。只有对国内外关于喜马拉雅区域研究成果做到心里有数,才能避免重复、盲目和无意义研究。当我们面对西方学界掌握着喜马拉雅区域研究的话语权,拥有该领域绝大部分成果时,跨学科合作就十分重要。在喜马拉雅区域研究学者的指导下,借助外国语言文学传统的语言优势,组织一批精通相关外语专家,对国外喜马拉雅研究的成果进行译介,重点关注经典论著、著名学者、文献目录等方面。在这之后,可考虑形成一部综合性的“喜马拉雅区域研究史”,并将其作为国内学者进行喜马拉雅区域研究的基础。

在研究范围上达成基本共识,并对喜马拉雅区域研究概况掌握的情况下,我们就应该在反思中国学界对“世界”知识与中国的认识局限的同时,找寻出中国开展以喜马拉雅区域为例研究的可能路径。[101]就当前国内的喜马拉雅研究现状来看,喜马拉雅国别研究、喜马拉雅人类学(藏边民族学和海外民族志)、中印边界研究是关注的重点。在这个过程中,我们忽视了一个重要的问题,喜马拉雅区域内现代意义上的国别、中印边界问题、中国现代人类学都是在20 世纪才开始出现的,而喜马拉雅区域的形成可以追溯到数千万年前的“喜马拉雅运动”,该区域内有人居住的历史至少也可溯源到数千年前。所以,在喜马拉雅研究中,区域研究是其他方面研究的基础。从区域整体性视野,考察族群间的流动性和交互性,研究历史上该地区各民族互动交融的关系格局,克服以往民族研究中区隔化和碎片化之弊病,以“区域模式”来突破以国家为界限的“跨境模式”和以民族来划分的“族群模式”。[101]至于喜马拉雅国别研究、喜马拉雅人类学、中印边界研究是喜马拉雅区域研究与外国语言文学、人类学、地缘政治学等跨学科合作的结果,而不应该是推进喜马拉雅区域研究的原因。

对于正在全球范围内崛起且与喜马拉雅区域密切相关的中国,系统开展该区域研究意义重大。如果说早期中国的闭关锁国和对边疆安全考虑,使得国外研究者通过加强喜马拉雅区域的研究,达到认识西藏的目的;那么,目前我国学术界应以“一带一路”倡议为契机,将“一带”与“一路”的对接区域的研究放到更重要的位置。在不断积累和摸索过程中,建立起具有我国特色的喜马拉雅区域研究范式,改变国内学术界只能通过西方的研究成果认识喜马拉雅区域的局面。

定义喜马拉雅区域研究的范围、梳理其发展的脉络、厘清其与相关学科的关系是为了建立我国的喜马拉雅区域研究的范式和理论,树立起中国在该区研究中应有的话语权,并将研究成果转化成服务国家需要的“软实力”。结合我国喜马拉雅区域研究的现状,当前学界首先应该在研究范围等这类问题达成基本共识,并按照学术发展规律扎实做好基础研究,至于形成中国的喜马拉雅区域研究范式和理论则是长期积累的结果。