中国藏学数字人文发展的战略思考

赵生辉,胡 莹

(1.西藏民族大学管理学院 陕西咸阳712082;2.云南大学历史与档案学院 云南昆明650091)

藏学是专门研究我国藏民族历史、文化与现状的综合性、复杂性人文社会科学,是中华民族文化的重要组成部分。藏学的研究视角极其广阔,几乎囊括了藏族、藏族社会和藏族居住地区的所有方面:涉及的地理范围以西藏自治区为主,同时包括四川、青海、甘肃、云南等省的藏族居住地区;既关注藏族传统历史与文化,也关注藏族的现实社会生活;既关注藏族社会,也关注藏族居住地区各民族之间的互动关系。传统藏学主要关注藏族传统文化,其核心内容是“大五明”(内明、因明、声明、工巧明和医方明)“小五明”(修辞、辞藻、韵律、戏剧和历算)以及地理、历史、传记等方面。19世纪以来,现代藏学在文化人类学研究体例和方法的推动下逐步发展起来,目前已经成为融合了民族学、宗教学、历史学、政治学、社会学、民俗学、心理学、语言学、哲学、文艺学等多个学科知识的复杂性学科[1](P4-7)。藏学是一个具有国际影响力的特殊学科,美国、德国、意大利、日本等国家的部分大学设有藏学研究机构,拥有一批公认的藏学家,出版了一批藏学名著,但是藏学的故乡在中国,这是国内外藏学界的基本共识[2](P58-59)。

一、藏学数字学术服务的现状

“数字学术服务”(Digital Scholarship Services)通常是指用数字信息技术辅助学术研究的工具、平台和服务体系的总称[3]。就人文学科而言,数字学术服务大体上经历了两个阶段:一是以文献为基础的“信息服务”(Information Services)阶段,致力于通过数字技术将物理上分散的文献资源通过元数据集成于统一平台供用户检索和访问;二是以内容为核心的“知识服务”(Knowledge Services)阶段,致力于将大量文献所蕴藏的知识内容进行深度融合,支持计算机进行智能化检索与推理,辅助用户完成学术问题的探索。

(一)国外藏学数字学术服务概况

在藏学文献数字化领域,国外一些研究机构起步较早。由美国弗吉尼亚大学(University of Virginia,UVA)藏学研究中心戴维·吉玛诺(David Gimano)教授主持建设的雪域数字图书馆(Tibet &Himalaya Digital Library,THDL)是目前全球最大藏学主题数字图书馆,收藏有藏文、中文、英文、日文、尼泊尔文等多个语种的数字资源[4]。美国藏传佛教文献中心(TBRC)已经完成超过16000函藏文古籍的数字化加工处理,涉及传统藏学的十大分类学科[5]。此外,印度南迦锡金藏学研究院图书馆、日本大谷大学图书馆等机构也进行了部分藏学文献的数字化加工[6]。

(二)国内藏学数字学术服务概况

近年来,国内研究机构的藏学数字学术服务也取得较大进展:由中国藏学研究中心主持建设的“中国藏学网”是国内最大的藏学专题学术网站[7],2015年12月建成开通的“中国藏文学术期刊网”收录各类藏文期刊文献数千册[8]。由青海省海南藏族自治州藏文信息技术研究院开发的藏文搜索引擎“云藏”2016 年8 月正式上线,该平台是集搜索引擎、藏文百科、自动问答为一体的大型藏文门户系统工程,涵盖新闻、网页、图片、视频、音频、百科、文库、知道8 个板块[9]。由西藏民族大学图书馆建设的网络版“藏学文库”收藏有藏语和汉语两种语言的多部藏学数字文献[10]。由西藏大学图书馆建设的“中国藏学文献资源网”已经完成35 种藏文期刊,100余篇藏文硕士论文和4000余部藏文图书的数字化加工、建库和在线服务[11]。此外,西藏自治区档案馆积极推进档案数字化工作,十二五期间累计完成36.5万件历史档案的数字化扫描工作[12]。

(三)藏学数字学术服务的阶段定位

目前,计算机技术与人文社科研究之间的互动已由“文献管理”阶段向着“知识管理”阶段转型,在文献资源数字化成果的基础上,对内容知识进行语义化描述,为人文学者提供更为系统、精准、智能的人文大数据服务,已经成为大势所趋。从公开的文献来看,无论是国外还是国内,藏学数字学术服务仍然停留在数字文献服务阶段,强调对纸质文献的数字化扫描和元数据著录,较少关注不同学科文献内容的深度语义整合,尽管已有部分机构开始探索关联数据、本体等技术在藏学学术服务中的应用问题,但是迄今仍然没有看到大规模藏学知识资源库的相关报道。上述情况制约了藏学文献获取和利用的效率,不利于藏学知识的共享和交流,不利于藏学各分支领域之间的深度协作。在人工智能技术应用日益广泛的背景下,藏学学术文献加工深度不足还会制约计算机自动分析和知识发现等技术的实现,进而影响藏学研究水平的整体性提升。

二、数字人文浪潮的兴起与启示

数字人文(Digital Humanities)是伴随着数字学术服务由“文献服务”转向“知识服务”,在全球人文学科出现的一种新的学术潮流。藏学是典型的人文学科,数字人文的发展对于藏学数字学术服务创新具有重要的启示意义。

(一)全球数字人文浪潮的兴起

20 世纪40 年代,意大利学者罗伯特·布萨(Robert·Busa)利用计算机编辑书籍标志着“人文计算”研究的开端[13]。2004 年美国学者约翰·昂斯沃斯(John·Unsworth)提出“数字人文”的概念,关注人文社会科学领域特定研究对象知识本体的数字化描述、保存与应用[14]。2007年国际数字人文组织联盟(ADHO)成立,全球30多个国家的200余所高校已加入该组织,为数众多的数字人文项目相继实施[15]。其中,由哈佛大学费正清东亚研究中心建设的“中国历代人物传记资料库”(Chinese Biographical Database,CBDB)较为典型,该项目系统收集中国历史相关史料,并将其内容描述为关系型数据进行关联保存,迄今已经收录超过422600 人的传记资料数据,可以基于地理信息全景展示和挖掘各个朝代历史人物社会活动的深层次规律[16]。由瑞士洛桑理工学院Frederic Kaplan 教授主持的“威尼斯时光机”(Time Machine Project)项目,从意大利威尼斯城市档案馆的海量档案中提取历史大数据,通过计算机模拟再现威尼斯整座城市在过去1000 多年间的演化过程,支持社会大众对历史上各个阶段的细节事实进行知识检索[17]。2008年,我国台湾地区启动“数位典藏”(Digital Archives)科技计划,致力于通过数字化技术扫描和保存台湾地区的历史档案、古契书、老照片、动植物标本等文化资源[18]。2008年,台湾清华大学黄一农教授提出“e考据”的概念,即基于大规模数字史料库进行历史研究[19]。2014 年起,上海图书馆启动“华人家谱总目——中国家谱知识服务平台”项目,将馆藏的6 万余部家谱建立知识图谱并向大众提供开放检索[20]。2018 年,武汉大学洪亮副教授完成“中国古代诗歌知识图谱”的设计与开发,可以基于知识图谱完成诗歌知识的智能检索[21]。

(二)数字人文的核心理念与技术

数字人文这个术语之所以提出,与跨学科知识整合的现实需求紧密相关。现实世界中的人类个体或者群体都是作为完整的客观对象出现的,与个体或群体相关的信息全部蕴含于特定的实体当中。例如与某一历史人物相关的姓名、性别、出生日期、出生地、职务等属性和相关联的历史事件、完成的作品等是全部集中于该人物自身的,哲学当中将其称为“本体”(ontology)。然而,历史和社会现象的研究者却是分散的,来自不同学科的学者通常只关注与自身需要相关的属性和事件,并通过自然语言表述为文献,形成有关研究对象的多个“信息碎片”。对于后来者而言,要研究特定的历史人物就不得不通过大量阅读,在自己脑海里将这些“信息碎片”拼接起来,形成与现实世界大致接近的、相对完整的“历史图像”。数字人文正是借助数字技术完成上述信息碎片的整合过程,并把整合之后的大规模知识本体作为基础设施提供给学术共同体甚至社会大众进行检索和利用。所以,数字人文这个词可以近似地理解为用数字技术来定义和表达的,与特定人类个体或群体相关的一切属性及与之关联的所有外部事物的数据集合体。当这个数据集可以被学术共同体所信任和共享时,就形成了信息科学视角下的“知识本体”,即对领域共享概念体系明确而详尽的形式化、规范化说明。

参照digital humanities 一词提出者约翰·昂斯沃斯教授的定义,本文所述的“数字人文”是指围绕人文社会科学领域特定研究对象知识本体数字化保存和应用所进行的相关信息资源采集、加工、组织、服务、研究、教育等活动总称。“数字人文”是知识管理思想通过数字化技术在人文领域的应用,是人文领域大规模数字学术资源深度融合的结果,有助于弥补传统人文学科学术资源相对孤立与分散的不足,为人文领域的知识创新提供新的工具和方法,推动人文社科领域研究范式的转型。数字人文的发展通常以项目驱动的形式进行,具有面向主题(Subject Oriented)、关注本体(Ontology Focused)、基于数字仓储(Digital Repository Based)、跨学科整合(Cross-Disciplines Integration)、多 机 构 协 同(Multiple Institutions Collaboration)和持续性开发(Long-Term Development)等特征[22]。

数字人文基础实施(Digital Humanities Infrastructure)是指支持领域知识建模、共享和利用的跨学科资源体系与技术系统。目前,数字人文基础设施最主要的体现形式是领域知识图谱(Domain Knowledge Graph)。知识图谱是由美国Google公司2012 年提出的,是一种描述客观世界各类概念(Conceptions)或实体(objects)及其关联关系的大规模语义网络,通常由实体-属性-关系三元组表示,用RDF 格式存储。知识图谱的理论基础来源于“互联网之父”伯纳斯·李(Berners-Lee)提出的语义网(Semantic Web)模型和关联数据(Linked Data)思想,目前已经成为人工智能的关键技术之一,在语义搜索、自动问答、信息抽取、自动摘要、智能推荐等领域有着广泛的应用[23]。在人文社会科学研究领域,知识图谱堪称人工智能时代学术研究的“战略制高点”,在知识图谱构建方面率先取得突破,学术研究就可以“占据先机”:在没有成熟知识图谱的情况下,早期构建知识图谱的学者实际上掌握着特定领域实体和概念的“首次定义权”,后来者通常只能引用之前学者已经定义好的实体和概念,或者在之前学者知识图谱的基础上继续进行扩充。

(三)藏学数字人文的战略价值

藏学作为一门有着国际影响力、涉及多种语言文字的复杂性学科,在数字人文领域取得突破有着极为特殊的意义:第一,藏学数字人文学术共同体的建立,将有助于提升我国藏学研究的智能化水平。有了知识图谱的支撑,计算机可以在海量文献中快速、精准地找到学者需要查找的相关内容,可以进行藏学知识的自动问答,甚至在算法支持下替代人去完成部分重复性阅读任务,自动生成读书报告,供学者们进行判断和参考。第二,藏学研究涉及藏语、汉语和英语等多种语言文字,语言文字的多样性对我国藏学研究具有一定程度的阻碍。藏学领域数字人文基础设施的建立,将会在同一术语、不同语言文字的表述方式之间建立关联,为基于知识图谱的机器翻译、跨语言辅助阅读、跨语言信息检索等应用奠定基础,将有助于我国学者跨越语言障碍,以自己熟悉的语言文字为工具开展学术研究。第三,由我国学者主导数字人文基础设施建设,可以对藏族历史文化当中的各类实体及其关系给出最为客观、准确的描述,有助于推动我国学者对部分争议性问题的客观表述成为该领域研究的“事实标准”。因此,数字人文对中国藏学事业并不是可有可无的问题,本质是争夺人工智能时代藏学研究“战略制高点”和学术话语权的问题。如果境外藏学机构早于我国在大规模藏学知识库领域取得突破,将会使我国藏学研究处于被动局面。总之,藏学数字人文基础设施的规划与建设,藏学数字人文学术共同体的形成,对于促进藏学知识与信息技术的深度融合,推动中国藏学研究整体水平的提升,增强中国藏学研究的国际影响力都具有非常重要的战略价值。

三、中国藏学数字人文的战略框架

我国藏学事业经历了建国以后的奠基期、“文化大革命”十年的低潮期和改革开放之后的全面发展期三个阶段,已经形成了研究机构基本健全、研究队伍不断壮大、研究领域不断拓展和学术交流日益频繁的格局,藏学数字人文的发展无疑会为中国藏学事业的发展注入新的活力。

(一)总体战略

中国藏学数字人文是指以藏学研究领域知识本体建模、共享和利用为核心的相关信息资源采集、加工、组织、服务、研究、教育等活动总称,是在藏学文献服务基础上发展起来的以知识服务为核心特征的数字学术服务体系。发展藏学数字人文不仅仅局限于知识库建设问题,而是按照数字人文的理念和方法对藏学学术生态的整体性优化和重组,是对中国藏学事业发展可能产生深远影响的战略决策。结合数字人文的核心理念与技术体系,将中国藏学数字人文发展的总体战略总结梳理如下:顺应全球数字人文浪潮,整合利用中国藏学现有研究资源,构建中国藏学数字人文学术共同体,共建藏学数字人文基础设施平台,促进藏学领域数字文献知识内容的跨机构、跨学科、跨语言深度融合,推动基于藏学人文大数据的智能检索、知识问答、机器阅读等研究平台和工具的开发利用,鼓励超长时间周期、超大地理空间、跨复杂实体关系等复杂性藏学数字人文项目的探索,加快基于数字人文平台的藏学研究对外协作和交流,促进藏学研究的社会参与和藏学知识的大众普及,整合多方力量构建适应人工智能社会特征的开放型、协作型藏学学术生态体系,使数字人文成为新时期中国藏学学术创新和学科发展的重要动力。

(二)技术框架

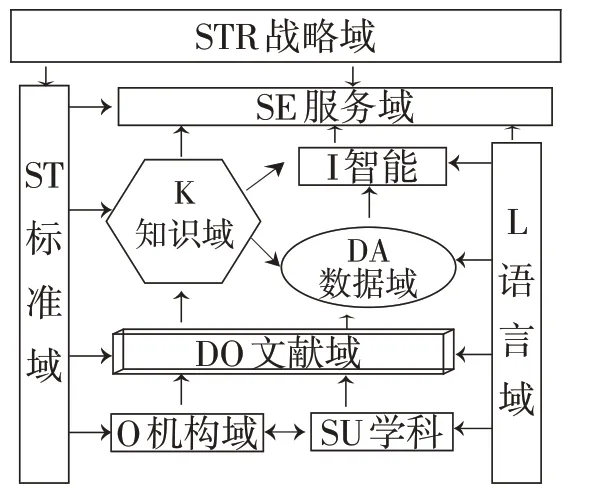

领域数字人文基础设施平台是数字人文体系当中实现跨学科、跨机构科研协作最重要的支撑性资源。参照数字人文技术体系模型[24],中国藏学数字人文基础设施的技术体系框架如图1所示。

图1当中,中国藏学数字人文基础设施平台当中相对独立的功能模块称为域(Domain)。中国藏学数字人文基础设施平台被划分为10 个不同的域,分别为:战略域(Strategies)、机构域(Organizations)、学科域(Subjects)、文献域(Documents)、知识域(Knowledge)、数据域(Data)、智能域(Intelligence)、服务域(Services)、语言域(Languages)和标准域(Standard)。其中,战略域是指与中国藏学数字人文发展相关的战略体系,决定藏学数字人文建设的核心价值观和主要目标,约束体系中其他模块的功能范围。机构域是梳理与中国藏学数字人文发展相关的各类机构之间的关系,以便构建有助于数字人文发展的组织架构。学科域是梳理与藏学数字人文相关的各类学科资源,以便在领域知识建模过程中实现分工协作。文献域是梳理藏学研究所依赖的各类古籍、档案、专著和期刊等资源,形成知识抽取的文献基础。知识域是通过对藏学领域知识抽取而构建的大规模知识图谱,是藏学数字人文发展的核心资源,是藏学数字人文基础设施平台建设的重中之重。数据域是参照知识图谱和文献框架,对文献进行元数据描述之后形成的语义数据。在数字人文环境下,文献元数据不仅包括文献的题名、作者等粗粒度数据,也包括关于文献内容的细粒度数据。智能域是计算机基于领域知识图谱和语义元数据,辅助用户完成智能检索、语义推理、知识问答、机器阅读等复杂研究活动的过程。服务域是指中国藏学数字人文基础设施平台真正服务于各学科研究人员、国外同行和社会大众,产生社会价值的过程和方式。藏学是典型的多语言研究领域,涉及藏文、汉文、英文、日文、德文等多种文字的文献资源,语言域的主要功能是跨越语言文字符号体系的差异性,将同一语义对象、不同语言文字的表述之间建立关联,使用户可以借助自身熟悉的语言文字开展藏学研究。标准域的功能是将藏学领域知识建模涉及的方案作为学术共同体共同遵守的规则确立下来,以便基于数字人文基础设施平台开展分布式资源存储、协作式知识建模和协作式科学研究。

图1:中国藏学数字人文基础设施平台的技术体系框架

传统藏学文献信息服务通常是由图书馆将来源于不同机构、不同学科的文献资源以数字化方式集成起来,并将文献元数据提供给用户进行访问,只涉及文献域、数据域和服务域少数几个模块,即使涉及知识域,也仅以领域文献分类表、主题词表等较为简单的形式体现。藏学数字人文与传统藏学文献信息服务的最大不同在于,数字人文要对藏学领域的大量文献所蕴含的知识进行统一建模,形成学术共同体对领域知识的形式化、规范化理解,从而使藏学研究可以基于智能化的研究平台进行。领域知识图谱要求覆盖到学科领域绝大多数的共识性知识并以计算机可以快速处理的方式进行保存,本质上是将传统研究过程中需要由研究人员通过长期大量阅读和思考完成的分析过程,转变为计算机可以短时间内完成的算法和工具。因此,藏学数字人文是要将研究人员从重复性的文献阅读工作中解放出来,只需要完成问题选择、研究设计和结果确认等活动即可。经过长期积累和迭代所形成的藏学知识图谱将会超过任何个体在生命周期当中可以完成的阅读量和知识量,从而可以发现之前依靠个人分析判断无法识别和理解的规律。由图1可知,藏学数字人文不是单纯的技术问题,其本质上是完成面向知识管理的藏学学术生态体系优化与重构。

四、中国藏学数字人文的实践路径

根据藏学数字人文技术体系框架,对推进中国藏学数字人文发展提出如下实践建议:

(一)组建“中国藏学数字人文协作联盟”

与数字文献服务阶段所不同的是,数字人文阶段所要建设的“藏学知识图谱”即是领域现有知识的集成与融合,也是今后各研究机构开展学术研究的公共基础设施,因此不宜由某一机构单独建设,而是要本着自愿参加、互利共赢的原则,尽可能整合相关机构的资源,组建跨机构的数字化协作联盟。联盟属于非营利型社会组织,初期可以由核心成员单位发起,国内具有较强研究实力的藏学机构参与,藏学知识图谱的总体架构确立后,再分批次吸收其他成员加入,分步骤完成对知识图谱各模块的逐一建模。中国藏学数字人文协作联盟的成员单位可以分以下类型:第一类,作为联盟核心成员的中国藏学研究中心。作为中央批准建立的国家级藏学研究机构,中国藏学研究中心应当在跨学科协作方面发挥协调和引领作用。第二类,驻京单位的藏学研究机构。主要包括中国社会科学院、中央民族大学、中国民族图书馆、中国民族语文翻译局等机构下设的藏学研究部门。第三类,西藏自治区、青海省、四川省、甘肃省、云南省和四川省的省区级社会科学院、高等学校、图书馆、档案馆和博物馆下设的藏学研究部门。第四类,本着开放式协作研究原则,中国藏学数字人文联盟在条件成熟时亦可吸收部分境外高校的研究人员参加。除了跨越不同的机构之外,中国藏学数字人文协作联盟要考虑各类不同学科之间的协作问题,例如:第一,藏学、图书情报与档案管理学、计算机科学与技术三个学科的协作问题。通常情况下,是由藏学学者提供内容、图书情报与档案管理学科的学者提供平台、计算机科学与技术学科的学者提供技术,三方共同参与,完成藏学数字人文基础设施建设。第二,藏学内部不同学科之间的协作问题。在数字人文基础设施平台的支持下,原本分散在不同学科的知识实现了融合,可以为藏学内部各相关学科之间的协作创造更多的可能性。例如,壁画、唐卡、雕塑等艺术学领域的学者,可以通过关联数据来访问图像或雕塑当中各类对象相关的宗教或历史知识;也可以通过对比方式,研究西藏宗教的发展演进过程与西藏历史发展之间的相互关系等。

(二)共建“中国藏学数字人文基础设施平台”

建议由中国藏学研究中心图书资料馆联合数字化协作联盟单位的图书馆或资料室共同组建“中国藏学数字人文知识管理中心”。“中心”可以采用云计算架构,云中心设置在中国藏学研究中心图书资料馆,各成员单位图书馆通过各自终端登录云平台完成相关工作。“中国藏学数字人文基础设施平台”建设的主要任务包括:第一,构建“中国藏学知识图谱”,这是整个平台建设的核心工作。知识图谱建设可以采用手工与自动相结合的方式,将各类藏学文献当中所蕴藏的知识内容用三元组的方式抽取出来,再以XML/RDF 三元组的方式进行技术实现。由于藏学涉及多种语言文字,因此藏学知识图谱在概念体系建模时也要考虑实体和概念名称的多语种版本对应问题。鉴于数据进入知识图谱之后就会成为整个知识库的组成部分,为确保整个知识库的内容可以被信任,在进行知识抽取时的规则必须在项目启动之初就明确表达。例如,需要从学术共同体都能认可的权威文献中抽取数据,抽取的数据在录入知识图谱之前要经过足够数量专家的认可,尽量避免有争议的知识点进入知识图谱、对年代等必须标注的不确定性属性采用不同的标注符号等。第二,开发“中国藏学文献大数据平台”,将各类藏学文献的核心内容用结构化数据形式进行表达,形成可以由计算机自动分析和处理的大数据体系。由于语义数据只是提取了文献的部分特征,因为不能完全等同于文献。藏学文献大数据平台就是要在文献和数据之间建立关联,使得用户可以在阅读文献时根据链接了解术语背后的信息,也可以在知识问答系统当中通过查阅文献完成对知识内容的确认。第三,开发各类供用户进行精准检索、知识问答、分析推理、可视化展示、机器辅助阅读等智能化研究工作的应用模块和软件工具,供用户在研究活动中灵活选用;第四,开发辅助用户进行藏语、汉语、英语等多种语言文献辅助阅读或机器翻译的软件工具,必要时开需要开发面向不同语言文字使用群体的用户界面。第五,开发面向藏学知识普及和文化传播的服务模块,通过各类大众容易接受的方式传播藏学知识和西藏文化。

(三)设立“中国藏学数字人文基金项目”

项目驱动是国外开展数字人文研究的主要特征,通常由所在高校的数字人文中心作为中介,协调和引导人文学科的研究人员与计算机学科的研究人员相互协作,设计和完成一些具有跨学科特征的研究项目。另外,一些国家的科学研究主管部门也会通过设立专门基金的方式支持数字人文项目的开展,例如美国人文基金会2008年推出“数字人文倡议”(Digital Humanities Initiative),资助研究机构开展数字人文研究。建议“中国藏学数字人文协作联盟”设立“藏学数字人文项目”,鼓励各成员单位的研究人员跨机构、跨学科协作,使用数字化的研究工具对藏学领域的重要课题开展联合攻关。“藏学数字人文项目”可以采取定题研究与自由探索相结合的方式,对于国家急需的重大战略性研究采用招标式竞争立项,同时鼓励各成员单位结合自身特长自由选题进行探索。为了帮助数字人文项目建立跨学科的研究团队,藏学数字人文协作联盟还可以推出“藏学数字人文项目孵化器”的专题论坛,由藏学学者通过论坛发布项目设想和技术需求,计算机科学领域的学者发布各自的技术特长和研究兴趣,双方通过孵化器进行匹配和推荐,经过线上或者线下的沟通交流,最终形成藏学数字人文项目的明确方案,为申请藏学数字人文基金资助奠定基础。鉴于数字人文项目的特殊性,需要结合实际制定多样化的数字人文项目评价验收标准。除了以学术专著和论文作为项目产出之外,鼓励参与藏学数字人文基础设施建设的研究项目,完成某个重要基础模块或参照模型的技术开发,以计算机程序模块来体现的项目成果应该也可以被视为数字人文项目的产出。

(四)制定“中国藏学数字人文复合型人才培养计划”

数字人文鼓励跨学科协作,但是不同学科之间的沟通交流仍然面临较大的困难。从长远来看,同时了解藏学知识和计算机技术的复合型人才将是推动藏学数字人文发展的重要力量。“中国藏学数字人文协作联盟”当中涉及人才培养任务的成员单位主要有中央民族大学、西北民族大学、西藏大学、西藏民族大学以及青海省、云南省、四川省、甘肃省的部分高校。建议上述高等学校联合研究推出“中国藏学数字人文复合型人才培养计划”,可以在本科层次的藏学相关专业培养计划当中增加计算机信息管理领域的选修课程,在硕士或博士研究生层面采用主修藏学、辅修计算机信息管理,或者主修计算机信息管理、辅修藏学的方式,培养知识结构可以贯通这两个领域的复合型研究人才。此外,鉴于藏学领域文献知识的多语言特征,建议在上述人才培养计划当中,充分考虑到语言教育的重要性,从本科层次开始增加藏语文课程教学,通过多个层次的连续学习,培养可以兼通汉语、藏语、英语甚至其他语种的多语言人才。

(五)推出“中国藏学数字人文国际交流发展计划”

目前,数字人文机构联盟ADHO已经发展成为全球范围内数字人文领域最具影响力的国际组织,成为数字人文机构联盟的成员单位,可以了解全球数字人文领域最新的技术进展和实践案例,获得在世界范围内传播本机构资源和文化的机会。建议“中国藏学数字人文协作联盟”在适当的时机,申请加入国际数字人文机构联盟,借助国际化的学术交流平台,增强中国藏学研究在世界范围内的影响力,争取使我国学者在藏学主题词表、藏学知识图谱、藏学文献框架等领域的技术方案能够对国际同行产生积极影响。

五、研究结论

数字人文是伴随着数字学术服务由“文献服务”转向“知识服务”,在全球人文学科出现的一种新的学术潮流。我国藏学数字学术服务当前还停留在数字文献服务阶段,藏学文献获取和利用的效率不高,不利于藏学知识的共享和交流,不利于藏学各分支领域之间的深度协作。顺应全球数字人文浪潮,整合利用中国藏学现有研究资源,构建中国藏学数字人文学术共同体,共建藏学数字人文基础设施平台,促进藏学领域数字文献知识内容的跨机构、跨学科、跨语言深度融合,推动基于藏学人文大数据的智能检索、知识问答、机器阅读等研究平台和工具的开发利用,构建适应人工智能社会特征的开放型、协作型藏学学术生态体系,是新时期中国藏学学术创新和学科发展的重要动力。中国藏学数字人文是指以藏学领域知识本体建模、共享和利用为核心的信息资源采集、加工、组织、服务、研究、教育等活动总称,是在藏学文献服务基础上发展起来的以知识服务为核心特征的数字学术服务体系。中国藏学数字人文的技术体系被划分为战略域、机构域、学科域、文献域、知识域、数据域、智能域、服务域、语言域和标准域共计十个模块,各模块相互配合形成藏学知识服务的基础设施平台。藏学数字人文可通过组建“中国藏学数字人文协作联盟”、共建“中国藏学数字人文基础设施平台”、设立“中国藏学数字人文基金项目”、制定“中国藏学数字人文复合型人才培养计划”和推出“中国藏学数字人文国际交流发展计划”等方式来推进。