流动性再造:西藏高原牧区空间之变与发展之路

赵国栋

(西藏民族大学法学院 陕西咸阳712082;中国人民大学社会与人口学院 北京100872)

牧业在西藏具有极端的重要性,据统计,截至2017年12月31日,西藏有草地84312418.94公顷,占全区总面积的70.132%。[1]以草地牧场为依托,西藏牧业县、半牧业县从事牧业的人口数达到88.9万人。[2](P204-206)国家统计局显示当年西藏总人口数为337万人,牧业人口占总人口的近26.4%。

随着牧区内安居工程的推进,许多牧民的居住和生活空间发生了较大变化,从传统的游牧转化为某种程度的定居,而这种空间之变与当地经济社会发展产生了密切的关系,传统牧区的发展表现为牧业相关产品形成的支撑,但定居后,牧业产品的支撑意义的独占性消失,政府主持推进的商业模式、旅游模式深刻影响了牧区定居区内的发展理念。

许多研究涉及牧区居住模式的变化,并关注定居对牧区生态恢复、经济发展、牧民生活等方面的影响。张涛(2003)将定居模式产生的效应归纳为三个:有利于高效利用草场资源,保护和恢复草地生态系统;有利于发展生产力,提高牧民收入;有利于提高牧民生活质量,建设小康社会。[3]李志刚(2004)在总结了牧民定居的五条经验和启示后,认为牧民实现了人居环境的巨大跨越。[4]但是,包智明教授(2020)提出了一个问题:“牧民和草原是生命共同体。在牧区城镇化进程中,牧民迁出牧区,割裂了牧民与草原之间唇齿相依的联系,带走了蕴藏在牧民身上的有关草原生态环境保护的传统知识和治理能力,从而可能带来一系列政策的意外后果”[5]。

关于牧区生态与发展之间的关系早在20世纪60 年代就已经被广泛关注,尤其是非洲因发展而导致的草原生态破坏问题。基于此,相应地形成了关注草原流动性与生态保护的一种理论视角,该视角突出对传统畜牧模式的保存与促进,以此支持畜牧生态系统,而不是限制和破坏传统畜牧模式;[6]尊重牧业中存在的流动性的生计模式,避免城镇化居住给草原发展与生态环境带来的双重负效应。[7]在相关研究中,流动性对草原牧业、草原生态以及牧民生活的重要性已经广被论及,一种积极的价值理念占据主导:“在长期的牧业实践中,牧民正是通过流动这一理性的策略躲避灾害,拓展自然资源利用的空间,在气候、地形、草场、牲畜之间寻求整体的平衡”[5]。一旦牧区内的流动性遭到破坏,就会严重威胁当地生态环境并伤害牧民生活。包智明教授针对富勒(M.Niamir-Fuller)和特纳(M.D.Turner)提出的“流动性范式”(mobility paradigm),通过对内蒙古清水区的研究,提出要把注意力转移到牧民主体上来,发现并推进“流动性的再造”。[5]

在高原牧区被纳入新农村建设、乡村振兴范畴之内的大背景下,居住与生活的空间之变并因此形成的流动性问题到底呈现怎样的状态,对牧区生态、牧区发展的影响是什么;在空间之变的过程中,当地政府的行为与牧民群众实践之间具有怎样的对话,它们对空间与发展的影响又是什么,这些问题尚未清晰呈现,需要深入研究并分析其带来的诸多可能后果,以面对实践发出理论化的声音。

本文的田野材料来自西藏阿里普兰县的扎西乡(化名),该乡平均海拔超过4600米,是纯牧业乡,下辖两个牧业村(一村、二村)。笔者于2016、2019年在那里进行田野调查,并一直做案例跟踪,除特别说明外,文中数据与资料均来自于这两次调查。2018 年底,扎西乡共559 户,2195 人。乡政府所在地为集中居住区(简称“乡里”),两个村的村委会和安居保障房均建在那里。本文中所使用的流动性,是一种广义上的生活模式特征,既包括牧民在空间上的流动,也包括牧区内谋生、致富手段的关联性。

一、西藏的安居工程及其影响

在中国的文化体系中,“安居”一词具有悠久而深刻的社会意涵。《老子》中有“甘其美,美其服,安其居,乐其俗。”《汉书·货殖列传》中有:“各安其居而乐其业,甘其食而美其服。”杜甫则通过诗歌提出了“安居乐业”的社会理想:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。”①

土地、草原在西藏牧区均有着神圣性,我们可以用“藏族朴素的基于身体知觉的天人生灵合一生态伦理”[8]对其进行解读,由于这种内在的机制性,保持与这种神圣性的亲近与和谐也就再自然不过了。人们一直在社会与环境的双重力量中寻找着如何居住。在牧区,牧民以逐水草的流动性居住为主,在半农半牧区则有固定住所与流动住所两类。普兰县的多油村以及县城周边山坡、峭壁上的洞穴具有定居的性质,这在当地一些群众的介绍中得以佐证,但是已经无人能够描绘山洞居住时的场景以及何时搬出了。这些洞穴多数已经废弃,当然,在温暖季节到来时,边贸市场开始运营,来自尼泊尔等地的边民会择洞而居。

2006 年实施的《西藏农牧民安居工程实施方案》(以下简称《方案》)拉开了西藏大力推进安居工程的序幕。《方案》提出:“十一五”期间(2006-2010年)完成21.98万户农牧民住房改造计划,使80%农牧民住上安全、适用房是其总体目标。实现安居并非安居工程的所有内容,这从安居工程的5项主要内容可以看出:农房改造工程,游牧民定居工程,扶贫建设工程,地方病重病区群众搬迁工程,边境县、乡“兴边富民”(包括人口较少民族聚居区民房改造)工程。[9](P917)以安居为突破口,推进乡村整体发展,是安居工程进一步的目标。[10](P71)

安居工程的实施使西藏牧区的生态环境受到了消极影响吗?对此并没有明显的证据。相反,安居工程带来的积极变化却十分明显,譬如:牧民群众的居住条件得到改善,生活质量和健康水平得到提高,生产水平和现金收入也获得了提高。[9](P918)“是坚持以人为本科学发展的具体体现,是构建社会主义和谐社会的重要内容”[10](P65)。有学者强调安居工程的“双模式”维度,即“安居“与“乐业”相结合,[10](P75)而后者则是更深层次的内容,因为要做到“乐业”不但要有适合的“业”,而且还要让牧民群众从中享受到快乐。从传统到现代的连续性看,牧民与生态环境之间的关系不可能完全断裂,尤其是草场与牛羊之间的联系。

安居工程是大势所趋,无论人们的选择如何,它都在快速推进,并改变着牧区的居住与生活、发展模式。那么,与安居工程相伴的到底是一种怎样的“业态”,牧区传统的流动性又发生着怎样的变化?安居房真的切断了牧区的流动性吗?简单地给出一个结论并不明智,因为它展现出的是一种复杂的状态。笔者认为:流动性再造可以为较好地解读这些问题提供一种具有启发性的视角,并把我们从“流动性模式”的风险性研究取向引向了一种“流动性再造”的生态文化推进模式;流动性再造中的一项文化要素在于:安居房在“家”的概念中的影像以及家作为一种超越时间、空间存在的生活意义。

二、行动与文化的产物:有机家园的共同体

家承载了一个人生活的物质与精神寄托,所以家一般是有明确物质与精神指向的。在扎西乡,家在此基础上有进一步的延伸:构成一个具有流动性特征的有机共同体。

扎西乡的安居房建在乡里,两个村融合在一起,就如同两个村的牧场一样,你中有我,我中有你。两个村的村委会本来也是紧紧相邻的,共享同一个进出的大门。2018 年,两个村的村委会用房进行了重建,成了功能齐全的二层小楼,相互之间的距离仍不远。村民们的安居房在2006年前后陆续建好,后有少量于2012-2014 的安居工程中建好,部分破损的也进行了修缮。2019 年整体进行了一次检测和维修。2017 年底,扎西乡共有安居型房屋676间,家庭户数为552户;2018年底,共有824 间,有559 户家庭。②一年内,房屋数量增长了148 间,家庭户数增长了7 户。房屋数的增长率(21.89%)远高于家庭户数增长率(1.27%)。

除政府补贴建设的安居房外,一些群众开始自建和扩建房屋。多数冬春牧场中以安居型房屋取代了简易泥坯房或帐篷。这两点可以视为房屋数量增长较快的重要原因。虽然牧民群众对安居房愈加重视,但这并不能因此得出人们忽视或不重视草场的结论。扎西乡共有草场约105处,其中冬春草场53 处,夏秋草场52 处。每处草场都有相应的居住设施,政府发放的救灾帐篷或牧民自家用牦牛毛编织的帐篷是最简易的“家”。

畜牧业仍是扎西乡的主产业,轮牧是主要牧业形式。从事畜牧业生产的每一户牧家都有固定的夏秋牧场和冬春牧场,转牧场的时间为每年的6月底和10月底左右。

轮牧过程伴随着“家”的流动,但这种流动只是在整体家的概念下的“小家”的移动,“小家”是牧民与他们的牲畜共同构成的,可称为“牧点家”,家里只备有必要的生活和放牧用品。与之相对,还存在一种整体性的“大家”,它包含了生活的全部,可称为“牧家”。牧家既是一个地域概念,也是一个行动概念,更是一个文化概念。地域涵盖牧民家庭所承包使用的牧场全部,也包括乡里;在行动上,他们穿梭于自己承包的牧场上,关注鼠害、虫害以及草植情况,并通过转场引领着家中的牲畜享受草场带给他们的福利;这广大的牧场包含着人与草植、动物、牲畜、土壤等形成的大量关系,并发展成特有的文化形态。

这样,在扎西乡的5095 平方千米的广袤土地上,形成了一种有机家园的模式:“牧点家—安居家—牧家”。安居家似乎成为牧民们的一种重要寄托。2016年,那里安居房的使用主要有三类:一是出租给客商;二是用于居住生活;三是改造成茶馆自行经营。2019年8月笔者再次调查时发现,随着基础设施的进一步丰富和完善,在安居家中居住的群众多了很多,尤其是那些无劳动能力的老人和孩子。2018 年底的统计中,扎西乡共有无劳动能力者1375人(即非劳动力、非半劳动力),主要由老人和儿童构成。老人在那里可以享受更好的物质生活条件与基础设施的便利,比如用水、用电以及购物。扎西乡唯一的小学位于乡里,2018 年底不含幼儿园在内共有223名在校学生,其中大多数未住校,而是住在乡里的安居房。

整体上牧民群众在快速适应当地经济社会发展的状况,尤其是政府的各类新农村建设举措,他们在积极地谋求传统牧业与新的生活方式之间的平衡,这是一种体现于实践中的创造工作。在积极谋划、频繁往来之间,牧民群众的生活显得忙碌而充实。安居房成为他们观望世界,走向新生活的一扇窗。

一种由亲情、村务工作以及房屋修缮、租赁等各种因素构成的网络被构建起来,牧民群众经常以摩托车、汽车往返于牧业点和乡里之间。牧业以及家里的牛羊则是促成人们的选择和行动的另一种重要力量。这些均暗示我们,不能简单地从经济发展角度或居住舒适、便捷的单一角度来看待这种家的共同体。从对生活的意义看,安居家与牧点家对生活的意义是不同的。安居家中,人们越来越多地使用非本土的东西,譬如开始使用衣服架,家中取暖更多地使用焦炭和煤,更多地到乡里商店中购物,人们在享受着外部的“福利”。牧点家中,人们仍在草地或牛粪堆上晾晒衣物,牛羊粪仍是主要燃料,在那里遵循和享受传统的安逸与自然仍是主流。基于这种实践活动与情感因素,牧家的出现也就显得很自然了。

有研究认为牧民定居后会产生一个大问题:牧民居住形式的城镇化与职业性质上的牧业化的显著反差的负效应,即多数人仍然从事畜牧业,“城镇化处于不成熟的夹生状态”。[4]包智明教授(2020)的研究得出的结论却与此相对,他认为:“牧民在牧区与城镇间往返流动的城镇化是以牧民为核心的新型城镇化,符合‘以人为本’的城镇化建设原则”[5]。笔者认为,关于这一问题首先需要考虑一对关系,即“城镇化”与“城镇化模式”。二者是不同的,后者是前者的组成部分,是方法和手段,前者必然要采取一种或几种城镇化模式。[11](P54)所以,这里的居住形式与职业性质的组合可能是一种城镇化模式的新取向。从进一步看,它也可能是一种高原牧区城镇化的新模式。笔者调查发现,生活与产业的关系并不是“夹生”一词可以概括的。从经济收入的构成与增长情况看,有机家园模式显出了其优势,一定程度对冲了传统单一放牧状态下的“散、慢”后果,使牧民群众显出了更大活力,而且收入构成丰富,增长明显(后文对此将进一步解读)。更重要的是,有机家园进一步呈现了作为社区有机性的某些重要特征:社区成员表现出的兼容性、参与性与般配性。[12](P125)牧区社会是一个整体,评价社区的有机性,必然不能简单地把发展等同于经济收入的增加。在一个社区中,人们处于怎样的精神状态,人们体验到的生活契适度以及对其的评价如何,这些均应成为考量的重要指标。

所谓的城镇化与职业状态关系的“夹生”是一种新的牧区社会未被深入认知的表象,在本质上可以被视作一种新的发展之型。在扎西乡,有机家园以及与之相关的流动、整合展现出了重要的结构性意义:它们与当地基层社会的各类规则与资源的关系紧密且作用明显。面对频繁的流动以及职业的多元,乡政府进一步强化了环境卫生的管理制度,与环保公司合作推进乡里卫生的优化,并从公厕的建设、村规民约、乡政府衔接牧民的办事机制等方面进行改革。这样看来,扎西乡的实践可能表明所谓的“夹生”问题,只是被某种表象遮掩的一个处于静态的伪问题。

包智明教授(2020)以清水区牧民的研究发现并肯定了这种有机家园的模式,牧民在牧区、城镇都有家,并用现代化交通工具往返于二者之间,“重新过起了流动的生活,以新的形式延续着游牧时代的流动传统”,这样,牧民既享受到现代城镇生活的便利,也能够积极参与到牧区重建之中。“这一过程不仅使牧区逐渐恢复了生命力,牧区空心化现象得到缓解,也促进了牧区新型城镇化发展”[5]。该研究发现与本文发现相一致。

三、脱贫致富下的“流动性再造”效应

流动性再造的效应主要体现于三大方面,它们与有机家园共同体的形成是相伴的,而后者则为主要效应的出现与维持提供重要动力。

(一)发展中的形态:多元增收与活力激发

扎西乡群众所从事的行业在变得丰富而多元。牧业是人们离不开的行业,以2018 年的从业人数来看,在1120 名从业人口中有906 人从事牧业。在乡政府的规划和推动下,从事其他行业的人数也在增加:交通运输业17人,商业、贸易、服务业149 人,其他48 人。具体的工作更能体现多元性,有经营超市的、经营茶馆的、出租房屋的、在县城打工的、开车拉货的、做旅游向导的以及从事清洁工作的,等等。小程夫妻来自东北,他们在扎西乡租下了多间安居房做饭店和旅馆生意,他们每年交给房东的房租为6.6 万元。据小程介绍,当地约有五分之一的安居房被用于出租。牧民群众中有许多家庭拥有多间安居房,除了自住的房间外,其他房间用于出租或做生意。

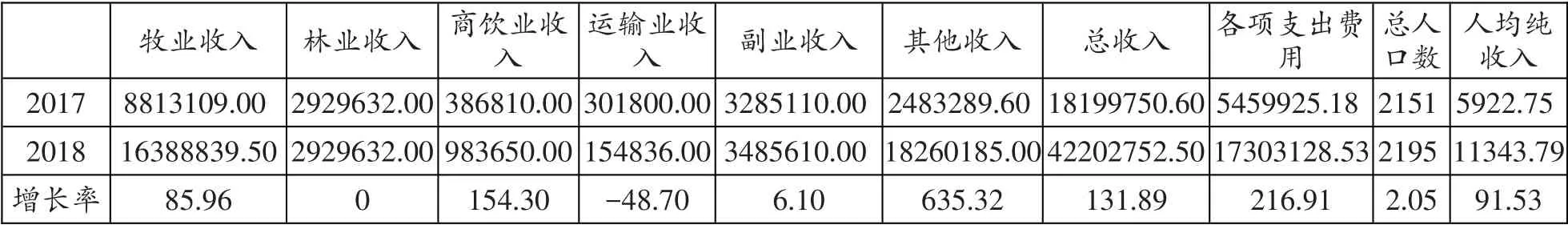

从收入构成及年份对比中可以看出(见表1),牧业和商饮业在群众收入中占据主导,而且增长很快。这样多元的收入构成有效地支撑起牧民群众的脱贫致富之路。2018年人均纯收入已经超过1.1万元,年增长率也达到了91.53%。牧业、商饮业、其他收入以及各项费用支出的大幅度增长表明发展中广泛存在着的活力。在发展过程中,扎西乡牧民的多职业呈现出了现代社会中的流动性特征,而牧业则是围绕牛羊的一种传统流动性的延续。

(二)草场利用的形与势:一种新的牧业形态

扎西乡面积广袤,其中绝大部分是草场。2015年之后的1 年半时间内,乡政府成立专班,对所有草场进行了系统调查和划定,共划出6大块公共用地,以界桩标示,共打395 块界桩。扎西乡有一个奶牛养殖合作社,由两个村的牧民自愿入股,所用草场是公共用地的一部分。对大牧场进行区块划分,共划分7大块,两村各为4块和3块。这些草场承载着扎西乡所有的放牧牲畜。2018 年,全乡共出栏牦牛、山羊和绵羊15307 只(头),出栏率为31%;年末总存栏牲畜数为47764只(头)。

2019年发放的2018年草补资金情况可以反映出当年扎西乡草场与放牧的关系情况。当年牧民群众共承包草场4071737.22 亩,其中禁牧面积为999999.72 亩,畜草平衡面积3071737.41 亩。凡是年末存栏牲畜量少于“核定年末草畜平衡载畜量”的牧户将享受两大项政府给予的实惠:禁牧补助和草畜平衡奖励。绝大多数牧民对这两项补助和奖励给予了高度肯定,认为既可以保证他们的牲畜饲养与放牧活动,又能避免给草场带来过大的压力,还能享受到较高金额的补助和奖励。牧户承包草场面积最少的为798.5亩,最大为37326.01亩;最小的禁牧面积为387.6亩,最大为7241.68亩。全乡未超载牧户共有413 户,实得补助和奖励金额为9359362.45 元。其中最少的为2942 元,最多的为82500元,每户平均近23000元。另外向35名村级天然草原监督员发放补助172800元。

全乡共有9户未获得补助和奖励,他们年末饲养的牲畜量超过了“核定年末草畜平衡载畜量”,这9 户共承包草场102061.93 亩,其中禁牧31424.48亩,草畜平衡70637.45 亩,核定平衡牲畜量为1330.06个绵羊单位③,年终牲畜量为4354.9个绵羊单位,超载3024.84个单位。有1户超载49个单位,其他8 户均在100 个单位以上,最多的超载数达534.1个单位。当问及超载这么多会不会破坏承包的草场时,有牧民告诉我,他们以专用饲料补饲力度很大,而且还有补饲草料。2016年,笔者参加了一次乡政府出售饲料的活动,牧民们都很积极,这些牧业大户更是如此。饲料按低于市场价10元的价格出售,并实行买一送一。牧业大户多为乡里的富裕户,他们的收入主要来源于肉类、毛类、绒类、奶类以及优质种畜的出售。当地政府并没有严格要求这些牧业大户必须压缩饲养量,而是尝试通过饲料补饲和市场协调草场放牧与牲畜数量之间的关系。

通过在夏秋牧场和冬春牧场之间的转场流动,牲畜与草场之间实现了较好的均衡,牧业也得到较好的发展,若以此为目标,那么如M.D.Turner(2011)所言:牲畜的流动是实现目标的一种手段。[7]由于承包的草场是固定的,所以被广泛提及的传统式的完全游牧方式在扎西乡并不存在。家庭中部分人口在乡里的安居房居住,而主要劳动力则按季节在两类牧场之间引领牲畜往返,所以,我们可以将其视为一种“基于有机家园共同体的放牧模式”。有别于半定居放牧模式的家庭成员的全员参与流动或无劳动能力者的不流动,该模式既突出了家庭中专门从事牧业人员与牲畜在特定时空间的流动,也突出在安居家中从事其他行业的家庭成员的流动,同时也强调牧家整体内的流动性与有机性。因此,该模式也不同于完全的定居放牧。

在草场利用、牲畜数量与牧区社会发展之间似乎存在着一种张力,处理不好会出现“三败俱伤”的结果。笔者的分析表明,扎西乡的实践似乎把这种关系调适到了一种较为理想的状态。但随着牧民市场意识的不断提升,对利润的追逐可能会对这种均衡提出挑战,譬如若牲畜数量大幅度增长将会对乡政府、村两委的协调能力提出更大的挑战。因此,深入认知草场利用的形与势,并继续利用好这种牧业新形态将具有重要意义。

表1:扎西乡2017-2018年收入构成与金额简表 单位:元、人、%

(三)种草:流动着的集体生活

每年的9月中下旬,乡政府和两个村委会都要参与的牧草收割活动会如期而至。两个村主要有两处人工种草场地,2017 年产出储备草料41102斤,2018年产出49594斤。种草是当地一种重要的集体活动,而且由于种草的方式以及季节性影响,种草活动本身体现出当地特有的流动性。

作为集体行动,种草产出的草料是共享成果。两个村共同种草,待牧草长到最好时进行收割,晒干后集中存放,到严冬大雪时再取出供应牲畜或进行补饲。种草开始前先要对草场的水渠进行维修。以距乡里较近的一块场地为例,那里的水渠共分两段,一段是从河的上游引水用的引水渠,另一段是流出并汇入河中的送水渠,当需要用水灌溉时,把引水渠打开,如果水量过大,则由送水渠把水引入河中。每当雨季,送水渠的作用更大。后来那里也打了深水井,以防止干旱带来的不利影响。

在调查中,笔者见到了正在维修水渠的次旦(化名)。他正在认真地用铁锨清理坍塌的水渠,遇到较大的石头,他毫不犹豫地用双手挪动搬出。虽然他的汉语并不流利,但并不影响我理解他想表达的意思。他说家中有4 个孩子,1 个原本在拉萨上学,但因为想家,所以没能完成学业,后来在乡里的小学做了厨师。1个孩子在县城上班,另外两个在家里放牧。虽然每天都要放牧,但他还是准备用3天时间把水渠维修好。

种草季节,人们建起多个牦牛毛做成的帐篷,有白色的、黑色的,清晨时从帐篷顶端升起袅袅炊烟。也有一些人在清晨骑着摩托车,或者几人乘坐同一辆皮卡车陆续赶到。人们能够从乡政府获得一定的劳动报酬,但是很少。在言谈中感觉不到他们对劳动报酬的期盼,或许他们本就未把那些视作一种报酬;作为一种仪式感较强的集体行动,人们似乎更喜欢沉浸在一起劳作的过程与氛围之中。

种草的时间节律性很强。这源于人们总结出来的当地气候经验:旱涝交替,即上一年比较干旱,第二年则要有较大的雨雪,尤其容易有暴雪。因此,每到涝年时,人们就格外重视牧草种植和对草场的保护,表现之一就是有更多的人加入到种草行列当中,期望有更好的收成以应对自然的威胁。

四、牧区“流动性再造”的机制

本文所讨论的“流动性再造”并非与传统牧区内以牧业为主导形成的人与牧场之间的关系相割裂,相反,它是建立于传统流动性基础上的,并通过不同类型的行动者的实践,在“结构二重性”的理论视角下,实现的具有某种历史的内在逻辑以及丰富了新的内容、组合成新的形式的流动性。扎西乡流动性的再造机制体现于多种行动力量的实践,并与结构互动的过程相结合。以下维度将给我们有益的启发。

其一,从一种结构性的力量而言,流动性的再造应该酝酿并发端于结构中的压力,其中主要是精准扶贫、建成小康社会产生的作用力。这种力量通过政府部门层层传递并逐级细化,抵达牧民时通过相应的规则、资源的结构形式进行展现,并促动和约束着牧民的行动选择。或者说,政府在结构的作用力下,主导了这种流动性的再造,包括发端、过程、约束、促动等方面。进而言之,乡政府和村两委的实践直接关联着这些再造的方面,他们对这种结构的力量推进的越强势,其作用显现得越真切。

其二,村民关于权威关系的默会并体现于实践产生了重要影响。默会知识很少被言传出来,但却“镶嵌”于行动者的实践当中,对思维与行动起着直接作用。笔者作为驻村工作队一员来到牧民家中时,他们表现得十分谦恭友善,打最好的酥油茶,拿出最好的风干牦牛肉——在当地,这是一种最高规格的礼节。这种礼节建立于牧民群众知道我们是党派出的驻村工作队,给我们的定位是:“毛主席派来的干部”。一位牧民拿出一个精致的小本子,在上面记录下了我们的手机号码。那本子上几十页的纸张上记录的全部是乡村干部、驻村工作队员以及其他所有到过他家的党员干部的名字和联系方式。我们所到的每一户家中的墙壁上的显要位置都贴着或摆放着毛主席的画像,并配有洁白的哈达。党和国家领导人画像都挂放在家中的显要位置,格外显眼。这一点使乡政府、村两委在宣讲和落实政策时都显得得心应手。

其三,在现实与传统之间出现的一种张力约束并促进着牧民群众的实践,或者说形成了一种二重性下的能动力。面对安居房、超市的物品、县里和乡里各种打工机会,牧民们根据自身的情况在寻找如何平衡好二者的关系,这也对应着他们的实践。不同的牧民产生的选择或许各有不同,有较大的分化,譬如有的选择在乡里打工,有的主要利用安居房从事茶馆经营,有的以为商家运输为主,这些体现出了实践的多元性。在产业与发展选择中体现出的能动性促成了多元性的发展,尤其促进了与传统牧业为主的流动不同的流动模式的生成与维持。

其四,草场确权产生了一种重要的“确定性效应”,其催生的关于“自己家里的草场”的概念使牧民群众对转场、牲畜流动、牧点与乡里的流动、职业的流动等产生了一定的安全感和确定性。这来源于他们在心理上所认可的传统生活模式及对草场的依恋、依靠获得了合法的保障——因为,草场是牧民本体性安全的根基。现代“风险社会”强调不确定性无处不在,但扎西乡牧区中对草场的确权却产生了一种应对那些不确定性的确定性,牧民们基于此更加关心自身的草场,并以此作用于主题的安全性结构、延续确定性。

其五,出于对完全定居放牧的严重后果的预期(这更多出于实践的积累并作用于心理),该模式被接纳的可能性很小。定居放牧在扎西乡未被采用的原因主要在于:(1)草场广袤并相应确权,公共用草场有明确要求,定居放牧将使草场与牛羊严重分离。(2)失去草场与牲畜的对应关系,草场生态链条将被破坏,譬如导致鼠兔、旱獭对个别区域草场的严重破坏。(3)对边境牧区基层政府和牧民群众来说,国土安全与土地的亲密感不能分离,没有人居住以及没有人和产业流动性的国土谈不上安全的国土,而对土地没有情感也会动摇国土安全。基于这种理解,草场确权与有机家园共同体建设具有重要的积极意义。(4)县乡政府推进的旅游、生态、文化的一体性产生了引导与型塑力量,定居放牧无法实现与该一体性的契合,若完全不顾这种一体性,那么将在实践中生成剧烈的矛盾冲突。基于扎西乡群众对权威关系的默会,他们在大取向上必然会选择与政府导向的有机契合。

结 语

在牧区的空间之变与发展之路的探索生成过程中,政府的实践显出了重要性,其政策导向以及在各层级形成的相关实践引导并促进了有机家园共同体的形成以及牧区流动性的再造。总结经验并展望扎西乡的未来发展,政府各部门以及其工作人员的实践中体现的科学化、全局化、长远化和人性化是关键因素。“听党的话,跟党走”寄托了扎西乡群众对政府实践的深切期望。

牧民的能动性的发挥也是扎西乡找到生态与发展平衡点的关键,他们在与规则和资源的实践对话中改变着自身并影响着结构,在一种动态中使发展与牧区的特色达到了一种较为契合的状态。因此,从政府实践的角度,利用规则与资源时善于激发牧民群众的能动性和创造性将是一件极富意义而影响深远的工作。

政府部门的实践与牧民群众的实践作为本文中最主要的类型化实践,是通过特定行动者的能动性与结构(规则、资源)的二重性实现的,也就是说,在理想型状态下的某个静态时点上,在既定规则、资源的基础上,不同类型的行动者的实践发生时及之后的某个持续时间范畴内,规则与资源随之发生某种变动,并在这一过程中相互作用,最终形成特定的实践性后果,并体现于规则与资源的变化上。这是西藏高原牧区流动性再造得以发生的总体机制。这一机制可能在某些方面具有较好的启发意义,譬如:我们看待牧区的空间变迁与发展问题时,若能有效分辨出其中重要的可能的实践类型,那么就可以少走许多弯路。

最后,本文要强调一种可能存在的误区,即认为传统牧区是以游牧式的流动性为主的。20世纪50 年代对西藏广大牧区的调查显示,这可能是一种主观想象,或者说“传统牧区”被理想化了。1950年代,仁布县的绒巴草场分为嘎卓、卓、打热和志补四个“林”,四林之间都有界石,以划定草场的归属。每一“林”的牧民差户有多有少,各户所使用的草场间也有界石,三年不得移动,不能越界放牧。[13](P143)无论何时,研究者不应忽略牧区上人以及他们的生活是在特定时空与体制之下的,也就是说,那时的时空中的流动性不可能是完全自由的,而能够达到怎样的自由程度或者说在多大程度上实现游牧,还需要针对性的研究。由此启示我们:在没有看到行动者的实践时,任何推测、任何把行动者与他们“应该或可能”会如何做相匹配,都存在着风险;无论面对过去还是未来,把“行动者实践”作为一个研究视角具有重要的价值。

[注 释]

①出于唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》。

②数据来源于普兰县统计局。

③绵羊单位的换算:周岁以上畜:1匹马骡=6个绵羊单位,1头牛=5 个绵羊单位,1 头驴=3 个绵羊单位,1 只山羊=0.8 个绵羊单位,1只绵羊=1个绵羊单位。当年新生仔畜:周岁以上畜折合绵羊单位×0.5。