一种聚合物驱油受效井螯合解堵体系研究与应用

——以渤海S油田为例

吴广 杜勋 王春林 龚云蕾 赵海建 张洪菁 唐婧 孙鹏飞

1.中海油田服务股份有限公司 2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司 3.中海石油(中国)有限公司天津分公司

渤海海域S油田属于海上稠油砂岩油田,储层原油黏度高、密度大、胶质沥青质含量高,凝固点低。为确保油田高效开采,油田采用早期注聚模式开发[1],利用聚合物溶液的黏弹性提高宏观波及效率和微观驱油效率,从而提高油田的最终采收率[2]。聚合物驱油可以在有限的海上采油平台寿命期内尽可能提高采出程度[3]。实践证明,聚合物驱是海上油田提高采收率比较现实的途径。然而,聚合物驱为海上油田开发取得突破的同时,也会给储层保护带来不利影响。其中,聚合物驱受效油井堵塞问题成为目前亟待解决的技术难题,在油田开发全生命周期内注聚时间的提前相应使受效井见聚时间提前,使堵塞物成分趋于复杂化。

以往的研究主要围绕聚合物驱油田注入端(注聚井)的储层伤害和解堵技术开展。研究表明,注聚井伤害类型主要包括由于聚合物吸附滞留、聚合物相对分子质量与储层孔喉尺寸不匹配、聚合物溶液配制及稀释不充分而形成的聚合物类堵塞[4-9],以及无机化学沉淀伤害[10-11]、微生物及其代谢产物伤害[12-13]。而产出端(聚合物驱受效油井)的储层伤害除了注入端的主要伤害以外,还包括近井地带黏土矿物膨胀、运移伤害,以及原油中重质成分析出造成的有机伤害[14]。同时,不同油田因注入聚合物的种类、水质不同,堵塞物也要区别对待。

聚合物驱受效油井油-聚-固复合堵塞物(下文简称复合堵塞物)一般都是聚合物凝胶、油污、无机垢、储层矿物和腐蚀产物等的混合物,多层包覆,交联,结构复杂,聚合物在运动过程中会出现分子链的相互缠绕、包裹黏土颗粒运移,使渗流孔道变窄,甚至堵塞孔道,导致单井产能无法得到有效释放[15]。传统的注聚井以及聚合物驱受效油井解堵体系一般采用单一聚合物解堵液段塞[16],或者有机清洗液、聚合物解堵液、常规酸液分段塞注入,以解决上述成分复杂的复合堵塞问题。但受复合堵塞物多层包覆复杂结构特点限制,传统体系分段塞的注入方式难以保证体系各段塞均与复合堵塞物内部充分接触,各解堵段塞往往仅能解决裸露于复合堵塞物表面的特定类型伤害,很难达到理想的解堵效果。

聚合物驱受效井电潜泵分离器入口复合堵塞物见图1。

本实验研制出一套针对聚合物驱受效油井的螯合解堵体系,其主要特点是集聚合物解堵功能与无机堵塞物解堵功能于一体,充分考虑聚合物堵塞物反应时间长、与无机堵塞物多层包裹的特点,段塞注入井下后可长时间关井反应且无需快速返排,与复合堵塞物充分接触,整体溶蚀能力强,且不对储层造成新的伤害。室内实验分析和现场施工效果表明,该体系能够有效解除聚合物驱受效油井复合堵塞物伤害。

1 实验部分

1.1 实验仪器

原子吸收光谱仪(日本日立高新技术公司制造)、DHG-9023A型烘箱(北京雅士林制造试验设备有限公司制造)、HH-600型恒温水浴锅(上海启前电子科技有限公司制造)、索氏提取器等。

1.2 实验材料

化学材料:四氧化三铁、三氧化二铁、碳酸钙、碳酸镁、三氯化铁、盐酸、氢氟酸、次氯酸钠、过氧化氢、过硫酸铵、石油醚,均为化学纯试剂,市售;蒙脱石、伊利石、高岭石、绿泥石;人造复合堵塞物、螯合解堵剂,实验室自制;1#、2#、3#、4#垢样为渤海S油田A井筒内取样;聚丙烯酰胺为渤海S油田现场取样;岩屑为渤海S油田探井取样;平台聚合物配液用水、1#、2#、3#、4#复合堵塞物滤液为渤海S油田现场取样。

1.3 实验方法

(1) 含水率测定实验方法:①将表面皿放入烘箱中烘干至恒重后,记录质量m11;②称取质量为m12样品置于表面皿中放入烘箱内烘干至恒重,记录质量m13;③含水率=[m12-(m13-m11)]/m12。

(2) 含油率测定实验方法:①将滤纸放入烘箱中烘干至恒重后,记录质量m21;②取适量样品,记录样品质量m22后将样品放入烘箱中烘干至恒重,记录质量m23;③将烘干后样品采用索氏提取器洗油,充分洗油后过滤,过滤后滤纸放入烘箱烘干至恒量,记录质量m24;④含油率=(m23+m21-m24)/m22。

(3) 聚合物及无机物含量测定方法:①取一定量烘干洗油后样品称量记录质量m31;②将样品经过600 ℃高温灼烧后称量记录样品质量m32;③聚合物含量=(m31-m32)/m31;④高温灼烧后固体粉末为无机物,含量为m32/m31。

(4) 聚合物配液用水、1#、2#、3#、4#复合堵塞物滤液水分析方法参考SY/T 5523-2016《油田水分析方法》进行。

(5) 固体粉末元素分析实验方法:实验采用空气-乙炔火焰进行原子吸收测定,基于从光源辐射出具有待测元素特征波长的光通过试样原子蒸气时,被蒸气中测定元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的减弱程度计算样品中待测元素的含量。

(6) 螯合解堵剂对蒙脱石、伊利石、高岭石、绿泥石、碳酸钙、四氧化三铁、三氧化二铁溶蚀实验方法:分别将固体烘干,研磨粉碎,过孔径0.18 mm分选筛,105 ℃烘烤24 h以上,称量2 g(精度为0.000 1 g)左右样品放入聚四氟乙烯试剂瓶中,加入40 mL酸液摇匀,置于90 ℃水浴中,实验结束后,过滤分离,将过滤物质烘干称重。

(7) 螯合解堵剂对人造复合堵塞物溶解实验:称取25 g聚丙烯酰胺水溶液及25 g三氯化铁溶液,于100 mL烧杯中静置5 min,用玻璃棒搅拌烧杯内溶液5~7次后静置10 min,用镊子取出溶液内团状絮状物置于表面皿内,静置10 min后用镊子将表面皿内的泡状物体挑破,用滤纸吸取表面皿内多余的水分后,即为人造复合垢。取大约2 g的复合聚合物堵塞物加入到40 mL不同解堵剂溶解液中,在60 ℃水浴中反应2 h。

(8) 螯合解堵剂对现场实际复合堵塞物溶解实验:称取约2 g现场实际复合堵塞物,加入40 mL螯合解堵剂溶液中,60 ℃反应,每隔1 h观察记录复合堵塞物形态变化。

2 结果与讨论

2.1 复合堵塞物成分分析

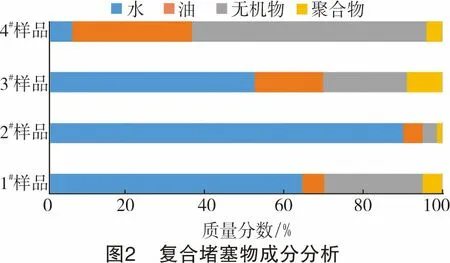

复合堵塞物中水、油、聚合物、无机物含量测定分别根据第1.3节实验方法中含水率测定试验方法、含油率测定试验方法、聚合物及无机物测定方法进行,根据聚合物驱油受效井的井下取样分析,复合堵塞物可以分为水、油、无机物、聚合物4种主要成分。其中,水主要来源于地层水和配制聚合物液体的水,油主要来源于地层原油,无机物主要是地层矿物和结垢。

1#~4#取样位置依次分别为油管外壁、电泵吸入口、筛管表面、油管底端死堵处。图2表明,4个复合堵塞物样品的成分含量差距较大,这与取样位置的流体流动性有关,流体流动性越大导致对流传质和携带能力越强,无机物和“死油”越难沉积,复合堵塞物失水和聚合析出的程度越小。4种取样位置的流体流动性由强至弱为2#>1#≈3#>4#,因此,2#样品相对于其他3个样品水含量最高(90.1%),而无机物含量(3.8%)与油含量(4.9%)最低,该样品与地层中复合堵塞物相似度最高。4#样品各成分含量刚好与2#相反,其无机物含量最高(59.82%)而水含量最低(5.68%)。1#与3#样品各成分含量基本相近。

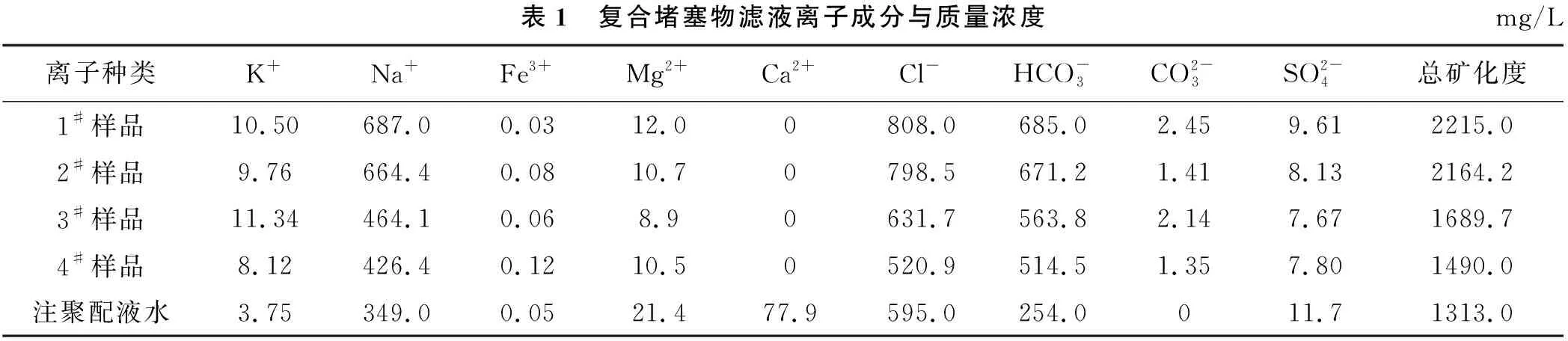

表1 复合堵塞物滤液离子成分与质量浓度mg/L离子种类K+Na+Fe3+Mg2+Ca2+Cl-HCO-3CO2-3SO2-4总矿化度1#样品10.50687.00.0312.00808.0685.02.459.612215.02#样品9.76664.40.0810.70798.5671.21.418.132164.23#样品11.34464.10.068.90631.7563.82.147.671689.74#样品8.12426.40.1210.50520.9514.51.357.801490.0注聚配液水3.75349.00.0521.477.9595.0254.0011.71313.0

图3表明,复合堵塞物固形物中的总铁含量很高,3#和4#样品中质量分数达到60%以上。铁离子能与聚合物发生交联,生成具有刚性的交联物堵塞地层。无论是三价或者二价铁离子,还是不溶于水的氧化铁,都能加剧聚合物的堵塞。复合堵塞物固形物中铝硅酸盐的含量较高,铝硅酸盐是黏土矿物颗粒等储层矿物的主要成分,大量地层矿物出现在井筒,可能是由于注入的聚合物溶液黏度较地层原有流体黏度高,其对微粒具有很强包裹、携带作用,随着储层流体流动被携带至井筒。

根据以上实验结果可知,聚合物驱油田受效井复合堵塞物主要由有机物和无机物两大部分构成。其中,有机物成分为聚合物形成的复合堵塞物絮凝物与原油中的重质成分,无机物主要成分是含铁固相与黏土矿物颗粒。

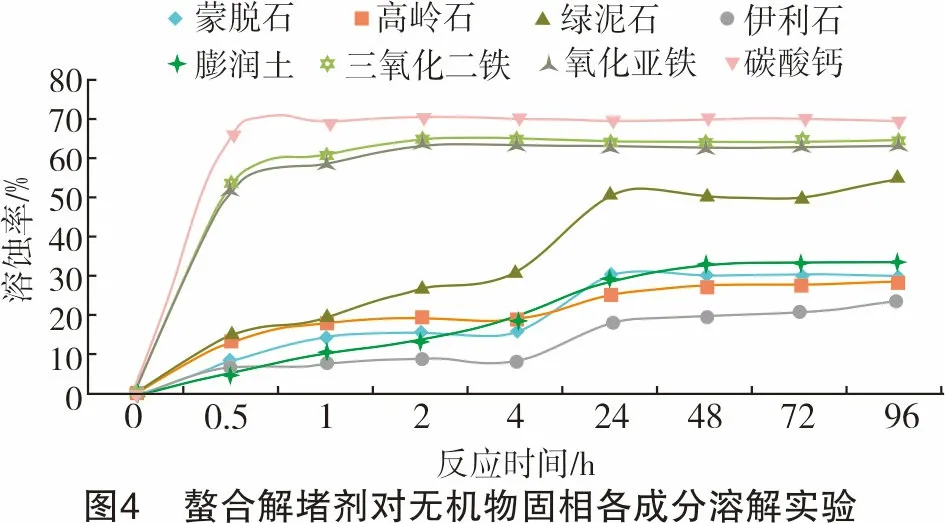

2.2 螯合解堵剂溶蚀无机堵塞物实验结果分析

无机物中含铁固相主要以四氧化三铁与三氧化二铁为主,少量的铁以硫化亚铁存在,黏土矿物颗粒主要来自地层中自身存在的黏土矿物,包括蒙脱石、伊利石、高岭石与绿泥石等,生产井中碳酸盐含量较少,但仍然存在于固相中。

从图4可知,螯合解堵剂对碳酸盐溶蚀速率最快,0.5 h之内即可达到很高的溶蚀率,随着实验时间的延长溶蚀率增加不明显。螯合解堵剂对四氧化三铁与三氧化二铁溶蚀反应基本在2 h之内完成,其溶蚀率可达到70%左右。由此可知,螯合解堵剂能有效溶蚀无机物中的碳酸盐成分和含铁成分。

螯合解堵剂对黏土矿物都在24 h内达到反应稳定状态,各种黏土矿物的溶蚀率在17.92%~50.55%之间,随着反应时间的延长,溶蚀率增加不多。尽管螯合解堵剂无法全部溶蚀黏土矿物,但复合堵塞物中的黏土含量少,依然能对复合堵塞物形成有效溶蚀与分解。

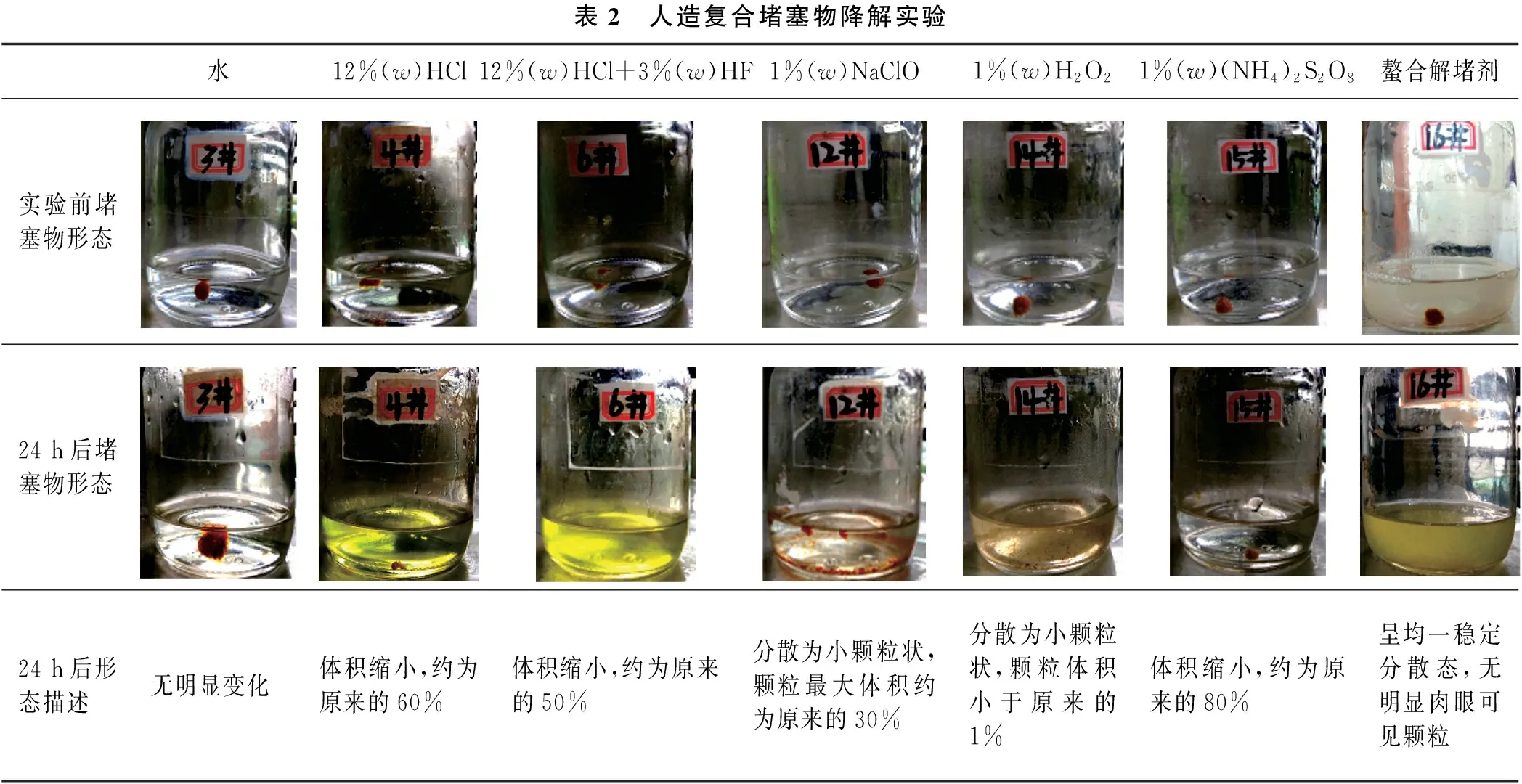

2.3 螯合解堵剂对复合聚合物堵塞物溶解能力分析

聚合物溶液与Fe3+溶液混合后形成复合聚合物堵塞物,这种复合堵塞物是造成聚合物驱受效井伤害的主要原因,强酸液体12%(w)HCl与12%(w)HCl+3%(w)HF不能有效分散降解该复合堵塞物,只能使该复合堵塞物进一步失水而缩小体积(见表2);相反,失水后复合堵塞物刚性更强,更易造成储层伤害。根据常规理论,强氧化剂对有机聚合物有很强的降解作用,但除了H2O2,其他氧化剂对人造复合聚合物堵塞物降解能力有限。螯合解堵剂不仅能分散人造复合聚合物堵塞物,还能全部降解失水聚合物,有效解除聚合物驱受效井复合聚合伤害。

表2 人造复合堵塞物降解实验水12%(w)HCl12%(w)HCl+3%(w)HF1%(w)NaClO1%(w)H2O21%(w)(NH4)2S2O8螯合解堵剂实验前堵塞物形态24 h后堵塞物形态24 h后形态描述无明显变化体积缩小,约为原来的60%体积缩小,约为原来的50%分散为小颗粒状,颗粒最大体积约为原来的30%分散为小颗粒状,颗粒体积小于原来的1%体积缩小,约为原来的80%呈均一稳定分散态,无明显肉眼可见颗粒

从螯合解堵剂对现场实际复合堵塞物溶解实验(见图5)可知:3 h后复合堵塞物体积只有实验开始时的1/4~1/5;溶液颜色变黑,说明复合堵塞物中原油等有机物溶解到溶液中;实验持续10 h,复合垢块基本被溶解分散,说明螯合解堵剂能有效溶解分散复合垢。

3 现场实际应用

为验证聚合物驱受效井螯合解堵体系实际应用的效果,2016年9月,对渤海S油田20井东营组进行螯合解堵作业。20井产层渗透率(491~8 285)×10-3μm2,孔隙度29.7%~35.3%。属于高孔高渗疏松砂岩储层,产出原油黏度高(1 268.2 mPa·s(50 ℃))、密度大(0.965 g/cm3(20 ℃))、胶质(20.13%)沥青质(9.05%)含量高、含硫量低、含蜡量低、凝固点低,属重质稠油。

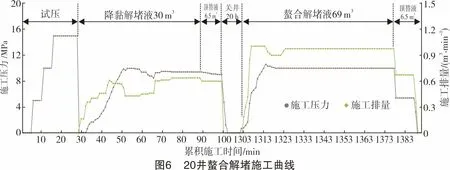

20井螯合解堵施工曲线见图6。解堵施工过程中,降黏解堵液接触储层后,泵注压力随即下降,视吸水指数由61.488 m3/(d· MPa)上升至97.58 m3/(d· MPa),降黏解堵液关井反应20 h后,视吸水指数上升至140.4 m3/(d· MPa),尽管关井能恢复该井控制区域地层能量,但是该井视吸水指数依然能大幅提高,说明降黏解堵液有明显的解堵效果。与常规酸化不同的是,螯合解堵液接触储层后在施工曲线上只有轻微响应,这一现象符合螯合解堵液与复合堵塞物反应速率较慢的特征。

20井解堵作业后恢复生产,在电泵运行频率由42 Hz下降至30 Hz的情况下,产油量由10.5 m3/d增至25.5 m3/d,产液量由52.7 m3/d上升至115.8 m3/d,流压由2.87 MPa上升至10.15 MPa,含水率稳定在80%左右,解堵效果明显。

4 结论

根据聚合物驱油受效井井下污染物成分分析结果,通过一系列室内评价手段探索了螯合解堵体系针对堵塞物的解堵效果,综合现场实践效果可以得出以下结论:

(1) 聚合物驱油受效井复合堵塞物主要有机物成分为聚合物形成的复合堵塞物絮凝物、原油中的重质成分,无机堵塞物主要成分是含铁固相与黏土矿物颗粒。

(2) 螯合解堵剂不仅能分散复合聚合物堵塞物,还能全部降解失水聚合物,有效解除聚合物驱受效井复合堵塞物伤害。

(3) 现场实际应用表明,螯合解堵剂能与复合堵塞物充分接触,整体溶蚀能力强且不对储层造成新的伤害,能够有效解除聚合物驱受效油井复合堵塞物伤害。