逝去的繁荣:清水江北岸一个场市的社会生命史

杨子

摘 要:清初,因地理、生境、经济、人口和政治等因素,剑河大广这个“草根”场市在清水江北岸高地逐渐形成并繁荣。伴随着区域的“王化”和国家化的进程而不断发展。新中国成立后,在一场偶然的火灾之后大广场市被废除。随后“场市”以一种独特的方式延续着大广场市的生命。大广场市的社会生命史不仅呈现了当地人群关系与物之流动的历程,还展演了地方与国家权力的相互交织。

关键词:场市;社会生命;国家与地方;偶然性

中图分类号:C952 文献标识码:A文章编号:1674 - 621X(2020)02 - 0025 - 09

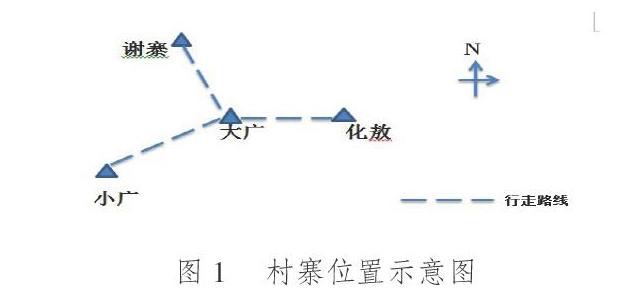

经济、政治、文化一直是人类学研究的关键词。它们看似独立,实则总是因为不同的人文地理等诸多要素以千变万化的方式交织着。在经济人类学的研究方向中,必然少不了对经济背后的历史文化的掌握。贵州省剑河县磻溪镇小广村虽然地处清水江流域,但清代并没有纳入清水江的木材流动网络中[1]。因此,当地人以怎样的方式进行经济贸易,成为笔者想要探寻的问题之一。在调查过程中,笔者偶然得知,小广不仅与临近的大广、谢寨、化敖三寨有着密切的人群关系,更重要的是4个寨子在历史上有着紧密的经济联系,而大广的场市正是承載这一关系的空间场域。因此,大广场市的背后有着怎样的故事,同样需要笔者去了解。

阿帕杜莱(Arjun Appadurai)在《物的社会生命》(The Social Life of Things)一书中提出:“商品如人,有社会生命(commodities, like person, have social lives)。” [2]这里的社会生命(social life)区别于有机体的生物生命,它是纷繁复杂的社会赋予物的一种生命形式。如某物,从其进入人的视野或被认为有用时,它就可能被赋予社会身份并开始拥有了社会生命;它成为商品,然后被交易成为礼物,受礼者珍藏为藏品,藏品打碎成为垃圾,都是一个个新的社会身份和生命阶段。直到它完全淡出人们的视野,我们的文化和社会彻底不再言说它,它的社会生命才得以终结。

阿帕杜莱使用“社会生命”这一概念无疑具有革命性的意义。在以往的研究中,几乎没有人否认商品是完全社会化了的物(socialized thing)。但他们(如马克思)始终将商品定位为物(thing)而很少关注社会化(socialized),阿帕杜莱聚焦后者,并在此基础上提出“商品有社会生命”(social life)的观点,这一视角变革是为了站在他处,从物的生命视角和生命史的视角,更好地理解我们的社会和文化。引申阿帕杜莱的这一理念,我们尝试视场市同样拥有着社会生命,从而进一步对社会、文化、历史做出一些新的理解。

波兰尼(Karl Polanyi)在《大转型》中针对经济提出“嵌入(embedded)”1这一概念,简言之,认为经济“嵌入”在社会关系、政治、宗教等因素之中,而无法独立存在[3]。将波兰尼的这个概念稍做拓展,将场市的社会生命“嵌入”到国家与地方这样更大的历史场域之中,或许可以更好地理解国家与地方是如何互动的。

美国人类学家施坚雅关于中国集市体系理论和基层市场共同体理论的影响是不容忽视的,给予了后来许多研究中国乡村社会的学者一定的启发。在《中国农村市场和社会结构》[4]中他主要通过研究四川的集镇市场,构建出复杂的市场网络,以此来分析中国整体的区域功能结构。在其《中华帝国晚期的城市》[5]中,施坚雅进一步将中国进行了经济区域的划分,并且通过各经济区域的经济关系和社会往来认识中国的传统社会结构。在这其中他关注历史与经济,国家与地方的视角无疑为后来的研究者提供了借鉴。但是其研究中忽略了在区域中人群的能动性这一点在张应强对清水江流域木材贸易的研究中得到了完善。

今天贵州黔东南的剑河、台江、雷山等地曾经被称为“苗疆腹地”,在王朝国家的历史话语里,这一带曾是远离中央的化外之地。对于这一区域的理解,从市场的视角来看,绝非白板一块,物的流动、场市的变迁在历史的流动中从未停息,也随之上演着一个个精彩的故事。张应强正是最早关注到这一点的学者之一。他在明王朝国家的大背景下,不仅要探寻王朝进入地方的过程与地方采取的相应策略,更要了解的是地方人群如何使得国家意识和地方价值相辅相成[1]。相同背景之下,刘彦则从婚姻的视角出发,通过研究清水江畔苗侗地区的婚俗改革来展现国家与地方之间权力关系的变动[6]。

同样面对着清江水流域,笔者遇见的是远离清江水域的“高地”人群(诸如大广、小广)。经过田野调查了解到当地曾经有过一个重要的场市,由于地理条件诸因素,他们的木材无法输出,未能直接卷入到清水江流域内的木材贸易体系。那么,这一地方区域又与国家有着怎样的碰撞呢?本文将从场市出发,借用阿帕杜莱提出的“社会生命”这一概念来做出回答。

一、清水江北岸的场市

早在《清江志》中,就对清水江流域的场市有了记载。这些场市主要设在村落之间,“相地置场市”,当地方言称“赶场、赶集、赶庙、赶会、趁墟、趁市”,场市交易的时间主要在正午,“日中为市,交易而退” [7]391。在这些场市上流动的物主要有盐、大米、牲畜及其他日用品。

据《清高宗实录》所载,乾隆四年(1739年)古州总兵韩勋奏:“苗疆向无市廛,近年新立市场,各苗寨民商贩按期交易称便。”[8]153虽然尚不能据此判定,在雍乾之前,清水江一带的村落之间没有场市。但是在清水江流域,场市的较大规模出现,则很可能就从这一时期才开始。而这又很可能与雍正七年(1729年)张广泗对清水江的疏浚,木材贸易的繁荣和雍正乾隆年间的改土归流相关。《贵州通史》载:“乾隆时期相继在‘新疆驻扎重兵弹压,安设屯卫防守,派流官管辖。一些商贩亦进入苗疆经商贸易。军队、官府的日常所需,有相当部分要靠市场供给,导致集市贸易在这些地区的出现与形成。”[9]225因而,要理解清季以降的清水江流域的文化与历史,这些大大小小的场市是一个不错的切入点。

一位姓杨的老人,还能忆起曾经大广场市上交易的零星物品:在“花街”的东头主要卖大米和杂货,在通往村口的街道上,卖有饮食,铁器在靠近学校的岔路口处进行贩卖,这个岔路口的左右两边小道上主要贩卖手工编织物。场市上交易较多的是牛,而牛市就位于现在的小学。根据老人的回忆,构成简图2如下。

通过多次寻访以及文献资料的查阅,笔者对大广场市中的物品交易情况有了更详细的了解,这些信息多集中在民国到新中国成立初期。

首先得从大米说起。因为无论报道人是小广人还是大广人,只要问到当时场市上卖什么,他们首先回忆到的都是大米。可见大米不仅是当地的主要产物,而且成为主要的交易商品之一。民国时期的大米不收税,1斗大米约现在的40斤。1

大广场市上交易额最大的当数牛,“上市物品丰富,以牛为甚。堪称省内闻名的牛市,每场可上市百余头”。2据当地人回忆,那时的牛交易确实比较多,每场可以上市百余头。这些牛由临寨的人牵来贩卖。一般10多块、20块大洋可买1头牛。大部分牛被个人买回家劳作,也有人会一次买上两三头,转到其他场市倒卖。当时上税,按照每头约1元的标准交纳,新中国成立后的税收按照卖价的5%交纳。

即便到了现今,马仍然是当地村民劳作中的重要劳动力,那时的场市中也必然不会缺乏马匹交易。集市上的马源自贵州安顺,由本地村民买卖。马的税收标准和牛一样。

场市上的铁器作坊主要卖镰刀等农具。在当地,能够经常见到上“坡”劳作的村民身上佩戴着一个编制成“L”型的小篓子,当地称其“弯磊”,是用来携带镰刀的容器。那时手艺较好的当地人手工编好后,就投入到场市中贩卖。场市上还有布匹贸易,这些布多由湖南人从怀化、洪江等地引入。当地人自己缝制的“便衣”,采用的就是这些布料。

场市中设有供商客休息交流的小饭铺,卖粉、粑粑、豆腐、酒等食物。这类商铺大都由大广寨的村民自己经营。不难想象在饭铺上,人们一边吃东西一边高谈阔论相互交换各种信息的图景,或是人们在购买到自己想要的东西并且酒足饭饱后愉悦的神情。

食盐是生活中的必需品,而它的重要性在这一地域更得以凸显。譬如,小广自“还娘头”的婚俗习俗被禁止后,女方在结婚时还是得通知舅舅家,并且要送上猪肉和9元钱的盐。由此可见盐对当地人的重要性。

贵州历不产盐,需从外地运输。雍正十年(1732年)“广西巡抚金珙奏请官运粤盐至古州(榕江)丙妹、三角屯试销”[10]244,到了民国时期:

本县(剑河)食盐供给有三路焉。一来自榕江名为西砂,係由粤西贩运,故又名粤盐。其盐杂质太重,非经煎熬或沉淀不能食,且味不甚咸。一来自湖南洪江名为东砂,有远运自淮水者故又名淮盐,色微红质潔净其味高出西砂一等。一来自平越鸡场为川盐,因其状成块如石又名岩盐,味较东西砂为最,苗胞尤酷爱之,倾销最广。1

而大广场市上贩卖的盐一直以来大都来自榕江,但有人称偶尔也能挑来四川的岩盐。商人到榕江,一次挑满五六十斤盐,直到卖完才进行下次挑运。挑运的过程很艰辛,有时还可能遇上山匪。普通村民想要吃上盐,只能到大广场市购买。“自抗战军与政府实行食盐统治,本县(剑河)于二十八年成立群益食盐代销店……官川花盐问时南嘉、大广、南明等乡,亦各组织代销店”。2当时大广场市中的盐售价为1块大洋1斤,足见盐价之高。可能由于这一区域地处偏僻,运盐极为不便,加之场市上贩盐的都是贵州锦屏等地的人,所以直至大广场市消失,市面上的盐价一直处于较高水平。因此,尽管场市中有盐卖,但一般村民还是吃不上盐。很贫困的家庭选择不吃盐,而有些家庭则选择用某种树叶煮出的碱水来做替代品。

如今我们只能通过当地人的琐碎记忆和文献里的简单记载来感受往昔兴盛的大广场市。可以看出,当地人不仅为大广场市的繁荣铸造了贸易基础,还通过来往的人和流动的物铺撒了这一区域的贸易之网。

四、场市之“死”

(一)偶然的火灾

经过近200年的繁荣,一次偶然的火灾将大广场市带向了尽头,“1954年3月25日大广遭火灾,从此一蹶不振,停市,转赶磻溪场”。3当地人说火灾由于某户人家的香火引起。当时只有为数不多的老人在家中,年轻人都在山上劳作。火灾发生时,他们听到了老人的呼喊就往回赶,但还是没能赶上熊熊烈火的燃烧速度。持续了近4小时的大火,使整个新街沦为一片废墟。当时的人们也许还没有意识到,他们失去的不仅仅是自己的财富,还将失去这一区域的贸易中心——大广场市。

磻溪集市以三八日为场期,民国三十二年(1943年)开场。与大广场竞争,不利,集市冷落。民国三十七年(1948年)前后停过。1952年恢复,赶集者亦少。1954年,大广场遭火灾,人们转赶磻溪场,磻溪集市从此日益发展,取代大广场的地位。4

火灾泯灭的只是当时的大广场市,如此繁荣的场市为何从此一蹶不振,笔者通过田野以及文献查找,得到了更多的答案。村民回忆道:火灾后政府从此不允许人们再到大广赶集。一位名叫李景张(音)的磻溪人和一位名叫王征兵(音)的湖南人,当时属磻溪政府中最有权有势之人,曾用枪堵在场市入口,阻止前来赶场的人们。透过史料也可以发现,大广场市衰落的原因更多的來自国家,自民国至新中国成立以来,国家的“行政中心”一直在这一区域不断交替,我们可以明显地看到国家对这一区域的步步深入。所以这样一次地方性的偶然事件在整个历史过程中起到了推波助澜的作用。

(二)“跳动”的行政中心

大广场市的繁荣兴盛无疑极大地体现了当地人的能动性。随着时间的推移,这一地域也纳入了国家的视野,从明清时期的开辟“新疆”,改土归流,到新中国成立以后的公社化运动,都体现了国家的毛细血管对这一地域的步步渗入,但这种渗入的同时伴随着一种不确定性。这些对清江北岸的大广场市产生了不可忽视的影响。

乾隆二年(1737年),清江厅安屯设堡置土官起,直到乾隆五十五年(1790年),小广、大广都隶属于“赤溪湳洞司土千总杨秉焜所管苗寨”[7]42,但并不为清王朝视野下的行政中心。民国初期,国家开始进入这一区域,“县(剑河)以下区划沿袭清制,后改屯堡、土司为乡镇闾邻,后又改闾邻为保甲。区制时设时废,至新中国成立前夕为11乡(镇),且层层相辖”[11]77。整个民国时期对这一区域做出了4次大的调整。

从上可以看出,国家对这一区域的渗入过程所伴随的不确定性。新中国成立后,国家对这一区域的控制、渗透更加深入,但这种不确定性非但没有减弱或消失,反而更加激烈。如下表4所示。

从表中可知,自1950年初至1960初,行政中心一会在大广与磻溪之间“跳动”,小广一直处于被管辖的地位。1984年,小广才被设为小广乡,管辖着大广。直到1992年起,小广、大广均被磻溪所管辖。

自民国开始,到新中国成立以来,这一区域的行政中心一直在不断发生位移和调整,正是这样频繁的“跳动”,在体现了国家权力步步渗入的同时,更加彰显了这个渗入过程的不确定性。从清代至今,大广、小广由寨最终变为现今的村,这便是国家权力的渗透的结果。在这个国家进入地方的过程中,大广、小广、磻溪的地位一直不断交替着。但正是这种反复更迭的不确定性,同偶然的火灾结合在一起,大广场市的社会生命就结束在这历史与偶然之中了。

五、场市的再生

尽管大广场市消亡了,但其背后的地方人群及人群关系并不会随之消失。在大广场市之下被整合起来的人群仍然存在,或者说在某种程度上,场市一直“存活”于人们心中。现今在这个区域范围内,存在着许多场市,磻溪场,南加等,甚至根据需要人们会选择到凯里市区内购买所需要的商品。在这种意义之上,大广场市之“灵”以一种更为广阔的图景被当地人在脑海中描绘着。

透过史料《剑河县志》中对于大广场市的相关

记载,1我们更加确定了从火灾过后,磻溪市场就此兴起。并且即使到了现今,磻溪仍然是这一区域的主要经济中心。磻溪集市如图3所示。

磻溪集市,三八为期,位于磻溪镇的中心地带,这里的集市沿街分布,街道上贩卖的物品琳琅满目,叫卖声此起彼伏,在这里可以和任何一家摊子讨价还价。在磻溪镇政府左侧100米左右,有一个相对规范的农贸市场,市场内有5排规格统一的水泥台,每排2至5列不等。在这个农贸市场里卖的都是牲畜,大部分是猪肉,有一家卖牛肉,一家卖鸡。他们需要交纳2元的卫生费,2元的摊子费,不需要上税。市场门口比较集中的摆了许多卖菜的小摊贩,通过了解他们一般都是磻溪本地人,卖的都是自己种的菜,诸如白菜,鱼腥草,葱,黄瓜,番茄,茄子等小菜,由于摊子比较小,他们不需要交纳摆摊费,但需要交纳卫生费,每人1元。其余沿街遍布的商贩摊子,按照两米一个摊子,一个摊子10元的标准为摆摊费。而卫生费是不等的,分别有2元、3元、4元的收费情况。部分摊位设给专门赶场的人,他们不仅赶磻溪场,还会赶其他场。有位商贩将他所赶的场向笔者细数了一遍:明洞赶二七、大洋赶四九、款场赶五零、南明赶一六,这样一个月就赶过来了。这样的赶场者在《贵州通史》中亦有记载:“哪场的货物好卖就到哪场去卖,赶场不分远近,只要有利可图,力所能及都要去,今天赶此场明天赶彼场,几乎天天在为赶场忙。这种以赶场为职业的人,民间呼作‘赶溜溜场者。”[9]232

磻溪集市集中在磻溪镇中心街道的路段上,而集市通往小广方向的加油站旁有一个“牛市”,这个牛市在一块草地上,下雨时,地面会有些泥泞。牛贩将牛随意的迁入市场,不需要规整的排列,都是散卖,没有大批量的购买。大家都很随意,这里并不需要卫生费,卖牛人也不需要上税。听牛市上的人说,这个市场之前还是较规范的,建有专门的房屋供牛的买卖,但是由于3年前道路建设,被拆除了,于是交易又回归于长满杂草的平地。在牛市上,牛贩一般都是磻溪本地人,他们卖的牛也是本地牛,在7月阳历夏季卖的牛一般都是小黄牛,价格大约在3 000~8 000内浮动,交易达成后直接付现金即可。如交易在二月份,牛的价格会高于夏季,因为即将开始农忙,牛市上卖的都是适于劳作的大黄牛,用一句本地人话,叫作“牛都是春耕冬卖的”,所以在夏季的买牛人一般都是将牛买回去饲养,到了明年二月份就可以将现在买的牛以更高的价钱卖出去。买牛的人来自南明、大广、锦屏、天柱、三穗、凯里等地。

然而取代大广场市的磻溪场市,由于路程相对较远,加之5天1次的赶场,并不能完全满足当地人对日常生活的需求。一如小广的村民所说:磻溪集市一旦小广人走完就没人了。于是在人口基数一直较大的小广如今也有着能够满足人们日常基本需求的街景。

自1984年5月,小广设乡起,其村寨就被分为前丰村,光芒村和团结村,并且开设了供销社。1992年,剑河县撤区并乡,小广的3个村落又划分给磻溪管辖。当时,私营店铺开始在小广逐渐开设。1994年前后,基于小广的人口数目(约2 000人),小广试图恢复大广场市,但地理位置较偏远,乡政府并不设立于此等诸多原因,无外村人来赶场,他们还曾向县里提出过将场市设立于小广的申请,政府却以小广街道狭窄为由不予批准,因此像大广一样的场市未能发展起来。而这并没有阻断人们心中“场市”的复出,时至今日小广一直在这一区域保持着较高的人口基数(约3 000人),在这一区域中小广的“商业气息”也是最显而易见的。

从20世纪90年代开始至笔者调查之时(2014年7月),小广的红军街上已经密密麻麻地遍布了小中型店铺29家,加上光芒村唯一的一家店铺共计30家。这些小商店均没有名字,且都卖着相差不多的东西:厨房常用的调味品,日常生活的必需品,种类繁多的副食品,常见的水果,学校附近的店铺会集中卖一些玩具和文具用品。除此之外,有2家王姓的餐馆,1家潘姓的维修电器的店铺,1家杨姓的卖玻璃的店铺,2家网吧,分属文姓和王姓。小广店铺分布如图4所示。

通过示意图可以看到,不同姓氏的店铺分布与村里的姓氏分布基本相符合。店铺的经营者以潘姓,王姓為主。潘姓店铺集中分布在团结村,王姓店铺集中分布在前丰村。此外有杨姓店铺6家,文姓店铺2家,彭姓虽有2个店面,但实为一家人所开。30家店铺中,还涵算了2家小摊子,1家猪肉摊,不需交纳卫生费,且猪肉价格不定以及一家临时的马肉摊。1

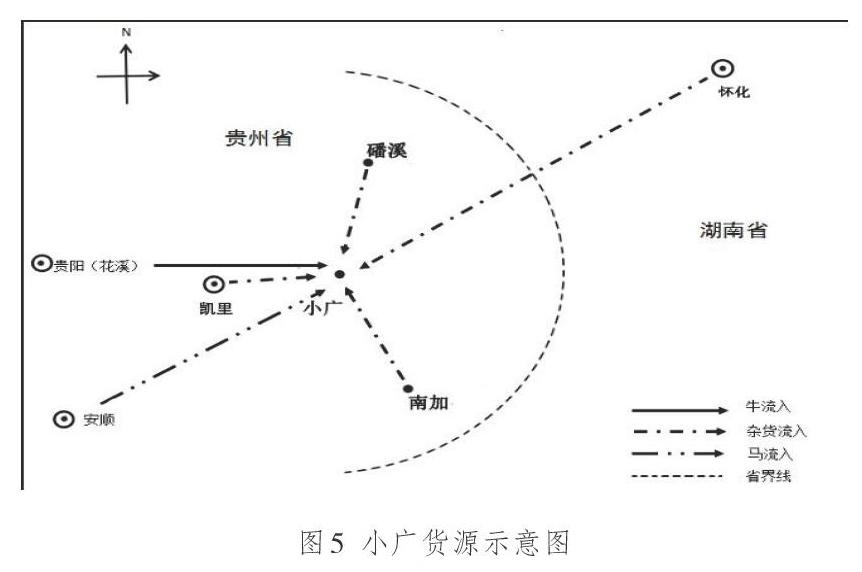

笔者通过询问后发现,小广村里最大的王姓店铺2因空间较大需要的货物较多,所以该店主会选择到进货价格较便宜的湖南怀化进货。因路途较远,店主采用囤货贩卖的方式。而另外两家相对较小的店铺(包括其他小型店铺),容纳不了太多货物,店主大多到磻溪进货,每次赶场都进少量货物,卖完下次赶场时再进。也有到南加进货的店主,但因去南加的交通极为不便,所以南加是偶尔的选择。磻溪场市作为一个某种意义上的“基层市场”3在现代化飞速发展的当代也并不能满足当地人日益增多的需求,所有当有更高需求时,如电脑、款式新颖的服饰、种类更多的玩具等,小广村民们还会选择到凯里进货。进货路径如图5所示。

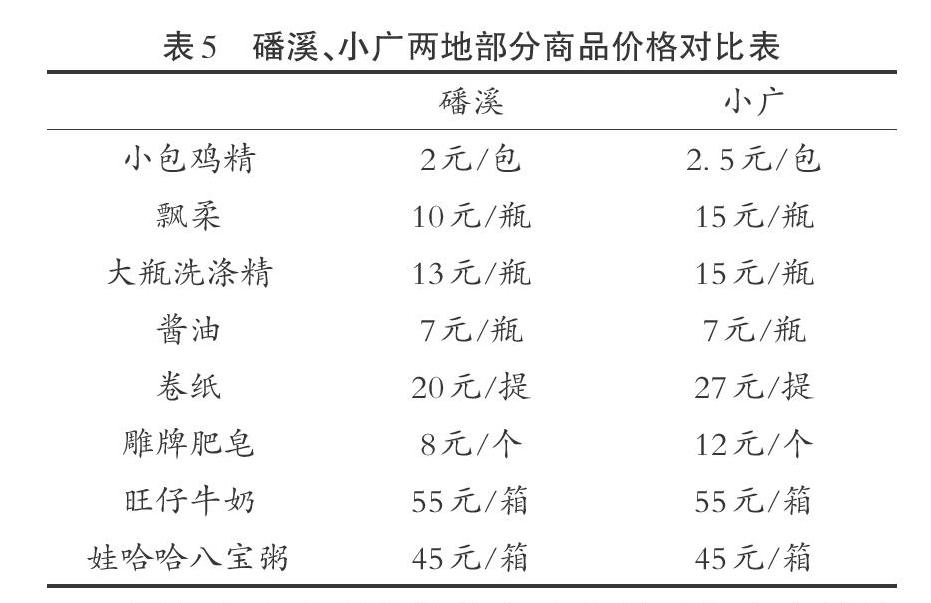

这种货源的差异,也成了影响小广村民的消费行为的因素之一。大店铺的货物由于路程较远、运费较高,所以相对其他店铺价格稍高。当地人在日常购买东西时,就会按照自己心中的“场市图景”采用相应的策略:在小广“场市”中,需求的东西在所有店铺都有时,他们选择在较小的店铺进行购买。反之,在大店铺购买的多是其他商店没有的东西。而磻溪场市作为小广大部分商品的货源地,商品相对小广场市中的商品来说不仅价格更便宜,而且物品种类更多。因此村民还是会选择在赶场日到磻溪场市购买一些小广买不到,且更实惠或是平时不急用的物品。笔者选择了两地部分商品做了简单的价格对比,如表5。

不仅在小广场市他们心中有着对各家商铺的衡量,在与村民一起去赶磻溪场的路上,笔者发现村民们在心中对磻溪场市也有着更细微和具体的“图示”。在到达场市之前,他们对场市上物价就有着大概的判断:比如他们会告诉笔者猪肉价格在10元到11元,小菜价钱一般都是1元1把,多点的2元1把,什么东西大概在什么位置有卖等等的信息。村民们总能根据自己的需求决定去哪个场市买东西,甚至在同一个场市中的哪家买东西。对于小广村民来说,场市其实远远超越了现实中的空间场域,在他们心中有着完全满足自己需求的“场市”,对于他们来说更重要的是场市中流动的物,而不是具体的场市“实体”,我们可以说大广场市化身做了小广鳞次栉比的商铺,或者磻溪镇产品丰富的场市,又或者是为了满足更多更高需求的凯里或者省外地方,但更重要的是人们心中因物、因人或者因事等而成的自有的“个性化场市”,因而还可以说在曾经“繁闹”的大广场市消失之后,对于生生不息的地方人群而言,场市早已化为他们心中的物之“图景”。

六、结论

透过大广场市的社会生命史,固然可以管窥这一区域内部的社会文化史,同时还可以管窥这一区域的国家与地方的关系变迁。在大广的社会生命史中,可以看到国家权力的毛细血管在这一区域步步深入。在场市的诞生初期,从场市的管理和主导者中均几乎看不到帝国的影子,与民国以后国家对场市的管理(收税)形成鲜明对比。在帝国改土归流的基础上,到民国及以后,国家对这一区域的控制一步步强化,民国以来的调整和划界显示了国家的这种决心和意志。但是国家的步步深入伴随而来的是这种渗入的不确定性:频繁调整行政中心,一再划拨边界。当国家渗入的这种不确定性与一个偶然性事件(火灾)结合在一起时,大广场市在國家的强力干预下消逝。但是地方人群的世代繁衍,以及需求的逐渐增多,并伴随着国家市场经济的兴起等因素,大广场市之“灵”在当地人的脑海中获得了某种重生的迹象。大广场市的社会生命史既是一个草根性场市的生命力体现,也是国家权力的体现。随后这一区域逐渐发展起来的大大小小的集市在当地人脑海中所形成的图景,既是“大广之灵”,又是庞大的国家市场的一个部分,它完成了二者之间的“并接”。1

参考文献:

[1] 张应强.木材之流动:清代清水江下游地区的市场、权利与社会[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.11.

[2] Arjun Appadurai. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1998: 3.

[3] Karl Polanyi. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time [M].New York:Farrar& Rinehart,1994. xxiii - xxiv.

[4] 施坚雅.中国农村的市场和社会结构 [M].史建云,徐秀丽,译.北京:中国社会科学出版社,1998.

[5] 施坚雅.中华帝国晚期的城市[M].叶光庭,等译.北京:中华书局,2000.

[6] 刘彦.国家与地方视野下的破姓开亲与婚俗改革——以清代清水江下游锦屏九寨苗白、彦洞讨论为中心[J].云南社会科学,2015(1).

[7] 胡章.清江志[M]//黄加服,段志洪.中国地方志集成·贵州府县志辑:第22册(据乾隆五十五年抄本影印).成都:巴蜀书社,2006.

[8] 贵州省文史研究馆古籍整理委员会编.《清实录》贵州资料辑录[M].汕头:汕头大学出版社,2010.

[9] 贵州通史编委会.贵州通史[M].北京:当代中国出版社,2002.

[10]任可澄,等.贵州通志·前事志:第三册[M].贵州省文史研究馆,校勘.贵阳:贵州人民出版社,1988.

[11]贵州省剑河县地方志编纂委员会.剑河县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1994.12.

[12]马歇尔·萨林斯.历史之岛[M].蓝达居,等译.上海:上海人民出版社,2003.

[责任编辑:龙泽江]

The Faded Prosperity: the Social Life History of a Market on the North Bank of Qingshuijiang River

YANG Zi

(Social School of Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan, 650500, China)

Abstract: In the early Qing Dynasty, due to geographical, habitat, economic, demographic and political factors,the “grassroots” market of Jianghe Daguang gradually formed and flourished in the highlands on the north bank of Qingshuijiang River. It developed along with the regional “King” and the process of nationalization. After liberation, the market in Daguang was abolished after an accidental fire. Then the “market” continued the life of Daguang market in a unique way. The social life history of Daguang market not only shows the process of the relationship between local people and the flow of materials, but also shows the influence of state and local governments.

Key words: market; social life; state and local; occasionality