高中生物学研究性学习活动的探索*

毕可雷 王 玲

(北京市第一六一中学 北京 100035)

2017年北京进入第2 批高考综合改革试点,生物学课程正式进入高一学段。生物学课程面临周课时少、课堂间断性大、课程衔接困难的问题,如何利用课外时间,开发一套既能促进课堂教学,又能培养学生核心素养的活动,成为高中生物学教师必须思考的问题。

北京市教育委员会发布的《普通高中2017 级生物课程指导意见》中指出:注重在实践过程中从生命观念、理性思维、科学探究和社会责任等方面发展学生的学科核心素养。让学生积极参与动手和动脑的活动,通过探究类学习活动,加深对生物学概念的理解,提升应用知识的能力,培养创新精神,进而能用科学的观点、知识、思路和方法,面对和解决现实生活中的某些问题。生物学研究性学习正是以科学探究的形式,从科学问题出发,通过亲身体验获得实际经验的一种活动;因其具有开放性、综合性、实践性等特点,在培养学生的探究学习意识及理性思维能力方面具有显著优势[1]。本文以“蛋白质种类多样性”为研究主题,利用课外时间开展研究性学习活动,以期对学生生物学核心素养的提高有所帮助。

1 研究方法

1.1 主题选定原则 蛋白质是细胞内最重要的生物大分子之一,蛋白质的结构多样性的原因是教学中的难点。在实际教学中为突破这一难点,可通过实验探究的方法让学生观察多种多样的蛋白质。不同种蛋白质因含有的氨基酸种类、数目不同,导致其分子量也不同;学生在这些已有知识的基础上,通过文献调研,发现用变性蛋白质电泳的方法可检测蛋白质的种类,由此确定了研究主题和研究方法。本文以结构简单、学生熟知的大肠杆菌和酵母菌为研究对象,以检测真核、原核细胞中蛋白质种类为研究主题,通过实验探究,增强学生对微观世界的了解,提升生物学学习的兴趣,培养学生探究学习意识和理性思维能力。

1.2 实验方法

1.2.1 微生物培养 微生物培养分为液体培养和固体培养2 种,学生首先需要配制固体和液体2 种培养基,并完成高压灭菌操作。实验中要设置对照实验,运用平板划线法完成2 种微生物的固体培养;挑取培养平板上的单克隆菌落,将其接种在液体培养基中,完成液体培养。在本文中,培养大肠杆菌的培养基简称LB,培养酵母菌的培养基简称YPD。

1.2.2 细胞裂解 蛋白质存在于细胞中,为了检测蛋白质的种类,必须首先将细胞进行裂解,实验室中常用超声破碎法裂解大肠杆菌细胞;而酵母菌细胞壁较厚,成分复杂,常用玻璃珠机械破碎法进行裂解[2]。

1.2.3 蛋白质电泳 蛋白质电泳是检测蛋白质种类的一种分子生物学研究手段。实验前学生研究了配制凝胶所需的化学试剂,并结合化学知识了解各种组分在本实验中的作用。学生在配制凝胶的过程中,初步掌握了凝胶形成的过程及电泳的原理,它是通过分子量差异将不同种类蛋白质进行区分的。电泳前,先用分光光度计测定2 种全细胞裂解液的蛋白质浓度,以280 nm 处的吸光值为测定参数(即A280),测定的大肠杆菌裂解液蛋白质浓度为16 mg/mL;酵母裂解液蛋白质浓度为22 mg/mL。用裂解缓冲液将酵母全细胞裂解液浓度稀释至16 mg/mL。然后各取10 μL 全细胞裂解液与10 μL 2 倍浓度的上样缓冲液混合,将混合液置于95°C 水浴锅中加热5 min,再离心取上清液各10 μL,依次加入上样孔中进行电泳。设置恒压电泳60 min,然后取下凝胶,先用考马斯亮蓝染色2 min,再脱色20 min,即可得到实验结果。

2 结果讨论

2.1 观察比较2 种微生物的菌落形态 微生物菌落的形成是细胞增殖的结果,本实验将肉眼看不见的微生物在适当条件下进行培养,可获得单克隆菌落,如图1~图4所示;学生通过比较2 种菌落发现:1)菌落气味不同。大肠杆菌菌落没有酒精气味,酵母菌菌落有酒精的气味;再通过分析2 种微生物的培养基成分,发现酵母菌培养基中有葡萄糖,它是酵母菌进行无氧呼吸产生酒精的主要底物,而大肠杆菌没有此代谢途径;2)菌落的大小不同。大肠杆菌菌落平坦、较小,而酵母菌菌落隆起、较大,在同样培养条件下,导致2 种微生物菌落大小差异的原因,经分析可能与真核、原核细胞大小有关,一般大肠杆菌细胞大小约为1 μm×3 μm,酵母菌细胞大小为5 μm×30 μm[3]。因此微生物菌落的气味和大小是微生物菌种鉴定的重要依据。表1是2 种微生物的菌落特征比较。

图1 大肠杆菌培养平板空白对照

图2 用平板划线法培养的大肠杆菌菌落

图3 酵母菌培养平板空白对照

图4 用平板划线法培养的酵母菌菌落

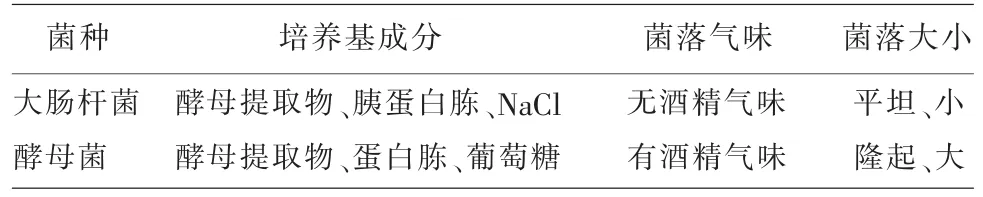

表1 比较大肠杆菌和酵母菌的菌落特征

2.2 比较分析真核、原核细胞中蛋白质种类的差异 变性蛋白质电泳是根据蛋白质分子量的不同将蛋白质进行区分的。蛋白质分子量越大,在聚丙烯酰氨凝胶上移动速度越慢,反之则越快。图5为蛋白质电泳图。从图中可对大肠杆菌与酵母菌中的蛋白质进行比较,学生可非常直观地观察到不同样品中蛋白质条带的数目、粗细及位置,这些信息也相应地代表了蛋白质种类、含量及不同种蛋白质的分子量。通过对图5的观察,在2 种全细胞裂解液浓度一致及上样量相等的情况下,大肠杆菌细胞中的蛋白质条带数目明显多于酵母菌,结果表明:原核细胞蛋白质种类高于真核细胞;但这与课内理论知识是相矛盾的,通过课内学习可知:酵母菌作为真核细胞,含有多种细胞器,生命活动过程复杂,理论上蛋白质种类要高于大肠杆菌细胞,由此矛盾引发学生思考,并通过查阅文献得出合理解释。究其原因可能是:1)酵母细胞中蛋白质结构复杂,破碎后在裂解液中构型不稳定,有部分蛋白质变性而沉淀,在电泳凝胶上检测不到这部分变性蛋白质[4];2)2 种细胞破壁所用的方法不同,导致细胞内不同分子量的蛋白质的释放量有差异。虽然样品中总蛋白质的含量相同,但细胞破碎程度不同,不同分子量蛋白质释放不同,对总的结果有影响。通过此实验不难得出结论:真核细胞中蛋白质结构更复杂,蛋白质是生命活动的主要承担者。

图5 蛋白质电泳结果

实验教学是促成学生提升生物学核心素养的重要支撑。在设计实验时要更加注重定量实验,让学生在量的变化中了解生命的本质。此类以探究为主的研究性学习,不但可有效落实理性思维和科学探究等核心素养,而且在活动中教师不断渗透科学技术与社会的关系,这对于生命观念和社会责任的培养也具有重要作用。

3 评价总结

活动评价对于活动开展的效果评估具有非常重要的作用。通过评价可促进学生获得自主参与研究探索的体验,激励培养学生的合作与交流,同时也可促进教师加强理论学习,引导教学进程[5]。活动评价要贯穿活动的始终,做到与活动进程同步。因此在实践过程中,教师主要从以下3 个方面做好活动评价。

1)评价方式多样化。课堂教学中纸笔测试是教师经常采用的评价方式,但在课外活动中,受活动场地、时间等限制,教师要运用多元评价方式评估学生的成果。例如,采取观察、谈话、调查等形式,收集学生活动过程中的资料、出勤情况、活动感受等,做成学生专属档案袋,以学生的实际表现作为判断学习质量的依据。

2)评价内容多元化。评价内容包括学生参与活动的态度,在活动中获得的体验,研究方法和技能的掌握,学生创新精神和实践能力的发展等;做到定性与量化评价结合。例如,有的学生在活动感想中写道:“本次实验最大的收获就是体会到了做科学实验过程中的严谨认真、一丝不苟的态度;对于实验,不只在于动手操作,而且要有自己的思考,即使是生物学实验,也运用了物理学、化学、数学的知识,明白了生物学是一门综合的学科,需要广博的知识。我认为在实践中学习是最好的学习方法,更益于加深记忆”。由此可见,评价内容的多元化可促进教师和学生共同进步。通过评价,教师意识到学生具有开展生物学实践活动的意愿,有效落实了课程目标,调动了教师继续开展活动的积极性;同时学生从内心认可了实践活动,强化了学习的兴趣。

3)评价主体多位化。评价主体不只是教师,也包括学生或学习小组、家长等,要自评与他评相结合[6]。教师可在学校内设计作业评比展板,或建立活动微信群;将学生的活动报告或感想进行公开展示,让学生在作业互评中相互学习,取长补短,促进所有学生的成长与进步。

研究性学习可促进学生学习方式的转变,变被动学习为主动学习,培养学生的理性思维、提升科学探究能力,这对于生物学核心素养的形成具有非常重要的作用。研究性学习活动构建了一种理论知识联系生活实践的课程体系,创设了一种理解和应用知识的学习情境,为今后选考生物学及有志从事生命科学研究的学生提供实践机会,帮助学生确定未来的发展方向。