生态系统服务价值评估的研究*

刘 鹏 张 立

(北京师范大学生命科学学院 生物多样性与生态工程教育部重点实验室 北京 100875)

20年前,Daily[1]和Costanza 等[2]发表了2 篇关于生态系统服务的代表作。前者主编的著作介绍了生态系统服务的定义、历史、评估、案例等方面的内容,而后者在Nature杂志的论文则首次估算了全球生态系统服务的市场价值。自此以后,关于生态系统服务价值的研究在国内、外迅速开展,目前已经成为生态学研究的一个热点。本文综述了生态系统服务价值评估的基本理论和方法,展望未来研究的方向,希望让更多读者了解生态系统服务价值的概念和应用,同时促进管理者和决策者在实际工作中注重生态系统服务价值的应用。

1 生态系统服务定义

1970年,生态系统服务(ecosystem service,ES)的概念首次由SCEP(study of critical environmental problems,关键环境问题研究小组)在《人类对全球环境的影响报告》中提出。生态系统服务是指人类从生态系统的运行过程中获取的福利[3]。给人类带来福利的生态系统也常常被描述为“自然资本”(natural capital)。一般情况下,资本是指存在于某个时期的物品存量,包括了自然资本、制造资本、人力资本、社会资本。自然资本是指不需要人类活动就已经存在于自然系统中的产品,例如木材、金属。若要将这类资本的价值实现,即产生生态系统服务,则需要其他3 类资本的流动。例如,渔业资源属于自然资本,想要将其转变为人类的利益,就需要制造资本(渔船、渔具)、人力资本(渔民和捕鱼知识)和社会资本(渔业相关机构和渔业文化)[4]。

根据千年生态系统评估项目中的定义,生态系统服务可分为4 类,包括供给服务、调节服务、文化服务、支撑服务[3]。供给服务是指生产食物、木材、纤维及其他产品的服务。其价值通常可在经济活动中得到体现,是容易被货币化的价值。调节服务是对整个生态系统的某些方面进行调节,例如水质调节、疾病调节、风暴调节、虫害控制、气候调节和生物传粉调节等。其价值通常不能进入市场,因此很难被货币化,也没有得到足够的重视,但其本身却具有不可替代的重要意义。文化服务是指那些对人类具有娱乐价值、美学价值、科研价值、宗教价值等文化价值的服务。在文化服务中,有一部分服务已经流入市场,例如旅游、文化产品等,但也有一部分仍难以量化,常被人们忽视,例如美学价值、宗教价值等。支撑服务指维持生态系统基本过程和功能的服务,例如土壤的形成,碳元素的固定,为动、植物提供栖息地等。这部分服务通常不会直接影响人类的福祉,但却可维持其他3 类生态系统服务的正常运行。

在科学研究中,国内、外学者也从不同角度对生态系统服务进行了分类。例如Costanza 等[2]在进行全球生态系统服务评估时,按照功能将其分为17 个小类,包括气体调节、气候调节、干扰调节、水调节、水供给、控制侵蚀与土壤保持、土壤形成、养分循环、废物处理、传粉、生物控制、避难所、食物供给、原材料、基因资源、娱乐、文化。De Groot 等[5]提出了生态系统功能、物品、服务的分类和评价框架,将生态系统服务分为四大类23个小类:调节功能(维持基本生态过程和生命支撑系统,包括气体调节、气候调节、干扰防御、水调节、水供给、土壤保持、土壤形成、营养调节、废物处理、传粉、生物控制);栖息地功能(为野生动植物提供生存环境,包括避难所功能、育幼场功能);生产功能(自然资源的供给,包括食物、原材料、基因资源、药物资源、观赏资源);信息功能(提供认知发展机会,包括美学信息、娱乐、文化和艺术信息、精神和历史信息、科学和教育)。

2 生态系统服务与生物多样性的关系

与生态系统服务一样,生物多样性也具有非常重要的价值,通常可分成直接使用价值、间接使用价值、选择价值、存在价值及遗产价值。由此可见,生态系统服务和生物多样性价值几乎是殊途同归,都强调了生态系统及其要素为人类带来的福祉[6]。

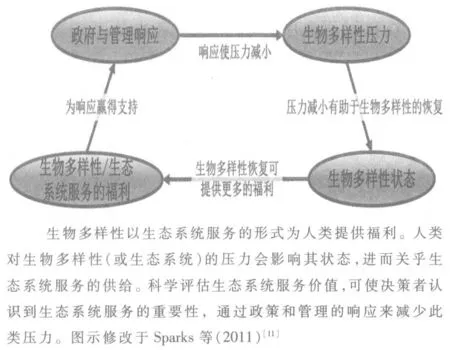

生态系统服务价值常与生物多样性呈现一致的趋势。Worm 等[7]对当地实验、长期区域时间序列和全球渔业数据进行分析,发现海洋生物多样性的丧失正在逐渐削弱其提供食物、保持水质及恢复扰动的能力。Nelson 等[8]发现在不同生态系统服务上得分高的情景在生物多样性上同样得到高分,在积极开发的情景中虽然具有较高的商品生产价值,但生物多样性保护和生态系统的服务水平较低。Maes 等[9]基于欧洲范围的生物多样性、生态系统服务、栖息地的保护状况之间的关系进行了空间评估,发现生物多样性指标和集合生态系统服务供给呈现正相关关系。总的来讲,生态系统服务管理与生物多样性保护具有一致的目标[10],均旨在提供政策和管理指导,以促进生物多样性的恢复(图1)。

图1 生态系统服务(或生物多样性福利)与生物多样性状态、压力及响应之间的关系

但有时生态系统服务与生物多样性的变化并非绝对一致。同一个生态系统中,常存在农业生产相关服务与其他服务之间的矛盾。当农业服务价值升高时,会降低生物多样性,进而降低一系列的其他服务价值。例如,在高强度作业的农田中,野生蜂的数量和多样性极低,不足以为农田提供足够的传粉服务,导致农民将花费大量成本饲养蜜蜂进行传粉。因此,如何权衡这种矛盾是管理者和生态学者的挑战[12-13]。合理的生态系统管理为生态系统服务从权衡向协同的转变提供了机遇。高自然价值(high nature value,HNV)农田是一个成功的案例。该农田具有低强度、低输入、高生物多样性的特点。研究表明,HNV 农田比普通农田为当地特有种提供了更好的栖息环境,鸟类种群具有更高的生长速率,因此适当的低强度农田管理可减缓农田生物多样性的恶化[14]。

3 生态系统服务的价值评估

自地球上人口膨胀之后,人类对生态系统服务及其重要意义缺乏认知,从而导致对自然资源的过度利用和对生态系统的破坏。因此,对生态系统服务的评价,成为目前环境保护和可持续发展研究领域的重要课题,并关乎着人类生存和发展的长远目标[15]。

2001—2005年,由世界各国1 300 多位专家组成的团队进行了千年生态系统评估(the millennium ecosystem assessment),全面分析了当前全球生态系统服务的状态和趋势。2008年,TEEB(the economics of ecosystems and biodiversity,生态系统与生物多样性经济学)也对全球生态系统的服务价值进行了研究和整理,强调了生物多样性丧失和生态系统退化的严峻形势[16],同时也让生态系统服务获得了更广泛的关注。2010年,“世界生物多样性缔约国第10 次会议”(简称COP10)提出了解决生物多样性丧失的20 个目标(“爱知目标”),其中战略目标D 便是提高生物多样性和生态系统带来的福利。近年来,IPBES(the intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem service)在2013年和2017年陆续对该概念进行优化,更加关注人类与自然的关系及互动,认为可提供自然贡献(nature′s contributions to people,NCP)从而影响人类福祉[17]。

1995年,Costanza[2]对全球16 个主要类型生物群系的生态系统服务价值进行了评估,结果显示,全球整个生物圈当时提供的服务价值为33 万亿美元/年,远高于当时全球GDP 总量(18 万亿美元/年)。在此之后,Costanza 等[18]又用同样的方法重新进行了评估,考虑到单位面积价值和土地利用已发生变化,全球生态系统服务价值增加至124.8 万亿美元。

我国科学家从20世纪80年代开始对国内的生态系统服务价值进行评估。第1 次评估来自欧阳志云等[19],研究包含全国陆地生态系统的六大类服务,表明我国陆地生态系统服务价值约为148万亿元/年。陈仲新等[20]再次沿用Costanza等[2]的方法评估了全国1 433 万km2海陆总面积的生态系统服务价值,约为7.8 万亿元/年。谢高地等[21]使用单位面积生态系统价值当量引子的方法,对我国11 类生态系统服务价值进行评估,得到总价值约为38 万亿元/年,并得到空间分布和季节变化规律。同一尺度下生态系统服务价值的评估结果之所以有较大差异,主要是采用了不同的方法,而对不同评估方法的科学性和适用性并没有得到共识。

由于生态系统服务是不能完全进入经济市场流通的,因此无法完全用经济服务和制造资本进行量化。人们很容易忽略这些无法量化的价值,会让这类服务无法得到重视,造成经济和政治决策中的盲区[2]。对生态系统服务价值进行科学评估,不仅能让人类深入了解生态系统带来的福利,为政治决策者提供有效信息,推动生物多样性和生态系统保护工作[22],合理保护和利用地球资源,实现可持续发展,而且可向利益相关者普及保护知识,提高公众的保护意识,促进公众的环保参与。

4 生态系统服务价值评估中存在的困难

生态系统服务价值评估是一件非常复杂的工作,同时具有很大的不确定性。有人认为评价如此无形甚至是无限的价值是不可能也是不明智的。人们能做的就是让评价更为精确,同时了解评价误差的大小。首先,生态系统服务价值的资本化本身就是一个复杂的问题,有的服务已通过市场活动,有的没有通过。例如,珊瑚礁可聚集鱼类并促进其种群增长,其中经济鱼类和商品鱼类的价值在商品市场中有所体现,但珊瑚礁保护生物多样性、丰富娱乐生活等价值就没有在市场中得到体现。其次,生态系统服务的供需关系是一个非线性的关系,即边际价值(marginal value)与服务供给量不呈线性关系,当服务供给量减少到一定程度,服务价值就会增加得更明显[2]。例如,当湿地面积急剧减少时,人们愿意花在湿地旅游上的支出就会快速增加。再次,生态系统资本的存量(stocks)和流量(flows)均能为人类提供服务价值,例如,一片森林可提供木材供给等服务(存量),而妥善管理这片森林便会产生涵养水源和净化空气等服务(流量),但由于很难表述这二者之间的非线性关系,因此评价中常存在二者的混淆和重复计算[15,23]。最后,人们对生态系统服务认知的有限性也限制了评估的全面性和准确性。生态系统服务涉及生态、经济和社会的各个领域,必然会有一些服务价值没有被评估过程所包括,甚至没有被人们认识到[24]。

我国的生态系统服务价值评估还处于起步阶段,很多生态相关管理者甚至还没有接触过此概念。之前大部分的研究集中于一定尺度生态系统的静态价值评估,无法为生态管理提供实际的指导价值。单纯估算某一生态系统的静态价值总量是不重要的,因为现实中不可能兑现所有的价值。因此,更需要评估生态系统服务价值在人类活动和不同管理情况下的动态变化,从而提供决策依据,而不仅仅是“贴标签”式的静态评估[15,25]。例如,2007年乌干达地方政府曾为生产生物能源而计划在马比拉森林保护区进行甘蔗种植,而国际鸟盟(Birdlife International)的当地组织Nature Uganda 通过生态系统服务价值评估,发现马拉比森林在自然保护状态下的经济价值远高于甘蔗种植,从而成功说服当地政府取消了之前的决定[26]。其次,生态系统服务价值评估是一个多学科交叉领域,涉及生态学、经济学、管理学、社会学等多个学科。生态学可区分不同类型的生态系统服务并解释其中的生态过程[15];经济学可解释价值化过程中的经济学问题,并提供科学的价值评估方法;社会学和管理学可帮助解决伦理、民族、问卷调查和政策改进的问题。国内的研究大多仅由生态学或经济学研究者单独参与,并侧重于不同的方面[27-29]。因此,在未来生态系统服务价值评估中应鼓励多学科间的交流与合作,以保证评估的全面性和科学性。

5 生态系统服务价值评估的方法和工具

在生态系统服务价值的评估中,不同学者提出了不同的方法和体系。例如,Farber 等[30]将生态系统的价值评估方法分为2 类:货币化评价方法和非货币化评价方法。从理论基础的角度可将生态系统服务价值评估方法分为能值评估法、价值量评估法、物质量评估法3 类[31-32]。与之类似,谢高地等[33]将其分为经济学评价法、能值评价法、效益转化法。经济学评价法是目前最成熟和最常用的方法,具有多方面的优势和意义。根据价值评价技术的市场基础不同,可将经济学评价法分为3 类:市场基础评估技术、替代市场评估技术及模拟市场评估技术[34]。市场基础评价技术包括市场价值法、费用支出法等;替代市场评估技术包括机会成本法、影子工程法/影子价格法、恢复与防护费用法、享乐价值法等;模拟市场评估技术则包括条件价值法等。但由于生态系统服务功能种类繁多,往往难以定价,其结果与人类对生态系统服务的支付意愿密切相关,具有很强的主观性与不确定性[31]。

基于几种评估方式的理论基础,有关科学家已经建立了诸多生态系统服务价值的评估工具或模型[35]。例如价值转换法(value transfer approach),可将公开的、其他地区的服务价值信息进行调整,使其适用于当前的研究环境,运用在当前的价值评估中。它不需要第一手的实验,非常节约时间和资金成本,但受到所使用的现有数据最准确性的限制,因此需要合理地筛选和使用数据。遥感技术(RS)和地理信息系统技术(GIS)的快速发展也提供了强大的模型评估工具,这类评估大多以物质量的方式呈现生态系统的过程和功能,不仅能解决空间异质性问题,更好地将已有数据应用到当地的实际环境中,而且可根据评估需要进行情景假设,通过计算机模拟完成动态的价值评估[36]。但多数模型对包括旅游、审美等在内的文化服务估算略显不足[32]。

正如之前的论述,生态系统服务价值评估的初衷应为辅助决策。但实际中很多决策者缺少生态系统服务价值相关知识,不能熟悉运用这些方法,限制了自身的决策能力。近年来,越来越多的评估工具和模型将视角放在辅助决策上,将生态系统服务整合到公众或个人部分的决策过程中。其中一些关注全球范围的普适性,而另一些只针对特定研究区域而设计,这些工具和模型在经济学评价方法、时空呈现、生物物理学模型的使用上都有所差异。Bagstad 等[35]对常见的17 种辅助决策的工具和模型进行了分类与描述,从不同指标、尺度、效率和能力进行了一次比较全面的总结和比较。针对不同评估需要,如果可因地制宜地选择、整合并改善已有的评估方法,不仅能降低成本,而且可提高精度和针对性。

6 生态系统服务价值评估的研究展望

目前生态系统服务的概念越来越受到关注,并开始应用于科学研究和保护管理实践中。2017年以“ecosystem services”为标题、摘要或关键词在SCOPUS 数据库的文献搜索结果超过17 000 篇,其中涵盖了从定义、分类到评价,从整合模型到公众参与交流,从研究机构到政策制定等各个方面,而考虑到数据精度和尺度的限制,分散化的数据收集和包括公众的动态情景规划可提高公共理解力和政策实用性,会成为新的研究方向[37]。因此,贴合当地情况(context-specific)的视角、本土知识(indigenous and local knowledge)的应用,公众科学(citizen science)的整合,也都将是未来研究的热点[17,38-39]。

基于价值评估的结果,开展不同服务类型间的关系研究,确定协同和权衡关系,可推进评估结果在规划和管理中的应用。但遗憾的是,我国这方面的研究十分缺乏。其中文化服务经过漫长的传承和发展,成为人类与生态系统关系最紧密的服务类型,虽然不能作出明确的分类和评估,但却在整体的、捆绑价值(bundles)的权衡上具有经验,能为决策者提供重要依据[40]。文化服务的研究关注于人类与自然系统的非物质连接,可帮助保护工作赢得当地更大的利益和支持[41]。在坦桑尼亚,文化价值更有助于保护区边界外森林斑块的保 护[42]。

除此以外,根据土地利用方式和人类福祉以更新和调整目前的当量因子和价值转换系数,通过生态系统服务价值评估指导生态系统服务支付(payment for ecosystem services)的制定和管理,通过学科交流促进生态系统价值核算和生态系统服务价值评估间的交流合作,也都将是未来发展的重要领域[43-44]。在我国,科学评估生态系统的服务价值,也将为自然保护地体系的规划和管理提供科学依据。