中国旅游业资本流动与生产率演化

——基于DSSA方法的结构效应分析

程 玉 杨 勇 刘 震

(华东师范大学工商管理学院,上海 200062)

0 引言

经过新中国成立70年、改革开放40年的成长与发展,我国旅游业目前正处于转型升级的重要时期。2017年党的十九大报告提出全面深化改革要求,在新时代经济社会背景之下,市场在旅游要素的配置中起决定性作用的改革目标直击旅游业发展的结构性痛点。为了加快推动旅游业实现从要素投入增加的粗放型发展模式向要素生产率提高的集约型发展模式转变,促进旅游业提质增效,全国各地区积极开展旅游供给侧改革,提倡全域旅游、乡村旅游、文化旅游等发展路径。然而,基于发展现实且需要回答的问题是:目前我国旅游产业结构能力如何?旅游产业结构变动对生产率增长产生了怎样的影响?采取什么样的举措改善旅游产业结构,并提升其对旅游生产率增长的贡献?

经济学关于生产率增长,讨论比较多的分支主题有两个:一个是讨论生产率增长的发展态势及未来的变化趋势(李小平,2008);另一个是探寻和验证影响生产率增长的因素,而结构变动被研究者们广泛认为是影响生产率增长的重要因素之一(Liang et al.,2017)。结构变动不仅体现为经济发展过程的一个基本特征(Montobbio,2002),在与生产率增长的紧密关联中,还表现为一种长期现象(Baumol et al.,1989)。结构变动过程的实质是将产业结构作为一种资源转换器对各类要素进行优化配置。尽管结构变动对生产率增长的影响已经成为经济学领域一个较为常见的研究主题,但在旅游学体系中关于旅游产业结构变动与生产率增长关系的研究,尤其是有关旅游生产率增长结构效应的定量测度研究还较为少见,缺乏针对我国旅游产业结构能力现状,以及旅游产业结构对生产率增长的促进效用而开展客观评价、规律分析与机理阐释的研究。当前研究现状与我国旅游业发展的现实背景不相匹配,难以对前文就旅游发展实践提出的3个问题给予响应,这一不平衡的理论与实践对接状态需要被打破。

基于上述研究背景,本文做了推进式研究,采用动态偏离-份额分析(Dynamic Shift-Share Analysis,以下简称DSSA)方法(Peneder,2003)及Moore指数(张勇 等,2015),探究2000年—2016年全国及31个省份(不包含港、澳、台)旅游产业结构变动与生产率演化及二者关系,并具体聚焦资本要素流动的结构效应。本文的研究价值在于:一方面,顺应中国旅游业的发展诉求,分析了旅游业现象背后的学理机制,拓展了我国旅游产业结构变动与生产率研究的理论框架;另一方面,本文的研究结论可为中国旅游业结构优化和可持续发展的决策制定提供辅助参考。

1 文献回顾

1.1 旅游业效率与生产率研究

在旅游业效率与生产率这一议题上,随着国内外研究的不断推进,不同的研究主题引发了不同的研究过程与发现:其一,旅游业效率与生产率的测度、分解与评价是一个较为热门的研究领域,且测度方法日益精进(赵磊,2013;宋瑞,2017;查建平等,2018)。其二,旅游细分行业的效率研究主要聚焦于旅游饭店(Kimes,1989;Anderson et al.,1999;Barros et al.,2004)、旅行社(Barros et al.,2006;孙景荣 等,2014)、旅游景区(曹芳东 等,2012)、旅游交通(刘静卜,2011)等行业。其三,旅游业效率与生产率的影响因素主要有经济发展水平、旅游产业结构、科技发展水平、交通便利程度、对外开放程度、旅游产业聚集等(龚艳等,2016;李姝姝等,2017)。不同影响因素通过一定的路径与机制同旅游业效率与生产率发生关联,进而对其产生积极或消极的影响。其四,旅游业效率与生产率表现出时空分异规律,并在演化的不同阶段具备差异化的特征、趋势,受到的发展制衡因素不一(韩瑛等,2019)。其五,对目的地旅游线路产品效率(李鹏等,2008)及旅游企业生产率(耿松涛,2012)的研究则反映了旅游业效率与生产率研究的微观深化视角。此外,考虑环境治理效率的旅游服务效率研究优化了传统效率测度的出发点和落脚点,为低碳旅游服务效率合理评价的可能性及现实运营管理提供新思路(李志勇,2013)。

1.2 结构变动与生产率增长研究

在结构变动与生产率增长这一议题上,国内外经济学界的相关研究较为成熟,而旅游学界对于旅游产业结构变动与生产率增长的研究较少。因此,本文主要从经济学视角切入并开展文献回顾,国内外研究脉络分别如下。

国外对结构变动所伴随的资源配置过程与生产率增长的研究进展可划分为3个阶段。第一阶段的研究工作主要为刻画资源配置与生产率增长的定性关系。著名的“配第-克拉克定理”(Clark,1940)是该阶段的代表性成果,此后库兹涅茨(1985;1989)验证并推进了Clark的研究。Maddison(1952)采用偏离-份额分析(Shift-Share Analysis,简称SSA)方法将资源配置的生产率增长效应从劳动生产率增长率中分离出来,此为第二阶段定量测度生产率增长结构效应的开端。在Maddison(1952)提出的模型基础之上,一些研究者如Massell(1961)、Timmer等(2000)、Stiroh(2002)、Nordhaus(2002)从中间投入再配置、需求结构变化影响等多方面丰富了生产率增长效应的测度体系。随着研究脉络的拓宽,第三阶段的研究工作开启,研究者将宏观、微观视角相结合,研究企业之间的资源再配置与行业及总体生产率变动之间的关系(Baily et al.,2001)。不论是哪个阶段的研究,研究结果均表明资源配置对经济发展及生产率增长存在促进作用。研究对象的产业层次也从三次产业深入到了具体产业内部(Syrquin,1988;钱纳里 等,1989;Fagerberg,2000)。

21世纪后,围绕结构变动与生产率增长关系,国内研究者开始在中国情境下验证由国外研究者提出的“结构红利”假说。根据假说内容(Massell,1961;Fagerberg,2000),由于各行业初始生产率水平存在差异,当投入要素从低初始生产率水平的行业向高初始生产率水平的行业转移时,会对总体生产率的增长产生促进作用,这种促进作用被称为“结构红利”效应。与此相对,也存在“结构负利”假说,即由于各行业生产率增长率存在差异,当投入要素从高生产率增长率的行业向低生产率增长率的行业转移时,会对总体生产率的增长产生抑制作用,这种抑制作用被称为“结构负利”效应。从三次产业到细化层次产业,“结构红利”现象得到了国内研究者的证明。例如:吕铁(2002)研究发现,制造业结构变动对劳动生产率增长存在一定影响。杨勇(2009)通过对旅游业劳动生产率增长率的分解而识别出“结构红利”效应,并以此说明旅游业的发展潜力。查贵勇(2013)指出“结构红利”效应和“结构负利”效应同时存在于上海服务业劳动生产率的增长中,并且“红利”效应强于“负利”效应。刘沛罡等(2018)对比检验了中国高技术产业劳动力和资本的流动情况,揭示了这两种要素在跨行业和跨省区流动中都产生了同向的结构效应,而在跨所有制流动中产生了异向的结构效应,即一个表现为“结构红利”,另一个表现为“结构负利”。此外,李静等(2013)探讨了要素配置扭曲与生产率增长的关系。既有研究从正反两方面揭示了产业结构变动对生产率增长的影响。

1.3 研究述评

通过文献回顾可知,尽管围绕旅游业效率与生产率已经形成了系列研究成果,但是就旅游产业结构变动与生产率增长关系的定量测度而言,仍存在一定的研究空白。经济学领域相关的成熟理论与方法体系为这一问题的解决提供了有益的分析工具与框架,推动旅游产业结构变动与生产率增长关系的深化研究。根据柯布道格拉斯生产函数,资本是旅游业发展赖以支撑的重要投入要素之一,资本流动或再配置对旅游业生产率演化具有不可忽略的效用(魏丽华等,2011)。既有少数研究分析了旅游劳动力流动的生产率增长效应,缺乏对旅游资本流动应有的学术关照。鉴于此,本文以中国旅游业资本流动与生产率演化为研究关注面,探究旅游产业结构变动与生产率演化关系的表现、规律与机理。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 Shift-Share Analysis(SSA)方法

偏离-份额分析(SSA)是分析结构变动对生产率增长影响的一个基本框架(Massell,1961)。SSA基本思想和原理从提出至今,已在国内外研究中被广泛应用,该方法认为总体要素生产率增长是由各部门的要素生产率增长和要素流动两部分引起的。因此,总体要素生产率增长可以被分解为部门生产率增长的贡献和结构变动的贡献,而结构变动的贡献又进一步被分解为静态结构变动效应和动态结构变动效应(Fagerberg,2000)。

根据Fagerberg(2000)和Peneder(2003)的研究,利用SSA方法可将中国旅游业资本生产率增长进行分解,以研究旅游业资本生产率增长的结构变动效应。设KPt为旅游业在t期的总体资本生产率水平,Y t表示旅游业在t期的总产出,Kt表示旅游业在t期的总资本投入,表示旅游行业i在t期的资本生产率水平,表示旅游行业i在t期的资本占比。对应地,所有变量在0期的含义与上述相同。那么,旅游业总体资本生产率可表示为:

对式(1)进行推导和拆解,得到旅游业在t期的总体资本生产率与在0期的总体资本生产率之差,即旅游业总体资本生产率的增长量:

将式(2)两边同时除以KP0,则旅游业总体资本生产率增长率可以被分解为3个不同部分:

式(3)等式右边的第一个部分被称为“静态结构变动效应”,它的含义是在资本生产率水平不变的情况下,资本流向初始时期具有较高资本生产率水平的旅游行业时所导致的旅游业总体生产率增长。如果资本要素从初始时期具有较低资本生产率水平的旅游行业流向了初始时期具有较高资本生产率水平的旅游行业,则该项符号为正,否则符号为负。其中,符号为正的情况视为“结构红利”现象的发生,“结构红利”假说成立,即:

式(3)等式右边的第二个部分被称为“动态结构变动效应”,它的含义是资本要素向资本生产率增长率较高的旅游行业流动时所导致的旅游业总体生产率增长。如果旅游行业的资本要素占比和资本生产率同时增加或者减少,则该项符号为正,反之,较低资本生产率增长率的旅游行业提高了资本占比或较高资本生产率增长率的旅游行业降低了资本占比,则该项符号为负。其中,符号为负的情况视为“结构负利”现象的发生,“结构负利”假说成立,即:

式(3)等式右边的第三个部分被称为“行业内部增长效应”,它的含义是未发生结构变动时,即旅游各行业保持最初资本占比的情况下,旅游行业内部资本生产率增长所导致的总体生产率增长。该部分的增长效应可归功于技术进步和效率提高。

由于SSA方法中基期的选择会影响到结构变动的生产率增长效应(Tang et al.,2004),同时考虑到本文数据的历时跨度较大(2000年—2016年),故采用DSSA方法来测度旅游业的动态结构变动效应。DSSA方法是在SSA方法的基础之上,将上述各公式中的t期和0期改为t期和t-1期,进而被运用到相隔年份的结构效应计算中。

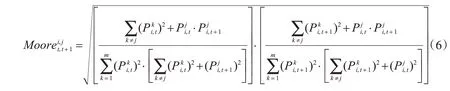

2.1.2 Moore指数

张勇等(2015)对Moore指数做出改进后得到的函数表达式,既纳入了对产业结构高级化历史趋势和一般规律性的考虑,同时又能够将不同地区及不同发展阶段之间的差异性刻画出来。因此,采用该Moore指数函数测度旅游产业结构变迁,能够符合本文对31个省份旅游业发展的差异性及各省份旅游业发展历时差异性探究的目的。Moore指数测算的是旅游业由t期向t+1期变迁的程度,而DSSA测算的是旅游业t+1期相对于t期的生产率增长率及其结构效应和部门内增长效应的分解项。通过对相邻年份旅游产业结构变迁水平、资本生产率增长率、结构变动效应等变量或指标之间的对比分析,可进一步揭示旅游产业结构变迁与生产率增长之间的关系规律。

进而,地区i旅游业由t期向t+1期发生的产业结构变迁程度值大小为:

2.2 数据来源与说明

为解决研究问题并达到研究目标,同时考虑数据的可比性,本文选取2000年之后的旅游业相关数据开展结构变动与生产率演化的研究①随着1999年“黄金周”制度的建立,2001年《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》的推进,中国旅游业在满足国内旅游需求的过程中实现了快速发展。不同于前20年,从2000年至今约20年的发展过程中,尽管各省份旅游业市场化速度存在一定差距,但是全国及不同省份旅游业几乎都进入了相对规范的成熟期,旅游市场经济不断发育与完善。。旅游企业是旅游市场的重要主体之一与基本微观单元,不同属性的旅游企业通过相应行业形式组成旅游产业,旅游企业结构则成了旅游产业结构的重要载体和映射(杨勇,2009)。从2000年到2016年,各年份旅游企业营业总收入与旅游业总收入之间的皮尔逊(Pearson)相关系数在0.86以上(回归系数均在5%水平上显著)②限于文章篇幅,未展示全部数据,若读者需要,可联系作者索取。。因此,可以依据旅游企业营业收入数据对旅游业进行分析,用旅游企业相关指标作为旅游业发展的代理变量被视为合理的。2001年—2004年《中国旅游统计年鉴》将旅游企业划分为旅行社、星级饭店、旅游景区(点)、旅游车船公司和其他旅游企业等五类,而2005年—2017年《中国旅游统计年鉴》将旅游企业划分为旅行社、星级饭店、旅游景区(点)和其他旅游企业等四类,为确保历年统计口径的一致性和数据的可获得性,本文仅利用2000年—2016年全国及31个省份旅行社、星级饭店和旅游景区(点)三类旅游企业的相关数据对旅游业展开分析。本文涉及的相关指标主要包括三类旅游企业营业收入、固定资产等,指标数据来源于2001年—2017年《中国旅游统计年鉴》及其副本、《中国统计年鉴》。对应地,年鉴中包括的旅行社企业集合代表旅行社行业,星级饭店企业集合代表星级饭店行业,旅游景区(点)企业集合代表旅游景区(点)行业。本文在计算Moore值时将旅游景区(点)行业、旅行社行业和星级饭店行业分别赋值为j=1、j=2和j=3。

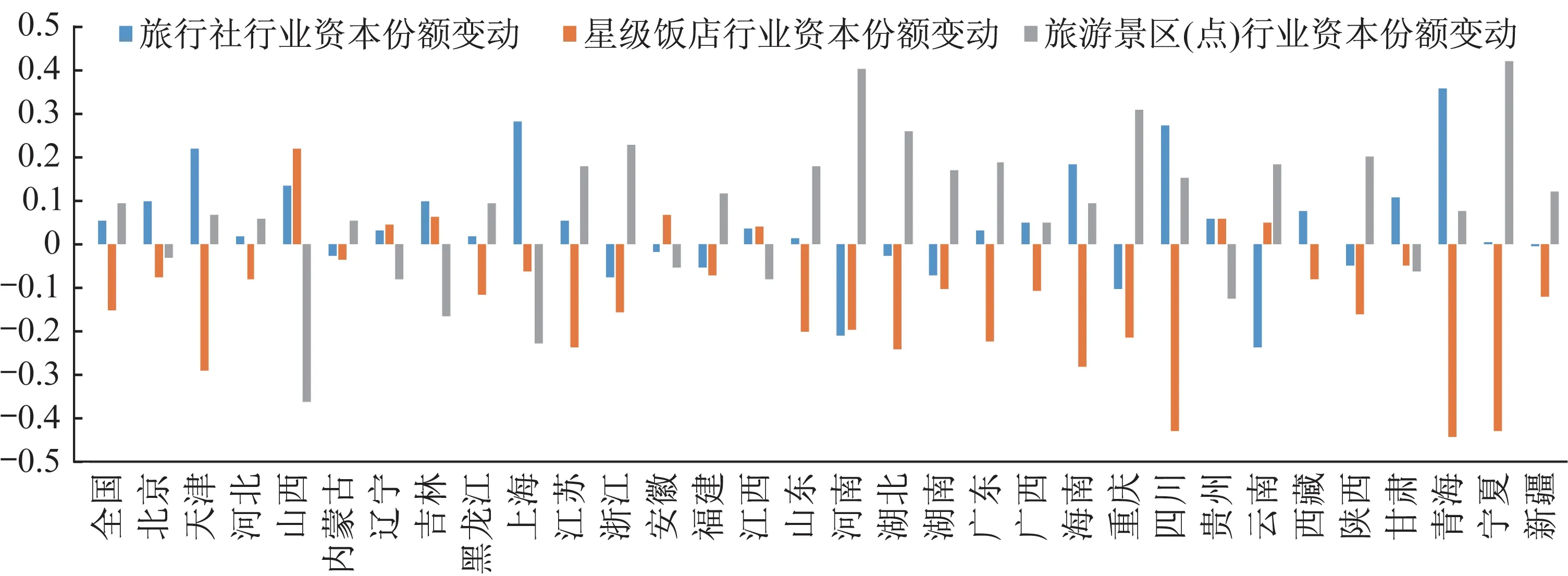

3 中国旅游业结构变动与生产率演化的描述分析

2016年全国及31个省份旅游业资本要素在不同行业之间产生了流动(见图1)。具体来看,就旅行社行业资本份额而言,内蒙古、浙江、安徽、福建、河南等11个省份有所减少,全国及其他20个省份都发生了不同程度的增长;就星级饭店行业资本份额而言,只有山西、辽宁、吉林、安徽、江西、贵州、云南7个省份得到增长,全国及其他24个省份都有所降低;就旅游景区(点)行业资本份额而言,北京、山西、辽宁、吉林、上海等9个省份有所减少,全国及其他22个省份有所增加(见图1)。从16年跨期的资本流动方向来看,全国及超过一半省份旅行社行业资本呈现流入状况,全国及大部分省份星级饭店行业资本呈现流出状况,同时全国及其一半以上省份旅游景区(点)行业资本呈现流入状况。

图1 2016年全国及31个省份旅游各行业资本占比变动情况(以2000年为基期)

2016年全国及31个省份旅游业总体资本生产率也发生了变化,且各省份变化不一。除了河北和河南的旅游业资本生产率变动为负值,全国及其他省份的旅游业资本生产率皆发生了不同幅度的正向增长(见图2)。结合图1和图2可知,随着资本要素在不同旅游行业之间的再配置,全国及各省份旅游业的总体资本生产率同样发生了演化。那么,资本要素的再配置是如何影响总体资本生产率的演化呢?不同地区及不同省份资本生产率增长的结构效应存在怎么样的差异呢?为了在更小的时间尺度上更精准地理解资本生产率增长的结构变动效应,下文运用DSSA方法进行计算和分析,并与运用静态Shift-Share方法得到的结论开展比较。

4 中国旅游业结构变动与生产率演化的量化分析

4.1 资本生产率增长的跨期结构效应

4.1.1 跨期静态结构效应

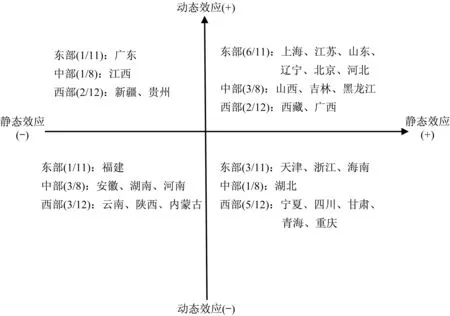

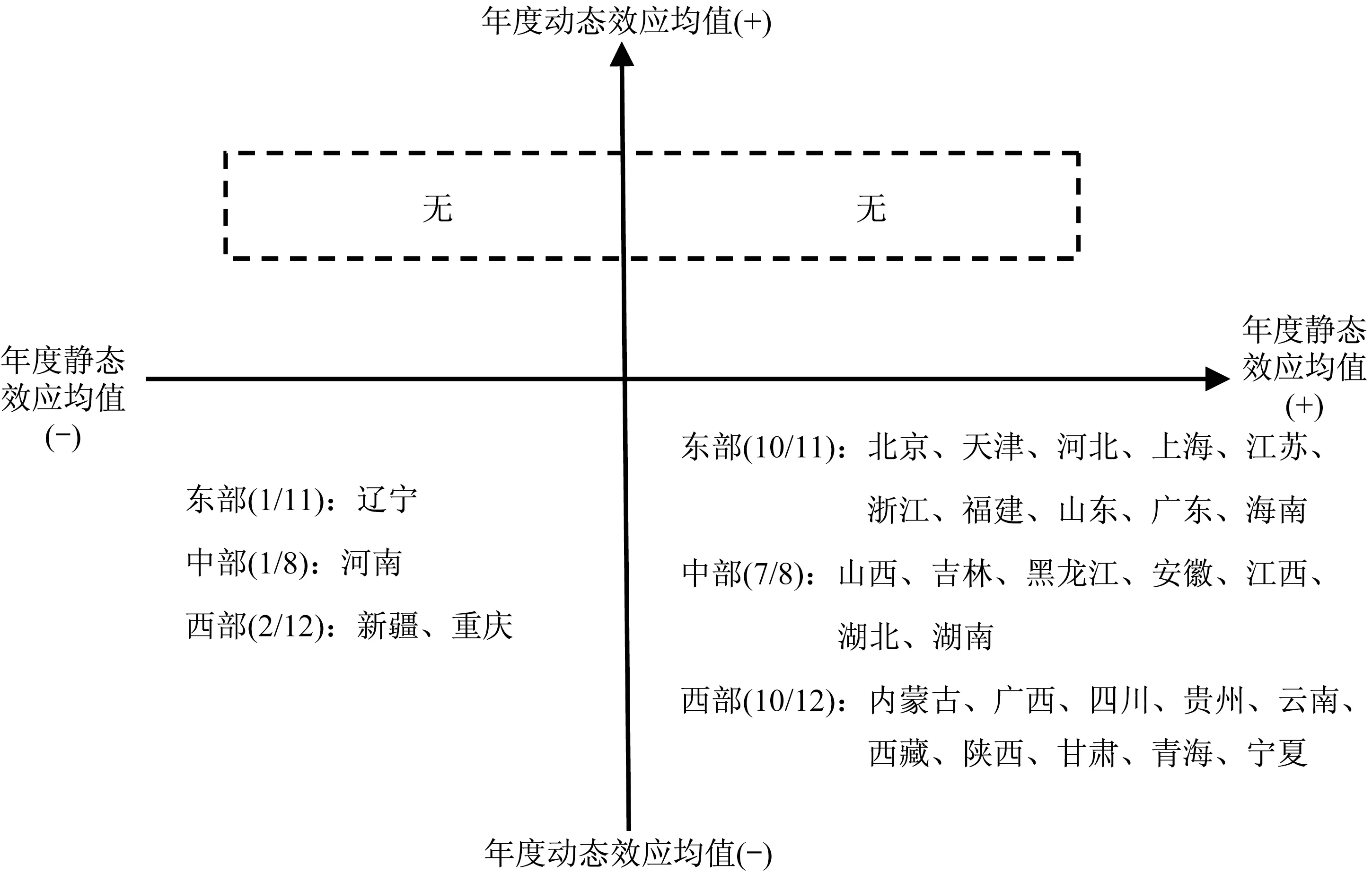

如图3所示,相对于2000年,2016年全国层面出现“结构红利”,其中除了福建、安徽、广东、新疆等11个省份,其他20个省份都出现了“结构红利”。将全国31个省份划归为东部地区、中部地区和西部地区①东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省份;中部地区包括黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南8个省份;西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古12个省份。,各地区省份的结构效应分布情况如图4所示。

图2 2016年全国及31个省份旅游业总体资本生产率增长率情况(以2000年为基期)

图3 2016年全国及31个省份旅游业总体资本生产率增长率的分解(以2000年为基期)

在东部地区,除了福建和广东,其余9个省份均表现出“结构红利”。东部地区经济实力、社会发展水平稳居全国前列,其地理范围覆盖“长三角”经济增长极中的上海、江苏、浙江,以及“京津冀”首都圈中的北京、天津与河北,发达的政治、经济、科技、文化等条件加快旅游市场经济的孕育、成长与成熟,旅游产业素质较高,规则性制度环境下“产业推动型”发展模式促进旅游业效率逐步提高。然而,福建与广东的跨期静态结构效应却不太理想,表现出与其旅游业竞争力位次不相符合的结构能力(杨勇,2007)。一方面缘于福建与广东空间位置比邻,旅游供给及需求市场具有某种程度的相似性与替代性,彼此旅游业发展存在负面“抵消”效应;另一方面是东部沿海城市之间缺乏良好的联动与协调发展机制,不同省份之间难以充分享受到所在旅游圈内旅游龙头城市的辐射与带动作用(秦伟山等,2014)。

在中部地区,仅山西、吉林、黑龙江与湖北出现“结构红利”。消费升级背景下旅游需求“倒逼”旅游供给侧的嬗变与创新,旅游产品内涵不断得到丰富,如文化旅游、温泉滑雪、工业旅游、乡村旅游等特色项目在受消费者欢迎的同时也吸引了越来越多的旅游投资①中国产业信息网.2018年中国旅游行业发展现状及发展前景分析[EB/OL].(2018-02-07)[2019-04-28].http://www.chyxx.com/industry/201802/611897.html.。山西和湖北文化旅游资源丰富,吉林和黑龙江则以冰雪、工业旅游资源著称,这4个省份通过加大旅游投资,加强基础设施建设与旅游开发,为传统旅游业的提升增强了发展动力。相比之下,安徽、江西、湖南与河南因经济发展水平不高、旅游投资较少、旅游资源挖掘不充分、旅游产品缺乏特色等导致旅游经济发展态势不佳,而不佳的发展绩效导致旅游投资与开发效能进一步弱化,如此难以推动资本向初始生产率较高的行业流动而转轨至效益型发展道路(苏建军 等,2017)。

图4 2016年全国31个省份跨期静态效应和跨期动态效应的分布情况

在西部地区,宁夏、四川、重庆等7个省份出现“结构红利”,所占比例高于中部地区,低于东部地区。2000年以来,西部地区不断加快改革开放和社会主义现代化建设,依托政府政策扶持,并凭借独特资源优势吸引了较多投资者的青睐,基础设施及旅游接待设施建设、旅游资源开发等方面取得了较大突破,进而为旅游宣传、旅游接待等工作提供了施展与精进的保障②旅游博览网.西部旅游业悄然进入发展快车道[EB/OL].(2019-06-25)[2020-01-05].http://www.sohu.com/a/322766169_679830.。从图3可以看出,青海、重庆、四川、宁夏、广西等西部省份的静态结构效应值排在全国前列,以这些省份为代表的西部旅游业正处于跨越式发展过程,旅游产业结构能力在不断调整,显示出较大的旅游业发展潜力。当然,西部地区旅游业发展存在空间异质性,新疆、贵州、内蒙古等省份需要加大改善力度以扭转不利的静态结构现状。

4.1.2 跨期动态结构效应

相对于2000年,2016年全国层面未出现“结构负利”,表明我国旅游业经过多年发展,一定程度上已经形成了“结构促发展”效应,从而也对旅游业作为国民经济“战略性支柱”产业的定位起到了验证与支持效用。在省份层面上,有16个省份出现“结构负利”。

在东部地区,福建、天津、浙江、海南出现“结构负利”。“结构负利”的出现意味资本未能流向生产率增长率较高的行业。就天津而言,尽管位于“京津冀”都市圈,但是其旅游资源极品却较少,5A景区数量位于全国31个省份末尾①腾讯网.各省5A旅游景区数量排行:江苏、浙江、广东揽前三,天津包尾[EB/OL].(2019-08-12)[2019-12-04].https://new.qq.com/omn/20190812/20190812A0SR8E00.html.,津味生活、相声戏曲等特色旅游资源优势未被充分挖掘、提炼与整合,且缺乏集聚式目的地产品,由此影响旅游业动态结构能力的改良。浙江虽为长三角富庶的江南水乡,但其旅游资源类型、旅游产品风格等与邻近江苏省存在同质化现象,加之省内各城市之间旅游发展不协调、“旅游+”融合发展体制机制问题有待深入解决等,旅游业仍需继续加强创新与升级(郑胜华等,2003)。海南旅游接待走在全国旅游业改革开放的前列,酒店、宾馆等设施数量众多,但是旅游法治建设较为落后,旅游市场环境缺乏足够的秩序与规范,同时由于旅游业的战略定位与发展规划未能尽早得到清晰把握,旅游营销主题不明确等问题削弱了旅游业发展效率(谢彦君等,2019)。此外,福建既未出现“结构红利”,还出现了“结构负利”,成为东部旅游产业结构能力最差的省份(见图4第三象限),其“结构漏洞”表现为单位资本要素的流动会导致总体资本生产率下跌23%,由于缺乏大规模、多数量、知名品牌的旅游市场主体,旅游产品内容不够多元,旅游商品缺乏特色,旅游规划未能形成“大福建”统筹模式等,整体旅游产业体系不够完善(徐佳萍等,2018)。

在中部地区,安徽、湖南、湖北和河南出现“结构负利”。2016年中部地区获得旅游投资总量仅占全国20.3%②中国网.旅游业投资呈逆势上扬拉动经济增长作用凸显[EB/OL].(2017-05-19)[2019-05-26].http://www.china.com.cn/travel/txt/2017-05/19/content_40852165.htm.,少于东部地区和西部地区,而内部各省份的投资水平参差不齐,旅游业效率呈现较大差异。山西、吉林和黑龙江的静态结构效应与动态结构效应都为正值,良好的产业结构推动旅游业实现效益发展。山西将旅游业明确为非煤炭产业的首选产业,旅游业在省国民经济中处于重要位置,获得了较快发展,而吉林和黑龙江则借助东北老工业基地振兴等政策契机,积极对接“京津冀”,发展地方特色旅游业态,打造了冬季旅游、避暑旅游等品牌产品。与之相反,安徽、湖南和河南的静态结构效应与动态结构效应都为负值,不良的产业结构制约资本生产率的增长,尤其体现在河南,河南恶劣的旅游产业结构严重阻碍资本生产率增长并导致2016年总体资本生产率不升反降。这3个中部省份整体经济欠发达,经济社会发展状况影响旅游业的发展层次,在旅游资源的深度开发与包装、旅游从业人员培训、旅游管理体制改善等方面存在明显不足(万先进等,2007)。

在西部地区,仅新疆、贵州、西藏与广西未出现“结构负利”,其中云南、陕西和内蒙古既未出现“结构红利”,还出现了“结构负利”。由此说明,尽管西部旅游业发展在政策支持与投资催化下有所改观,其落后的经济发展水平、相对偏远的地理区位和相对较差的可达性等仍然束缚区域旅游业发展潜力的释放和旅游效率的提高。纵然四川、甘肃、青海等西部省份的旅游资源颇具地域风情,低下的产业结构配置效率导致旅游资源的比较优势难以转化为竞争优势,从而或强或弱地影响旅游产业化、市场化的进阶式发展。

4.2 资本生产率增长的年度结构效应

4.2.1 年度静态结构效应

2000年—2016年,全国旅游业有9个年份年度静态结构效应为正值,有7个年份年度静态结构效应为负值,代表全国旅游业在过去16年的大部分年份都出现了“结构红利”。同时,以2000年为基期,2016年全国旅游业也出现了跨期“结构红利”,由此说明研究期内我国旅游业静态结构能力的动态发展态势总体较为稳定和积极。2001年《关于进一步加快旅游业发展的通知》树立“大旅游”发展观念,2009年《国务院关于加快发展旅游业的意见》将旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,2013年《中华人民共和国旅游法》诞生,2014年《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》进一步将旅游业确定为现代服务业的重要组成部分,2015年厕所革命热潮掀起,同年供给侧结构性改革启动,2016年《“十三五”全国旅游业发展规划》首次被纳入国务院重点专项规划,全国旅游业在国家战略、政策与方针中汲取转变发展方式、提高结构效能的动力,从(年度)静态结构效应视角可知,产业结构转型升级取得了一定程度的效果。

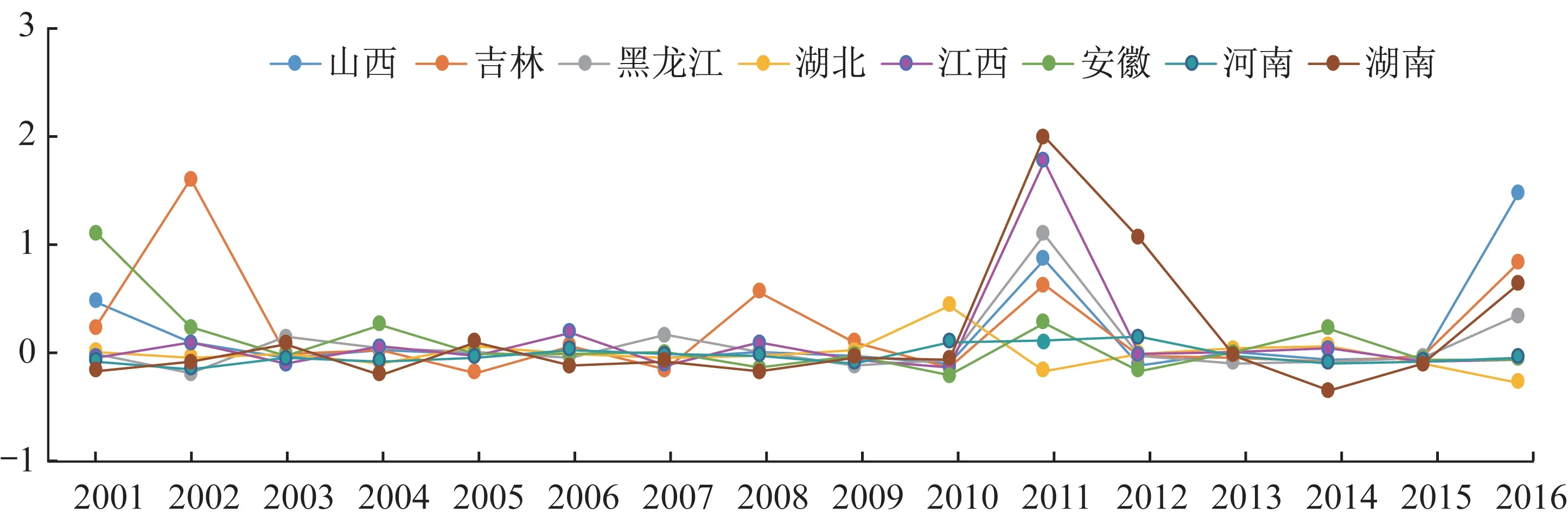

东部、中部和西部地区各省份在旅游业资本生产率增长的年度静态结构效应变迁上具有相似之处。全国大部分省份在2011年取得年度静态结构效应的极大值(见图5-1、图5-2和图5-3)。原因是:一方面,2000年—2011年,全国及各省份旅游业不断在数量扩大式发展模式与质量提升式发展模式之间进行调试,以调整产业结构布局,不能否认的是,前期的规模发展和结构调试为2011年的年度静态结构效应打下了扎实的前提基础。另一方面,2009年中国旅游业的战略支柱地位已确立,此后各省份积极采取促进发展的政策措施,2011年我国也设立了国家旅游日①曾博伟.改革开放40年:中国旅游业发展导向的演变[N].中国旅游报,2018-10-09(3).,但政策效应发挥是有时滞的,某种程度上延迟到2011年获得了第一个发展高峰,凸显了产业结构的转型特征与态势。此外,2010年上海世博会的综合影响力扩散到全国各地,且世博会影响力在全国范围内的空间布局并未完全遵循“距离衰减”规律,这为各省份旅游业发展提供了利好机遇(何欢,2015;吕丽等,2013),这从2011年上海旅游业静态结构效应在所有省份中最高可以窥见一二。

东部、中部和西部地区之间及地区内部不同省份之间在年度静态结构效应上存在差异性:

东部地区旅游业年度静态结构效应总体发展态势较为稳定,伴有阶段性波动,极差最大。东部地区在我国改革开放版图中扮演领头羊的角色,依托发达的经济发展水平、高水平的对外开放度和大力度的改革举措,旅游业精品品牌众多、旅游资源整合配置效率较高、旅游接待服务标准化与人性化并举,整体旅游市场经济较为繁荣,旅游业发展形成了具有全国示范性的“东部经验”与“东部样板”。因此,较之中部和西部地区,东部旅游业静态结构效应的历时演化态势总体最为平稳。虽然福建和广东在2016年并未出现“结构红利”,但是通过16年的动态分析可以判断,福建和广东静态结构效应在2000年—2016年的历时发展过程中呈现积极的发展趋势(见图7)。尽管福建、广东存在资本要素配置紊乱、低效的情况,但是其旅游业发展以较强的经济实力、国家政策等为基础,通过不断提高优质的旅游供给能力,强化基础设施建设,招徕转化客流等途径提升产业结构的转换能力(徐佳萍等,2018;刘焰,2010)。

中部地区旅游业年度静态结构效应总体发展的平稳性最差,波动性介于东部与西部地区之间,极差最小。1992年中央提出加快中西部发展以缩减地区差距的政策要求,然而到1999年,国家正式明确“西部大开发”战略,西部开发成为中西部发展的重点,由此中部落入国家政策倾斜的阴影区,并在某种程度上导致中部地区经济社会发展较为落后。在这一背景之下,旅游业发展速度受到限制。同时,中部地区的区位优势、旅游设施接待能力、旅游市场成熟度等不及东部地区,旅游资源品味不及西部地区抢眼,再加之旅游发展的重视程度欠缺、旅游投资较少等原因,中部地区成为我国旅游业发展效率的“洼地”,这就是为什么其旅游业年度静态结构效应总体发展态势最不平稳。其中,湖南、江西和吉林年度静态结构效应的波动性较强,但是总体走势是积极的,而安徽年度静态结构效应显示出下滑趋向,主要原因是安徽经济发展水平较低,影响了旅游经济绩效,不可忽略的是,其处于长三角的边缘地带,旅游市场拓展、旅游客源获取、旅游产品竞争等方面一定程度受到上海、江苏旅游发展的冲击。

西部地区旅游业年度静态结构效应总体发展的平稳性介于东部与中部地区之间,波动性最大,极差介于东部与中部地区之间。2000年成立的国务院西部开发办,2006年通过的《西部大开发“十一五”规划》,以及其他系列部署规划为西部发展开辟了上升通道。得益于政策、交通基建及产业转型等因素,西部旅游业在“十一五”之后获得了较快发展,重庆、贵州、云南等省份旅游业堪称“爆炸式”增长①和讯网.西部旅游业发展速度惊人,碾压东部!各路文旅资本或大举西进[EB/OL].(2019-04-11)[2019-04-28].http://news.hexun.com/2019-04-11/196788835.html.,因而西部诸省年度静态结构效应的波动性主要体现在2010年之后。如图5-3所示,云南、甘肃、宁夏等省份在2011年、2014年和2016年取得较高的正向静态结构效应值,反映了近些年西部旅游业蓬勃的发展活力。2014年云南取得了西部各省份年度静态结构效应的最大值,这一年第二届中国-南亚博览会暨第二十二届中国昆明进出口商品交易会在昆明国际会展中心举行,云南旅游散客集散中心正式运营,省旅游行业“十五不准”规定出台,进而推动云南在旅游市场促销、旅游市场整治、旅游企业管理、景区景点开发建设等方面取得可喜发展。

图5-1 东部地区各省份资本生产率增长的年度静态结构效应变迁一览

图5-2 中部地区各省份资本生产率增长的年度静态结构效应变迁一览

图5-3 西部地区各省份资本生产率增长的年度静态结构效应变迁一览

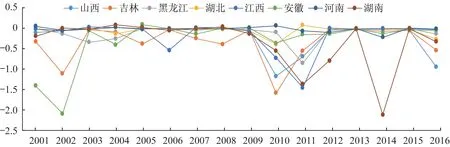

4.2.2 年度动态结构效应

2000年—2016年,全国旅游业有7个年份年度动态结构效应为正值,有9个年份年度动态结构效应为负值,代表全国旅游业在过去16年的大部分年份都出现了“结构负利”。这一现象与年度静态结构效应是相反的,对比说明我国旅游业的静态结构效应优于动态结构效应。

东部、中部和西部地区31个省份表现出普遍性的年度“结构负利”,而从年度动态结构效应均值指标来看,31个省份均为负数(见图7)。对比图4和图7可以发现,虽然上海、江苏、山东、山西、广西等省份,以及广东、江西、新疆等省份的年度动态效应均值为负,但分别位于图4的第一象限和第二象限,说明2016年(基期2000年)跨期未出现“结构负利”。这一结构特征表示,一些东部沿海旅游经济发达的省份,或者是中西部资源特色卓著的省份,其旅游业凭借区域经济优势、区位优势、资源优势、政策优势等分别获得了不同程度的发展,但根据年度动态结构效应均值指标,这些省份的旅游业还远未形成稳定、成熟、完善的结构体系。

换言之,大部分省份在大部分年份的动态结构效应皆为负值(见图6-1、图6-2和图6-3),表明资本要素在较短年限内(如1年)还难以实现在不同资本生产率增长率行业之间的有效流转。旅游产业结构是一个有机、开放的系统,旅游产业结构的合理化是一个动态、渐进的过程,在旅游产业合理化的过程中会自发形成一种“自组织”能力,从发展效率视角来看,旅游产业结构的“自组织”能力决定了旅游业发展的经济效率。当前阶段全国及不同省份旅游业发展面临新的紧迫形势与严峻挑战,随着社会主要矛盾的转变,旅游业在对接、满足人民美好生活需要的过程中显示出了不相适应、不够平衡与不太充分的发展现状,而旅游产业结构问题是关键所在。不完善的旅游产业结构具备典型的僵化形态,呈现出较强的“黏性”,导致资本等要素自动向高效率行业流动的机制受到阻滞,结构转换极其缓慢甚至停止,进而导致产业内不同行业之间的要素得不到有效配置。

图6-1 东部地区各省份资本生产率增长的年度动态结构效应变迁一览

图6-2 中部地区各省份资本生产率增长的年度动态结构效应变迁一览

图6-3 西部地区各省份资本生产率增长的年度动态结构效应变迁一览

图7 2000年—2016年全国31个省份年度静态效应均值和年度动态效应均值的分布情况

实际上,旅游产业结构能力的动态波动与变迁表现符合我国旅游业发展的阶段规律。2000年—2016年正处于我国旅游业快速前进的发展期,以及不断深化改革的转型升级阶段,信息、通信、交通等科技革命深刻影响了现代旅游业的发展格局与模式,“旅游+”的推进不断拓展旅游产业边界并丰富旅游供给内容。一方面,旅行社、星级饭店、旅游景区(点)等传统旅游企业受到新兴旅游产品和业态的“威胁”,如携程、同程、美团旅行等在线旅游代理商(OTA)对线下旅行社的“挤压”,民宿等新型住宿业态对星级饭店的经营冲击,休闲度假综合体等对旅游景区(点)的体验替代,等等。另一方面,伴随(移动)互联网络的广泛普及与旅游消费行为的变迁,在以旅游者需求为中心的产业时代,旅游产业边界不断被拓宽,而旅游产业边界的柔性和动态性特征为资本退出传统旅游行业、进入新兴旅游行业或其他行业提供了先天条件和现实可能。2018年中国国旅宣布退出旅行社而转攻免税店业务①文旅界.中国国旅18.31亿剥离国旅总社聚焦免税业务[EB/OL].(2018-12-26)[2020-01-05].https://news.cncn.net/c_798399.,2019年上航国旅65%股权挂牌出售②新京报.上航国旅65%股权挂牌出售,控制权或将易主[EB/OL].(2019-01-22)[2020-01-05].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623369199146940950&wfr=spider&for=pc.,2019年英国著名老牌托马斯库克旅行社③钱江晚报.英国老牌旅游公司托马斯库克破产,股东复星表示遗憾和失望[EB/OL].(2019-09-24)[2020-01-05].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1645516115047169920&wfr=spider&for=pc.宣告破产等,这些是传统旅游行业受到新业态、新趋势排挤的典型负面案例;相反,绿地集团战略重组并进军包括会展在内的大旅游行业,乌镇从观光旅游小镇转型为度假休闲小镇再升级为文化小镇的发展模式等则是新趋势下传统旅游行业谋求积极转型的典型正面案例。当前我国旅游业正历经“重新洗牌”的过程,传统旅游行业表现出低效率发展现状是旅游产业结构“自组织”化、合理化过程的阶段性与必然性结果。

4.3 全国旅游产业结构变迁与生产率增长的耦合

图8展示了2000年—2016年全国Moore值与资本生产率增长率的发展曲线。全国旅游业由2010年向2011年的结构变迁速度(6.9081)和2010年(相对于2009年)的资本生产率增长速度(1.0382)远高于其他年份,成为两条曲线中的最高点。从产业结构与旅游业发展效率视角共同揭示了一个事实,即全国旅游业在2010年取得研究期内最为“辉煌”的产业增长绩效。这一事实的直观反映是2010年全国营业收入较之2009年全国营业收入的增幅远高于2010年全国资本投入较之2009年全国资本投入的增幅。然而,从更深层次的原因来看,2010年是全面贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》的第一年,是“2010全国旅游服务质量提升年”,还是《旅行社条例》实施的一周年。此外,第十届世界旅游大会在北京召开,第二届中国旅游产业节在天津举办,世博会在上海举办,十六届亚洲运动会在广州举办,第二届中国国际旅游商品博览会在义乌召开等,该年从客流引入与接待、市场秩序维护、旅游服务能级提升、区域旅游联盟建立等旅游供给链条的各个环节共同发力,推动全国旅游业实现高效增长。

图8 2000年—2016年全国旅游业资本生产率增长率和结构变迁速度的协同发展

如图8所示,全国Moore值与资本生产率增长率的线性拟合趋势几乎一致,说明两者存在一定程度的耦合关系。我国旅游产业结构优化是一个合理化与高级化的过程,合理化对应于产业结构的“转型”过程,而高级化对应于产业结构的“升级”过程,合理化与高级化共存共促、相互影响。随着对外开放和深化改革的不断推进,我国旅游业构建了涵盖吃、住、行、游、购、娱等要素在内的产业框架及体系,进入新时代,则更加强调品质、品牌与集约发展。在科技兴旅、人才强旅、厕所革命、旅游供给侧改革、全域旅游战略等国家战略方针的实施中,旅游市场经济活力不断增强,旅游产业结构阶段性合理化程度不断提高,在阶段性演进之间推进产业结构升级,进而提高产业结构的资源转换效率和质量,增强旅游产业的聚合效应,促进旅游经济协调持续增长。同时旅游经济增长为产业结构优化升级提供了坚实的支撑作用,并实现旅游产业结构优化升级与旅游经济增长的良性循环。

5 结论与建议

5.1 研究结论

在我国旅游业转型升级的背景之下,旅游产业结构能力成为衡量转型升级效果的核心指标之一,同时也是转型升级的重要实现抓手。本文从旅游产业结构变动的生产率增长效应视角切入,为全国及不同省份旅游产业结构变动与生产率演化及其关系提供了实证分析的理论框架与经验证据。具体而言,本文以2000年—2016年全国及31个省份为研究对象,运用DSSA方法对其旅游业资本生产率增长率进行分解,测算全国及不同省份旅游产业结构变动对资本生产率增长的贡献及差异,同时借助Moore指数度量和评价中国旅游业优化升级的变迁态势。主要得到以下结论:

(1)随着资本要素在不同旅游行业之间的再配置,不同省份表现出多样化的旅游业总体资本生产率增长状况,提示各省份在落实旅游供给侧结构性改革的进程中需要“量体裁衣”。

(2)在旅游生产率增长的静态结构效应方面,在研究期内,我国整体旅游产业结构调整初步取得了一定成效。通过对区域异质性的分析得知,东部地区各省份年度静态结构效应的总体发展态势较为稳定,尽管少数省份旅游产业跨期的结构能力并不太理想,其静态结构能力依托东部地区发达的经济社会发展,以及较高的旅游市场化水平而处于调整的纠偏与提升阶段;而中部地区经济发展相对闭塞,旅游市场化水平相对最低,中部省份年度静态结构能力总体发展态势的平稳性相对最差,内部各省份之间的静态结构效应差异较大,这与王永刚(2012)关于中部省份旅游业发展水平较不均衡的研究发现相一致,中部地区亟须大力推进旅游业提档升级工作;西部地区在大开发背景下旅游经济崛起,西部地区各省份年度静态结构效应总体发展态势的平稳性介于东部与中部地区之间,在产业政策扶持、投融资催化等作用下,部分省份外显出旅游业深化改革的积极效益。

(3)在旅游生产率增长的动态结构效应方面,伴随旅游消费需求的升级,现代化高科技、新型或新兴业态等在迎合和满足升级跃迁的消费喜好与习惯的同时,对旅行社、星级饭店、旅游景区(点)等传统旅游企业的经营造成了较大的冲击,全国及大部分省份旅游产业在研究期内的年度动态结构效应不甚乐观。虽然一些省份旅游产业的跨期结构性表现尚可,但从长期动态发展态势来看,全国及不同省份旅游业还未形成成熟的高质量结构体系。

(4)尽管各省份旅游业表现出差异化的静态结构能力和动态结构能力,但是随着旅游产业体系的扩充与发展,我国加快转变旅游业发展模式,注重旅游经济的增长品质,并不断提高旅游投入要素的配置效能,全国范围内旅游产业结构优化升级与旅游经济增长在一定程度上形成了良性互动与循环机制。

5.2 对策建议

旅游业通过自身产业结构“自组织”能力的发挥而调整和改变不同行业之间的生产能力配置,缩减低效率行业的比重并增大高效率行业的比重,从而推动旅游业总体资本生产率增长速度的加快。全国旅游产业结构调整及优化取得了一定进展,但不同地区、不同省份之间仍然存在较大的结构能力差距,也都具备进一步提高的空间。针对不同地区旅游产业结构优化升级所处的不同阶段及面临的机遇和挑战:

一方面,需要发挥“结构红利”的促进作用。东部地区各省份在“结构红利”上总体平稳性最好,其次为西部地区,最后为中部地区。东部地区集聚了国内及国际前沿优势资源、区位等条件,西部地区地理位置偏远,自然演化性质较强,政策关注度较高,而中部地区却具有一种对东部的模仿性或邻近的波及效应,发展态势相对最不佳。各地区省份应从旅游产业链的诸方面增强“结构红利”效应,提高资源配置效率与旅游经济效益,在缩小区域发展差距的同时应注意到,中国旅游经济高质量发展的重点治理区域应该放在中部地区①国际在线网.心系革命老区!习近平这样推动中部崛起[EB/OL].(2019-05-27)[2019-05-29].http://news.cri.cn/20190527/63abb7c7-aa55-36fe-6ff7-be9ca338894d.html.。

另一方面,需要改善“结构负利”的阻碍影响。就市场主体而言,全国各地区旅游企业需要抓住互联网等现代技术带来的发展机遇,精准识别旅游者动态需求(杨勇,2019),与时俱进地创新旅游产品及服务,在有效对接旅游需求的过程中跟踪并引领需求,推动旅游供给结构的真正优化和旅游产业发展效率的巨大进步。就政府主体而言,各级政府及旅游行政主管部门可出台相关政策以激活传统旅游市场主体的积极性、主动性和创造力,引导传统行业与新兴主体开展有序、有益的竞合互动,为专业化、特色化、多样化、层次化及协调化的旅游发展态势提供政策保障。

此外,本文研究发现,对于大部分省份而言,行业内部生产率增长效应是总体资本生产率增长的主要来源。因而,重视产业结构变动在提高资本生产率增长率作用的同时,需要看到行业内部生产率增长效应的主导性作用。通过汲取制度红利、技术升级等溢出效应,拓展旅游行业内部资本生产率的增长空间,最终增强总体资本生产率的增长能力。

本文存在以下不足:首先,在研究方法上,采用DSSA方法对旅游业资本生产率增长的结构变动效应进行测度,然而该方法实际上低估了结构变动对生产率增长的影响,因为忽略了行业之间的凡登效应(Timmer et al.,2000);其次,在研究内容上,只关注了资本要素流动对生产率增长的结构影响,未来可同时考虑资本、劳动力、土地等要素再配置与生产率增长之间的关系,并比较不同要素在不同年份对生产率增长的贡献差异,以期探索出我国旅游业发展进程中的其他规律。