旅游具身体验研究进展与展望

樊友猛

(曲阜师范大学历史文化学院,山东曲阜 273165)

0 引言

“具身化”(embodiment)是当代哲学和认知科学等领域中最为活跃的概念之一,它旨在把人的意识结构、行为模式、外在的时空形式、个人言语、意识形态、历史文化等表征和肉化(represent and enflesh)为知觉着和行动着的身体(张震,2015),是将个体意识和社会文化这些具有表征性的系统重新还原到非表征的身体上的努力。人类行为是情境化的,离不开周围环境的影响,同时这种环境也只有运动和感性身体的参与才有意义。因此,具身化是一个包含生物、感知、社会和文化维度的复杂过程,表达了人类有机体与其环境之间的相互关联。

从20世纪90年代开始,旅游者的具身体验进入西方研究视野(Veijola et al.,1994),研究成果日渐丰富,并在近十年间取得快速进展(Agapito et al.,2013;Cohen et al.,2019)。这些研究持有类似的认识论,即感知、情感、认知等建立在活生生的身体之上,旅游者通过身体体验世界,并赋予这种体验以意义。这里的身体既以肉体的生理、物质属性为依托,也受到社会规范、习俗、价值观等因素的影响。迥异于旅游凝视理论暗含的视觉中心主义倾向,旅游具身体验研究将游客的境遇化身体重新还原到现实的旅游情境之中,对于推动旅游体验理论的发展,以及旅游研究的范式转型具有极其重要的意义(Rossetto,2012;樊友猛等,2019)。同时也应看到,由于“具身”概念在哲学理解上的晦涩性,研究者学术背景的多学科性,以及研究主题的分散性等,旅游具身体验领域众多研究成果间的交流互鉴有限,一定程度上影响了其应有潜力的发挥。因此,进行系统的成果梳理与总结,明晰其研究边界与问题域,进而促进理论的整合与提升,显得尤为必要。本文尽可能全面地搜集与整理相关文献,从知识社会学(sociology of knowledge)的角度进行深入的学术史梳理和理论评价,并首次从生理身体和建构身体两大维度将旅游具身体验研究细分为六大领域,最终构建旅游具身体验研究的系统框架。

为明晰立论基础,本文对相关概念作如下说明:文中所涉“身体”,专指旅游者的身体,而非其他群体的身体。作为体验的主体,旅游者的身体具有能动性和反思性,而非仅仅作为规训的对象而存在。因此,旅游营销文本中的身体形象,作为凝视对象的旅游地居民的身体,以及性旅游中的女性服务者的身体等研究不在本文的讨论范围内。考虑到具身理论源于梅洛-庞蒂的现象学思考这一历史现实,需要将身体放置在现象学语境下理解,即并没有一个纯粹客观的身体,也没有一个纯粹主观的意识,必须弃置笛卡尔式的“身体-心灵”“肉体-心智”等二分法,将身体重新还原为一系列“二元论区分的原初综合”(刘胜利,2015)。对于“具身”(embody)、“具身的”(embodied)、“具身化”等概念,可从词源学角度予以理解。在英语中,“em-”作为前缀表示“进入……之中”,与“body”组合,可直译为“进入身体之中”,意味着身体与世界的互动和一体化。在甲骨文中,“具”字的上半部是鼎,下半部是一双手,表示双手捧着盛有食物的器物,传递出人的身体与外物关联、结合的意象。根据以上语义,本文将“旅游具身体验”界定为旅游者经由自我身体与旅游世界发生交互并获得存在意义的过程。

知识社会学作为对知识与其他社会或文化存在的关系的研究(刘文旋,2002),既关注知识分子与社会历史情境的互动,也考察知识群体内部的互动关系(董晨宇,2017),有利于客观揭示知识演进的全貌,为旅游具身体验研究这一跨学科主题的学术史梳理提供了良好的思考性框架。尤其在对不同研究阶段的判定和概括上,本文兼顾宏观的社会思潮、研究者的学科背景所起到的外部性力量,以及代表性学者、研究机构与平台、研究方法与手段等内部性力量的发展。

1 旅游具身体验研究的发展

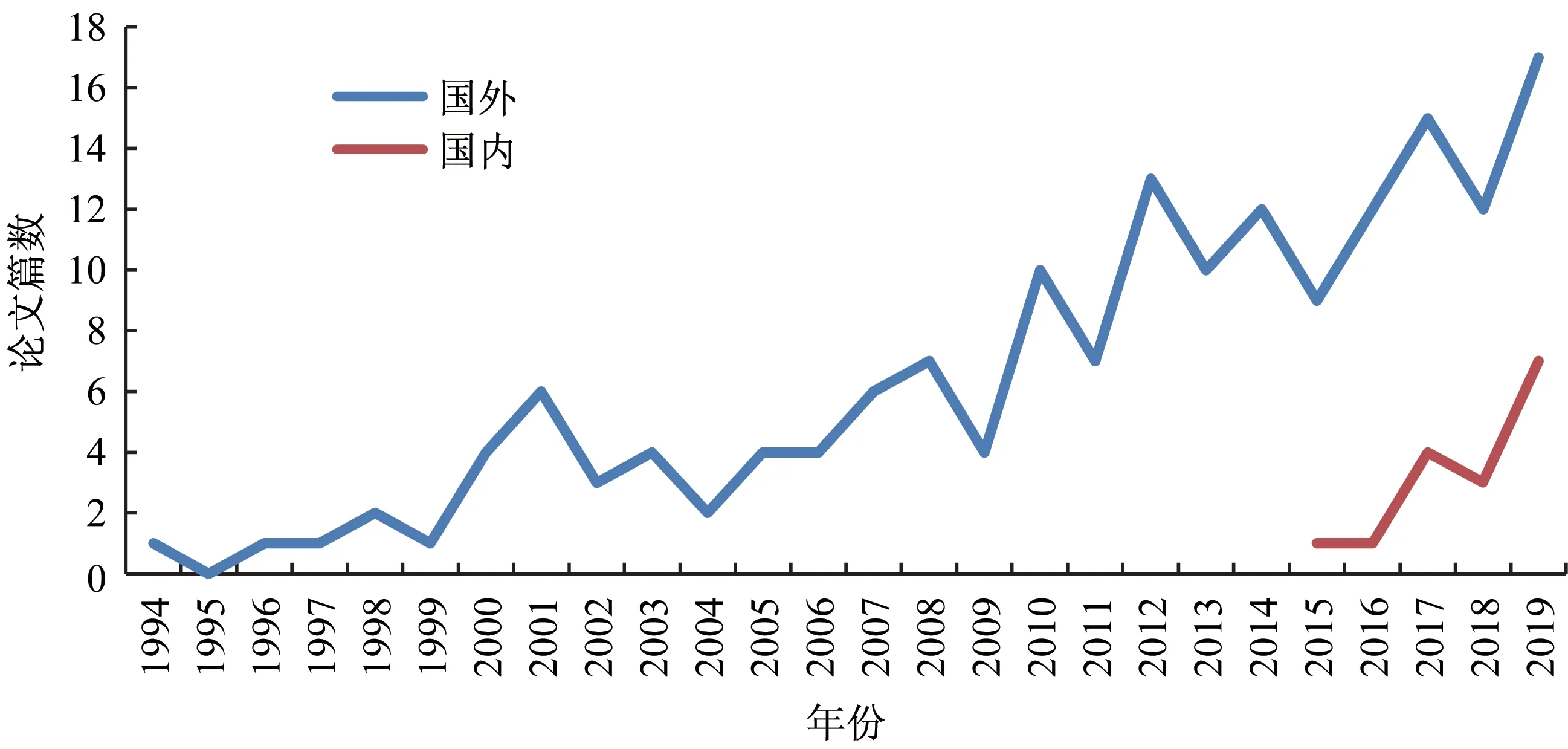

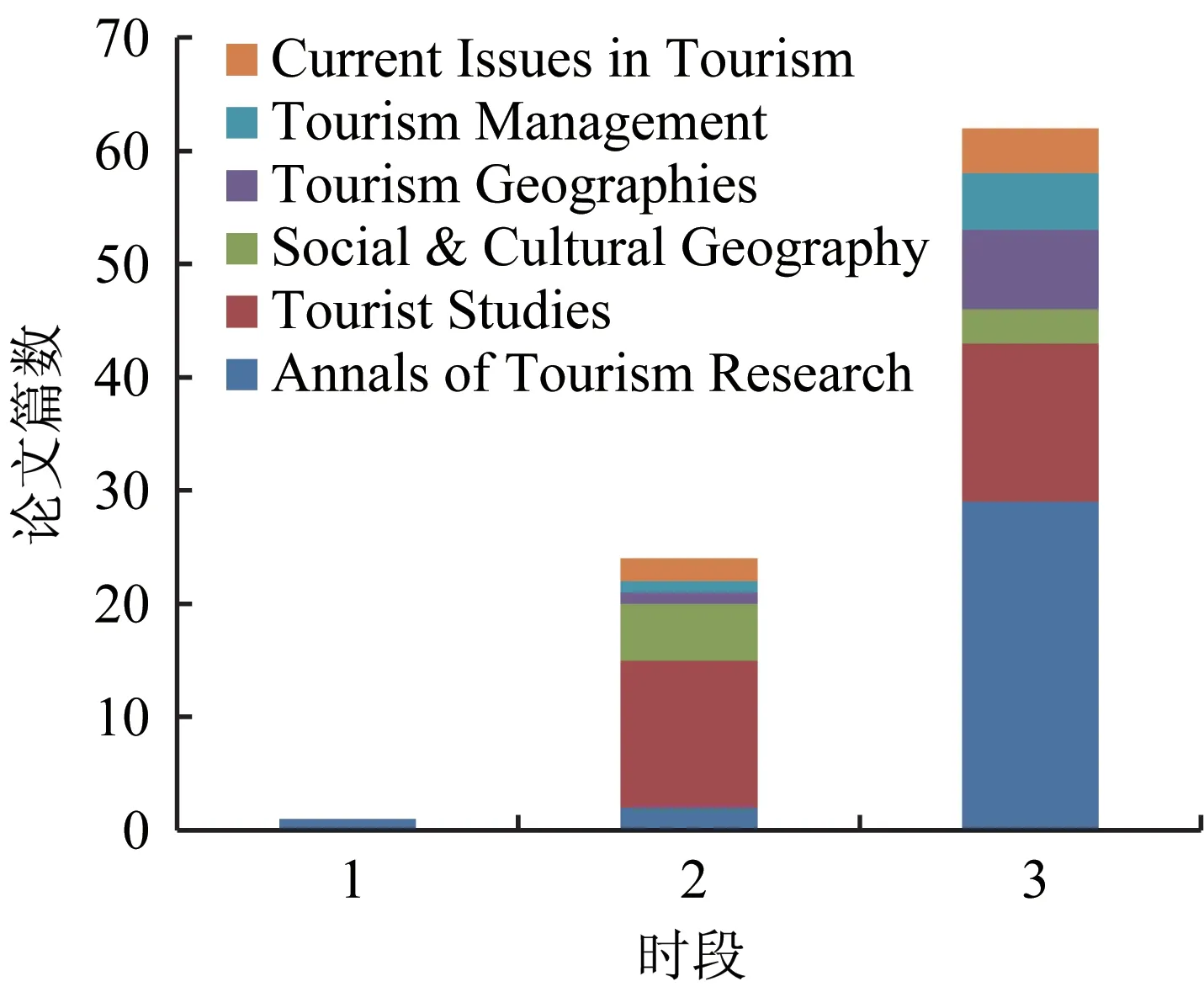

本文选择Web of Science核心合集数据库,以“embodi*”和“touris*”为关键词进行联合检索,通过逐篇阅读确定以旅游具身体验为内容的实质性文献,检索时间为2019年6月1日。2020年1月3日进行再次检索,以更新2019年全年的数据。同时在中国知网以“具身”和“旅游”为关键词进行联合主题检索,并限定数据来源为CSSCI来源期刊。如图1和图2所示,国外对旅游具身体验的研究发端于20世纪90年代中期,至2019年底,共发表论文167篇,近一半发表在《Annals of Tourism Research》(32篇)、《Tourist Studies》(27篇)、《Social &Cultural Geography》(8篇)、《Tourism Geographies》(8篇)、《Tourism Management》(6篇)、《Current Issues in Tourism》(6篇)等六大期刊上。国内相关研究始于2015年,截至2019年底,共发表论文16篇。依据发表文献的数量变化,本文将旅游具身体验研究分为3个阶段:1994年至1999年为第一阶段,每年发表文献0~2篇;2000年至2009年为第二阶段,每年发表文献2~7篇;2010年至今,年均发表文献10篇以上,并呈较快增长态势。

图1 国内外旅游具身体验研究的论文发表情况

图2 国外旅游具身体验研究文献的主要刊载期刊

1.1 酝酿阶段(1994年—1999年)

在很长一段时间内,很少有研究者关注旅游中的身体,随着身体转向思潮的推进,人类学、社会学领域的研究者开始觉察到身体在旅游研究中的缺席。Veijola等(1994)指出,“旅游凝视”并非万能理论,诸如日光浴、跳舞和畅饮等假日活动常以身体体验为中心,旅行的动力可能产生于将身体沉浸于环境中的欲望。这一主张引发了研究者开始对旅游者的身体的感觉性进行解释。Wang(1999)在其关于本真性的经典文章中对旅游的身体性也予以关注,指出海滩上的身体最能体现内在性的存在主义本真:一方面,身体呈放松状态,不受来自自我和社会的规训;另一方面,身体脱离日常的存在状态而进入休闲、消遣、嬉戏状态,从而获得存在意义上的本真体验。在工作中,身体是受自我控制、自我约束及组织操纵的“客体”,相反,在旅游中身体成了“主体”。

虽然身体在旅游体验中的主体性得到一定张扬,但是此时对身体的研究主要是作为反思和批判凝视理论的副产品出现的(Crang,1997),而对于要建立什么样的替代性理论,当事者还未有清晰的打算和一致的方向。一个例证是,Veijola等发表于1994年的经典文献至今被引用571次,但此阶段的引用量仅为17次①数据来自谷歌学术,搜索时间为2020年1月3日。,其对于旅游具身体验研究的元典性意义要在几年之后才得以显现。

1.2 探索阶段(2000年—2009年)

在该阶段,相关研究论文及其他出版物迅速增加。2001年,《Tourist Studies》创刊,明确表示欢迎来自人类学、人文地理学、休闲与文化研究等不同学科以身体为中心的研究(Franklin et al.,2001)。该呼吁在2002年召开的英国地理学协会年会上得到积极响应,会议围绕游客体验的身体与主观性特征形成系列论文,并在《Tourist Studies》2003年第1期以“感觉的旅游”(sensuous tourism)为主题专刊发表。两年后,《Tourist Studies》再出专刊,推出探讨“具身化与性别”的系列文章。2007年出版的《旅游与性别:具身化、感官性和体验》(Tourism and Gender:Embodiment,Sensuality and Experience)一书,所汇集的18篇文献集中从性别差异视角探讨了旅游体验的具身化问题(Pritchard,2007)。

对旅游具身体验进行自觉的理论探索,着力发掘游客具身体验的本质和具体表现,为该阶段的典型特征,并涌现出一批有代表性的研究者:Crouch(2000;2002)和Crouch等(2003)撰写了系列文章,试图恢复构成旅游体验的一系列具身化实践的重要性;Edensor(2001)将“展演”发展为游客具身体验的重要形式;Pons(2003)对“身体-心灵”的二元论进行了反思,采用身体现象学理论,将旅游视为一种实践的和具身化的方式,通过这种方式人们参与世界,创造知识,与物理环境互动;Andrews(2005)甚至明确指出“游客体验的具身本质”(the embodied nature of tourists’experiences)。这些研究者多具有人文地理学背景,更多地吸收了梅洛-庞蒂关于具身化的哲学思考,并受到非表征理论的影响,以质性方法为主,取得较多具有思辨性的理论成果,为接下来更多实证研究的展开打下坚实的基础。

1.3 拓展阶段(2010年至今)

在该阶段,旅游具身体验研究的学术力量更加活跃。首先,专门的学术会议和学术组织开始出现。如旅游与休闲教育联合会(ATLAS)成立了旅游与具身化研究小组(Tourism and Embodiment Research Group),并于2011年11月在利物浦举办了第一次专题会议①ATLAS.ATLAS special interest group tourism and embodiment research group[EB/OL].[2020-02-03]http://www.atlas-euro.org/sig_embodiment/tabid/169/language/en-US/Default.aspx.。在2016年7月召开的世界社会学协会第三届社会学论坛中,“具身化与旅游”也被列为专项研讨主题②ISA.3rd ISA forum of SOCIOLOGY[EB/OL].[2020-02-03].https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram-preliminary/Symposium319.html.。其次,研究阵地从《Tourist Studies》拓展到《Annals of Tourism Research》《Tourism Management》等顶级期刊。旅游学界泰斗级研究者Cohen等(2012)发表评述文章,将“具身化与情感”列为当前和未来旅游研究的七大主题之一。多样化的实证研究文献随之不断涌现(Jensen et al.,2015;O'Regan,2016;Saxena,2018;Wilson et al.,2019)。2019年,《旅游与具身化》(Tourism and Embodiment)一书出版,通过对旅游情境中运动、思维和感觉实践的多案例探讨,集中展示了具身化在理解文化和自我方面所起的重要作用(Palmer et al.,2019)。最后,国内相关研究开始出现。研究者们通过探究具身欲求与文明旅游的关系,徒步旅游者的具身体验,工业旅游中的具身障碍,以及草原旅游者的具身行为,等等,为旅游体验领域贡献了新知识(樊友猛等,2016;谢彦君等,2017;谢彦君等,2018;徐英等,2018)。吴俊等(2018)对具身理论进行了引介。具身视角的量化研究也开始出现(胡明丽等,2019)。

伴随研究领域的拓展,该阶段研究者的学科背景更加多元,旅游心理和营销视角的研究增多。认知神经科学领域中具身认知理论的成熟,人类学中感官民族志方法论的推广,使得对旅游具身体验的表现和程度进行测量成为可能。研究者更强调多种研究方法的综合使用,眼动仪、GIS、人工智能等新兴技术工具与手段获得更多用武之地(王敏 等,2017;Tussyadiah et al.,2018;Flavián et al.,2019;Paananen et al.,2019)。这些新特征使得旅游具身体验研究的知识体快速增长,并进入国内外旅游体验研究的学术中心场域。

总体上看,旅游具身体验研究具有鲜明的多学科性与跨学科性,并从不同时期的社会理论思潮与技术发展中汲取营养,从而由研究者个体的自发性研究转变为学术共同体的自觉性探讨,逐渐形成研究议题不断细化、思辨与实证色彩兼具、质性与量化方法互补的研究态势(见表1)。

2 共通性层面的具身体验

旅游具身体验研究的首要任务在于恢复身体在旅游体验中的核心地位,进而提出具有普遍性的解释理论,因此需要探究旅游具身体验的共通性层面。此类研究通常将游客作为一个类群体看待,考虑不同身体的共性因素与旅游体验的关系,包括身体的感官知觉、躯体运动、行为实践如何影响旅游体验,身体因素如何影响旅游体验中的情绪和认知,以及旅游体验中各种情绪和认知的产生怎样经由身体表现出来,等等。考虑到心理学通常将感觉分为目、耳、鼻、口、肤主导的外部感觉和机体本身的内部感觉两大类(彭聃龄,2012),以及视觉感知在旅游凝视理论推动下获得的独特性,本文将从视觉、其他感官知觉和躯体觉3个方面进行文献评析。

表1 不同阶段旅游具身体验研究特征

2.1 视觉体验

旅游凝视概念最早描述的是游客对东道主的单向凝视,在这个目光“向外”的过程中,游客的反身性意识很难被激发。随着“东道主凝视”“双向凝视”“反向凝视”等概念的提出,旅游凝视演化为从单向过程走向交互式行为的多重凝视系统(孙九霞,2019),游客视觉体验的具身性才逐渐凸显出来。如当游客被观看,其身体及其装扮、行为就成为当地人的景观,此时会激发游客的反身性意识,将目光“向内”进而重新体验自己的身体。

另外,视觉体验并非孤立的感知活动,而是内嵌于整个身体之中。Chronis(2015)对参观葛底斯堡战争遗址这种常见的观光活动进行了敏锐的观察:“顺着导游的指引,游客转动身体,目光转向导游手臂指向的方向。通过这种方式,将相关历史事件固定在跟游客自己身体所处的位置有关系的地理位置之上。现在游客不仅知道‘小圆顶’的存在,他们还能看到它,指出它的位置,走着到达那里,攀爬并站立其上,因此肉体性地证明了它。”这里的凝视伴随着一系列身体动作,已然超越了其原有的静态化和结构性内涵。同样,旅游摄影不再仅仅被视为凝视的表征,而是通过拍摄、回忆和分享活动建立起与所参观的地方的持续连接(Crang,1997)。尤其是游客与景观合影这种行为,乃是游客基于身体的知觉和体验,创造性地运用眼神、表情、动作、声音、语气等各类身体要素与生命表征进行呈现和表达的一种策略(孙信茹等,2019)。事实上,Urry在《旅游凝视》一书中已对具身化议题进行了回应,并承认了凝视的具身与多感觉性本质(Larsen et al.,2011)。

这些研究修正了视觉中心主义带来的弊端,将游客凝视背后所关联的对身体的运用和表达发掘出来。正如Pons(2003)所说:“在进行旅游的过程中,我们不是在表征世界,而是通过我们的身体这一个进入点参与到世界之中。就是说,因为我们处于一个情境化的和具身的实践与互动空间之中,进行旅游的意义和知识便由此构成了。”

2.2 其他感官体验

在视觉体验之外,身体的其他感官体验也进入研究视野。听觉在旅游体验中有重要作用。Waitt等(2010)通过研究节事中的游客体验发现,听是神经的、心理的和文化的过程,倾听的方式对于节日空间的意义和体验的形成具有重要影响。对嗅觉体验的关注由来已久,如Adler(1989)指出,在整个19世纪,空气疗法长期流行,能否获得良好的嗅觉感知成为游客目的地选择中考虑的重要因素。与视觉相比,嗅觉实现了人与环境的直接接触,如芳香可以激起人们对地方的记忆,有助于保持地方感,并且“在建构和维持主要的社会品味的区隔上起到重要作用”(Urry,2000)。对味觉体验的分析经常与嗅觉、视觉等结合在一起,突出表现在食品旅游研究中。通过品尝食物,游客能够获得满足基本需要的支持性体验和身心畅爽的高峰体验(Quan et al.,2004)。而在以美食为主打的乡村旅游地和历史文化街区,“味道”构成游客体验必不可少的部分(Everett,2008)。触觉体验同样为旅游者所重视。Pocock从历史的角度分析了大堡礁旅游体验的变迁,在20世纪早期,人们主要通过皮肤感受热带气候和海洋环境,通过赶海、拾贝等与地方紧密接触。20世纪60年代以后,旅游设施的发展及对环境保护的强调,限制了游客与环境的自然接触,导致了大堡礁地方感的削弱①POCOCK C,2018.Tactile landscape:visitors at the Great Barrier Reef[Z/OL].http://www.sensorystudies.org/sensorial-investigations/test/.。这从反面证明了触觉体验的重要性。

这些研究不再单纯强调地方旅游资源的视觉特征,而是突出其带给人的多感官畅爽及具身的人际互动带来的欢愉,从而由“一饱眼福”升级为“具身在场”。相应地,对多感官体验的揭示促进了旅游“声音景观”(soundscape)(邓志勇 等,2014)、“气味景观”(smellscape)(Dann et al.,2002)、“味道景观”(tastescape)(Everett,2008)、“触觉景观”(touchscape)(Pons,2007)研究的活跃,有力地回应了Porteous(1985)提出的“感觉景观”(sensescape)范畴,对于发掘和塑造不同目的地独特的感官印记(sensory signature)(吕兴洋,2018)具有重要的价值。

2.3 躯体觉体验

躯体觉(somesthetic senses)是指肌肉、关节、内脏和平衡器官产生的感觉,主要包括运动觉(kinesthetic senses)——对身体运动和姿势的感觉,以及平衡觉(vestibular senses)——对平衡、体位和速度的感觉两大类(Coon et al.,2014)。躯体觉与外部的感官感觉相配合,使旅游者真正地“身”临其境,在与旅游世界的遭遇中获得真实和具象的体验。Lewis(2001)对比了冒险旅游和都市生活中的身体形态差异,发现相对于现代生活中以视觉为主导的被动的身体,攀岩中的身体是动觉主导的自主的身体,攀岩旅游者以手脚等躯体动觉体验代替了眼睛的观看之道。运动觉体验在长距离徒步旅游中表现得尤为明显,研究发现,此类游客会主动寻找和享受徒步旅行中的肉体之痛,通过劳累、艰苦、危险、煎熬甚至折磨等痛感体验,体会到强烈的身体实在感(谢彦君等,2017)。身体之苦与精神之乐不仅不相矛盾,还成为一枚硬币的两面。Speier(2019)研究发现,在瑜伽旅行者的具身实践中,保持身体平衡、感受身体内部变化等不仅使机体更加健康,也能够调节情绪、平衡身心。

作为运动、神经与心理的交互机制,人的躯体觉体验存在一定的阈值,表现为由“平缓”到“激烈”的程度变化。一方面,人们倾向于借助旅游逃离“波澜不惊”的日常生活,因此蹦极、漂流、越野、徒步等能带来“激烈”感受的活动受到青睐;另一方面,越来越多的人渴望通过旅游来获得幸福感,因此慢旅行、康养、禅修、正念等能给人“平缓”感受的活动也逐渐流行。面对这些表面上存在较大差异的旅游体验活动,躯体觉为研究者打开了一个有效的整合视角:高山云海间玻璃栈道上的惊呼,空谷幽林中木屋民宿里的小憩,只不过处于“平缓-激烈”感觉谱的不同位置,并无本质上的不同。这为旅游体验本质的探究及体验产品的开发提供了新的思路。

3 差异化层面的具身体验

身体不仅具有生物属性,还受到社会因素的影响,因而旅游具身体验包含自然的和社会的双重进程。基于此,本文将相关研究归为第二种类型:差异化层面的具身体验。主要关注在旅游体验过程中,社会、文化、政治、经济、权力、意识形态等因素怎样对身体进行建构,并经由性别、年龄、种族、阶层、健康程度等显现出来。此类研究着眼于外部因素作用于不同身体而导致的异质性旅游体验。

3.1 性别分异下的具身体验

持女性主义立场的研究者认为,除了生理差别之外,性别还是由社会建构的,性别认同构成旅游具身化体验的重要方面。如女性独行背包客的具身体验常蕴含着安全与刺激之间的张力:一方面试图体验与陌生异性的遭遇带来的兴奋;另一方面又可能因遭到性骚扰而引发恐惧、愤怒等情绪。其初衷虽是通过旅行实现自我发展,却不得不陷入性别认知带来的冲突和矛盾中(Falconer,2011)。与此相对,Small(2016)挖掘了女性在旅游体验中更主动的表现,研究发现,年轻女性对自我身体形象(body image)的感知构成假日体验的重要部分,主要通过自我审视、与同龄女性相比较及接受外界反馈的方式获得,同时指出,由于社会对女性身体形象的标准过于严苛,一定程度上降低了女性度假者获得高峰体验的可能性。

除了女性的旅游体验,研究者也探究了“如何通过旅游成为男人”。男子气概通常意味着阳刚、责任与担当,并被理解为男性身上的固定标签。但研究发现,男性结伴出游时可能通过衣衫不整、过量饮酒等越轨行为消解外界对男子气概的刻板印象。经过这种暂时性的身体失范,其男性气质反而得到了强化(Thurnell-Read,2011)。

可以看出,在对性别与旅游关系的探讨中,具身视角的研究更加注重当事主体的体验,将性、性别、性别气质等视为具体的行动与实践,而不是静态的维度和标签。这些研究吸收了希林(2010)等人积极的身体观,将身体视为持续生成的过程和事件,注意到身体既受到社会系统的塑造,同时又构成了社会关系的基础。因此,关注“身体能做什么”,而不是“身体是什么”(Coffey,2013),才能在身体与社会的复杂关系中锚定身体的能动性,实现旅游体验乃至更广泛的社会活动中的性别公平和正义。

3.2 身体障碍下的具身体验

长久以来,旅游研究关注“完美的身体”,“白皮肤、年轻、苗条、健全的身体”受到优待,不符合这些标准的身体往往被问题化与边缘化(Small et al.,2012)。随着具身思潮的演进,“不完美的身体”逐渐获得更多的出场机会。Small等(2012)调查了40位视觉损伤者的旅游体验,基于具身本体论的概念,探讨了旅游体验的肉体性和社会化建构,如同文中一位受访盲人游客所言,“你看不到埃菲尔铁塔或丝绸之路,但这并不必然意味着你不能体会那里的气氛、文化、食物和语言”。对残障人士的飞机旅行体验研究表明,从规划行程到下飞机的整个旅行链上充满着不友好因素,使残障人士感到比日常生活中更多的焦虑和无助(Darcy,2012)。旅游业和旅游社区要想使残障人士获得高品质的、易接近的旅游体验,必须改变对该群体的刻板印象。

肥胖是导致人身体障碍的另一个典型因素。作为人的“亚健康”状态,肥胖不仅意味着身体负荷的增加,容易引发人与空间之间的紧张关系,还易受到过多偏见的侵扰。当肥胖者以旅游者的身份进入流动的旅游世界时,这些问题被进一步放大。因为大多旅游目的地的服务设施、项目和环境均为“常人”设计,肥胖游客在体验时会遭遇诸多行动上的不便乃至尴尬。而旁人不时投来的异样目光会令肥胖游客反观自己的身体,进一步加重了他们的心理不适(Poria et al.,2017)。该研究提示我们,什么样的身体是标准的,什么样的身体受到歧视,离不开社会的建构,但身体首先应该是作为体验的主体而存在的。

对残障人士及拥有不完美身体的游客具身体验的关注,与女性主义所持有的批判立场一脉相承。一方面,由于身体结构和功能的部分缺失及社会的固有成见,残障人士旅游会面临更多问题,因此具身体验的研究有助于改善残障人士旅游的可进入性(Michopoulou et al.,2015),确保旅游的公平和正义;另一方面,对有缺陷的身体的旅游体验的研究,能够发现在健全身体的体验中容易被忽视的问题(Small et al.,2011),从而客观上推进对旅游具身体验的理论建构。

3.3 身份认同下的具身体验

人们旅游过程中对自我身份的认知及社会认同的建立,不仅受到外在媒介和符号的影响,身体本身也起着重要的作用。1915年,协约国军队登陆土耳其,打响了第一次世界大战中的著名战役——加里波利之战。由澳大利亚和新西兰士兵组成的澳新军团是当时协约军的战斗主力,在此战役中双方都损失惨重。一百年后,加里波利成为旅游景点。Mckay(2013)观察到来自新西兰冲浪俱乐部的成员会自发展示代表本国特色的哈卡战舞。战舞中独特的面部表情、夸张的肢体动作和毛利语的吼叫构成了一场激烈的身体表演,加强了表演者内部的团结与凝聚力,强化了其作为新西兰人的民族认同。正如Hellier-Tinoco(2011)所言:“历史的重量是通过身体感受到的。”

通过具身体验实现身份建构在背包客身上体现得尤为明显。个性化的着装是背包客首选的身体实践策略,以此可以划定自我与他人、个人与社会及新手与老手之间的界限。在此意义上,着装成为一种归属感、自信和权威的证明,也是展示身份、资本和地位的有用工具(O’Regan,2016)。背包客还会借助GPS记录自己的旅行轨迹,并及时通过网络分享。这些轨迹图由抽象的线条与数字构成,其背后却代表着背包客身体移动的成就:不同于其他旅游形式中从一个景点到一个景点的时空跳跃,徒步旅行中的身体可以清晰地定位于连续的时间刻度和空间坐标上,形成一个不间断的时空隧道。它表征着一步一步、脚踏实地的亲身经历,象征着实实在在、须臾不离的历史存在感,因此被看作一场有始有终、升华人生的“通过仪式”(谢彦君等,2017)。因此,旅行轨迹的记录与分享,既是技术的具身化,也是身体的再表征。从布迪厄的“惯习”理论来看,背包客所实行的各种独特的身体实践,既是进行主体性生产与身体性文化资本积累的过程,也是实现群体内外部身份区隔的过程。

民族主义、亚文化乃至宗教信仰等并非抽象的心理表征,而是建立在旅游者与旅游世界之间的具身关系之上。身体作为“媒介”“镜子”与“支点”,将历史、社会与自然的信息传递给旅游者,也让旅游者实现了自我观照。因此,“通过具身的、感觉的展演而不是凝视”(Lles,2006)才能更好地理解旅游及其背后的社会文化意义。这些研究虽是从微观视角切入,却切中了身份、权力、政治等宏观议题,使得旅游者的身体实践和周围环境、社会表征接驳起来。

4 旅游具身体验研究评价

早在2001年,Johnston就判断具身理论“能够为旅游研究提供新的挑战,并带来令人兴奋的可能性”,事实证明果真如此。当然,具身理论在推动旅游体验研究革新的同时,也表现出一些有待反思的突出问题,需要理性分析并做针对性改进。

4.1 研究意义

旅游具身体验研究还原了身体在游客体验中的基础与核心地位。具身体验的共通性层面强调身体对体验的影响,展现的是由内而外的身体;差异化层面关注体验在身体上的反应,展现的是由外而内的身体。但是,身体在这两个层面上表现出的能动性并不是绝对的和固定的,身体的内部因素、外部因素和体验之间是复杂的互动关系。共通性层面构成身体的经线,差异化层面构成身体的纬线,体验中的身体就是这些经纬线的交织定位。旅游体验研究的具身转向产生一系列积极影响:

其一,提升了对旅游体验本质的科学认知。长期以来,现代朝圣、通过仪式、景观阅读等隐喻在对旅游行为的理解中占据主导地位(樊友猛等,2019),这些研究旨在识别旅游体验的独特性,但也体现着传统的身心二元论观点,在强调旅游体验的精神维度的同时湮没了身体的存在意义。而具身视角的研究,通过对感官、感性、情感的释放,以及对社会建构力量的强调,还原了现实中那个意向着、欲望着、周旋着的在世存在(being-in-the-word)的身体,为理解旅游体验本身和旅游世界中错综复杂的社会关系提供了新的可能。

其二,拓展了旅游体验的研究边界。秉持具身理论的研究者主张旅游要重返日常生活(Edensor,2007)。从人的整个生命系统来看,旅游活动属于日常生活的一部分,摆脱不了日常生活所具有的俗常性特征,因此之前不被重视的常规性活动、习惯和行为进入理论的聚光灯之下,通过对游客平凡乃至琐碎的日常体验的关注,旅游具身体验研究开启了旅游的去神圣化过程,有力地推动了旅游研究的日常生活转向。这与当代旅游活动越来越融入日常生活的现实相呼应,更客观地展现了旅游活动所具有的“全景”。

其三,凸显了旅游体验在整个社会系统中的价值。作为对视觉霸权和男权主义的有力回应,旅游具身体验研究继承了批评主义范式的基因,通过将女性身体、“不完美的身体”等推向舞台中央,让旅游中的弱势群体赢得了应有的尊重,有效维护了旅游发展中的公平与正义。

4.2 研究不足

第一,研究过程的规范性和研究成果的系统性有所欠缺。具身理论发源于哲学讨论,也在认知科学等领域获得了较好的实证检验,但在旅游研究的转译和应用中,表现出一定的概念套用倾向,理论建构的内生性不强。加之一部分研究倾向于将“具身化”作为一种既成、既定的研究视角或研究工具,无意于解决旅游具身体验的构成、方式、过程、影响等根本性问题,这使得“具身化”之下的次级范畴体系还未集中凸现出来,影响了理论积累的厚度。

第二,对感官分析思路的过分倚重一定程度上遮蔽了“整体身体”的显现。人对世界的感觉,不仅依靠视听感官和其他感官,而是整个身体向对象世界的全方位敞开。虽然越来越多的研究者认识到,任何一种感官不会与其他感官相分离,而是处于持续的相互联系和张力之中,但对于这个参与旅游的感知、意动的身体,对于体验中“以体去验”的属性,还缺乏更为系统的认识(Matteucci,2014)。这与旅游研究中偏重于感官知觉(sensation and perception),而对感受(feeling)、情绪(emotion)、情感(affect)和认知(recognition)的具身化重视不够有关。

第三,对生理身体和社会身体的交叉研究还比较薄弱。目前对于具身体验的共通性层面和差异化层面所做的独立研究比较充分,但对于两者交叉形成的众多新领域,如不同性别、年龄、健康程度、生活背景的旅游者在感觉、知觉、情绪、认知等方面的具体体验特征,还缺乏应有的学术关注,这对旅游具身体验知识体系的细化和理论的应用有所制约。物质身体和社会建构的身体以复杂而矛盾的方式缠绕在一起,在旅游实践中很难将其分开。Urry(2002)就曾指出:“在身体感觉和由话语与语言调节的社会文化‘感觉景观’之间存在复杂的联系。”当研究单方面依赖于自然主义或建构主义非此即彼的身体观,旅游具身体验的肉身性和社会建构性难以有效整合。

第四,在研究方法上也面临着一些瓶颈。旅游者的身体感受联系着看不见的内心世界,研究者在如何才能准确抓住和呈现这些旅游者的具身体验方面面临不小的挑战。诸如文本、话语等传统分析方法已得到应用,但这些方法容易遗漏旅游主观体验中的默会知识,因此容易引发对其研究效果的质疑(Pons,2003),乃至对研究者主观偏见的批评(Matteucci,2013)。虽然有研究者进行了一些创新性探索,如视觉自传民族志(visual autoethnography)、印象主义故事(impressionistic tales)、随行纪实(go-along)等(Scarles,2010;Jensen et al.,2015;Paananen et al.,2019),但要获得主流研究方法论的认可还需要经过一段时间。

综上可见,当前旅游具身体验研究所遭遇的困境,既有该领域起步较晚、知识积累有限的内部原因,也与外部对其的认知和接受有关。

4.3 改进策略

首先,明确具身理论对于旅游体验研究而言的范式意义。对旅游者具身体验的关注发生于整体的旅游体验理论发展和研究转向之中,其理论意义需要在历时性的学术脉络中予以澄清。因此,迫切需要从范式演进的角度,厘清其与本真性、凝视等理论之间的关系,进而在本体论、认识论和方法论层面做出系统说明,推动后续实证研究的有效展开①具体内容参见樊友猛等(2019)。。

其次,进一步加强和完善核心理论体系。基于既有研究判断(见表2),“遭遇”(encounter)、“栖居”(dwelling)、“展演”(performance)和“实践”(practice)等有望成为旅游具身体验研究的核心范畴。旅游遭遇是由一系列话语、实践和行动者共同生产的流动事件(Gillen et al.,2019),不仅涉及居民与游客等传统的主体,还受到一系列物质性因素的推动(Crouch et al.,2001)。行动主体的多元性,行动者之间关系的暂时性与偶然性,决定了旅游遭遇的丰富性和复杂性。Gillen等(2019)甚至认为:“遭遇是旅游体验的生命线。”“栖居”源自海德格尔的讨论,被视为人类在世存在的方式,沿此思路,Palmer(2017)提出旅游是一种特定的栖居类型,有助于个人思考、感受和理解“人之为人”这一永恒主题。“展演”是指通过行动本身来实践自我、证明自我,具有创造性而非再现世界(希南等,2015)。由是观之,旅游是以身体作为手段,运用各种身体要素、动作和姿态实现更好生存的人的本性的过程(孙信茹等,2019)。“实践”概念扩充了旅游活动的内涵(Marcelo,2016),将人们在旅游地的步行、骑行、潜水、攀岩、进食、睡眠甚至发呆等活动都包括在内。从占用游客的时间比重及刺激游客获得高峰体验的可能性上看,这些活动逐渐超越了单纯的观光行为。综上而言,“遭遇”描述了旅游行为的外向性,旅游者需要运用身体这个界面与景观、他人甚至自我建立关系,展现的是“工具性身体”。而“栖居”则转向人的内在,将旅游体验理解为人们在世存在的一种方式,强调的是“存在性身体”。“展演”概念旨在说明具身行为所具有的类似于语言但又不局限于语言的表达性功能,强调的是“表达性身体”。所有的“实践”都离不开旅游者的身体及其运动,与“具身行为”具有互文性,因此推动的是“主体性身体”的回归。

表2 旅游具身体验研究的核心范畴及代表文献

再次,加强跨学科渗透,推进中西方理论资源的会通。当前研究建立在西方的理论资源支撑之上,而东方世界具有一个别样的身体观。例如:在传统中国人的感知进化中,视觉并不占有绝对优势,相反分别是耳和舌占优居先,并最终确立味觉优先的认知取向,形成中国特有的味觉思想世界(贡华南,2016),以“澄怀味象”为代表的传统思想理念与西方兴起的具身理论产生对话的可能。而且,古代经典中频现的“体道”“体仁”“体物”等词汇标志中国人特有的身体经验方式与行为方式,形成“体认认知”传统(李春青,2017),其与具身理论所强调的体验、存在之领悟、默会认知等存在根本上的契合。我国研究者近期提出的“体性民族志”(彭兆荣,2014)与西方研究者主张的“感官民族志”(张连海,2015)之间的呼应即为一典型案例。有效吸收我国传统理论资源对于推进旅游具身体验研究的纵深性及本土化有所助益。

最后,拓展和完善研究方法。认知科学和人工智能的发展为旅游具身体验的实证研究提供了多样化工具,如认知行为实验、脑电技术、皮肤电解质测试等已得到初步运用(马天,2019),对具身体验的神经、心理机制进行了有效分析。其他学科理论,如时间地理学(Edensor,2010)、图片启发式访谈(Matteucci,2013)、多模态话语分析(张骁鸣,2016)等对于具身体验外在表征的抓取和分析也体现出很大优势。同时也要看到,新技术的优势在于对社会行动的影像、轨迹等客观数据的抓取,对于这些表征背后蕴含的意义及其阐释仍离不开深入的质性分析。只有将具身体验的表征还原到其所依赖的具体情境之中,物理身体和社会身体之间复杂的作用机制才能更有效地揭示出来。

4.4 研究重点

为回应目前相关研究存在的系统性不强等问题,推动其范式意义的显现,未来的研究议题需要进一步拓展和深化:

第一,不同旅游情境下具身体验的类型和特征分析。如节事旅游中活动激发的狂欢体验,宗教旅游中仪式引发的静穆体验,黑色旅游中的敬畏体验,乡村旅游中的新奇体验与怀旧体验,等等,这些不同体验在身体的调动程度,情感能量的积累与释放,以及感觉阈限的持续时间等方面各有特点。

第二,旅游者的身体实践及其内部效应研究。吉登斯(1998)明确指出:“身体不仅仅是我们‘拥有’的物理实体,它也是一个行动系统,一种实践模式。”身体实践构成了旅游者具身体验的基础,也是具身体验的效应得以发挥的凭借。如从旅行方式的角度看,背包、徒步、骑行和自驾等人群已达到一定规模,足以标志特定的旅游类型,其根本原因或在于不同“身体技术”的运用和展现,因为“人首要的和最自然的技术对象与技术手段就是他的身体”(毛斯,2003)。进而言之,不同旅行方式所要求的身体技术各异,进一步推动了不同身体性文化资本的获得,客观上起到构筑群体壁垒和边界的作用,有助于特定群体认同和亚文化的形成。

第三,具身范式下的景观、吸引物和人地关系研究。旅游者的身体类似于细胞的质膜,起到物质交换、能量传递等作用。在这个连通内外的界面,孕育出新型的人地关系议题。Seamon(1980)提出“身体芭蕾”与“地方芭蕾”概念,对人的身体姿势和运动如何作用于时空常规进而影响地方性进行了探讨,其与列斐伏尔节奏分析的理念不谋而合。列斐伏尔指出,节奏正是通过运动在时间和空间中诞生的,身体是节奏的总和(吴宁,2008)。日常生活就是人体、宇宙时空、文化、社会的节奏的交错。“有地方、时间和能量消费相互作用的地方,就有节奏”,节奏形塑对地方的体验,并影响其物质性的持续生成(Edensor,2010)。因此,作为空间的最小单位,人的身体及其具身实践对于地方性的生产和建构起到极为重要的作用。也正是在此意义上,旅游吸引物超越于“地景”(landscape)的概念,表现出更多“感觉景观”的特质。

第四,具身认知观下的旅游地营销和游客管理研究。地方的感受性质决定了旅游目的地形象生产、传播和评价中游客身体的重要地位,但传统的纸媒、电视广告等作为单向度的“脱域”过程,容易将受众的身体感知和情境因素过滤在外。新媒体、虚拟现实等的发展为现实空间和虚拟空间的相互贯穿提供了可能,并通过技术与感觉的连接营造出基于消费者身体的全息体验。在此背景下,旅游目的地营销需要考虑如何将旅游者的身体重新“嵌入”旅游情境之中。与之相关,对游客的管理与服务需要考虑到身体的本体地位,如流量控制不仅考虑环境生态承载力,还需考虑身体舒适度。对于旅游不文明行为的引导与管控也需要建立在游客具身欲求满足的基础之上。特别是在为老年人、儿童、残障人士、肥胖者等弱势群体提供良好旅行体验方面,具身范式下的观照可提供更多有益启示。

旅游具身体验概念以“身体”为起点,旨在强调“活生生的体验”之中蕴含的人与环境之间的双向互动关系:一方面,旅游者如何经由“体物入微”的过程实现对环境的理解;另一方面,外界环境如何通过身体机制实现“缘身而现”。本文列示的研究重点正是在对这种双向关系的考虑中进行的,其与具身范式、核心范畴、理论和方法一起构成了旅游具身体验研究体系,如图3所示。

图3 旅游具身体验研究体系

5 结语

本文从知识社会学的角度对旅游具身体验研究的发展历程、知识分支和学术意义等方面做了尽可能全面的梳理与总结,同时对当前研究遭遇的困难与薄弱环节进行了客观分析,在此基础上对未来的努力方向与研究重点进行了展望。其中,对研究历史三阶段的划定,对研究内容两维度、六领域的划分,以及最终旅游具身体验研究系统框架的建立等,均为本文作者的首次尝试。这些努力连同文中的关键引文、观点评述和研究展望一起,旨在为相关研究者提供启发,从而进一步强化旅游具身体验研究的领域自觉与理论自觉。当然,虽有较为丰富的文献支撑,囿于作者的理解能力和理论视野,一些认识可能有不当之处,也期待以此为契机推动更多的学术探讨。