上海市某医院抑郁症患者自我污名影响下的身份建构研究

杜 楠 费梅苹

华东理工大学社会与公共管理学院,上海,200237

精神疾病是一类病程迁延不断、易复发的疾病[1],常见类型有精神分裂症、抑郁症及双相情感障碍等。世界卫生组织(WHO)(2001)指出,全球有约四分之一人口受精神疾病的困扰,其中抑郁(Depression)是心理失调的主要原因之一。预测到2020年,抑郁症将成为世界范围内仅次于缺血性心脏病的第二大致死和致残原因[2]。然而,大众一直对精神疾病及心理障碍人群表现出恐惧、孤立和歧视,甚至是行为上的迫害。因此,抑郁症患者除忍受病痛外,还承受着公众和自我的多重污名问题[3]。自我污名即某一个体或群体在遭受公众贬损后粘上社会“污点”,进而内化出自我轻视、自我贬低和自我憎恨的倾向[4]。研究证实自我污名会影响抑郁症患者的认知、情绪及行为,更会阻碍治疗、降低治疗效果[5]。去污名问题在治疗过程中不可忽视,早期的干预更是突破这一阻碍的重要环节[6]。本研究通过探讨患者在自我污名影响下的身份建构问题,为促使患者树立合理的疾病认知并接受合适的治疗提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

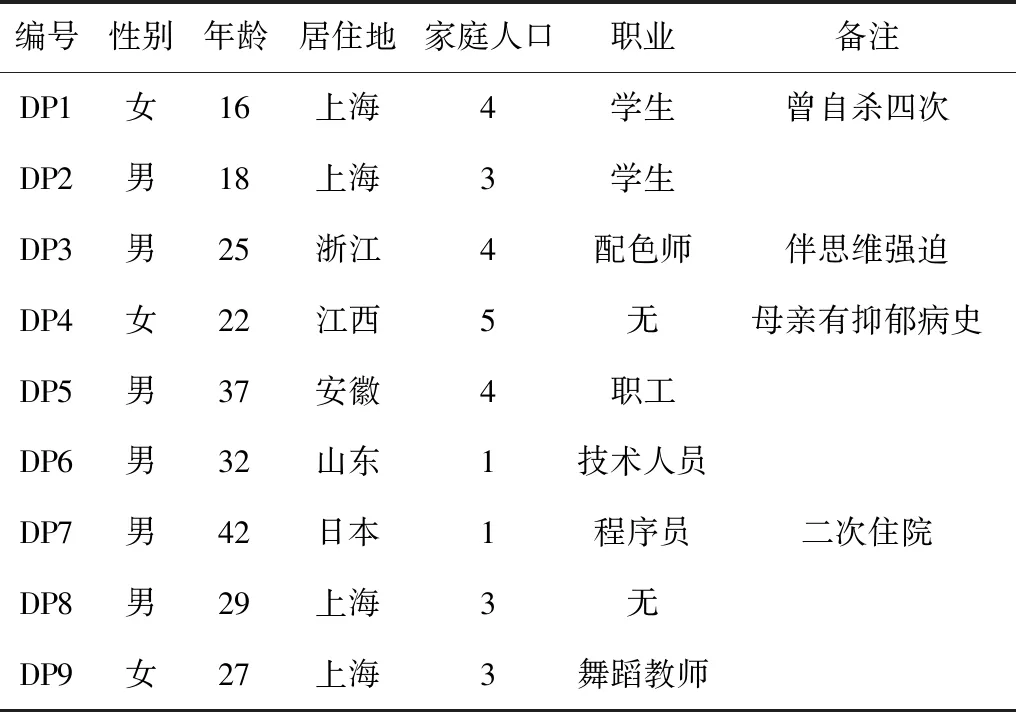

采用目的性抽样法选取上海市某精神卫生中心心境障碍病区9名住院抑郁症患者进行质性研究,对调查对象(编号DP1-DP9)进行半结构式访谈。另外,以“抑郁症污名”为主题的焦点访谈小组(团体治疗)中7名成员提供的信息为补充。

1.2 研究方法

采用质性研究方法,以半结构式访谈及焦点访谈小组的文字叙述为材料,以归纳法为论证步骤。根据研究目的,确定访谈提纲。在解释研究目的、方法及资料保密原则的基础上,知情同意后进行录音和记录,并适时追问。

1.3 统计学方法

使用ATLAS.ti8对访谈资料进行编码、比较以及汇总,对频率最高、重合率较高、异常编码/编码关系以及特殊事件或关键问题进行分析,得出结论。

2 结果

2.1 调查对象一般情况

9名调查对象编号分别为DP1-DP9,基本信息见表1。

表1 调查对象基本信息

2.2 自我污名影响下抑郁症患者的身份建构过程

在认同理论视角下,认同由类化、认同和比较三个基本历程组成,而对自我认同的过程即是对自我身份建构的过程[7]。参照该理论,可将抑郁症患者的身份建构过程总结为生成、觉醒和失调三个阶段。

2.2.1身份生成阶段表现为患者对其身份的逐渐对应。研究发现,“惨”、“耻辱”等字眼出现在多位受访者的表述中。虽其即时性影响并未显露,但此类事件构成了患者对抑郁症的最初印象。这可能是因为公众对抑郁症等精神疾病的污名不仅源于人类本能上对疾病的畏惧,更与社会文化背景相关。且由于部分媒体的传播内容具有片面性和夸大化,使一般患者在确诊前便对抑郁症本身存在负性认知。在发病期,一部分患者会不断将自身症状与认知中的概念进行对比和分析,初步对症状进行怀疑和猜测,直到寻求心理咨询或到精神科就医。此类患者对抑郁症的认识没有过多“他人建构”,而是更多来自于自己的感知和经验,这使其能够更快且自然地接受“抑郁症患者”这一身份,污名的体验感也更弱,治疗依从性更强。

而对于疾病知识相对匮乏的患者,其生活中话语权的拥有者对其病症的看法更会决定患者的疾病应对方式。患者DP3及DP6的家属提出“信佛”、“送到武校”、“到外地就医”等治疗病症的方法,使患者对病症形成负性认知。因此,在身份生成阶段,患者开始在“自我建构”和“他人建构”的基础上进行身份对应。

2.2.2 身份觉醒阶段表现为患者的不安或释然。研究发现,除情绪低落、压抑及无力感等症状外,患者的附带情绪和行为在确诊之后也随之而出,此时身份羁绊表现为自责与思维禁锢。尤其是需要家人投入时间和金钱来长期照顾时,许多患者会产生“拖累别人”、“对不起家人”的想法。而部分患者家属的情感表露及行为支持能够削弱或平复患者的自责心理,为其提供安全感和稳定感。而有些患者同时经历病痛、责怪与彷徨,内心的挣扎更为激烈,更难做到自我接纳。

结果显示,患者DP3和DP4能够将自己的某些“奇怪行为”归结于病症本身,这相对而言是一种积极的心态。这可能是因为在治疗过程中患者会对自我所属的群体身份重新作出判断,发生态度上的转变。部分患者能够对自我身份释然,其中归因转变是一个重要因素。责任推断理论认为疾病产生的可控性和不可控性的归因会影响患者的情感反应和行为反应[8]。当患者认为疾病是源于自己的原因时会认为自己是有责任的,产生的情感反应是自责,行为反应是努力改变现状。当患者认为疾病的产生是由社会、文化或制度等外部原因造成而与自身无关时,会产生愤怒、委屈的情感反应,可能还会出现反抗、报复或消沉应对的行为。

2.2.3 身份失调阶段表现为患者的自卑或自负。研究发现,患者在接受治疗期间,自我污名会与自我认同相互对抗,其心态呈现两种极端。多数患者属自卑导向,认为“精神病人不如正常人”,如患者DP3和DP6认为“不会有任何人想和精神病人谈恋爱”。越发严重的边缘化生存状态会加重污名内化,进而对日后社会生活产生恐惧感。病服上的字母、医院地址等信息被诸多患者看做耻辱的符号,认为大众话语中表达的是“这是脑子有病的人才会来的地方”。这种具体事物的污名效应会以具象的方式加剧自我污名。

同时研究也发现,患者也会出现选择性认同下的自负情结,表现出对自身及对整个抑郁症群体的“自豪感”。患者DP1对抑郁症虽未呈现负性认知,但却对其它精神疾病表现出强烈的偏见,认为“其它精神疾病是人品问题,而抑郁症是智商高的表现”。有研究表明认同的产生一般基于一定的社会情境,是个体在情境中所获得的一种自我的意义[9]。而该患者经常接收诸如“你太聪明,想得太多”,“很多科学家、艺术家都会抑郁”的信息。因此为将自身与其他精神疾病的污名隔离开,患者在与其他患者如精神分裂症、人格障碍患者在病区共同治疗时,会对其产生强烈的蔑视和排斥。但总体而言,无论是产生自卑或是自负情绪,患者一般都会出现逃避和排斥行为,因其在根本上认为自己是不同于常人的,无论是弱于常人或强于常人,继而在社交上都会出现不同程度的障碍。

2.3 身份建构的最终呈现

2.3.1 身份的良性建构表现为患者对其身份的接纳性认同。结果显示部分患者不介意患病和住院经历被披露。他们在困惑或情感缺失等情况出现时会寻求外界的支持并进行积极的信息交流与情感互动,甚至是为他人提供相应的支持。这对其身份建构具有一定的正向作用。这是因为在此过程中,患者恰到好处的自我表露更能够让他人理解自我的感受和经历,受到合乎内心需求的正面反馈和激励,不断调整并逐渐修复受损的社会功能。当患者将自身“异常”常态化,对自我的定位不再局限于“抑郁症患者”而是其他的社会身份,则会以康复者的立场去支持其他处在困境中的人。

2.3.2 身份的常性建构表现为患者对其身份的逃避性认同。结果显示,部分患者会对出院表现出抗拒,希望与外面的世界隔离,寻求病房内独有的安全感。患者DP2将病房称作“远离尘世的理想乡”。戈夫曼在有关污名的研究中,用“自己人”表示与自己同属某种污名类型的人[4]。他们在病区内朝夕相处,有着相同或相似的创伤和治疗经历,对疾病带来的苦痛能够产生共鸣,能够形成同质性的社会支持网络,从中获得情感慰藉。另外,病房的安全感可能来源于病区的相对隐蔽性,患者在其中可以少有顾虑地表达自己真实的情绪和想法。

研究还发现部分患者选择回避。患者DP5习惯于自我隔离来逃避外界伤害,而患者DP9通过伪装“疾病痊愈”去刻意将自我身份“正常化”来进行自我保护。当发现难以改变身边的人对抑郁的污名,他们通过回避交流来缓解身份焦虑。“自我保护意识”是一种积极的心态,能够帮助患者减缓自残自杀的倾向,对疾病本身来说,这种意识的产生是病情好转的信号。但对患者个体而言,并非是完全积极的,因为过度的“自我保护”与“自我封闭”往往会同时出现。

2.3.3 身份的抗拒性建构表现为患者对其身份的抵抗性认同。结果发现患者DP8不承认疾病本身,认为“抑郁症的药就是用副作用来治疗”,通过自建模型判断疾病,否定医学诊断,进行较为自主的身份建构,并且使用一套“强有力”的证据来支撑,使这一概念合理化。患者采用“合理化”的心理应对策略,并继之作出顺从行为。作为自我防御机制的一种,合理化指无意识地用一种似乎有理但实际上站不住脚的理由来为其难以接受的情感、行为或动机辩护,以使其可以接受[10]。在自我污名影响下,当患者反抗负面影响的主观动机难以实现时,则会另外寻找更合理的解释来说服自己,以避免焦虑和痛苦,进而消除自我认同过程中的阻碍。

3 讨论

3.1 自我污名对身份建构的影响

患者感知的污名逐步内化,形成对自我的身份标签,这些标签反过来又是其对自我身份的概括。在污名影响下,患者的自我认同失调,但在治疗过程又不断进行调试,形成最终的身份判断。

3.1.1 污名标签展现出患者获得性身份的生成。患者进入病房生活,从相对开放的社会大环境进入一个较为封闭的治疗环境,对自我身份的关注度会显著高于以往。相对公众对抑郁症的标签如“脆弱”、“叛逆”,对自杀自残行为的标签如“非主流”、“中邪”等,患者内化污名后形成的标签有较大差异。身份标签1,“无能”。作为子女、父母或职业人等社会角色,不能发挥自我角色的作用和价值,因低自我效能感产生的自我标签。身份标签2,“败家子”。住院高昂的花费,使患者深觉自己是家庭的累赘而产生的自我标签。身份标签3,“晦气”。患者因曾发生自杀行为对学校、家庭、公司等带来的负面影响,加之受他人抨击而产生的自我标签。

身份标签展现出患者身份污名感知的演变过程:先赋性身份到获得性身份。症状本身是患者进行负面自我标签的根本,身体机能失调、丧失部分社会功能、经济负担、药物的副作用成为自我标签的缘由,“抑郁症患者”或是“精神病患者”是所有自我标签的核心。也有患者并未出现负面的自我标签,这可能是因为此类患者选择了群体外的人作为比较对象,且比较目标的可达成度较低,也可能具有良好的家庭情感支持或医疗外的辅助治疗,使之能够更快地恢复精神健康和社会功能。

3.1.2 污名的感知变化使患者在认同上进行调试,最终达到对自我的身份判断。

首先,患者在确诊初期,其认同失调表现为对情绪难以控制。个体在疾病的驱使下对自残和自杀行为难以掌控,而大众并不会因对方身患抑郁而停止对自杀者的谴责。患者认为创伤经历和失控行为难以启齿,其自我认同的失调在对疾病模糊认识的阶段就得以呈现。

其次,患者与病友间相互回应和评价的过程是认同调试的过程。个体首先对“自己是谁”做出界定,并通过这一情感支持和信息互动的过程进行自我调整,最终对自己的行为逐渐接纳。

最后,身份判断来源于个体判断自身所属的群体。病友之间共同的情感反应使得患者获得群体归属感,这使属于群体中的个体去抵制群体的污名,维护群体的认同感。不过共同身份下建构出的身份认同并不一定适用于病房外的世界,患者在康复后仍需回归家庭、工作等环境中,这种认同回归到患者原有的人际网络中的合适度还需进一步探索。

3.2 社会工作视角下“去污名”路径的思考

社会工作者的首要任务是让患者树立客观的疾病认知,辅以个案、家庭、团体等干预手段解决具体的污名问题。社工介入难以完全克服公众污名,但可以助其通过减少自我污名来应对公众污名。

3.2.1 个案工作注重价值与行为引导。若患者对疾病的偏差认识程度较深,社工及治疗师可以基于患者目前的情绪、行为表现,针对其认知偏差所导致的情绪及行为障碍,通过认知行为疗法修正其错误认知。长期住院以及多次住院的患者与外界的联系逐渐淡化,社工可引导患者认识到自身优势,调动其自信心,帮助其走出污名的阴影。对于自我身份出现负性建构的康复期患者,社工可以为其开展出院计划个案服务。出院计划应在患者需求表达的基础上,用引导和协助的方式与患者一同制定完成。注重挖掘患者的潜能和优势,使其在“抑郁症患者”的身份外,更关注自身其他积极的社会身份。

3.2.2 家庭干预注重双向介入和互动。患者家属对抑郁症的认知会影响患者治疗的态度。由于患者不同程度的身体机能和社会功能的损害,照顾者会用照顾“不能自理的病人”的方式进行陪护,也有可能削弱其本未受损的社会功能,家属亦会产生负面情绪。社工应了解患者家属的态度、照顾模式及心理状况,介入存在问题的家庭,让家庭成员客观地认识抑郁症及其治疗方式。另外也要给予因亲人患病而产生心理压力及障碍的家属及时的帮助和干预,以强化患者的家庭情感支持。

3.2.3 团体干预注重强化病友支持。病友支持对于患者在缓解压力、自我接纳和自我认同上都有重要作用。患者间分享类似经历并得到回应与情感支持,这对其接纳自己、调整情绪有重要帮助。社工要成为病友间搭建关系的“桥梁”,引导患者

之间建立病友支持。可从共同兴趣入手,开展延续性的小组活动,通过主题的不断深入,让成员获得归属感和认同感。同时,注重培养患者在活动过程中担任“照顾者”的角色,有助于其信心恢复。