改写理论视角下《射雕英雄传》郝玉青英译本研究

韩贤格

(安徽大学 外语学院,安徽 合肥230000)

一、引 言

随着全球化的发展以及我国综合国力的增强,中华文化走向世界的战略吸引了越来越受的关注。近年来,我国文化部在“一带一路”倡议的基础上提出了“一带一路”文化发展行动计划,旨在促进中华文化走出去。中国文化走向世界被认为是国家发展的一个重要组成部分,中国文学作品的翻译及其推广在其中发挥着重要的作用。

武侠文化是中华民族所特有的大众文化,将功夫或武术与多种中国传统文化融为一体,例如宗教、中医、习俗、传奇、典故、道德以及价值观等。金庸作为武侠小说大师,一生创作了15部经典武侠著作,其作品在中国文学史上占有举足轻重的地位。麦克莱霍斯出版社2018年出版了郝玉青(Anna Holmwood)翻译的《射雕英雄传》[1](第一至九回)(以下简称《射雕》),出版一个月内就加印了七版,随后美国、德国、西班牙等国也相继买下了版权。郝玉青译本成功地将金庸武侠小说推向世界,向世人展现了江湖儿女的侠肝义胆、快意恩仇。从勒菲弗尔的改写理论出发,对郝玉青译本和《射雕》[2]原语文本进行比较分析,指出意识形态、诗学以及赞助人对翻译行为的影响与操纵。

二、金庸武侠小说译本研究现状

学术界对金庸武侠小说译本的研究最早起源于香港。1996年在香港岭南大学召开了金庸英译专题研讨会并于次年出版了论文集《武侠小说英译中接受问题》。随后,Olivia Mok从多元理论视角阐述了武侠小说在东、西方的不同境遇,并指出西方的意识形态和诗学影响了武侠小说的翻译策略以及其在西方的译介。[3]2002年,Mok进一步分析了《雪山飞狐》中人名、绰号以及头衔的英译。[4]

大陆对金庸武侠小说的英译研究开始于21世纪初,陈刚以《鹿鼎记》的英译本为例,分析了其中的人名、地名等专有名词的归化翻译,是大陆最早期的金庸译本研究之一。[5]近年来,金庸小说的英译本研究成果逐渐增多,主要集中于探讨译本中归化和异化策略。吴玉光对比分析了金庸小说的英译本,并指出在武侠小说刚进入西方读者视野时,译者应采用以归化为主的翻译策略,适当消除其中的武侠元素;在西方读者对武侠有所了解之后,译者可以转为以异化为主的翻译策略。[6]罗永洲指出金庸小说英译本中归化和异化的取舍取决于译者对文化交融的程度以及读者的接受能力。[7]张金鑫分析了《书剑恩仇录》中译者的主体性,他指出译者的主体性主要受译者的经历、文化背景以及目的语读者的文化背景影响,且译文中大多采用归化的翻译策略来处理文化负载词。[8]但是卢晶晶认为武侠小说的翻译研究不应拘泥于归化、异化之争,明晰化才是武侠小说成功译介的手段。[9]

此外,刘雪岚对比分析了《鹿鼎记》及其英译本,她指出译者在翻译活动中很难摆脱意识形态的影响和制约,从而使得译本文本展现出相异于原文文本的特质。[10]随后,张郑平和丁然从改写理论出发,分析了莫锦屏的《雪山飞狐》译本,并举例说明意识形态、诗学和赞助人等对翻译行为的影响和制约。[11-12]

目前对金庸武侠小说英译本的研究大多集中在探讨小说中文化负载词的翻译问题,如人名、地名、武功招式等,且语料均为《书剑恩仇录》《雪山飞狐》和《鹿鼎记》,《射雕》鲜少有人涉足。以改写理论为基础,分析郝玉青所翻译的《射雕》,尤其是其中文化负载词的处理,旨在为金庸武侠小说翻译研究注入新鲜血液。

三、意识形态、诗学和赞助人对《射雕》译本的操纵

自20世纪以来,各个翻译流派蓬勃发展,涌现出一批优秀的翻译理论家。早间翻译理论大多关注源语和目的语词与词、句与句之间的功能对等。到20世纪70年代,翻译理论开始呈现多元化的发展趋势。直到20世纪90年代,翻译研究领域出现了“文化转向”,苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)和安德烈·勒菲弗尔(André Lefevere)认为翻译理论已经由以词为单位转向以篇章为单位,但是未能超越篇章单位,他们提倡从宏观的文化层面来分析和解读文本,而不是仅仅局限于语言文字层面。[13]这使得翻译研究从语言学理论中抽离出来,转而关注翻译与文化之间的交互作用,认识到文化对翻译的影响和制约。

勒菲弗尔在其著作《翻译、改写以及对文学名声的控制》(Translation,Rewriting and Manipulation of Literary Fame)中提出了“改写”(rewriting)这一概念,主张“翻译即改写”。[14]译者为了使译文符合目的语所在的主流意识形态或者诗学形态,往往会对原作进行一定程度地删减、增补、改写、编辑、编选等加工和调整。改写理论包括三大要素,即意识形态、诗学和赞助人。下面将从这三个方面分析《射雕》译本。

(一)意识形态对《射雕》译本的操纵

意识形态指的是“社会的、政治的思想观念或世界观,它可以是社会的、上层的,也可以是个人的”。[15]一方面,每个社会和文化都有其独特的思维方式、价值观念、历史传统和道德规范等,这就使得源语的社会意识形态与目的语的社会形态之间存在相矛盾、相冲突的地方;另一方面,译者的成长经历、知识背景和心理结构等诸多方面与原文作者不同,致使译者与原文作者的个人意识形态之间也存在出入。因此,翻译行为会受到社会意识形态和个人意识形态的操纵。这种操纵在《射雕》译本中主要体现在武功招式和人名的翻译上。

1.武功招式翻译

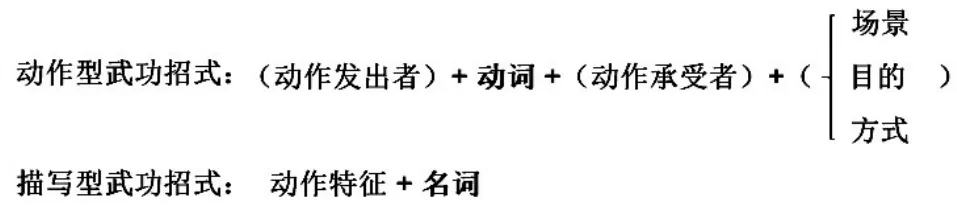

《射雕》第一至九回共出现了69个武功招式,除去4个没有翻译的招式以外,将其余65个武功招数的翻译分为两类(见图1),一是翻译为动作型武功招式(共计39个),二是翻译为描写型武功招式(共计26个)。动作型武功招式是指通过出招时的核心动作来翻译的武功招式,这一类武功招式强调动作性,以动词为核心,如:空手夺白刃Bare Hand Seizes Blade、电照长空Lightning Ignites the Sky、分筋错骨手Split Muscles Lock Bones等。此外,这类武功招式的翻译有时会和场景、目的、方式等组合在一起。

1)场景:白露横江Mist Hangs Over the River

雁落平沙Goose Lands on the Sandy Bank

2)目的:拨云见日Part the Clouds to Reveal the Sun

推窗望月Open the Window to Gaze at the Moon

3)方式:进步提篮Seize the Basket by the Handle

图1 武功招式的翻译

描写型武功招式是指通过一个名词短语或者习语来命名的武功招式,如:兰花拂穴手Orchid Touch、毒沙掌 Poisoned Sand Palms、凤点头 Nodding Phoenix、星落长空Falling Star等,这一类武功招式以名词为核心。

意识形态在武侠小说翻译中起着重要的作用,在翻译具有文化内涵意义的武功招式时,译者即要试图保留其中的文化意义,又要确保目的语读者能够理解和接受。因此,郝玉青在翻译武功招式时,除了采用上述两种翻译方法之外,还考虑到了可能影响目的语读者理解的文化障碍,同时对涉及到意识形态的武功招式进行了适当的调整,以适应目的语读者。

例1:二郎担山 Gentleman’s Cape

“二郎担山”源于中国古典神话。传说在远古时期,天上有十个太阳炙烤着大地,致使寸早不生,河水干涸,民不聊生。二郎神杨戬看到人间惨景,决定为民除害。他先后担起九座大山将九个太阳压在山下,最后只留一个太阳给人间提供温暖和光亮。金庸援引典故来描写武功招式,富含中华文化内涵。但是“二郎担山”出现在激烈的打斗场景中,如果在此时直译或解释典故的话,必然会破坏武打场景的画面感,打乱行文节奏。因此,译者选择删除典故,换成目的语读者所熟悉的“gentleman”。

例2:韦护捧杵式 Protector Skanda Defends Evil

韦护是《封神演义》中的人物,惯用兵器是降魔杵。其人物原型为佛教二十四诸天之一的韦驼天,梵文为Skanda。在中国佛教寺院中,韦驼天大多为身穿甲胄的武将形象,手持金刚杵。在翻译时,郝玉青并没有直接将“韦护”翻译为“Protector Wei”,而是将其还原为梵文中的Skanda,这一处理能够彰显出金庸武侠世界的多元化。此外,“降魔杵”这一意象也并未在译文中出现,译者巧妙地将这一兵器转换为动词短语“Defends Evil”,这既可以防止“降魔杵”这一意象给目的语读者造成理解上的障碍,又能够增强译文的动作性,使得打斗画面活灵活现。

例3:天罡北斗阵法 Plough Formation

天罡北斗阵法由全真派祖师王重阳创立,是全真七子集体抵御敌人的阵法。北斗有七星,在阵法中正是由全真七子坐镇摆出北斗星的形状,马钰、谭处端、刘处玄和丘处机四人组成斗魁,王处一、孙不二和郝大通三人组成斗柄,即天罡。魁柄交汇处是阵法的要害所在,因而在给阵法命名时强调了“天罡”。在中华文化中,一直将北斗七星的形象比喻为勺子或与勺子类似的容器,但是郝玉青在翻译时并没有将其音译为汉语拼音,也没有使用The Big Dipper,而是将北斗七星翻译为plough(犁),并省略了“天罡”。这是因为在一些英语国家,如英国和北爱尔兰,北斗七星被隐喻为耕地的犁。因此,译者选用了“犁”这一意象来翻译北斗星,这更有助于目的语读者理解和想象出这一阵法的形状,提高译文的接受度。

2.人名翻译

无论是在中国还是外国的文学作品中,人名都起着重要的作用,能够映射出一个人物的性格以及命运。目前,对中国文学作品中人名的翻译大多使用拼音,这种翻译方法可以最大限度地保留中国元素,促进中国文化对外传播。但是,使用拼音也同样会阻碍目的语读者的理解。郝玉青在翻译《射雕》中的人名时,并没有全部使用拼音,而是通过适当的改动最大限度地保留了人名中的内涵意义。

《射雕》第一至九回共出现了57个人名。人名的翻译可以分为两类。第一类是完全音译(共计34个),音译又可以细分为两种,一种是汉族和金国人名的音译(共计19个),另一种是蒙古人名的音译(共计15个)。前者是通过汉语拼音翻译为“姓+名”的形式,如郭靖Guo Jing、杨康 Yang Kang、丘处机 Qiu Chuji;而后者则是通过蒙古语的发音方式进行翻译,如铁木真Temujin、华筝Khojin、托雷Tolui等。

第二类是音译与意译相结合(共计23个),可分为两种,一种是普通名词(意译)+姓(拼音),如包惜弱 Charity Bao、段天德Justice Duan;另一种是英语人名+姓(拼音),如韩宝驹 Ryder Han、李萍Lily Li。译者在翻译这些人名时并没有全部使用拼音,因为这些人名中所包含的内涵意义与人物的性格特质或相同或相反,因而作者采用意译的方法或对人名稍作改动,旨在使目的语读者能够更深入地了解人物形象。

例4:包惜弱 Charity Bao

金庸笔下的包惜弱是一位容颜秀美、心慈无比的女子,因她童年时爱惜小动物,不忍杀生,父亲给取名“惜弱”。也正是因为她的慈善之心,救下了金国六王子完颜洪烈,才给郭、杨两家惹来杀身之祸。包惜弱的性格是小说情节发展的关键点之一,因此译者在翻译其名字时并没有使用英语读者所不懂的拼音,而是使用了“charity”这一单词,使得读者更好地了解包惜弱的性格特点和后续的情节发展。

例5:黄蓉 Lotus Huang

黄蓉在小说中以女扮男装的小乞丐形象出现在读者和郭靖面前,起初金庸并未提及她的名字,一直称之为“少年”。直至郭靖询问其姓名,她才说道:“我姓黄,单名一个蓉字。”(第七回 比武招亲)此时,金庸与中国读者分享了一个“秘密”:这个小乞丐是女子,因为“蓉”字偏女性化。但是,郭靖却被蒙在鼓里,他未曾察觉,一方面是因为汉语中有很多同音字,且郭靖在蒙古长大,汉语水平并不是很高;另一方面则是因为郭靖老实、缺乏敏锐的观察力,他不曾想到“女扮男装”。这一情节直接承托出郭靖的憨厚和木讷。

译者在翻译时将“蓉”翻译为“Lotus”,凸显了小乞丐的女子气,使得目的语读者能够猜到黄蓉的性别。随后译者又补译了一句:“Guo Jing did not know what a lotus was and thus could not understand the significance of the revelation”,这一处理使得译文达到了原文“蓉”字发音在汉语中男女莫辨的效果,很好地解释了为何郭靖未能猜出黄蓉的性别。倘若译者将“蓉”译为“Rong”,译文读者则和郭靖一样,认为黄蓉是男性,在看后续情节发展时,也就失去了原文读者看原文时的趣味性。

例6:段天德 Justice Duan

段天德在《射雕》中并非主角,却是非常重要的一个人物。段天德受完颜洪烈之命到牛家村杀人掠妻,后又因其谎言导致焦木大师毙命,随后挟持李萍一路逃到蒙古,李萍历经磨难,逃出魔掌,在荒原上生下了郭靖。段天德的行为直接影响到了郭靖的成长。段天德是宋朝官员,实则是金国的走狗,拿着金国的贿赂欺压宋朝百姓,草菅人命,金庸曾用“下流胚子”形容段天德。然而,段天德在第一回中却说道:“老爷行不改姓,坐不改名,姓段名天德,上天有好生之德的天德。”这一名字充满了讽刺意味,段天德作为一个反派角色,完全站在“道德与正义”的反面。译者在翻译时使用英文单词“justice”,达到了反讽效果。

例7:韩宝驹 Ryder Han

韩宝驹是“江南七怪”之一,号称马王神,原是马贩子,马术超群,相马之术天下无双。韩宝驹这一形象与“马”有着密切的联系,且其名字中的“驹”也彰显了这一点。因此,在翻译时,译者选取了英文名Ryder。Ryder是rider的变体,名字寓意为“骑士”。目的语读者可以通过“Ryder”这一名字更好地将人物与“马”联系在一起。

(二)诗学对《射雕》译本的操纵

诗学包括两个方面,一是文体范畴、象征、场景、人物、技巧等在内的文学工具;二是文学与社会制度之间的关系。诗学传统会影响译者翻译策略的选择。同时,目的语读者的审美以及译者本身的诗学修养也会操纵译者的翻译策略。郝玉青在翻译《射雕》时,即考虑到了原文文本的诗学,又考虑了目的语的诗学特色,下面将从字词、句法和修辞三个层面进行分析。

首先,诗学影响了《射雕》译本中字词层面的翻译。受英语主流诗学以及译者审美追求的影响,郝玉青在翻译时对文中词汇表达做了大量的改写,尤其是文化负载词。

例8:“弟子是江南七侠门下,请教四位大姓高名。”这两句话他学了已久,这时第一次才对人说,危急之中,居然并未忘记,只是把“高姓大名”说得颠倒了。(第六回 悬顶疑阵)

"I am a disciple of the Seven Heroes of the South.And may I ask it is with whom I am conversing?"he managed to stutter.He had been practising such polite phrases for some time now,but this was his first chance to make use of them and his nerves had garbled them.

原文文本中郭靖由于紧张,将“高姓大名”这一成语说颠倒了,变成“大姓高名”。但是,英语语言无法重现“大姓高名”这一“笑点”。因此,译者使用了“stutter、nerves和garble”三个词来体现郭靖的紧张和语无伦次。

其次,诗学影响了《射雕》译本中句法层面的翻译。英汉语言中构句形式大有不同,汉语惯以短句为主,重意合,逻辑关系词使用较少;而英语则偏爱长句,重形合,大量使用逻辑关系词。两种语言在句法上的不同对《射雕》的翻译造成了影响,译者在翻译时往往会打破原文句式,将短句揉合成长句,亦或补译逻辑关系词。

例9:只见红楼画阁,绣户朱门,雕车竞驻,骏马争驰。高柜巨铺,尽陈奇货异物;茶坊酒肆,但见华服珠履。花光满路,箫鼓喧空;金翠耀日,罗绮飘香。只把他这从未见过世面的少年看得眼花缭乱。所见之物,十件中倒有九件不知是什么东西。(第七回 比武招亲)

The streets were lined with decorative redbrick buildings with painted doors,and crowded with ornate carriages. Merchants stacked their storefronts with a multitude of goods,the likes of which Guo Jing had never seen before,as the fragrance of tea leaves wafted into the street.Music hung in the air,colours,sounds and smells overwhelmed him.Guo Jing did not know which way to look.

此处景物描写,文言文味道颇浓,一连12个四字短语,短小精悍,灵活生动。如果直白地将每一个四字短语都单独翻译,则不符合英语的行文习惯。因此,郝玉青将前四个短语翻译成一句话,将其余八个短语与后面两个句子揉合,翻译为两个句子,并省略了“户、酒、服、履”等多个意象,通过简化传递原文的基本信息,使得语言更符合目的语的行文习惯和审美要求。

例10:(郭靖)依着蒙古人习俗,抓起牛肉面饼一把把往口中塞去。正吃得痛快,忽听店门口吵嚷起来(第七回 比武招亲)。

He ate in the manner of the steppes,rolling the meat in the bread and tearing chunks out of it.But his meal was interrupted by the sound of shouting outside.

汉语是意合语言,较少使用逻辑关系词表达句子之间的联系。但是英语是形合语言,常用词汇手段来表明句子之间的逻辑关系。郝玉青在翻译时,在两个句子之间补译了转折关系词“but”,用以点明前后两件事之间的转折关系,使译文满足了英语所要求的清晰、严谨的句间逻辑关系。

最后,诗学影响了《射雕》译本中修辞层面的翻译。文学作品中常包含拟人、比喻、夸张、对偶等修辞手法,这些修辞手法使得文章锦上添花。金庸小说广受欢迎的原因之一就是其中蕴含古典文学之美,一诗一词勾画出江湖的快意恩仇。在翻译时,郝玉青精心处理了原文文本中的修辞,或保留,或删除,亦或增补,旨在使译文尽可能保留原文的文学意境以及符合目的语读者的审美喜好。

例11:倚东风,一笑嫣然,转盼万花羞落。

Leaning against the east wind,

One moment of her smile

Turns ten thousand blossoms away,

Blushed and beguiled.

原文诗句摘自辛弃疾《瑞鹤仙·赋梅》,全词从梅花未开写到梅花凋零。这一句词所描写的正是梅花盛放时的情景,诗句中使用了拟人和夸张的修辞手法。在翻译时,郝玉青不仅保留了其中拟人和夸张的修辞手法,还在最后一句中增加了押头韵。这种处理方式既保留了原文的意境,传达了原文的意思,使西方读者体会到汉语诗词的美感,又融入英语诗歌中常用的头韵,加强了诗歌的节奏感,使得诗歌朗朗上口。

(三)赞助人对《射雕》译本的操纵

赞助人指拥有促进或阻碍文学作品创作和翻译的人、机构和党政机关,主要包括出版社、大众媒体、宗教等,他们关心的是译文的文学意识形态是否遵循了赞助人的意愿或者是否为赞助人服务。

《射雕》译本由麦克莱霍斯出版社出版,以营利为主要目的。首先,“与众不同”是作品最大的买点,因此出版社希望在《射雕》译本中看到有别于西方骑士文学等的异域色彩。郝玉青在翻译《射雕》时,尽可能地保留武侠小说中特有的中华文化,如:武功、阵法、穴位、中药等。原文第一至九回中共出现69处武功招式,其中仅有四处没有翻译,其余全部按英文习惯翻译为首字母大写的专有名词。此外,原文中“江湖、武林、师傅”等武侠小说所特有的词汇也均使用汉语拼音翻译并斜体,在附录I中也详细解释了这些名词,使译文饱含异域特色。

其次,出版社将《射雕》定位为“奇幻”小说,而非严肃文学,并将其类比为中国的《指环王》和《权力的游戏》,希望译本能够凸显出江湖儿女的武功绝学以及人物之间的恩怨情仇。郝玉青在翻译时,省略了原文中大量关于宋朝历史的描述,如第一回“风雪惊变”中,金庸用了千余字讲述岳飞与秦桧一事,而译文中却只字未提。岳飞与秦桧一事为政治事件,而非江湖恩怨,出版方希望看到的是“奇幻”的江湖,而非宋朝的陈年旧事。因此,郝玉青不得不得对原文中一些冗长的有关宋朝历史的描写进行删减。

四、结 语

金庸武侠小说是中国文学史上光辉灿烂的一笔,《射雕》更是其经久不衰的代表作之一,郝玉青的译本在西方大获成功。再好的译本也无法完全忠实于原文。翻译实践活动难免受到外部环境制约,翻译研究也不应拘泥于词与词、句与句之间的对等。改写理论打破了传统翻译理论的桎梏,将翻译研究置于文化背景之下。