精心“算计”计算复习课

——一堂四年级上册计算复习课磨课历程

彭灵莉

(重庆市开州区汉丰第二小学)

《义务教育数学课程标准(2011年版)》对运算能力是这样说明的:运算能力主要是指能够根据法则和运算律正确地进行运算的能力。计算课是提升学生运算能力的一个重要载体,而计算复习课更是将这一能力高度整合的重要契机。但在常态的复习课上会出现误区,有些复习课如同补课,也会出现“题海战术”的习题课。计算复习课如果这样授课,会使学生对数学学习越来越感到枯燥无味。因此,计算复习课更需要教师精心设计课堂教学,将知识进行串联,激发学生的复习兴趣。下面以我校数学教研组研磨一堂四年级上册计算复习课为案例,来谈谈我们磨课组在一起是如何精心“算计”一堂数学复习课的。

一、议方向:基于学生问题为出发点的教学思路

四年级上册的计算教学分别在两个单元中呈现,知识点主要有:乘除法的口算、笔算、积和商的变化规律以及商不变规律、应用相关知识解决问题(两个数量关系的应用)。试教前,磨课组进行了深入研讨:将两个单元的知识点进行一次再讲解、再回顾?这无疑是趋于新授课的教学模式了,况且对学生毫无吸引力;将所有知识点融于相应的习题中,边做边讲解?这似乎又偏向练习课的教学模式了。既然是复习课,就是要在对学生的查漏补缺中梳理整合知识点。如何精准地发现学生的“漏”与“缺”?我们最终确定了执教方向为:基于学生问题为出发点的教学思路,即通过精心设计一组学情前测习题,从前测中发现学生知识的缺失,然后在课堂上集体剖析错例,提炼出关键知识点,从而达到逐步构建出完整知识体系的目的。

二、研设计:不能面面俱到,要忍痛舍弃

根据我们研讨的思路,执教者精选了学情前测习题,整理出教学设计:

前测一:直接写出得数(共10道口算及估算)

设计意图:涵盖乘法口算和除法口算、估算,以及容易与16×5和25×4混淆的15×6=、5×24=。在对应的教学设计中,其需要具体说一说你是如何快速写出得数的?你可以怎样估算?

前测二:(乘除法的笔算共8道,其中带*的要验算):

设计意图:笔算乘法中包括普通的三位数乘两位数,因数末尾有0和中间有0的类型,因数两位数在前三位数在后,考验学生如何灵活选择书写竖式;笔算除法中包括用“四舍五入”试商,灵活试商,以及被除数和除数末尾有0,同时去掉0后余数的处理。在对应的设计中,其呈现出需要处理的点:笔算乘除法的算理算法,各种特殊情况的提炼,积的位数和商的位数等。

前测三:不计算,直接写出下面两题的积或商。

设计意图:回顾这两个单元涉及到的相关规律(积和商的变化规律以及商不变的规律)。

前测四:解决问题。

设计意图:我们通过这几道前测题的完成,让学生回顾和运用所学的数量关系(单价×数量=总价,速度×时间=路程)。

磨课团队解读了前测题和教学设计后,一致认为,这份前测题将这两个单元的知识点涵盖全面,学生完成后能充分暴露在计算学习中存在的问题,通过问题的剖析能整体构建出全册计算学习的知识体系。正当我们为自己所选择的正确思路兴奋之余,有人提出了质疑:“一堂课只有短短的40分钟,如此面面俱到的容量,能不能完成既定的任务?”确实如此,在没有深入课堂执教之前,我们只关注了设计,而没有充分预设课堂时间。在深思熟虑后,我们做出了几个调整:一是口算练习减量,对口算练习,我们只做速度和准确度上的要求;二是将笔算乘法中的21×914改为99×999,目的是要让这道习题承载两个知识点的复习:灵活书写竖式和三位数乘两位数积最多五位数,为后面复习到积的位数时做前测练习,节约时间;三是去掉一道解决问题题,因为考虑到复习的关键在于回顾知识点,所以可以将更多的变式练习放在后续的练习课中呈现。

三、磨课堂:从练习纠错课到知识体系建构成熟精品课的华丽转身

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。执教者第一次时,情况却很不理想。当下课铃声敲响时,课堂刚刚进行到规律的复习环节,在已经完成的几个复习点上,也显得杂乱无序。一堂课下来,学生仍原地踏步,没有提升和收获。

课后,磨课团队马上集体研讨,为本堂课梳理出了几个较大的问题所在:一是时间分配严重不合理;二是在错例剖析时,教师呈现了八个错例,错例纠结的点太多太细,一堂计算复习课,又演变成了一堂练习纠错课;三是在于教师着力于引导学生修正前测题中的错误,但并没有将关键知识点梳理和提炼出来。这也是最重要的一点。基于此,我们提出了调整和改进方案:笔算乘法和除法的错例剖析只呈现一个,这一个要聚焦于算理算法明显错误,目的是要引导学生回顾并能用语言完整表达出笔算乘除法的计算法则。对于规律的复习,侧重于对规律的熟练运用,学生可能无法用语言流畅地表述出来,但教师一定要准确洞察学生,并做到心底的明白:他们是否真正掌握和会运用?解决问题时处理两个点:运用了什么数量关系和计算方法的优化。

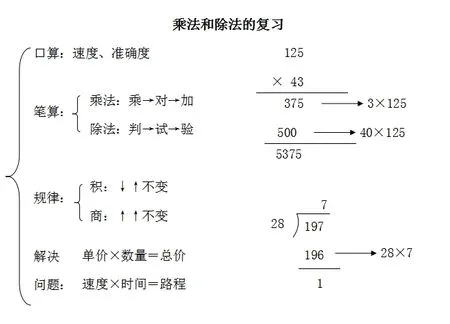

基于此,授课教师进行了第二次试教。课后,从教者的板书中可见,我们对这堂计算复习课的精心“算计”终见成效,能充分彰显出知识体系的完美建构,板书如下: