乡贤德治:精准扶贫的一个新视角

于晶晶 田子成

摘 要:【目的/意义】基于精准扶贫在攻坚深度贫困地区的政府失灵、市场失灵和个体失灵现状,探究精准扶贫与乡贤德治间的耦合性及乡贤扶贫参与困境,进而探索精准扶贫中乡贤德治的新路径。【方法/过程】以乡贤的群体特性为逻辑起点,通过探究精准扶贫的多样化要求,进而寻求乡贤德治与精准扶贫的耦合性,并通过驻村调研方法,以豫北深度贫困村为例,分析Y村脱贫的困顿及乡贤参与的作用过程。【结果/结论】乡贤因其本土性、理智性与道德性特征,契合“德治”要求和精准扶贫的现实需要,但囿于乡贤参与农村精准扶贫的合法性缺失等桎梏,必须完善底层设计,赋予其相应的合法性地位,以乡贤为纽带,建立政府、村委会、乡贤协同参与的精准扶贫模式。

关键词:乡贤;精准扶贫;治理能力;协同治理;乡村振兴

中图分类号:F323.8;D422.6文献标志码:A文章编号:1637-5617(2020)01-0036-08

Abstract: 【Objective/Meaning】Based on the current situation of government failure, market failure and individual failure of targeted poverty alleviation in povertystricken areas, the coupling between targeted poverty alleviation and the rule of virtue by county sages was explored as well as the dilemma of the moral governing of county sages, and a new path of the rule of virtue by county sages in targeted poverty alleviation was further explored.【Methods/Procedures】Based on the group characteristics of county sages as the logical starting point, the diversified requirements of targeted poverty alleviation were explored to seek the coupling between targeted poverty alleviation and the rule of virtue by county sages. Through the village research method and by taking the deep povertystricken villages in the north of Henan Province as an example, the poverty alleviation difficulties of Y Village and the process of county sages participation were analyzed.【Results/Conclusions】Because of their native, rational and moral characteristics, the county sages have met the requirements of the rule of virtue and the realistic needs of targeted poverty alleviation. However, due to the lack of legitimacy of county sages participating in rural poverty alleviation, it was necessary to improve the underlying design to give it the corresponding legal status; and establish a model of targeted poverty alleviation through the concerted efforts of the government, the village committees and the county sages.

Key words: county sage; targeted poverty alleviation; governance capacity; collaborative governance; rural revitalization

消除或減少贫困一直是中外社会科学界研究的重点问题,自2013年11月习近平总书记提出“精准扶贫”以来,如何采取“滴灌”的方式来进行扶贫开发已成为学术界的热点问题。汪三贵等[1-3]从宏观层面探究了精准扶贫作用和配套机制。邢成举等[4-6]从扶贫的结果出发,探究了靶向偏离和精英俘获带来的扶贫困境。杭承政等[7-8]从贫困原因出发,深入探讨了部分贫困户的自我倦怠和精神贫困,分析了精准扶贫过程中的“个体失灵”现象。但是现有精准扶贫的研究多从政策制定视角探究政府如何加强顶层设计来实现精准治理,或是从政策执行视角探究如何通过体制内精英或经济精英来实现乡村的脱贫,即从法治和自治层面探究精准扶贫,缺乏党的十九大强调的“法治、自治、德治”[9]三维治理系统中的德治系统。由于精准扶贫对扶贫的“瞄准度”要求较高,单一依靠政府扶贫容易造成靶向偏离,而体制内精英和经济精英的参与又易引发精英俘获现象,即法治、自治都难以系统解决深度贫困问题,故需引入德治系统,弥补当下扶贫过程中所呈现的政府失灵、精英俘获和个体失灵困境。因此本文以乡贤的群体特性为逻辑起点,通过探究精准扶贫的多样化要求,探究乡贤德治与精准扶贫的耦合性,并结合豫北Y村个案加以分析,进而透析乡贤参与精准扶贫的桎梏,并提出相应的政策建议,以期完善底层设计,助力精准扶贫。

1 乡贤群体的特性

乡贤即乡村的贤达,其具有两层内涵,一层是“乡”,即具备乡土特征,必须属于本村人的范畴;一层是“贤”,即拥有较高的道德素质和理性化的思维模式。正是由于他们是具有较高道德水平和理性化思维模式的本村人,因而也拥有了较高的权威。

1.1 本土性

乡贤扎根乡土,对传统文化和乡村情况较为熟悉[10]。作为土生土长的本村人,相对于地方政府、市场等村外主体而言,其身份特征具有本土性。首先,乡贤对乡村文化传统和风俗习惯有着更深的认识与理解。乡贤通常见证了农村若干年的发展历程,并极有可能主导或参与了本村的村规民约的制定,他们的思维方式中无疑拥有地方性特色,他们的决策也蕴含着地方性思维逻辑。其次,乡贤对乡村资源状况和发展潜力有着更好的了解与预判。作为农村精英群体,大量乡贤通过教育、创业、从政方式成为了农村的“成功人士”或“威望人士”。而在自身的发展历程中,乡贤熟知村庄发展的潜力与缺陷,会深入地分析本村具有的优势资源或不利因素,研究如何规避风险、利用资源实现自我发展。最后,乡贤对乡村人际关系和乡风文明有着更好的体会与把握。乡贤生活在农村的熟人社会中,熟悉当地的人际交往现状与潜在规则,在处理农村事务中能够有效形成带动效应、优化人员配置、避免额外矛盾,较外部人员有着更大的优势。同时,熟悉本村的精神风貌,了解本村村民的精神状态,进而从村民角度出发,主观探寻脱贫、扶贫的新举措。

1.2 理智性

乡贤属于乡村精英,通常包括种植大户、退休教师、退休公职人员或部分村干部,这部分群体较普通村民拥有更好的教育水平与更高的理智性。日常工作生活中又会接触更多的新鲜事物,在对待新事物接受度上较普通村民有大幅提升。一方面,乡贤能够更好地把握新鲜事物。乡贤群体往往能够较普通村民更快地接纳新鲜事物,能够更好地把握社会发展方向和市场运作轨迹,依靠自己智慧进行预判,而不是像多数村民依赖旧有种植模式的路径而选择收益率低下的种植传统作物或进城从事劳动力密集型产业;另一方面,乡贤群体能够更加理性地处理人际关系。良好的人际关系是新农村建设的保障[11],乡贤群体由于其工作环境较复杂,往往拥有更高的人际交往技能,相较农民能够更好地与外界交流与沟通。

1.3 道德性

乡贤的道德性是由乡贤所蕴含的“贤”的特性所决定的,区别于一般乡村精英阶层,是“有贤德,有文化,在公共事务中有所担当的个人”[12]。一方面,乡贤的道德性是在农村特殊环境下所造就的。由于农村属于熟人社会,农村舆论很大程度上规制着农民行为,故当精英阶层取得一定的经济地位后,往往会在道德等领域寻求农村社会的认可,进一步满足自身的尊重需要和自我的实现需要,进而会加强自身的道德修养,以实现自身由精英阶层向乡贤转化。另一方面,乡贤的道德性是在长期的教育过程中形成的。乡贤群体通常受教育年限较长,更高层次的教育使得他们具有更高的自我要求,进而能够以良好的道德规范要求自己。此外,乡贤群体在农村社会地位相对较高,且经济状况也明显好于一般农民,挪用或滥用扶贫资金所带来的道德成本大于扶贫资金本身,故乡贤群体通常具备较高的自律性。

2 精准扶贫的要求及乡贤参与的必要性

由于精准扶贫的运作过程涉及到多方面的决策与选择,事关贫困农民的切身利益,原有的自上而下命令式的政策制定模式无法有效地表达农民的利益诉求,必须依赖于体制外的乡贤群体的参与,建立政府与群众沟通的桥梁,进而实现更有效的扶贫。

2.1 精准扶贫的内在要求

精准扶贫的核心是选择的精准,这种选择包括扶贫对象的选择和扶贫方式的选择,并通过对扶贫过程的有效监控,进而达到扶贫结果的精准。

2.1.1 扶贫对象的精准选择

扶贫对象的选择是精准扶贫的前提,贫困户的界定和选择是精准扶贫的起点。由于扶贫的资源是有限的,必须集中优势资源解决特困户,同时注重对其他贫困户的帮扶。一方面,注重贫困对象的精准选择,确定选择对象为真贫困而不是虚假贫困,避免部分农村精英滥用自身的政治资源或经济资源使得扶贫名额未落到真正贫困户手中。另一方面,注重贫困对象的精准分层,对贫困人员进行精准分层,根据贫困程度确定不同层级的贫困户,以便在未來扶贫过程中给予有针对性的帮助。

2.1.2 扶贫项方式精准选择

扶贫项目的精准识别是精准扶贫的重要环节,是有效扶贫的关键,也是能否实现贫困户永久性脱贫的重要环节。我国现行的扶贫方式包括“输血式”扶贫和“造血式”扶贫两种,“输血式”扶贫是扶贫开发中较为常见的模式,强调为贫困户提供直接的经济帮助,具有较长的历史;而“造血式”扶贫则是现在扶贫方式选择的重点,强调对扶贫对象进行间接帮扶,使其具备自我脱贫的能力。但两种扶贫方式有着各自的适用范围和适用群体,不能一概而论,“输血式”扶贫即授人以鱼,该方法主要适用于2种贫困现状:(1)因突发事件引发的贫困,如自然灾害或疾病等方式造成的突发式贫困,贫困者本身具备创收能力,在突发事件爆发前,该群体不会沦为贫困户,应该借助国家的福利政策进行直接干预;(2)丧失劳动能力的家庭或个人,这部分群体丧失劳动能力,无法通过自身的能力致富,必须通过外部力量来实现脱贫。“造血式”扶贫即授人以渔,给予贫困者就业、技术方面的帮助,协助贫困者树立正确的就业观,这种间接性的扶贫模式通常扶贫效率较高、能够有效实现扶贫对象的永久性脱贫,适用于基本具备劳动能力的贫困户,能够通过职业技能培训或就业安置,实现自我脱贫。

2.1.3 扶贫过程的精准把控

扶贫过程是精准扶贫的实际操作环节,直接关乎精准扶贫的效果。精准扶贫过程的把控包括2个方面。(1)扶贫工作人员的把控。对于扶贫人员的把控一方面是防止扶贫人员滥用私权、以权谋私;另一方面是防止扶贫人员的懒政行为,起不到扶贫的效果。(2)扶贫项目运行的有效监控。不管是“造血式”扶贫还是“输血式”扶贫,都要对扶贫过程进行有效监控,防止因考虑疏漏或者过程扭曲带来的不利结果。

2.1.4 扶贫结果的精准有效

精准有效的扶贫结果是精准扶贫的目标,也是我国全面建成小康社会的必要环节。精准扶贫的成效包括3个指标:一是脱贫人口的数量,脱贫人数的上升是贫困户脱离贫困的直观感受,能够有效反映扶贫政策的运行效果;二是返贫率的高低,新增贫困户人数的下降反映了我国扶贫工作的长效机制得以建立,反映了我国扶贫机制的常态化与健康化;三是贫困率的高低,这是反映扶贫工作是否精准有效的最终指标,贫困率的下降是我国全面建成小康社会的重要标志之一。

2.2 精准扶贫亟待乡贤参与

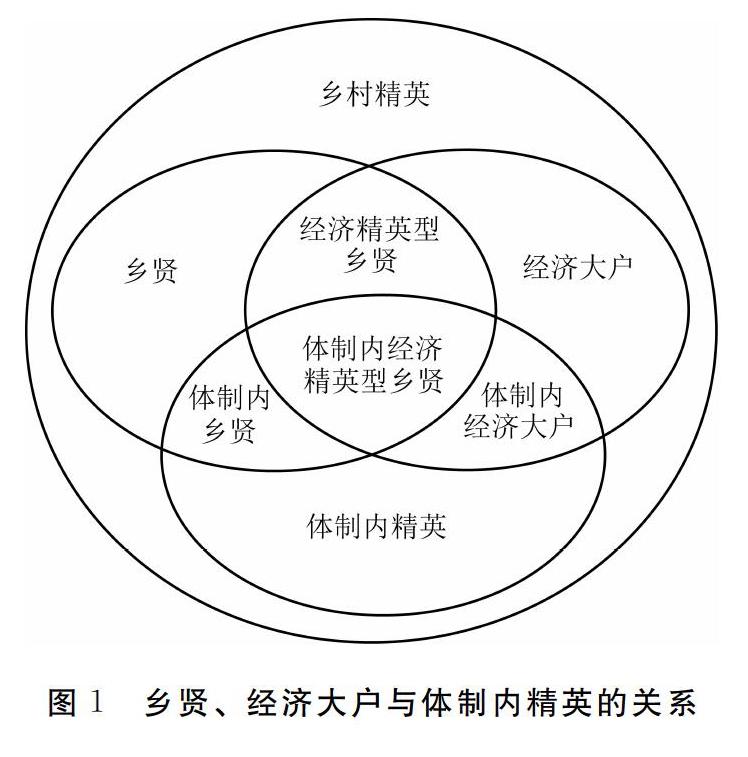

如图1所示,乡村精英以政治地位、经济地位和道德权威可分为体制内精英、经济精英(即经济大户)、道德精英(即乡贤),三者相互交织、相互影响,已成为乡村治理的重要力量。以村委会为代表的体制内精英和以种植大户为代表的经济精英已先后参与精准扶贫的实际运作,产生了部分良性的社会影响,同时也引发了精英俘获的制度困境,制约着精准扶贫工作的深入发展,亟待引入乡村德治系统,吸纳乡贤参与精准扶贫。

2.2.1 本土性搭建政府、市场、乡村间的桥梁

乡村属于熟人社会,有着地方所特有的思维逻辑、行为方式和处事准则,具有浓厚的宗法色彩和道德约束;相反,与乡村相对比的城市社会则属于陌生人社会,社会秩序的维系更依赖于法律和市场机制的调控,思维逻辑中往往具有更多的理性人逻辑。若在乡村治理中过多依赖于对于村民的理性人假设,依赖法律和市场机制对乡村公共事务进行管理,则可能违背乡村传统的思维惯性,而受到乡村社会的抵制,进而无法有效地实施乡村治理。乡贤

群体在日常工作和生活中游走于乡村和城镇之间,能够在乡村思维逻辑和城市思维逻辑间自由切换。精准扶贫是关于农村贫民利益的决策,若仅仅由地方政府来进行区域间的微观命令式干预,则可能由于命令缺乏足够的动员能力和难以与地方的实际结合,而得不到有效执行,进而导致资源的虚耗。因此,必须将乡贤群体融入到政策过程中,构建城乡间、政府与农民间交流沟通的桥梁,实现精准扶贫在地方的可行性。

2.2.2 理智性推动精准扶贫项目的选择

精准扶贫项目的选择必须以理性为依托,强调理性地分析村域的实际情况、理性地把握市场命脉,而乡贤的理性恰好符合这一要求。(1)扶贫项目选择必须符合村域实际,同时也要起到调动农民积极性的作用,因此需要农民参与。“参与式治理作为适应社会变革的治理模式,代表着社会治理新的方向”[13],参与式治理在农村精准扶贫领域的实现,必须依赖于农民群体或农民代表群体,而农民群体的广泛参与一方面由于规模过大,另一方面由于视野有限而难以实现;相反,乡贤群体一方面有较高的道德素质,另一方面又具备理性思维,进而能够“价值中立”地代表农民选择项目,并有效缩短决策时间。(2)乡贤群体部分已在经济上取得了较大成就,能够较好地把握市场命脉。精准扶贫在进行项目选择时,除了解村域的具体条件外,还必须能够将村域实情与市场走向结合起来,这种结合既不能依赖缺乏市场把握的多数农民来做,也不能依赖于对村域情况缺乏了解的基层政府来做,同时也不能依赖于部分拥有特殊利益诉求的村委会来实行,必须依赖乡贤群体来实现。选择没有特殊利益诉求的乡贤群体能够有效地避免权力寻租或因不了解村域实情选择错误的扶贫方案造成资源浪费的行为。

2.2.3 道德性监控扶贫项目的实施过程

精准扶贫的落脚点是对农村贫困户精准帮扶,由于作用场域在农村,所以乡贤群体更容易了解精准扶贫的落实状况。加之,乡贤群体在长期的教育和乡贤文化塑造过程中培养起来的乡村“公共服务精神”和“主人翁意识”,在行为过程中总是自发地将自己看作是乡村的代言人,进而维护乡村权益。同时,乡贤群体的道德性既体现在乡贤群体自发地担负起维护乡村公共利益的责任,又有较高的自我约束能力,避免滥用自身在乡村的权威地位,实施以权谋私行为。在精准扶贫过程中,亟待发挥乡贤群体的道德作用,监控扶贫政策的有效实施,避免实施过程中发生的政策扭曲和权力寻租,进而损害扶贫效果和政府形象。

2.2.4 权威性作用推动农村的精准扶贫

充分发挥主观能动性才能够有效改造客观世界,但在精准扶贫过程中部分农民精神倦怠,缺乏目标追求,极大阻碍了国家脱贫攻坚战略。当下农村有部分农民拥有足够的工作能力却不思进取,依赖于政府的兜底行为,实际上是农民的“个体失灵”。同时,对于这部分农民,政府、市场和社会存在三重失灵現状,仅仅依靠“输血”的方式不仅不能实现这部分群体的有效脱贫,且对于依靠自己能力脱贫的农民而言是一种不公平。而乡贤的权威是建立于个人魅力这一核心,在乡村的宗法制和熟人社会为背景下,乡贤可以利用个人魅力去感召,甚至动用舆论压力去引导,进而矫正部分农民精神倦怠的现状。

3 案例实证:乡贤德治在精准扶贫中的实践参与

3.1 案例概述及来源

豫北Y村,位于河南省北部,北依太行,共有115户,常住人口428人,林地、耕地共计约113.33 hm2。北距省道8 km,距最近县城2 h车程。无特别文化历史资源,以种植业为主,但位于太行山东侧,坡度较大,传统小麦、玉米产量较低,缺乏经济效益,2010年人均GDP仅1400元,为当地重点的扶贫对象。

课题组通过2017年7-8月、2018年7-8月,2次驻村观察,深入访谈了基层乡镇干部、村干部、乡村权威人士、精英大户及普通农民对多种扶贫方案和乡贤的认可度,同时电话访谈了外出务工人员的扶贫参与意愿。系统查阅了近年来Y村种植结构、收入水平及外出务工情况等数据,观察分析了Y村脱贫攻坚的历程。

3.2 案例推演

Y村以小麦、玉米为主导的产业结构,但碍于种植物本身带来经济效益低,固有发展模式难以为继。苦于周围并无工业进入,又缺乏旅游资源,导致村民有大量赋闲时间;加之当地村民大都不具备商业素养,又缺乏专业技能,仅少量农民外出务工,而农闲时大量农民借助赌博、电视等打发时间,自身力量薄弱无法改变现状,村庄发展疲软,为当地重点扶贫对象。村民对获取政府直接经济援助热情高,但缺乏参与职业技术培训、承接政府产业项目的热情,村庄发展缺乏内生性动力。2012年,该镇中心小学的校长张某退休,返回Y村养老,张某早已对该村现状不满,决心“改变这些懒人”。

张某了解到政府曾组织Y县农委专家团队对Y村进行考察,制定了相应的发展规划,专家指出Y村虽然位处山地、丘陵地带,地势坡度较大,但人均耕(林)地面积远大于全国平均水平,适合发展特色经济林业,并为当地选择了适于低海拔山区,适应性强,耐寒,单株产量大,经济价值高的太秋柿种。但由于大量农民经济基础薄弱,没有多余资金购买幼苗实施种植,且受短视限制,担心经济收益周期较长,不愿种植新品种,导致政府试图以产业扶贫的愿望落空,项目被搁置。张某了解后,一方面利用其任教于该镇,在Y村威望极高的先天优势,通过对村民晓之以情、动之以“利”,批评了Y村旧有的“等靠要”思想,吸引部分农民参与太秋柿树种植,提高了农户的生计潜力;另一方面,携手政府部门重启柿种计划,积极通过村委会与镇政府申请县财政专项扶贫资金,对于种植新品种的农户予以幼苗补贴和直接经济支持,以解决种植户后顾之忧。同时,在幼苗成熟的3年内,借助专家力量建立“新柿交流会”定期帮助已种植农户解决实际生产中的问题,提供技术援助,也为之后愿意种植的村民提供种植经验。

2015年,该地柿子日渐初次挂果,并在张某组织下完成农户与销售商签订合同,由指定销售商来年统一收购。2016年,柿树初果产出,亩(≈667 m2,下同)产约400 kg。2017年,果树日趋成熟,实现了每株产量20 kg,亩产约1000 kg。柿树达到稳定成熟期后,可以实现每亩产量2000 kg以上。由于“太秋柿”在市场中素有味甘、质好的口碑,销售商以17.5/kg价格收购,除去成本外,亩产纯利润近2万元。由于巨大经济效益的示范作用,Y村大量农民纷纷参与太秋柿树种植,实现了GDP从2012年的1600元到2017年的3100元的飞跃,该村也成为了当地脱贫攻坚的典范。

在村庄发展的过程中,张某积极帮助村民申请贷款,遏制精英俘获和土地经营权过度兼并,力图实现村民的协同发展。同时,因为柿子种植需要驱赶鸟雀、除虫、建立支架等工作,大量农民开始改变聚众赌博的陋习;此外,柿子种植过程中如驱赶鸟雀等部分工作對劳动力要求较低,大量老年人也可参与该类劳动,加之经济收入增加避免了诸多家庭矛盾,使得该村社会风气也日趋改善。同时,随着经济发展,人均收入的提高,大量村民提升了对经济发展的热情,对获取贫困指标的热度下降,部分丧失劳动力或因病致贫的家庭的识别度日趋凸显,以张某为代表的部分种植大户也开始雇佣部分贫困户成员参与柿树种植,有针对性地培育其专业技能,增加贫困户的生计潜力。

3.3 案例分析

由上述案例可知,乡贤在精准扶贫中发挥着不可替代的作用。(1)乡贤的本土性在政府、市场和乡村间发挥着重要的作用。张某能够灵活地游走于县镇政府、市场和乡村之间,为帮助实现县镇政府脱贫任务、市场效益最大化、村民自身发展三者间的统一贡献了力量,为其合作搭建了桥梁。(2)乡贤的理智性能够推动扶贫项目的选择。扶贫项目离不开扶贫土壤,也离不开理智性抉择。张某透过个人眼界,相信专家力量,认为改种柿子是解决贫困户生活收入来源的重要契机,理性地推进扶贫项目落地,利用其自身影响力、综合农民生活实际,采用德治方式,并未强制推广,而是在维持农民基本生活需求的基础上进行小范围推广,通过示范作用吸引农民的普遍参与。(3)乡贤的道德性监控项目实施过程。张某在项目实施过程中协助村民申请贷款,避免村民因经济困境而被迫流转土地经营权,防止精英俘获现象,力图构建良性的分利秩序。(4)乡贤的德治作用贯穿于案例始终,在项目开始的帮助政策解读、与贫困户谈心、加强政府联系、组织经验交流、跟进柿子销售等方面都发挥着中坚力量。德治区别于以往政府外部强制推进,其采用从内部发生方式,用柔和的手段在村民内部获得认同,继而使政策得以快速落地、有效推广。张某通过自身德性感召力,吸引农民参与太秋柿试种,帮助农民走向致富,通过实践对周围村民的固有思维模式进行冲击,进而使其摆脱贫困户的“自我认同”。

4 乡贤参与精准扶贫的困境

如上述案例,乡贤在参与精准扶贫过程中发挥着重要的作用,但随着城乡发展差距加大,大量精英外流导致农村发展主体空洞、发展乏力;同时,乡贤与体制内精英并不完全重叠,大量乡贤参与精准扶贫和项目把控的合法性地位缺失,法治、自治的权力边界皆有法可依、有规可循,但寓于德治的乡贤参与精准扶贫却面临困境。

4.1 农村空心化背景下乡贤群体的外流

城乡收入剪刀差背景下,大量农民外流务工,带来农村产业和人才的空心化。部分年轻乡贤群体也随着市场潮流向村外转移,而乡贤群体因为是农村宗法和道德的权威,权威的外流会带来传统道德难以得到监管与维系,呈现传统熟人社会向半熟人社会的转型。诚然,这种转型是由人情社会向法治社会转型的必经过程,但会衍生出乡村旧的秩序的瓦解,如果在这个瓦解的过程中缺乏有效的治理和引导就会滋生出新的问题。农村的空心化将带来治理的空心化,精准扶贫的具体过程极有可能沦为少数几个村内的精英来运作,而并非由道德的精英来决定,进而造成精英俘获,即“大量扶贫资源被精英群体所获得”[14]。

4.2 乡贤群体角色定位不清

乡贤按照其政治身份可以分为体制内乡贤和体制外乡贤,体制内乡贤既属于乡贤群体,又属于村委会或村党支部,能够参与精准扶贫具体事项的制定和执行,这部分乡贤通常是具备政治抱负的乡贤群体,数量相对较少;体制外乡贤在“两委”之外,这类群体包括有道德的乡村教师、医生、经济大户和退休“两委”成员,数量相对较多。但一方面,很多关于本村的扶贫事项决策权在县或镇级别,体制内外乡贤都无法参与事项的制定,不管相关事项合理与否都只能被动接受,缺乏参与决策的合法性身份。另一方面,大量的体制外乡贤由于不属于“两委”,不能合法、有效地参与扶贫项目的制定和实施,进而阻碍了乡贤群体的智慧与资源的充分发挥,也阻碍了乡贤群体政治动员能力的充分实现。

4.3 扶贫项目选择权不在农村

参与式治理增加公共服务的供给与受益者间的匹配性[15],但是精准扶贫项目缺乏有效的农民群体及其代表参与,主体缺失致使扶贫项目作用难以有效发挥。项目选择过程自上而下,缺乏自下而上的政策联动。扶贫项目的决策过程往往是市县领导从大范围的区域出发的优势比较的选择,但并不是适用区域内每个地区的实情。同时,不同项目类型适用不同的农民主体,某些扶贫项目可能在县域适用于大多数贫困户,而落实在乡域或村域则有可能出现对贫困户无效甚至于有损贫困户的现象。

4.4 扶贫过程配套资金的使用缺乏透明度

扶贫项目资金的使用在基层往往缺乏透明度,进而掣肘对项目运行的有效监督。一方面,项目竞标过程缺乏透明度。现阶段的精准扶贫方式主要是“输血式”扶贫和“造血式”扶贫,不管是“输血式”扶贫的直接予以物质援助或迁徙,或是“造血式”扶贫过程的项目选择,项目竞标过程都缺乏透明度,对于中标项目的原因缺乏有效的公示。另一方面,资金使用细则缺乏有效公示,资金使用的公示往往局限于宏观层面,对于具体支出方面的公示近乎没有,通常情况下,越是项目金额较大,项目的公示情况就越笼统。项目使用资金缺乏透明度使得项目无法在阳光下运行,进而可能会滋生腐败或者将扶贫专款用作其他地方,造成专款不专用,损害贫困户利益,进而损害扶贫攻坚的大局。

5 精准扶贫视域下乡贤参与的对策

我国现阶段扶贫攻坚步入深水区,部分地区精准扶贫面临着市场失灵、政府失灵和社会失灵的三重困境,必须完善底层设计,将乡贤群体纳入村域扶贫攻坚治理体系,赋予乡贤群体合法性地位,推动城乡联动和政野联动体系的建构。

5.1 构建农村乡贤文化,培育新乡贤

乡贤文化寓于乡村德治文化之中,是自治、法治、德治乡村治理文化的有机构成,故乡贤文化依赖于政府与社会的协同参与,共同构建。(1)政府的政策引导与典型树立。一方面,政府加强家风建设、推动乡贤文化的传播,通过政策引导来培育一批具有道德、有理性的新乡贤,进而通过标杆作用,引导农村社会建设乡贤文化。另一方面,政府疏通乡贤参与乡村治理的渠道。疏通乡贤群体与县乡政府的交流与沟通机制,使得乡贤群体能够以体制外精英的身份参与,向上能够行使建议权,并能够要求基层政府予以答复,监督政策的有效实施。(2)推动社会组织中乡贤主体的培育。一方面,社会组织参与乡村治理,并推动部分农民向乡贤群体转化。社会组织在参与乡村治理和精准扶贫过程中,可以加强对部分道德相对较高,且具有公共精神的农民进行科学技能和市场技能的训练,推动该部分群体树立科技观念和市场意识,并与自身道德修养相结合,进而使得这部分村民向乡贤转化。另一方面,社会组织向乡村输入部分城镇精英,推动这部分社会精英向乡贤群体转化。社会组织在参与乡村治理的过程中,可以向乡村输入部分热爱乡村的精英,并使得这部分群体在乡村扎根,植根于乡村振兴战略,培育該群体的乡村本土性和公共精神,推动其由城市精英向乡贤群体转化。

5.2 赋予乡贤主体参与农村精准扶贫的合法性地位

乡贤参与精准扶贫的合法性地位体现在乡贤参与扶贫项目的决策及其实施过程的监控。(1)赋予乡贤参与扶贫项目的参与权。乡贤作为体制外精英,代表了广大体制外的农民,应赋予一定的扶贫项目的参与权。一方面,允许乡贤群体参与村委会关于精准扶贫项目的决策,避免由村委会垄断决策权,进而进行权力寻租;另一方面,允许乡贤群体向县乡政府提出关于精准扶贫的决策,行使代替农民发声的权力。(2)赋予乡贤对精准扶贫执行的监督权。允许乡贤对精准扶贫的实施过程进行监督。赋予乡贤群体查看精准扶贫的债务、人事的权力,并监督精准扶贫项目对乡村经济、社会、文化、生态方面的作用,及时引导项目进行适当的调整。通过赋予乡贤参与精准扶贫的合法性,激发乡贤参与乡村治理的积极性,通过乡贤群体的参与式治理,发挥乡贤的权威性,对农村进行有效动员,推动精准扶贫的有效开展。

5.3 建立扶贫项目的申报审核制

扶贫项目的申报审核机制是指由农村根据本村实际情况和资源优势,向上级申报扶贫项目,适度改变由上向下的扶贫项目,构建上下联通的扶贫机制。在精准扶贫的攻坚阶段,如何推动4%的贫困人口脱贫成为了精准扶贫的关键环节,传统的自上而下的项目制未充分结合乡村实际,造成了部分资源的闲置与滥用,未能有效发挥作用,亟需建立精准扶贫的上下联动机制。(1)项目申报。由乡贤群体根据本村的资源优势和市场走向认知,选择符合本村的项目,并通过村委会上报县乡政府审批。(2)项目审核。由县乡政府组织专家对项目的可行性、科学性进行审核,审核通过则予以批准、实施。(3)项目实施。由村委会进行项目的实施工作,并由乡贤群体参与政治动员,共同推进项目的实施。(4)项目监管。由乡镇政府对项目实施进行监管,并委派部分乡贤对项目实施的过程和结果进行核对,避免项目执行出现扭曲。通过这种参与式的精准扶贫项目能够最有效地调动乡村建设的积极性,并避免设立的项目脱离乡村实际,造成资源虚耗。

5.4 公开扶贫项目的资金使用状况

扶贫资金的有效监管是确保扶贫项目能够有效实施的关键,需要县乡政府和以乡贤为核心的乡村社会协同监管,而经费使用情况的公示又是有效监管的前提。对于扶贫项目资金的公示应分为做了什么和怎么做的(即经费流向和项目竞标)来进行公示。(1)详细公示项目的经费流向。一方面,包括从省、市、县到乡村,经费如何分配和使用,确保扶贫经费有效用于扶贫,而避免扶贫资金挪作它用,阻碍精准扶贫的实施;另一方面,乡村应详细把经费的每一项开支均予以公示,公开每一笔经费的走向,以便以乡贤为核心的乡村社会能够对项目经费的实施进行有效监督。(2)公示中标项目的优势和原因。项目制实施过程中,项目的实施环节均涉及招投标,公示项目招投标的细节与中标项目的优势折射出实施者是否以最优的项目实施着精准扶贫的总体规划。对扶贫资金的有效公示有利于整体把控扶贫项目的实施过程,确保扶贫项目的有效开展。

参考文献:

[1]汪三贵,郭子豪. 论中国的精准扶贫[J].贵州社会科学,2015(5):147-150.

[2]郑瑞强,王英. 精准扶贫政策初探[J]. 财政研究,2016(2):17-24.

[3]王国勇,邢溦. 我国精准扶贫工作机制问题探析[J]. 农村经济,2015(9):46-50.

[4]邢成举,李小云. 精英俘获与财政扶贫项目目标偏离的研究[J]. 中国行政管理,2013(9):109-113.

[5]左停,杨雨鑫,钟玲. 精准扶贫:技术靶向、理论解析和现实挑战[J]. 贵州社会科学,2015(8):156-162.

[6]程璆,郑逸芳,许佳贤,等. 参与式扶贫治理中的精英俘获困境及对策研究[J]. 农村经济,2017(9):56-62.

[7]杭承政,胡鞍钢. “精神贫困”现象的实质是个体失灵——来自行为科学的视角[J]. 国家行政学院学报,2017(4):97-103,147.

[8]程肇基. 精神扶贫:一个亟待关注的精准扶贫新领域[J]. 江西社会科学,2016,36(11):210-216.

[9]习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报,2017-10-28(1).

[10]白现军,张长立. 乡贤群体参与现代乡村治理的政治逻辑与机制构建[J]. 南京社会科学,2016(11):82-87.

[11]陈冬梅. 浅析社会主义新农村建设中人际关系的变化[J]. 天府新论,2008(S2):132-134.

[12]季中扬,胡燕. 当代乡村建设中乡贤文化自觉与践行路径[J]. 江苏社会科学,2016(2):171-176.

[13]胡振光,向德平. 参与式治理视角下产业扶贫的发展瓶颈及完善路径[J]. 学习与实践,2014(4):99-107.

[14]邢成举. 乡村扶贫资源分配中的精英俘获[D]. 北京:中国农业大学,2014.

[15]张紧跟. 参与式治理:地方政府治理体系创新的趋向[J]. 中国人民大学学报,2014,28(6):113-123.