计然其人其事考

赵九洲

(青岛大学 历史学院,山东 青岛 266071)

一、一桩历史公案

计然与鬼谷子、黄石公等人颇有相似之处,均是神龙见首不见尾的人物。他们在大人物的成长道路上发挥了极其重要的作用,却又都退居幕后,不贪恋荣誉的光环,甚至连生平事迹都小心翼翼地掩藏起来,只留给后人无限的遐想与追慕。同时,也令人心生疑窦,真的有这样的奇人异士吗?

围绕有无计然其人的问题,牵扯出一桩纷争了长达2 000多年的历史公案,至今仍未最终解决。考究这段公案的肇事者,恐怕非太史公司马迁莫属。因为关于计然的记载,以《史记》所载为最早,却又颇为模糊。我们先来看看详细内容,摘录如下:

昔者越王勾践困于会稽之上,乃用范蠡、计然。计然曰:“知斗则修备,时用则知物,二者形则万货之情可得而观已。故岁在金,穰;水,毁;木,饥;火,旱。旱则资舟,水则资车,物之理也。六岁穰,六岁旱,十二岁一大饥。夫粜,二十病农,九十病末。末病则财不出,农病则草不辟矣。上不过八十,下不减三十,则农末俱利,平粜齐物,关市不乏,治国之道也。积著之理,务完物,无息币。以物相贸,易腐败而食之货勿留,无敢居贵。论其有余不足,则知贵贱。贵上极则反贱。贱下极则反贵。贵出如粪土,贱取如珠玉。财币欲其行如流水。”修之十年,国富,厚赂战士,士赴矢石,如渴得饮,遂报强吴,观兵中国,称号“五霸”。

范蠡既雪会稽之耻,乃喟然而叹曰:“计然之策七,越用其五而得意。既已施于国,吾欲用之家。”[1]卷一二九

分析上述内容,我们发现“乃用范蠡计然”六字其实有两种标点方法,一是如上采用中华书局本的标点方法,则计然显然是人名;一是为计然一词加上书名号,则计然成为了书名。由此看来,在计然是人非人的问题上,司马迁的观点我们就无法予以准确把握。不论是采取哪种观点,都是一种或然性的猜想。关于计然的相关记载极其缺乏,详实考证其人其事,不止在今日几乎不可能,实则自东汉起就已然笼罩上了重重迷雾而成为了一笔糊涂账。

到班固著《汉书》时,在《货殖传》中直录《史记》部分文字,同时又在《古今人表》中将计然列在第四等,最早明确认为计然是人。[2]卷二〇

此后大多数人认为计然是人名,而班固的观点是极为有力的证据。但反对的声音还是出现了,东晋时期的蔡谟力排众议,认为压根不存在计然其人,他称:

“计然”者,范蠡所著书篇名耳,非人也。谓之计然者,所计而然也。群书所称勾践之贤佐,种、蠡为首,岂复闻有姓计名然者乎?若有此人,越但用半策,便以致霸,是功重于范蠡,而书籍不见其名,史迁不述其事乎?[2]卷九一

其观点不无道理,但不见有人支持,反而遭受到了猛烈的攻击。尤以颜师古的批驳最有力度,其评述我们摘录如下:

蔡说谬矣。据《古今人表》,计然列在第四等,岂是范蠡书篇乎?计然一号计研,故宾戏曰:“研、桑心计于无垠”,即谓此耳。计然者,濮上人也,博学无所不通,尤善计算,尝南游越,范蠡卑身事之。其书则有《万物录》,著五方所出,皆述之。事见《皇览》及《晋中经簿》。又《吴越春秋》及《越绝书》并作计倪,此则倪、研及然声皆相近,实一人耳。何云书籍不见哉?[2]卷九一

颜氏引证严密,似乎抓住了蔡说的致命弱点,此后计然为范蠡之师的说法遂深入人心。

这种一边倒的现象到了20世纪出现了变化,首版于1935年的钱穆先生的《先秦诸子系年》里用专篇《计然乃范蠡著书篇名非人名辨》对计然进行了详细考证,力挺蔡谟的观点。钱先生称:

今按蔡说是也。余尝熟复《史记·货殖传》文,而知蔡氏《计然》乃书名,非人名之说,确不可易。所引《计然》曰:“知斗则修备,时用则知物”云云,即撮引书中语。《汉志》兵权谋家有《范蠡》二篇,盖《计然》在其内。蒯通之书,自号《隽永》,今著录止称《蒯子》。《淮南》内二十一篇,本名为《鸿烈解》,而止称《淮南》。又儒家《王孙子》一篇,班注:“一曰《巧心》。”孙德谦《艺文志举例》:“一曰《巧心》,书之别名也。”《太史公书》百三十篇,今名《史记》。《战国策》三十三篇,初名《短长语》。《老子》后称《道德经》,《庄子》称《南华经》。有古人称名朴而后入于华者,有古人称名华而后入于朴者。范子之书,别名《计然》,正亦其例。自班氏《古今人表》计然列第四等,后人乃始以计然为人名,非书名矣。[3]134

接着钱先生又进行了全面深入的论证,以“十不可信”来向认为计然为人名的一派叫板。此后赞同钱先生者亦复不少,渐有成为主流之倾向。钱先生的怀疑考证打破了原来的一边倒局面,平息已久的这一公案遂又掀起了绝大波澜。使我们摆脱固有观念的影响而重新开始审视这一问题,钱先生可谓功不可没。但是他的考证主观臆测的色彩也极为浓厚,不严密之处亦颇多,此处不作过多展开。①如通篇均在批驳《意林》中的记载,可是即使批倒了《意林》也并不意味着就否定了计然的存在(实际也并没有批倒)。又如想当然地认为《范子》就是《范蠡》,通过推导出的种种矛盾来否定计然的存在,可他的前提条件却又未予证明,而且古人也并没有认为《范子》一定就是《范蠡》。又如通过论证《范子计然》或《范子》中的经济思想不可能在范蠡时代产生来否认有计然其人,实则后人附会与其人存在与否也无必然之联系。此外还有较多问题,不一一列举。

钱穆的拥趸中,胡寄窗先生的观点也较有分量,他认为:

这里存在一个问题,即《货殖列传》中关于范氏条“乃用范蠡计然”一句中的“计然”二字究作何解?自东汉以来,有人说“计然”是所著书的名称,也有人说,这是一个人的名字。说法不一,到目前尚未有一致公认的见解。我以为“计然”不可能是一个人的名字。其理由很简单,“计然”一词始见于《史记·货殖列传》,如真是那样出色的人物,何以在东汉班固的《汉书》以前的古籍中,绝无关于“计然”事迹的记载呢?再说,《货殖列传》又是专为宣扬我国古代从事商业经营而获得成功的企业家之言行而作。其中范蠡条是专述范氏言行的。本条“计然曰”以下的言论与范氏何干?如“计然”真是另一个人,则本对二人的言行交待就很不清楚。只有将“计然”理解为范氏所著的书或其经济策划之名称,则本条文字的记载就天衣无缝,也符合了太史公把范蠡作为第一个货殖专家来表述之原意。[4]26

其中提到计然言论与范氏言行无关,从行文逻辑上质疑计然的存在,也还是颇有力度的。

当然,认为计然是人的呼声依旧很高,近年来又有人对此进行了详细考辨,就笔者所知,孙开泰与王文清两人的相关分析都很精辟②参见孙开泰《计然是人名还是书名——关于〈史记·货殖列传〉一处断句争论之我见》,载《管子学刊》2005年第2期;王文清《计然其人姓名及其思想考订》,载《绍兴文理学院学报》2003年第1期。。但两文在极力论证存在计然其人时又走向了另一个极端,即过分拔高了计然的地位和影响,这又是不足取的。

二、计然公案之我见

完全解决这一公案非笔者力所能及,也只是提出一点猜测性的看法。笔者认为计然还是实有其人的,其人可能正如颜师古所说,与计研、计倪同为一人。

我们再仔细分析一下对《史记》原文的两种标点方法,大致可得到有以下几点看法:

其一,越王受辱而重用范蠡是毫无疑问的,而同时重用一本书来复国,则似太过匪夷所思了,而且于史亦无真凭实据。这有似陈文德先生将《范子计然》称为复国宝典一样,[5]51-52都是一种主观的猜测。而且,若按后一种标点方法,范蠡显然是《计然》的作者,《计然》之思想亦必为范蠡所熟知,既已重用范蠡,何必再费周折用其书呢?我们再来看看蔡谟的理由,他认为计然若有其人且有如此功业而史籍却无记载,实在不合情理,故而计然非人名,其说不无道理。但若以子之矛攻子之盾,问他若有《计然》这样的奇书宝典,何故《国语》《越绝书》《吴越春秋》《汉书》中都找不到一丝端倪,不知他又当作何解释。

其二,就上下文语气和连贯上来看,文中先说“乃用范蠡计然”,接着就是“计然曰”,似乎理解为其人得以重用后向越王进言更合乎情理也更自然一些。

其三,范蠡最后称计然之策如何如何,若将计然理解为人则很好解释,若理解为书,则似乎有些不易理解。若他果真写了《计然》这么一本书,那么计然之策亦即其本人之策,说成“余之策”似乎更合理些。

当然我们还是应该说,两种标点方法都有道理,在没有更进一步的史料作为证据的话,任何结论都是或然的。

但是即使另一种标点方法正确,真的有《计然》这么一本书,也不足以说明绝无计然其人,以人名命名的书数不胜数。如《汉志》中录有《范蠡》2篇、《董仲舒》123篇、《儿宽》9篇、《公孙弘》10篇、《终军》8篇等,人名即是书名的例子为数颇多,则计然是书名与同时又是人名并不矛盾。①《后汉书》卷一三《隗嚣传》注:“乃装其轻宝珠玉,自与其私徒属乘舟浮海以行。《计然》云,范蠡乘偏舟于江湖。”(中华书局1965年版,第521页。)则似有《计然》其书,但不见于其他文献,暂且存疑。其实两种观点的关键分歧还不在于有无《计然》其书,而在于有无计然其人。正如上文所分析,纵然真有其书,也不能彻底解决这一公案。另外“计然”的含义颇耐人寻味,难道真如蔡谟所说是“所计而然”?可“所计而然”又是什么意思呢?存疑。

再来看蔡谟的观点,蔡氏认为计然有如此功勋而史书记载却太少,不合常理。钱穆又加以重申:

夫《国语》叙吴越事甚详,独不及计然。先秦书无一及计然者。(《春秋繁露》对胶西王,列举越王与五大夫谋伐吴,曰大夫蠡、大夫种、大夫庸、大夫辠、大夫车成,亦无计然。)《吴越春秋》《越绝书》出东汉,乃有其人,则亦误读《史记·货殖传》而妄为之,与班氏同误耳。[3]136

这样的质疑不无道理,但历史人物不载于史册的恐怕也不在少数。故孙开泰称:“《国语》及先秦史籍不记载计然,并不等于计然不存在,因为史籍漏载的人物大有人在。”[6]而计然的才能也远不如后世渲染的那么厉害,其形象有一个逐步放大的过程。

再则还是要提出《汉书·古今人表》的记载,没有确凿的证据的话,我们不能像钱穆那样断言“误读《史记·货殖传》而妄为之”。班固容或依据《史记·货殖列传》写成《汉书·货殖传》的范蠡部分,但似不会据此就凭空设想出一个人物来加到《古今人表》中。而且,若将计然理解为人名的话,从《史记》中的那段记载来看,其在越国灭吴的过程中功劳很大,似不该仅列在第四等。再考虑到班固的严谨治学精神,他的这段记载当是另有依据而非凭空杜撰。

孙开泰也对钱先生这段论述作出了回应:“而班固的《汉书》就更是必须重视的史籍。如果我们对这些史籍都一概怀疑,还有什么可供我们研究的材料呢?这些书籍难道说不比晋蔡谟的集子更有价值吗?”[6]

虽然计然实有其人,但是却也远没有高大到是范蠡老师的地步。司马迁与班固显然都不认为计然是范蠡之师,若司马迁有此观点,当会如写苏秦张仪时提及师从鬼谷子一样点明范蠡师从计然②《史记》卷六九《苏秦列传》第2 241页与卷七〇《张仪列传》第2 279页有记载,内容参见第三部分,此处不赘。,可在《货殖列传》中却没有类似表述。而班固在《古今人表》中将计然列为第四等,比范蠡还要低一等,师父屈居徒弟之下的可能性似乎不大。

笔者认为,计然只是越国的一个高层官员,见识丰富,对越国和范蠡都有较大影响,故而《史记》和《汉书》都提到了“计然之策”的“施与国”与“用于家”的问题。但是其职务和地位均逊于范蠡,至于其为范蠡之师的说法似是后人由《史记》记载推演而来,蔡谟、钱穆与胡寄窗的怀疑自有其合理之处。此外,传世的《范子计然》显系后人伪托之作,与计然关系并不密切,相关问题笔者将另外撰文探讨,此处不作过多展开。

三、计然现象

(一)计然形象的演变

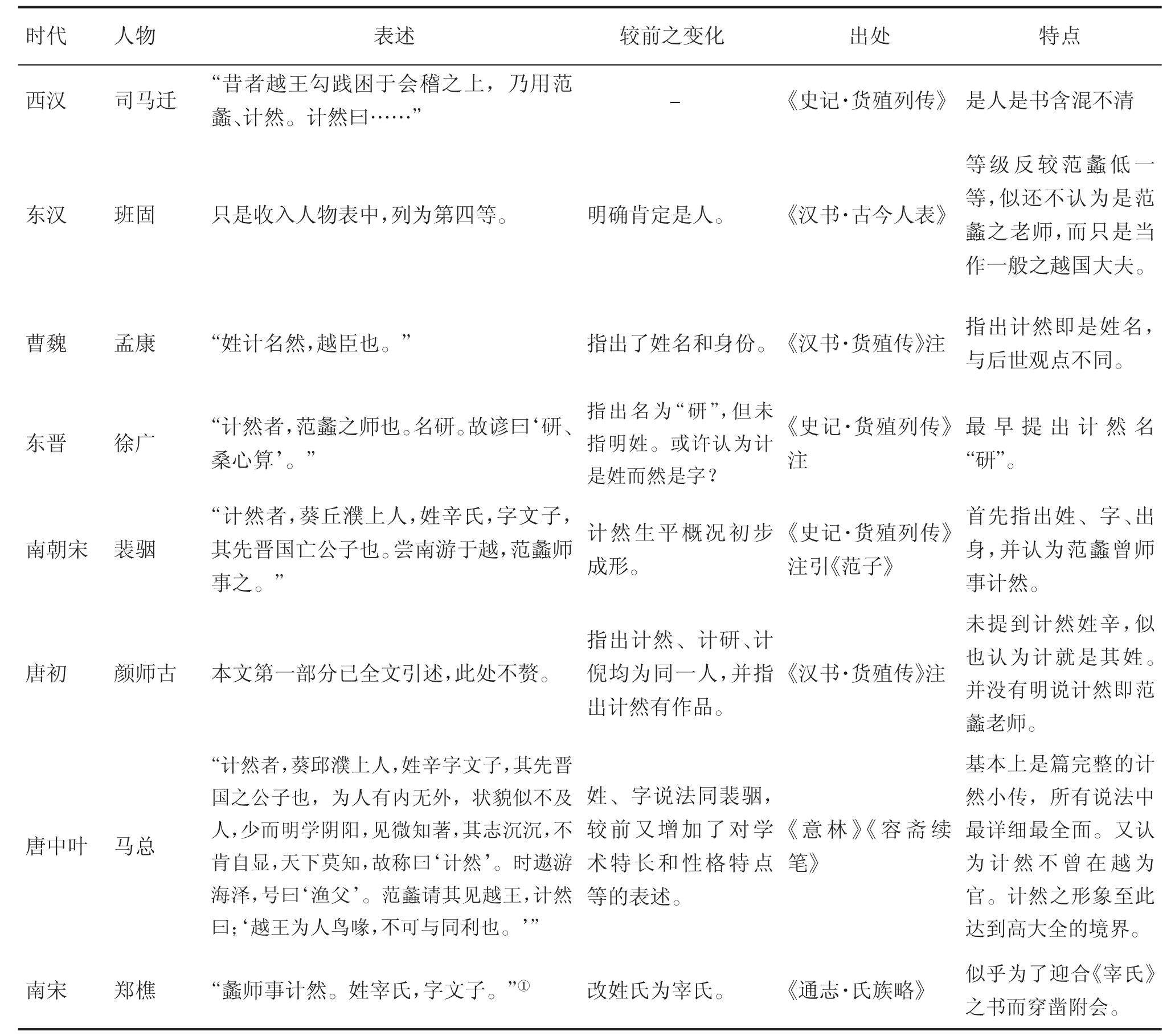

计然的形象也是在不断演变,详细揣测其发展脉络,会发现一个颇为有趣的现象,那就是某种程度上来看,演变的过程和顾颉刚先生提出的古史演变规律有着极大的形似性。古史系统是“层累地造成的,发生的次序和排列的系统恰是一个反背”[1]54,而计然形象演化也是一个层累的叠加过程,愈到后来形象愈清晰,记载愈详细。

就现存的史料来看,司马迁第一次提到计然,但计然是人是书却并没有说清楚;到班固已经明确认为是人,列于《古今人表》中,但对生平事迹则一字未提;此后关于计然的真实姓名被提了出来,再后来又升格成了范蠡的老师;而到了马总《意林》则将计然生平的大致轮廓比较清晰地勾勒了出来,自此计然成为了智者之典范。

为简明起见,我们将演变的大致情况排列在了表1中。可见,整体趋势是愈到后来,资料愈详细,涉及方面愈多,其人之地位愈重要,而境界愈高。

计然的资料愈到晚近愈详细,与古史系统愈到后世愈拉长的现象相映成趣,二者都是后人不断附会添加的结果。不惟其为范蠡师的说法靠不住,就连其姓辛的观点恐怕也不无问题。

顾颉刚先生据古史的层累叠加而怀疑古史系统的真实性,笔者则据计然形象的层累叠加而怀疑他的范蠡老师的身份。正如笔者在前文所多次声明的那样,计然有其人当是可信的,而其人是范蠡老师的说法则站不住脚,大都是出于后人之附会。由此,又可进一步窥测到一种社会现象,即名人必有名师。

表1 计然形象演变过程表

①参见郑樵《通志略·氏族第四·以官为氏》,上海古籍出版社1990年版,第72页。实则郑樵对计然姓氏似没有深入研究,只是抄撮前人观点,故而颇有冲突之处。《通志》中,计然之名凡三见,其他两种均认为姓辛。《氏族第五·去声》第97页称:“《国语》有计然,为越大夫范蠡之师。本葵丘濮上人,姓辛字文子,其先晋国亡公子也。”又《氏族第六·同名异实》第103页称:“辛氏有三:莘氏讹为辛氏,又计然本姓辛,又周项覃赐姓辛氏。”

(二)名人必有名师现象

名师出高徒的观念在中国根深蒂固,而中国古代的名人也往往都有名师。高徒出自名师的例子倒也颇多。先来看看历代的一些名师现象,这从中华文明的初祖黄帝时已经开始了,相传他的师父是广成子,《庄子》中首次提到了此种传说:

黄帝立为天子十九年,令行天下,闻广成子在於空同之山,故往见之……黄帝退,捐天下,筑特室,席白茅,闲居三月,复往邀之。广成子南首而卧,黄帝顺下风膝行而进,再拜稽首而问曰……黄帝再拜稽首曰:“广成子之谓天矣!”广成子曰:“来!余语女:……”[8]150-151

虽未明言,但膝行云云俨然是弟子拜师之礼。后世道教经典依此而进行发挥,广成子为黄帝师的说法遂深入人心。

周武王用太公望为师尚父,似乎也有老师的意味①《史记》卷三二《齐太公世家》:“言吕尚所以事周虽异,然要之为文武师。”参见司马迁《史记》,中华书局1959年版,第1 478页。。

入春秋,孔子一门3 000弟子72贤人,自是尽人皆知之事实。而同时代之人亦颇多名师,墨子亦为一例,他的弟子禽滑厘当颇有成就②吴毓江校注《墨子校注》卷13《公输第五十》:“子墨子曰:‘公输子之意,不过欲杀臣。杀臣,宋莫能守,可攻也。然臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。虽杀臣,不能绝也。’”参见吴毓江校注《墨子校注》,西南师范大学出版社1992年版,第638-639页。,惜乎先秦史料缺乏,已难详确考证。

再步入战国,名师更是层出不穷,苏秦、张仪有名师鬼谷子,《史记》记载:

张仪者,魏人也。始尝与苏秦俱事鬼谷先生,学术,苏秦自以不及张仪。[1]卷七〇

另有传说孙膑与庞涓亦为鬼谷子的弟子,但史书只是记载二人同学兵法,并未明言其师父,似乎不可信。③《史记》卷六五《孙子吴起列传》:“孙膑尝与庞涓俱学兵法。”参见司马迁《史记》,中华书局1959年版,第2 162页。

孟子、庄子、邹子等亦皆为名师,自不在话下。而战国末期之重量级人物韩非、李斯更是皆出荀子门下,史载:

韩非者,韩之诸公子也。喜刑名法术之学,而其归本于黄老。非为人口吃,不能道说,而善著书。与李斯俱事荀卿,斯自以为不如非。[1]卷六三

此后张良有黄石公,至隋唐而有英雄豪杰尽出王通门下之说法。

类似的例子还有很多,不再多举。名师本身能力颇高,培养出高徒似也不足为奇,很多历史事实也已经证明了这一点。但问题是,很多情况下,先是有了高徒,然后才附会出名师,范蠡与计然就是如此。

《国语》《史记》《汉书》均没有指出范蠡有老师,《越绝书》《吴越春秋》也只认为计倪是越国的普通大夫,地位并不比范蠡高,也毫无范蠡师事计然的迹象。

从东晋徐广开始,始认为计然为范蠡老师。徐广所处时代晚于两汉诸人至少百余年,复经永嘉丧乱,文物典籍散佚严重,他所见到的原始史料似乎应该不如司马迁和班固等两汉人物为多,何以唯独到了他的时代才知道范蠡有这样的名师呢?

大概是古人过于相信名师出高徒,由此又衍变出了一种意识,即认为名人亦必有名师。似乎无名师则不足以产生名人,并因此而附会出很多的名师来。对于这种错误认识,钱穆早已毫不留情地进行了批判,他说道:

且古之非常人,建非常之业,岂必尽有非常之师?如范蠡之师计然,苏张之师鬼谷,皆子虚乌有,不足信。[3]138

所说很有道理,但处在这种由来已久的社会氛围中,人们往往还是会自觉不自觉地听信甚至参加附会。

不管是由名师附会高徒还是由名人而附会名师,多数情况下还都只是民间的一种普遍的心理,这种单纯的附会的功利色彩通常也并不太重,充其量只是为了增加些茶余饭后的谈资罢了。

但普通人的这种心理似乎也可被人所利用来追求功利的效果,即为别有用心的人谋取利益。这种利用又可分为捏造名师和捏造高徒两种情况。

前者往往是杜撰一个神秘的人物来做自己的老师,借以提高自己的身价和名声,增加自己在社会中向上层攀爬的资本和动力。

对于苏张以鬼谷子为师一事,钱穆先生认为不可信,其实前人也早就有所怀疑了,乐壹称:“苏秦欲神秘其道,故假名鬼谷。”④《史记》卷六九《苏秦列传》注引乐壹注《鬼谷子》,参见司马迁《史记》,中华书局1959年版,第2 241页。考虑到苏秦一生钻营名利不遗余力的特点,此种推测不为无理。

张良遇黄石公的事亦太过诡异,而黄石公临别时对张良所说的“读此则为王者师矣。后十年兴。十三年孺子见我济北,谷城山下黄石即我矣”[1]卷五五之语更有似神话。当然有纯属民间传说的可能,不过也很难排除张良捏造故事以获名利的可能。

后者则多是杜撰高徒了,以此来提高本人或本派别的名声。

文中子王通为了标榜自己,竟称隋唐之际的大多数名人是自己的弟子,可史书中又找不出任何蛛丝马迹来证明他的说法。而为黄帝杜撰出广成子这么一个虚无缥缈的名师来,广成子自然捞不到什么好处,可拉出黄帝这样的名人做高徒,奉广成子为神仙的道家脸上却可增光不少,而道家经典也会更加光彩照人,他们却不会损失什么,那又何乐而不为呢?

计然形象的演变很难单纯归结于某一单纯原因,应该是上述几种动机共同参与的结果。

四、计倪与计然——真实的计然形象

在《越绝书》与《吴越春秋》中载有一个较为引人注目的人物——计倪,相同的姓氏相同的活动舞台,让人们不能不把他与计然联系起来。而要探讨计然的真实形象,我们也势必要理清计倪与计然的关系。

按照钱穆先生的观点来看,前者只是书名,而后者则是子虚乌有的捏造。但我们还是倾向认为他们确有其人,钱先生认为《越绝书》的作者据《史记》而发挥想象出一个计倪来,可是我们会发现《越绝书》几乎没有照搬模仿的痕迹,“官卑年少”的提法是一个明证,而不像《史记》那样大肆渲染范蠡归隐后的事迹更可说明作者之严谨。

对于《越绝书》的史料价值,古人已多有论述。如明人田汝成曾予以考证:“内经内传,辞义奥衍,究达天人,明为先秦文字,外传猥驳无论,记地两篇,杂以秦汉,殆多后人附益无疑也。”[9]7又如清人朱彝尊称:“(《越绝书》)保存东汉前吴越史料颇多,可补《国语》、《史记》等不足。”[10]232

则计倪之存在当是可信的。

那么他们是同一个人,还是毫不相干的两个人?从《史记》的记载来看,把两人当成一人是不成问题的,而且已有多人进行了考证,上引颜师古《汉书》注即认为然、研、倪“声皆相近,实一人耳。何云书籍不见哉?”[2]卷九一。历来注书家也多持此观点。而且对比《史记》和《越绝书》,又发现计然与计倪的观点有很多相同之处,比如农业丰歉循环论、本末并重、积著备荒等,很难想象会有两人同时同地提出如此高深的理论。所以,两人实即一人是比较合乎常理的。

但若按照后世诸家的观点(尤其是《意林》中的引文)来看,则当成一人又有不少难解的矛盾。比如,若二者同为一人,何以范蠡的老师反倒会年少官卑呢?对此,王文清是这么分析的:

计然因为不肯自显,便从葵丘濮上南游于越国海泽之地,自称“渔父”。当时已为越王句践之臣的范蠡,卑身事计然。请他见越王,愿他能“令越社稷长保血食”。此时,可能就是越王句践被吴王夫差围困于会稽山之时。当时计然虽认为“越王鸟喙,不可以(与)同利”,但最后还是由范蠡推荐做了越臣,成了越国“年少官卑”的大夫。在越灭吴以后,范蠡也认为“句践为人可与同患,难与处安”,决然辞别句践,去越入齐,自齐遗大夫种书信曰:“越王为人长颈鸟喙,可与共患难,不可与共乐,子何不去?”[11]

似也不无道理,但学生举荐自己的老师为官本就很反常,而老师地位低于学生更是匪夷所思。其实,王先生在这里是强替马总引文的观点打圆场,可马总引文中的观点未必完全站得住脚。正如前文所述,将历代对计然的说法按顺序排列一下就发现计然的形象是愈来愈高大完美,到《意林》达到了登峰造极的地步,其中记载多不可信。

据此,计然和范蠡的师徒关系显然子虚乌有,计倪与计然为同一人的障碍也就不复存在了。

解决了两者的关系问题,我们可以来窥探一下计然的生平了,在这里提出的也还多是猜测性的看法,尚祈长者前辈批评指正。

先看计然的早年经历。裴骃《史记集解》引《范子》称:“计然者,葵丘濮上人,姓辛氏,字文子,其先晋国亡公子也。尝南游于越,范蠡师事之。”[1]卷一二九其中范蠡拜师之事可能有失实之处,但其出身来历当有一定的可信性。计然可能确是晋国亡公子之后,世代居于葵丘濮上,大概在今河南兰考县附近。他入越当在范蠡之后,而范蠡可能是发现他的伯乐,认识他后不久即向越王举荐了他。他入越的动机当同范蠡与文种一样,预见到“霸王之气,见于地户”和“地户之位,非吴则越”[9]卷七而前去寻找建功立业的机会。他应该是欣然接受了举荐并入朝为官,而不是断然拒绝,纵然曾说出过“越王为人鸟喙,不可同利也”[12]2这样的话也只是士人的故作高姿态而已。

这里还涉及到了一个有趣的问题,即计然的姓氏问题。东晋徐广之前似乎都认为计就是计然的姓,也无名或字为文子的说法。至刘宋时,裴骃始认为计然姓辛而字文子,至唐马总而集其大成。稍后又有计然姓宰氏的说法,似乎是受《汉书·艺文志》所录《宰氏》的影响所致。①关于计然姓氏的详细演变情况,可参见本文第三部分之计然形象演变过程表。而后人对计然的姓氏的认识更是颇为混乱,如《元和姓纂》中就有自相矛盾的记载。其计氏条称:

《国语》:“计然为越大夫,范蠡师。云本夔丘濮上人,姓辛字文子,其先晋国公子也。”①

而其宰氏条则称:

陶朱公师计然,姓宰氏,字文子,葵丘濮上人。[13]199

则同书之中而同人之姓氏有截然不同的两种说法,有过之而无不及的是郑樵,他在《通志·氏族略》中凡三次提及计然,也是宰氏、辛氏两种说法并存。②郑樵对计然的相关记载分别见于《氏族略》第72页、97页和103页,详参本文第三部分“计然形象演变过程表”的表下脚注。此外王先谦在《汉书补注》(中华书局1983年版)中的观点也自相矛盾,第889页《艺文志》注中认为计然姓宰氏:“《元和姓纂》十五海,宰氏姓下,引《范蠡传》云:陶朱公师计然,姓宰氏,字文子,葵邱濮上人。据此则唐人所见《史记集解》本亦作宰氏。宰氏即计然,故农家无《计然》书。《志》云不知何世,盖班所见,乃后人述宰氏之学者,非计然本书也。”而第1 545页《货殖列传》注中则称:“孟注以为姓计,殊误。高似孙《子略》云姓章,《通志略》云姓宰,并因姓辛而误。”则又认为姓辛。古人对计然认识之混乱可见一斑。

笔者倾向于认为计然就姓计,因司马迁、班固似乎并不认为计然姓辛,班固《古今人表》中所列越大夫中均为真实姓名而无称别号者,计然似不能例外。而《越绝书》《吴越春秋》中对其他大夫都是直呼姓名,则唯独对计倪以号相称的可能性很小,似乎作者也认为计倪就是姓计。我们再看看计然步入仕途后的作为。

初入官场的计然较之范蠡等人年纪要小很多,资历很浅,故而“官卑年少,其居在后”[14]卷九。他位居八大夫之末,远在种、蠡二人之下,这从《吴越春秋》记载越王启程赴吴为奴时诸大夫发言的次序可以看出来。但他见识过人,很快得到了越国君臣的器重,越王勾践即曾对他说过“子何年少,于物之长也”[9]卷四这样的话,对其在国家大政方针的见识也极为欣赏,声称:“大夫佚同、若成,尝与孤议于会稽石室,孤非其言也。今大夫言独与孤比,请遂受教焉。”而范蠡“卑身事之”[2]卷九一向其请教也不是全无可能的。

他曾经经商渔利,《史记》中所载他的话语已隐约透漏出他对商业运行规律有清晰认识。他又曾向越王进言:“尝言息货,王不听,臣故退而不言。处于吴、楚、越之间,以鱼三邦之利,乃知天下之易反也。”[9]卷四可见他曾有过商业实践且经商成效相当显著。而他对越国贡献最大的也正是他在改善国家财政方面的一系列建议,故而范蠡会说“计然之策七,越用其五而得意”。计然的财政头脑与范蠡的外交、军事才华和文种的处理内政能力鼎足而三,都在越国的复兴与称霸过程中发挥了至为重要的作用。

他的主要职掌当是司察阴阳五行的变化。颜师古称其“博学无所不通,尤善计算”,而马总《意林》则称其“少而明学阴阳,见微知著”,则可知其专长在于阴阳五行方面,其职掌当与其专长不无关系。而且他曾向越王进言:“候天察地,纪历阴阳;观变参灾,分别妖祥;日月含色,五精错行,福见知吉,妖出知凶;臣之事也。”[14]卷七

计然为人正直,勇于进谏,往往能言人所不能言。当越国面临危亡境地之时,勾践抱怨群臣“易见而难使”,无人敢回应,计然却站出来予以指斥:“殆哉!非大夫易见难使,是大王不能使臣也。”又称:“夫官位财币,王之所轻;死者,是士之所重也。王爱所轻,责士所重,岂不艰哉?”虽然越王最终接受建议,但期间曾“勃然”,最后又“大媿”,批逆鳞的危险性也可想见。其仪表风范千百年后想来,依然令人心向往之。

计然与范蠡关系密切。计然身为越国大臣,主管且极精通阴阳天文之事,又曾有过经商理财的实际经验,要从事这些活动,必然有极聪明的头脑和深邃的见识。这些在现代也是极有吸引力的,更不用说在2 000年之前的偏远的越国地区了。范蠡自然也不能不为计然的才华所吸引,曾多次向其请教探讨的可能性还是很大的,后人遂加以附会发挥,传到后来,计然不仅成了范蠡名副其实的老师,还俨然成了一位世外高人了。

计然最后的归宿,从《吴越春秋》来看,当是佯狂以避祸,从而得以善终。[14]卷十王文清先生文中还提供了一条关于计然最后下落的资料,虽也不无后人附会的色彩,但还是很有趣且有一定说服力的,摘录如下:

文种自杀以后,“佯狂(诈为狂人)”的计然在哪里呢?据《大明一统志·湖州府·山川》记载:“计岘(xian)山,在武康县西北二十五里,山墟名,范蠡之师计然尝居此,因名。”“计筹山,在武康县东南三十五里。昔越大夫计然尝筹算于此,山下有计村,计族甚盛。”《大清一统志·浙江省·湖州府一·山川》也说:“计岘山,在武康县西北二十五里,相传计然所居。”计筹山,在武康县东南三十五里。《吴兴计》云:昔越大夫计然多才智,筹算于此。”这里所记的因“范蠡之师计然尝居此”而命名的“计岘山”,因“计然尝筹算于此”而命名的“计筹山”,当是计然“佯狂”以后隐居的地方。“计筹山”因计然尝筹算于此而命名,山下又有“计村,计族甚盛”,当是计然后裔聚居的地方。前面已经说过,计然是辛文子之号,他本姓辛不姓计。《通志·氏族六·改氏》说:“辛氏改为计氏。”居住在这一带的“计族”,当是计然由辛氏改为计氏以后的计然后裔。[15]

计然的思想,大致有以下几个方面:其一,重视蓄积备荒备战。其二,农业丰歉循环论。其三,阴阳五行的治国理念。其四,商业运行规律与国家财政政策。其五,选贤任能,纳谏拒谀,不拘资历。相关研究颇多,此处只是简要概括一下,就不再一一展开了。①前引孙开泰、王文清的文章都有所涉及。此外笔者所见到的尚有多篇,如张增田《范蠡的经营理念及其现代教益》,载《古籍研究》2000年第4期;唐广《范蠡的“计然之术“及其商业经营价值》,载《商史钩沉》2004年第6期;刘纪兴《范蠡思想研究简论》,载《江汉论坛》2006年第7期。

五、计然与文种

文种与计然本无密切之联系,古人也较少关注二者之联系。至清代以来始有人认为计然即文种,其代表者有三人。一是清代的梁玉绳,在《史记志疑》中微露此意②《史记志疑》卷三五认为《货殖列传》中的“计然之策七”有误,称:“《吴越春秋》、《越绝书》皆作‘九术’,‘七’字与汉传‘十’字同误。”梁玉绳认为计然七策就是文种九术,无疑是宣称计然即为文种。;一是今人赵捷民,撰《计然即文种》以抒己见③载《光明日报》1962年5月9日。;一是今人郑克中,著《计然为文种辨——兼论文种经济思想的历史地位》④载《东岳论丛》1979年第3期。予以考证。三家倒也颇能言之成理,但又过于标新立异,支持者并不太多。

赵捷民还只是作出了较初步的判断,郑克中的论述则颇为全面,他先力证计然实有其人,继而在语音上作文章,试图阐明逢同和柘稽都是文种,而柘稽则是计然,故而计然亦即是文种。最后把计然之策全部归于文种而论述了文种的经济思想。实则文中颇多穿凿附会之处,此处不一一辩驳。重点剖析一下这种观点产生的背景,其原因不外乎以下几点:

其一,《史记》中有计然七策和伐吴七术,而《越绝书》有文种九术,二者颇有相通之处,来看前者关于七术的记载:

越王乃赐种剑曰:“子教寡人伐吴七术,寡人用其三而败吴,其四在子,子为我从先王试之。”种遂自杀。[1]卷四一

再看后者关于九术的相关记载:

昔者,越王句践问大夫种曰:“吾欲伐吴,奈何能有功乎?”大夫种对曰:“伐吴有九术。”王曰:“何谓九术?”对曰:“一曰尊天地,事鬼神;二曰重财币,以遗其君;三曰贵籴粟槁,以空其邦;四曰遗之好美,以为劳其志;五曰遗之巧匠,使起宫室高台,尽其财,疲其力;六曰遗其谀臣,使之易伐;七曰疆其谏臣,使之自杀;八曰邦家富而备器;九曰坚厉甲兵,以承其弊。故曰九者勿患,戒口勿传,以取天下不难,况於吴乎?”越王曰:“善。”[9]卷一二

对比可以发现,九术中的重财币、贵籴粟槁、家富备器、坚厉甲兵等实际上也包含在了计然的思想之中。而《史记》中七策、七术数目同样为七,也令人不由得生出许多联想来。

但是两者毕竟还有很多不同,计然之策集中于理财方面,重在富国;而文种九术集中在强国弱敌方面,重在灭敌。此外,九术所涉及的方面也要比七策大一些。再则,司马迁将七策、七术并举,也没有说两者同为一种策略。据此则可断定两者并不相同。

其二,计然姓名与文子、文种之纠葛。裴骃最早提出计然姓辛字文子,此后这种说法得到多数人的认同,而计然也从此后便与文子和文种结下了不解之缘。起初是将计然与文子混同起来,最早持此观点的是北魏李暹,他为《文子》作注时,认为文子即计然。北宋人晁公武《郡斋读书志》卷三上载李暹所作文子传:

姓辛氏,葵丘濮上人,曰计然。范蠡师事之,本受业于老子,录其遗言,为十二篇。⑤转引自张丰乾《出土文献与文子公案》,社会科学文献出版社2007年版,第10页。

杜道坚《通玄真经缵义序》又进一步发挥:

文子,晋之公孙,姓辛氏,字计然,文子其号。家雎之葵丘,属宋地,一称宋钘,师老子学,早闻大道,著书十二篇曰《文子》……楚平王聘而问道,范蠡从而师事之,勾践位以大夫,佐越平吴,功成不有,退隐封禹之地,登云仙去,吴兴计筹之阴乃其古处。⑥转引自张丰乾:《出土文献与文子公案》,第10-11页。

而后又有人将文种之文又与文子之文相联系,并进一步推及计然之文子。但是《文子》与计然并无关系,宋人洪迈已然论及,他认为:

而《文子》十二卷,李暹注,其序以谓《范子》所称计然。但其书一切以老子为宗,略无与范蠡谋议之事,《意林》所编《文子》正与此同。所谓《范子》,乃别是一书,亦十二卷。马总只载其叙计然及他三事,云:“余并阴阳历数,故不取。”则与《文子》了不同,李暹之说误也。[12]2

《文子》即与计然无关,则文子自然也与计然无涉。清人江瑔《读子卮言》又有进一步考证:

古人称子者,其例有二:一为合姓而称之,某姓即称某,如孔子、庄子之类是也;一为于名字之外,别以一己学问之宗旨或性情之嗜好,署为一号,以示别于他人,亦称某子,如老子、鶡冠子之类是也。二者之中,以前者为通称。古未有字为某子者。文子道家,崇朴,亦无自号文子之理,故文子之文必为姓。①参见李定生、徐惠君《文子校释》,上海古籍出版社2004年版,第15页。该书作者赞同江瑔的计然不是文子的观点。

据此已可判明计然与文子不是一人。而以文子为媒介将文种与计然连接起来的观点也就不攻自破了。

其三,计然说过“旱则资舟,水则资车,物之理也”,而文种也说过“臣闻之贾人,夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也”[16]卷二〇,两种说法如此相似,出自同时代同国家同朝为臣的两人之口,也让人不能不心生疑窦。

这种商场上的待乏原则与观念可能在当时已经深入人心,我们注意到文种说上述话语之前还曾特意说明是从贾人那里听来的。那么计然与文种同时注意到这种现象也就不足为奇了。

以上从文种即计然观点产生的原因上进行了分析,基本辨明这种观点是不正确的。其实,《汉书》的《古今人表》也可以为证,若计然与文种为同一人,表中又为何要将二者分列呢?[2]卷二〇再如,何故《越绝书》和《吴越春秋》均记载为两人呢?

对于计然即文种说,很多学者已经进行了较为深入的剖析和批判,不再一一引述。②

计然实有其人的观点历来是主流,笔者依然支持此观点,且认为计然确实才华出众并在越国政坛发挥了较大作用。但也不是对前人观点全盘接受,而是在质疑者观点的启发下进行了一些发展,认为计然虽与范蠡有密切联系,但其地位与影响却还无法与范、文二人比肩。通过比对史料,笔者又提出了计然形象的层累叠加的观点,进一步对古代的名人必有名师的现象作了浅层次的探讨,虽牵强之处在所难免,但还是较前人有了新的突破和发展。总之,本文颇有立意新颖之处,但学识所限,深度还不够,稚嫩之处也尚多,还祈长者前辈不吝赐教。