论涵摄模式的概念及其逻辑难题之因应

邓经超

涵摄模式长久以来被视为一种机械的法律适用方式,法律确定主义甚至认为法官裁判只需遵循涵摄教条(法律完全确定之观点)就可以得出案件结论。[1]参见[德]乌尔弗里德·诺依曼:《法律论证学》,张青波译,法律出版社2014年版,第2页。这种制定法实证主义将涵摄看作是通过确定的制定法与案件事实,从而得出确定的结论的过程,即涵摄决定论。[2]参见雷磊:“为涵摄模式辩护”,载《中外法学》2016年第5 期,第1206页。在涵摄决定论的观点之下,无需法官的价值判断,甚至无需对判决的证成。另一极端的观点为法律决断主义,例如自由法运动的旗手康特洛维茨认为:法官依靠意志作出判决,这种意志引导着法官在制定法段落间进行选择,是意志真正推动着法官进行裁判。[3]参见[德]康特洛维茨:《为法学而斗争:法的定义》,雷磊译,中国法制出版社2011年版,第22 ~23页。很显然,法律决断主义不仅否定涵摄模式的有效性,甚至否定了制定法的强制性。我国法理学界对涵摄模式也同样存在争议,[4]例如姜福东在第十五届全国法律逻辑学术讨论会上的文章《论涵摄思维模式及其修正》,认为涵摄模式有其自身难以解决的结构性悖论。奠基于诠释学哲学的类推模式,通过对事实与规范进行等置处理,在一定程度上修正了涵摄模式。聂长建在《西北师范大学学报》2011年第4 期发表的文章《从概念涵摄到类型归属——司法三段论适用模式的转型》甚至认为涵摄模式不适用于司法三段论,司法三段论的适用模式是类型归属。总之,基本上都是对涵摄模式持批判态度。支持涵摄模式的学者有中国政法大学雷磊教授,他在《中外法学》2016年第5 期发表的文章《为涵摄模式辩护》是国内目前少数支持涵摄模式的论文,他通过细致的论述和反思,回应了涵摄模式的怀疑论和批判观点。批判者认为至少对疑难案件而言,机械的涵摄模式无法有效处理规范与事实的对应。涵摄模式被简单地视为司法三段论,进而将涵摄模式与形式逻辑相比照,因此在司法实践中,许多对形式逻辑的批评就自然而然投射至涵摄模式中了。尽管涵摄模式经历了众多的批判,但依然不能否认它(至少对于成文法国家而言)是司法裁判的基本模式,因为成文法的约束,法官必须采取涵摄的思维方式。要正确理解涵摄模式,至少应当从以下几个方面入手:第一,认识到推理与论证的区别;第二,法学知识是一种理解性的知识,而非说明性的知识;第三,涵摄模式不单纯是个司法裁判过程中的法律适用技术问题,同时内部也面临许多逻辑与语言哲学难题。下面将对这些问题逐步展开。

一、重新审视涵摄模式的概念

对于涵摄模式,学界至少具有三种观点:第一种将涵摄模式视为“确定生活事实与法律规范之间关系的思维过程”;[5][德]魏德士:《法理学》,丁晓春、吴越译,法律出版社2005年版,第295页。第二种认为涵摄模式即“将案件事实归属一法规范的构成要件之下”;[6][德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第33页。第三种则考虑了涵摄模式对疑难案件的影响,而在涵摄概念的原本意义上增加了“等置(比较)”的内容。[7]参见[德]卡尔·恩吉施:《法律思维导论》,郑永流译,法律出版社2014年版,第60~61页。对于第一种观点,它的误差在于:与法律规范相匹配对应的不是生活事实(自然事实),而是案件事实,或者严格说是裁判事实。对于第二种观点,它的瑕疵在于:尽管案件事实与构成要件的对应没有问题,但裁判过程中,法官需要进一步对构成要件进行解释,最终形成要件事实。至于第三点从根本上就是错误的,如果将重点集中在小前提上,那么整个涵摄模式的演绎过程还存在吗?并且这种狭义的涵摄观念如何保证裁判过程所必须遵循的法律拘束也同样容易受到质疑。基于上述三种理解,笔者认为,涵摄模式是一种法官对法律规范的构成要件进行陈述(解释)所形成的要件事实和对案件事实进行裁剪(基于证据)所形成的裁判事实进行归属论证的过程。司法裁判中的涵摄指的是要件事实中的概念与裁判事实中的概念之间的语义与价值之匹配。重点在于其是一种概念的归属论证过程,而不是简单的逻辑三段论推理。

(一)作为论证程序的涵摄模式

尽管以逻辑三段论为基础建立起来的司法三段论推理在一定程度上确保了裁判的精确性,但由于法律逻辑的特殊性,司法三段论并不能与逻辑三段论一样分享形式逻辑的严密性与精确性。这也构成了批判司法三段论的原因之一。[8]对待司法三段论的立场可以大致总结为三种:其一是根本否定论,这种观点认为三段论是一种基于逻辑效力概念的推理形式,对于规则来说并不合适,即使在简单案件中,三段论式的规则适用模式也是错误的。其二是有限存在论,这种观点认为三段论推理隐蔽了司法过程的复杂性。其三是完全存在论,这种观点认为三段论是一种完全自足的裁判方法,而无需诉诸法外理由或其它法律方法。参见孙海波:“告别司法三段论?——对法律推理中形式逻辑的批判与拯救”,载《法制与社会发展》2013年第4 期,第135页。在讨论司法三段论时,往往会提及法律规范与案件事实之间的涵摄,而这种通过逻辑涵摄从而由法律规范推得裁判的程序被称为涵摄模式(涵摄模型)。[9]参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第33页。并进而将司法三段论与涵摄模式等同。因此,人们在批评司法三段论之余顺便将批判目标对准了涵摄模式。问题在于,涵摄模式并不能简单地视为司法三段论,二者的区别主要在于司法三段论是一种简单的推理形式,而涵摄模式是一种论证程序。在逻辑学上,推理是从一个或者一些已知的命题得出新命题的思维过程或思维形式。[10]参见陈波:《逻辑学是什么?》,北京大学出版社2015年版,第50页。而论证是用某些理由去支持或反驳某个观点的过程或语言形式,通常由论题、论点、论据和论证方式构成。[11]参见陈波:《逻辑学是什么?》,北京大学出版社2015年版,第52页。

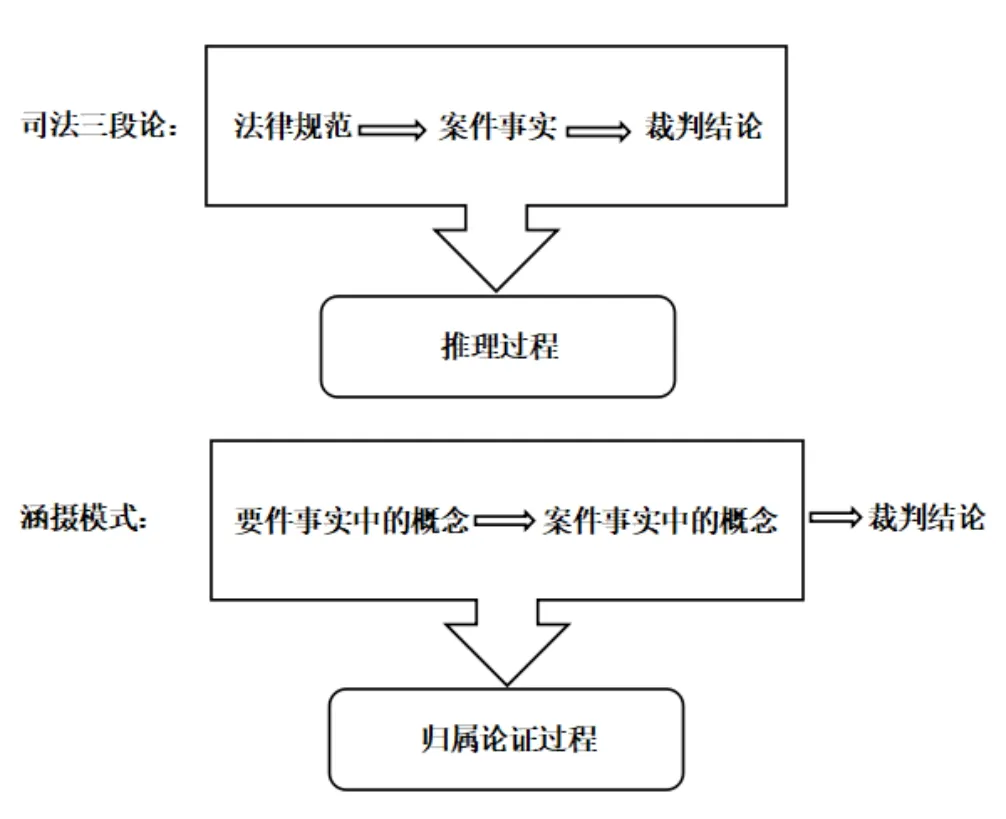

司法三段论可以简单表述为从法律规范这个大前提出发,寻找与规范相匹配的案件事实,最终推出案件结论的过程,它的重点在于对整个法律适用推理过程的描述。这个推理过程与逻辑三段论的推理过程并无不同,无论是一般案件还是疑难案件,都以这种一元推理的方式进行裁判。以这种简单化的推理形式处理复杂的疑难案件必然会面临质疑,而涵摄模式具有自己的特殊性。一般而言,涵摄是下位(种)概念归属于上位(属)概念的逻辑过程,在法学上则体现为裁判事实中的概念归属于要件事实中的概念的思维过程。[12]由于案件事实是“实”,是陈述语句,而构成要件是“名”,是概念的类型集合,因此二者不能相互涵摄。只有将案件事实“名”化,或者说概念化,才可以将案件事实涵摄至构成要件之中。在普遍情形中,涵摄的概念之间是清晰的,即概念的意义是确定的,概念的意义即所指(意义的指称论),不会令人产生混淆;而疑难情形中,涵摄的概念之间是混乱的,概念的指称可能是同一个,但其意义却不相同,因而确定概念的意义需要结合其在语言中的使用(意义的使用论)。可见,在涵摄模式中,重点不是对法律推理过程的描述,而是在于概念的归属论证过程。一方面需要在法律规范的构成要件与裁判事实之间进行归属,最终成功匹配;另一方面也需要进行事实判断与价值判断的反复权衡,在案件的支撑理由之间进行抉择。这充分显示出涵摄模式的论证特质。在一般案件中,由于案件事实较为清晰,将其中的概念与法律规范构成要件中的概念进行归属并不困难,此时的涵摄过程也并不复杂。通过概念的分析(下降)过程,将构成要件中的概念进行向下演绎,最终涵摄案件事实中的概念。这种涵摄的过程有时只有一步,因此在一般案件情形下,涵摄模式与司法三段论的形式类似很容易造成性质上的混淆。但面对疑难案件,司法三段论往往会束手无策,因为复杂的案件事实无法简单地与法律规范相匹配,法官的裁判也并非简单的一元推理,此时便需要借助漏洞填补、价值判断等其他论证方式裁判。涵摄模式则不会面临此等困境,它的论证特质决定了法官不会机械地适用法律,而是会在众多理由之中充分权衡,在事实判断与价值判断的纠葛之间寻找到最终的结论。

总之,涵摄模式被批判的重要原因是误认为其只是一种推理形式。只有首先认识到涵摄模式是一种论证程序,才能消除其具有机械性的误解。当然,作为一种论证程序,涵摄模式同样会面临许多逻辑以及语言上的困难,但这属于其内部的理论难题,并不能完全否定涵摄模式对于司法裁判的根本重要性,更不能理所当然地从法律的外部视角来寻找替代性模式。

图一 司法三段论与涵摄模式的比较

(二)作为“理解性”方法的涵摄模式

涵摄模式作为法学方法论的关键概念之一,预设了其分享着法学方法论的科学性质。而探究了法学方法论是什么样的学科,从某种程度上也表明了涵摄模式具有什么样的科学性质。对此需要从方法论这一概念讲起。

方法论是个哲学词汇,对它的定义没有太大的争议,是有关认识方法、思想方法的一些理论。近代西方哲学比较著名的方法论有培根的经验论归纳方法,笛卡尔的“我思”的怀疑方法和假设演绎的方法,康德的先验哲学方法,黑格尔的思辨的辨证方法等等。现代西方哲学方法论则主要围绕着分析哲学方法和现象学——解释学方法来进行。上述这些不同类型的哲学方法说明了,方法并非纯粹抽象的形而上学,方法的意识不是空洞的。它与认识以及思考的对象、方式以及知识体系是紧密联系在一起的,知识体系对应着一套方法,没有这套方法,也就不存在整个知识系统。方法论一般分为三个层次。第一个层次是哲学方法论,这是最高、最抽象的层次。哲学本身就是将整个世界做为思考对象的,因此哲学方法论就是面对整个世界的普遍性思维模式。之所以称为普遍性思维模式,原因在于哲学试图将自身涵括至所有领域,为人们认识世界和改造世界提供某种思路。例如逻辑经验主义的方法论(早期分析哲学方法论),它以经验主义为依据,并结合数学演绎的方法,将哲学认识论从研究“真理”问题转向了研究“意义”问题。逻辑经验主义的领军人物石里克就认为,以往的哲学,如笛卡尔、斯宾诺莎和康德,都没有找到哲学正确的问题与方法。卡尔纳普也论述道:“在形而上学领域里,包括全部价值哲学和规范理论,……这个领域里的全部断言陈述都是无意义的。”[13][美]卡尔纳普:“通过语言的逻辑分析清除形而上学”,载《逻辑经验主义》(上卷),洪谦编,商务印书馆1982年版,第13页。逻辑经验主义者经常提出他们著名的口号,即唯一有意义的陈述是那些可证实的陈述。[14]参见[以]道·加比等编:《爱思唯尔科学哲学手册〈逻辑哲学〉》(上),刘杰、郭建萍译,北京师范大学出版社2015年版,第315页。依据这种可证实性的原则,逻辑经验主义者想要建立一种科学语言,来否定语言之外的实在本质的意义。这种(科学)语言的最基本表达是描述我们直接经验的言论,例如逻辑的和句法的表达式,以及那些使用语言的逻辑资源通过可观察的表达式就能被定义的表达式。[15]参见[以]道·加比等编:《爱思唯尔科学哲学手册〈逻辑哲学(上)〉》,刘杰、郭建萍译,北京师范大学出版社2015年版,第316页。因此,逻辑经验主义认为:“哲学是那种确定或发现命题意义的活动。哲学使命题得到澄清,科学使命题得到证实。科学研究的是命题的真理性,哲学研究的是命题的真正意义。”[16][德]石里克:“哲学的转变”,载《逻辑经验主义》(上卷),洪谦编,商务印书馆1982年版,第9页。方法论的第二层次是一般科学方法论,主要为各种具体科学(包括社会科学)提供普遍思维的方法。相比哲学方法论而言,一般科学方法论更具有操作性。例如逻辑方法,其中的演绎和归纳都有一套具体的操作规则和步骤,并且对各种科学都具有普遍适用性。方法论的第三层次是具体科学方法论,这种方法论是以具体学科范围为对象,相比一般科学方法论更为具体。例如物理学有自己的一套研究方法,质量的检测,力的作用等等;化学中的观察和实验方法,还有心理学的个案研究、社会学的实证调查等都是属于各自学科的方法论。方法论的三个层次并非相互独立的,而是相互影响、相互补充的关系。由于哲学方法论是最高层次,最具抽象性的,因此可以说它对其他种类的方法论具有决定性的作用和指导的意义。

从方法论的三个层次来看,法学方法论无疑属于第三个层次,即具体科学方法论。但是紧随而来的一个疑问是,物理学可以根据数据分析方法进行研究、社会学可以根据实证调查方法进行研究、历史学可以根据史料考据方法进行研究,那么法学能否根据裁判技术方法来进行研究呢?似乎不能如此草率地确定。这个问题一方面和对法学的认识不同有关,另一方面也涉及到自然、社会科学方法论与人文科学方法论之间的争论。前者所要讨论的范围太过宽泛,并与本文无关,因此此处仅阐释后一方面。自然、社会科学方法论和人文科学方法论之争是围绕着“说明”和“理解”这两个概念来进行的。对于实证主义而言,自然科学和社会科学都是建立在“说明”的方法之上,它们在方法论上是一元的。无论是自然科学还是社会科学,都需要通过“说明”方法来揭示事物的一般规律。“在约翰·穆勒看来,所有的说明从根本上看有着同样的逻辑结构,用以说明自然变化的原则与用以说明社会变化的原则之间,不存在基本的逻辑上的差别。”[17]陈嘉明:《现代西方哲学方法论讲演录》,广西师范大学出版社2009年版,第18页。相对于实证主义的自然、社会科学方法的一元论,反实证主义拒绝以自然科学作为人文科学(尤其是历史学)方法论的标杆,而提出了以“价值”和“意义”做为人文科学的根本的二元论,人文科学的目的在于“理解”。与“说明”方法把握自然界重复的因果律不同,“理解”方法把握的是人的内在精神世界。“说明”和“理解”的方法论之争的核心在于对科学研究是否必然是价值无涉(value-free)的?很显然,以说明为方法论的自然、社会科学主张价值无涉,而以理解为方法论的人文科学则势必带有浓厚的价值判断。这种争论本身是毫无问题的,但是在探讨法学是一门什么样的科学这个问题时就出现困惑了。一方面,作为司法实践技艺的法学方法论注重裁判的技术,法官裁判的过程是个法律适用的过程,那么这显然是一种“说明”的方法。法官需要将案件事实放置在法律规范(即一般规律)之下,寻找事实与结论的因果关系:因为产生了什么事实,根据法律规则这个一般规律,所以判处什么刑罚。但另一方面,司法裁判的目的却不是说明事实与结论的因果关系,而是维护社会秩序、保护当事人的权利等价值。实际的司法判决除了需要遵循一定的推理形式,还必然受到价值判断的影响,甚至价值判断在某种程度上占据主要地位。可以说法学所遭遇的论证难题大体上是价值判断逻辑的难题。[18]参见舒国滢:“逻辑何以解法律论证之困”,载《中国政法大学学报》2018年第2 期,第5页。法官需要通过法律论证来证成自己的裁判,以使当事人以及社会舆论“理解”裁判的逻辑。这在某种程度上贴近了人文科学方法论的“理解”方法。如此一来,法学方法论似乎既有着社会科学方法论的“说明”特征,又有着人文科学方法论的“理解”内涵。

当然,说明和理解是紧密关联的,甚至可以说理解是说明的目标和成功的说明的最终产物。但不能由此得出结论:理解只有在已经存在说明的地方才存在。[19]See Peter Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, Second edition, Routledge Publish Press, 1990, p.10.在温奇(Peter Winch)看来,与说明紧密联系的那种理解并不是最重要的形式,而与“遵循规则”等相关联的理解才是理解的主要形式,且不依赖说明的理论而存在。温奇进一步认为,理解自然现象是按照因果观念,而理解社会现象涉及行为的动机(motives)和理由(reasons)的范畴,进而因果范畴通过经验概括(generalizatio n)而涉及一般性,行为的理由的范畴则通过规则(rule)而涉及一般性。[20]See Peter Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, Second edition, Routledge Publish Press, 1990, p.11.法学方法论正是后一种理解,而更为具体的涵摄模式也同样体现这一种理解的形式。因为实际司法裁判过程中,法官所要探究的不是事实之间的因果关系,而是判断行为的动机、理由的对错,这需要依靠法律规则这个标准来进行判定。也就是说,涵摄模式实际上处于一个“理由空间”[21]“理由空间”这一概念是由塞拉斯提出来的,在塞拉斯看来,那些言外的行为即便作为自然的存在,只要尚未与语言表达的规则相关联,就不可能具备证成知识的基础作用;而要能够与语言符号之间的句法规则相切合,言外的行为也就必须具备受规则调整的符号活动的形式,它就因此不再是自然的而是 “理由空间”中的存在。也就是说,理由空间实际上就是受规范支配的空间,它与自然空间相区别。参见徐竹:“因果知识的规范性理论:塞拉斯论先天综合”,载《中国人民大学学报》2018年第5 期,第12页。中,它是一个规范性的论证方式,受规范的支配。

因此,涵摄模式所遭受的外部批判(例如机械的形式、无法处理价值判断等)是不成立的,是对涵摄模式的误解。一方面,涵摄模式是一种论证程序,它并非简单的推理形式,论证的特质已经保证其灵活性。另一方面,法官利用涵摄模式裁判是一种“理解”的方法,而不是“说明”的方法,涵摄模式完全可以对价值纠葛进行判断和权衡。当然,尽管涵摄模式可以有效回应外部批判,但其内部所面临的困难也依然存在。前文已经提及,涵摄模式的内部难题是逻辑与语言的难题,笔者将在下文尝试进行解决。

二、涵摄模式之于司法裁判的不可或缺性

(一)从语言游戏的角度看涵摄的性质

在成文法国家的司法裁判过程中,法官运用涵摄模式处理案件、得出裁判结论已经成为普遍的方法。这不仅由于成文法国家受法律规则的严格约束,法官裁判必须以法律规则作为自己的标准;而且还因为涵摄模式的可普遍化以及具有内在稳定性的特点。涵摄模式既是一个逻辑问题,实际上也是一个语言问题。而司法裁判过程所面临的也同样是语言问题,包括修辞、解释、说理、论证等等。可以说,司法裁判本身就是一种“语言游戏”,在这个语言游戏中包含了大大小小的不同的其他语言游戏,例如原、被告之间的法庭辩论,法官对发言者的规制和警告以及法官基于概念、理由进行的涵摄和推理。那么涵摄作为一种司法裁判过程中的语言游戏,它的重要性与不可或缺性是什么?这就需要先从“语言游戏”这个概念开始。

“语言游戏(Sprachspiel)”并非“狡辩”“文字游戏”等表面意思,它被维特根斯坦赋予了更深刻的涵义。在他看来,用语言来描述、报告、告知、肯定、否认、推测、下命令、问问题、讲故事、演戏、唱歌、猜谜语、说笑话、解题、翻译、请求、感谢、祝贺、咒骂、祈祷、警告、回忆、表达感情和完成其他许多活动都可以称为“语言游戏”。这个词意指语言和活动所组成的整体,语言首先是一种活动,是和其他行为举止编织在一起的一种活动。一方面,“游戏”无拘无束,另一方面,“游戏”必须遵循一定的规则,游戏的拘束来自规范。[22]参见陈嘉映:《语言哲学》,北京大学出版社2003年版,第166页;[英]A·C·格雷林:《维特根斯坦与哲学》,张金言译,译林出版社2008年版,第81页。维特根斯坦既把“语言游戏”这个术语同我们借以教孩子的活动联系起来使用,又把它同在怀着某种目的的活动的背景下使用语言的活动联系起来使用。[23]参见[英]M·麦金:《维特根斯坦与〈哲学研究〉》,李国山译,广西师范大学出版社2007年版,第51页。而后一种观念是更为核心的。维特根斯坦引入“语言游戏”概念,是为了驳斥逻辑实证主义所追求的那种科学性语言,即那种可以从实际生活中抽离出来的符号系统、语言。[24]语言游戏的概念也同样是为了批评《逻辑哲学论》中的“图像说”,这是后期维特根斯坦与维也纳学派交流后的自我反思。在维特根斯坦看来,这种抽象出来的科学语言,让我们背离了日常生活中语言的实际功用。他使用“语言游戏”的概念,是为了让我们明白,“我们所谈论的是处于时间空间中的语言现象,而不是某种非空间、非时间的幻象。”[25][英]维特根斯坦:《哲学研究》,陈嘉映译,上海人民出版社2001年版,第108页。也就是说,维特根斯坦将语言比喻成一种游戏,表明了日常语言使用的多样性、变易性、实践性等重要特征。[26]参见刘龙根:“维特根斯坦‘语言游戏说’探析”,载《广西社会科学》2004年第7 期,第35页。正如足球赛、篮球赛等“游戏”是各式各样的,日常语言的使用也是纷繁复杂的。这就要求我们认识到,语词的意义必须依赖于语境,或者说实践中的实际用法。

回到涵摄模式中来,依据维特根斯坦的“语言游戏”理论,可以发现法官在对案件事实中的概念与法律规范构成要件中的概念进行涵摄时,实际上正是在进行一种“法律语言游戏”。在裁判程序这个独特的场域,法官与当事人组成的审判过程就是在做一场司法的“语言游戏”。相比日常语言而言,法律语言更具精确性和特指性,例如法律语言中的“欺诈”就比日常语言中的“欺骗”有着更严格的定义。不过,日常语言与法律语言具有一定的“家族相似性”,毋宁说法律语言是基于日常语言而来的,二者具有语言上的亲缘关系,都具有一定的实践性与变异性等等,都不如科学语言那样精确。尽管法律语言比日常语言的模糊程度更低,但其还是具有一定的不确定性,在法官将案件事实中的日常语言向法律语言转化时,需要结合当事人陈述的语境方能确定概念的意义。概念涵摄既然是一种“语言游戏”,那么它就必然需要遵守游戏的规则,无论是语词的使用规则还是概念的理解规则,都是限制法官任性恣意的有效保障。而这也是涵摄模式之于司法裁判的重要性的原因之一。

(二)遵守规则与生活形式的动态修正

基于“语言游戏”理论,要理解语言的意义,就必须理解语言实际上是如何使用的。而正如一场篮球比赛需要遵守规则一样,概念涵摄的过程也需要遵守规则。在维特根斯坦看来,规则具有以下性质:首先,规则来自使用者的规定,是一种约定性的东西。因此,处在同一个“语言游戏”里的人必须遵守一致的语词规则,否则就自动退出这场“语言游戏”。其次,规则是公共的、超越个人的。这意味着规则的一致性,大家无一例外地使用相同的规则。最后,遵守规则是一种“习俗”,而“习俗”属于一种“生活形式”。因此,规则是以生活形式为基础的。[27]参见陈嘉明:《现代西方哲学方法论讲演录》,广西师范大学出版社2009年版,第65页。根据规则的这些特征,表明了规则概念的语法,将它同一种独特的活动型式或生活形式,而不是任何在规则使用者的“心灵中”出现的东西联系了起来。因此,构成一个人遵守或违背一条规则的行动之基础的,并不是遵守它时的心理伴随物(即认为这个人在遵守它),而是环绕这种行动的东西,即某种特定的实践形式。[28]参见[英]M·麦金:《维特根斯坦与〈哲学研究〉》,李国山译,广西师范大学出版社2007年版,第125页。

涵摄过程所遵守的规则也具有同样的特征。一方面,涵摄遵守的规则是语词使用的规则。在对案件事实中的概念进行法律语言的转化时,法官必须基于案件陈述的语境来进行涵摄。例如“完全民事行为能力人”、“限制民事行为能力人”以及“无民事行为能力人”这三个法律概念,法官需要根据案件事实的语境与证据来判断当事人应该涵摄至上述哪个概念,从而进行下一步的裁判。法官在使用“限制民事行为能力人”这个概念时,不能一概将八至十八周岁的人涵摄进去,当出现十六周岁以自己工作所得为生活来源的人时,法官就需要依据规则,将其涵摄至“完全民事行为能力人”概念中。此时“完全民事行为能力人”概念所指的不仅仅是“十八周岁以上的人”,也包括“十六周岁拥有独立生活来源的人”。另一方面,涵摄遵守的是公共规则,而不是法官自己的私人规则,涵摄遵守的规则是基于司法裁判这种“生活形式”之上的。这意味着涵摄不是任意的,当事人可以说法官做的是对还是错,如果当事人不认同法官作出的涵摄结论,可以提起上诉,而公诉机关也可以提起抗诉。规则概念本身就预设了可以对规则遵守者所做的事进行评价。如果某人在使用一个词的时候犯了错误,其他人一定可以指出他的错误,否则他就可以为所欲为,因为对他而言不存在外部的核查。[29]See Peter Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, Second edition, Routledge Publish Press, 1990, p.32.在法官的涵摄过程中,如果把规则标准归属于法官自身,那么这样一个标准便毫无意义。规则的公共性就意味着标准是与整个游戏中的参与者共享、关联的,这在某种程度上保证了司法公正,防止法官的任性恣意。涵摄模式中,单独的语言用法并不孤立,它只有处于语言使用的上下文中才具有可理解性,而这个上下文的一个重要部分就是,当错误发生时具有纠正与核实这个错误的程序。[30]See Peter Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, Second edition, Routledge Publish Press, 1990, p.33.另外,遵守规则还意味着“以相同的方式”行为,这对涵摄的意义也是重大的。因为法官遵守的法律语言规则不仅仅适用于一个裁判过程,对于相似案件的裁判也必须以同样的方式进行涵摄。正如奥托·卡恩-弗洛恩德(Otto Kahn-Freund)所说:“人们不能扔掉连接一个判决与另一个判决的原则,正是这原则使得司法的行为超越纯粹权宜之计的领域。”[31]See Peter Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, Second edition, Routledge Publish Press, 1990, p.61.总之,遵守规则使得涵摄成为裁判的不可或缺的方法。

尽管遵守规则对涵摄有着如此重要的意义,但我们依然必须清醒地认识到,遵守规则并不意味着一成不变,司法实践是如此的复杂多变,以至于刻意遵守语言的规则有时候反而会造成错误的判决。因此,理解遵守规则的另外一个特征——以生活形式为基础,就显得尤为重要。

维特根斯坦并没有给生活形式下一个定义,这也符合其反本质主义立场。不过,根据他对生活形式的相关叙述,我们也可以发现这一概念的内涵,即在特定的历史背景下通行的、以特定的、历史地继承下来的风俗、习惯、制度、传统等为基础的人们的思维方式和行为方式的总体或局部,它既可以指整个人类社会(或整个部落、整个民族)思想行为的总体,又可以作为整个人类社会(或整个部落、整个民族)之一部分的,相对独立的社会单位——社区、社会群体——的思想行为的总体或局部,这些生活形式尽管多种多样,但又相互影响、互为前提,并且是互相交织缠绕在一起的。[32]参见韩林合:“维特根斯坦论‘语言游戏’和‘生活形式’”,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》1996年第1 期,第105页。可见,生活形式是一种实践,是在特定历史背景下通行的。对于维特根斯坦而言,“语言游戏”与“遵守规则”以及“生活形式”这三个概念紧密不可分。语言游戏的形形色色的规则都以生活形式为基础,也就是说取决于整个语言游戏共同的习俗、制度或者传统等。遵守规则是一种习惯、一种制度、一种实践,它根植于生活形式之中,是一种人类生活现象。[33]参见韩林合:“维特根斯坦论‘语言游戏’和‘生活形式’”,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》1996年第1 期,第106页。基于这种观念的生活形式之下,语言游戏势必是动态的,因为要想理解语言游戏中的参与者,就必须参与进这场语言游戏之中,也就是深入到该生活形式当中。这种参与会对对方的语言游戏产生影响,甚至会导致改变对方的语言游戏中的规则,这意味着游戏的规则也并非一成不变。人在语言游戏中遵循规则,也在生活形式中改变规则。正如前文提到的,遵守规则与对规则遵守者的评价是一体两面的,人们往往会通过他人对自己的看法而重新定位。这就是生活形式对规则的动态修正。在涵摄这场语言游戏中,尽管法官处于司法裁判这个特殊的语言游戏中,但也同样置身于社会大环境这个生活形式里,因此涵摄的规则也同样受生活形式的调整。如果面对一个疑难案件,按照一般的语义规则进行概念的涵摄显然会造成不公正的裁判,那么通过社会道德传统介入该语言游戏中,法官必然需要改变涵摄语词的语义规则,而遵守语词的语用规则。无论是语义规则还是语用规则,都是根植于生活形式之上的。

从上述论述可以发现,涵摄作为一种语言游戏,其中的法官不仅受概念的语义规则的约束,而且基于生活形式的动态修正,还需要遵守概念的语用规则。这样一方面保证了司法的安定与公正,有效约束法官的恣意;另一方面又赋予法官一定程度的自由,防止出现合法不合理的情形。因此,涵摄模式对于司法裁判而言无疑是重要的、不可或缺的。

三、涵摄模式的逻辑难题之因应

涵摄模式的概念及其重要性论证足以抵御相当一部分的外部替代性模式批判,但与此同时,对涵摄模式的内部逻辑质疑也构成不小的挑战。如何只应涵摄模式的逻辑难题?笔者认为一方面可以从意义理论的视角来考察,另一方面也需要从逻辑技术上重构表达式。

(一)涵摄模式的基本形式及其缺陷

法律论证分为内部证成与外部证成两个维度,在阿列克西看来,内部证成就是涵摄模式的形式化过程,它的基本形式为:

·(1)(x)(Tx→ORx)

·(2)Ta

·(3)ORa (1),(2)[34][德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论》,舒国滢译,中国法制出版社2002年版,第275页。

其中,T 代表法律规范的构成要件,R 表示法律效果,x 是个体变项,a 是个体常项,最关键的是O,它表示道义逻辑算子,是“应当”的意思。它读作:“(1)对于所有x 而言,如果x 具有T 的属性,那么x 就应当具备R 的法律效果;(2)a 体现了T 的属性;(3)那么a 就应当具备R 的法律效果(这个结论是根据(1)、(2)推导出来的)。”这个基本模式实际上也是根据芭芭拉模式(Babara Modus)演化而来的,它可以解决一些最基本的推理,例如阿列克西所举例的:

·(1)军人于职务事项必须陈述实情(《德国军人条例》,第13 条,第1 款)。

·(2)M 先生是一个军人。

·(3)M 先生于职务事项必须陈述实情。(1),(2)[35][德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论》,舒国滢译,中国法制出版社2002年版,第275页。

从上面这个逻辑结构可以发现,阿列克西的内部证成模式回应了法律逻辑的规范性质,并且集精致度与简约性为一体。而实际上,这个推理模式就是涵摄模式的基本形式,其中涵摄发生在Ta 与Tx 之间。

在阿列克西看来,这种内部证成的基本形式是可普遍化的,它满足了形式正义的要求。形式正义表达了这样一种原则,即任何人的一致行为以及具有相同的重要范畴都必须以同样的方式对待。[36]See Chaim Perelman, The Idea of Justice and The Problem of Argument, translated by John Petrie, The Humanities Press, 1963, p.16.基于涵摄模式(基本形式)的形式逻辑结构,任何人的一致行为都会根据法律规范的要求得出相同的结论,这表明平等对待的实质价值可以通过涵摄模式的形式结构而得到实现。因此,我们无需将法官法律判断的正确性完全寄托于飘渺的个人意志上,涵摄模式完全可以保证法律判断逻辑地从一般法律规范推导出来,它既将法官的判断限定在法秩序内,又满足了法官要受法律拘束的要求。从上述的逻辑结构来看,涵摄模式很充分地体现了司法裁判的思维过程。从语言哲学的角度来说,一般案件中法律概念的涵摄是意义与指称一一对应的,即主体→概念的意义→概念的指称(意义的指称论),三者存在于同一个位阶,因此涵摄的过程并不困难。但在疑难案件中,这种演绎的模式势必面临意义与指称不对应的困难,此时意义的指称论便失去作用。从逻辑的角度来说,疑难案件也无法适用一般案件的逻辑结构。因此,在疑难案件中如何确定法律概念的意义便成为一个难题。

(二)法律概念的意义之确定

涵摄关系在逻辑上表现为概念之间的归属过程,那么在法律领域中,就应当是法律概念之间的归属过程。与一般案件不同,疑难案件中的法律概念意义与指称并不以一一对应,这造成了涵摄的困难。基于法律概念间的涵摄困难,必然引发涵摄模式中命题与事实的推断问题,即前提与结论之间能否相符合的问题。法律概念与人类日常生活息息相关,是法学研究者以及立法者从日常生活中抽象出来的概念。在法学领域,法律概念是构成法律体系的基石,在一个具有逻辑性的法律体系中,法律概念是可以相互推导的,即它们之间具有涵摄关系。什么才算是法律概念?严格来说,只有法学家或法律家创造出来且在法律规范中加以规定的专门用语和法律专门术语才是法律概念,例如“无因管理”、“不当得利”等等,但日常用语或道德伦理概念出现在法律规范中也可以“被算作是”法律概念。[37]参见舒国滢:《法哲学沉思录》,北京大学出版社2010年版,第111页。从这点看,法律概念的定义就是复杂的。在指称方面,法律概念并非“专名”(proper names),而是“通名”(common names)[38]专名是指一个概念指称一个对象,如“太阳”“长江”等等;通名是一种非严格的指示词,即需要一定的摹状词加以描述的概念。参见舒国滢:《法哲学沉思录》,北京大学出版社2010年版,第115页。,这意味着法律概念与其指称对象之间并不具有严格的指示关系。法律概念的指称对象的名称并不等同于法律概念的意义,但是法律概念的指称不明确又必然会导致法律概念意义的不确定,这就造成涵摄的语言复杂性最重要的一点:如何确定法律概念的意义?弄清楚这一点才能明确涵摄概念的语言复杂性,因为法律概念的涵摄是意义的涵摄,而不是指称的涵摄。

早期的维特根斯坦在《逻辑哲学论》中认为,“名称指示对象,对象就是名称的意义。”[39]Ludwig Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung, Kegan Paul, 1922, S.22.中文译本翻译为“名称指称对象,对象是其所指。”参见[奥]维特根斯坦:《逻辑哲学论》,韩林合译,商务印书馆2013年版,第20页。这句话的德文原文为“Der Name bedeutet den Gegenstand, Der Gegenstand ist seine Bedeutung.”德文“Bedeutung”本来的意思为“意义”,在弗雷格那里被用于表示“指称”,在维特根斯坦这里,翻译成“意义”还是“指称”都可以,因为早期的维特根斯坦持一种意义的指称论,即一个语词的意义即所指。不过参照英文版本的翻译“The name means the object, The object is its meaning.”语言哲学中的“meaning”一般翻译成“意义”,因此笔者对“Bedeutung”采取“意义”译法。这种意义的指称论很容易遭受质疑,因为语词和现实一一对应是不可能的。[40]对意义的指称论的诘难主要有以下几点:一,并非所有语词都有指称,例如“麒麟”,这个词没有指称,但具有意义。二,对于不存在的事物,如何将意义与指称一一对应?弗雷格采用“空类”这个概念来回答;迈农用“虚存”概念来解答;罗素则采用“描述语理论”来回答。但这三种理论都是有缺陷的。三,指称论只对名称来说是适合的,但无法说明概念词、虚词之类的意义。四,两个词可以指称同一个对象而意义不同。五,蒯因认为,指称本身是不确定的。参见陈嘉映:《语言哲学》,北京大学出版社2003年版,第45页。也因此后人评论《逻辑哲学论》完全忽视了语言极丰富的多样性。[41]参见[英]A·C·格雷林:《维特根斯坦与哲学》,张金言译,译林出版社2008年版,第58页。后期的维特根斯坦正视了自己早期的观点,并对之进行了批判。他在《哲学研究》开篇通过引用奥古斯丁的《忏悔录》原文而反对了指称论的观点。他是这样说的:

我派某人去买东西,给了他一张纸条,上面写着“五个苹果”。他拿着这张纸条到了水果店,店主打开标有‘苹果’字样的储藏柜……嘴里数着一串基数词……一直数到“五”,每数一个数字就从柜子里拿出一个和色样颜色相同的苹果……他怎么知道他该拿“五”这个词干什么呢?“五”这个词的意义是什么?——刚才根本不是在谈什么意义;谈的只是“五”这个词是怎样使用的。[42][英]维特根斯坦:《哲学研究》,陈嘉映译,上海人民出版社2001年版,第4页。

可见,后期的维特根斯坦抛弃了语言意义的指称论,而转向了“意义即使用”的观点(意义的使用论),[43]尽管维特根斯坦并不承认自己创造了一种新的意义理论,但我们通过对比他的两种截然相反的立场可以发现,意义的使用论已经成为其《哲学研究》的核心观点。他在《哲学研究》第43 节明确表示:“一个词的意义是它在语言中的用法(使用)。”[44]参见[英]维特根斯坦:《哲学研究》,陈嘉映译,上海人民出版社2001年版,第33页。此时的维特根斯坦实际上承认了具有多种“语言逻辑”,语言不具有单一的本质,进一步说,语言并不是某种完备的东西,语言交织在人类全部活动和行为之中,由此语言的许多不同用法乃是通过我们的实际事务、工作和我们彼此之间以及同我们居住的世界之间的交往才获得内容和意义的。[45]参见[英]A·C·格雷林:《维特根斯坦与哲学》,张金言译,译林出版社2008年版,第77页。

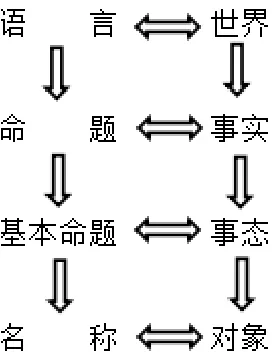

基于维特根斯坦的理论,我们便可以解决之前提出的问题:如何确定法律概念的意义?对此问题的回答是:法律概念的意义就是它在语言中的使用。首先,任何法律概念的意义的确定总是要求人们首先弄清楚法律概念的使用条件和规则。[46]参见舒国滢:《法哲学沉思录》,北京大学出版社2010年版,第119页。孤立地看待法律概念是毫无意义的,因为并不存在一个抽象的、纯粹的、可以脱离法律规范世界的法律概念,它必须放在使用的语境中观察方才有意义。正如维特根斯坦所说,语言是由命题组成的,世界是由事实组成的,语言和世界的联系是一种“映示”关系。这种“映示”关系揭示出命题是事实的逻辑图像,[47]维特根斯坦的“图像论”的基本构想是:语言与世界对应,命题对应于事实,基本命题对应事态,名称对应对象。如下图:

从上图可以发现,语言可以分解为命题,命题可以分解为基本命题,基本命题可以分解为名称,但语言不是由名称构成的,而是由命题构成的;同理,世界是由事实构成的。只有在命题中,才能发现法律概念之间的逻辑联接和联接方式。

[48]

舒国滢:《法哲学沉思录》,北京大学出版社2010年版,第120页。

因此如果法律概念不在命题的情境中认识,那么它就不具有意义。其次,法律概念的意义并非永恒不变的,其意义的确定是随着人们的使用(用法)而确定的。也许法律概念所指称的对象名称从未变化,但其意义却会随着使用情形的变化而变化。这意味着法律概念的意义需要从人们的言语行为中确定。根据奥斯汀的“言语行为理论”可以发现,法律概念的使用实际上是一种“以言行事行为(illocutionary act)”,它们在言语行为中的意义必须根据语行力和语行内容或语谓意义来确定。

[49]

例如“我保证15 天内偿还所欠的5 万元债务”这句话,其中“我保证”是以言行事的行为的语行力(illocutionary force),“15 天内偿还所欠的5 万元债务”则是以言行事的行为的语行内容(illocutionary content)或语谓意义(locutionary meaning)。参见舒国滢:《法哲学沉思录》,北京大学出版社2010年版,第121页。

最后,法律概念的意义并不是私有的。法律概念意义的确定是一种制度性的活动,而不是私人性的活动。法律概念必须在人们的共识下使用,这种共识是“生活形式”

[50]

维特根斯坦的“生活形式”想要表达的意思是,语言的和非语言的行为、假定、实践、传统和天然爱好等方面的基本共识才是作为社会存在的人所共有的,因而也是在人们使用的语言中被预先假定的;语言被编织成人类活动和性格的方式,语言表达式的意义是其使用者共同的观点和天性赋予的。所以一种生活形式就存在于社会群体协调一致的自然的和语言的反应之中,这些反应产生了界定、判断以及随之而来的行为上的一致。因为存在于实践中的语言用法的基础就是语言编织成的生活形式。参见[英]A·C·格雷林:《维特根斯坦与哲学》,张金言译,译林出版社2008年版,第95页。

上的共识。这就是说,法律概念应当在人们协调一致的框架下使用,这种框架可以是法律规则,也可以是司法裁判的过程。因为语言的本质上是公共的,不存在一种只被私人理解的语言,私有语言是毫无意义的。理解一种语言就是要遵循使用这种语言的规则,对法律概念而言,要理解它也必须遵循法律制度所划定的框架。

(三)疑难案件中的逻辑表达式之建构

前文已经提及,疑难案件中的基本涵摄结构是毫无用武之地的,原因在于无法将案件事实中的概念与要件事实中的概念进行涵摄。这意味着案件事实中的概念词超出了构成要件概念的语义射程范围。当出现疑难情形时,涵摄模式的普遍情形显然无法发挥作用,此时便需要基于涵摄模式的基本形式,运用概念的综合方法重构出涵摄模式的疑难情形结构。我们可以将法律规范中的构成要件设为M1,将案件事实中的概念词设为M2,通过概念的综合(抽象化),抽象出M1和M2的上位概念M。[51]为了便于形式结构的构建与表述,此处技术性地假设构成要件和案件事实概念皆为一个。M 这个上位概念可以涵摄M1、M2、M3……Mn这些下位概念。因为M1是法律规范的构成要件,因此若事物具有M1的属性,就会产生相应的法效果,而M1、M2都可以涵摄至M 中,所以若事物具有M2的属性,则也会产生具有M1属性的法效果。这样就可以形成以下逻辑表达:

·(1)(x)(Tx→ORx)

·(2)(x)(M1x→Tx)

·(3)(x)(M1x∨M2x……∨Mnx↔Mx)

·(4)(x)(Mx→Tx)

·(5)(x)(Mnx→Tx)

·(6)Ma

·(7)ORa (1)—(6)

或许有人会质疑:涵摄模式的疑难情形是否会违反法律的强制性?这里笔者打算做两点解释:首先,任何法律适用都无法避免法官的价值评价。法律的适用不是机械的推理,而必然需要依靠法官的前理解。实际裁判中,法官可能会从案件提供的事实下意识地(前理解)匹配到相关的法律规范,如果没有这样的先前理解,法官就必须漫无计划、漫无目的的翻阅法律,看能否找到一点适当的规定。[52]参见[德]阿图尔·考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2011年版,第91页。这不仅是一种裁判的负担,也与人类正常思维相悖。[53]就法官裁判而言,一个正常的思维是从事实到规范,而不是涵摄模式中从规范到事实。其次,既然是疑难案件,那么必然会因为裁判的高度困难性而损失一些法律上的价值。在疑难案件中,法官适用法律出现困难,那么在不得拒绝裁判价值的强制要求下,他必须采用法律规范以外的标准来裁判(例如价值衡量),这是作为法律体系的内在参与者应当履行的义务和责任。这种真正的道德价值在疑难案件的裁判中要强于一些法律价值,因此选择前者在某些情况下或许是实现个案正义的更佳的途径。回到涵摄模式的疑难情形结构中,概念的综合过程也同样是一个价值评价的过程,笔者将借助德国盐酸抢劫案这个经典案例,来具体说明涵摄模式的疑难情形结构的实现过程。

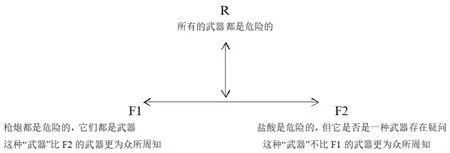

德国盐酸抢劫案的争议焦点为:嫌疑人为抢劫一名女会计的钱包,而将盐酸泼洒至其脸上,是否能基于使用盐酸抢劫这个行为,而将该嫌疑人归入加重强盗罪?当时的德国刑法第250 条规定,加重强盗罪的构成在于:“当行为人……携带武器实施强盗行为,而以武力或以武力胁迫,防止或压制他人反抗时”。[54]陈兴良:“刑法教义学方法论”,载《法学研究》2005年第2 期,第43页。因此,盐酸是不是武器便成了讨论的核心。考夫曼赞同德国联邦法院的判决,即将盐酸视为一种武器,但他并不认为将盐酸看作一种武器是理所当然的,而是需要进行等置处理,如下图。

图二 考夫曼的类比推理形式[55] [德]阿图尔·考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2011年版,第88页。

考夫曼将F2(盐酸)与F1(枪炮等武器)进行等同处置,本质上是为了将盐酸涵摄至武器这个概念中,从而可以合理地适用涵摄模式的普遍情形结构。然而,考夫曼将盐酸类推为武器会引来极大的风险:首先会破坏法教义学的重要解释方法——文义解释,因为字义上根本无法将盐酸解释为武器,如果采用了等置的方法,那么就意味着直接跳过了文义解释,而进入了其他解释方法。其次会引起更大的价值冲突:既然认为盐酸是武器,那么桌子、椅子能否被视为武器呢?盐酸抢劫犯加重强盗罪,那么用其他物品抢劫是否也犯加重强盗罪呢?这必然会产生概念的混乱以及罪刑的失序。法教义学的最核心价值在于法律教义能够有效决断价值的“诸神之争”。运用等置的方法舍弃了教义的权威性,无疑会加剧各种价值的冲突。那么如何解决盐酸与武器之间关系的问题呢?从事实上来看,盐酸是指具有强烈刺鼻气味、具有较高腐蚀性的无色透明液体,多用于工业领域。武器是指具有相当程度破坏性,对人体具有杀伤性的器械、装置。武器的几个关键点在于杀伤、破坏,而盐酸的用途在于工业方面,显然二者不是属种概念,盐酸无论如何无法涵摄至武器的语义射程之中。因此,概念的分析方法在此失去作用。这里有必要采用涵摄模式的概念综合方法,笔者认为,盐酸可以与武器视为同一位阶的概念,即同为种概念,在二者之上,可以抽象出危险物[56]或许有更好的上位概念来代替,此处仅是探讨如何运用概念综合方法来寻找解决盐酸抢劫案的最佳化方案,因此不计较概念是否精确。这一属概念。回到涵摄模式的疑难情形结构,将(当时)德国刑法第250 条的构成要件中的概念词——“武器”设为M1,将案件事实中的概念词——“盐酸”设为M2,将二者的上位概念“危险物”设为M。此时,通过涵摄模式的疑难情形结构,可以将德国盐酸抢劫案的推理过程做如下符号化的转译:

·(1)(x)(Tx→ORx)

·(2)(x)(M1x→Tx)

·(3)(x)(M1x∨M2↔Mx)

·(4)(x)(Mx→Tx)

·(5)(x)(M2x→Tx)

·(6)M2a

·(7)ORa (1)—(6)

简单来说,即M1(武器)是加重强盗罪的构成要件,若x 具有M1 的属性,则应当产生法律效果R;而M2(盐酸)是与M1(武器)同位阶的概念,二者的上位概念为M(危险物),M 同样具有M1、M2 的属性,且相反也成立。为了实现个案正义又不至于破坏教义学的价值,法官可以认为M 也能成为加重强盗罪的构成要件;因此若x 具有M2 的属性,则应当产生与M1 相同的法律效果R。基于涵摄模式的疑难情形结构,德国盐酸抢劫案不需要通过等置的方式解决,而依旧可以在内部证成的框架下进行涵摄,不仅正义的价值得到了保障,也尽可能地缩减法官价值评价的范围。尽管价值评价是不可避免的,但涵摄模式在一定程度上限制了法官个人评价的任意性,并在教义学的体系内实现了法律拘束力价值。

结 论

司法裁判中的涵摄模式(至少在成文法国家)是法官进行法律适用的基本方式。一方面,法官必须受制定法的约束,而涵摄模式从根本上说就是依循着制定法进行要件事实与裁判事实的归属论证,因此能够充分保障法律的拘束力。另一方面,法官在进行涵摄时,又不全然依照法律规定进行裁判,而必须首先对法律规范的构成要件进行要件事实的陈述,从某种程度上也是一种解释。因此正确理解涵摄模式就显得尤为重要。通过上文的论述可以发现,涵摄模式对于司法裁判是不可或缺的,但也同时应当看到其内部面临的逻辑难题。总之,本文核心可以总结为以下三个命题:

首先,涵摄模式是司法裁判的重要论证方法,通过遵守涵摄的语词规则(普遍情形下适用语义规则,特殊疑难情形下适用语用规则),可以有效保证裁判的公正性与合理性,更可以充分回应对涵摄模式的批判。

其次,涵摄模式是成文法国家司法裁判的基本思维方式,它的价值不应被全盘否认,毋宁应当对其内部面临的逻辑难题进行反思并尝试解决。只有在涵摄模式完全无能为力时,方才可以引进其他裁判方式。

最后,涵摄模式是法哲学以及法学方法论研究的重要环节,它不仅要在司法实践的面向上进行考察,也同样需要在哲学层面上进行思考。法学方法论研究如果没有哲学反思来做明证性支撑,将势必缺乏理论的根基。