乡村振兴背景下民生保障落实研究

陈桂生 张跃蠙

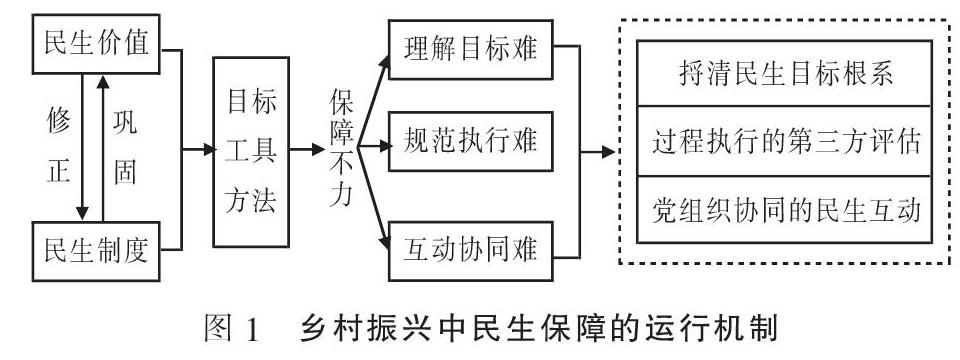

摘 要: 民生保障是乡村振兴工作扎实推进的重要抓手。随着乡村振兴战略的渐次铺开,在目标、工具、方法层面,民生保障不同程度地存在“目标理解、规范执行、互动配合”和“不会抓、不想抓、不敢抓”等落实难题。在民生价值及其制度设计的维度,捋清民生目标根系、规范民生过程的第三方评估以及以党建促进协同发力是增加群众幸福感和落实民生保障的政策工具集。

关键词: 乡村振兴; 民生保障; 落实难; 政策执行; 三农问题

中图分类号: D422.6 文献标识码: A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2020.01.001

Abstract: Peoples livelihood security is an important finger of rural revitalization. As the rural revitalization strategy is gradually rolled out, there are different levels of objectives, tools and methods, such as “understanding the objectives, standardizing the implementation, interactive cooperation” and other problems of peoples livelihood, and other implementation problems “do not grasp, do not want to catch, dare not catch”. In the dimension of peoples livelihood value and its system design, clarifying the root system of peoples livelihood goals, standardizing the third-party evaluation of peoples livelihood process, and promoting coordinated efforts with Party building ,these are the policy tools to increase peoples happiness and implement peoples livelihood.

Key words: rural revitalization; peoples livelihood security; difficult implementation; policy implementation; issues concerning agriculture

一、问题提出与研究框架

伴随现代化和城市化进程的乡村凋敝是世界范圍内社会发展的阶段性现象。改革开放四十多年来,在我国经济社会建设取得重大成就的同时,农村民生领域也出现了城乡基本公共服务水平差距拉大、劳动力转移就业存在较大盲目性、一些地区基础建设欠账持续增多、城乡间发展要素流动相对阻滞等情况。十九大以来,坚持农业农村优先发展以及“三步走”实现乡村振兴的战略要求指明了新时代“三农”工作方向。可以这么说,乡村振兴战略是农业强劲发展、农村走向繁荣、农民各扬所长的治理机遇。乡村振兴如何有序开展并获得上下通畅的合力,关键在于整合认同、扫除阻碍、共享利益,即实现乡村振兴的必经之路在于汇拢民意、尊重民情、关注民需。换言之,保障作为乡村振兴重要内容的民生议题的落地见效,是关乎农村振兴质量、提升顶层设计的社会认同、构建多方参与共建共治共享新格局的迫切要求。

习近平新时代中国特色社会主义思想熔铸了乡村振兴视角下“以人民为中心”的民生逻辑:一方面是民生关切向下扩张的责任输出,另一方面是民生信息向上流动的需求回应,这两方面的反馈与融合是新历史方位下民生制度建设的落脚点。当前乃至2050年动态演进的民生制度与民生价值建设融会于与时俱进的新时代逻辑,它不仅是我国民生保障的行动依托,也是检视政策成效巩固的方法论纲。治理现代化的重心与增长点之一是民生落实,最大潜力是“三农”工作,其薄弱环节则在于民生保障。

为此《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《农村人居环境整治三年行动方案》《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国农村土地承包法〉的决定》以及各省区《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的实施意见》等配套政策法规密集出台,全面求解了农业农村现代化过程,由此也逐步推动着民生保障的落地见效。

毋庸讳言,从应然的制度价值到实然的民生政策落地间的制度绩效差表明,民生保障领域目前还程度不同地存在保障目标理解不完全、落实民生政策工具选择不恰当、民生协同治理技术不足等问题。换言之,源自目标、工具、方法三个维度的执行不力,使得乡村振兴进程中的民生保障供给出现了以“理解目标难”、“规范执行难”、“互动协同难”为内容的民生难题(如图1)。就政策执行的价值属性而言,有效宣讲是政策目标落地开花的前提,它需从乡村振兴总目标的视角解构民生保障。政策执行是政策生命力之所在。某种意义上说,缺乏有效执行的政策过程是低效的[1],因而从执行工具层面如何有效践行民生保障价值是不可回避的问题。作为发轫于物理学的重要知识,协同效应已经实证地植入社会科学并作为一种有效治理结构而被广泛应用。在“党委领导、政府主抓、社会协同、公众参与”的大扶贫格局和现代乡村治理模式下,由各级党组织主导民生保障政策、体制、机制的协同方式和方法是必然选择。基于此,以党组织为龙头的民生互动协同、捋清民生目标根系、聚焦过程执行效果的第三方评估,也是乡村振兴进程中民生提升的应有之义。

二、乡村振兴中民生保障“落实难”的表现

在政策执行维度,“部署”和“落实”是“一分”和“九分”的关系,也就是说乡村振兴战略部署固然重要,落实则更为关键。原汁原味地落实中央政策是保持政治底色、凝聚治理的最大公约数,是汇聚建设社会主义现代化强国磅礴力量的工具集。调研发现,当前农村保障和改善民生存在目标理解难、规范执行难、配合互动难等三个亟待破解的落实难题,防范“上热下冷”问题迫在眉睫。

(一)目标理解难:整合多元目标的价值共识偏差

乡村振兴“二十字方针”战略的内涵全面而丰富,它是国家治理体系和治理能力在乡村治理领域的体现和创新[2],而民生发展只是其目标函数之一。囿于认知或动员能力,基层干部在处理多重目标时或多或少存在认识片面和政策偏差的风险。个别地区或部门过度关注经济建设和乡村稳定,认为只要“不出事”就算成绩,因而忽视了中国乡村协调发展的客观要求,影响了社会民生工作的开展。一些问题在当前政风亲清的工作督办下得以解决,但尚存“上级盯什么则低头忙什么”的被动执行。在现实中它们表现为“被问扶贫巩固则办扶贫巩固”、“被问厕所革命则兴厕所革命”、“被问秸秆燃烧则抓秸秆燃烧”,疲于应付检查而缺乏全域“一盘棋”思维而可能导致基本职责和主要精力“两张皮”现象。此外,有些基层干部处理不好民生保障任务的轻重缓急。比如对农村公共服务、交通水利设施等一大批需久久为功的项目,决策上不够慎重笃实,落实中疏于质量把控;对农村信息化、电子商务等须尽快落实的民生事务观望情绪较浓。笔者与多位县处级领导访谈发现,在如何贯彻与兼容乡村振兴目标分解的认识及多政策目标筛选方面的思路不甚清晰。由此限制民生保障工作行動合力的凝聚。一种可能性结果是,目标理解困难导致基层政府被动回应、创新阙如以及权威流失,甚或引发阻碍乡村振兴发展的链式反应。

(二)规范执行难:多重压力下的政策偏离

规范执行是执行效率的前提,执行效率是规范执行的结果。调研发现,乡村振兴过程中的民生保障执行不规范主要有主动和被动两种情形。一方面,层层压力传导的上级组织习惯用会议落实会议,这导致掌握实际情况不具体、不准确。如在缩减验收期限的同时,不断加码考核名目和检查频率等民生业务指标,基层任务过繁、负荷过重而缺乏足够资源充分执行。这样一来,基层部门大多选择理性地锚定任务,大兴样板村寨、拼凑面子工程,那些惠民利民项目则被迫变通执行抑或选择不执行。另一方面,理性的基层干部可能会优先考虑所在部门利益,采取“重‘痕不重‘绩、留‘迹不留‘心的痕迹管理”,照搬式执行、附加式执行或应付式执行等执行走样正逐渐叠加为一种集体无意识行为。自由裁量权限约束下的基层行政人员象征性地遵从上级安排,在表达懈怠意愿时尽可能规避正面冲突带来的不利影响,以最低限度满足上级指令,巧妙避免直接与上级威权形成公开对抗。[3]显然,其结果往往事与愿违,在社会保障性支出不断扩大的同时,并未产生民生红利增量的预期效果,甚至还会滋长农村矛盾并冲击基层治理基础。

(三)互动协同难:事权不匹配与群众路线孱弱

互动协同是乡村振兴不可或缺的抓手,也是做好农村民生保障工作的重要方法。调研发现,民生保障效果不佳主要存在职能机构事权不匹配和政策落地时群众路线贯彻不充分两个方面的问题。在乡村振兴民生保障落实领域,基层职能部门的协同作战是有效工作的基础条件。诚然,民生保障工作“上面千条线、下面一根针”,上级部门事务杂、调整多,用会议或文件部署的方式有利于提高协调各“条”、“线”的时效性,但却也加大了基层部门操作难度。比如公路因等级不同其修建、养护和管理的归口部门也各异,由此沟通成本加大;资金、修建、合同、安全防护、公交运营、配套设施等工作也需要各自归口管理单位配合落实,整合成本也被提升。就民生回应而言,基层协调难更多体现在日常事务性工作中,尤其是老百姓“盼着”、“盯着”完成的那些与民生息息相关的事项。因此,多级别、跨部门协同完成民生工作业已成为常态化要求,但现实中沟通平台却相对不足。更有甚者惟部门利益是举,各吹各号、各弹各调,打乱了民生协同建设的步调。基层干部顶着老百姓“不干活”、“拖沓懒”等责怨而积压着难言苦衷,不同程度地诱发基层民生服务供给者面对不确定、不平等和扩散性风险时规避潜在责任的选择性执行。总之,上述现象都是乡村振兴中基层治理张力与复杂性在现实中的投射。

在宣讲环节,群众路线的工作方法是民生保障政策有效叙述与精准落实的内在需求。民生建设的对象是人民群众,它与习近平总书记多次强调“大家的事由大家商量着办”的“以人民为中心”理念是一脉相承的。如果不坚持走群众路线这一工作思路,不能站在人民利益的高度上厚植安全感、归属感,那么众多民生服务供给者的辛勤工作会失去基础和价值。现实中,民生工作难以走进群众心坎的现象并非个案,这一定程度地缘于酝酿阶段的闭门造车、实地调研的民情走访不实,也归因于政策文本传达走过场的形式执行。此外,民生保障政策执行过程中的意见沟通渠道不够通畅也制约了民意互动的功能发挥。综上所述,政策隔阂程度不同地固化了社会集体无意识,低程度互动配合的执行过程弱化了政策权威。

三、推进乡村振兴战略背景下的民生保障

改革开放到了新的选择关口,进一步推进改革的复杂程度不亚于四十多年前。用何种策略在适宜的时间窗口施行乡村振兴战略需要谋划与行动的不断照观。当然,落实民生的关键是重行动、见成效,做一件事成一件事。为此,应在乡村振兴战略实施中突出农民的主体地位,统筹实现农村全面振兴,把关注民生、改善民生和保障民生摆在优先位置。

(一)捋清多目标的任务根系,分类做好质量把控

组织行为学认为,科学制定与厘清目标任务是组织结构设计、人员配备和力量整合的动力源。这就要求做好民生保障工作,首先,应科学认识乡村振兴关于民生建设的原则性,准确把握市场与政府“两只手”的合作关系。既要高度重视公共性民生目标落地,加强公益性基础设施提供,完善乡村就业服务平台,提高农村教育、健康、养老、社会保障体系的供给水平;也要兼顾市场性激励,如谋划农村配送中心、冷链运输存储中心、供销转运中心的布局等。与此同时,大力发展远程教育、网络医疗、农业农村大数据应用,推动公交线路向乡镇拓展,以此不断扩大老百姓可触摸的民生幸福感和获得感。其次,明确基层部门推进民生保障工作时间表,让基层在时间窗口期内有章可循、有度可调。县市政府减少以文件或会议形式传达或落实上级精神,而着眼于结合本地实际做细做实;在考虑基层资源负荷的前提下分阶段、有步骤地推动目标任务落到实处。区分短期指标与中长期目标,分类指导不同性质的工作,结合其内容逻辑将不同阶段的多元目标因地制宜地分别部署。[4]最后,在精准落实民生工程的基础上做好日常性民生服务。推动基层管理体制化繁为简,减少职能部门恣意下派的指令性事务,使基层职能更清晰地服务百姓需求,集中力量解决好农民最迫切需求;进一步夯实乡村振兴治理重心向基层下移,以此加速推进“有权管事、有人干事、有钱做事”的乡村社会治理试点创新。

(二)考核民生执行过程,引入第三方评估

多重压力下政策执行偏离的现实表明,规范执行是提升政策效率的必要条件。工具维度的过程考核和第三方评估可以有效纠偏执行流程,具体说来,它至少包括如下三个政策运行的环节。一是完善民生保障过程考核的工具集。比如精简合并考评检查,强化长效事务过程追踪,监督检查问题整改落实,溯源倒查重大民生事项的“可问责性”;健全过程考核的复查复核制度,做到凡疑必核以免误判;便利化考核考评的申诉通道,在规定时限内进行解释说明或提供证明材料。二是优化民生政策执行过程考核的方法集。在完善配套人事激励制度、实现激励与约束动态平衡的同时,提升考核指标的科学化合理化,聚焦考核质量及效果。采用定性考察与定量调研、年终考核与平时工作、第三方评估与部门数据“三结合”的方式,系统考核各部门民生保障工作成效。重点发力报告报送、材料提交、抽查数量和填表报数事项的频次减负,探索多部门最大化共享工作报告与年终考核的抄送汇报制,以不断减轻基层工作负担。三是夯实以群众满意为落脚点的第三方评估。通过面向高校、智库、科研机构、社会力量公开招标,对标全面建成小康社会的硬任务,对民生保障执行过程和农村居民满意度推行第三方考核评估。以此为基础,建立民生保障問题清单和整改台账、限时查摆,用满意度警惕和纠偏民生工作执行走样。

(三)以党建为主线,畅通民生保障的协同互动

党的领导和群众路线表明,突出基层党组织的战斗堡垒作用、发挥基层群众的“自治理”是加强民生保障和乡村振兴协同的有效方法。一方面,各级党委尤其是县级党委要履行好农村基层民生保障协调工作的主体责任。上一级党委要对乡村振兴中的民生保障进行分解督办,实行不同类型工作分工至归口部门管理,牵头解决执行中遇到的跨域协调难问题;提升各归口部门的协调责任与协同能力,避免过度条块分割或权责利不匹配的弊端。健全相关职能部门的协调业务流程,增强民生保障工作的整体性和系统性。另一方面,确保主体责任机制下的各级基层党组织在农村民生治理中唱主角。深入贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》,农村基层党组织全面领导所属村组的乡村振兴工作,积极探索民生治理的体制机制创新,切实履职“民有所呼、我有所应”。需要指出的是,农村基层干部是落实民生工作的“最后一公里”,因而及时调整软弱涣散的村两委成员、完善选派第一书记和“一肩挑”的长效机制、试点并推广党支部主要干部交流等“补丁式”民生保障制度不可忽视。

畅通乡村振兴领域的民生互动联系,遇事多商量、有事会商量。一要搭建民情民意共建共商共治平台。立足于基层党组织和村支两委力量,切实保障人民主体地位,尊重人民首创精神,创设符合农村实际的方式进行沟通互动,把政治智慧的增长、治国理政本领的增强扎根于人民创造性实践中。一般而言,赋权可能是影响农户多样化及其活动组合能力的一个重要因素[5],因此,涉及基层群众的事情要在基层群众中广泛商量,涉及部分群众利益、特定群众利益的事情要最大限度地获取民意支持。只有这样才能找到全社会意愿和诉求的最大公约数,确保民生保障中大事小情的回应渠道畅通。二要以群众需求为中心研究政策、酝酿政策。通过深入走访调查及时发现政策不足,结合民意、民情、民需制定和修正民生政策。坚持和推行座谈会、论证会、听证会等形式的听证制度,广泛吸纳公共部门、社会组织和农民的合理意见,听取并预判政策执行中的问题,避免盲人摸象,费力卖吆喝。三要在执行前多吹风。通过线上文娱载体、两微一端及APP程序等新媒体工具提升村民的参与度、代入感,以百姓喜闻乐见的形式推广民生保障的政策内容,并不断提升农民参与程度和服务水平。

总之,巩固发展农业、农村持续向好,保护和调动农民积极性和创造性是农村基层治理和乡村振兴的题中之意。民生保障工作与乡村振兴战略在内容和属性上高度统一,因而如何破解民生保障问题成为推进乡村振兴战略的可拓展空间之一。在目标、工具、方法的维度描述和解释民生保障政策的执行,有利于拓展对乡村振兴视野下民生问题的认识。乡村振兴背景下民生关怀的回应提速增效,从共识凝聚到诉求践行的换挡前行,是持续破解日趋复杂的不充分、不均衡发展的乡村社会矛盾的内在要求。

参考文献:

[1]万忠,方师乐.乡村振兴战略视角下广东省不平衡不充分问题研究[J].农业经济问题,2019(2):117-124.

[2]陈桂生,张跃蠙.精准扶贫跨域协同研究:城镇化与乡村振兴的融合[J].中国行政管理,2019(4):79-85.

[3]倪星,王锐.权责分立与基层避责:一种理论解释[J].中国社会科学,2018(5):116-135+206-207.

[4]王东强,田书芹,刘小利.统筹城乡发展与农村民生问题研究[M].北京:中央编译出版社,2015.

[5]Wouterse F S.The returns to empowerment in diversified rural household: Evidence from Niger[J].IFPRI discussion papers,2017(2):1611-1642.

[责任编辑、校对:杨栓保]