多维度健全涉渔基层执法全链条

庄嘉

近年来,涉渔违法俨然是渔政行业重点整顿的绝对焦点与主攻难点。电鱼、炸鱼、毒鱼、地笼网、非法从事远洋渔业、无证捕鱼等涉渔违法活动成了全国渔政监督管理部门严打的重点对象。远有遍布各地的中国渔政亮剑2018系列和2019系列专项执法,近有全国人大常委会推动的渔业执法专项检查。在史上最严执法的背景下,《渔业法》修订拉开了序幕。

2019年8月底,农业农村部组织开展了《渔业法修订草案》(以下简称:《草案》)向社会公众征求意见工作,广听民意,以期修法更契合现实顽疾的破解。总的来说,《草案》第六章“监督管理”及第七章“法律责任”为渔政监督管理机构、渔政执法人员提供了更易操作的执法依据和罚则方案,意义重大!

亮点1:提标准升成本 由“粗”到“细”纳入法制监管

现行的《渔业法》亦称“86渔业法”,历经2000年、2004年、2009年、2013年四次修正。根据《渔业法》第38条规定,“使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞,或者渔获物中幼鱼超过规定比例的,没收渔获物和违法所得,处5万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。据此,对炸鱼、毒鱼、电鱼等涉渔违法行为的罪高罚款数额是“5万元”。

然而,随着我国经济总量的持续走高,物质生活水平的日益提升,“5万元的罚款”早已无法达到震慑从事非法捕捞等涉渔违法活动的不法分子的效果。据国家发改委副主任宁吉喆介绍,“2018年,我国GDP已达90.03万亿元,人均GDP达到6.46万元”。显而易见,现行《渔业法》对涉渔违法活动的罚则存在处罚力度低、震慑力弱等问题。

2019年3月下旬,农业农村部新闻办公室在渔政执法工作专题新闻发布会上通报了2018年渔政执法的十大案例。通看十大案例,不难发现,除了构成《刑法》第340条非法捕捞水产品罪之外,行政处罚对违法犯罪分子的震慑效果有明显的局限性。以“闽某渔运60729”伏季休渔期销售非法渔获物案为例:福建省连江县海洋与渔业执法大队查获“闽某渔运60729”在禁渔期内销售非法捕捞渔获物13.23万公斤。连江县海洋与渔业执法大队遂根据《福建省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》等规定,对涉案渔船作出罚款5万元、没收渔获物的行政处罚。从中我们看到了一组数字对比,即“13.23万公斤”与“5万元罚款”。一个是非法捕捞渔获物数量之巨,另一个则是罚款数额之低,此组数字对比令人感到触目惊心!更令人后怕的是,这绝非个案,而是对非法捕捞等涉渔违法行为进行行政处罚的常态!

鉴于此,为了加大对涉渔违法行为的直接打击力度,《草案》一方面将目前主要的涉渔违法行为进行了罗列式规定,明确了处罚细则。比如,《草案》第69条就采取了列举的方式,将炸鱼、毒鱼、电鱼、超额捕捞、使用违规渔具捕捞、禁渔期禁渔区捕捞等现实中经常发生的严重涉渔违法行为纳入罚则规定,并将罚款数从“5万元”提高至“20万元”,意图做到处罚力度与违法行为的社会危害性相当,即“罚行相当”。又如,《草案》将现行《渔业法》没有相关罚则的涉渔“三无”船舶和非法从事远洋渔业的行为纳入规制版图(新增第66条、第74条)。农业农村部于2019年7月1日发布的《远洋渔业管理规定(修订草案征求意见稿)》,更明确专业远洋渔船不得在我国管辖海域从事渔业活动。

另一方面,《草案》对为涉渔违法提供便利活动的行为进行了明文规制。例如,《草案》修改了原38条第(三)款“制造、销售禁用的渔具的”,以单条形式(第70条)对“提供便利活动”进行了扩大解释,将制造、销售、存放、收购、代冻、转载、加工、销售等行为全部纳入其中,并将罚款数从“1万元以下”提档为“10万元以下”。(见表1)

表1 现行法与草案的对比表

当然,《渔业法》是地方性法规的上位法,其对各地渔业执法的影响力是自上而下的。地方性法规根据上位法的修订,也将进行相应的修改。此种修改,更应与属地的渔业执法状况相挂钩,与当地的涉渔违法损害程度相匹配,从而在上位法的框架内达到不同地区处罚标准适应本地需求,进一步破解渔业基层执法依据不充分的问题。

亮点2:全面落地渔政调查权 破冰执法偏软

目前,非法捕捞等涉渔违法行为有联结上游“制造非法渔具”和下游“销售非法渔获物”,形成黑色产业链的趋势。据12309中国检察网(网址:http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn/)的数据,江苏省泰州市人民检察院于2019年7月15日依法对王某某等61人非法捕捞长江鳗鱼苗行为向南京市中级人民法院提起民事公益诉讼。该案中,王某某等61人就形成了从“捕捞”到“收购”再到“贩卖”的产业链犯罪模式。又如,江苏省南通市人民法院在2019年3月底公布了一组该院2016年至2018年受理的非法捕捞水产品案件的数据。在161件受理的案件中,172人被追究刑责,有形成“制、捕、售”产业链的趋势。

在产业链模式的运作下,渔政监督管理机构的执法人员以及公安民警往往会遭遇违法犯罪团伙成员甚至群众的围堵。令人尷尬的是,与公安机关不同,渔政监督管理机构由于缺乏采取行政强制措施或者刑事强制措施的权力,所以执法方式存在偏软的情况,甚至不如海警机构。遇到上述情形时,渔政执法人员通常选择表明身份后进行释法说理,但收效甚微。例如,2019年6月21日发生在三都水库的收缴违禁网具地笼网遭遇阻挠围堵事件。当日,反电鱼协作中心邵东县工作站会同属地渔政监督管理机构,在双凤乡三都水库山水村水域收缴违禁网具地笼网,返程中遭到大批村民持续数小时阻挠围堵。最终,本来要没收的渔具被扣留在山水村村委会,执法人员才得以离开。

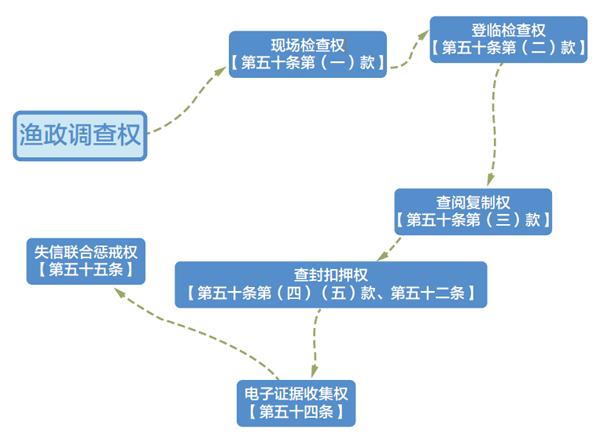

因此,如何强化渔政调查权成为渔业修法的重要课题。《草案》在丰富和加强渔政调查取证手段方面下足了功夫。一方面,《草案》新增了电子证据收集权【第54条】、失信联合惩戒权【第55条】,迎合了当下电子政务、社会信用体系建设等新型需求,从电子固证和征信体系的视角增添了渔业执法的方式。另一方面,《草案》细化丰富了原有的调查手段,将现场检查权【第50条第(一)款】、登临检查权【第50条第(二)款】、查阅复制权【第50条第(三)款】、查封扣押权【第50条第(四)(五)款、第52条】予以细化和充实,从而令渔政调查权更加便于执行。(见图1)此外,《草案》第76条关于暴力抗法的处罚规定(以暴力方式阻挠、拒绝、逃避执法人员执法检查的,处5万元以下罚款),也为渔政执法人员严格公正规范执法提供了保障和依据。

图1 渔政调查权

亮点3:夯实行政违法与刑事追责衔接 无缝规制已现雏形

根据农业农村部于2019年3月21日公布的《中国渔政亮剑2018系列专项执法行动情况》显示,“2018年的专项执法行动中,查办各类涉漁违法违规案件3.45万件,查获涉案人员2.7万名,向公安机关移送涉案人员8132名,同比分别增长130%、101.5%、174.5%;行政罚款8642万元,向公安机关移送涉黑涉恶线索300余条”。由此可见,涉渔违规违法案件中涉及刑事追责的案件数和人数不在少数。因此,夯实行政违法与刑事追责的衔接机制是势在必行。

《草案》新增第80条,明文规定“违反本法规定,构成违反治安管理行为的,依据治安管理处罚法进行罚责;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。这为渔政监督管理机构依法向公安机关移送涉嫌非法捕捞水产品罪等刑事案件打下了坚实的上位法基础,也从立法上明确了《渔业法》与《治安管理处罚法》《刑法》之间的衔接。

根据我国《刑法》的相关规定,“非法捕捞水产品犯罪”是我国刑法第六章第六节破坏环境资源保护罪中的一类犯罪,具体是指不法分子违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,情节严重的行为。这也是涉渔违规违法案件上升至刑事案件中占比最多的罪行。因此,有学者提出,是否可以将《刑法》第340条非法捕捞水产品罪的法定刑从“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金”提升至“十年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金”,从而在罪责的量刑幅度上对非法捕捞行为给予重击。但是笔者认为,这并非渔业修法所能解决的,建议通过刑法修正案的形式给予回应或许更为恰当!

另一方面,在行政违法层面,涉渔违法违规案件也会存在法条竞合的问题。比如,《渔业法》与《农产品质量安全法》均对生产、销售不符合标准的水产品进行了规定。因此,《草案》第82条新增了与农产品质量安全法的衔接规定,破题了上述法条竞合问题。此举明确了《农产品质量安全法》与《渔业法》的关系,即“特别法”与“一般法”。在生产、销售不符合标准的水产品层面优先适用特别法——《农产品质量安全法》。

由此可见,渔业修法在强化行刑衔接方面下足了功夫,向外界明确传达了一个重要信号,即强化行政执法与刑事司法衔接,谁若涉渔违法谁就必须付出相应的代价!

当然,我们也应该看到,涉渔违法行为不仅可能涉及行政违法、刑事犯罪,也可能牵连出民事索偿、公益诉讼。如今,我国已经出现了检察机关作为公益诉讼主体,向涉渔违法造成环境污染的当事人提起民事公益诉讼的案例——例如,上文所述的特大非法捕捞长江鳗鱼苗公益诉讼案,王某某等61人成为民事公益诉讼的被告。最高人民法院出台了《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2015〕1号)。其中第20条规定“原告请求恢复原状的,人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的,可以准许采用替代性修复方式。人民法院可以在判决被告修复生态环境的同时,确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用;也可以直接判决被告承担生态环境修复费用”。基于以上法律规定,对于非法捕捞等涉渔违法行为,可能存在着多种责任竞合的情况,即修复环境的民事责任,行政违法责任以及刑事犯罪责任。可惜的是,多种责任的竞合设置在《草案》中尚未得到明文规定。如何探索涉渔违法行为中多种责任设置与衔接,划定责任之间的红线将是未来涉渔理论研究、行政执法、司法实践中一项重要的课题。

渔业修法之期盼

正如农业农村部副部长于康震所言,“除经济利益的驱使和渔政监管力量不足外,一个重要原因是我们的渔业法律体系不健全,现行法律对违法行为的震慑力不足”。此次渔业修法就是强化基层执法、减少甚至绝迹渔业违法的一次契机,依法治渔、依法兴渔。

现行《渔业法》对涉渔违法活动的罚则存在处罚力度低、震慑力弱等问题