流动想象与学术移民:中国回流学者工作与生活研究*

王炳钰 陈敬复 吴思莹

一、 导 论

随着全球化进程的加速与知识经济的发展,无论是留学生、学者还是教育资源的跨国流动都愈加频繁且规模不断扩大。①在此背景下,学术移民在国际移民浪潮中日渐崛起,并得到越来越多的研究关注。②在本研究中,学术移民个体即从一个国家(或地区)移居到另一个国家(或地区)的高校或科研机构工作和生活的学者③。

传统上,全球知识产业呈现出以“全球北方”国家为中心、“全球南方”国家为边陲的格局,学术流动也以“从南到北”的迁移模式为主要特征。④过去二十年间,为缓解人才流失(brain drain)问题,许多发展中国家积极实施一系列政策以吸引海外人才,致力于提升在全球高等教育体系中的话语权。与此同时,随着全球学术产业竞争的日趋激烈和众多西方国家移民签证政策的不断收紧,来自发展中国家的学者在发达国家获得稳定教职并定居的过程充斥着越来越

多的波折与挑战。⑤由此,“从南到北”的单向学术流动秩序开始受到撼动,全球学术流动日益凸显出暂时性、不确定性与环流的趋势。

在中国,政府对人才流动的政策支持力度不断加大,中国学者的科研竞争力逐步增强、跨国流动的频率也逐渐提高,并形成了大规模的“海外中国知识流散”(Chinese knowledge diaspora)。⑥近年来,为扭转在全球人才竞争中的劣势并进一步提升中国高等教育的国际化程度,我国政府出台了多项人才引进政策和专项计划,吸引了大批包括学者在内的高层次人才回流。⑦

在已有的学术流动研究中,大多学者将学术移民个体视为理性的“经济人”,探究其在国家战略和产业发展中的作用,而相对忽视其作为流动个体的“人的面孔”(human face)和“活生生的生活体验”(lived experience)。⑧同时,学术移民往往被看作是精英群体,因而学术流动也被解读为学者积累资本并实现向上社会流动的关键途径,但其在流动历程中面临的障碍与挑战则较少被讨论。另外,针对学术移民的研究侧重关注其流动后的适应与融入,而其流动前的想象与抉择、流动实践中主体性和能动性的交织及其对未来流动的愿景则尚未被深入剖析与完整呈现。

因此,本文从“流动想象”的视角出发,基于对65名中国回流学者的深度传记式访谈,具体关注三个研究问题。第一,回流前,学者自身的资本储备与其所处的社会结构如何生成其对回流决策本身和回流后职业生涯与日常生活的特定流动想象。第二,回流后,他们的流动想象如何被展演和实践。第三,当其流动想象的实践遭遇挫败,他们如何发挥主体能动性来再生产流动想象,从而优化流动策略以追求更好的工作与生活前景。

本文由此阐明,中国回流学者的流动想象贯穿于其回流前、回流后以及对未来的流动规划之中,在结构性因素、个人资本积累以及主体性和能动性的相互作用中不断被生产、实践与再生产。本文旨在打破宏观的政治经济和人力资本分析框架,从微观和日常的层面揭示在当今学术劳动力市场日趋呈现不确定性与暂时性的背景下,学术移民个体实则在流动中经历着工作与生活上的种种颠沛流离。进而,本文重新审视了对于学术流动的过度浪漫化倾向,呈现从“全球北方”到“全球南方”的新兴学术流动格局,从理论和实证层面促进移民研究的发展。接下来,本文第二部分将对移民与流动想象以及中国回流学者研究进行文献回顾。第三部分将介绍研究方法与样本构成。第四部分从“流动想象”的视角出发,呈现中国回流学者的工作与生活及其整体流动体验。最后一部分为主要结论。

二、文献回顾

(一)移民与流动想象

移民与流动日益成为现代性和现代社会的重要特征之一,个体也愈加频繁地在日常生活中生产一系列对“遥远世界”(faraway worlds)的想象。⑨研究指出,个体的流动想象(imaginaries of im/mobility)受到特定社会文化结构的影响并形塑着其对自身、他者与地方的感知。⑩对于流动个体而言,流动想象不仅是其作出特定流动规划的基础,而且影响其流动实践、体验与轨迹。在移民与流动语境下,一方面,学者侧重于关注个体移居之后的工作和生活状况,而相对忽视其在流动前特定流动想象的形成过程。另一方面,流动想象常常被视作与实际流动历程彼此独立、且在时间上先于流动实践。但实际上,流动想象贯穿于流动的开启、持续与终结之中,并与其日常流动实践相互形塑。另外,已有研究大多聚焦于个体的流动想象如何受到结构性因素的影响和制约,相比之下较少探讨个体如何发挥主体能动性来重置和再生产其流动想象。

基于上述讨论,本文将流动想象定义为流动个体在外在机会结构与自身资本积累的基础上,结合对过往和当下的感知,所产生的对流动决策及未来流动历程中各种可能性的认知与评估。同时,本文强调流动想象还受到个体能动性的塑造,因而是一个被不断协商的过程。本文具体从以下三个维度解读流动想象。

首先,流动想象的生产具有结构性和情境性。个体的流动想象并非凭空产生,而是内嵌于其所处的特定社会文化结构之中,并受其社会人口属性与原有资本积累的制约。无论是宏观层面的全球政治经济格局、中观层面的国家制度与政策体系,还是微观层面个体的社会人口属性与个人家庭生活结构,都直接影响和决定着个体特定流动想象的生成。对于本研究中的中国回流学者而言,在回流前,他们结合全球学术劳动力市场结构、国家人才引进政策以及自身的年龄、性别、学术生涯发展阶段等因素,逐渐形成情境性的流动决策以及对于回流后生活各个方面可能遭遇的挑战与障碍的评断。

其次,流动想象的实践承载着丰富的情感动态,具有主体性与时空延展性, 映射和渗透着个体对过去、当下和未来的认知,塑造着其在工作和日常生活中与外界和他者进行交互的方式。因此,个体实践和展演其流动想象的过程,也是其主体性在流动中持续形成和转变的过程。值得注意的是,流动想象的实践可能遭遇众多来自结构性因素和个体自身资本积累的限制,从而导致流动个体陷入“低流动”(immobility)的窘境或者“进退两难”的无限等待之中。进而,受挫的流动想象催生流动个体失望、迷茫、焦虑等一系列情感不适,使其重新考虑和评估自身所作出的流动决策,并可能开始调整流动节奏和重置流动轨迹。在本研究中,作为跨国学术流动个体,中国回流学者在回国后的工作与生活中不断实践并展演其回流前的流动想象。在工作方面,他们面临一系列现实关卡,例如对中国科研体系的不熟悉、社会关系网络的缺乏以及个人和家庭生活重组所带来的压力等。在日常生活方面,由于长时间在海外生活,部分回流学者在回国后会经历“逆向文化冲击”,而社会资本的缺乏则使其产生孤独和脱嵌感等消极情绪。因此,部分回流学者在回国后不得不再协商之前的流动想象并重新规划流动策略,以优化工作与生活体验。

最后,流动想象的再生产具有能动性。个体的流动想象并非一成不变,而是在结构性因素与能动性的张力中持续流变。当流动想象的实践受到挫败时,个体可以发挥主体能动性来积累和转化各种资本,发展出一系列策略来再定义和改造所处的情境结构,以再生产新的流动想象。在工作层面,中国回流学者一方面充分利用和兑现自身的“跨国身份资本”(transnational identity capital);另一方面,他们积极地适应国内的科研与教学环境,拓宽在当地的学术关系网络。在日常生活中,他们主动建立和巩固在当地的关系网络、适应所在城市的自然和社会环境及生活方式,并在此过程中调整对在国内生活的感知与期待,以减少情感困境。上述流动实践本质上都是回流学者实施个体能动性来更好的积累和转化资本,并对流动想象进行新一轮的重置和再生产。

由此可见,流动想象的生产、实践与再生产是一个动态延展的过程,它既根植于特定的情境结构,又随着个体的流动实践而持续流变;既影响个体感知与进行流动的方式,又反过来被个体的资本流转与主体能动性所再塑和重组。

(二)中国回流学者:“从北到南”的新兴学术流动格局

传统上,全球学术流动格局以“从南到北”的学术移民模式为主导,即发展中国家学者单向地流动到发达英语国家以融入主流学术体系和劳动力市场并提升自身的资本积累。为扭转这一局面,众多发展中国家开始不遗余力地实行一系列人才政策以招揽海外人才。由此,“从北到南”的学术流动格局开始日渐浮现。

我国政府早在上世纪90年代初,便在 “支持留学、鼓励回国、来去自由”的总方针下启动了吸引海外人才回流的工作。近年来,为了在全球人才争夺中占据有利地位,我国政府连续推出一系列人才引进政策和方案,为回国高技术人才提供良好的发展平台。具体而言,我国政府出台了“百人计划”、“春晖计划”、“高等学校学科创新引智计划”以及“海外高层次人才引进计划”(“千人计划”)、“青年海外高层次人才引进计划”(“青年千人计划”)等一系列人才引进方案,为回流人才提供科研启动基金、迁居费和住房补贴等。

同时,二十一世纪以来全球移民流动的不断加速与多向化、西方发达国家移民签证政策的缩紧均使得从“全球南方”流向“全球北方”的学术移民个体在定居过程中面临更多的困难和不确定性。除此之外,随着我国高等教育国际化进程的快速推进,许多内地高校凭借着较强的综合竞争力成为了众多回流学者的理想工作地。在此情境下,越来越多在海外的中国学者选择回国,从而逐步扭转了以往的人才流失局面。

此外,已有的针对中国回流学者的研究,在理论视角层面大多在知识经济与人才战争的背景下以人力资本为分析框架,将学术流动个体视为国家发展的关键智力资源和连接国内外学术界的中介,探讨其对中国高等教育国际化以及经济发展的影响。在研究主题层面,已有研究主要聚焦于回流学者回国后的适应与融入过程,并为相关人才政策的完善提供建议和参考。然而,相对较少研究从个体、微观以及日常层面关注回流学者整体的流动体验及其主体性和能动性的相互交织。多数研究在高技术移民的范畴下将学术移民群体简单化地描绘为资本积累较雄厚的精英人才。因此,本文采用“流动想象”的视角来剖析中国回流学者在工作与生活上面临的机遇和挑战。

三、研究方法和样本构成

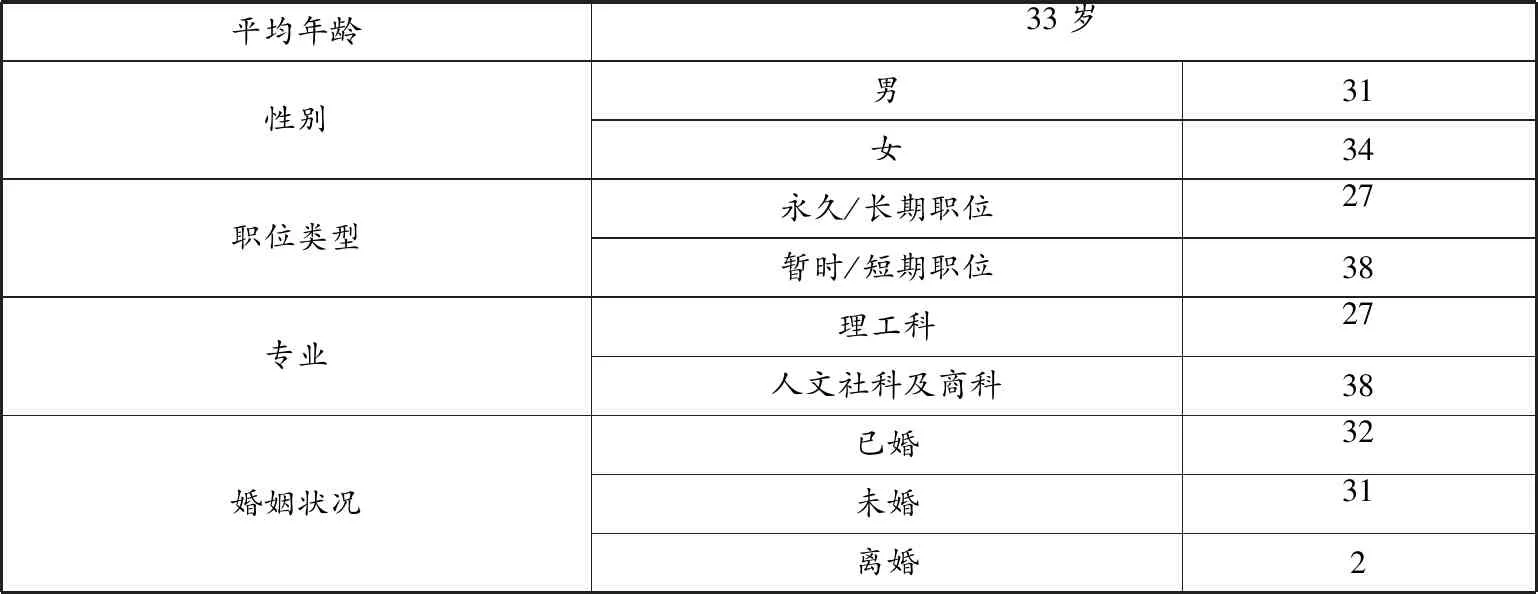

本文数据来源于2017年2月至2019年10月对65名中国回流学者的半结构传记式深度访谈。所有受访者均出生于中国大陆并在全球北方国家(包括美国、加拿大、英国、德国、澳大利亚和新西兰)的大学取得博士学位,受访时距博士毕业未满五年,属于处在学术生涯发展初期的年轻学者(受访者信息见表1)。所有受访者受访时均受聘于国内985或211高校。本研究中大部分回流学者在回国后仍与海外学术界保持联系与合作或有再次流动到海外的规划。

每次访谈持续时长约为1-2小时,并在征得受访者同意的情况下进行录音。访谈内容主要包括三个主题:其一,受访者的基本信息、教育背景、职业发展与流动历史;其二,回流决策的制定过程以及回流后的工作和日常生活体验,包括在职业发展、社交生活以及个人与家庭生活三个维度上面临的困难与挫折;其三,受访者对过去的回忆、对当下的感知以及对未来流动轨迹的规划和想象。同时,研究者通过对比在不同职业发展阶段选择回流的学者来剖析特定结构性因素和生命历程发展阶段对其流动决策的影响。

此外,研究者还借助受访者提供的个人档案(如日记、相册等)来更全面地理解其主体性的演变和整体流动体验。研究者凭借学者身份对受访者的叙述进行更深入的理解和分析,但同时不断反思自身的研究者定位。接下来,本文将结合所收集的丰富定性数据来探究中国回流学者的流动想象在回流前、回流后以及规划未来流动时如何被生产、展演、实践与再生产,以呈现其工作与生活图景。

表1 受访者社会人口属性信息表

四、“流动想象”视角下中国回流学者的工作与生活探究

(一)回流前:流动想象的生产

在流动历程开始之前,个体对于流动决策以及整体流动历程的想象深受其所处的机会结构及其自身资本储备的促进或制约。一方面,特定时代背景、社会文化结构以及国家制度体系等均深刻影响着个体流动想象的形成。另一方面,个体自身可调动的经济、社会和文化资本又直接决定了其如何进行流动想象。在本研究中,绝大多数受访者都提到了国际学术格局发展趋势及中外学术劳动力市场的优劣势对其流动想象生成的影响。例如,包括R1(女,31岁,英国,人文社科,985高校,博士后,回国一年)和R2(男,31岁,美国,人文社科,985高校,博士后,回国半年)在内的部分学者都提到国外学术劳动力市场的激烈竞争使其难以在国外获得理想的职位,并由此开始形成对于回国工作的流动想象:

“我当时博士毕业后一直在英国找博后的工作,然后投各种学校的这种简历什么,但都非常不理想,我记得有一天早上醒来,收到6封邮件,全是拒信…还是很难,还是要个人的背景什么的,尤其是社科。”(R1,访谈时间:2019年10月17日)

“美国可能当时也是竞争的人比较多,因为包括我的同学前一届后一届的也在申请,我都知道有两三个同学也是当年在申请,所以可能竞争是太激烈了,然后我本身这一个英语水平写申请书写得差一些。”(R2,访谈时间:2019年10月15日)

由于国外学术劳动力市场就业环境的严峻和自身资本积累的不足,R1、R2博士毕业后在移居国的求职尝试均未获得理想结果。一方面,作为处于职业发展初期的年轻学者,R1和R2在海外求职时的学术背景与各方面资本积累均相对缺乏,从而使得其在竞争日益激烈的西方学术产业中难以立足。另一方面,对于来自全球南方的学术流动个体而言,其在所处的全球北方移居地求职时不可避免地会面临包括语言在内的文化资本的劣势,这进一步加剧了其规划和寻求职业生涯发展时面临的挑战。因此,类似于R1和R2的海外中国年轻学者逐渐展开了对于回流国内的流动想象。

同时,在此背景下,近年来中国政府不断加大对回流人才的吸引力度,通过各类人才计划为符合条件的学者提供更多的科研资源与政策支持,促使了许多学者选择回到国内发展。例如,R3(男,32岁,德国,理工科,985高校,“青千”学者/教授,回国一年)说道:

“我当时之所以一个博后就回国,是因为有青千这个人才政策,如果当时没申请上,我肯定会缓一缓,再做个博后、积累多一些成果再回来。我当时也是想碰一下运气,结果就上了,我就回来了。我觉得国内现在政策很好,做独立的PI的机会比国外多一些,快一些,否则在国外一直都是给别人打工,回国的话可以独立建立实验室,尤其是作为青千学者。而且在国外拿到好的教职很难,所以回国越晚越难,竞争更大。” (访谈时间:2017年11月10日)

对R3来说,国外学术劳动力市场的激烈竞争和回国后相对更有保障的职业生涯发展前景共同催生了他对于回国发展的积极想象,并促使其决定尽快回国。同样,作为中国学者,R3在海外的少数族裔身份使其社会资本和文化资本较为薄弱,在相对饱和的西方学术劳动力市场中很难获得长期稳定的教职,从而在职业发展道路上面临着诸多不确定性。在回流人才规模逐步扩大的背景下,能够在职业初期入选“青年千人计划”无疑为R3的学术生涯发展提供了良好契机。由此,来自国内外的双重结构性因素以及自身资本积累状况使其形成了对于回国工作的积极流动想象,并作出了尽早回国工作的流动决策。

在回流的决策历程中,学者的家庭生活与生命历程也起着重要的作用,影响着其回流的特定时间和方式。例如,R3再次说道:

“反正早晚是要回国的,所以早点比晚点好…而且,等40岁再回国,就很难,那时小孩也在国外上学的话,就很难再动…所以我们接下来10年都不会离开中国的…年轻应该是干事的时候,国外太安逸了…而且现在世界这么小,想出去,去哪都很简单的,尤其是我们这行,不是吗?不过,我和妻子都不想移民,国内好的很,又安全,我在国外待了很多年,觉得没什么意思。”(访谈时间:2017年11月10日)

除了受到一系列外在结构性因素的影响和制约以外,学者R3自身的生命历程发展需求也促成了其在回流前的特定流动想象,包括回国时机的选择以及对回国后工作与生活轨迹的规划。首先,R3结合自己的生命时间和相关人才计划设置的年龄门槛等制度性时间来估测回国的最佳时机。其次,R3之所以选择回国“干事”而不是国外“安逸的生活”,是为了未来十年在国内尽快实现自身职业发展目标。另外,国内安全稳定的社会环境、子女教育问题以及对自身未来跨国流动能力的评估也是其决定回流的重要原因。

同时,随着中国高等教育与科研产业的迅速发展,部分中国学者对于回流和回国后生活和工作的流动想象也在发生着积极的转变。受访者R4(男,33岁,新西兰,人文社科,211高校,博士后,回国半年)谈到:

“快博士毕业的时候,就关注一些信息,试投了一些国外的博后,但后来也都没成功,就觉得还是回国自己做自己的项目吧...另外,我也明显感觉最近几年国内的研究是发展很快的,包括从发文量啊,在外国杂志的发文量啊,还有就是国内在海外发表的研究的质量都感觉有一个很快的发展…所以就间接地觉得开始有些改变了,并不是那么落后了,所以这个可能也是促成我回国的一个原因…而且就是,现在有各种各样你可以申请的基金,所以我觉得在国内发展甚至可能会更方便…薪资待遇像广州这边也挺好的…在那个地方(国外)一直没有拿到offer(职位)耽误时间,就觉得先回来先工作一两年,然后再看吧。” (访谈时间:2019年6月23日)

R4对于回国的流动想象随着其对中外学术产业认知的变化而逐渐演变,并最终促成了其暂时回国工作的回流决策。起初,R4将海外高校视为理想的流动目的地,然而,由于西方学术劳动力市场的竞争愈加激烈,他在海外求职的尝试均未成功。正如前文提到,在国际移民体系不断暂时化和全球学术劳动力市场日益紧缩的趋势下,包括R4在内的众多青年海外中国学者越来越难以在全球北方国家获得长期教职并成功定居。相比之下,国内高校则能为其提供较多的科研支持。但是,与R4类似,对本研究中部分其他回流学者而言,选择回国在某种程度上是他们在特定结构性情境下的权宜之计以及提升自身资本储备并为未来求职提供更多可能性的过渡策略。也就是说,他们对未来的流动想像充满了开放性与不确定性。

上述事例表明,在回流前,学者的流动想象,也即对回流决策以及回流后工作和生活的推测和评估,在种种外在结构性因素与个体自身资本积累的碰撞中逐渐被生产。宏观上,全球学术产业的激烈竞争和西方国家“教育-移民”渠道(education-migration nexus)的缩紧使得越来越多海外中国学者处于“永久的暂时”(permanent temporariness)状态。为了摆脱职业发展与生命历程的“悬挂”(suspended)状态,许多学者开始考虑从全球北方回流到全球南方。中观层面上,国内经济和高等教育的迅速发展以及人才引进与支持力度的日益加大,都驱动着海外学者生成对于回流的积极流动想象。微观层面上,回流学者自身的社会人口属性、积累资本的需求以及个人与家庭生活的结构,都影响着其回流时间点的选择和回国后整体流动轨迹的规划。

(二)回流后:流动想象的实践和展演

个体的流动实践实质上包含了其对特定流动想象的展演和再协商过程。在实际流动后,随着个体不断与他者及移居地的社会文化结构进行交互,其先前对工作、社交、家庭生活等各个维度的流动想象或得到印证,或受到冲击。与此同时,个体的经济、社会和文化资本也在不同场域中持续流转,并引发其情感动态等主体性的演变,从而使其流动想象被重组或再协商。

正如前文所述,我国政府通过出台多项人才计划已成功吸引了大批海外人才回流。但不可否认的是,随着回流学者规模的扩大,入选各类人才计划或在国内一流高校取得长期教职的难度也逐渐增加。因此,很多回流学者在回国后的求职过程中遭遇了种种障碍和挑战。受访者R5(男,33岁,美国,人文社科,985高校,合同制讲师,回国两年)便提到回国后职位的暂时性使其对于回国的流动想象破灭,并陷入两难境地:

“我在美国申请不到体面的职位,想着中国应该能‘救’我,所以就回来了。但我现在职业发展让我在国内也很难安定下来。我当然也很想在这里结婚成家,但是我只是一个合同工,自己都没稳定下来怎么建立家庭?而且,我在国外漂了八年,现在回国觉得有点没有归属感了。我只能等着,看能不能在国内拿到一个比较长期的职位,或者再去国外。”(访谈时间:2017年6月13日)

对于许多像R5一样从全球北方回流到全球南方的年轻学者而言,他们在海外持续经受着情感上的不安全感与漂泊感,因此,R5将回流视为是摆脱生活和工作上“颠沛流离”的出路。然而,在竞争日趋激烈的国内学术劳动力市场中,很多青年回流学者,尤其是人文社科学者,在回流初期往往只能获得“非升即走”的固定合同制职位。由此,R5再次受困于“低流动”(immobility)和“暂时”(temporariness)的窘境,其组建家庭和拓展当地社会网络的意愿和能力也受到限制,难以实现各项资本的积累和转化。这些都挫败了他回国寻求职业发展这一流动想象的实践。最终,R5不得不开始协商对于回国工作的流动想象,考虑再次离开中国的可能性。

类似地,受访者R2在回流后也在工作生活中经历了回流想象的挫败,遭遇着职业发展历程中的诸多挑战:

“因为学术环境变了,然后能带回来的优势感觉不是特别多,反而是国内的这一个学术网络还没有建立起来,就是感觉说实话跟这一些国内一直读的比起来可能还有劣势…我参加会议的时候,我就感觉,像是一起去的同事、别的老师认识的人很多,各个学校来的老师都可以打招呼,我感觉在国内整个学术圈这边认识的人太少了,然后参会(参加学术会议)的时候会特别明显。” (访谈时间:2019年10月15日)

在回流前,R2对于作为回流学者回国工作持有较积极的想象。然而,回流后国内“学术网络”的缺失使其不仅未能及时转化和利用身份资本上的优势,而且还导致其在与国内学者的合作交流上处于劣势。因此,R2在融入国内学术社群以及嵌入国内学术场域的过程中面临困难,其对于回流后职业生涯规划的流动想象实践也遭到一定程度的挫败。对于学术移民个体而言,其在跨国流动历程中不可避免地经历着自身资本的转化、流失甚至贬值,其流动想象的展演也随资本的流转而被不断协商。

除了工作生活中的坎坷之外,回流学者在社交生活中的负面体验也会为其流动想象的实践增添额外的压力。受访者R4(男,33岁,新西兰,人文社科,211高校,博士后,回国半年)讲述了他的经历:

“在国外人与人相对保持一个比较舒服的距离,不会过多关心或探究你的隐私…在国内就不一样,很多人,同事也好,朋友也好都会无休无止的问你有没有结婚、女朋友啊什么的…就是人与人之间的关系这方面很不适应…我就觉得人生观和价值观和周围人完全处在不同的轨道上。”(访谈时间:2019年6月23日)

在回流之前,R4的流动想象并未涉及社交生活维度,也未预想到回国后与他人的社会交互可能面临的挑战。实际上,R4的叙述反映了许多回流学者共同的经历。由于长期在海外生活,他们在国内的社会支持网络不可避免地被弱化,对国内社会文化环境的适应和融入程度也随之降低,因此在回流初期常常产生错置感以及被“连根拔起”(uprooted)的脱嵌感。上述社会资本的贬值与流失使回流学者产生苦闷、孤独等消极情感体验,进而再塑了其对回国后社交以及整体生活的流动想象。

另外,对于无法在短期内再次移居海外的学者而言,为了更好的实践其流动想象,他们选择通过在国内高校间的流动来谋求职业发展。受访者R6(男,33岁,新西兰,人文社科,985高校,研究员,回国两年半)便讲述了回国初期的工作体验如何使其改变职业流动规划:

“因为你不是编制内的,至少在A大学(R6当时所在的大学)你也不参与开会…没有认同感和归属感吧…我当时来的时候,提着两个大的行李箱来…还没地方住什么的…我就觉得好惨啊哈哈…就还挺失落的…当时我觉得自己也太naive(天真)了…只有一个四个人的办公室…就特别失望,就觉得肯定会走,也是为后来离开A大学埋下一个伏笔吧。”(访谈时间:2019年6月25日)

尽管国内很多高校纷纷推行一系列吸引和招揽海外人才的计划和项目,但相应的人才服务、支持与科研评价体系却仍有待完善。无论是因非编制身份而受到的差别待遇还是较为恶劣的办公环境,均直接导致了R6在工作和日常生活中的负面流动体验,客观上阻碍了其学术生涯的发展。由此,R6在实践流动想象的过程中受到严重挫败,也更坚定了未来离开A大学或去往海外工作的流动愿景。

结合对上述事例的分析,我们可以看到,回流后一系列结构性环境的转变使很多学者经历了各类资本的贬值与流失,其流动想象作为主体性的一部分也在实践与展演的过程中被重新协商。

(三)能动性的实施:流动想象的再生产

流动想象的再生产实质上是移民个体能动性的实施。在本研究中,当部分回流学者在实践流动想象的过程中遇到障碍时,他们能动地发展出一系列应对策略。例如,受访者R4(男,33岁,新西兰,人文社科,211高校,博士后,回国半年)说道:

“现在在和以前两个博导一起合作,都一起在写…以前我的博士副导师的学生,我们也在准备合作写一篇文章…现在在国内开学术会议,就会聊到说我们可以一起来做个什么,会认识很多人,我感觉还是蛮有帮助的,因为学术研讨会一方面会让你了解这个领域一些最新的动态,另一方面就是人际关系上的,可以了解更多的人然后跟他们建立一些关系…至于未来再找工作,我觉得到时候国内国外都看吧…国内的我觉得真没必要再做博士后,讲师也可以吧,能拿到副教授更好,如果是国外的话我觉得博士后还可以。”(访谈时间:2019年6月23日)

作为处于回流初期的学者,R4在主动融入国内学术体系的同时,努力维持与海外学者的联系与合作,为未来职业发展提供更多可能性。与很多回流学者一样,R4通过学术会议等方式逐渐拓展在国内学术界的社会关系网络,以实现自身在中国科研环境中的嵌入。与此同时,包括R4在内的很多回流学者都表示,他们会通过在国际英文期刊进行发表、与国外学界建立和拓展学术合作关系以及进行定期的跨国学术流动来维持和延展自身的跨国身份资本(transnational identity capital)。可见,与R4类似,部分受访者在回流后积极积累学术成果和海内外学术网络资源,以尽快摆脱目前的“暂时性”职位或是再次流动到海外。

与对未来流动仍持有较强开放性的R4不同,回流较长一段时间的学者R6(男,33岁,新西兰,人文社科,985高校,研究员,回国两年半)在经历了多次流动想象的再生产后最终选择扎根国内。同时,R6通过多种策略来创造自身在国内外学术界的“同时在场”(simultaneous presence),从而进一步重置关于未来工作与生活的流动想象:

“当时确定自己要离开A大学后,就觉得我一定要出国去工作…也是说给自己两年时间吧,真的找不到(国外的工作)就没有必要折腾下去了,考虑到年龄问题,国内高校不是都有35岁这种门槛吗,所以如果过35岁的话就觉得没有必要再拖下去…所以还是在你自身有这个优势的情况下找一份比较安稳的工作吧…现在好歹找到了B大学的工作,我觉得国内发展也挺好的其实…毕竟父母年纪也大了…”

“因为目前在B大学,毕竟有压力嘛,我就和之前的博导说了在发表上的压力,他就比较nice说可以跟我合作一下…我过几天也要去英国开会,后面去加拿大访学…会议的话也能够拓展自己研究的视野, 有可能会有一些合作伙伴出现…然后现在孔子学院不是很多嘛,也挺好的我可以在不同国家走走,这不就满足了我想要在国外工作的愿望吗…所以我大概的方向就是在国内定下来,再通过孔子学院走访一些不同的国家。”(访谈时间:2019年6月25日)

在回国后的流动历程中,R6发挥能动性在特定的机会结构中多次调整了自身的流动想象。如前文提到,起初R6在回国后就职的第一所高校(A大学)消极的工作体验强烈冲击了其对于回流以及在国内工作的积极流动想象,并在当时使其更加坚定了再次跨国流动的愿景。其后,由于在寻找海外职位的过程中屡屡碰壁,加之国内各类人才计划均设置了固定的年龄门槛,R6不得不开始再协商自身的流动想象,也就是设定两年期限继续尝试在海外求职。最后,R6成功获聘目前所在的B大学所提供的职位,并获得了相比于在A大学时更优渥的薪酬待遇以及更有利的科研环境。

因此,考虑到个人生命历程发展阶段的需要以及赡养父母的义务,R6最终不再将回国工作视为寻找海外职位前的过渡阶段,而将其看作是稳定的、长期的流动决策。除了受到个体能动性的塑造以外,R6新一轮流动想象的生成还受到西方紧缩的学术劳动力市场、自身社会人口属性和国内高校用人条件等结构性因素的推动或限制。此外,尽管R6计划在国内长期定居,但他同时策略性地建构自身在跨国语境下的“多重学术公民身份”(multi-layered academic citizenship)以弥补原先被迫妥协的流动想象。一方面,为了更好地在国内发展学术生涯,R6通过主动与海外的博士导师进行合作、参加学术会议等来拓宽自身在国内外的学术网络以加速科研成果的产出。另一方面,他计划通过去孔子学院访学、申请国外高校访问学者等途径来维持自身的跨国流动性,并尝试成为国内外学术交流的“学术中介”(academic intermediary)。

值得注意的是,学术移民个体发挥能动性以再生产流动想象的能力和意愿程度受到多重结构性因素的制约。在宏观层面的学术市场环境和中观层面的制度体系之外,微观层面的家庭生活、生命历程和职业发展规划也密切影响和塑造着其能动性的展演和流动想象的再生产。学者R7(女,32岁,英国,人文社科,985高校,讲师,回国两年)在回流一段时间之后,基于对家庭生活结构、自身生命历程以及职业发展的综合考量做出了长期留在国内的流动决策:

“再出国的话会非常的麻烦,因为父母在这边,而且年龄也不是那么的年轻了…人生阶段也不一样了,以前的话可能20多岁,还觉得比较可以折腾,但现在家庭养老的这些压力也有在…想说明年看看要不要结婚什么,因为家里也会说你三十几岁不结婚就生不出小孩。我就觉得可能再等到35岁以后的话,生小孩也会比较晚,所以现在我就觉得应该在35岁之前要。所以说这也是一个职业女性生娃和升迁的冲突。”(访谈时间:2019年10月9日)

R7对于未来的流动想象受到其对家庭义务、自身人生阶段以及职业发展的认知与规划的深刻影响。首先,随着父母年龄增长,R7开始需要承担家庭中的养老压力,而再次流动到海外将加大其履行家庭义务的困难和成本。其次,R7认为自身目前已经进入需要“成家立业”的人生阶段,因此留在国内将更有利于其建立稳定的家庭生活。另外,女性学者在职业发展的关键阶段往往也面临着错过最佳生育年龄的风险。在此情境下,R7作出了未来不再出国的决策,以更大限度地平衡自身生命历程的推进、家庭义务的履行与职业生涯的发展。在某种程度上,R7 对于“不流动”这一流动想象的再生产也是其在特定结构性因素下实施和调整其能动性的表现。

正如前文所述,个体的流动想象贯穿于整个流动历程之中,是一个持续演变的动态延展过程。当原有的流动想象遭到挫败时,个体能动地运用一系列策略来调整流动决策与流动轨迹,以最终实现工作与生活的向上流动。但不可否认的是,个体主体能动性的限度和效用受到内外结构性因素的制约,从而形成了流动想象展演和再生产过程中的重重张力。

五、结 论

本文从“流动想象”视角出发,探究流动想象如何在结构性因素、个体资本积累以及主体能动性的相互交织中不断流变,以此呈现中国回流学者在回流前、回流后以及规划未来流动过程中的工作与生活体验。具体来说,文章主要从流动想象的生产、实践与再生产三个维度剖析了学术移民个体在流动历程中的机遇和挑战。

首先,本文指出,流动想象的生产具有结构性和情境性,受到特定社会结构与个体自身资本积累的共同形塑。在全球学术流动日益多元多向且不断加速的背景下,西方发达国家趋于饱和的学术劳动力市场、收紧的签证移民体系与中国政府连续出台的多项人才吸引政策,一齐构成了海外中国学者关于回流的一系列流动想象生成的现实基础。同时,回流学者结合对自身社会人口属性(如年龄、生命历程发展阶段等)、资本储备以及家庭生活结构的评估,逐渐形成具体的流动决策(如回流时间、城市和高校的选择等)以及对回国后生活各个维度的特定流动想象。

其次,流动想象的实践内嵌于主体性之中并与流动个体的情感动态紧密交织,因而具有不确定性和开放性。当回流学者在回流后的工作与日常生活中尝试展演与实践原先的流动想象时,来自内外结构性因素的制约可能使其社会、经济和文化资本发生贬值与流失。正如已有研究指出,由于缺乏对国内学术产业的了解且难以在短时间内积累充足的学术网络资源,许多回流学者在起初融入和适应国内学术体系时面临着重重挑战,其资本积累的过程也因而停滞不前。另外,国内不断升高的生活成本和较低的薪酬待遇水平也使处于职业发展初期的回流学者难以积累经济资本,加重了其在个人与家庭生活中的压力与负担,从而进一步挫败其对回流前流动想象的实践,并使其开始考虑重新规划未来流动轨迹和战略。

此外,本研究指出,个体流动想象的重组是其自身能动性的体现。在经历一系列情感困境和资本流失时,部分回流学者会选择对其流动想象进行再生产。也就是说,回流学者并非被动承受流动想象实践过程中遭遇的挫败,而是主动调整其对自身、他者和地方的想象并制定新的流动策略,以改善工作和生活体验。在工作层面,回流学者在积极拓宽国内学术关系网络的同时,还通过参加国际学术会议、进行海外学术访问以及英文发表等方式来维持和延展自身的跨国身份资本(transnational identity capital)。在生活层面,他们主动调整对当地生活和社交方式的认知与期待,以缓解情感困境。另外,部分回流学者出于职业发展和家庭需要或是对回流后生活方式的不适应,会选择重新申请海外学术职位,进行再次流动。

基于“流动想象”视角,本文从以上三个维度揭示了在全球学术劳动力市场逐渐缩紧以及“从北到南”新兴学术流动模式日渐浮现的大背景下,中国回流学者,尤其是处于职业发展初期的年轻回流学者,实则在重重“现实关卡”(reality checks)中经历着暂时性与不确定性,在生产、实践与再生产流动想象的过程中面临着一系列波折和挑战。在此情境下,第一,在理论视角层面,本文将“流动想象”这一维度引入学术移民与人才回流等话题,从微观的、日常的、个体的层面更深入地探究个体流动决策的制定、流动历程的实践以及对未来流动的规划,进一步丰富了移民领域的理论视角并推动其发展。文章打破以往研究对流动想象与实际流动历程的二分,分析个体的流动想象如何在整体流动过程中被不断生产、实践与再生产,展现了其在时空上的延展性。第二,在实证层面,已有研究主要关注从“全球南方”到“全球北方”这一流动模式,而本文则聚焦于“从北到南”的新兴学术流动模式。尽管回流学者拥有比一般流动群体更丰厚的资本积累和更强的流动能力,但其流动过程并非如大众话语和学术讨论中光鲜,而是满载着风险与挑战。通过展现回流学者在工作与生活中面临的种种颠沛流离,本文揭示了当今学术劳动力市场中日渐增长的不确定性与暂时性趋势,以此重新审视学界对于学术流动的过度浪漫化倾向。在移民研究领域,未来研究可在本文基础上,尝试进一步应用和发展“流动想象”这一理论视角,以此跳出宏观的政治经济和人力资本分析框架,透视当今社会流动个体的主体性流变及其如何在特定社会结构中施展能动性优化工作与生活体验。

①Bilecen Basak and Christof Van Mol, “Introduction: International Academic Mobility and Inequalities,”JournalofEthnicandMigrationStudies, vol.43, no. 8 (May 2017), pp. 1241-1255.

③在本研究中,学术移民个体的移居时长包括永久与相对长期。

⑥Zweig David Stephen and Huiyao Wang, “Can China Bring Back the Best? The Communist Party Organizes China’s Search for Talent,”TheChinaQuarterly, vol. 215, no. 215 (September 2013), pp. 590-615.

⑦马万华、麻雪妮、耿玥:《“千人计划”学者回归的动因、学术优势与挑战》,北京:《清华大学教育研究》,2013年第1期。

⑩Salazar Noel B., “The Power of Imagination in Transnational Mobilities,”Identities, vol. 18, no. 6 (December 2011), pp. 576-598.