忆刘诗嵘老师

卜大炜

原中央歌剧院副院长刘诗嵘老师驾鹤西去,歌剧界痛失一位大师级的开拓者和专家学者。值此,回想起刘诗嵘老师为我国歌剧事业鼓与呼的身影,在媒体发表洋洋洒洒的各类文章,带领剧院赴芬兰在西方歌剧舞台上上演世界经典歌剧等的一幕幕,不禁思绪万千。

领导者的格局

中央歌剧院的前身是从解放区走来的华北人民文工团,进入北京后组建为中央戏剧学院附属歌舞剧院,剧院上演了《白毛女》等一批民族新歌剧,这是新中国歌剧人的初心。

随着人们的艺术视野逐步开阔、观众对歌剧欣赏的多样化需求,以及剧院艺术力量的增强,剧院后来陆续借鉴上演了多部世界经典歌剧。与此同时,人们对歌剧艺术形式在一定程度上产生了不同的理解和审美,在创作方面也有了不同角度的切入点。针对这一局面,根据周总理提出的“先分后合,殊途同归”的思路和部署,将剧院重组为中国歌剧舞剧院和中央歌剧院,中央歌剧院在一定的历史时期内,除了创演新歌剧外,还担负起向国内观众介绍世界经典歌剧和进行国际声乐、歌剧艺术交流的职能。刘诗嵘老师就是在这样的大背景下,以他那与中央歌剧院发展方向高度契合的艺术才华和专长,成功地引领剧院追寻中国歌剧之梦。刘诗嵘以横贯中西的学养、对音乐具有的高悟性、对歌剧艺术的深入研究和深厚的积累,在领导岗位上,在中外歌剧文化交流活动中,在社会音乐生活中,都做出了令人瞩目的成就和贡献。

早在1972年,歌剧艺术被“打入冷宫”,中央歌剧院演员及文艺工作者被下放“劳动改造”期间,刘诗嵘老师与剧院的另两位同志通过冀朝铸联名上书周总理,为剧院和民族歌剧艺术的前途秉笔直言,从而促使了剧院的同志们陆续回京,逐渐恢复了艺术活动。

我是在中央歌剧院恢复建制后不久考进剧院乐团的,刘诗嵘老师那时也刚刚担负起剧院的艺术生产工作,但凡剧院的老同志们向我谈到刘诗嵘老师,都是崇敬有加,有夸他学问好的,有夸他有修养的,刘诗嵘在上演歌剧和对外文化交流活动中,那忙碌而又沉稳干练的身影随即给我带来鲜活的印象。

1979年,剧院与日本艺术家合作,在北京、天津、上海上演了日本作曲家团伊玖磨的歌剧《夕鹤》,由作曲家团伊玖磨亲自指挥,日本还派出了非常有实力的歌唱家。中央歌剧院则派出以女高音歌唱家罗忻祖等,在担任剧中主要角色的同时也跟随日本团队学习,乐团还在北京和天津的演出中担任伴奏。这个改革开放不久后国家之间的文化交流项目,为剧院后来一系列的中外联合制作作了演练。

同年,在复排上演了《白毛女》《刘胡兰》和《阿依古丽》后,再拿出什么剧目上演,成了当时中央歌剧院的焦点问题。有人提出排演《茶花女》,但反对派认为这部剧歌颂的是堕落的交际花,展现的是资产阶级的腐朽生活场景。群众中两派意见激烈交锋、相持不下,“大辩论”的大字报从楼上贴到楼下。最后,刘诗嵘等剧院领导决定,先到首钢演,如果在工人阶级那里通过了,就到城里演。结果当大幕一拉开、恢宏的场景一呈现,原来乱哄哄的首钢大礼堂瞬间变得鸦雀无声,随着剧情的进展,还有人嘘唏不已。歌剧结束后获得了绝不亚于“样板戏”演出的掌声。《茶花女》在工人阶级那里通过了。其后《茶花女》不仅亮相天桥剧场轰动京城,还创造了在天津第一工人文化宫连演29场且场场爆满的传奇纪录。《茶花女》的公演,展示了中央歌剧院演出经典歌剧的专长,也让改革开放后的一代人初识何为世界经典歌剧。其后多年间,经典歌剧的制作和中外艺术交流的好戏连台,并带动了歌剧的创新。随后,剧院又复排了苏联阿塞拜疆作曲家乌·加吉别科夫的轻歌剧《货郎与小姐》,诙谐幽默,雅俗共赏,很受观众尤其是年轻人的欢迎,不久还有外地剧院来京学习搬演。

歌剧《卡门》是1982年中法文化交流协定项目,中央歌剧院组成演出阵容,与法方联合制作法国莱茵歌剧院的版本,用中文演唱,成为《卡门》第25种语言的演出。法方派出指挥家让·皮里松、导演——《卡门》专家勒内·泰拉松和法国文化部声乐督察员雅克琳·布吕梅夫人,以及舞美设计组。中央歌剧院选拔出最优秀的主演阵容,同时,刚刚恢复不久且加入了大量年轻人的乐队也在指挥家郑小瑛老师的训练下迅速达到了令业内称道的演奏状态。大家全力以赴排练,剧院每天早上在公交车站安排大巴接驳,还给大家发麦乳精补充体力(记得主演之一男高音林金元一连唱了三四场,为此还多发了他几袋麦乳精)。在物质生活还不丰富、又没有经济奖励机制的当年,这些措施已是竭尽所能了。这是改革开放后新排出的第一部大型世界经典歌剧,全院上下在艺术上获得了满满的自信心,成为剧院历史上的一个里程碑。法方对演出成果非常满意,前来报道的法国主流媒体一派兴奋的溢美之词。演出的现场录音由法方制作为唱片,荣获法国夏尔·克罗学会“20世纪国际唱片文献大奖”。然而,这样一部经典歌剧也遇到了阻力,原定的首轮12场被减到7场,并且将1月1日的首演变为“半內部”演出。但即使是这样,演出还是轰动了社会,其后又创下一部歌剧在天津“一宫”连演20多场的纪录。此后《卡门》作为剧院的拿手剧目演到了国际舞台,刘诗嵘老师和郑小瑛老师还荣获了法国国家文化与艺术荣誉奖章。

1983年,美国波士顿歌剧院艺术指导、女指挥家萨拉·考德威尔前来指挥上演《茶花女》,她回去后就邀请中央歌剧院的舞美组前往波士顿歌剧院制作“真正中国风格”的服装和道具,上演了《图兰朵》。同年,剧院请来了英国格林德伯恩歌剧节的首席音乐指导马丁·伊塞普和指挥家格罗芙女士,指导剧院乐团和中央音乐学院声歌系毕业生排练莫扎特的《费加罗的婚礼》,刘诗嵘老师认为此举使“大家领略到欧洲古典歌剧排演的真功夫”,知道了什么是莫扎特歌剧的风格。1984年和1986年,剧院两度复排了歌剧《蝴蝶夫人》,还在1986年排演了莱哈尔的轻歌剧《风流寡妇》音乐会版。

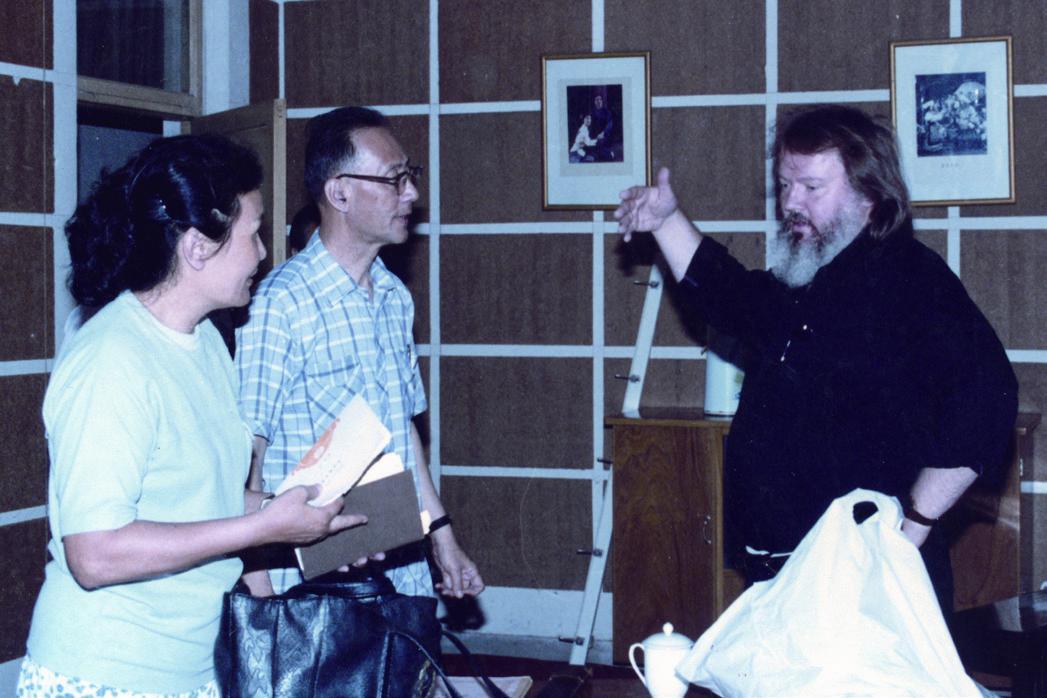

中央歌剧院对于经典歌剧的高度把握,开启了中国歌剧团体走向世界歌剧舞台的序幕。1988年初,剧院携《卡门》和《蝴蝶夫人》两部戏,参加了香港年度艺术节和澳门国际音乐节。在诸多欧美音乐家的节目中,中国歌剧人带来的两部世界经典歌剧大戏震惊了港澳,出色的演绎让港澳同胞们无比自豪,全体艺术家受到华人社团的高规格招待。1988年7月,剧院由刘诗嵘老师领队,携这两部戏应邀参加了芬兰萨沃林纳歌剧节(《卡门》由郑小瑛指挥,《蝴蝶夫人》特邀汤沐海指挥),还在芬兰指挥列夫·塞格斯坦姆的指挥下演出了威尔第的《安魂曲》,乐队还为刚刚获得帕格尼尼大奖的吕思清伴奏了《梁祝》。这一次,中央歌剧院在西方的歌剧舞台上展现了中国音乐家的风采和实力,中国歌剧人以对世界经典歌剧的把握而融入了世界歌剧舞台。1988年中央歌剧院的走出国门,载入了中国歌剧发展的史册。

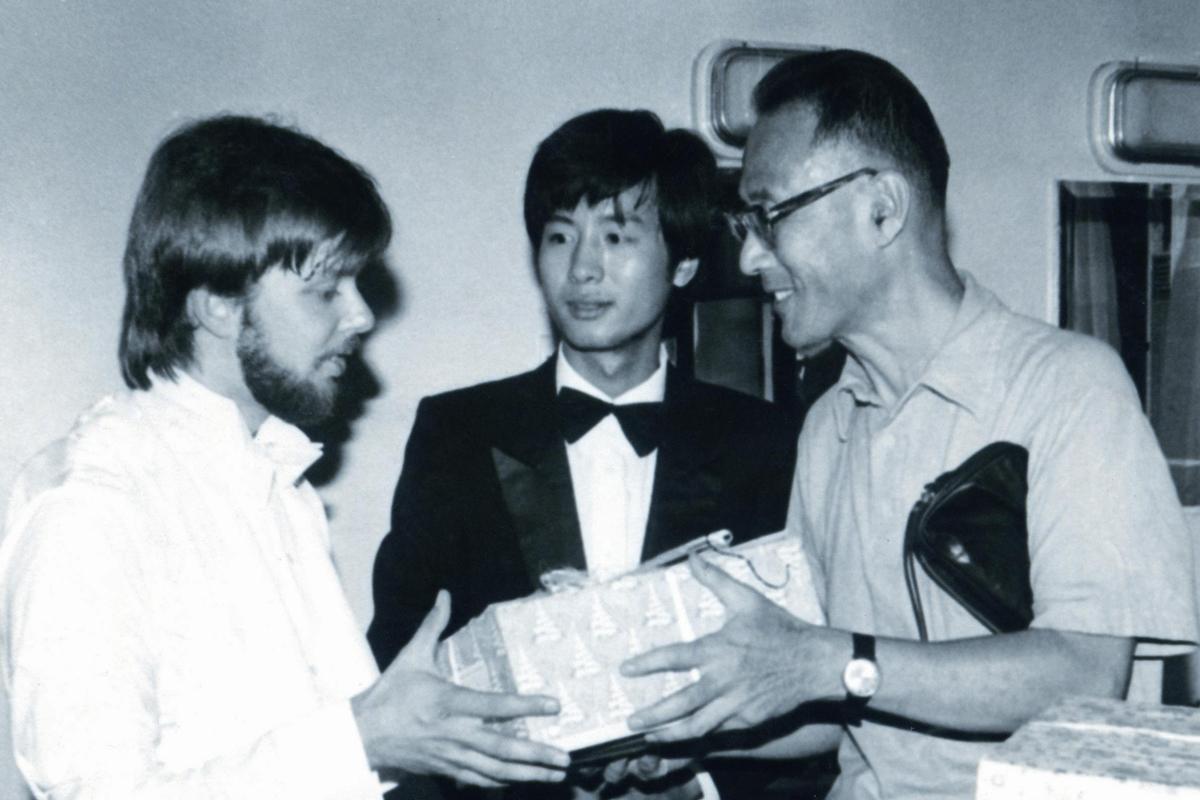

这期间还有两个大事件也值得载入史册。一件是1985年,意大利著名男中音歌唱家贝基来华讲学,并指导中央歌剧院排演了歌剧《丑角》和《贾尼·斯基基》。刘诗嵘老师在这次全国声乐精英云集的活动中展现了很高的组织才能,使大师的讲学顺利进行,也让全国的同行们满载而归。另一件是1986年,帕瓦罗蒂来华演出,中央歌剧院借此机会请帕瓦罗蒂到中央歌剧院交流,并从乐队中派出一支铜管小乐队,在帕瓦罗蒂与热那亚歌剧院访华演出的《波希米亚人》中担任场景中的行进乐队。剧院借此机会让剧院演员现场观摩演出,大家从帕瓦罗蒂的歌声和意大利音乐家们的演出中备受启发。

无论是在这些国际艺术交流还是经典歌剧制作,刘诗嵘老师都发挥了独到的作用。刘诗嵘老师1949年进入剧院,就以流利的外语、广博的音乐知识、开阔的艺术视野在对外交流工作方面长袖善舞。其后在院领导岗位上,适逢改革开放和文化艺术春天的到来,他将全部精力和才华都倾注在艺术生产和剧院建设上。剧院办出了鲜明的艺术特色,从而汇聚了一大批优秀的声乐人才,大家通过剧院中外歌剧的制作得到艺术实践和锤炼,许多人陆续在国内、国际重大声乐比赛上取得骄人的成绩,合唱团也变得实力超群。因此中央歌剧院的制作在业内拥有“美声歌剧”的美誉,中央歌剧院开拓为美声领域的一片沃土,在全国美声领域和歌剧界有口皆碑。

但是,中央歌剧院在这一片沃土之上,始终将歌剧民族化作为自己的终极目的,不仅推出了一系列的世界经典歌剧,更推出了一大批以王世光作曲的《第一百个新娘》(与蔡克翔合作)和《马可·波罗》为代表的民族化的中国原创新歌剧。刘诗嵘老师在主持剧院艺术生产过程中,忠于艺术原则,体现了很高的领导格局。曾经在一个时期内,国内严肃音乐在社会生活中受到了一些冲击和干扰,剧院的艺术发展方针是否需要进行变通来跟个风?针对这种疑虑,刘诗嵘老师在一次全院工作总结大会上说:“中央歌剧院决不赶这样的时髦,咱们也永远赶不上这样的时髦。”掷地有声的一句话赢得全场的热烈掌声。中央歌剧院在这一时期内,既抓住了历史的机遇,又恪守了国家所赋予的对歌剧艺术探索的使命,并取得了国内歌剧旗舰的地位。

学者风范

中国歌剧创新既要借鉴西方经典歌剧,同时又要克服其在中国的文化隔膜和阻力。记得刘诗嵘老师在《卡门》推出前后,做了大量的普及宣传工作,对人物、对剧本、对音乐都进行了分析,对作品的艺术风格和历史地位都给予详尽的论证。刘诗嵘不仅在社会广大群众中全力普及歌剧艺术,还为提高剧院年轻人的艺术修养而殚精竭虑,经常在周末举办歌剧讲座和欣赏会,将剧院资料室保存的珍贵的艺术资料和唱片挑选出来,向大家介绍歌剧的流派和经典剧目。一次介绍莱哈尔的轻歌剧《风流寡妇》,刘诗嵘在讲座预告通知的小黑板上写了两句风趣的打油诗:“风流寡妇不风流,婚姻恋爱竞自由。”刘诗嵘老师对歌剧作品的介绍和普及都持非常严谨的学术态度。一次在剧院排演《蝴蝶夫人》之际,有人想当然地撰文说普契尼在这部剧中用的全部是意大利风格音乐,没有使用日本音调,刘诗嵘立刻撰文给予纠正,并具体指出剧中使用日本音调的地方。

刘诗嵘老师对西方歌剧的研究处于学术前沿,他对中外歌剧的创作手法和业态的走向、发展,都有精深的把握。他毕生都在做扎扎实实的研究,他所有的观点、工作决策都建立在坚实的理论和学术信息基础之上。刘诗嵘老师真正是学富五车,无论是他发表文章也好,发表谈话也好,都只能算是冰山一角,但用现在的流行语来说,又都是“满满的干货”。在我眼中,刘诗嵘老师是歌剧界一位钱锺书式的大师级学者,我在从事乐评和音乐译介过程中,一直以刘诗嵘为楷模和榜样。2009年,我撰写国家社会科学基金艺术学项目《中外声乐艺术形态与我国民族歌剧的发展》,刘诗嵘老师为我开出了20多部英文参考书目,并注有国家图书馆的录入编号,原来这些书都是刘诗嵘从国家图书馆借出来研读过的,我从中感到刘诗嵘的“学术权威”是以如此辛勤耕耘铸就的。这些参考书,对我课题的论点和论证起到了夯实作用。在撰写过程中,我总感到身后有刘诗嵘的目光在关注和鼓励着我,有这样一位歌剧大家的支持,使我信心倍增,同时也督促自己以刘诗嵘老师那样严谨的风格论述。课题完成后,刘诗嵘给予了充分的肯定。

刘诗嵘老师通晓多门外语,文学修养深厚,加之又是音乐科班出身,在剧院1956年制作《茶花女》时,他参照意大利和英文版,将俄语专家苗林的中文译文进行了配词,使得歌词与音乐无缝衔接、融为一体,中文译配后的《茶花女》便于中国老百姓理解和接受,为西洋歌劇在中国的传播普及起到了促进作用。后来刘诗嵘老师又在剧院演出的柴可夫斯基歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》中参加了译配工作。经刘诗嵘老师译配的歌剧还有《夕鹤》《丑角》,以及《驯悍记》(与苗林合作)、《绣花女》(与苗林合作)。在台湾世界文物出版社出版、由吴祖强主编的卷帙浩繁的“歌剧经典”系列剧本中,刘诗嵘老师担任了副主编,并在七八十岁的高龄,亲自翻译了《清教徒》《威廉·退尔》《游吟诗人》等近30部经典歌剧、音乐剧的剧本。

刘诗嵘老师以毕生的精力与心血,怀着中国歌剧人的初心,牢记周恩来总理对中国歌剧事业的殷切期望,努力践行了中国艺术家的崇高使命。刘诗嵘老师荣获了中国音乐金钟奖“终身成就奖”,实至名归。如今,在天堂的刘诗嵘定会一如既往地做歌剧的学问,一如既往地关注中国歌剧事业的发展。而他那永存的著述和精神仍将是我们前进道路上的坐标。