从出版史角度看南宋禅僧语录刊刻之意义

王汝娟

(复旦大学出版社,上海 200433)

语录是南宋禅僧著述中最常见的体裁之一。他们在编集语录时,都采用了如实记录禅师言语的方式,基本看不出润色和修饰的痕迹。无论处于哪个时代,人们口头言说和交流所用的都是白话,因而如此原汁原味编集而成的禅僧语录当然具有很强的白话性。这一点,已为人们所共知。从语言学上来说,它们显然是我们现在了解宋元之际白话情况的很好的材料,这是语言学领域的研究课题,笔者在此不做专门探讨。本文所关心的主要问题是,南宋禅僧语录的白话性,在文学史、文化史上具有怎样的意义?

关于这一问题,之前学界已有若干研究成果,譬如指出禅宗语录的白话性直接为宋儒语录所模仿、对当时诗歌创作的影响、对公文写作的影响,等等[1]。毫无疑问,宋代禅宗语录的白话特质,在中国文学与文化发展的历程中所起的作用是不容忽视的。本文拟从出版史的角度出发,对此问题重新作一粗略审视。

一、南宋禅僧语录之刊刻

中国古代的语录作品,主要包括诸子语录、禅宗语录、儒家语录等数种。钱大昕指出:“佛书初入中国,曰经、曰律、曰论,无所谓语录也。达摩西来,自称‘教外别传,直指心印’。数传以后,其徒日众,而语录兴焉。……释子之语录,始于唐。”[2]禅门语录是早期标榜离经慢教、呵佛骂祖的禅宗发展到一定阶段的产物。唐人编集的以“语录”命名的禅门语录并不多,我们现在所能看到的仅《神会语录》《镇州临济慧照禅师语录》《五家录》《庞居士语录》《善慧大士语录》《赵州和尚语录》等若干种。至北宋,伴随着禅林“不离文字”之风,禅门语录编纂开始逐渐流行,不仅有弟子给自己的老师编语录,也有给唐代禅师隔代编修语录的情形,如《马祖道一禅师语录》《百丈怀海禅师语录》等。南宋时期,语录编纂之风习在禅僧中极为盛行,可以说是达到了空前的高潮。通过相关的序跋、题记、书志目录、他人记述等信息,以下这些基本可以判定为刊刻于南宋或宋元之交。

大慧宗杲:《大慧语录》《大慧普觉禅师语录》《普觉宗杲禅师语录》《大慧广录》《大慧法语》

佛照德光:《佛照禅师语录》

无用净全:《无用净全禅师语录》

西山亮:《西山亮禅师语录》

少林妙崧:《佛行少林崧禅师语录》

退谷义云:《七会录》

率庵梵琮:《率庵梵琮禅师语录》

北磵居简:《北磵居简禅师语录》

笑翁妙堪:《笑翁和尚语录》

大川普济:《大川普济禅师语录》

偃溪广闻:《偃溪广闻禅师语录》

淮海原肇:《淮海原肇禅师语录》

介石智朋:《介石智朋禅师语录》

物初大观:《物初大观禅师语录》

无文道燦:《无文道燦禅师语录》

元叟行端:《元叟行端禅师语录》

虎丘绍隆:《虎丘绍隆禅师语录》

应庵昙华:《应庵昙华禅师语录》

密庵咸杰:《密庵咸杰禅师语录》《密庵语录》《密庵禅师语录》

松源崇岳:《松源崇岳禅师语录》

破庵祖先:《破庵祖先禅师语录》

曹源道生:《曹源道生禅师语录》

运庵普岩:《运庵普岩禅师语录》

无明慧性:《无明慧性禅师语录》

天目文礼:《天目禅师语录》

痴绝道冲:《痴绝道冲禅师语录》

石田法薰:《石田法薰禅师语录》

无准师范:《无准师范禅师语录》

虚堂智愚:《虚堂和尚语录》

横川如珙:《横川和尚语录》

石溪心月:《石溪和尚语录》《石溪心月禅师杂录》

虚舟普度:《虚舟普度禅师语录》

西岩了惠:《西岩了惠禅师语录》

断桥妙伦:《断桥妙伦禅师语录》

环溪惟一:《环溪惟一禅师语录》

绝岸可湘:《绝岸可湘禅师语录》

剑关子益:《剑关子益禅师语录》

兀庵普宁:《兀庵普宁禅师语录》

雪岩祖钦:《雪岩祖钦禅师语录》

希叟绍昙:《希叟绍昙禅师语录》《希叟绍昙禅师广录》

龙源介清:《龙源介清禅师语录》

云谷怀庆:《云谷和尚语录》

月磵文明:《月磵禅师语录》

高峰原妙:《高峰原妙禅师语录》《高峰和尚禅要》

二、“白话出版”的第一次浪潮

自先秦“语录”这种书写体制产生之初,它就始终保持着权威性、典范性。只有在思想上具有权威地位的人,他的言语才值得被记录下来,并作为典范在一定的群体中流传,起到教化作用。显然,语录是相当神圣的。由此我们也就不难理解,产生于禅宗语录之前的诸子语录为何都要以规范、典雅的书面语言(文言)去记录书写。禅宗语录的出现,大胆挑战了这一传统规则。它们采用口语(白话)记录宗师说法言语,基本保留了口语的原貌。禅师语录当然并非南宋禅僧的新创,唐代就早已出现,但南宋编纂刊行的禅僧语录数量之多,是唐五代以及北宋任何一个朝代都难以企及的。

南宋禅僧的传道说法为何选择用“白话”来记录?首先当然和禅宗“不立文字”的思想传统有一定的联系。若是记录者对禅师的说法语言加以雕琢修饰、以文质彬彬的文言形于笔墨,则不免有执着于“文字”的嫌疑,就如师明为《古尊宿语录》所作序中所说的:“譬若上林春色,在一两花,岂待烂窥红紫,然后知韶光之浩荡也。既知春矣,唤此录作立文字也得,不立文字也得,总不干事。”[3]第二是禅僧的说法,并不是以高深抽象的语句来阐释佛理,而常常是通过生活化、形象化的譬喻、模拟等途径来开悟众生,“俗”的特征非常明显,诚如善珍为南宋禅僧云谷怀庆语录作的跋文所云:“南堂说法,或诵贯休山居诗,或歌柳耆卿词,谓之不是禅可乎?近世尚奇怪生矫,苟见处不逮古人,如优场演史,谈刘项相似事,便体之者忘倦,其奚非真史也。”[4]可以想象,若以文言来记录,那么这种言辞间的形象和生动将会大打折扣。第三,我们今天读这些僧人的语录,可以发现当时聆听他们说法、向他们问答请益的,既有僧人,也有士大夫,还有妇女、普通民众等,那么语录刊刻出来后,读者层里面肯定也会包括妇女和普通民众等文化水平不高者。考虑到刊刻后的读者层因素,它们也更适于用白话来记录。

杨绳信《中国版刻综录》之第一章《宋元版刻》中,列举了宋代以前及宋元时期的刻本[5]。若从“四部”的角度来看,这些刻本以经、史、集三部为最多。毋庸赘言,经、史是儒家话语体系中具有权威性的著述,它们理所当然由文言来写作;集部刻本,则以士大夫诗文集为主,它们也基本是用文言写成。子部刻本中佛教大藏占了绝大多数,佛藏主要包括佛经、经论与注疏、僧史与灯录、语录等数种,前三者的写作语言同样多是文言。正如前文所述,南宋刊刻的禅僧语录之数量远远超过了唐五代及北宋的禅僧语录,因此南宋禅僧语录成为宋元刻本的重要一类。但学界以往对出版与文学的关系研究,关注的一般只是诗文别集和总集,并未将禅僧语录纳入视野。日本学者内山精也先生《庙堂与江湖——宋代诗学的空间》第九章“宋诗能否称为‘近世’文学”在讨论“白话文体的社会地位提高”这个问题时,曾简单提到宋代禅宗语录的出版在此过程中所起的作用[6],可惜语焉未详。因此我们有必要对此问题做一审视。由于它们是以白话记载,所以可以说,南宋禅僧语录的刊刻形成了中国出版史上第一次“白话出版”的浪潮。至此我们不免会疑惑:这股浪潮具有怎样的文化史及文学史意义?要回答这一问题,我们有必要考虑语言与使用者的关系。大木康先生在《庶民文化》一文中,将中国的语言、文学及其所属社会阶层表示为图1[7]。

图1

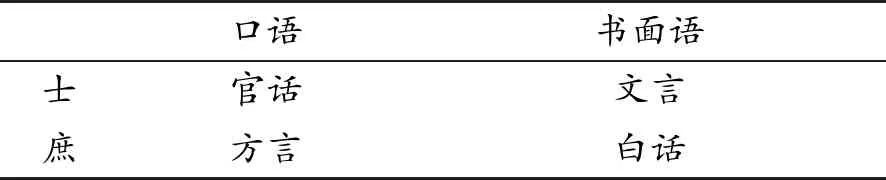

若我们根据该文的论点将这幅图进一步简化,则可归纳出表1。

表1

口语书面语士官话文言庶方言白话

图1很清楚地说明,白话在一定程度上可以说是庶民世界的书写语言。大量的禅僧语录这种白话著作的公开出版,使白话从一般的书写语言升级为一种极为重要的出版语言,也即意味着庶民世界的价值首次被发现和认可。在此笔者当然并非把僧人的身份简单地看作“庶民”,强调的重点乃在于“庶民价值”。毫无疑问,这在很大程度上得益于南宋发达的出版业,尤其是日益繁荣的私刻行业。

“白话文学”并非肇端于南宋,从汉代民歌开始,它的生命便一直都在延续。然而只有到了宋代,甚至基本可以说是南宋禅僧的语录开始,它才大规模地以印刷物的形式源源不断出现。胡适曾在《白话文学史》中总结白话语录的作用:

白话语录的大功用有两层:一是使白话成为写定的文字,一是写定时把从前种种写不出来的字都渐渐的有了公认的假借字了。[8]

在贵族时代,文化的传播主要依靠贵族沙龙;在手抄本时代,文化的传播主要依靠钞本。这些传播都是局部的、缓慢的。随着印刷术的兴起,个人出版著作成为可能,文化传播变得广泛和迅捷。实际上,南宋《朱子语类》等儒家语录之白话特质乃是沿袭了禅宗语录。关于这一点,前人已有诸多论证,笔者在此不再赘述。因此胡适所总结的“白话语录的大功用”,更确切地说当为“南宋禅宗语录的大功用”。“使白话成为写定的文字”,即以白话来“立言”,于是成就神圣的“不朽”事业便不再是士大夫阶层的专利;使从前写不出来的文字有公认的假借字,换言之即“只要能说的就能写”,意味着方言、俗语、俚语等庶民世界的语言取得了稳定的地位,这在手抄本的时代是难以想象的,唯有在印刷业高度发展的社会环境中才能得以实现。从另一方面来说,借助于刊刻出版,禅门语录得以向更广阔的社会阶层中传播和普及,这意味着普通民众有更多的机会接触和亲近以往基本是士大夫之生活雅趣的“禅”。可以说,在中国历史上这第一次“白话出版”的浪潮中,闪耀得最为显眼的是庶民世界的价值。

王水照先生在《南宋文学的时代特点和历史定位》中指出了南宋时代文化的下移趋势,即“文学成就的高度渐次低落,但其密度和广度却大幅度上升”,得出这一论点主要是着眼于创作者的身份(士大夫/非士大夫):“江西诗派的中后期作家、‘四灵’和江湖诗人群等,均属‘民间写作’的范畴。”[9]创作者身份的扩大固然是考察“文化下移”的一扇很好的窗口,而书写语言乃至出版语言的变化也是不容忽视的一个方面。王水照先生揭橥的“民间写作”者的创作,乃以诗歌这种传统的雅文学(文言)为主;若我们将视线延伸到禅僧语录(白话)上,那么或许“文化下移”的趋势呈现得更为显著。

三、从南宋禅僧语录的刊刻到江湖诗人作品的编刊

谈到宋代出版史,乃至整个中国出版史,陈起应该是大家都不会绕过和忽视的一个人。他未能考中进士,于是在家乡杭州开肆鬻书以为营生;又搜集整理江湖诗人的诗作,先后编为《江湖小集》《江湖后集》《江湖续集》刊刻出版。《江湖后集跋》云:“宋人陈起,在宝庆、绍定间以书贾能诗,与士夫抗颜列席,名满朝野。篇什转赠,随时标列名目,付雕即成,远近传播。”[10]可见他刊刻的这些书籍在当时流传甚广。

学界以往对南宋江湖诗派的研究,在探讨其存在的意义时,多总结为他们标志着文学创作群体的下移和扩大、共同使用“晚唐体”这种诗体、对日本诗坛产生了一定影响,等等。无论如何,这些影响的产生,最直接的前提和基础是陈起《江湖集》的刊刻出版,否则以这百余中小诗人每一个个体的社会地位、创作水平,很少有机会为人所关注和熟知。可以说,陈起《江湖集》的编刊是使他们由单独的“个体”成为一个“群体”而存在并产生影响的决定性条件。

作为一个私人刻书家,营利显然是陈起出版书籍时必须考虑的一大重要因素。他之所以编刊《江湖集》,必然是在编刊之前,就已经比较自信地预料到它会拥有相当数量的购买阅读者,从而给自己带来不错的经济收益,而实际情况也正如他所预料。换言之,当时的社会人士对于江湖诗人的作品有着比较强烈的阅读欲望。虽然没有直接的证据,但笔者猜测这与南宋百余年间一直持续的禅僧语录之刊刻所掀起的“白话出版”浪潮不无关联。正是由于大量的“白话出版”,昔日难登大雅之堂的白话升级为一种重要的出版语言,白话所代表的庶民世界的价值也随之为人们所发觉和认可。想必陈起在当时已然敏锐地察觉到了这一思想动向,确信以处于社会下层的布衣为主的江湖诗人及其诗作,会吸引人们的视线。况且反过来说,南宋时期的出版中心,有杭州、福建、成都等,然而《江湖集》恰恰是出自杭州陈起的书肆,其他地区的私人刻书家并没有编刻出与之类似的中下层文人的作品丛书。此外,南宋的不少小说家之书,如《述异记》《大唐三藏取经诗话》《曲洧旧闻》等也都是在杭州地区的坊肆出版,仅尹氏书铺就出过十种小说家书。这与这些禅僧所在的寺院位于杭州及其周边地带或许有一定关系。

总而言之,南宋禅僧白话语录的刊刻出版,在文学史和文化史上有着浓重的“近世”味道。虽然之后明清时代层出不穷的白话小说、歌谣、笑话等白话文学并非自南宋禅僧的白话语录这一线发展而来,但白话变成重要的出版语言,至少使得“庶民”价值得以显扬,为后世通俗文学的繁荣做了思想上的重要铺垫。