鲁迅语象中的构图及其运用

张乃午

(长沙学院 影视艺术与文化传播学院,湖南 长沙 410022)

在我国历代画论中,涉及构图的论述颇多,顾恺之称为“置阵布势”,谢赫称为“经营位置”,张彦远称为“画之总要”。要言之,构图是画面的结构形式,即创作主体从客观世界中截取某一部分,将某些元素创造性地组合在一起。构图对画家来说是视觉画面的审美效果,对作家来说则是语言结构的呈现形式。

鲁迅语象(1)“语象”是语义学的术语,英美“新批评”学派理论家维姆萨特首先将其移植到文学理论中,用来指称文学语言本身呈现出来的形象,“语象”揭示的是文学自身的视觉性。笔者使用该术语,主要侧重于关注文学语言形成的心理的、想象的图像,包括色彩、笔调、构图等方面。的构图是其语言结构的视觉化呈现形式,是文学语象和图像的“统觉共享”(2)“统觉”取自康德所赋予的意义,特指将知觉、想象和概念进行综合统一的主体意识,从而使杂乱的感性经验得以认识成为可能。本文将“统觉”概念运用到语象和图像层面,主要为了探讨语象和图像的“统觉共享”,即文学语象和艺术图像的相互唤起。参见赵宪章《文学和图像关系研究中的若干问题》,《江海学刊》2010年第1期。。鲁迅语象的构图主要表现出抽象、写意、跳跃等特点。本文通过对鲁迅作品中构图种类和运用方式的分析,试图解读鲁迅语象和图像之间在结构布局方面的相似性及其在视觉化效果方面的异质同构。

一、鲁迅语象的构图种类

从内容上来看,鲁迅语象的构图种类丰富而复杂,其构图种类涉及人物、物象、场景等多种视觉元素。另外,鲁迅通常选择一些反常化语象作为呈现方式,如“铁屋子”“黑色人”等,其构图诡异老辣,令人叫绝。具体来说,鲁迅作品中有以下几种构图特别值得关注:

(一)幽暗式构图

幽暗式构图是鲁迅作品中的一种尝试,集中体现为黑暗的书写方式。学者夏济安曾评价鲁迅作品中的黑暗面,指出鲁迅的作品“充满着强烈感情的形象以奇形怪状的线条在黑暗的闪光中或静止或流动”[1]。具体来看,在鲁迅的作品中,很多空间都是极为幽暗的存在。

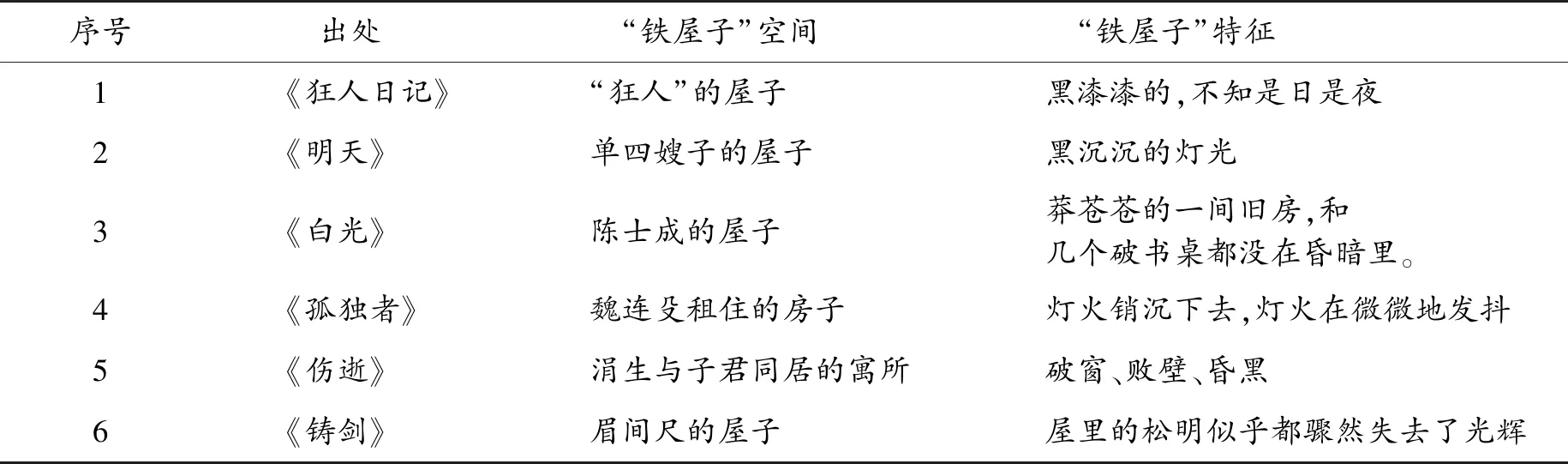

在鲁迅的文学书写中,“铁屋子”[2]是被常被提及的典型空间,最早见于鲁迅的《呐喊·自序》,鲁迅描摹了一间没有窗户、令人气闷的铁屋子。这一极具隐喻性质的“铁屋子”,在形态上的表现是黑漆漆的,令人压抑的。鲁迅借此书写出自己的文学意图:极少数的人发出铁屋中的呐喊,从而引起疗救之意。这一形象性的空间书写和鲁迅的黑暗体验非常契合,并在鲁迅的文学世界里衍生出与之相关的“铁屋子”语象空间。笔者对鲁迅作品中的“铁屋子”空间进行了统计(表1):

表1 鲁迅语象中的“铁屋子”空间

序号 出处 “铁屋子”空间 “铁屋子”特征1 《狂人日记》 “狂人”的屋子 黑漆漆的,不知是日是夜2 《明天》 单四嫂子的屋子 黑沉沉的灯光3 《白光》 陈士成的屋子 莽苍苍的一间旧房,和 几个破书桌都没在昏暗里。4 《孤独者》 魏连殳租住的房子 灯火销沉下去,灯火在微微地发抖5 《伤逝》 涓生与子君同居的寓所 破窗、败壁、昏黑6 《铸剑》 眉间尺的屋子 屋里的松明似乎都骤然失去了光辉

由表1统计可知,鲁迅笔下的“铁屋子”包括房屋、寓所等变体。鲁迅在描述这些幽暗空间时,极力用黑色涂抹,表现出一种幽闭感和窒息感。有研究者指出,鲁迅关于铁屋子的描写是在“复活童年的图像记忆,尤其是童年居住环境的图像记忆”[3]。鲁迅童年居住房屋的暗色无处不在,居住空间是一个“纵深型建筑群”——整个屋子(大门、匾额等)都是以黑漆为主,光线非常黯淡,屋子和屋子由天井相连,面积狭窄。从心理分析来看,鲁迅营造的“铁屋子”空间与其童年的居住空间有着某种联系,正是基于童年空间的视觉记忆,特别是空间的禁闭感,使得鲁迅试图用黑色构图建立起与童年感官的联系。

分析《野草》的构图就会发现,鲁迅营造的各种空间里,无一例外地显示出幽暗构图的底色。如《野草》中涉及到“黑夜”背景的达到了14篇之多,其中有“空虚中的暗夜”(《希望》)、“昏沉的夜”(《好的故事》)、“夜色跟在他后面”(《过客》);另外,连续7篇直接以“我梦见”开头的作品显然也是在夜间。《野草》中的“黑暗”语象,如“黑的夜”“黑的人”“黑暗的闸门”“梦黑如墨”等在作品中高频度地出现。据统计,《影的告别》中出现“黑暗”一词达12次,《希望》中出现“暗夜”一词达9次。由此可见,《野草》确实反映出鲁迅对黑暗书写的偏爱,从《野草》的整体构图方式看,近似于黑色反复涂抹而成。

鲁迅文学作品中表现出独特的黑暗构图方式,更为重要的是,鲁迅把启蒙意识和生命体验融入其中,形成一幅幅不可思议的视觉画面。鲁迅试图用黑色构图建立感官与思想间的联系。黑色给人的感觉是萧条、肃杀,鲁迅作品中的黑色构图很大程度上灌注着鲁迅关于孤独、复仇、死亡的复杂生命体验,从“夜”“铁屋子”等空间中,仿佛可以建构这一幅画面:鲁迅正在凝视着世界的黑暗,正如鲁迅自己所论述的:“自在暗中,看一切暗。”[4]

(二)漩涡式构图

鲁迅的作品中还表现出自由恣肆的漩涡式构图,具有极强的视觉表现力。在鲁迅的很多作品中,不管是物象描摹还是场景构筑,都显现出这种构图之美,特别是在《野草》《故事新编》中,鲁迅大量运用漩涡式构图,尽显自由恣肆的视觉感。

例如,鲁迅在《秋夜》中描绘的一幅直刺天空的“枣树图”,通过一连串拟人化的描摹,交织成一种梦境式的构图,如果把它画出来,让人不禁联想到梵高的画作。梵高的画是热情、亢奋的自然情形,是表达自我的世界。板垣鹰穗评价梵高的画作是:“起伏、交错、燃烧。白日的光使万物亢奋而辉煌,树木喘息着,大地战栗着。……他的绘画,是已经超过了造形底的东西的世界,而表现着隐藏在那深处的深的‘力’。”[5]鲁迅《秋夜》中的“枣树图”恰似梵高的绘画表现方式,那“直刺向天空的枣树”充分表现自我,恰如一个反抗者,反抗这“奇怪而高的天空”,“使月亮窘得发白”。可以看出,鲁迅的“枣树图”和梵高画作《星夜》有着惊人的相似之处。梵高《星夜》描绘的景物顺着画笔在跳动,涌起阵阵漩涡。观者似乎可以看到天空、星星和云朵在旋转,黑色的树木在发狂,形成一种强烈的张力,这力量在旋转,在呐喊,漩涡式的构图化为有意味的形式,使图像有了自由激荡的生命。从这幅画中能够强烈感受到梵高的生命体悟,梵高为了表达心中的激情,使笔触成为自由恣肆的漩涡。鲁迅的构图又何尝不是如此?在《秋夜》里,鲁迅使用的语象包括:树、星空、月,树的形状也是直刺天空,充满着生命的气息,枣树和星空的对峙让气氛变得紧张,月亮也因此窘得发白。鲁迅笔下的枣树表现出一种冲出束缚的力,于是天地之色为之一变,这样的形态同样是自我抒情式的表达。

梵高的绘画中旋转的天空、扭曲的线条,显现出创作者复杂的思绪;在鲁迅的构图中,同样可以发现扭曲和旋转着的线条。如《补天》中的一段关于女娲补天的情景,就显现出这种特点:补天的场景中出现无数直冲向上火焰的舌头,火柱在“旋转着发吼”[6],形成了一个巨大的漩涡,显示出自由恣肆之感。再来看《雪》中对“旋转而且升腾”[7]雪景的描写,从构图上来看,同样是呈现一种漩涡式的升腾之象。鲁迅把雪的形态书写得极为奔放自由,这些“漩涡”正是鲁迅奔涌颤抖的激情,这些自由恣肆、扭曲旋转的构图昭示出一种在绝境当中灿烂的视觉美感,从而表达了鲁迅对生命的礼赞。

(三)写意式构图

鲁迅的写意式构图充满诗情画意,具有极强的田园牧歌味。在技巧上,鲁迅多采用片段定格诗意瞬间,颇似中国的写意画,使其小说呈现一种诗意之美。在这样的画面里,故事退居次席,诗性成为核心要素,从而形成一种画境。

从鲁迅的作品中可以看出,鲁迅好像一位善用写意的画家,在他的笔下经常出现写意式的构图。如《好的故事》创造了一幅“写意山水画”,在这幅画里,鲁迅把生活中常见的许多物象并置在一起,从绘画形式看,这段风景画很有西方印象主义画派的影子。它的构图从自然山水中而来,船、茅屋、花草、鸡、狗、天、云、村女等十几种形象并置在一起,构成了一幅江南水乡风情画。如果把这幅画和马致远《天净沙·秋思》进行比较,就会发现两者有着异曲同工之妙。《好的故事》的意境与古代传统山水意境何其相似。如果继续寻找鲁迅的山水描摹,在《故乡》《社戏》中同样可以找到相似的方式,《故乡》和《社戏》构成的意境都是水性的,浙东的水气和人性的水气共同构成生命原初的自在图景。也正是基于水乡的描摹,让读者体味到极为写意的故乡田园牧歌风味,这是一幅展现生命色彩和美好童真之梦的图画。

写意式的构图讲究的是诗意的空白,即客观景物显现的象外之象。鲁迅用诸多物象的并置,构筑了一幅幅山水写意画和故乡牧歌图,这其中的韵味是鲁迅关于故乡场景的独特理解,试图突破静物图像的一般显现之态,把情感倾注其中,寻求象外之余韵。对观者而言,一幅幅生动的画面以其感性的形象激发着自己的想象,于是,那些不可言说之水乡精神,通过写意式的构图,在心灵的感性交流中成了可以把握的对象。

二、鲁迅语象的构图技巧

从形式上看,构图的运用不外乎两个方面:一是关注整体和局部的呼应,使画面和谐统一;二是关注画面结构的主次,叙事照应,有藏有露。鲁迅的构图技巧很大程度上是在遵循绘画技巧的基础上进行的图像性尝试,具体来说,有以下几种技巧值得关注:

(一)扭曲与变形:表现主义的追寻

表现主义是鲁迅密切关注的一种文艺思潮(3)表现主义是20世纪初期流行于德国、法国、奥地利、俄国和北欧的现代艺术流派。在形式上,它并不全然客观地再现现实,而是通过对现实的变形和改造表达主观情感。表现主义最初是后期印象派的造型美术,后来发展至文学、音乐、电影等领域中。鲁迅极为关注表现主义的艺术观,曾翻译过表现主义的相关论著《壁下译丛》,由上海北新书局出版。,它影响着鲁迅的创作,并直接体现在鲁迅语象的构图中,具体表现为:扭曲与变形。20世纪20年代,鲁迅大量接触了表现主义文艺思潮,曾翻译过一批表现主义的著作和文章,包括厨川白村的《苦闷的象征》《出了象牙塔之后》、片山孤村的《表现主义》、岛武郎的《关于艺术的感想》、山岸光宣的《表现主义的诸相》等;同时,鲁迅还编印了珂勒惠支的版画选集。鲁迅对这些论著的关注,表明了他对表现主义的追寻。

在接触表现主义的同时,鲁迅的文学创作也发生了微妙的变化。表现主义一派的画家,在气质上有着鲁迅特别喜欢的视觉元素,如前文提到的“幽暗式”构图方式,“铁屋子”“黑色人”等诡异老辣构图都融入了鲁迅的表现主义之思。再如鲁迅创造的“漩涡式”构图,《野草》中“直刺着天空的枣树”,印证了梵高表现主义的某些余绪。这些构图方式随着主观情感而动,正如片山孤村在《表现主义》一文中所言:“表现派的作品是爆发底,突进底,锐角底,畸形底,而给人以不调和之感者。”[8]《野草》中的“铁屋子”空间、“秋夜枣树图”何尝不是如此,那些表现主义的扭曲与变形方式,正是鲁迅复杂思绪的视觉表现。鲁迅充分吸收了表现主义的艺术手法,并通过构图的变形和改造,创造出极致的“间离效果”。

当代的艺术家们颇为关注的鲁迅作品中的表现主义思绪,通过绘画的方式呈现出鲁迅作品的“漩涡”构图之思。这一接受过程,也可以视其为鲁迅表现主义追寻的一个注脚。如画家裘沙、王伟君创作的《鲁迅之世界》,用夸张和变形的笔调勾勒鲁迅笔下的人物和场景,颇有表现主义的特点。画家试图捕捉乡民、知识者、乡绅、恶棍等形象的神韵,人物的夸张和变形在画面中纷至沓来。再如裘沙、王伟君创作的《狂

图1 裘沙、王伟君绘制的《狂人日记》

图2 裘沙、王伟君绘制的《祝福》

人日记》(图1)中的狂人,背后是一系列可怕的吃人意象,有变化的夜、黑色的狗以及作惊恐状的群众,画家采取对客观形态的夸张、变形处理,用以捕捉狂人精神世界的混沌。再如《祝福》(图2)中对祥林嫂绝望神态的描摹,画家以表现式的笔法创作出来, 观者从这幅画可以直观感受到软刀子杀人的残酷。在这里,鲁迅作品启蒙之思被画家重新唤起,这是鲁迅式的,也是表现主义的。

(二)全景与折枝:文学“写生”的尝试

“全景与折枝”是文学“写生”的一种方式,集中关注画面中的“远”和“近”。有学者从鲁迅与中国传统文人画关系的角度,专门探讨鲁迅小说的“全景与折枝”画面构图方式[9]。这种构图方式的探讨可以追溯到丰子恺关于文学与绘画关系的探讨。 丰子恺以“文学的写生”[10]为题,对文学的远近法描写进行了具体探讨,这其中就涉及文学的构图方式。 丰子恺指出,在远近法的运用中, 物体的大小形状和实际完全不同,大的东西有时候小,高的东西有时候很低。如,在透视形象中,桥比船小,塔比桅细,山比帆低。具体来说,根据透视原则,凡是在视线上的景物,距离越远,其在画面的位置越低,如孟浩然描写的“野旷天低树,江清月近人”。反过来说,凡在视线之下的景物,距离越远,其在画面的位置越高,如李白描写的“黄河之水天上来”。由此可知,诗歌中的景物凡是涉及到远近法的,和实际的景物大小高低完全不同。

鲁迅的构图方式有许多类似“远近法”的尝试。具体而言,鲁迅的构图方式多取远景,这便使得鲁迅描摹自然景观之时又采取一种静观远望的姿态。静观远望,是审视自然山水的基本态度。远景的无限性能够呈现丰富的象外之象、境外之景。从这个角度看鲁迅语象中的构图,便可以获得新的认识。如小说《社戏》中的描写:“最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了。”[11]此处的“灯火描写”[12]曾引发学者的关注和讨论,这“远远的看”所引发的视觉震撼,作为少年时代一次深刻的审美经验,永恒地留在了作者的记忆中。远景的意义不仅在于其具有悠远含蓄之美,还在于人对远景的“远”的审视过程中,能够获得形而上层面的超脱。进一步来看,远景的“远”,是山水自然形质的延伸扩展,片景孤境织成一内在自足的境界,俯仰自得,游目骋怀。

同时,鲁迅的构图还常常采取“折枝”的方式,以小见大,以局部见整体,以背景之虚衬意境之实。这种构图方式追求以少胜多,以有限胜无限,强调计白当黑。鲁迅的这种说法足见出其对“折枝”方式的重视。如《社戏》中的江南水乡风景画,《风波》中临河土场的剪影,《故乡》中海边夜晚神异的图画,《在酒楼上》中废园里老梅和山茶傲霜斗雪的图景,鲁迅都运用了“折枝”的方式,简洁而恰到好处,以精简的笔墨发挥了自然景物最大的功用。

归根结底,“一切景语皆情语”,文学的“写生”从根本上还是要回到情感层面进行有情化地描写。宗白华先生把意境的特点归结为“道、舞、空白”,把艺术看作气韵生动的生命体。鲁迅文学的“写生”不仅为其小说创造了画境,也体现了他的生命感悟。鲁迅小说多取“全景”与“折枝”方式,营造出闲静的画境氛围,这和宗白华先生所阐述的意境有诸多相通之处。鲁迅通过写意式的描摹和空白式的构图,完成了关于生命感悟中形而上层面的思考。

(三)拼接与跳跃:“画薄式”结构的巧用

“画薄式”结构也可以称为“组画”式结构,在这种构图中,“作者的立意往往不在讲述故事,刻画性格,而是着眼于自然风景描绘,构成画面,创造画境”[13]。因此,文学叙述强调的是画面的构筑,作者情绪的律动隐藏于画面背后,有时甚至难以捕捉,呈现在读者面前的只是一个个片段式的画面。鲁迅的文学世界为读者展示出一系列空间画面:鲁镇、未庄、咸亨酒店、S城、茶馆、临河土场、酒楼等等,这些空间都是现代中国社会的缩影。如果把鲁迅小说连在一起阅读,就好像在看一幅“民国版的清明上河图”。

鲁迅构图的拼接和跳跃,最典型的是《示众》,可以说这篇小说就是一幅活生生的民国街景图。《示众》全篇几乎没有故事情节,整个小说可以分成以下几幅画面:

画面一:作为首善之区的北京,西城,一条马路。

火焰焰的太阳。

许多狗都拖出舌头来。

树上的乌老鸦张着嘴喘气。

脚步声,车夫默默地前奔。

十一二岁的胖孩子叫卖包子。

由表1可知,量表的KMO取样适当度为0.686,根据学者Kaiser的观点,KMO值在0.9以上为极适合进行因子分析;0.8—0.9为适合进行因子分析;0.7—0.8尚可进行因子分析;0.6—0.7勉强可进行因子分析;0.6以下则为不适合进行因子分析的数值[4]146-155,[5]102-105.本量表KMO的取样适合度为0.686,巴特莱特球形检验的值为106.981,自由度为21,显著性水平为0.000达到非常显著性水平,以上说明样本勉强适合进行因子分析.

画面二:马路的那一边。

一个面黄肌瘦的巡警,用绳子拴着一个穿蓝布大衫上罩白背心的犯人。

画面三:看客依次出场。

按出场顺序依次为:秃头老头子、红鼻子胖大汉、抱孩子的老妈子、戴雪白小布帽的小学生、工人似的粗人、挟洋伞的长子、瘦子、猫脸人、胖人、戴硬草帽的学生模样的人、椭圆脸型的人。

画面四:马路对面恢复平静。

有几只狗伸出了舌头喘气。

胖孩子歪着头,拖长声音,瞌睡地叫卖包子。

从以上画面可以看出,《示众》整篇小说可以转化为一幅幅街景,是鲁迅自觉吸收画薄式结构的一次尝试,给人印象最深的是强烈的画面感。具体来看,画面一类似于特写镜头,描写酷热的夏天景象,隐喻人们生活的沉闷,百无聊赖;画面二中被看者出场,一条绳子把巡警和白背心联系在一起;画面三中众多看客出场,各种看客展现出观看之态;画面四中街道恢复平静,人们继续百无聊赖地生活。这些画面与“手卷”绘画颇为相似:“手卷”以连续的画面展示故事,每个故事片段依次展开;手卷形式的画卷为观者展现了故事的发生与发展,呈现出动态的叙事态势。手卷的叙事机制是用文学叙事的时间性来展现故事,从而让图像叙事呈现出空间的时间化。手卷画需要从右至左有顺序地观看,这和古人的阅读顺序完全一致。从这一意义上说,手卷的观看也是在重复画家的图绘过程。如果把《示众》当成一幅手卷画,画面可以被处理成一幅幅拼接的场景,展现出民生百态。

三、结语

从鲁迅语象的构图方式重新解读鲁迅作品,不难发现:鲁迅开创性地将简练抽象、水墨写意、画薄式的构图方式结合在一起;鲁迅作品中的多种构图方式并非总是处于互相支持的兼容关系之中,而是有时处于互相抵牾的悖论性关系之中。进一步说,鲁迅一面选取了简练抽象的构图方式,一面又流连于水墨写意式的构图,从而形成一种悖论性关系。三种构图方式并置又互相矛盾地存在于其作品内部,进而构成了鲁迅作品图像性表达方式的丰富性、复杂性和矛盾性。