从人声的缘身性本质探寻音乐美的本源

文◎薛艺兵

一、探寻音乐美之本源的路径

本文关于音乐美之本源的讨论,笔者几乎是站在体质人类学的立场,来讨论这个原本属于哲学范畴的音乐美学话题。那么,为什么不遵守学科界限规则,用哲学思维和音乐美学惯常的话语去讨论音乐美的本源呢?这是因为,那位在奥地利出生的英国哲学怪才维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein),早在近半个世纪前,就已经用他那极其朴素的语言分析方法,通过把他认为“不可言说”的“美”这个“超级大词”(super word),还原成一个普通的感叹词或形容词的办法—不仅把“美”这个被传统哲学、美学树立起来的神圣概念,请下了学术殿堂;把美学研究从以往那种仅从抽象的意识、精神方面,用纯哲学思辨方法研究美的理论困境中解救了出来;还彻底否定了美的本质的存在,从而抽掉了支撑美学理论大厦的基石,否定了美学存在的价值。

笔者认为,即便是维特根斯坦否定了美的本质的存在,他却没有解释为什么相同或相似的审美对象会普遍引发人们相同或相似的审美感受这种普同现象。在笔者看来,即便不存在美的本质,但也存在美的本源。本文所谓的“美的本源”,是指人类生物进化过程中最先造就美感的原初现象,人所造就的这种原初的美感就像生物体内的基因一样,在人类进化过程中不断得以呈现,并受文明和文化洗染而不断得以发展,那个原初的造美过程和对美的感知方式,就是我们所说的美的本源。之所以不说“美的本质”而谈“美的本源”,是因为本文所要研究的主要是“美”的缘起现象,而非本质特性。

但是,假如我们听了维特根斯坦的规劝,不去遵循传统美学的抽象思辨方法,又如何能寻找到音乐美的这个本源呢?所幸的是,早于维特根斯坦分析哲学的现象学哲学,早就有了解决哲学上、美学上这类老问题的新思路、新方法。

近百年来,对西方哲学产生了深刻影响的现象学(Phenomenology),是一个有着复杂思想体系的哲学流派,或者也可以说是一种影响广泛的哲学思潮。本文所要关注的,主要是现象学关于“回到事物本身”(go back to things themselves)这一核心理念。现象学说的“回到事物本身”,就是从理性的认识回归到感性的体验,通过“原初的直觉体验”重新感知事物本身(而不是由概念建构起来的事物)。所以,有人认为:“现象学本身就是一门关于体验的学说,它试图回到原初的知觉体验中”①王大桥、刘灿《感知问题——西方美学理论中的 五个关联向度》,《马克思主义美学研究》2018 年第2 期,第44 页。。既然要体验,就要重视“身体”(body)这个体验的主体,以及这个主体所拥有的感觉、知 觉。因而“身体”,便成为从胡塞尔(Edmund Husserl)、海德格尔(Martin Heidegger)到梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)几位现象学代表人物,都不断讨论的一个核心话题。胡塞尔认为:“身体是一切感觉活动发生的场所,离开身体,感觉就无从发生。”所以他把身体看成是“知觉经验得以发出的方向原点”②转引自臧佩洪《肉身的现象学呈现之途——从胡塞尔到海德格尔再到梅洛-庞蒂》,《南京社会科学》2005年第12 期,第5 页。。海德格尔则申述道:“身体并不是我们的灵魂背负的一个躯壳,我们的一切(包括灵魂)都与身体的感觉运动、感觉和感受性相关。”③同注②。梅洛-庞蒂更是以其“知觉探究”“重回感性”“肉的本体论”“身体现象学”等论点和理念,将身体的感性体验与知觉提到首要地位,因为他认为“知觉的经验提供了一个初生状态的‘逻各斯’④笔者注:“逻各斯”(logos)是古希腊哲学常用的一个概念,意为“可理解的规律”或“事物的本质”。。”⑤转引自注②,第45 页。正是在对身体和与身体关联着的感觉、知觉的深入讨论中,诞生了一个用来描述身体及其感知觉的重要概念“embodiment”,即“缘身性”⑥中国学界对embodiment 这一概念有各种不同的理解,因而出现了许多不同的译名:如“缘身性”“涉身性”“具身性”“具身化”“肉身化”“体验性”等。本文依据自己的理解和应用取“缘身性”这一译名。。此后又在如何理解这一概念,以及怎样应用这一概念去理解事物原初现象的论争中,推动了以这一概念为核心理念的认知科学(Cognitive Science)的产生,以及在近几十年来将认知科学的科学认知方法应用于脑科学、人工智能等新兴领域的研究。

本文无意去深探现象学复杂多样的理论学说,只是从其深刻的哲学思想中汲取出“回到事物本身”和“缘身性”这两个深含方法论意义的理念,将它们用于本文对音乐美之本源这一特殊现象的体验式感知和感知式解释。

遵循现象学“回到事物本身”的理念,本文设计了探寻音乐美的本源的一些方法:(1)让闪耀着文明光芒和披盖着文化彩装的“音乐”(music)概念,回归到它原初状态的“声音”(sound,voice)概念,在这个质朴、真实、原始但含义明确的原初概念的语境中,开始我们的溯源之旅;(2)让 我们用探源寻真的视野避开文明的光环和文化的遮蔽,直接回溯到人类感知“声音”的原初状态,借用现代人的“身体”,通过体验、体会、体悟的方式,去描述(这些都是“缘身性”的直觉,而非抽象逻辑的推导)人类对声音的感受和感知,以及对音乐审美的普同性认知。

就上述方法而言,其中有一个需要解决的关键问题,这就是用什么方法才可能进行真正的“缘身性”体验。就此问题,笔者找到了用来支持上述方法论的另一个可行性方法。

按理说,既然是要体验式溯源,我们就该去了解人类史前阶段的声音感知,去探讨尚未被文明启蒙和未被文化熏染的单纯的原始人声音感知能力的发生、发展与进化。然而,我们却不可能回到原始人类,即便像很多人类学家一样可以进入现存的原始部落,但也不可能找到这些保持着原始状态的人们的声音感觉,因为人的感觉是彻底“缘身性”的,是不能脱离人身而存在的。面对这一难题,我们可以借助瑞士儿童心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget)“发生认识论”(Genetic Epistemology)的方法,来寻求解决路径。皮亚杰经过长期对儿童心理的研究而得出这样的结论:人类认识的发生和发展与儿童个体思维的发生和发展过程是相似的;儿童的思维发展与原始人的思维发展也是经历了一个相同的过程。⑦〔瑞士〕让·皮亚杰著,王宪钿等译《发生认识论原理》,商务印书馆1985 年版,第13 页。因此他认为:“既然一切人(包括原始人在内)都是从儿童开始的,那么儿童时期的思维正像出现在我们自己的思维之前一样,也是出现于我们最远的祖先的思维之前的。”⑧同注⑦。皮亚杰关于儿童个体心理发生的这些理论及其研究方法,不仅为解开原始人乃至整个人类的认识发生与发展过程提供了一把钥匙,也为我们了解人类关于声音乃至音乐的认识发生及其发展过程打开了一条新的思路。本文下面将要展开的讨论,正是借用了儿童的“身体”(即缘身于儿童这个虚拟对象),了解其在特定生理机制条件下感知声音的一般规律,并以此与原始人类的同类、同构现象加以推导性类比,以期解决我们无法企及的“亲临历史现场”这一难题。

将处方量的枸橼酸莫沙必利原料药、助漂剂、黏合剂、泡腾剂混合均匀,过80目筛;将上述软材挤出、滚圆制备丸芯,干燥后过筛,收集20~50目之间的丸芯,进行包衣,即得。

关于“缘身性”这一概念,本文除了在研究方法上采用了通过“缘身体验”获取知识和论据的方法之外,在解释事物缘由的论述方面,也以是否具有“缘身”关联为依据,并采用“缘身”(与人身缘结)概念解释了人与声音(sound,voice,music sound)的关系。

下面,将分别以“声音”“人声”“乐音”“音乐”为主题,分节讨论这些“客体”与人这个“主体”之间因“缘身”而构成的不同关联性,并以此来找寻音乐美的本源之所在。

二、声音缘身而现

声音(sound),是人类建构音乐大厦的基石,也是讨论音乐美之根源的基础。为了重新认识建构音乐的这个根基,沿着“回到事物本身”这一思路,首先要对大家习以为常的“声音”概念,提出一个看似简单但却难于简单回答的问题—声音离开人的听觉能否存在?美国音乐声学家托马斯·罗兴(Thomas D. Rossing)在与同事合著的《声音科学》⑨Tomas D. Rossing, Richard F. Moore, Paul A. Wheeler. The Science of Sound. New York: Addison Wesley, 2001, p.3.一书中,为了解答同样的问题而抛出了一个古老的谜语:“森林里倒了一棵大树,却没有人听见,这算不算有声音?”可以说,这是一个涉及哲学深意的两难问题,要找出问题的答案,首先要看我们怎样定义“声音”。

在音乐学的常识中(依据某些音乐教科书的说法),声音是“物理振动的结果”,也就是说,只要物体振动形成声波就产生了声音。然而,这个我们坚信不疑的物理学性质的定义中,却缺少了一个重要的心理学性质的旁证——人的听觉感知因素。正如我国音乐声学家韩宝强所说:“就像‘味道’是嗅觉对空气中分子成分的感知结果,‘光线’是视觉对光波的感知结果一样,‘声音’是我们听觉对声波的一种感知结果。如果没有听觉参与,尽管自然界有物体在振动,空气中也存在着声波,但我们仍不能将这种振动或者声波称为声音。”⑩韩宝强《关于“音”的性质的讨论》,《中国音乐学》2001 年第3 期,第28 页。人类实际上是被无处不在、无时不有的各种声波所包围着,这些声波产生于自然界和人类社会,既包含人耳不能感受到的极低频段的次声波和超高频段的超声波,也包含人耳所能感受到的20—20000 赫兹这一频段范围的声波(人类音乐中所用音的频率范围约为27—4000 赫兹,只占人类可感知声音频段中的一小部分)。而且,即便是在人耳可接受频段的这类声波,从每个个体人的主观感知角度来说,也存在“我听故有声”和“我听不到则无声”的客观现象。因此,当我们从人类听觉这个主体立场去客观地定义“声音”时,我们只能得出(如《现代汉语词典》中“声音”词条所定义的)声音是“声波通过听觉所产生的印象”这样的结论。托马斯·罗兴也从人的心理、生理因素出发,以心理—物理双向条件定义了“声音”的存在方式。韩宝强也以主体的听觉感知为前提条件,这样定义了“声音”的概念:“声音是人类听觉系统对一定频率范围内振波的感受。”[11]同注⑩,第29 页。尽管我们知道振波是人感知声音不可缺少的客观条件,但是如果离开人对客观振波的“在场”感听,这个客观振波对于没有感知到它的人来说便“不存在”。或者说,因为人的主体听觉感知的“不在场”,导致了可能实际存在的振波的“未显现”,从而在客观上体现为振波的“缺席”式不存在。由此本文得出的结论是:声音的存在离不开人的身体的在场及身体中听觉系统的感知性显现。所以,声音在本质上是“缘身性”(embodied)的——这是一种关联并依附于人的身体而存在的人对振波的感知现象。现在,可以毫不犹豫地揭开托马斯·罗兴抛出的那个谜语的谜底了:当森林里的一棵大树倒下却无人听见,这不算是有声音。因为,正如本节小标题已经表明的:声音缘身 而现!

三、人声缘身而生

人出生后的第一个行为是什么?毫无疑问,是“啼哭”——这是每一个健康的新生儿在降临人世的瞬间第一个发自本能的行为。虽然我们习惯性地把初生婴儿的这第一个行为称作“啼哭”,但它和成人因悲痛而发出的哭泣有本质上的区别。它是婴儿脱离母体的羊水环境后,为立刻启动自身呼吸系统进行正常呼吸以便确保生命安全的一种本能活动;同时也是婴儿伴随着呼吸系统的运行,第一次启用自身稚嫩的发声系统第一次发出的“人声”(human voice)信号。婴儿发出的这第一次的人声,只能以啼哭之声表现出来(因为此时其他表现方式尚未发育成熟),而我们从这特殊的啼哭声音中,似乎也能听出婴儿是用声音在表现他那悲喜交加的激奋情绪——他是为脱离母体环境并初涉陌生环境而产生的悲恐情绪,又是为完成肉身的平安转移并获得新生而产生的欣喜之情,他把这复杂交织的情绪本能地用自身唯一能做到的哭叫方式表达了出来。那么,仅从婴儿初啼这一现象中我们就能看出,作为人类成员的新生儿,当他降临人世的瞬间出于本能唯一能做的就是发出声音,而这类似啼哭的声音本身就是婴儿本能地用来表现自身情绪的声音信号。尽管守护在接生现场的医生和母亲在期待中听到了婴儿发出的这一表现情绪的声音信号,但这一声音信号传达给外人的一定和婴儿本人要表现的内容不同,外人所能感知到的不过是婴啼声音本身,以及这声婴啼告诉他们的一个新生命成功诞生的信息。

我们从这一短暂而内容复杂的人声初现及其声音表现过程中,似乎也能看到它与作为音乐的声乐艺术的某些本质联系。美国歌唱家、声乐理论家克利夫顿·韦尔(Clifton Ware),就将婴声初啼比喻为一种歌唱(或者说是“感觉”为一种歌唱),并说明婴啼之声的表情达意功能会贯穿于人的一生。他说:“人类最初的歌唱行为是婴儿出生时的啼哭,因为这种啼哭产生了具有不同音高的、持续的声调。婴儿咿呀学语,是用本能的方式简单地回应周围的环境和条件,这种本能的发声表达出了婴儿内心深处渴望交流的需要和愿望,这种表达需求和愿望的行为贯穿了整个人类发展史。”[12]〔美〕克利夫顿·韦尔著,罗抒冬译,任方冰、柏互玖审校《声乐基础教学法:演唱的基础和过程》,人民音乐出版社2014 年版,第2 页。实际上,在人类早期,歌唱和语言也是没有明显界限的,因为它们的载体都是出自人本体的声音,并且都是携带着表情因素的声音。当然,带有夸张的声音表情而类似于歌唱的声音,很可能因为早于表意语言的出现而充当着语言的功能。有研究表明:“人类极有可能天生拥有歌唱才能,而且这种才能在远远早于人类学会说话之前便已具备。”[13]F. Husler, Y. Rodd-Marling. Singing: The Physical Nature of the Vocal Organ. New York: October House, p.2.法国著名思想家卢梭(Jean-Jacques Rousseau)也曾说过:“音乐和语言有着共同的祖先,人类初始的沟通主要依附于歌唱,歌唱比当代人类语言更富有热情与情感。”[14]转引自〔澳〕约瑟夫·乔丹尼亚《人为何歌唱:人类进化中的音乐》,上海音乐学院出版社2014 年版,第57 页。

总之,通过对上面这些问题的讨论,我们可以从中领悟出下面的一些结论。

其一,在人类能感知的声音世界中,这种缘身而生的“人声”和其他声音相比具有最彻底的缘身性。因为这种依靠人嗓发声并返回人耳收声的声音,不仅源自人身,并且还能直接返还给人身。因此,由人嗓发出的这种声音,不仅在发声原理上与人的生理机体有着不可分离的亲缘关联,由人耳接收并返送给人脑的这种声音(即人声),也在接受心理上与人的精神认知保持着比其他声音更为亲近的亲缘关系。这种(如美国声音现象学家唐·伊德所感叹的)“我自己听到了来自我自己的声音”[15]Don Ihde. Listening and Voice: A Phenomenology of Sound. Ohio University Press, 1976, p.119.,和发出声音的自身肉体之间所具有的绝对亲缘关系,足以引起人们对这种“本体声音”的迷恋和喜爱。奥地利著名物理学家、哲学家恩斯特·马赫在他一百多年前出版的《感觉的分析》一书中,就这样赞叹了人声带给人的美感:“对我们最重要的声音感觉是这样一种感觉,这种感觉由人的发声器官激发起来,作为快乐与痛苦的表现,以语言传达意志表现的思想等等。毫无疑问,发声器官与听觉器官也有密切的关系。”[16]〔奥〕马赫《感觉的分析》,商务印书馆1986 年版,第220 页。

其二,人类对“本体声音”(发自人自体的声音)的迷恋与喜爱,正是世界上各种文化中的音乐之所以普遍贵人声、亲人声、重视声乐艺术的主要原因。中国古人关于“丝不如竹,竹不如肉”的说法,就是从声音的“缘身性”程度感受和品评声音之美的。我们从中国古人这一著名的声音审美论点中,完全可以理解到声音“缘身性”的重要性。此典最早见于《晋书·桓温传·附孟嘉》:“桓温问嘉:‘听妓丝不如竹,竹不如肉,何谓也?’嘉答曰:‘渐近使之然。’”元代燕南芝庵《唱论》也载:“丝不如竹,竹不如肉,为其渐近自然。”清代李渔《闲情偶寄》也载:“声音之道,丝不如竹,竹不如肉,为其渐近自然。”此外,美国艺术家R.米勒在所著《歌唱的结构》一书中,也充分肯定了人声在西方美学中的价值,他说:“人类身体本身就是歌唱乐器,自然地产生于这个身体的声音(身体机能高度协调的产物),就是西方美学定义下最理想的一种美。”[17]R. Miller. The Structure of Singing: System and Art in Vocal Technique. New York: Schirmer Books. p.205.

其三,也正是由于人类对这种彻底缘身性的“本体声音”的审美偏好,才将其加以艺术化发展而使其成为在音乐艺术领域占据优势地位的声乐艺术。著名美学家宗白华也有此定论,他说:“中国民族音乐,从古到今,都是声乐占主导地位。所谓‘丝不如竹,竹不如肉’,渐近自然也。”[18]宗白华《中国美学史上重要问题的初步探索》,《文艺论丛》1979 年第6 期,第58 页。西方人的音乐审美取向,也是以歌剧(这种主要为歌唱形式的艺术)作为音乐艺术最高典范的。

也正是基于上述种种原因,音乐声音中的“人声”,才必然地成为我们探寻音乐美之本源的主要对象。

四、乐音缘身而发

婴儿初啼,拉开了人类个体声音起源的序幕;幼儿成长,则开启了人类个体探索乐音(tone)[19]从物理学角度来分类,一般称有规律、周期性振动产生的音为乐音,无规则、非周期性振动产生的音属于噪音。参见缪天瑞主编《音乐百科词典》“音”词条,人民音乐出版社1998 年版,第708—709 页。的历程。我们从人类生命与声音自然结缘的这一特殊行为方式中,似乎已经看到了音乐美之本源的端倪。

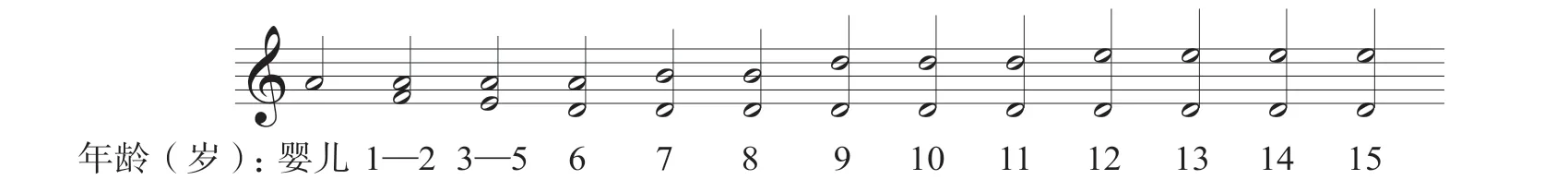

儿童生长阶段在发声音准的本能反应和音域扩展方面,有两个值得关注的特点:其一是婴儿一出生就对和谐的乐音有本能的反应和精确的控制能力;其二是幼儿随年龄增长在发声方面,有一个从单个乐音向多个乐音逐渐扩充,并伴随着从低声区向高声区逐渐扩展的过程。匈牙利心理学家瑞乌兹(Geza Revesz)在其《音乐心理学导论》一书中介绍说:“经验告诉我们,人声的音域在童年时发展到12 岁或13 岁时达到最大值。对300 名6 岁到15 岁学龄儿童的调查表明,从1 岁到6 岁,人声的音域逐渐向较低音区增加;从7 岁开始,人声音域则向上方较高音区扩展。”[20]Geza Revesz, Introduction to the Psychology, Mineola, New York: Dover Publications, INC. 2001[1954], p.43.书中,瑞乌兹列举了谱例(见谱例1)来显示这一调查的 结果。

谱例1 儿童人声音域发展谱[21]谱表转译自注[20],谱表中所列音域仅限于男孩的声音,女孩声音的音域与男孩的声音一般一致,只不过女孩的最高音域比男孩高大二度。

从谱例1 中可以看出,儿童随年龄增长而增加的能够发声的音域,从大二度到小九度,他们在每个音域区间实际上都在寻找和谐悦耳的音(即我们常用的乐音)。值得注意的是:谱例1 中显示的婴儿只能发出的一个单音是小字一组的A 音(通常标记为a1或A4),这个音正好就是国际标准音。实际上,全世界所有初生婴儿都只能发出a1这个音(但在啼哭时会围绕这个音有上下滑动的声调)。澳大利亚音乐人类学家约瑟夫·乔丹尼亚(Joseph Jordania)在其《人为何歌唱——人类进化中的音乐》一书中,也明确肯定了a1音在人类声音进化中的特殊意义:“新生儿都有绝对音高(在专业音乐家中是少有的),事实上所有的新生儿的哭声,都是在相同的音高上,这个音高就是标准音A。”[22]〔澳〕约瑟夫·乔丹尼亚《人为何歌唱——人类进化中的音乐》,上海音乐学院出版社2014 年版,第56 页。儿童正是以这个先天认定的(但直到1884 年才被一次物理学国际会议所规定的)国际标准音A 为起点,随着嗓音发声机能的逐渐增强,而开始了对更多乐音和更宽音域的探索。

另外,笔者还惊讶地发现:上述儿童从初生婴啼发出a1音(先天具有的绝对音高感)到后天逐渐发展出更多乐音并扩展嗓音音域的整个过程,恰似是对中国原始时期(新石器晚期)的先民在乐器上制定固定音高和殷代以后又逐渐扩展乐音范围这一久远历史的重演。

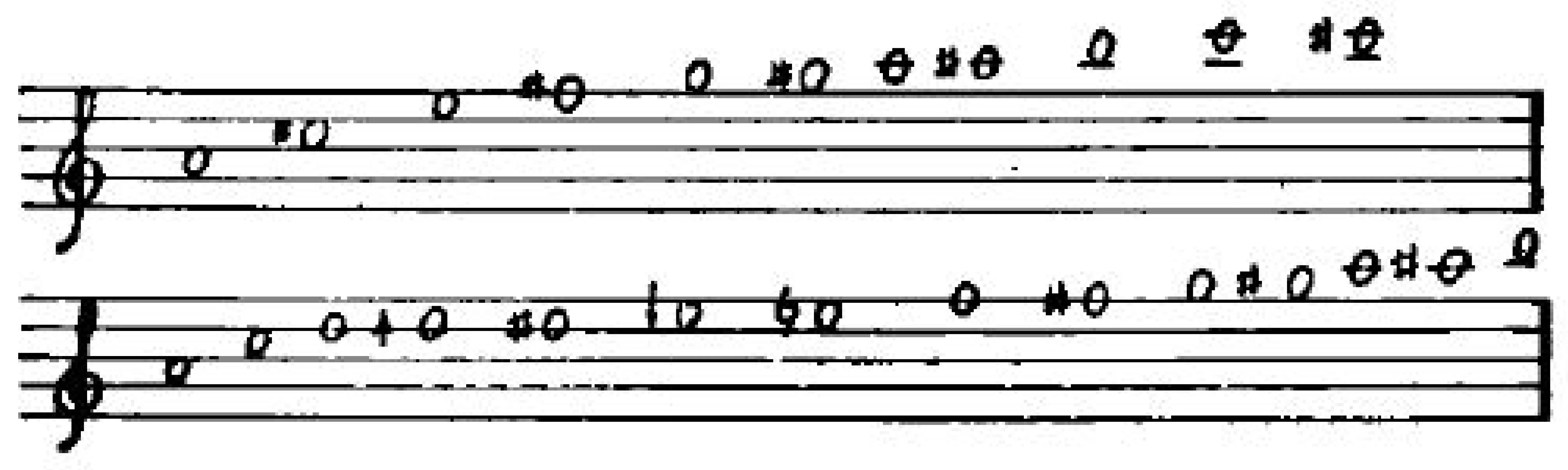

通过对我国音乐考古资料中相关乐器测音数据的分析,笔者发现:中国先民在新石器晚期发明的较早时期的陶哨、陶埙乐器上,有意识制定的开孔音的音高,基本上都在A 音的较高音区的上下律高范围内。例如,西安半坡遗址(距今约6700年)出土的一音孔陶哨,其开孔音的音高是ba3+80 音分;河南遗址(新石器晚期)出土的一音孔陶埙,其开孔音的音高是bb2–47 音分;山西荆村遗址(新石器晚期)出土的义井二音孔陶埙,其第二开孔音的音高是a1。此后,出土的殷代五音孔(十一音)陶埙,虽然其乐音数已增多、音域已扩宽,但其全闭孔吹出的最低一音(即十一音音列的起始第一音),恰好仍旧是a1音(见谱例2)。

谱例2 殷代五音孔陶埙音列谱[23]该图谱及陶埙测音数据均引自吕骥《从原始氏族社会到殷代的几种陶埙探索我国五声音阶的形成年代》,《文物》1978 年第10 期,第54—59 页。

再后来,在著名的战国时期曾侯乙墓大型编钟中,挂于十二律俱全的中层编钟架上的“黄钟”音[24]曾侯乙墓编钟较早的测音、定名情况及本文引述资料详情,可参见王湘《曾侯乙墓编钟音律的探讨》,《音乐研究》1981 年第1 期,第70 页。(黄钟音是中国古代由皇家宫廷确定音高并用作定律标准的法定“标准音”),其音高竟然也是ba1(注:这个音的实测频率与现代国际标准音a1很接近)[25]现代国际标准音a1 音的频率为440.007Hz,曾侯乙墓编钟的“黄钟”ba1 音的频率是416.321Hz,两者频率差仅为24.68Hz,故而听感上两音比较接近。。

此外,还有在后来才挖掘出土但时间远早于上述陶埙类原始乐器的河南舞阳贾湖骨笛(距今约8000 年)。据现有研究可知,这批多孔骨笛,已经具备了吹奏出比较完整音阶序列(这可能是属于在生物进化和文明发展上比较早的一支人类族群的文化遗存)的条件,在其中器形保存完好并能吹奏出乐音和曲调的编号为M282:20 的7孔骨笛上,我们仍然听到了那个明亮的A音,找到了A 音在笛上的显耀位置,即1孔和7 孔均为A 音:1 孔上为A6+36 音分;7 孔上为A5+9 音分。[26]测音数据详见黄翔鹏《舞阳贾湖骨笛的测音研究》,《文物》1989 年第1 期,第15—17 页。

对于人类缘身感知和亲身应用乐音的能力,除了上面将儿童乐音发展历程与中国先民乐音发展历程这两种高度相似性事物进行举例互证外,我们还可以借助现代医学和认知神经科学的一些新发现进一步加以论证。

论据之一:科学家对人听觉器官独特构造的新发现。我们知道,在人体中用来传导声音的耳蜗内,分布着数以千计的微小毛细胞,这些毛细胞的功能,就是将从外耳传入的声音振波转化为电信号,以便导入脑干神经进行声音感知处理。这一研究领域值得我们注意的新发现是:分布在耳蜗里的这些微小毛细胞,不仅分布得如同钢琴键盘,而且也能够像钢琴键盘那样有序地“响应从低到高的频率”;并且,用来接收电荷的大脑听觉皮质,也是按照音高顺序排列的。对此现象,有专家明确指出:“我们听觉系统的设计就像乐器一样,有条理地呈现我们对不同频率的感知。”[27]〔美〕埃琳娜·曼尼斯著,邓欣明译《音乐的力量:音乐新科学的开创性发现》(The Power of Music: Pioneering Discoveries in the New Science of Song),原书于2011 年由沃克出版社出版。转引自邓欣明《〈音乐的力量:音乐新科学的开创性发现〉的翻译与述评》,星海音乐学院2019 年硕士学位论文,第21 页。

论据之二:关于人脑对调性反应的新发现。美国认知神经科学家彼得·贾纳塔(Petr Janata),探索了西方音乐的调性关系是如何在大脑中“移动”的。他的最新研究显示,西方古典音乐中常用的大调和小调音乐,在大脑中的反应有不同的特定区域。他还发现,在大脑前额叶皮质中,有一个显示调性反应的可称之为“调性地图”的特定区域。[28]参见注[27]。

以上这两个证据,进一步证明了人类不仅在乐音感知和选择方面,也在更为复杂的调性反应方面,都具备身体器官配置上的先天预设。也就是说,人类对乐音和音乐的感应和认知,都与人类自己的身体息息关联,都符合本小节标题所表明的“乐音缘身而发”这一论点。此外,根据上述这些证据,我们还可以进一步把人类对乐音的感知、选择、掌控能力和对复杂音乐调性的感应、认知能力,看作是一种“先天禀赋”。不过,这种因人的机体而造就的“先天禀赋”,一定是由于人类进化早期在辨音、审音、用音的社会实践中形成的有意识选择,对其机体进化产生下意识影响的结果。无论如何,不管是机体造就了这种“先天禀赋”,还是前意识促进了具有这种能力的机体进化,我们从人类先天具备的这种特殊能力中,似乎已经发现了奠基音乐形式之美的本源。

五、音乐缘身而美

音乐是声音的艺术。声音不仅是人类创造音乐的唯一材料,也是音乐存在的唯一基础。并且,音乐存在的所有价值,包括艺术价值、审美价值、社会价值、文化价值等,都必须通过声音体现出来。人类之所以选择声音并将其艺术化为音乐,再用音乐的声音来表达自己的情感和意志,都是因为声音缘身而现,即声音与人类的身体保持着不可分离的亲缘关系。也正是由于人与声割不断的这种天然亲缘关系,让声音从人类原始阶段就进化为后世音乐艺术的种子,成为音乐美之本源的“原始积淀”。[29]李泽厚认为美的根源产生于人类对审美形式的“原始积淀”。参见李泽厚《形式层与原始积淀》,《东吴学术》2013 年第6 期,第5—8 页。

婴声初啼现象,不仅让我们重新认识到与人最为亲密的声音是发自人体自身的“人声”,并且还让我们领悟到这种缘身而生的人生初音对个体的人来说就是声音的源头。如果再从这种儿童前意识心理状态,推溯类比人类原始时期的同形同构心理状态,我们还可以从中推导出这样的结论:我们人类最早感知到的声音,正是从人类自身发声器官发出又被自身听觉器官所感知的“缘身之声”——人声。我们还可以将这种具有彻底缘身性本质的人声称作“本体之声”,而正是这种自生、自感、自知的“本体之声”就像种子一样,被种植于人类进化阶段,发芽于人类文明时期,开花于人类创造了音乐的时代,成为音乐艺术中以“声乐”名义永开不败的至美之花。这种至美之花的种子,就根植在人类有了声音审美意识之前的遥远年代。所以,笔者将这种对人类来说是至美之花的“人声”,视为音乐之美的本源。

结 论

音乐之美的本源,就是人声!

因为,人声对人类个体来说是带他一起来到人间的首发之声,又是伴随他一生的“本体之声”;对于人类群体来说,人声与人类的关系也经历了并经历着与人类个体完全相同的历程。并且,随着人类的进化和文明的发展,人类社会将缘身而生的这一“本体之声”进行了功能性分配:将人声声音较为平淡的一小部分(即表情并不丰富的低频声音部分)分配给了语言;而将更多精彩部分(即极富表现力并具有宽广音域的那些声音)仍然留给了用来歌唱抒情的声乐。可以说,在全世界每个民族和每种文化中,人声都因其伴生出现、一生相随的彻底“缘身性”特点,享有人类可感知声音中的最高地位和最高荣誉。人声不仅是人类声音长河中的第一源头;人声也是人类音乐之声中的至美之花;与此同时,人声也就自然而然并理所当然地成了全人类音乐审美感受的本源。