两首“醉吟商”曲谱研究

——曲牌“原型—类型化”视角下的词乐流变考证之一

文◎李宏锋

宋代是近古音乐形态风格融汇新变与定型发展的重要阶段之一。诗词音乐作为两宋音乐乃至艺术创作的突出代表,对当时音乐作品、旋律形态乃至时代风格的形成与转型,有着举足轻重的影响,是见证宋代音乐融通各民族、各地域色彩并内敛、精致发展,最终开启一代“新音乐”之风的重要体裁之一。

本文拟以《九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》)所录姜夔【醉吟商】①说明:后文论及的【醉吟商】,均特指《九宫大成》所录的这首【醉吟商】曲牌。曲谱为对象,分析其音乐形态和曲牌原型,并与《白石道人歌曲》同名乐曲相比较,在综合辨析前人成果基础上,以曲牌“原型—类型化”理念,探究不同时代同名曲牌的形态差异和原型关联;辨析《九宫大成》所载词乐谱的音乐属性,关注词乐在南宋至清初的形态流变与内在规律,完善基于“宫调变迁”与“原型分析”的曲牌音乐考证的方法论基础。

一、【醉吟商】分析

《九宫大成》成书于清乾隆十一年(1746),共收录正体、别体、变体曲牌及套曲等计6639 曲,②参见中国艺术研究院音乐研究所编《中国音乐词典》(增订版),人民音乐出版社2016 年版,第858 页。涵盖词乐、诸宫调、散曲、南戏、杂剧和传奇等各时期主要音乐体裁,是考证特定时代音乐面貌的重要参考文献。从中国传统音乐历程及其“移步不换形”的创作模式③关于中国传统音乐“活态”传承下独特的集体创作模式及其与西方专业音乐创作异同的分析,参见秦序《音乐创作门外谈:试从“大创作”角度看中西音乐创作的若干异同》,《中国音乐学》2020 年第1 期。看,《九宫大成》所存非一时一地之信息,其乐曲的“层累”“叠压”性质及学术内涵,如不同时代宫调信息的存留,唐宋词乐演变与“昆化”谱的关系,同名曲牌的“原型—类型化”关联,曲牌创曲和润腔的传统继承等,都是我们基于“实践第一”和“传统是一条河流”等理念,开展历史形态分析与曲调考证的重要资源。从这种意义上讲,《九宫大成》这部汇聚了清初丰富南北曲资料的曲集,依然是我们考证历代古乐不可忽视的存在。④关于《九宫大成》所录唐宋词乐谱的时代属性与音乐特质等问题,杨荫浏、傅雪漪、黄翔鹏、郑祖襄等诸位先生均有讨论。参见杨荫浏《中国古代音乐史稿》 (上册),人民音乐出版社1981 年版,第296—298 页;傅雪漪《试谈词调音乐》,《音乐研究》1981 年第2 期;黄翔鹏《〈新定九宫大成南北词宫谱简谱示意本〉题记》,《中国音乐学》1998 年第3 期;郑祖襄《〈九宫大成南北词宫谱〉词调来源辨析》,《中国音乐学》1995 年第1 期。

(一)【醉吟商】解译

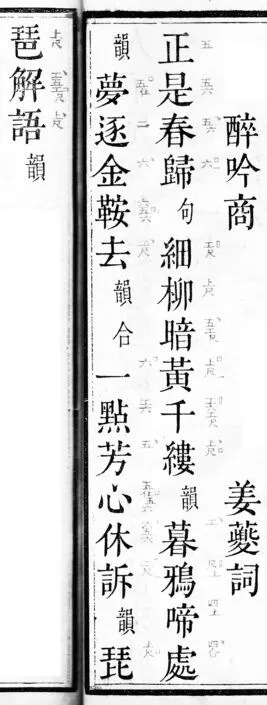

【醉吟商】曲牌,收于《九宫大成》卷十一“南词宫谱”,列于“中吕宫正曲”,谱式如下(见图1)。

图1 《九宫大成》【醉吟商】⑤[清]周祥钰等《九宫大成南北词宫谱》,乾隆十一年(1746)内府朱墨套印本。图片由浙江音乐学院孟凡玉教授提供,谨致谢意。

与姜夔原作相比,这首【醉吟商】第一句首缺一“又”字,宫调归属与《白石道人歌曲》“双调”的调高标注整体一致(详后)。因乐曲被归为南曲曲牌,工尺谱板眼记写稍复杂,除常规板眼符号外,又出现了竖长条形的彻眼符号“□”。这是一种在唱腔出音之后的眼,与实眼相对,又有腰眼、掣眼、侧眼、宕眼之称。⑥同注②,第900 页。彻眼的使用意味着弱拍(或弱位)上切分音的出现,谱中“细”“千”“鸦”三字便是。

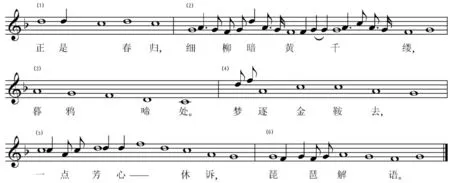

傅雪漪所著《中国古典诗词曲谱选释》,有【醉吟商】的译谱,乐曲依近代笛色定为小工调(1=D)。今参照傅先生译写成果,依张炎《词源》八十四调表所示“中吕宫”和宋大晟律黄钟音高(d1),以夹钟宫均调高(1=F)为准,按首调工尺谱原则解译该谱,并附板眼符号如下(见谱例1)⑦本译谱参考了傅雪漪的译谱方案,其中调高 “宫=F”的选择及“一点”二字的节奏处理与傅先生有异。参见傅雪漪编著《中国古典诗词曲谱选释》,中国戏剧出版社1996 年版,第85—86 页。。

笔者曾对宋以后历代宫调理论变迁做过集中探讨,认为从宋代俗字谱隶属的俗乐二十八调体系,到明清时期工尺谱隶属的工尺七调系统,期间的俗乐调名含义曾发生部分脱离、部分保留原有乐学内涵的情况。工尺谱字也经历了从明初以正宫调为基础的固定调读谱,到清代以小工调为基础的首调读谱等转化。⑧参见李宏锋《明代音乐图谱所见工尺唱名体系初探》(《星海音乐学院学报》2012 年第3 期)、《清代工尺七调系统的丰富发展与多类型并存》(《星海音乐学院学报》2016 年第2 期)等文。这种因宫调理论变迁而导致历代宫调信息叠压的情况,在明清曲谱中有较为普遍的存在。

谱例1 《九宫大成》【醉吟商】译解

以《九宫大成》这首【醉吟商】为例,其曲谱前标记的“中吕宫”调名,保存了南宋姜夔创制此作品时的宫调信息——乐曲“双调”隶属中吕宫均。在后世演变中,双调之名被指示乐曲宫音的中吕宫取代,俗乐调名被简化为失去“煞声”内涵,只用来标记调高的符号,起着类似“工尺七调”的指示作用。乐曲的工尺谱字记写,也由原来的固定调记谱,变为更适于南北曲演唱之需的首调唱名。首调唱名译谱,使【醉吟商】乐曲用音严格遵循着南曲的五声性规范;F 宫定调标准,既反映出《九宫大成》部分俗乐调名对唐宋乐学内涵的延续,也使全曲整体处于适合人声歌唱的音域。

傅雪漪曾以夏承焘、杨荫浏译谱为基础,对比《白石道人歌曲》与《九宫大成》所收的两首“醉吟商”,认为二者曲调截然不同,后者完全是昆曲化的结果,“在旋律上基本是‘剧曲’的行腔,字少腔多(特别是加赠板的南曲曲调),散板的曲谱,则完全同于昆曲剧中人上场时所唱的引曲;其次无论引曲、正曲,无论是按南曲处理或按北曲处理的词调,在风格行腔方面,和清代乾隆时期流行的昆曲(如《纳书楹曲谱》《吟香堂曲谱》以及手抄本曲谱)基本一致。”⑨傅雪漪《试谈词调音乐》,《音乐研究》1981 年第2 期,第50 页。

傅先生对《九宫大成》音乐的昆曲性质和文献属性的定位值得重视。另一方面,若以历时性视角观照《九宫大成》与历史音乐间的可能联系,则这首同名【醉吟商】曲牌与姜夔拟定的《醉吟商小品》⑩为与后进入曲牌系统的【醉吟商】相区别,后文姜夔原作“醉吟商小品”及宋代“醉吟商”曲名特以书名号标识。另,文章涉及两首乐曲的联系论述时,曲名统一以引号标识。是否截然不同?昆化的南北曲曲牌与宋代同名词调音乐间,是否存在关联的话可能?一系列问题,或可从曲牌“原型—类型化”视角获得进一步研讨。

(二)【醉吟商】之曲牌原型

曲牌作为中国传统音乐的结构要素乃至思维模式,在音乐传承、创造中起着至关重要的作用,“其中所蕴含的‘思维框架’体现了鲜明的民族特性”[11]乔建中《曲牌论》,原载《中国音乐国际研讨会论文集》,山东教育出版社1990 年版;又收入乔建中文集《土地与歌》,山东文艺出版社1998 年版,第228 页。。如果一首乐曲的唱词格律和音调形态基本确定,且成为词曲创作以资借鉴的标准,它的词曲结构形态便具备了曲牌意义,成为一种既定模式影响着后世的音乐创造。基于曲牌音乐的这一特征,从理论上讲,一种乐调一旦进入曲牌系统,其音乐构成的基本属性,包括旋律的宫调、基序(motif)、原型等,便以一种相对稳定的形态贯穿音乐实践,成为同名曲牌(当然也存在同名异曲或同曲异名的情况)音乐传承的核心要素之一。[12]此处有关曲牌音乐构成要素的论述,参见李宏锋《三首【脱布衫】曲牌音乐对比分析——兼及传统曲牌“原型—类型化”分析的方法论思考》,《中国音乐》2019 年第6 期,第117—118 页。正因如此,一般说来,同名曲牌在旋律构成方面,人们往往会基于一定的曲调原型,因不同时期风格、体裁及表演需要,做出新的加工创造,使传统音乐形态呈现出绚丽多彩的风貌。在这种音乐的创新发展中,曲牌宫调、基序与原型相对稳定性,是传统音乐“万变不离其宗”的基础。可以说,近古时代中国音乐历史上的创新,几乎都是在继承先前艺术资源上的新发展,绝非无源之水、无本之木。

基于以上思考,笔者曾提出传统曲牌音乐分析中的“原型—类型化”构想,力图循此理念深入认识传统音乐的多样化构成,并以此为基础逆流而上,“探寻特定历史时期音乐体裁的结构特征与相互关联,抽绎隐藏于音乐表象背后能够反映民族音乐传统的普遍规律,包括旋律形态原型(素材原型)和结构逻辑原型(语法原型)”[13]同注[12],第138 页。,深入发掘包括《九宫大成》在内的传统音乐文本与音响的历史内涵,不断丰富和充实古代音乐风格史研究。

以此反观南宋姜夔的《醉吟商小品》,可知其问世后,文辞格律和旋律原型即成为后人创作因循的基础,逐渐完成了【醉吟商】的曲牌化历程。至清初该曲牌收入南曲时,其旋律已根据南曲风格和润腔需要极大发展,“昆化”的结果使其从表面看与《白石道人歌曲》中的《醉吟商小品》原作差别很大。然而,如果我们从“基序”和“原型”视角审视【醉吟商】的旋律构成,或可得到若干新的认知。

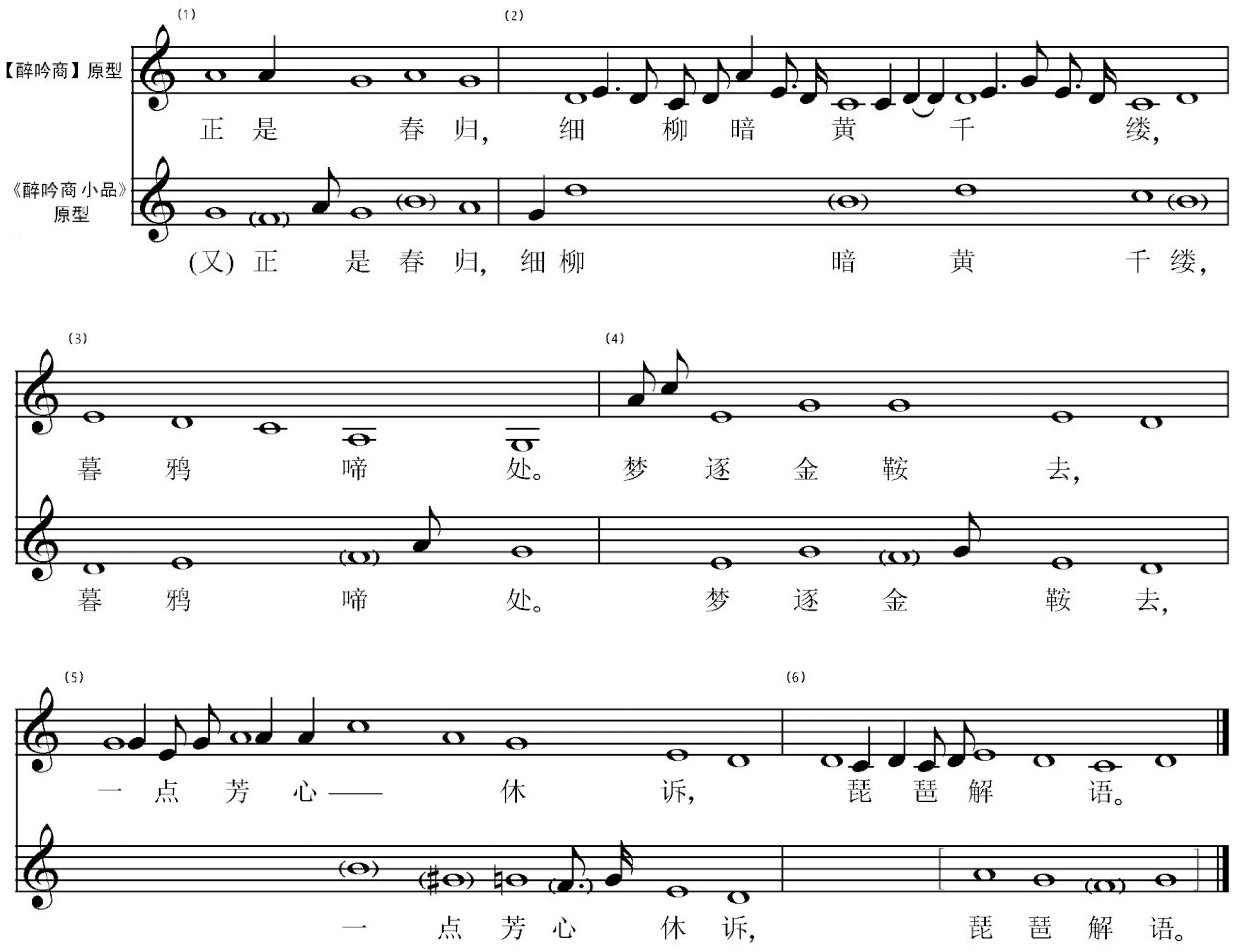

下面据谱例1 译谱,将【醉吟商】的曲牌旋律原型分析如下(见谱例2)。

【醉吟商】共6 句,分作上下两阕,每阕3 句,句式字数为(4+6+4)+(5+6+4)。谱例2 中的小节线用以区分各句;全音符是从各句旋律中提取出的骨干音,其局部连接构成曲牌的“基序”,即核心音高序列;环绕在全音符周围的黑符头各音,是乐曲行腔时形成的主要装饰音。

需要说明的是,这里曲牌骨干音的提取,参考了德国作曲家保罗·欣德米特(Paul Hindemith)的旋律构成理论。欣氏认为,根音、最高音、最低音、节奏重音等在旋律构成中具有特殊意义,这些特殊意义的音形成二度连接时可获得良好旋律。将这些地位重要的点用一条线连接起来,不考虑点与点之间较次要的旋律部分,便得到级进线条,这是旋律构成的重要因素。级进线条也会视旋律结构的复杂程度,表现出不同层次的重叠。[14]〔德〕保罗·欣德米特著,罗忠镕译《作曲技法》(第一卷),人民音乐出版社1983 年版,第195 页。欣德米特所言旋律构成的“级进线条”,与本文使用的“核心序列”(基序)基本相当;考虑到五声性旋律中小三度的级进性质,特将小三度音程作级进处理。各乐句依照旋律级进和骨干音突出原则提炼出基序并作系统组合后,便得到整首曲牌的旋律原型。

谱例2 【醉吟商】之曲牌原型

观察谱例2 中全音符所示曲牌原型可知:第一、三句落音相同,为徵;第二、四、五、六句,落音也相同,为商;上阕落于徵,下阕煞于商,前后段构成五度支撑关系。从旋律形态看,第一、二句旋律骨干音基本呈平稳进行,核心音分别为徵和商,两句间形成五度呼应;第四、五句都落于商音,均强调自上而下的级进线条;第二、六句的原型围绕宫、商两音展开,旋律基本是以二度基序为基础的环绕进行。原型分析表明,以商音为乐句结音的基序,是塑造【醉吟商】曲牌性格的主要因素;同时,两个以徵为结音的基序,在旋律展开中起着五度链支撑作用。各乐句基序共同构成的原型框架,是旋律据以展开的基础,也是【醉吟商】曲牌传承中“应万变”之“不变”因素的体现。

二、《醉吟商小品》的宫调结构与曲牌原型

《白石道人歌曲》保存的17 首乐曲,依据音乐部分的不同来源,可分为如下类型:(1)姜白石记录整理前代乐曲后,依曲填词的作品《霓裳中序第一》和《醉吟商小品》;(2)友人范成大(或其乐工)作曲,姜白石填词的作品《玉梅令》;(3)姜白石本人作曲、作词的自度曲,14 首。尽管这些乐曲的音组织逻辑同属唐宋流行的俗乐二十八调体系,但依杨荫浏译解方案参照[15]译谱参见杨荫浏、阴法鲁《宋姜白石创作歌曲研究》,人民音乐出版社1957 年版。,三类作品风格确有明显差异——相对姜夔自度曲而言,范成大制曲的《玉梅令》强调同宫五声性特质,呈现出鲜明的清新、秀美之风;而包括《醉吟商小品》在内的第一类乐曲,风格更偏古朴、凝重,是宋代词乐保存前朝旧曲的例证。

(一)《醉吟商小品》的宫调结构

词作《醉吟商小品》写于1191 年,是姜白石依据旧传“醉吟商《胡渭州》”琵琶品弦法写谱并填词的作品。下段引文摘自词前“小序”。

石湖老人谓予云:“琵琶有四曲,今不传矣。曰濩索(一曰濩弦)《梁州》、转关《绿腰》、醉吟商《胡渭州》、历弦《薄媚》也。”予每念之。辛亥之夏,予谒杨廷秀丈于金陵邸中。遇琵琶工,解作醉吟商《胡渭州》。因求得品弦法,译成此谱,实“双声”耳。[16][宋]姜夔《白石道人歌曲(附别集)》卷2,《丛书集成初编》据“榆园丛刻本”排印,商务印书馆1939 年 版,第29 页。按,原书作“湖渭州”,今从《钦定词谱》作“胡渭州”,见[清]王奕清、陈廷敬等《钦定词谱》卷2,中国书店2015 年版,第22 页。

《胡渭州》本为唐代教坊曲名,是流传至宋的琵琶曲调之一。五代孙光宪《北梦琐言》载,黔南节度使王保义女善弹琵琶,梦美人授曲,其中便有《醉吟商》,可知此曲唐代即有。[17]参见阴法鲁《词与唐宋大曲之关系》,载《阴法鲁学术论文集》,中华书局2008 年版,第132 页。另据吴坰《五总志》记载,《醉吟商》曲在北宋末年尚存,其友人田为(字不伐)通音律、善琵琶,“得音律三昧,能度《醉吟商》《应圣羽》二曲,其声清越,不可名状。不伐死矣,恨此曲不传”[18][宋]吴坰《五总志》,《四库全书》“子部十杂家类三”,见文渊阁四库全书影印本。。可能由于《醉吟商》曲高和寡,到南宋时便很少为词人所用了。

姜白石的“小序”表明,“醉吟商”确实为琵琶曲,是《胡渭州》的宫调之名。[19]《钦定词谱》卷2,第22 页。辛亥年(1191)夏天,姜白石从金陵杨廷秀官邸的琵琶乐工那里,学得醉吟商《胡渭州》弹法,便记写下这首曲谱。杨荫浏认为,小序中所言“实双声耳”,又乐曲名《醉吟商》,可知其曲调为商调无疑。又因乐曲以“么”字结尾,对照张炎八十四调表可知,乐曲只能是中吕宫均“双调”的商调。小序所言“双声”实际是“双调”的别名。

关于乐曲的旋律结构,杨先生进一步论述道:

本曲仍分前后二叠;二叠之句法虽相同,乐调却相异。真正完全相同的,就只有二叠最后两字的音谱而已。然不同的乐调中,却并不是没有法则可寻。前叠“春归”“千缕”的音谱之顺级下行,与末尾“啼处”二字的音谱之上行作对比;后叠“鞍去”“休诉”的音谱之顺级下行,与末尾“解语”二字的音谱之上行作对比。这样,乃在变化之中,有了整齐之美。[20]以上词乐分析、谱字考订及《醉吟商小品》译谱,参见注[15],第28、41 页。

据张炎八十四调表和杨荫浏译谱,可知《醉吟商小品》实为夹钟(F)均夹钟(F)宫之商(G)调,基础音列为“G—(#G)—A—B—C—D—E—F—G”。为表“醉吟”商之意,原曲特以小二度清商(#G)装饰商音,别具韵味。因该曲是姜白石从乐工处学得的濒临失传之曲,可知倚照旧曲填词是南宋词乐创作的基本类型之一。“胡渭州”的曲名,也印证了此曲杂有的“胡夷里巷”之曲特质。姜白石以《胡渭州》宫调名创制新作,确立了“醉吟商”的地位,为宋代词乐又添一例不同风格的诗词曲调。

(二)《醉吟商小品》之旋律原型

姜夔这首保留着北宋、五代甚至更早音乐信息的《醉吟商小品》,作为【醉吟商】曲牌的“正体”[21]成书于清康熙年间的《钦定词谱》在收录词谱时,特别强调以该词牌首创之人所作本词为正体,以彰显其调谱正源。(参见《钦定词谱》“出版说明”,第2 页。)依此,则姜夔所作《醉吟商小品》即为【醉吟商】曲牌的正体,后世同名曲牌词作或曲谱编创,均为该曲牌的“变体”或“又一体”。,其基序及原型有何特征?与后世同名曲牌(变体)乐调间有无相通之处?我们可据前述曲牌原型分析原则,抽取《醉吟商小品》的旋律原型,将其与【醉吟商】原型对比如下(见谱例3)。

谱例3 两首“醉吟商”原型对比

谱例3 中,第二行谱为《醉吟商小品》旋律原型,系据杨荫浏译谱提炼所得。[22]杨荫浏译谱的《醉吟商小品》,采取没有调号的谱式记写。事实上,如考虑到双调的F 均正声音阶归属,该曲调号应采用一个降号记写,旋律中的B 音(变徵)前要加还原记号。今暂从杨先生译谱方案,调号未做调整。由于姜白石歌曲谱多“一字一音”的特征,除个别装饰小腔外,曲谱中的每个谱字几乎都可纳入原型,以全音符形式呈现出来。第一行是【醉吟商】曲牌原型的下方纯四度移位,即将谱例2 原型从“宫=F”移到 “宫=C”,以便和《醉吟商小品》正体原型对比。[23]《九宫大成》中的各曲牌调高,编者并无明确规定。《九宫大成·凡例》云:“今度曲者用工字调最多,以其便于高下。惟遇曲音过抗,则用尺字调或上字调;曲音过衰,则用凡字调或六字调。”可知其编者有意让演唱者根据自身嗓音条件和旋律的“抗”(偏高)或“衰”(偏低),酌情选择调高。前文谱例2 将【醉吟商】按“宫=F”译谱,是为体现“中吕宫”乐调的历史内涵。这里为原型比对方便,将谱例2 旋律作移调处理,与《九宫大成》对曲牌调高的约定并不矛盾。

观察两曲调原型不难看出,《醉吟商小品》的上、下阕均落于商(G);将其与【醉吟商】的第二、四、五句对比,二者对应乐句的旋律原型基本相同;如将《醉吟商小品》原型中的宫(F)、清商(#G)、变徵(B)音以相邻音级替代,则这三句原型几乎完全相同。此外,两曲原型的第三句为反向进行;《醉吟商小品》最后一句下方纯四度移位后,与【醉吟商】的终止原型完全相同。两首乐曲原型框架的初步对比表明,该曲牌在从宋至清的传承中,旋律间依然存在或多或少的联系。换句话说,即便【醉吟商】是清人按南北曲风格所创,其中也蕴含了历史上该曲牌原型的若干“基序”,不能否认其与正体原型间的可能性关联。

宋代词乐从音乐构成来看,既包括词人“倚声填词”的各类既有曲调,如唐大曲民间化后形成的短小体裁,民间乐曲典型化后形成的曲牌样式等;也包含体现词人个体风格的音乐创作。它们都是两宋多样化词乐风格的有机组成。阴法鲁认为,白石道人的这些词乐作品,不仅保存了一些传统的音乐因素,也可能间接吸收了一些民间音乐因素,反映着当时作曲技巧的一个侧面。我们可以充分利用这些材料,探索宋代音乐发展过程中某个流派的特点和成就。[24]参见注[15]之“姜白石和他的作品”一节,第4 页。笔者认为,这种对姜白石自度曲音乐性质与价值的评价,是符合历史实际的。

从目前学界研究来看,一些学者或以杨荫浏译谱音调怪异、姜夔为雅乐复古派代表、自度曲仅代表个人创作风格等为据,认为白石道人歌曲“旁谱”不足以作为拟构宋词音乐的证据,其价值甚至远在《九宫大成》等词乐资料之下。然而,如将白石道人歌曲置于唐宋宫调理论的整体逻辑之中,充分考虑不同时代宫调体系变迁对词乐形态的影响,以“曲调考证”及曲牌“原型—类型化”视角重新审视音乐历史传承,则姜白石自度曲的独特乐风及与后世曲牌间的承继关系亦非无迹可寻。

三、两首“醉吟商”旋律对比及衍化探析

除以曲牌骨干音为准开展原型一致性对比外,我们还可以曲牌唱词为准对比两首“醉吟商”,观察二者的原型关联和旋律衍展手法,剖析不同时代曲牌的旋律构成与衍化关系。

(一)两首“醉吟商”旋律对比

现将【醉吟商】旋律降低纯四度(自 “宫=F”移调至“宫=C”),作为对照谱第一行,工尺谱字标于五线谱上方;将杨荫浏翻译的《醉吟商小品》作为对比谱第二行,俗字谱标于五线谱下方,考察二者在曲牌原型和旋法结构上的关联。

谱例4 中,画圈音符表示旋律核心音,各句核心音连接构成核心音列(基序);连接上、下两声部核心音的实线,指示两首乐曲共有的基序和原型;连接上、下声部的虚线,指示经变化(转写)后二者一致的核心音;方框内音符为乐曲煞声;最后一行辅助谱,是《醉吟商小品》第六句的C 均转写,以便与九宫谱旋律形态比较。现将两首“醉吟商”旋律形态方面的关联归纳如下。

第一句,两曲均强调G、A 音;“春归”二字,【醉吟商】将《醉吟商小品》作下方二度移位,突出G 音,并使白石谱B 音变为九宫谱羽音A。

第二句,两曲均围绕核心音D 平稳进行;【醉吟商】第四、五小节,增加了向上波动的装饰性润腔;《醉吟商小品》核心音B 转为九宫谱C、D 两音(虚线所示)。

谱例4 两首“醉吟商”旋律对比

第三句,为该词作上阕,两曲均煞于G 音;【醉吟商】旋律级进下行,《醉吟商小品》级进上行,呈同结音逆行,构成不严格的镜像对称。

第四句,两曲核心音框架相同;【醉吟商】在此基础上,增加了向上波动的装饰性润腔。

第五句,【醉吟商】的前半句为级进上行的旋律扩充,后半句下行核心序列,与《醉吟商小品》基序基本一致;值得注意的是,《醉吟商小品》中“一点”的B、#G 两音,在【醉吟商】中已变为C、A;“心”字F 音也被【醉吟商】中的E、G 取代,突出了旋律的五正声风格。

第六句,【醉吟商】前半句同样为上行级进衍展,后半句的核心音序列与《醉吟商小品》基本相同;将《醉吟商小品》第六句下移纯四度“C 均转写”,与【醉吟商】框架的一致性清晰可辨。

通观谱例4 旋律对比谱可以看出,其一,两首“醉吟商”之间存在较密切的关联;由《醉吟商小品》定型的基本旋律框架,是【醉吟商】据以展开的重要基础。【醉吟商】通过对《醉吟商小品》原型的五声化、润饰化处理,以及唱词句读(板眼、长短)关系的重新组合,使【醉吟商】形成与明清南曲风格相一致的音乐表达。其二,二者不仅呈现出宋词曲牌在后世“昆化”的具体样态,也揭示出曲牌“昆化”的原型所本。南北曲所存前代曲牌,其音乐唱腔应与诗词格律一样,都是在对曲牌正体及原型的代代承续中不断新变发展的。

(二)两首“醉吟商”旋律衍化关系

《醉吟商小品》以宋代流行的俗字谱记写,【醉吟商】以明清流行的工尺谱记写。前者隶属唐宋俗乐二十八调系统,为中吕宫均“双调”;后者隶属明清工尺七调系统,调高可据演唱者嗓音条件酌情选择。笔者先前研究表明,明清工尺七调在传承发展中,经历了以“尺”字为调首,以“五”字为转调关键音的“正宫调工尺七调系统”;以“合”字为调首,以“工”字为转调关键音的“小工调工尺七调系统”;以“上”字为调首,以“乙”字为转调关键音的“乙字调工尺七调系统”等类型。各工尺调名系统在不同乐种实践中又有因地制宜的丰富和衍化。[25]参见注[11]。

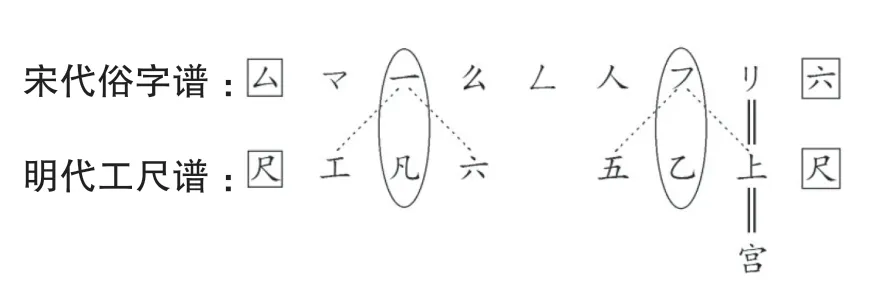

《醉吟商小品》所用谱字为“厶、マ、一、么、ㄥ、人、フ、リ、六”,其中“合(厶)”字应黄钟律。陈旸《乐书》“筚篥”条末注文曰:“今教坊所用,上七空后二空,以‘五、凡、工、尺、上、一、四、六、勾、合’十字谱其声。”[26][宋]陈旸《乐书》卷130“乐图论·胡部·筚篥”条,清光绪丙子春刊本。可知“厶”为当时“众器之首”筚篥的筒音。及至明代,俗字记谱转为工尺记谱,调首音出现向“尺”字转化的倾向,即“尺”字成为某些管色乐器的筒音标识。在宋、明宫调系统变迁大背景下,宋代俗字谱文献或出现适应新时代记谱规范的转写——以宋俗字谱调首音“合”对应明代工尺谱调首音“尺”,各谱字形成如下对应关系(见图2)。

图2 宋代俗字谱与明代工尺谱音列转写对照

如果按明代以“尺”为调首的正宫调工尺七调系统转写宋谱,即以“厶”与“尺”相对应,以宋俗字谱“リ”(C)为宫的下徵音阶重读《醉吟商小品》,则《醉吟商小品》中的“一”(F,对应“凡”字)和“フ”(B,对应“一”字)即成为工尺谱中的“清角”和“变宫”两个变音。为突出南曲工尺谱的五正声核心地位,这两个谱字分别被临近的“マ”或“么”(E 或G,对应“工”或“六”字)和“リ”或“人”(C 或A,对应“上”或“五”字)替代;《醉吟商小品》中的“勾”字“ㄥ”(#G,对应“下五”),则被“人”(A,对应“五”字)就近取代。

经过上述转写,《醉吟商小品》的俗字固定调记谱,便衍化出一个以“上”字为宫的五声性曲牌框架(见谱例3 第一行谱)。以这个新的五声性曲牌原型为基础,按照明代以来逐渐定型的南曲韵唱规范润腔,即通常所谓的“昆化”(包括旋律装饰和与之相应的句读重组),便得到【醉吟商】新的“曲唱”[27]洛地先生在《词乐曲唱》中指出,“曲唱”是“以文化乐”的唱,根本特征是“依字声行腔”。该著系统论述了“依字声行腔”的规律与特点,以及“词乐”与“曲唱”的演化与构成,可资参考。参见洛地《词乐曲唱》,人民音乐出版社1995 年版。风格。由此推测,姜白石创作或记录的17 首词乐谱,经过明代乐(文)人的创造性转写和曲唱,被作为一种如霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)所言的“被发明的传统”继承下来,成为唐宋以来曲牌“原型—类型化”制约下“移步不换形”式传承的例证。姜白石词乐创作是宋词音乐诸多流派之一,在后世又演变为《九宫大成》同名曲牌唱韵,表现出不同的时代风尚和音体系传承。[28]南宋姜白石的自度曲与明清南北曲传承的宋词音乐,二者形态及表现各不相同。孙玄龄指出:“这种同为宋词,但音乐表现不同的现象,大概是两种音乐体系的传承。所以,杨(荫浏)先生把两种都翻译了出来,并无侧重于一种。”参见孙玄龄《实践与音乐研究——谈杨荫浏先生在〈中国古代音乐史稿〉中对昆曲的使用》,《中国音乐学》2019 年第4 期;收入中国艺术研究院音乐研究所、中国艺术研究院艺术与文献馆编《天韵社曲谱》(下册),文化艺术出版社2019 年版,第188 页。结合近古宫调系统变迁和声腔体系发展,可推测这种大规模的音乐风格转型,大抵发生于明代南曲(南戏,尤其昆腔)兴盛之际。

四、溯流探源:近古词乐流变蠡测及考证构想

本文对两首“醉吟商”的初步分析表明,唐宋以来词调音乐在流传中,会基于对曲牌正体和原型的传承,产生适应时代风尚的新变,继而创造出具有特色鲜明的“新艺术”风格。明确这一点,可为完善古谱解译和曲调考证提供新的方法论视角。

(一)近古词乐流变与宋明音乐转型

关于唐、五代及两宋音乐的胡化之风,文献多有反映。《旧唐书·音乐志》曰:“开元已来,歌者杂用胡夷里巷之曲。”[29][后晋]刘昫等《旧唐书·音乐志三》卷30,中华书局1975 年版,第1089 页。北宋陈旸论及当时宫廷音乐时说:“至于曲调,抑又沿袭胡俗之旧,未纯乎中正之雅。其欲声调而四时和,奏发而万类应,亦已难矣。”[30][宋]陈旸《乐书》卷157“乐图论·雅部·歌·曲调上”,清光绪丙子春刊本。苏轼《书鲜于子骏楚词后》亦云:“譬之于乐,变乱之极,而至于今,凡世俗之所用,皆夷声夷器也,求所谓郑、卫者,且不可得,而况于雅音乎?”[31][宋]苏轼《苏轼文集》卷66,中华书局1986 年版,第2057 页。这些出自士人立场的论述,表明当时无论宫廷还是世俗音乐,均沿袭了“胡俗之旧”。一些代表性胡俗旧曲被反复使用,融入填词所依曲调中来,逐渐具有曲牌属性。包括姜白石之类能自度曲的词人,即便其“先撰腔子,后填词”[32][宋]赵令畤《侯鲭录》卷7,中华书局2002 年版,第184 页。,也难完全摆脱胡乐风尚的影响。脱胎于中外音乐大交融背景的词乐,以“未纯乎中正之雅”的“胡夷里巷之曲”,构筑起近古时代音乐历史形态流变的逻辑起点。这一音乐风格的直接体现,就是规范旋律用音和宫调结构的俗乐二十八调系统。张炎《词源》记录的这一宫调系统,是唐宋乐调规范的客观反映,其均、宫、调三层次的宫调模型,在《敦煌乐谱》和《白石道人歌曲》等作品中均有实践[33]相关论证,参见李宏锋《含英咀华 聚沙成塔——从两例古谱译解看“同均三宫”理论的实践意义》,《音乐研究》2018 年第2 期,第26—41 页。,是涵盖“五正声”和多民族、地域音乐元素在内的、更为宏阔的理论架构。

然而,从文献记载看,这种有着多调性色彩空间的音乐语言,随着词乐时代的消退和剧曲时代的来临,在金元之际已然为之一变。清刘熙载《艺概》曰:“昔人谓金、元所用之乐,嘈杂凄紧,缓急之间,词不能按,乃更为新声,是曲亦可补词之不足也。”又引王元美之语云:“词不快北耳而后有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲。”[34][清]刘熙载《艺概·词曲概》,载俞为民等编《历代曲话汇编——新编中国古典戏曲论著集成》(清代编,第四集),黄山书社2008 年版,第457—458 页。称以曲补词之不足、以南曲补北曲之阙如,可见两宋词乐在金元开始转变,宋代词乐与元代北曲、元明南曲的音乐形态已明显不同。

时至明清,词曲风尚又为之新变。据清毛奇龄《竟山乐录》记述,金章宗时已有“以番乐为北调,古乐为南调,北调则七声并行二变交作,而南调则仅周旋于五声之间”的观念;元末明初这种观念进一步强化,“始有南曲行于世,则是古乐用五声,今乐用七声。凡和平宛转,春容乐易,如今吴人所传之南曲,即古乐也。”[35][清]毛奇龄《竟山乐录》卷4,“丛书集成初 编”本,商务印书馆1937 年版,第53—54 页。黄翔鹏认为,后世所谓南曲五声、北曲七声的总结,不过是人为制造的结果,大抵出现于明中叶之后。[36]参见黄翔鹏《中国古代音乐史的分期研究及有关新材料、新问题》,载《乐问》,中央音乐学院出版社2000 年版,第217 页。这种人为约定的法则一经提出,便迅速在明代剧坛得到实践。在历代音乐逐渐失传的背景下,明代乐人以较之二十八调简化得多的方式转写(唱奏)旧谱,包括弱化俗乐调内涵、首调读谱、以上代勾、乙凡不分上下、消弭变律等,加之适应时代语音和审美的依字行腔与旋律润饰,终于翻出以南北曲为主流的“新声”。这些依前朝旧曲“昆化”得到的曲牌,至清初在《九宫大成》中获得系统整理。[37]如果从这一传承过程看,对于宋词音乐而言,《九宫大成》确是在以南北曲唱法为宋词订谱,但其创腔的核心基础之一,则是两宋传至明清的曲牌原型。

从充盈着胡夷之音的两宋词乐的逻辑起点,到明清昆化后宋词音乐“被发明的传统”,二者音乐形态可谓天渊之别。黄翔鹏在概括这种变迁时指出:“我以为,古时五声与七声、九声原是并行的,后来之所以在某种广泛流传的音乐(如戏曲中之‘南曲’)中形成了五声独霸的局面,实在很难说是远古的传统,恐怕这也正和胡须的下垂一样,恰也另有来源。”[38]黄翔鹏《两宋胡夷里巷遗音初探》,载《中国人的音乐和音乐学》,山东文艺出版社1997 年版,第41 页。并且认为明清这种“抹平了三种音阶,把丰富多彩的不同音律变成了同一种味道”的流变,实在是“传统音乐的一种失真的危机”[39]黄翔鹏《〈新定九宫大成南北词宫谱简谱示意本〉题记》,《中国音乐学》1998 年第3 期,第9 页。。

以上述两宋至明清的音乐风格变迁,比照学界热衷探讨的唐宋音乐转型(断层),可以看出:文史学界所谓唐宋转型或断层,或更多就大文化层面而言;具体到音乐本体形态,如敦煌曲谱与白石乐谱,二者风格差别并非巨大(同属俗乐二十八调系统),反而宋元与明清间的音乐形态有天渊之别。以近古词乐曲牌流变情形观之,则唐代以来的音乐史变迁中,宋明断层甚于唐宋。至于宋明音乐历史断层(或曰转型)的原因,学界自可结合时代背景从内因、外因两层面探寻。[40]黄翔鹏《怎样确认〈九宫大成〉元散曲中仍存真元之声》一文,除从音乐形态变迁和曲调考证角度探讨近古音乐流变外,还特别提道:“明代人制造‘南五声、北七声’理论,大约与过去的民族矛盾有一定联系。历史上有两个时期绝对地提倡五声,一是隋文帝杨坚时期,一是明太祖朱元璋时期。杨坚是从北周手里夺得江山,故排斥北方的东西,把江南当作中国文化的中心。朱元璋则起自吴地,曾号‘吴王’,这与他在音乐文化上的态度也有关系。”该文由路应昆录整理,原载《戏曲艺术》1994 年第4 期;又收入中国艺术研究院音乐研究所编《黄翔鹏文存》 (下册),山东文艺出版社2005年版,第1037页。笔者认为,连接唐宋与明清的元代社会的政治、经济、文化及其主流音乐形态,诸如夷夏之辨与民族矛盾、游牧民族音乐性格、音乐体制变迁等,或许是考证近古中国音乐历史演变的重要节点。[41]关于此点,笔者拟另撰文研讨。

(二)基于“宫调变迁”与“原型分析”的曲牌音乐考证

以词乐考辨为例,厘清唐宋至明清曲牌音乐的若干衍化,我们便能够基于后世可以凭借的音乐史料,包括古谱、文献和传统音乐遗存等,在一定限度内合理推测前代某些体裁音乐的形态特征。从以【醉吟商】为例的宋词曲牌音乐流变来看,开展溯流探源式曲牌音乐考证的途径,可从如下五个方面考虑:宫调体系变迁、曲牌原型分析、核心音列调整、旋律润腔装饰、诗词句读重组。

“宫调体系变迁”,即同名曲牌在不同时代所隶属的各不同宫调系统之间的关联。唐宋以来音乐调名系统变迁繁杂,总体包括俗乐二十八调、工尺七调、琴调、雅乐宫调等不同类别。明清时期的工尺七调又衍变出正宫调、小工调、乙字调等不同基础调的命名系统。宫调系统的另一重要内容,是历代黄钟音高变迁。在固定调谱字系统中,黄钟音高的改变直接影响不同调名的对应关系。通过对历代黄钟音高变迁和调名体系内在关系的考证,厘清曲牌不同时期所属宫调的名实关系,便意味着基本掌握了乐曲音列、调高、调式的用音规范,进而在把握时代整体宫调体系的基础上,对乐曲形态做出符合历史逻辑的推断。黄翔鹏晚年倾力于以宫调考辨为主体的“曲调考证”研究,从《九宫大成》等近世曲谱和传统音乐遗存中考证出一批前朝作品,极大地丰富了古代音乐形态研究。

“曲牌原型分析”与“核心音列调整”,是笔者基于曲牌“原型—类型化”理念而提出的考证设想。通过前文对两首“醉吟商”的分析,可初步推知唐宋以来词调音乐传承中,除宫调系统变迁有可循之迹外,不同时代同名曲牌旋律间,也可能存在基于共同原型的衍变关系。我们可据后世留存的曲牌音乐,抽绎其中具有基因意义的原型框架,以此作为上溯前代音乐风貌的基础。将此原型框架重置于特定时代的宫调系统,以其原调名内涵调整个别原型骨干音,得到历史上该曲牌正体的原型框架,以此作为拟构宋词曲牌音调的基础。

“旋律润腔装饰”和“诗词句读重组”是在曲牌原型基础上对曲牌正体旋律的拟构,包括依宋词格律还原句读、重组节拍、写定旋律,进而以宋代词乐吟唱特点对旋律作进一步润饰丰富,最终得到贴合时代风格的完整曲牌音乐。这一工作实质是曲牌历史衍变发展的“逆过程”。在近古音乐历程中,不仅宋词曲牌被后世诸宫调、南戏、杂剧、散曲和南北曲等新体裁吸收,宋代词乐的诸多编创手法,如减字、偷声、添字、添声、摊声、摊破和犯调等[42]相关术语说明,参见刘明澜《论词调的变化》,《音乐艺术》1994 年第2 期,第12、13 页。同样影响深远,目的是使原曲牌音调更好地适应新时代的词曲组合要求。《钦定曲谱》载:“然亦随宜消息,欲曼衍则板可赠,欲径净则板可减,欲变换新巧则板可移,南北曲皆然。”[43][清]王奕清等《康熙曲谱》“凡例”,岳麓书社2000 年版,第2 页。可知南北曲应用中的曲牌句读和板眼安排存在很大灵活性。曲牌音乐考证中的“诗词句读重组”和“旋律润腔装饰”,就是在整体把握宋词曲牌正体框架的基础上,合理还原历史上已发生的“减字、偷声及添字、摊破”等处理,综合考虑宋词音乐特征,拟构出符合特定时代风格的曲牌音乐。

现以《九宫大成》宋词曲牌考证为例,试将“基于宫调变迁与原型分析的曲牌音乐考证”的具体步骤和方法归纳如下:首先,分析九宫谱相关宋词曲牌旋律,对其作“原型—类型化”分析,剥离其中因“昆化”形成的润腔装饰等信息,提取九宫谱曲牌的旋律原型;其次,以唐宋俗乐二十八调理论为基础,对提取的九宫谱变体原型作溯源式处理,考订其中因历代转写而丢失的宫调信息,补充或调整曲牌原型骨干音,得到与俗乐调名乐学内涵一致的拟宋词乐新原型;再次,依照宋代词乐吟唱风格,对第二步所得新的曲牌正体原型作进一步整理,拟构出宋词同名曲牌的“筐格”[44][明]王骥德《方诸馆曲律·论腔调第十》曰:“乐之筐格在曲,而色泽在唱。”文中所用“筐格”即取法于此。参见中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》(四),中国戏剧出版社1959 年版,第114 页。,即工尺(或俗字)骨干音谱;最后,将宋词原作填入拟构的筐格,并作一定的唱腔润色,最终得到可供演唱的宋代词乐考订之曲。

从学科方法论方面看,黄翔鹏提出的立足古谱和传统音乐遗存“溯流探源”,是考察音乐历史形态及其流变的重要方法。综合运用宫调变迁考证和曲牌原型分析,深入曲牌形态内部回溯历史,有可能通过对同名曲牌不同时代核心原型、旋律润腔、语言规范、句读组合等规律的考辨,不断接近两宋词乐艺术风貌。本文以两首“醉吟商”对比研究为例,通过对近古词乐流变与宋明音乐转型的思考,提出基于宫调变迁与原型分析的曲牌考证理念,正是上述思考的初步尝试。曲牌“原型—类型化”研究,在归纳曲牌素材类型和衍展手法,拓展传统音乐技术理论,为音乐风格史建构提供时代标准的同时,或可对音乐史学方法论建设有所补益。