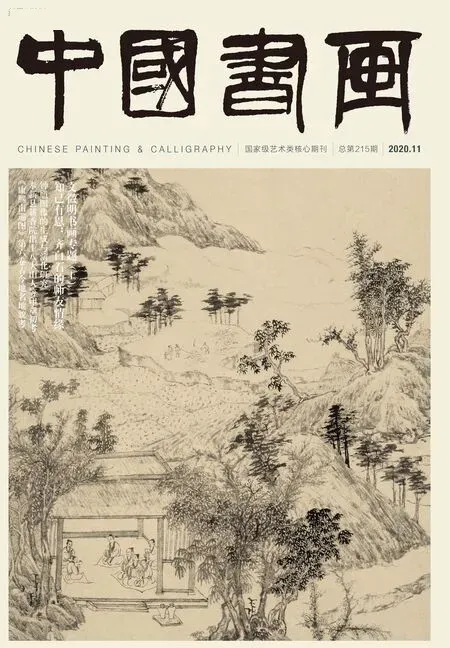

书画“逸品”的格调内涵和审美取向

◇ 毛文睿

“以追光蹑影之笔,写通天尽人之怀”〔1〕,这是宗白华先生眼中审美格调应当追寻的理想境界。而此处“通天尽人”实指审美格调的“超越性”,它“既使心灵和宇宙净化,又使心灵和宇宙深化,使人在超脱的胸襟里体味到宇宙的深境”〔2〕。应当说,书画格调的审美内涵似乎在宗白华先生的阐发下变得生动明晰。其实,早在先秦时期,老子就以“道”的品格揭示出了书画格调的审美内涵。比如,老子讲“道法自然”〔3〕,认为“道”之宇宙本体的存在状态是自然而然,不受外物干扰,独立而超越于万有之上的,因而天地万物运化其中也应当有着“自然”的品格。但是对于主体之人来说,他们虽身随大化,却时时经受着功利欲望、智力角逐的困扰,因而难以在生命活动中保有“自然”的品格。所以老子在标举“自然”的同时,也强调主体要在生命活动中与世俗百态保持距离,更要从精神意向上实现超越,实现对“道”之本体境界(“自然”品格)的超然追求。可以说,老子论“自然”,从宇宙本体的高度为天地万物确立了一个很高的标准,而“自然”及其包含的超越意味也成了后世书画艺术所推崇的审美指标。后世书画理论论“雅俗”,讲“平淡”“天然”,无不是围绕“自然”的理想展开去的。

故而我们可以认为,审美格调要求主体有着超拔的人生意向,也要求艺术形态表现有朴素自然、远于尘俗的品格,这是审美格调的要义,也是书画格调追求的理想境界。对此,书画品评体系中“逸品”理论内涵的建构过程便是很好的例证,它从品评的角度反映了书画艺术的审美取向,体现着书画主体对审美格调的认知和践行历程。

注释:

〔1〕转引自宗白华《美学散步》,上海人民美术出版社1981 年版,第84 页。

〔2〕同上,第86 页。

〔3〕陈鼓应注译《老子今注今译》,商务印书馆2003 年版,第169 页。

〔4〕〔唐〕李嗣真著《书后品》,《历代书法论文选》,上海书画出版社2014 年版,第136 页。

〔5〕同上,第133—134 页。

〔6〕〔7〕同上,第134 页。〔8〕〔9〕〔10〕同上,第135 页。

[五代]杨凝式 行草书神仙起居法 27cm×21.2cm 纸本 故宫博物院藏

[清]金农 梅花图册(部分)25.8cm×33cm 纸本墨笔 上海博物馆藏

一、“超然逸品”—书画格调的理论初构

唐代李嗣真最先以“逸”来品评书法格调。在《书后品》中,他将八十二位书家划分为逸品、上品、中品、下品,又分别在上品、中品、下品之中进一步细分了上、中、下等级。其中逸品为最高品,且录入逸品的书家仅有四人,分别是张芝、钟繇、王羲之、王献之。李嗣真概括其为:“仓颉造书,鬼哭天禀,史籀堙灭,陈仓籍甚。秦相刻铭,灿若舒锦,钟、张、羲、献,超然逸品。”〔4〕仓颉、史籀、秦相(李斯)代表着文字发展进程中的一座座高峰,对推进文字发展起着举足轻重的历史意义,他们创立的文字体例成为后世书法研讨一切形式之美的根本依据和法度准绳。在李嗣真看来,依托于文字发展而存在的书法艺术,在品格上若想登于逸品,应当首先符合一个基本要求,即同仓颉等人之于文字的功用一般,具备开创法度典范和推进书法艺术的社会、历史价值。这不可不说是最高品逸品之所以称为最高品从而凌驾于众品之上的一个基本的前提条件。李嗣真在《书后品》开篇所讲的几段文字也可证明这一点,他说:“昔仓颉造书,天雨粟,鬼夜哭,亦有感矣。盖德成而上,谓仁、义、礼、智、信也;艺成而下,谓礼、乐、射、御、书、数也。”〔5〕“及作《书评》而登逸品者数四人,故知艺之为末,信也。”〔6〕又说:“虽然,若超吾逸品之才者,亦当敻绝终古,无复继作也。故斐然有感而作《书评》,虽不足以对扬王休、弘阐神化,亦名流之美事耳。”〔7〕逸品四人,张芝、钟繇、“二王”显然符合这一条件,他们于草书体势中创下格局,在楷书章法上成就高古范式,以行草用笔蕴化情意传统,在各自的时代对不同书体进行了书法形态上的“创意立体”,旷古绝今,可谓后世之楷模。

可以说,李嗣真的书法品评是在肯定“德”的社会功用,以“艺”为辅、为末的论调上展开的,因而用文字比对书法,看重书法艺术的社会、历史价值,再以此作为价值评判的一个重要前提条件就成为李嗣真格调理论的一个基本倾向。当然,李嗣真并没有忽视对书法艺术品格的内在考量。他在评价逸品书家和相关作品时说:

而钟、张筋骨有余,肤肉未赡,逸少加减太过,朱粉无设,同夫披云睹日,芙蓉出水,求其盛美,难以备诸。〔8〕

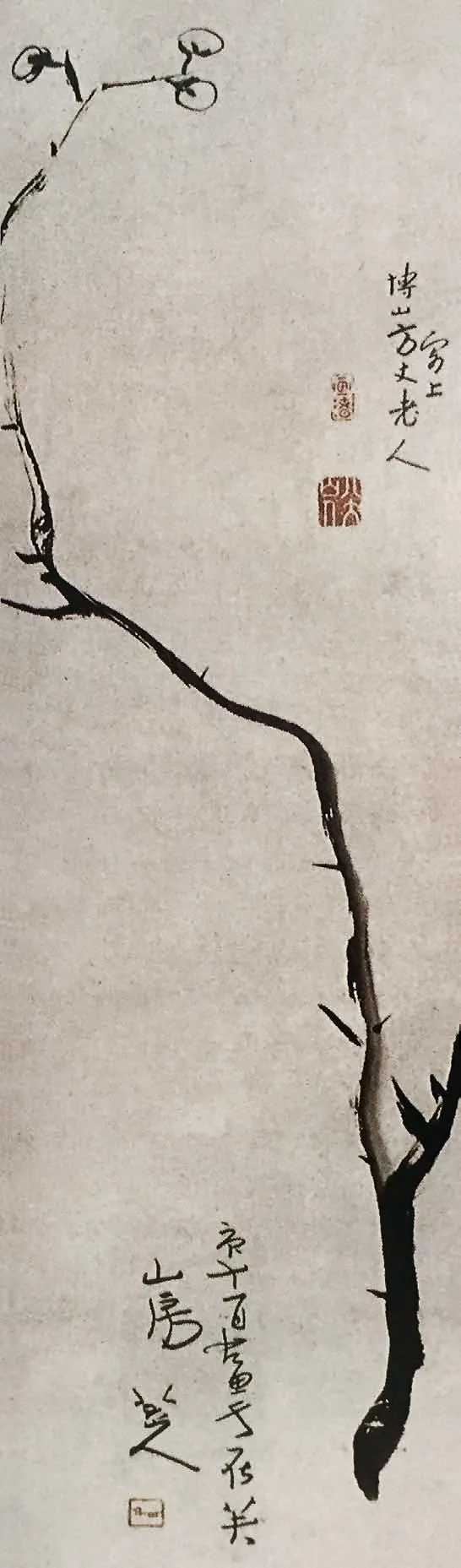

[明]八大山人 墨梅图轴 125.7cm×34cm 纸本墨笔

由此可知,李嗣真虽以逸品为最高品,但归于逸品的书家作品在李嗣真看来并不是毫无缺陷的,比如他说钟繇和张芝书法有“筋骨”,但“肤肉未赡”。这里的“筋骨”实际上就是指以章法结构和用笔关系连带出来的“生命骨骼”。在这个由“生命骨骼”构成的“生命空间”里,李嗣真认为钟繇、张芝的书法欠缺“肤肉”,换言之,就是缺少笔画上的起伏韵致。如果说“筋骨”是“质”,那么“肤肉”就是“文”,一个是内含的体格,一个是浮动于形模的韵致。李嗣真客观地认为书家在创作上“难以备诸”,不可能以一种字体、一种面貌包揽所有美好的书写形态,认为每一位书家的作品都存在一定的弊漏。

但是李嗣真说,逸品之作虽各有缺憾,但却拥有一个共同的特征,就是它们的艺术风貌都自然而然,不作过多的雕饰,如“披云睹日,芙蓉出水”〔9〕,充沛着一种临风自处的天然情态:

然伯英章草似春虹饮涧,霞落浮浦;又似沃雾沾濡,繁霜摇落。元常正隶如郊庙既陈,俎豆斯在;又比寒涧□豁,秋山磋峨。右军正体如阴阳四时,寒暑调畅,岩廊宏敞,簪裾肃穆。其声鸣也,则铿锵金石;其芬郁也,则氤氲兰麝;其难征也,则缥缈而已仙;其可觌也,则昭彰而在目。可谓书之圣也。若草、行杂体,如清风出袖,明月入怀,瑾瑜烂而五色,黼绣摛其七采,故使离朱丧明,子斯失听,可谓草之圣也。其飞白也,犹夫雾系卷舒,烟空照灼,长剑耿介而倚天,劲矢超腾而无地,可谓飞白之仙也。又如松岩点黛,蓊郁而起朝云;飞泉漱玉,洒散而成暮雨。既离方以遁圆,亦非丝而异帛,趣长笔短,差难缕陈。子敬草书逸气过父,如丹穴凤舞,清泉龙跃,倏忽变化,莫知所自,或蹴海移山,翻涛簸岳。〔10〕

透过“春虹饮涧,霞落浮浦”“沃雾沾濡,繁霜摇落”这些以自然物象作比的描述,我们似乎能够感受到逸品书法天然清新的风神面貌,这在李嗣真看来是逸品书法的共通之处,也是逸品作为最高品得以成立的第二个重要条件。但是,类似“春虹饮涧,霞落浮浦”的描述性话语实际上仍然保留着汉魏以来以自然物象作比的评鉴方式,李嗣真并没有从理论上对逸品书法的风貌进行总结。

总的来说,李嗣真逸品说的提出是书画品评体系探讨格调问题的先声,它包含了两个价值取向:第一,逸品书法需要具备开创法度典范和推进书法艺术的社会、历史价值;第二,逸品书法在艺术风貌上必然少有雕饰,具有一种天然的情态。后世有关逸品的格调理论正是在这样两个初始的价值取向上进行推衍和取舍的。

二、从“神”到“自然”——书画格调审美标准的揭示

陈师曾 紫兰图轴 131cm×47cm 纸本设色 1923年 北京画院藏

后来的朱景玄、张彦远二人在逸品观念上的龃龉可以视为书画格调理论在品评层面上的一个过渡阶段。受顾恺之、谢赫以来“以形写神”〔11〕绘画思想的影响,朱景玄、张彦远在品第方式上均以“形”“神”二元为内在依据,主张在形模的经营中表现物象之“神”,即表现物象的天然情态。但不同的是,朱景玄以“神”为要,观念根源处实是强调不离“法”;张彦远以“神”为要,却更以“自然”为高,认为绘画作品的“自然”品格是画者的终极追求,是画艺论“法”、求“神”背后更深层的美学目的。朱景玄、张彦远思想观念的前后差异表明,书画品评体系中的格调内涵存在一个渐趋明晰的过渡过程,而其中的关键之处则在于格调审美标准的揭示。

朱景玄在其《唐朝名画录》中也列有逸品。在朱景玄看来,逸品不仅不是品第等级中的最高品,而且相对于“神、妙、能”,“逸”是游离于三者之外的一个品第,原因在于它不落常法、风貌奇出,有别于当时以“形—神”为评判标准的品第风尚。朱景玄将王墨、李灵省、张志和列为逸品画家的代表,并评论说:“此三人非画之本法,故目之为逸品,盖前古未之有也,故书之。”〔12〕可见,朱景玄所谓“逸”是相对于“法”而存在的,因而他所谓逸品的内涵实际上就是“非画之本法”。逸品画家的作品便体现了这一点。如朱景玄评王墨“应手随意,倏若造化,图出云霞,染成风雨,宛若神巧,俯观不见其墨污之迹,皆谓奇异也”〔13〕,评李灵省“得非常之体,符造化之功,不拘于品格,自得其趣尔”〔14〕,等等。这些逸品画家均脱离于法度标准之外,试图用新的笔墨探索超越格套的艺术风貌。他们的画作虽“宛若神巧”,但由于不符合常法,只能归为逸品。所以朱景玄以“神”为要,观念根源处实是强调不离“法”。这不得不说是唐代“尚法”意识的思想产物。除此以外,我们还可以看到,“神”“妙”“能”渐次降品,而“逸”却无关品第等级的高下,仅仅被作为品评体系中超越时代标准的一个旁支现象。所以,朱景玄定义的逸品虽然也属于书画品评理论中的逸品理论,但它却不属于书画格调理论。原因是它无关品第等级高下,脱离价值标准的评判范围,且仅相对于“法”而存在。这恰好与张彦远的逸品观念形成了一个对照。

张彦远在“形—神”标准的基础上明确提出了“自然”这一标准,将“自然”作为绘画最高的审美理想。这是书画格调审美标准和理论内涵在品评体系中渐趋明晰的标志。张彦远说:“夫失于自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精,精之为病也而成谨细。”〔15〕“自然”作为最高品,位于其他几品甚至是“神”品之上,在张彦远看来有着特殊的意义。对此,张彦远主要通过“象”“意”两个范畴对“自然”展开了讨论。他说:

夫阴阳陶蒸,万象错布,玄化无言,神工独运。〔16〕

是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。〔17〕

众皆谨于象似,我则脱落其凡俗。〔18〕

在张彦远看来,“象”有这样几层含义。其一,在“阴阳陶蒸,万象错布,玄化无言,神工独运”的宇宙空间中,“象”指代天地万物自然而然的生命情状;其二,“意在五色,则物象乖矣”,这里的“象”是指绘画创作中融合了主观情感的“意象”,是主体情感与客体之“象”的融合,具有审美的意味;其三,张彦远认为,“众皆谨于象似,我则脱落其凡俗”,由于绘画创作中的“象”受到了形模的束缚,“象”便具有“凡俗”的品格倾向,绘画创作的深层追求就是从“象”的凡俗之态中超越出来,获得理想品格。从天地万物之“象”到审美之“意象”,再到超越“象”的凡俗之态拥有理想的品格,“象”的内涵与境界层次在逐步深化。有关“意”的论述在《历代名画记》中有很多处,其中最能体现张彦远观点的是“运墨而五色具,谓之得意”。张彦远认为“得意”从而超越“象”之凡俗形态在审美形态上的一个体现就是以水墨取代五色。五色斑斓,附着于物象便增加了物象的有限性。相反的,水墨简净深远,脱略五色形模,使物象超越了“象”的有限性。按张彦远的观点,绘画应当追求超越之“象”、无限之“意”,而建立在超越之“象”、无限之“意”上的“自然”品格也应当有着超越性的审美追求。进而,张彦远说:“夫画物特忌形貌采章历历具足,甚谨甚细,而外露巧密,所以不患不了,而患于了。”〔19〕他反对拘泥于凡俗之态的绘画创作,从美学的高度揭示了“自然”品格作为价值标准的审美意义。

总之,朱景玄、张彦远二人在逸品观念上的龃龉很好地反映了书画格调内涵在理论上渐趋明晰的一个过渡过程。唐代绘画品评虽长期笼罩着“形—神”二元的价值评判标准,但是张彦远突破了这一标准,揭示了画艺论“法”、求“神”背后更深层的美学目的—以“自然”为标准的格调理想。

三、“逸格”—书画格调审美内涵的建构与完善

北宋黄休复的逸品观是书画格调审美内涵在品第层面上的确立。相较于前人,黄休复有关“逸”的思想更为成熟,它延续了张彦远“自然”的思想,对“逸”与其他品第之间的关系也有着更加清晰的认知和理论界定:

逸格:画之逸格,最难其铸,拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之曰逸格尔。〔20〕

神格:大凡画艺,应物象形,其天机迥高,思与神合,创意立体,妙合化权,非谓开厨已走,拔壁而飞,故目之曰神格尔。〔21〕

妙格:画之于人,各有本情,笔精墨妙,不知所然,若投刃解牛,类运斤于?鼻,自心付手,曲尽玄微,故目之曰妙格尔。〔22〕

能格:画有性周动植,学侔天功,乃至结?融川,潜鳞翔羽,形象生动者,故目之曰能格尔。〔23〕

换而言之,“能格”指代的绘画作品对物象的描摹是客观平实的,因而“潜鳞翔羽,形象生动”,该品画作只能达于“形似”;“妙格”指代的绘画作品在技法上已然臻于娴熟,可知在“妙”这一阶段,画者能熟练地运用笔墨技巧使得画作在“形”的展示上达到理想的状态;“神格”指代的绘画作品在“妙格”的基础上获得了物象的“神”,即“以形写神”的“神”,用张彦远的话来说,就是“全神气”〔24〕的“神气”;“逸格”即是指绘画作品在“神”之上要求一种“莫可楷模,出于意表”的超然品格,它以“笔简形具,得之自然”为具体的审美特征。

齐白石 沁园忆旧图轴 136.4cm×35.3cm 纸本设色 1950年 辽宁省博物馆藏

黄休复将“逸”列于“神”之上,在笔者看来有两个原因。其一,如果说“神”是对“象”生意神采的捕捉,审美的落脚点在于个别,那么“逸”则是在“象”之生意神采之外追求的审美境界。它超越个别,超越笔墨形式,有着出乎生意神采之外的审美意义。清代龚贤讲“能品而上,犹在笔墨之内,逸品则超乎笔墨之外”〔25〕,就是这个意思。其二,“逸格”要求创作主体具备远离尘俗的超拔、高旷的精神,“神”格只要求摹写生意神采,并未对主体的精神境界提出要求。孙位作为唯一一位被列入“逸格”的画家,黄休复评其“性情疏野,襟抱超然,虽好饮酒,未尝沈酩”〔26〕。可见超然的襟怀、绝俗的精神是“逸”高于“神”的一个主观条件。所以归结来说,“逸”作为格调境界,相较于其他几品,在审美形态和主体精神上都实现了超越性。

据此我们可以认为,“逸品”说代表的格调理论发展到黄休复,以主体超然的襟怀和出乎生意神采之外的审美境界为具体内容。它在一定程度上体现了书画格调的审美内涵和本质规定。

注释:

〔11〕李来源、林木编《中国古代画论发展史实》,上海人民美术出版社1997 年版,第45 页。

〔12〕于安澜编著《书品丛书》,卷一,河南大学出版社2015 年版,第122 页。

〔13〕同上,第121 页。

〔14〕同上,第122 页。

〔15〕〔16〕〔17〕于安澜编著《画史丛书》,卷一,河南大学出版社2015 年版,第34 页。

〔18〕同上,第33 页。

〔19〕李来源、林木编《中国古代画论发展史实》,上海人民美术出版社1997 年版,第79 页。

〔20〕〔21〕于安澜编著《画史丛书》,卷五,河南大学出版社2015 年版,第1741 页。

〔22〕同上,第1742 页。

〔23〕同上,第1743 页。

〔24〕同〔15〕,第32 页。

〔25〕同〔19〕,第272 页。

〔26〕同〔20〕,第1745 页。