基于双向转诊模式构建社区骨质疏松症防治路径及其意义研究

周鹏,杨蓝,薛斌,卫洋洋,吴颖华,王晓琴,刘海蛟,胡健康,易春涛,顾文钦

本研究意义:

本研究构建的双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径,是以社区卫生服务中心与综合医院历年的骨质疏松症双向转诊模式和试点经验作为实践依据,以近十年国内外骨质疏松症管理相关临床指南作为理论依据,结合社区卫生服务中心的资源现状,最终形成的量化的、标准化的、可视化的防治路径,对医疗卫生机构开展骨质疏松症预防控制具有一定参考意义。

骨质疏松症(osteoporosis)是与增龄相关的全身性骨病,目前我国50 岁以上骨质疏松症患者近7 000 万,占同年龄段人口20%以上[1]。社区卫生服务机构是承担骨质疏松症早期防治工作的最佳医疗机构,与综合医院合作能够实现骨质疏松症的三级预防。然而,目前针对骨质疏松症的研究多为发病机制或基础流行病学调查,针对骨质疏松症患者、高危人群、普通居民开展的防治研究还不够[1-3],尚无统一、公认的骨质疏松症防治和管理模式。尽管《原发性骨质疏松症诊疗指南(2017)》[4]中提到了不同医疗机构骨质疏松症分级诊疗流程及分工,但对于实际医疗场景中的应用指导价值有限。基层临床医生对骨质疏松症的关注度不够、规范诊治程度不高,在慢病管理服务团队中仍存在角色模糊、职责不清的问题[3]。

基于此,本研究通过选取国内外骨质疏松症防治指南,整合简易、准确、适用于社区的骨质疏松症防治工具,以枫林社区卫生服务中心(以下简称“枫林社区”)与上海市第六人民医院(以下简称“市六医院”)的双向转诊模式作为现实基础和研究保障,构建一套完整的双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径,以期实现医疗资源合理共享,帮助提高社区全科医生对骨质疏松症筛查-诊断-防治-康复-随访各环节的认知和能力,为后续规范化开展社区骨质疏松症防治提供参考意见。

1 资料与方法

1.1 国内外骨质疏松症防治工具整理与遴选 通过文献回顾法,以“骨质疏松症/osteoporosis”“防治/prevention and treatment”“ 筛 查/screening”“ 诊 断/diagnosis”“ 康 复/rehabilitate”“随访/follow-up”“指南/guideline”“工具/tool”等词的排列组合作为主题词,检索年限为1999—2019 年,在中国知网、万方数据知识服务平台、Web of Science、Science Direct 等数据库中检索,查询国内外骨质疏松症防治的相关指南,整理社区骨质疏松症防治工具池。文献纳入标准:(1)研究对象为骨质疏松症;(2)骨质疏松症防治的工具和标准明确。排除标准:(1)重复报道;(2)文献质量差;(3)文献类型为病例报道、会议摘要、效果评价研究等。

基于以下2 个原则纳入社区骨质疏松症防治各环节的工具和标准:(1)适用中国人群;(2)适合双向转诊模式,社区开展具有可及性,或能够借助向上转诊至综合医院开展。最终形成适合社区-综合医院双向转诊模式的骨质疏松症防治工具集合。

1.2 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径构建 通过焦点小组法,以枫林社区与市六医院的双向转诊模式作为现实基础,结合枫林社区自2012 年起开设骨质疏松症防治经验,构建双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径。

1.2.1 对象 邀请枫林社区提供骨质疏松症防治相关服务的一线业务骨干及相应科室负责人共5 人参与焦点小组会议。其中,男2 名,女3 名;本科4 名,研究生1 名;中级职称5名;工作年限分别为13、13、10、9、8 年。

1.2.2 数据采集与质控 基于文献回顾结果,设置骨质疏松症防治服务筛查、诊断、鉴别诊断、防治、康复、随访等6大环节,邀请各参会人员对各自所参与的骨质疏松症防治服务环节、所采用的测量/记录工具、服务对象、服务内容、服务流程等进行介绍,并由社区骨质疏松症防治项目负责人对各环节之间的衔接办法进行补充确认。

会议持续约2 h,会议结束后由第三方基于会议录音和现场资料进行文字转录和路径梳理,反馈给参会人员二次确认后形成路径终稿。

1.2.3 数据处理方法 借助Microsoft Visio 绘制软件,将社区-医院供方视角下的骨质疏松症防治路径绘制为标准流程图文档。

2 结果

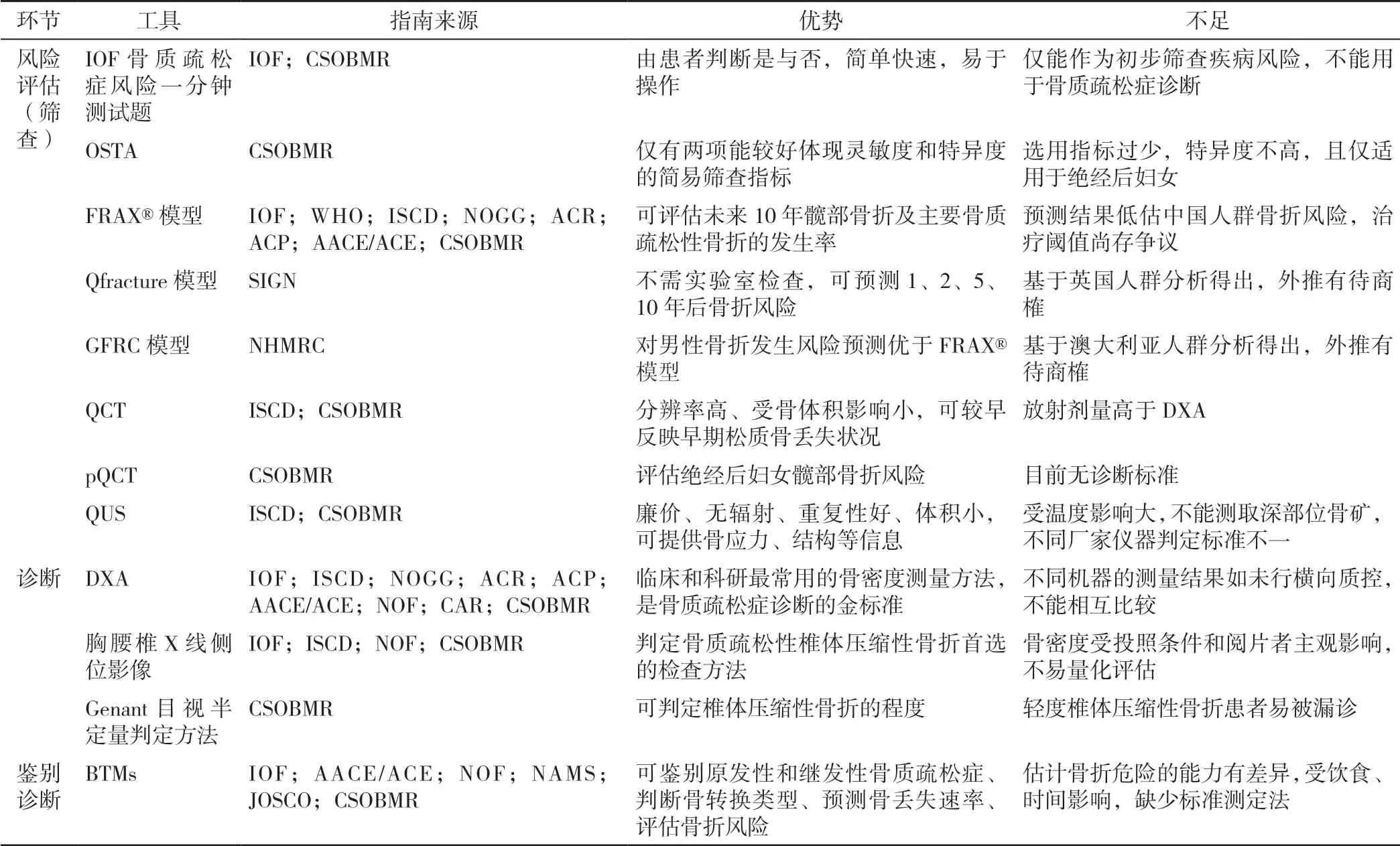

2.1 国内外骨质疏松症筛查与诊断工具集合及其遴选结果 文献回顾共检索到578 篇文献;剔除重复后剩余325 篇;初步阅读文题及摘要筛选,排除不相关文献、病例报道、会议摘要等,剩余87 篇文献;阅读全文筛选,最终获得符合纳入标准的文献13 篇[4-16]。参考国内外骨质疏松症防治的相关指南,目前应用广泛且开展成熟的骨质疏松症防治工具包括国际骨质疏松症基金会(IOF)骨质疏松症风险一分钟测试题[4-6]、亚洲人骨质疏松自我筛查工具(OSTA)[4-5]、FRAX®模型[4-11]、QFracture 模型[12]、GFRC 模型[13]、定量计算机断层照相术(QCT)[4-5,7]、外周定量计算机断层照相术(pQCT)[4-5]、 定 量 超 声(QUS)[4-5,7]、 双 能X 线 吸 收 检 测 法 (DXA)[4-11,14]、胸腰椎X 线侧位影像[4-7]、Genant 目视半定量判定方法[4-5]、骨转换标志物测定(BTMs)[4-6,11,15-16]。筛查与诊断工具集合及其优劣势对比详见表1。

基于适用中国人群、适合双向转诊模式2 个基本原则,最终选择OSTA 评分作为社区骨质疏松症筛查的首要风险评估工具,选择IOF 骨质疏松症风险一分钟测试题和跟骨QUS作为社区骨质疏松症筛查的次要风险评估工具。针对社区骨质疏松症筛查的中高风险或阳性人群,选择DXA 作为社区骨质疏松症诊断的金标准判定工具,并选择胸腰椎X 线侧位影像结合Genant 目视半定量判定方法作为社区骨质疏松症诊断的辅助工具。针对考虑为原发性骨质疏松症诊断的患者,选择BTMs 作为社区骨质疏松症鉴别诊断的基本检查项目。

2.2 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径的构建结果

2.2.1 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径——筛查、诊断、鉴别诊断环节 基于双向转诊模式下骨质疏松症防治工具遴选结果,构建双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程。

筛查环节:社区骨质疏松症的筛查对象主要来源于社区卫生服务中心或站点全科门诊和公共卫生条线健康讲座,具体筛查流程见图1。

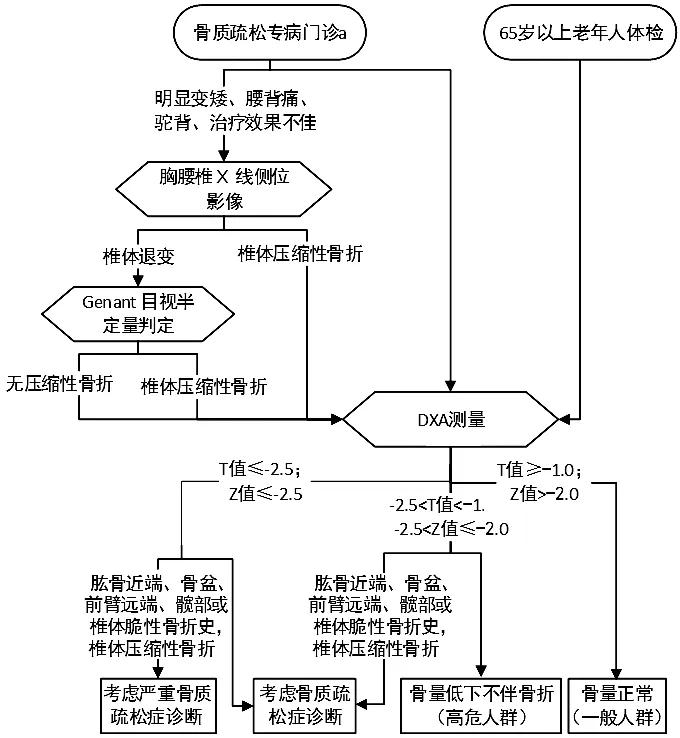

诊断环节:针对筛查结果为阳性或骨质疏松症中高风险的居民,建议其前往骨质疏松症专病门诊进一步确诊,除此之外,利用65 岁以上老年人体检项目开展骨密度测量,具体诊断流程见图2。

鉴别诊断环节:针对考虑为骨质疏松症和严重骨质疏松症患者开具鉴别诊断检查。所有指标正常或仅有碱性磷酸酶(ALP)、甲状旁腺激素(PTH)、β 胶原降解产物(β-CTX)略微升高的居民排除继发性骨质疏松症和其他代谢性骨病,诊断为原发性骨质疏松症。ALP 异常升高、PTH 升高2 倍以上、β-CTX 升高至1 000 ng/L 以上、骨钙素(OC)结果为高钙的居民进一步完善肝胆胰脾B 超和超声检查,检查结果正常的居民排除继发性骨质疏松症和其他代谢性骨病,诊断为原发性骨质疏松症。检查结果异常或无法排除继发性骨质疏松症和其他代谢性骨病的居民,由社区向上转诊至综合医院进一步鉴别诊断,携带上级医院诊断结果及治疗处方下转回到社区进行康复和随访。具体鉴别诊断流程见图3。

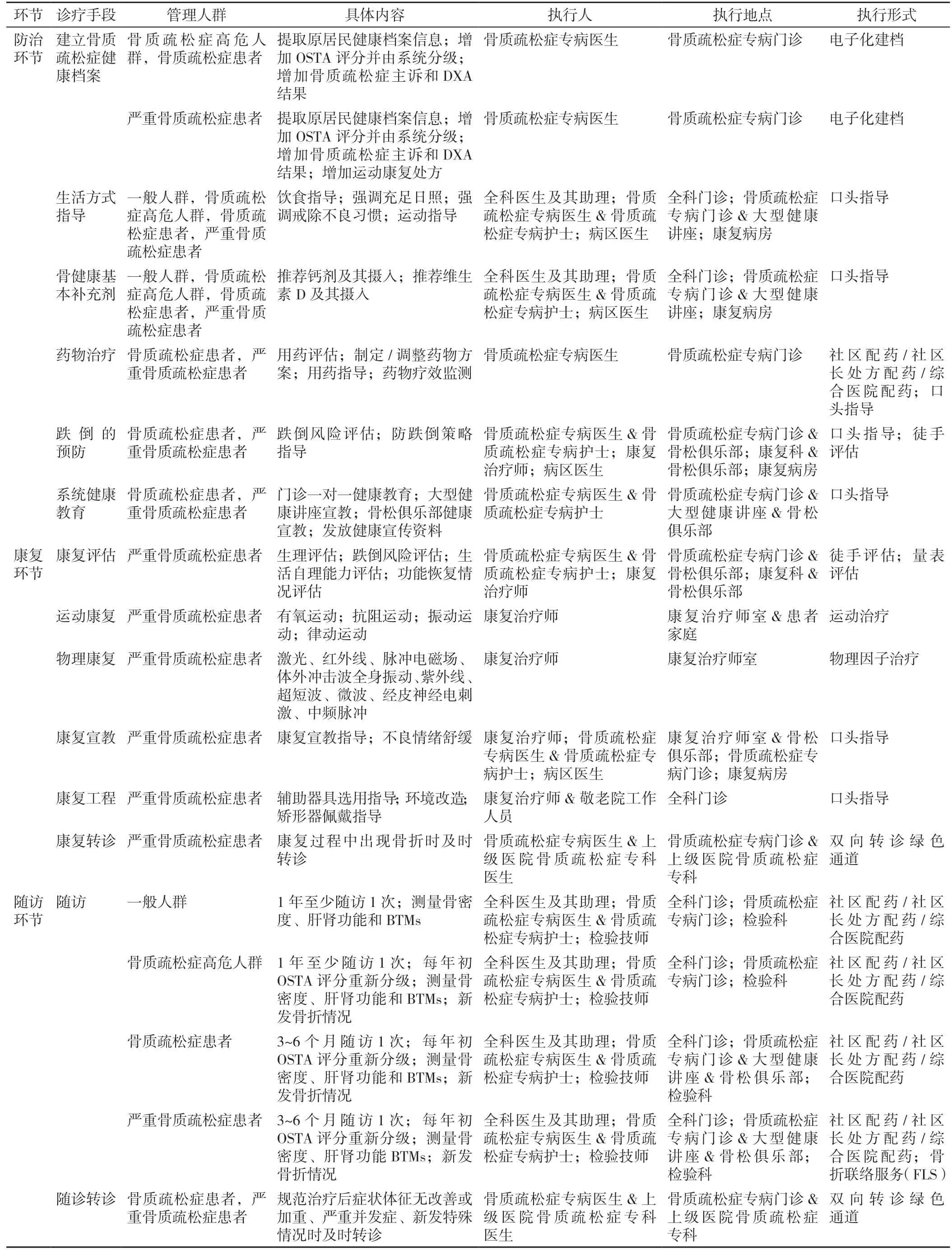

2.2.2 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径——防治、康复、随访环节 基于双向转诊模式下骨质疏松症防治工具遴选结果,构建双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径 流程。

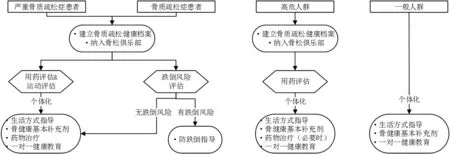

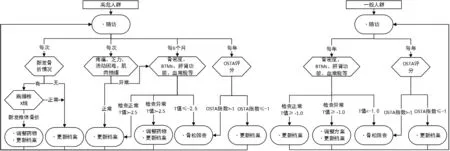

防治环节:针对一般人群、高危人群、骨质疏松症患者和严重骨质疏松症患者的预防和治疗流程,见图4。

康复环节:针对严重骨质疏松症患者采取康复评估并开具康复处方,在社区康复科进行康复治疗,每个康复阶段结束后进行生理评估、生活自理能力评估和功能恢复情况评估,并由全科医生调整康复处方,见图5。

表1 骨质疏松症筛查与诊断工具集合Table 1 Tool collection of osteoporosis screening and diagnosis

随访环节:针对高危人群、骨质疏松症患者和严重骨质疏松症患者,每次随访结果录入骨质疏松症信息化随访卡,随访流程见图6、7。

图2 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程图——诊断环节Figure 2 Flow chart of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway——diagnosis

基于双向转诊模式下的社区骨质疏松症防治路径流程图,对防治环节、康复环节、随访环节的诊疗手段进一步梳理和细化,形成针对一般人群、骨质疏松症高危人群、骨质疏松症患者、严重骨质疏松症患者开展骨质疏松症诊疗的诊疗手段、管理人群、具体内容、执行人、执行地点、执行形式,具体见表2。

3 讨论

枫林社区于2012 年起开设骨质疏松症专病门诊,于2015 年作为首批上海市骨质疏松症社区诊疗管理规范试点单位与市六医院深化了合作关系,探索双向转诊绿色通道和以疾病为纽带的全科专科结合模式。该模式运行以来收效明显,枫林社区骨质疏松症专病门诊量由2012 年380 人/年增加到2017 年6 953 人/年。枫林社区作为上海在骨质疏松症社区防治的一个缩影,具有一定代表性。

图3 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程图——鉴别诊断环节Figure 3 Flow chart of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway——differential diagnosis

图1 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程图——筛查环节Figure 1 Flow chart of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway——screening

因此,本研究以枫林社区-市六医院的双向转诊模式作为现实基础和研究保障,结合双向转诊模式下实际配备的诊疗工具,从而初步建立了一套切实可行、分工明确的社区骨质疏松症防治路径。即由社区卫生服务中心承担骨质疏松症风险评估(筛查)、首诊诊断、分级治疗、康复与随访工作,由医联体内、1+1+1 签约或全专联合的综合医院承担鉴别诊断和非基本服务项目,以骨质疏松症专病全科医生为整个路径的中轴线,辅以骨质疏松症专病护士、康复治疗师、门诊全科医生、公共卫生医生、检验技师以及上级医院骨质疏松症专科医生,不仅实现了社区居民骨质疏松症早发现、早诊断、早治疗、早康复的全过程,不同层级和不同岗位的医务人员各司其职,对临床指南推荐的诊疗工具合理分工,也避免了重复检查、多次就诊的医疗资源浪费。

图4 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程图——防治环节Figure 4 Flow chart of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway——prevention

图5 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程图——康复环节Figure 5 Flow chart of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway——rehabilitation

骨质疏松症及其相关性骨折重在预防,防大于治,早期筛查和诊断骨质疏松症为积极防治提供了条件,对减少骨质疏松症及其相关性骨折的发生具有重要意义[17]。以上海地区调查数据为例,2013 年70 岁以上骨质疏松症患者未诊率和漏诊率高达80%,仅15.8%的男性患者和10.7%的女性患者接受了抗骨质疏松症药物治疗[18]。本研究构建的骨质疏松症防治流程是通过社区卫生服务机构全科医生和公共卫生医师从各个口径及时发现骨质疏松症风险人群,选择敏感性高且方便、廉价的OSTA 评分,能早期筛选更多的骨质疏松症危险人群,在社区筛查骨质疏松症的应用中体现社会及经济学效益。将骨质疏松症中高风险人群内部转诊至社区专病门诊明确诊断,并由信息化平台根据定量结果进行智能分组,实现分级治疗、随访、管理,形成了分工合理、衔接紧密、以早发现早预防早治疗为核心的社区骨质疏松症防治路径。

本研究构建的双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径,主要存在以下不足:(1)由于现实条件的可及性限制,多数临床指南推荐的骨质疏松症风险评估FRAX®模型未纳入使用。(2)骨质疏松症信息化管理系统与现有HIS 系统和家庭医生工作平台的衔接性不足,导致多数骨质疏松症管理记录(骨质疏松症诊断的DXA 结果、骨质疏松症康复治疗记录、骨质疏松症随访记录)仍需要人工将纸质记录输入信息化系统,增加医务人员工作量,且容易出现误差。(3)由于政策支持力度不够和全科医生关注度不够的双层限制,导致目前社区骨质疏松症防治工作局限在专病门诊,无法全面开展。

4 小结与展望

本研究构建的双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径,能够提高医疗卫生机构开展骨质疏松症预防控制的能力,为在全国推广骨质疏松症分级诊疗的基层双向转诊模式,提供了临床和理论基础,有利于实现不同级别、不同类别医疗机构之间的有序转诊,合理利用医疗资源;指导患者合理就医、规范治疗,从而降低骨质疏松症及骨质疏松性骨折的发病率及其所致病死率。期望骨质疏松症的防治能够像高血压、糖尿病管理,纳入上海市基本公共卫生服务工作的重点,采用现代化信息网络技术,构建管理信息网络系统,完善与三级医院的双向转诊机制,进一步提高社区慢性病管理的水平。

作者贡献:周鹏、顾文钦进行文章的构思与设计;周鹏、杨蓝、顾文钦进行文章的可行性分析,负责文章的质量控制及审校;薛斌、王晓琴、刘海蛟、胡健康进行文献/资料收集;卫洋洋、吴颖华、胡健康进行文献/资料整理;周鹏、杨蓝撰写论文,进行论文的修订;周鹏、易春涛、顾文钦对文章整体负责,监督管理。

图6 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程图——骨质疏松症患者随访环节Figure 6 Flow chart of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway——follow-up of osteoporosis patients

图7 双向转诊模式下社区骨质疏松症防治路径流程图——高危人群和一般人群随访环节Figure 7 Flow chart of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway——follow-up of high-risk group and the general population

本文无利益冲突。

表2 双向转诊模式下社区骨质疏松症诊疗手段及其操作细则Table 2 The diagnosis and treatment methods and operation rules of community-based osteoporosis prevention and treatment pathway