乌司他丁对重型颅脑损伤手术患者脑血流参数及血清指标的影响

田开浩

重型颅脑损伤属于神经外科急重症之一,病情进展迅速,多预后不良,具有较高的致残率及死亡率。目前手术治疗清除血肿并降低颅内压仍为首选治疗方案,但手术治疗不能根本性减少炎症因子及各类氧自由基含量,且手术可加重机体应激反应,因此术后仍有炎症反应加重继续损害神经功能的可能,应在手术治疗基础上合理辅助用药改善症状。乌司他丁作用于机体可协助清除过量的自由基,抑制免疫细胞释放炎症因子,既往研究[1]表明其具有强效抗炎、改善循环作用,应用于危重症患者中具有较好的疗效。本资料予以重型颅脑损伤患者乌司他丁治疗,探究其临床疗效及对多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS)发生率与病死率的改善情况,旨在为其进一步临床应用推广提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年12月—2019年12月于我院住院的重型颅脑损伤患者85例,采用随机数字法分为观察组(43例)和对照组(42例)。对照组男23例,女19例;年龄(30.30±5.48)岁;血肿量(55.92±7.15)mL;入院格拉斯哥昏迷评分(Glasgow Coma Scale,GCS)(6.53±2.01)分;观察组男21例,女22例;年龄(29.85±6.65)岁;血肿量(55.63±6.87)mL;入院GCS评分(6.39±1.87)分。2组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:(1)经影像学检查证实存在颅脑损伤[2];(2)入院时距损伤发生不超过24 h;(3)入院GCS评分3~8分。排除标准:(1)入院时即合并MODS者;(2)入院时生命体征不稳定或预计生存时间不足24 h者;(3)既往有颅脑相关疾病住院史者;(4)既往确诊肿瘤者;(5)对乌司他丁或同类药物有过敏史者。本研究已通过伦理审批,入组患者均为自愿参与,并签署相关知情同意书。

1.2 治疗方法 2组患者均予以常规对症处理,如吸氧、抗感染、抗休克、调节血压血糖,纠正电解质及酸碱平衡紊乱等,根据病情需要予以物理及药物降温、输注血制品,有手术指征且无明显禁忌的应积极予以手术清除血肿及减压治疗。观察组患者在对照组基础上加用乌司他丁(广东天普生化医药股份有限公司,国药准字H19990134)治疗,用法:将4×105U乌司他丁溶于100 mL 0.9%氯化钠溶液中,静滴给药,每d 2次,使用时间7 d。

1.3 检查方法与观察指标 (1)脑血流参数:分别于治疗前及治疗后7日,采用彩色多普勒声像仪检测2组患者颈总动脉血流流量、血管特性阻抗和动态阻力三组指标;(2)神经损伤标志物与神经营养因子:分别于治疗前及治疗后7 d,采集所有入组患儿空腹静脉血,分离血清,采用酶联免疫吸附法测定血清神经生长因子(nerve growth factor,NGF)、神经元特异性烯醇化酶(neuron-specific enolase,NSE)、S-100β蛋白含量;(3)MODS发生率及病死率:比较2组患者入组7 d后MODS发生率及病死率差异情况。(4)安全性:对比2组患者治疗期间不良反应发生率。

2 结果

2.1 2组患者脑血流参数比较 治疗后,2组患者颈总动脉血流流量均较前升高,血管特性阻抗和动态阻力均较前降低,且观察组颈总动脉血流流量高于对照组,血管特性阻抗和动态阻力低于对照组(均P<0.05)。见表1。

表1 2组患者脑血流参数比较

2.2 2组患者神经损伤标志物及营养因子比较 治疗后,2组患者NSE、S-100β蛋白水平均较前降低,NGF水平均较前升高,且观察组NSE、S-100β蛋白水平低于对照组,NGF水平均高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者神经损伤标志物及营养因子比较

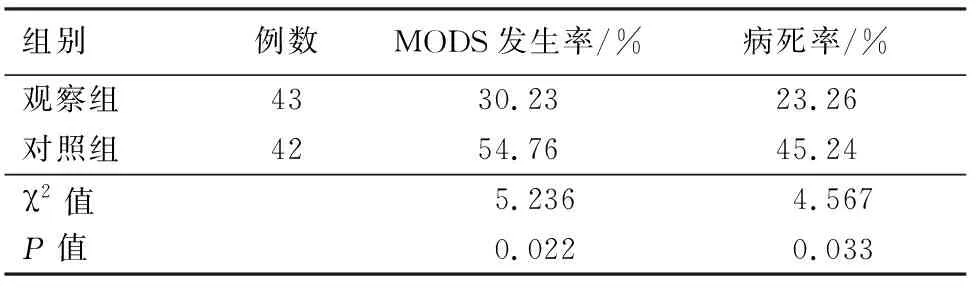

2.3 2组患者MODS发生率及病死率比较 治疗后,观察组MODS发生率与病死率均低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者MODS发生率及病死率比较

2.4 2组患者不良反应比较 治疗后,2组间不良反应发生情况比较无明显差异(P>0.05)。见表4。

表4 2组患者不良反应比较

3 讨论

重型颅脑损伤为一类救治困难的创伤性疾病,其中继发性损伤在影响颅脑损伤患者预后中扮演重要角色。目前研究者多认为控制颅内压并缓解炎症反应有助于减轻继发性颅脑损伤[3-4]。常规手术操作虽对颅脑损伤具有一定疗效,但无法根本性缓解损伤部位应激反应,目前提倡手术联合药物治疗的方式,做到优势互补,进而根本性改善此类患者的预后[5]。乌司他丁为近年常规术后辅助用药,可发挥抗炎、减轻损伤并促进组织功能恢复的效力。

既往研究[6]显示,颅脑损伤引起的炎症因子大量释放可造成相应部位血管收缩,进而引起组织灌注不足,由此产生各种缺血性损伤,临床上常用颈总动脉血流流量、血管特性阻抗和动态阻力三组脑血流参数指标反映组织灌注状态,故可籍此评价脑损伤程度[7]。本资料中,加用乌司他丁治疗的观察组颈总动脉血流流量高于常规干预的对照组,血管特性阻抗和动态阻力低于对照组,提示乌司他丁可有效改善脑血流灌注情况,该结果的发生可能与乌司他丁可抑制TNF-α、hs-CRP、IL-6等多种炎症介质释放,从而抑制上述介质介导的各类炎症反应相关,炎症反应的缓解表现于各项脑血流参数的改善,与胡学安等[8]的研究结论一致。屈征等[9]证实,一些存在于神经细胞及组织中的物质,可于组织损伤过程中大量溢出入血,因而可作为神经损伤标志物,以血液中的浓度反映组织损伤的程度,其中NSE可用于反映神经损伤情况,S-100β蛋白可用于反映神经胶质细胞损伤情况。同时,神经组织细胞的损害可导致神经相关营养因子含量减少[10],NGF定位于神经元细胞中,是具有促进有丝分裂作用的细胞营养因子,在神经组织损伤后具有促进细胞再生及突触重建的功能[11],故可根据其变化情况判断神经组织损伤后恢复情况。本资料中,观察组NSE、S-100β蛋白水平低于对照组,NGF水平均高于对照组,结果提示应用乌司他丁后可起到缓解神经细胞损伤并促进神经功能恢复的作用,与其作用于免疫系统,抑制过量氧自由基及炎症因子产生,减少对神经组织细胞的进一步伤害,并为神经功能恢复赢得时间相关,既往曾莹等[12]研究亦有类似结果。重型颅脑损伤常由于颅内压升高及显著的炎症反应合并脑水肿、各类脑疝、休克及低氧血症,导致机体代谢功能全面紊乱,最终进展成为MODS,大幅增加病死率,对患者近期预后造成不利影响[13],故积极防控各种损伤后并发症并延缓MODS的发生对改善这类患者预后具有重要意义。本资料中,加用乌司他丁治疗的观察组7日MODS发生率与病死率均低于对照组,提示该药物对减少重型颅脑损伤患者并发症并改善预后具有一定作用,目前认为该临床作用的发挥与乌司他丁的部分作用机理符合MODS的诊疗原则相关,如:抗炎、改善循环灌注、缓解细胞损伤等,与蔡金芳等[14]研究结果相符。肝肾功能损害及应激性溃疡为乌司他丁治疗常见不良反应[15],本资料中,两组患者服药后总体不良反应发生率未见明显差异且均处于较低水平,证实了乌司他丁用于重型颅脑损伤患者药物治疗的安全性。

综上所述,乌司他丁应用于重型颅脑损伤可有效改善脑血流灌注,缓解神经细胞损伤,促进神经功能恢复,改善近期预后,且安全得到保障。