电针对非痴呆型血管性认知障碍患者注意力及日常生活能力的影响

孙 情 刘建忠 程 熙 苏清岩 陈晓枫 卢金华 高燕玲 戴清月

作者单位:1.福建中医药大学附属康复医院 350001 2.福建省康复技术重点实验室 350001

血管性认知障碍(Vascular Cognitive Impairment,VCI)是指一类因脑血管疾病所导致的认知功能减退综合征。非痴呆型血管性认知障碍是本类疾病的早期阶段。目前认为,治疗该病的潜在靶点是提高注意力[1]。注意力不集中、注意持久性下降往往阻碍非痴呆型血管性认知障碍患者康复。此外,伴有注意持续减退的脑卒中患者常易跌倒,提高该类患者注意力有助于改善脑卒中后认知功能,降低不良事件发生率[2,3]。然而,如何提高非痴呆型血管性认知障碍患者注意力,尚未有相关研究。本研究着眼于痰瘀互结为本病的病理基础,通过针刺具有祛瘀化痰、开窍醒脑、补肾益髓功效的穴位提高患者注意力,从而改善认知功能,取得了较好的效果,现报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 研究对象:经我院伦理委员会批准,选取2018年6月至2019年5月期间,在我院康复四科门诊及住院符合纳入标准的40例门诊及住院脑梗死患者,同时患者或其家属签署知情通知书。参照赖世隆《中药临床试验》,将40例患者按入院就诊时先后顺序进行编号(1~40号),通过随机数字表获取随机数字,采用密闭信封法对随机方案进行隐藏,最终分为电针组20例与对照组20例。

1.1.2 西医诊断标准:非痴呆型血管性认知障碍的诊断参照2016年《中国血管性认知障碍诊疗指导规范》[4]诊断标准:①认知损害:患者存在认知损害,复杂的工具性日常生活能力可轻微受损,但未达到痴呆的诊断标准,基本的日常生活能力没有受损;②血管源性:包括血管危险因素、卒中病史、神经系统局灶性体征、影像学显示的脑血管病证据(以上各项不一定同时具备);③认知障碍及血管因素有因果关系。

1.1.3 纳入标准:①50岁≤年龄≤80岁;②缺血性中风病史3个月以上,6个月以内;③无语言、视力障碍,可顺利回答和填写问卷;④HAMD抑郁量表评分≤7分;⑤临床痴呆量表(CDR)评分未达痴呆程度;⑥对本次研究意义有正确认识,同时具有良好依从性;⑦患者自愿参加本研究,患者或家属签署知情同意书。

1.2 治疗方法 两组患者均给予常规药物治疗及认知功能训练,药物治疗包括控制血糖、控制血压、调脂稳定斑块等脑血管病的预防药物治疗。对照组:基础治疗+认知康复训练,疗程4周。电针组在此基础上加电针治疗。

1.2.1 认知功能训练:知域训练的制定依据患者认知功能评定结果制定。主要给予以下训练:①注意力训练:包括数字划消游戏、字母删除练习、视觉追踪等。②记忆力训练:辨认图片、复述电影片段等。③执行功能训练:通过模拟情景进行训练,如让患者买菜、物品分类、折纸飞机等。④计算力障碍:如模拟买卖货物、结账等。⑤益智游戏训练,如拼图训练、积木训练等。以上训练每日1次,每周6次,总疗程4周。

1.2.2 电针治疗:均由同一名主治医师根据我国国家标准《经穴部位》[5]进行定位及针刺,选取神庭、百会、大椎、风府、足三里、丰隆、合谷、太冲。针灸针采用1.0寸及1.5寸的无菌针灸针[佳康牌,注册证号:苏食药监械(准)字2015第20060095号];电子针疗仪为华佗牌(SDZ-Ⅱ型)。疗程4周。操作:患者取坐位,所取经碘伏消毒后进针,百会平刺0.5寸,神庭平刺0.3寸,大椎向上斜刺0.5寸,风府向下颌方向刺入0.5寸,足三里直刺1寸,丰隆直刺1寸,合谷直刺0.5寸,太冲直刺0.5寸。进针后捻针至酸胀感出现后连接电针仪的输出线,神庭连接正极,百会连接同组负极;大椎连正极,风府连接同组负极;足三里连正极,同侧丰隆连负极;合谷连正极,同侧太冲连负极;疏密波大小为2Hz,根据受试者耐受情况调整刺激强度,密切关注患者反应,留针30min,1次/日,连续治疗4周。

1.3 观察指标 由具有资质的同一名临床医师使用蒙特利尔认知量表(MoCA)、数字广度测验(DST)、符号数字转换测验(SDMT)3个量表进行评分,具有资质的同一名作业治疗部医师使用改良Barthel指数进行评测。所有受试者在治疗前、治疗后第28天进行量表评分测定,并以MoCA评分作为总疗程有效率判定。其中MoCA总分30分,≥26分为认知正常;DST总分20分,总分=顺背得分+倒背得分。SDMT总分最高90分。

1.4 疗效判定 总体认知功能疗效参考2002年,田金州、韩明向、涂晋文等在《中国老年学杂志》中发表的《血管性痴呆诊断、辨证及疗效评定标准(研究用)》,以受试者治疗前、治疗后第28天的MoCA评分变化作为疗效指数。计算公式:[(治疗后MoCA-治疗前MoCA)÷治疗前MoCA])×100%。显效:20%≤疗效指数;好转:12%≤疗效指数<20%;无效:-12%≤疗效指数<12%;恶化疗效指数<-12%。总有效率=(显效例数+有效例数+好转例数)/总例数。

2.结果

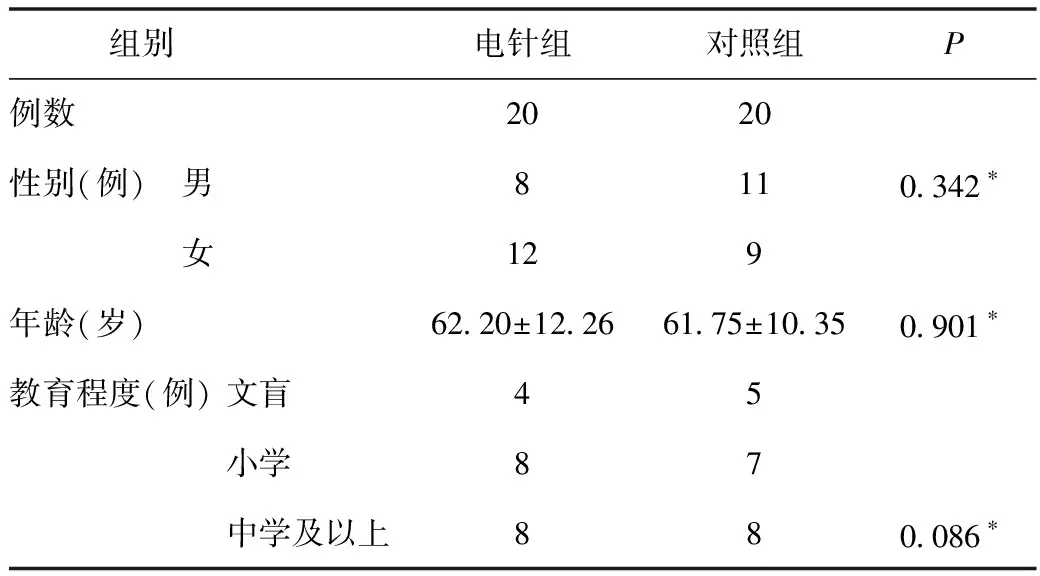

2.1 治疗前基线分析 电针组男性8例,女性12例;平均年龄(62.20±12.26)岁;文盲4例,小学文化8例,中学及以上者8例。对照组男性11例,女性9例;平均年龄(61.75±10.35)岁;文盲5例,小学文化7例,中学及以上文化8例。两组在年龄、性别和文化程度等差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。因此,两组治疗前在一般情况(性别、年龄、教育程度)、MoCA、DST、SDMT、改良Barthel指数得分方面的比较,均无统计学意义(P>0.05)。见表1、表2。

表1 治疗前两组基线数据对比

注:与对照组比,*P>0.05。

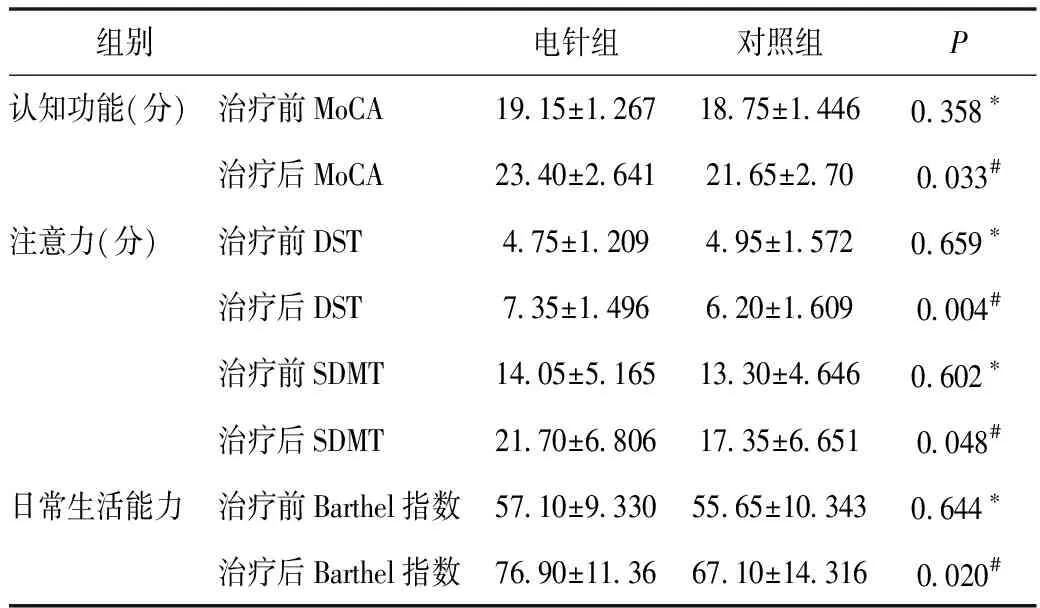

2.2 两组治疗后MoCA量表各项评分比较 如表2所示,对两组在治疗后与治疗前方面进行,MoCA评分均改善,差异有统计学意义(P<0.05),且电针组MoCA评分改善明显优于对照组(P<0.05)。由此可见,电针组总疗效优于对照组。

2.3 两组治疗后DST、SDMT比较 表2结果显示,治疗后两组DST与SDMT评分均较治疗前改善(P<0.05),且电针组DST与SDMT评分改善明显优于对照组(P<0.05)。故可发现,电针组患者注意力改善情况优于对照组。

2.4 两组治疗后改良Barthel指数比较 根据表2结果,两组治疗后的改良Barthel指数评分均较治疗前改善,差异有统计学意义(P<0.05),同时,电针组改良Barthel指数评分明显改善优于对照组(P<0.05)。

表2 治疗前后各项评估指标变化情况

注:治疗前,与对照组比,*P>0.05;治疗后,与对照组比,#P<0.05。

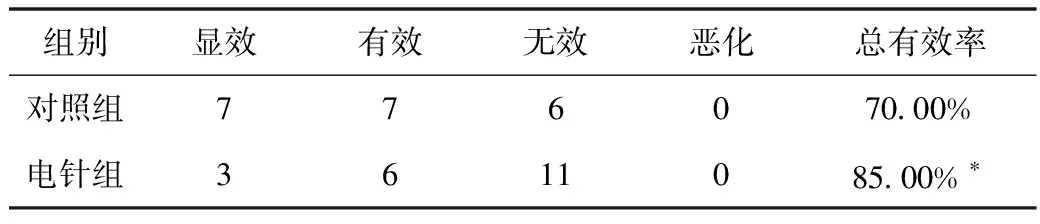

2.5 总体有效率比较 根据表3结果,我们发现,两组治疗后的MoCA评分变化的比较,差异有统计学意义(P<0.05),同时,电针组总体有效率明显高于对照组。

表3 基于MoCA量表得分变化的临床疗效比较

注:与对照组比,*P<0.05。

3.讨论

2000年,加拿大学者Rockwood K等人提出非痴呆型血管性认知障碍这个概念,他们认为该病为血管源性的认知障碍,是血管性认知障碍病程中一个可逆的潜能阶段[6],此后各专家对本病进行了大量研究[7,8]。

目前,国内外研究中尚未有能提高卒中后认知障碍患者注意力确切、有效的药物,除改善认知的药物如美金刚、石杉碱甲、多奈哌齐等疗效尚未确切的药物外,当前更为强调控制血糖、控制血压、调脂稳定斑块等针对脑血管病危险因素预防治疗[9]。非药物治疗如经颅直流电刺激[10]、虚拟现实技术[11,12]、计算机辅助认知康复训练[13]等均对认知功能的改善有帮助,但需要高昂的设备成本及大量资源投入的非药物疗法,加重患者经济负担、降低依从性,不利于基层推广。电针治疗相比其他非药物治疗,具有安全、有效、取穴方便、操作简单等优点,更易于在基层推广使用。

认知康复训练是一种通过反复刺激患者听觉、视觉和触觉等方面治疗方法。研究发现,该疗法对神经细胞和突起的再生有刺激作用,从而改善认知功能[14]。

当前针刺治疗与血管性认知障碍的研究主要停留在整体认知功能领域,尚未有针对针刺提高血管性认知障碍患者注意力的研究。我们针对非痴呆型血管性认知障碍注意力下降的病理机制选取穴位电针治疗,发现电针治疗联合现代认知康复训练治疗比单一的认知训练治疗能更好地改善脑梗死患者的注意力,提高认知功能。传统中医认为,经络之气血运行作用全身,脑卒中后经气闭塞,生痰成瘀,窍闭神匿,神明失用,故而出现智能下降、反应迟钝,针刺相应穴位可行气活血、祛痰生髓,提高患者注意力,从而改善中风后的认知障碍。现代研究认为,脑细胞属不可再生细胞,即一旦凋亡、坏死,则不可再生。但脑组织具有极强的可塑性,电针刺激可能通过增强感觉信息输入,促进神经侧支再生及神经轴突突触间联系建立,提高大脑的功能重塑,从而改善认知功能,同时可减少脑细胞凋亡[15,16],通过调控自噬网络[17],对过氧化反应进行抑制,调控自由基的代谢而保护脑细胞,改善认知功能[18]。本病的病位在脑,在精亏髓虚、痰瘀互结的病理基础上导致脑络不畅、神明失用,故而注意力不集中、注意力持久性降低[19,20]。因此,在“祛瘀化痰、开窍醒脑、补肾益髓”的取穴原则下进行电针治疗,可促进注意力的提高,认知功能的改善。本研究所选取的穴位,以往研究中认为具有祛瘀化痰、开窍醒脑、补肾益髓的功效[21,22],故与本研究结果相一致。既往研究表明,以该法为治则针刺可促进非痴呆型血管性认知障碍患者神经细胞的代谢,改善脑部缺血灶血流微循环,提高认知功能[23,24]。本次研究取穴神庭、百会、风府、大椎、足三里、丰隆、合谷、太冲进行电针治疗,通过评测治疗前后MMSE、MoCA、DST、SDMT及改良Barthel指数得分的变化,发现结合电针更有助于患者注意力的改善及提高认知功能、日常生活能力。

电针治疗独特、安全、有效,已被广泛应用于脑梗死后康复治疗中。研究认为,针刺通过诱导中枢神经系统的可塑性变化,促进脑部血液循环,减少海马区炎性因子的释放,对血管性因素引起的认知障碍有显著的疗效[25]。电针“神庭、百会”可激活缺血区自噬作用,强化自噬相关蛋白的表达水平,对神经细胞具有保护作用[26,27],对“百会、大椎”进行针刺治疗后,AD大鼠脑内AChE的含量明显减少,改善认知功能[28]。针刺“百会、风府”能够使模型鼠脑内BDNF的表达上调,加强BDNF对神经细胞的营养作用,改善大鼠的认知[29]。实验研究表明,四关穴可能调节特定脑功能区,从而使得脑血流灌注增加[30]。四关穴对大脑皮质存在广泛的影响,激活皮质功能[31],从而改善脑卒中患者的认知障碍。研究认为,脑功能区存在复杂网络的协调作用,而针刺足三里、丰隆等穴产生的针刺效应可强化上述协调作用[32]。激活脑内多处功能区域激活,从而改善认知[33,34]。

本研究发现经电针和认知功能训练联合治疗后,电针组MoCA评分、DST评分、SDMT评分及总体有效率均明显增高,患者的日常生活自理能力也得到明显增加。MoCA评分、DST评分、SDMT评分与改良Barthel指数得分可用于评价血管性认知功能障碍康复疗效。本研究结果,亦符合以往研究结果[35,36]。然而限于研究水平、研究经费、研究设备等诸多条件的不足,本课题存在样本量偏少、观察周期短、观察指标客观性有所欠缺等不足。希望未来能有大样本、观察周期长、结合fMRI、P300等设备的研究为电针治疗改善认知的中枢机制进行更为深入的研究。

综上所述,本研究发现,电针联合认知功能训练治疗非痴呆型血管性认知障碍患者比单独认知功能训练更能改善脑梗死患者的注意力、提高总体认知功能、改善日常生活自理能力。未来有待大样本、多中心的研究探索电针改善非痴呆型血管性认知障碍患者注意力的机制。