产房助产士对产后出血的应急能力和护理干预

龚惠芳

常熟市中医院产房,江苏常熟 215500

产后出血属于女性妊娠常见且多发并发症之一,同时也是造成产妇死亡的主要因素,对产妇的健康、生命安全造成危害。同时,一旦产妇出现产后出血,容易诱发多种并发症,如低血容量休克、急性肾衰竭等,严重者可能需要通过摘除子宫挽救生命[1]。据相关统计发现[2],我国每年超过1 500万产妇因产后大出血死亡。因此,做好女性产后出血应急护理至关重要。助产士属于产房不可或缺的角色,其护理干预工作对分娩结局、护理质量均有直接影响,提高产房助产士应对产后出血应急能力对改善分娩结局、挽救产妇生命意义重大。该文以2019年5月—2020年5月该院收治61名产妇为例,简述产房助产士应对产后出血的应急护理对策及临床应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次研究方便抽选该院产科收治分娩产妇61名作为研究目标,根据入院时间先后顺序进行分组,对照组总计产妇30名,年龄最小为23岁,最高为38岁,平均年龄(34.5±1.7)岁;孕周短则 35周,长则 41周,平均孕周(38.1±0.3)周;其中 13名为初产妇,17名为经产妇;9名产妇合并妊娠期糖尿病,4名产妇合并妊娠期高血压。观察组总计产妇31名,年龄最小为22岁,最高为 38岁,平均年龄(34.3±1.6)岁;孕周短则 35周,长则42周,平均孕周(38.1±0.6)周;其中14名为初产妇,17名为经产妇;10名产妇合并妊娠期糖尿病,5名产妇合并妊娠期高血压。该次研究纳入标准[3]:①经产前超声检查均为单胎;②年龄范围在22~38岁;③均自愿参与且积极配合研究。排除标准:①合并肝肾等脏器疾病产妇;②患精神方面疾病的产妇;③不愿配合研究的产妇。对比两组产妇基础资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该实验经过医院伦理委员会审批许可。

1.2 方法

对照组产妇采取常规护理,主要护理内容包括为产妇普及分娩知识、产后出血知识等信息,指导产妇掌握分娩时注意事项,安抚产妇情绪等。

观察组产妇采取产房助产士应急护理干预,具体过程如下。

1.2.1 产前评估 助产士在孕妇分娩前应对其身体状态和产后出血风险性进行评估,通过面对面沟通的方式了解孕妇的妊娠经验、希望选择的分娩方式、生理指标、凝血功能、胎儿体重、胎位等基本信息,综合评估后判断其产后出血风险。其中首次分娩、剖宫产后短期内再次分娩、凝血功能障碍、胎儿体重过高、胎位不正等均为高危风险指标,如孕妇表现出其中1~2种,则具有轻度风险;表现出3种及以上者则为高度风险[4-5]。针对正常和轻度风险产妇常规开展健康宣教,指导其呼吸方式、腹压用力技巧等即可,讲解产后出血的危害,提高其在分娩过程中的配合程度。针对重度风险孕妇则需重点标记,助产士需在分娩过程中予以更多的监测和防护。

1.2.2 产时预防 在产妇进入产房后应立即对其各项生理指标进行监测,包括血压、心率、呼吸等,同时评估胎儿的具体状态,根据宫缩强度判断产程进展情况,并评估是否具备剖宫产指征。在护理时需注意与产妇之间的沟通,利用语言、眼神和动作安抚其紧张情绪。选择计量型卫生护垫对产道内出血量进行评估,如出血量较大则需标注在产妇档案中,以此作为高风险评估的参考。针对产后出血高危风险产妇助产士需开展全程跟踪式护理,实时评估产程滞留情况,对异常变化问题进行详细记录,寻找发生的原因并及时处理,随时做好侧切助产或剖宫产的准备。在第二产程时助产士需随时听取胎心状态,并严格控制分娩速度,以免分娩过快对软产道造成损伤,并对分娩中使用侧切者进行标注,同样作为产后出血高风险评估指标。第三产程时针对高风险产妇的胎盘剥离进行重点观察,记录胎盘是否完整娩出,检查软产道内是否存在伤口,如损伤情况明显应给予早期缝合处理,如存在严重损伤或大量出血时助产士需立即通知医生进行处理。

1.2.3 产后护理 分娩后应及时告知产妇新生儿的具体状态,并尽早安排母婴接触和早期吮吸。指导家属如何正确帮助产妇按摩下腹部,提高子宫收缩程度,且在产后2 h内严密监测阴道出血量。针对发生产后出血的产妇,助产士应第一时间通知医生,并协助其对出血进行控制,评估出血发生的原因,针对宫缩乏力者应尽快进行宫底按摩,促进其宫腔内凝血块外排,并配合使用促宫缩药物等,加强宫缩力度,促进出血点封闭[6-7]。针对活动性出血者应给予创口缝合止血,必要时可借助纱布填塞的方式加强止血效果,但需注意防止瘀血块引发阴道炎症。另外助产士应在发生产后出血时安抚产妇和家属的情绪,并说明后续处理手段和预期效果,保证其心理的平稳,避免心理状态影响内分泌功能。指导产妇合理饮食,通过摄入足够能量补充机体消耗,也可提高凝血功能[8]。

1.3 观察指标

分别记录且对比两组分娩结局差异情况,分析各组产妇各个产程用时间。同时记录对比两组产妇临床相关指标,主要包括产后24 h出血量、48 h出血量、止血时间、住院总时间。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计量资料用均数±标准差()表示,组间比较进行t检验;计数资料采用率(%)表示,组间比较进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 分娩结局观察对比

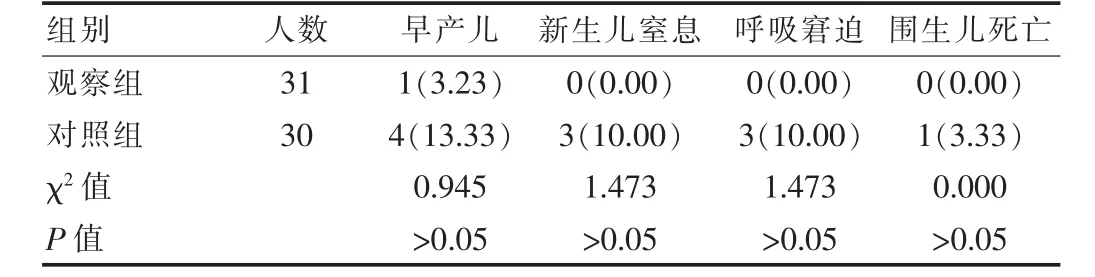

观察组产妇分娩结局相较对照组更优,早产儿、新生儿窒息概率,呼吸窘迫发生率概率围生儿死亡概率均低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组分娩结局观察对比[n(%)]

2.2 不同产程用时记录对比

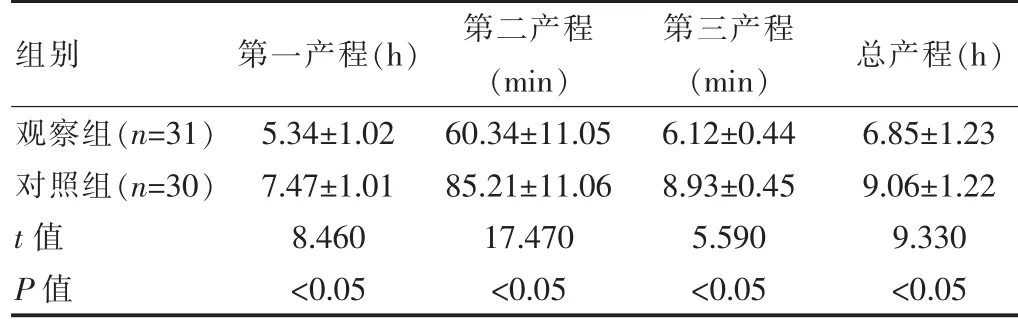

观察组产妇分娩期间各个产程用时均明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组不同产程用时对比()

表2 两组不同产程用时对比()

组别 第一产程(h) 第二产程(min)第三产程(min) 总产程(h)观察组(n=31)对照组(n=30)t值 P值5.34±1.02 7.47±1.01 8.460<0.05 60.34±11.05 85.21±11.06 17.470<0.05 6.12±0.44 8.93±0.45 5.590<0.05 6.85±1.23 9.06±1.22 9.330<0.05

2.3 临床相关指标记录对比

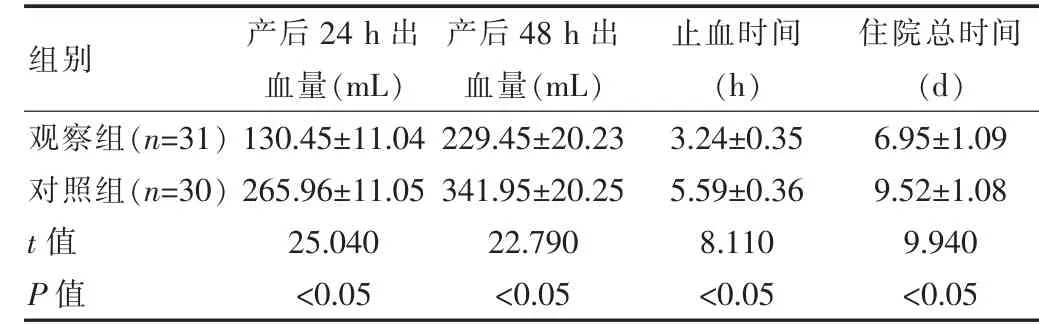

观察组产妇产后24、48 h出血量均明显少于对照组,止血时间、产妇住院总时间均明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 两组临床相关指标记录对比()

表3 两组临床相关指标记录对比()

组别 产后24 h出血量(mL)产后48 h出血量(mL)止血时间(h)住院总时间(d)观察组(n=31)对照组(n=30)t值P值130.45±11.04 265.96±11.05 25.040<0.05 229.45±20.23 341.95±20.25 22.790<0.05 3.24±0.35 5.59±0.36 8.110<0.05 6.95±1.09 9.52±1.08 9.940<0.05

3 讨论

产后出血属于妇产科最常见的并发症之一,也是产后威胁产妇生命安全的最主要并发症。诱发产后出血的因素相对较多,如凝血功能障碍、剖宫产后短期再次妊娠、多胎、胎儿体重过大、羊水过多等,为此助产士应在分娩前对孕妇进行准确评估,对产后出血高风险孕妇应重点标注,在分娩过程中必须严密监测其产程变化,以便及时控制产后出血[9]。在产后出血发生时必须立即启动应急预案,根据出血原因不同采取不同的处理措施,加强产妇宫缩频率,利用按摩的方式促进产道内血液外排,必要时可对流血创口进行缝合止血。另外还需安抚产妇情绪,避免其因急性症状造成情绪波动,进而导致内分泌失调、凝血功能进一步弱化等情况[10-11]。

该研究结果所示,观察组早产儿3.23%、新生儿窒息概率0.00%、呼吸窘迫发生率0.00%、围生儿死亡0.00%,均明显低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05);观察组第一产程(5.34±1.02)h、第二产程(60.34±11.05)min 、第三产程(6.12±0.44)min、总产程(6.85±1.23)h均明显短于对照组 (P<0.05);观察组产妇产后24 h 出血量 (130.45±11.04)mL、48 h 出血量 (229.45±20.23)mL 均少于对照组,止血时间(3.24±0.35)h、住院总时间(6.95±1.09)d 均短于对照组(P<0.05)。 该研究结果与金鑫[12]、罗雪松等[13]研究中,采取产房助产士应急护理干预组的产妇,早产儿发生率为3.09%,新生儿窒息概率、呼吸窘迫发生率、围生儿死亡均为0.00%,在产程方面,该组第一产程(5.27±1.32)h、第二产程(60.26±11.22)min、第 三 产程 (6.44±0.56)min、总 产 程 (6.67±1.66)h均优于常规组,应急护理干预组的产妇组的产妇产后 24 h 出血量 (132.11±11.25)mL、48 h 出血量(228.11±22.24)mL 均少于常规组, 止血时间 (3.43±0.26)h、住院总时间(6.75±1.12)d 均短于常规组的结果一致。

综上所述,产妇发生产后出血后通过产房助产士应急护理能够优化分娩结局,缩短产程,减少出血量,促进产妇恢复,值得应用推广。