前馈控制在麻醉恢复室全身麻醉患者躁动护理中的应用效果分析

夏静

厦门大学附属妇女儿童医院(厦门市妇幼保健院),福建厦门 361026

麻醉恢复室作为患者手术后等待麻醉恢复的场所,具有衔接手术室、普通病房的作用。在麻醉恢复室经专门的护理人员护理,可促进患者尽快从麻醉状态恢复,同时保障患者麻醉恢复阶段的安全[1]。但麻醉恢复这段时期,患者易因麻醉药物的逐渐消退,出现躁动等不良反应[2]。麻醉恢复躁动作为麻醉恢复室最常见的不良反应,患者主要表现为躁动、兴奋、定向障碍等,需及时干预以保障患者的安全。由于麻醉恢复室发生躁动的原因尚未完全明确,因此在护理中需遵从科学干预、对症护理的思路防控躁动的发生[3]。有研究[4]提出合理的对症护理,既能够降低躁动发生的风险,也能够降低已发生躁动患者的不良事件风险。该次研究为取得理想的护理效果,便利选取2019年3月—2020年3月收治患者94例,应用前馈控制的方式,通过预先制定防控策略,帮助患者顺利度过麻醉恢复期。该次研究将前馈控制护理与单纯常规护理进行对照,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经伦理委员会审核批准,从该院收治的麻醉手术患者中便利选取94例作为研究对象。纳入研究的患者按照随机数字表法分为对照组与观察组,均为47例。对照组均为女性;年龄35~78岁,平均年龄 (52.62±7.41)岁;手术类型:腹腔镜手术27例,乳腺外科手术20例。观察组均为女性;年龄32~80岁,平均年龄(53.12±7.35)岁;手术类型:腹腔镜手术 29例,乳腺外科手术18例。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该次研究获得家属的知情和同意。

1.2 方法

对照组患者在麻醉恢复室等待麻醉恢复期间行常规护理,其主要措施如下:患者进入麻醉恢复室后,手术室护士与麻醉恢复室护士交接患者的麻醉情况,麻醉恢复室护士按照麻醉医师医嘱实施常规基础护理。包括密切监测患者血压、血气指标、呼吸频率、心率等生理指标,同时密切观察患者的瞳孔变化、意识情况,当出现异常情况时及时报告。

观察组患者在常规护理的基础上应用前馈控制护理,其具体内容如下:(1)成立前馈控制小组,由麻醉恢复室护士组长牵头,协调其他不同资历的护士组建。组长主要负责领导作用,组织组员对麻醉恢复室发生躁动进行循证研究,探讨躁动可能出现的原因,总结躁动发生的危险因素,依据总结的危险因素,针对性制定护理干预对策。同时组长对前馈控制小组的护理工作实施进行监督,及时纠正和改进工作开展中的问题,为不断推进前馈控制护理的进程提供支持。(2)组织人员商讨麻醉恢复室发生躁动的可能原因,该次研究经全体小组成员商讨,最终得出结论导致患者发生躁动的危险因素有疼痛、麻醉药物的不良反应、应激反应、心理刺激等。(3)依据总结的危险因素结合临床实际工作经验实施前馈控制护理,以降低躁动发生风险,同时降低躁动可能导致的不良事件的危害,实施过程如下:①对麻醉恢复室的护理人员进行再培训,主要使其掌握药物药理知识,尤其是帮助护士提高对麻醉药物药理知识的认知,使其在临床工作中熟悉麻醉药物的不良反应,能够辨别是正常的麻醉不良反应或是躁动导致的不良反应,同时能够正确处置患者出现的药物不良反应和躁动。②按照医嘱合理镇静止痛,部分患者由于麻醉药物的逐渐消退,出现严重的疼痛,通过评估确认患者是否需要镇痛,与医师协调后,按照医嘱使用非甾体镇痛药物或其他镇痛药物,有必要时还可使用镇痛泵。在镇痛的过程中,观察患者用药后是否出现不良反应,同时观察患者是否取得满意的镇痛效果,对于镇痛效果不满意的患者,按照医嘱再次追加药物,帮助患者缓解疼痛。③通过管道维护、护理减少各种管路导致的应激反应,在手术后患者由于留置管路、吸氧管路等导致不适和应激反应,对于该类患者加强看护,合理约束患者肢体运动,避免肢体不规律运动导致的管路脱落、弯折等。有必要时护士整理各种管路,减少管路对患者的影响。在麻醉恢复室期间,保持室内的安静,降低声音对患者的刺激。④与普通病房、手术室护士协调工作,共同完成患者的心理干预。术前,对患者的心理状态进行评估,确认为有较为严重负性情绪的患者,实施术前心理干预,通过积极沟通对患者出现的不良情绪进行分析,解答患者的疑虑,舒缓患者的焦虑、抑郁、恐惧等情绪,从而降低心理应激反应导致躁动的风险。

1.3 观察指标

①比较两组患者在麻醉恢复室中发生情况及患者麻醉恢复室苏醒指标;②比较患者麻醉恢复室中出现意外拔管、坠床、低氧血症、躁动等不良事件;③比较两组患者护理质量,由患者对护理质量进行评价,分别从护理效果、护理专业性、护理操作、护理态度4个方面进行打分,总分100分,每方面各25分,涉及5个条目,得分越高表明护理质量越高。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计量资料用均数±标准差()表示,组间比较进行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

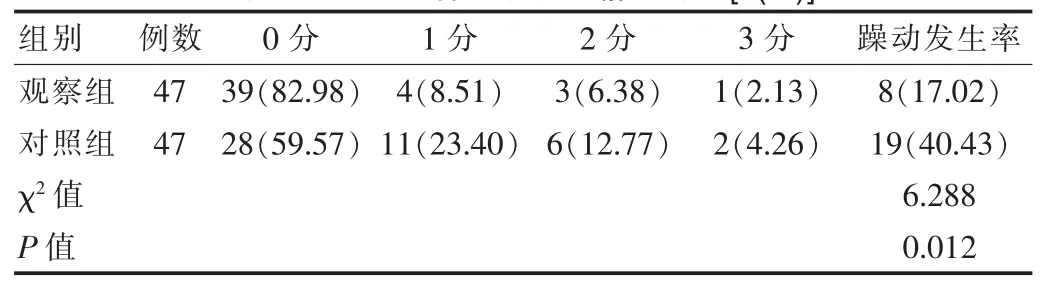

2.1 两组患者的躁动发生情况比较

观察组患者躁动发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 两组患者躁动发生情况对比[n(%)]

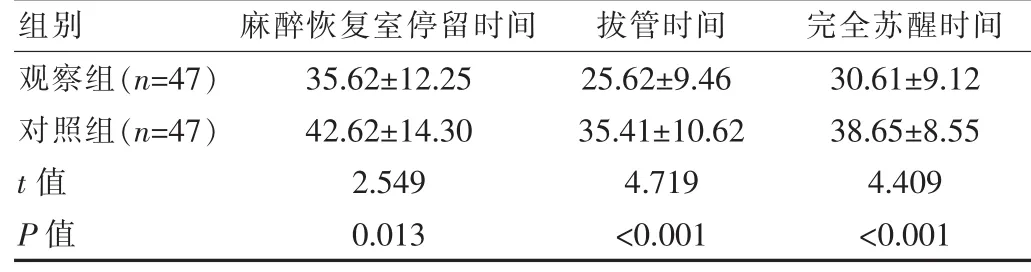

2.2 两组患者麻醉恢复室苏醒指标比较

观察组患者麻醉恢复室停留时间、拔管时间、完全苏醒时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者麻醉恢复室苏醒指标对比[(),min]

表2 两组患者麻醉恢复室苏醒指标对比[(),min]

组别 麻醉恢复室停留时间 拔管时间 完全苏醒时间观察组(n=47)对照组(n=47)t值P值35.62±12.25 42.62±14.30 2.549 0.013 25.62±9.46 35.41±10.62 4.719<0.001 30.61±9.12 38.65±8.55 4.409<0.001

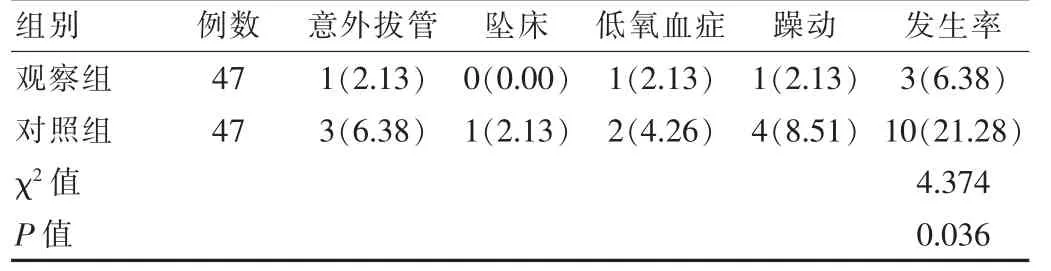

2.3 两组患者不良事件发生率比较

观察组患者意外拔管、坠床等不良事件发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者不良事件发生率对比[n(%)]

2.4 两组护理质量比较

观察组患者对麻醉恢复室中护理质量评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组护理质量评分对比[(),分]

表4 两组护理质量评分对比[(),分]

组别 护理效果 护理专业性 护理操作 护理态度观察组对照组t值 P值21.03±3.12 16.61±4.05 5.927<0.001 20.55±3.50 16.84±3.64 5.037<0.001 20.61±3.16 16.41±4.05 5.605<0.001 21.08±3.05 16.79±4.06 5.792<0.001

3 讨论

如何降低麻醉手术后躁动的发生是近年来研究的热点问题,相关研究[5-7]中有通过护理干预降低躁动发生的报道,也有通过改进麻醉药物降低躁动的报道。该次研究从护理干预的角度出发,期望通过前馈控制的护理理念降低躁动的发生。前馈控制是一种管理方式,通过对问题进行分析,找出问题发生的原因,继而依据问题发生的原因制定有针对性的对策,从而避免或减少问题的发生[8-10]。将前馈控制应用于护理中并结合预见性护理的思想,在该次研究中取得了理想的结果。

该次研究应用前馈控制的理念,对在麻醉恢复室发生躁动的风险进行预估和风险,结果通过前馈控制小组的商讨,与护理相关导致躁动发生的危险因素有疼痛、麻醉药物的不良反应、应激反应、心理刺激等,因此该次研究以此为护理对策制定的基准[11]。针对疼痛导致躁动发生的风险,予以患者镇痛镇静护理支持,缓解患者的疼痛;针对麻醉药物的不良反应,加强对护理人员的培训,使其掌握常见麻醉药物的药理知识,使其能够正确处置麻醉药物的不良反应;针对应激反应,尤其是各种管路导致的应激反应,对管路进行维护和支持,减少管路不适导致的应激反应;针对心理刺激,与普通病房、手术室护士做好工作协调,帮助患者建立疾病治疗的信心,降低负性情绪产生的心理刺激[12-14]。通过予以以上针对躁动发生制定的前馈控制策略,显著地降低了躁动的发生。

该次研究结果显示,予以观察组前馈控制理念下的麻醉恢复室护理后,患者发生躁动的情况明显得以改善,较对照组不仅躁动发生率显著降低(P<0.05),同时躁动导致的相关不良事件的发生率也得到降低,较对照组差异有统计学意义(P<0.05)。在马杰等[15]研究中,予以患者麻醉苏醒护理联合保温护理后,其躁动的发生率降至14.04%,与该次研究中17.02%对比,基本表现一致,提示通过科学、合理的护理干预,能够降低躁动的发生,保障患者顺利恢复。而在王慧等[16]研究中,同意在麻醉恢复期间予以患者前馈控制护理策略,也使躁动引发的相关不良事件或并发症发生率显著降低。因此该研究认为前馈控制的针对性或预见性护理策略对于降低躁动风险有较为明显的作用。前馈控制在麻醉恢复室中的应用还具有改善患者苏醒指标的作用,在两组患者麻醉恢复室停留时间、拔管时间、完全苏醒时间的对比中,观察组优于对照组(P<0.05),说明前馈控制对促进患者的及早恢复有应用价值。通过前馈控制对于提高麻醉师护理质量有显著作用,这表现在两组患者的护理质量评分的对比中。

综上所述,前馈控制在麻醉恢复室护理中具有较为理想的应用价值,可显著减少麻醉恢复室躁动的发生,保障患者的健康与安全。